高中化學教學中項目式學習的設計及應用

摘 要:項目式學習有助于激發學生主動思考熱情,深化其對所學知識的全面認識,確保對所學知識的牢固掌握.文章以“離子反應”教學為例,從項目式學習的設計以及應用兩個重要環節,探討具體應用過程.

關鍵詞:項目式學習;設計;應用;高中化學

中圖分類號:G632?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1008-0333(2023)21-0113-03

收稿日期:2023-04-25

作者簡介:施雨辰(1994.7-),女,安徽省淮北人,本科,中學二級教師,從事高中化學教學研究.

項目式學習以具體的項目為載體,使學習者在完成項目的過程中掌握知識,深化理解,鍛煉技能[1].實踐表明,項目式學習能很好地激活課堂,提升學生的課堂學習體驗,挖掘學生的學習潛力.

1 高中化學項目式學習的設計

設計是項目式學習非常重要的環節,關系著整個學習活動能否順利推進[2].開展項目式學習設計活動時要明確教學內容在整個高中化學中所占的地位,保證項目式學習各環節緊密聯系.同時,靈活運用多種教學以及引導方法,引導學生學習,鼓勵學生表現,使學生在愉悅的氛圍中完成知識的掌握.

離子反應是高中化學的重要知識點,貫穿整個高中化學,是高考的熱門考點.高中階段學習到的化學反應基本上都能寫出對應的離子方程式.結合上述實際,將項目式學習設計成以下環節:

環節一:回顧所學.離子反應知識的學習建立在對電解質、電離、強弱電解質等概念的深入理解與掌握上.項目式學習開展前,預留5分鐘左右的時間要求學生回顧所學的上述概念,并列舉出常見的強弱電解質的代表;

環節二:自主學習.課本中有關離子方程式的相關講解較為簡單,因此為加深學生印象,預留8分鐘左右的時間,要求學生完成基礎知識的學習,鼓勵其相互交流學習心得,并嘗試著回答課本中的訓練習題;

環節三:展示項目.離子反應基礎知識不難掌握,關鍵在于深入理解,靈活應用.結合高考常考題型,積極查閱相關資料,認真篩選、設計學習項目.為更好地吸引學生注意力,制作相關教學課件,通過屏幕為學生展示學習項目;

環節四:課堂互動.每展示一個學習項目給學生預留5分鐘左右的時間,要求其思考、探究、學習,基于對所學知識的理解嘗試著作答.同時,課堂上采用提問的方式與學生互動,了解其學習情況.當然提問的過程中應結合學生表現,給予表揚與肯定,提升其項目式學習體驗[3].另外,注重給予學生針對性地指引,進一步澄清其認識;

環節五:課堂總結.學生每完成一個項目,一起與其總結在項目式學習活動中學習的知識點,并給予學習上的點撥,糾正其錯誤認識與錯誤理解.同時,要求學生認真揣摩分析問題的過程,積累分析離子反應問題的經驗,把握分析問題的細節,以更好地突破類似問題.

2 高中化學項目是學習的應用

課本中電解質的定義是以“導電”與否作為依據.在水溶液中電解質的導電離不開離子.那么離子和導電能力強弱究竟有什么關系呢?在屏幕上展示如下項目,要求學生思考學習.

項目一 圖1所示裝置中試劑b為Ba(OH)2,將以下各項中的試劑a滴入到試劑b中,分析發生的離子反應以及對應的實驗現象:①CuSO4;②Fe2(SO4)3;③H2SO4;④Na2SO4.

基于對離子反應基礎知識的掌握學生不難寫出滴加試劑a后發生的離子反應,具體如下:

Cu2++SO2-4+Ba2++2OH-BaSO4↓+Cu(OH)2↓

2Fe3++3SO2-4+3Ba2++6OH-3BaSO4↓+2Fe(OH)3↓

2H++SO2-4+Ba2++2OH-BaSO4↓+2H2O

Na2SO4+Ba(OH)2BaSO4↓+2NaOH

前三個離子之間發生反應生成沉淀、弱電解質,導致溶液中的離子濃度變小,燈泡逐漸變暗.但是隨著試劑a的不斷加入,過量后溶液中的離子逐漸變多,燈泡會緩慢變亮.最后一個反應中每消耗1 mol生成2 mol NaOH,因NaOH完全電離,因此,溶液會變亮.學生分析的上述過程是正確的,那么繼續提問學生,是否認為導電能力只和溶液中離子濃度有關呢?顯然不是的.溶液導電能力還和離子所帶點的電荷數有關.

項目小結 經過項目一的學習鞏固離子反應書寫知識,即沉淀物、弱電解質在離子方程式中不能拆開;反應生成沉淀、弱電解質,導致溶液離子濃度變小,溶液導電電能變弱,得出溶液導電能力和溶液中的離子濃度有關,濃度越大導電能力越強;不僅如此,溶液導電能力還和離子所帶的電荷量有關,電荷量越大導電能力越強[4].

項目二 向Fe(NO3)3溶液中加入Na2SO3溶液,發現溶液由棕黃色變成淺綠色,一段時間后又變為棕黃色.寫出兩種顏色變化對應的離子方程式.

對于部分學生而言,該項目涉及的化學反應較為陌生,更不用說離子方程式.事實上,對于陌生的離子應認真讀題,充分挖掘隱含條件,分析實驗現象背后的原因,熟練運用離子方程式書寫步驟,不難作答該類問題.為使學生順利地完成該項目,避免挫傷其學習的積極性,緊跟該項目設計以下問題:(1)含有Fe3+、Fe2+的溶液分別是什么顏色?(2)根據項目中的實驗現象,你想到了什么?(3)書寫離子方程式的最后的步驟是什么?結合所學Fe3+為棕黃色,Fe2+淺綠色,出現上述實驗現象是因為Fe3+→Fe2+,Fe2+→Fe3+,書寫離子方程式最后還應檢驗兩邊元素原子個數和電荷數是否相等.分析溶液中的離子可知,第一步發生的離子方程式為:

2Fe3++SO2-3+H2O2Fe2++SO2-4+2H+

溶液中含有NO-3,形成HNO3具有強氧化性,能將Fe2+氧化成Fe3+,對應的離子方程式為:

3Fe2++4H++NO-33Fe3++NO↑+H2O

項目小結 圍繞該項目開展學習活動,使學習體會離子方程式的書寫過程,掌握書寫陌生離子方程式的思路:由實驗現象推出離子變化得出生成物,運用離子方程式書寫步驟完成書寫.

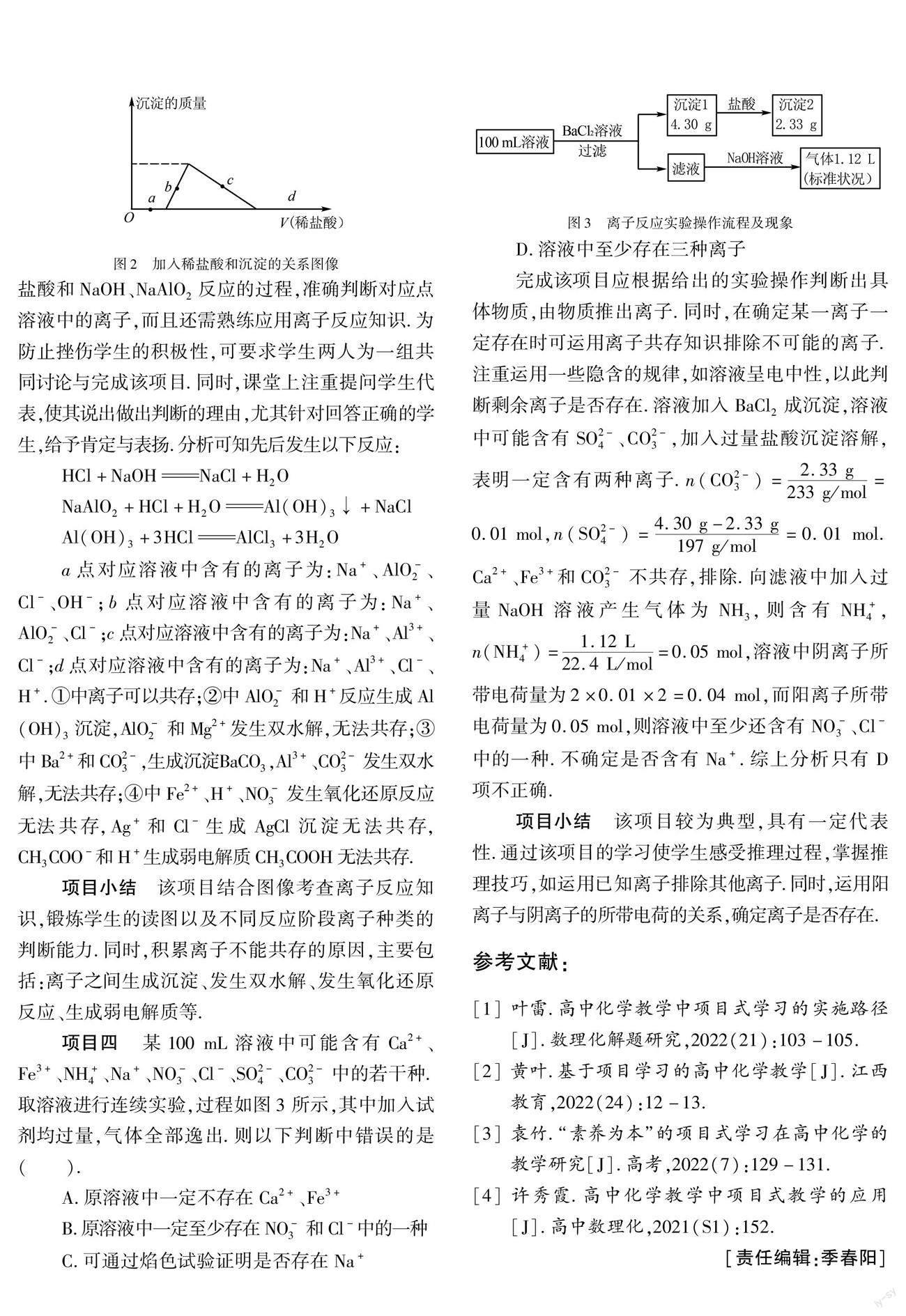

項目三 將稀鹽酸逐滴加入到NaOH和NaAlO2的混合溶液中,生成沉淀的量和加入鹽酸的體積關系如圖2所示,請分析以下溶液中離子能否共存,并說明理由.

①a點溶液中:K+、SO2-3、SO2-4、OH-;②b點溶液中:Ca2+、Mg2+、H+、I-;③c點溶液中:Ba2+、NH+4、Br-、CO2-3;④d點溶液中:Ag+、Fe2+、NO-3、CH3COO-.

該項目并未直接給出溶液中的所有離子,而是結合圖像進行設問,難度較大.學生不僅要搞清楚稀鹽酸和NaOH、NaAlO2反應的過程,準確判斷對應點溶液中的離子,而且還需熟練應用離子反應知識.為防止挫傷學生的積極性,可要求學生兩人為一組共同討論與完成該項目.同時,課堂上注重提問學生代表,使其說出做出判斷的理由,尤其針對回答正確的學生,給予肯定與表揚.分析可知先后發生以下反應:

HCl+NaOHNaCl+H2O

NaAlO2+HCl+H2OAl(OH)3↓+NaCl

Al(OH)3+3HClAlCl3+3H2O

a點對應溶液中含有的離子為:Na+、AlO-2、Cl-、OH-;b點對應溶液中含有的離子為:Na+、AlO-2、Cl-;c點對應溶液中含有的離子為:Na+、Al3+、Cl-;d點對應溶液中含有的離子為:Na+、Al3+、Cl-、H+.①中離子可以共存;②中AlO-2和H+反應生成Al(OH)3沉淀,AlO-2和Mg2+發生雙水解,無法共存;③中Ba2+和CO2-3,生成沉淀BaCO3,Al3+、CO2-3發生雙水解,無法共存;④中Fe2+、H+、NO-3發生氧化還原反應無法共存,Ag+和Cl-生成AgCl沉淀無法共存,CH3COO-和H+生成弱電解質CH3COOH無法共存.

項目小結 該項目結合圖像考查離子反應知識,鍛煉學生的讀圖以及不同反應階段離子種類的判斷能力.同時,積累離子不能共存的原因,主要包括:離子之間生成沉淀、發生雙水解、發生氧化還原反應、生成弱電解質等.

項目四 某100 mL溶液中可能含有Ca2+、Fe3+、NH+4、Na+、NO-3、Cl-、SO2-4、CO2-3中的若干種.取溶液進行連續實驗,過程如圖3所示,其中加入試劑均過量,氣體全部逸出.則以下判斷中錯誤的是(? ).

A.原溶液中一定不存在Ca2+、Fe3+

B.原溶液中一定至少存在NO-3和Cl-中的一種

C.可通過焰色試驗證明是否存在Na+

D.溶液中至少存在三種離子

完成該項目應根據給出的實驗操作判斷出具體物質,由物質推出離子.同時,在確定某一離子一定存在時可運用離子共存知識排除不可能的離子.注重運用一些隱含的規律,如溶液呈電中性,以此判斷剩余離子是否存在.溶液加入BaCl2成沉淀,溶液中可能含有SO2-4、CO2-3,加入過量鹽酸沉淀溶解,表明一定含有兩種離子.n(CO2-3)=2.33 g233 g/mol=0.01 mol,n(SO2-4)=4.30 g-2.33 g197 g/mol=0.01 mol.Ca2+、Fe3+和CO2-3不共存,排除.向濾液中加入過量NaOH溶液產生氣體為NH3,則含有NH+4,n(NH+4)=1.12 L22.4 L/mol=0.05 mol,溶液中陰離子所帶電荷量為2×0.01×2=0.04 mol,而陽離子所帶電荷量為0.05 mol,則溶液中至少還含有NO-3、Cl-中的一種.不確定是否含有Na+.綜上分析只有D項不正確.

項目小結 該項目較為典型,具有一定代表性.通過該項目的學習使學生感受推理過程,掌握推理技巧,如運用已知離子排除其他離子.同時,運用陽離子與陰離子的所帶電荷的關系,確定離子是否存在.

參考文獻:

[1]? 葉雷.高中化學教學中項目式學習的實施路徑[J].數理化解題研究,2022(21):103-105.

[2] 黃葉.基于項目學習的高中化學教學[J].江西教育,2022(24):12-13.

[3] 袁竹.“素養為本”的項目式學習在高中化學的教學研究[J].高考,2022(7):129-131.

[4] 許秀霞.高中化學教學中項目式教學的應用[J].高中數理化,2021(S1):152.

[責任編輯:季春陽]