合資:高起點的必由之路

李琳

正是選擇了合資,中國汽車產業才迅速拉近了與世界水平的距離。

1983年5月5日,北京汽車制造廠與美國汽車公司(AMC)在人民大會堂簽署了“北京吉普”的經營合同以及合資章程,次年北京吉普公司正式成立,中國第一家合資車企就此誕生。此后的40年中,中國汽車市場快速騰飛,跨國車企紛紛在中國設立合資公司,在市場換技術的歷程中,中國汽車產業經歷了爆發式增長。

市場換技術的嘗試

繼北京吉普成立后,1984年,上海汽車廠與德國大眾正式簽署了合資協議,第二家中國汽車合資企業上汽大眾正式成立。接下來1991-2000年這十年間,中國汽車工業進入了合資爆發期。1991年,大眾汽車在中國的第二家合資企業一汽-大眾正式成立。此后,廣州標致、神龍汽車、上海通用、廣州本田、天津豐田、東南汽車等合資品牌拉開了中國汽車工業發展的新篇章。2001年,長安福特、北京現代也相繼成立。至此,世界汽車制造業巨頭都在中國汽車市場上找到了一席之地。

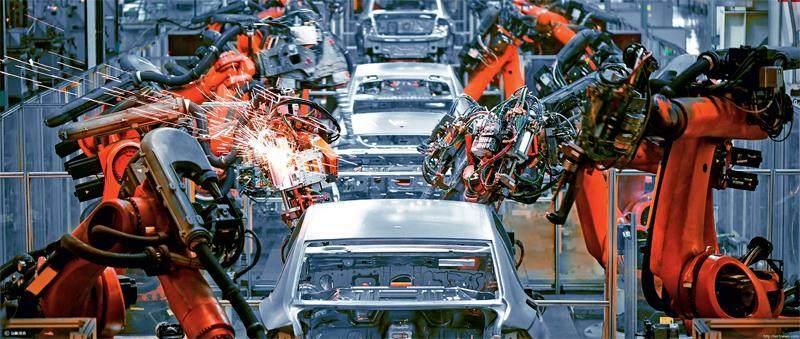

在合資品牌的助力下,中國汽車產銷突飛猛進。2001-2008年,我國汽車產銷平均每年跨越百萬輛臺階,2009年銷量超過美國成為全球第一,一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用等合資品牌成為銷量的主要貢獻者。

合資模式對中國汽車產業的意義不僅在于銷量的提升,對中國汽車本土零部件供應體系的發展也起到了促進作用。上汽大眾成立之初,國內甚至找不到一個有能力為桑塔納配套的企業,哪怕是一個螺絲。隨著與合資車企的合作逐漸密切,本土零部件企業也在一系列質量管理體系下,注重產品向國際化、標準化、高端化提升。現如今,模塊化供貨、座椅、外飾、內飾、車身零件、發動機核心零件、電裝件,變速箱齒輪,本土供應商已經很常見,一些國產供應商還可以做到給高端外資品牌做全球配套。

在合資模式的助力下,中國汽車工業還建立起包括生產、制造、銷售、零部件、質量保證、售后服務以及水平事業在內的一套管理體系。曾有業內人士分析:“(合資公司)帶來了一套基于市場競爭的現代工業文明,它包括但不僅限于思維方式、經營理念、產品技術、制造技術、方法流程、價值鏈管控、市場營銷、品牌維護、績效評價、員工管理等,這些一整套不同于剛剛從計劃經濟體制下學到一些市場經濟皮毛的國有企業所熟悉的東西。”合資教會了中國汽車產業如何制定流程,如何制定標準,為中國汽車產業提供了樣本。

但歸根結底,“市場換技術”才是中國汽車市場建立合資品牌的主要原因。那么在中國汽車市場,市場換來技術了嗎?答案是肯定的。

雖然在“發動機、變速器、底盤”等核心零部件的技術上,自主品牌一直無法實現真正的領先,但不可否認的是,中國自主品牌已經擁有了全球領先的生產技術。在合資模式下,各大車企還培養了大量的人才,要知道,人才是技術的最好載體。目前,很多中國車企都在國內和海外成立了研發、設計中心,其中大部分的研發人員來自于合資車企,合資車企在發展過程中儲備下的大量技術人才,也促進了自主品牌的發展。

全球汽車產業的發動機

大量合資品牌的加入,讓中國汽車市場直接變成了一個全球市場。數據顯示,1984年我國汽車總產量為31.64萬輛,其中乘用車產量僅為0.601萬輛。對比一下2022年,中國汽車產量達到了2748萬輛,銷量占世界累計份額達到?33%。

隨著寶馬、奔馳、奧迪、凱迪拉克等國際高端品牌的國產,中國車市在全球的地位已從量的變化上升到質的飛躍,跨國車企也紛紛把中國當成最重要的戰略市場。以今年的上海車展為例,跨國車企紛紛將中國市場作為了其新車型全球首發的平臺,在此次上海車展跨國公司全球首發車達28輛。寶馬BMW?i7?M70L、標致品牌INCEPTION概念車、日產汽車旗下Max-Out和Arizon兩款概念車都在上海車展完成了全球首秀。

在中國汽車產業長達70年的發展歷程中,合資品牌獨領風騷20年。在這一過程中,中國自主品牌學到了技術、學到了生產制造經驗,甚至學會了超越“師傅”的能力。換句話說,自主品牌從孱弱到壯大,再到走向國際大舞臺,合資品牌的促進作用不可磨滅。

三十年河東、三十年河西,伴隨著智能化、電動化浪潮的推進,如今自主品牌已經強勢崛起,給合資品牌帶來了一定的壓力,但同時需要注意的是,合資品牌在中國的市場份額依然在50%左右,占據著國內汽車市場的半壁江山,掌握著市場的話語權。不管是過去、現在還是未來,合資品牌在中國汽車市場都是不可忽視的重要力量。