分層填筑強夯技術在山區公路路基工程施工中的應用研究

雷榮軍

(隴南通途公路養護工程有限公司,甘肅 隴南 742500)

1 工程概況

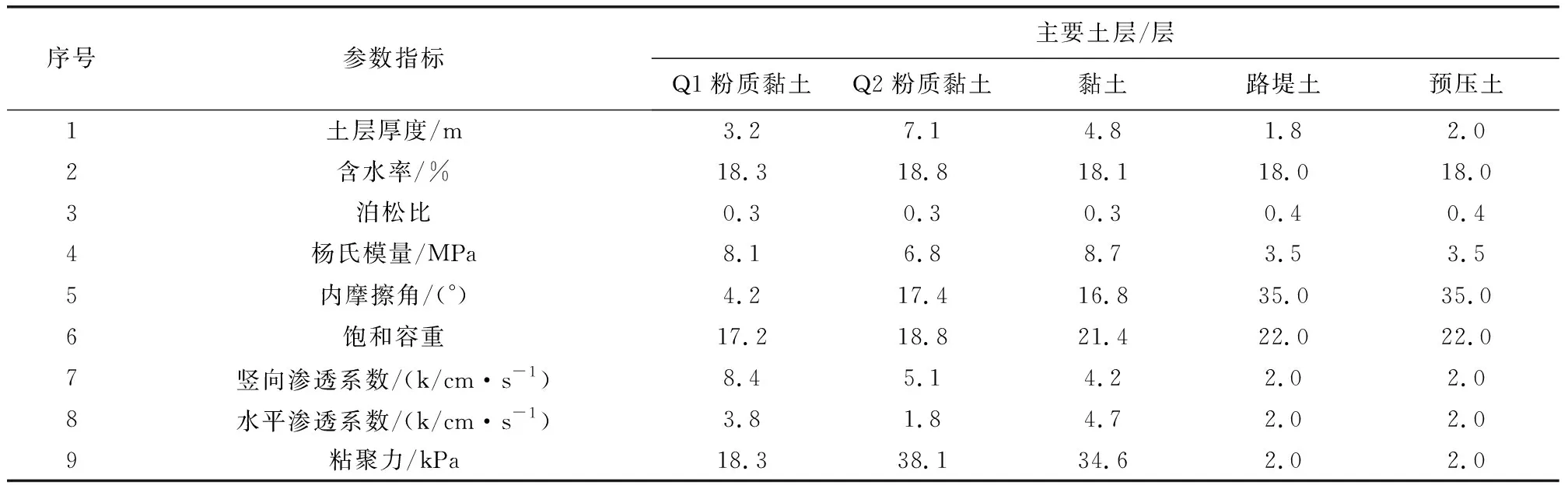

為了方便甘肅省M山區居民的日常出行,在M山區開展公路路基的建設施工,此公路段路基長為3.5 km,路基寬為24.5 m。結合項目周圍環境與自然條件等實際情況,充分考慮山區公路路基的安全性與穩定性,選擇分層填筑強夯技術開展施工。分層填筑強夯施工是通過相關設備與地面的接觸與作用而產生沖擊力,以減少土體結構內部的孔隙,從而達到增強山區土體結構的密實性和整體強度的效果。為了設計合理的施工參數,根據對該區段地質因素的勘察結果,確定了該區段土層的主要參數指標,如表1所示。

表1 路基施工項目主要土層的參數指標值

結合上述項目概況,確定M山區公路路基工程施工中分層填筑強夯技術的具體施工參數,為施工提供可靠的數據基礎。

2 確定施工參數

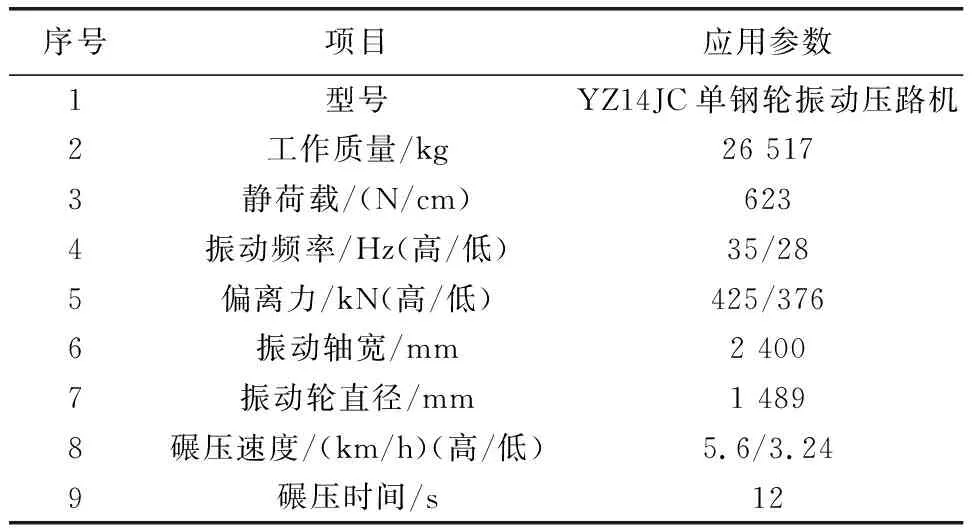

按照M山區公路路基建設項目的周圍環境與土層參數指標,選擇縱向分5層層數進行填筑面施工并結合分層強夯技術作為基礎施工,其中,填筑料的選取直接決定了路基的強度與穩定性。根據本項目的需求,選擇顆粒級配不低于10 mm,均勻系數不低于13 mm的填料作為施工材料,以保證每一填筑層具有足夠的支撐作用。為了保證項目的推進,還需要確定合適的施工設備及其應用參數,以達到最佳的施工效率與施工效果。施工所用到的主要設備有推土機、起重機、壓路機以及夯錘,其中壓路機的相關參數設計如表2所示。

表2 分層填筑強夯路基施工壓路機應用參數設計表

因為上述振動碾壓參數在具體施工中前兩次碾壓時豎向位移增長速度較快,在結合路基強夯施工的經驗上,設計采取靜壓1次、弱振2次及強振2次的強夯技術方法,有效穩固地壓實路基。根據M山區公路施工標準及施工路段現場情況,設計了上述分層填筑強夯技術在路基建設中的施工工藝參數。

3 分層填筑強夯施工工藝

3.1 分層填筑施工工藝

在施工開始之前,根據設計方案與施工參數對現場進行實地勘察與雜物清理工作,再確定施工中線、中樁以及跛腳樁的具體位置,并布設具體標高。檢查路面土質,保證土方松鋪厚度保持在35~45 cm范圍以內,保證路基強夯施工的均勻性與平整度,對路基橫斷面全寬和縱向分層填筑強夯施工。根據工程設計要求,對松鋪好的路基分5層進行填筑,每一層的填筑材料分兩個步驟施工。先要從最底層的臺階填起,逐步向上層部分填筑。在每一層路堤上要先填筑粗顆粒的石子石料,厚度為松鋪路堤總厚度的3/4。考慮山區降雨排水設施不完善的現狀,為了保證路基的排水暢通,要在路基邊坡兩側填筑比路堤厚20 cm的填料,以形成5%坡度的路拱。填筑完成一層之后即開始卸土工作,要根據路堤兩側的標高來控制填筑的厚度,利用推土機推平填料,再進行填筑層的預壓施工。結合水準儀對填筑路層進一步找平,提高路基的平整度與均勻度,為后續的強夯壓實提供平整均勻的工作環境。要保證填筑層填料的含水度不超過最佳含水量的±2%,在每一層路基完成填筑后要對路面進行清理,按照設計參數沿著設立好的邊樁位置,利用壓路機從填筑高度10 m左右處進行精準夯擊密實作業。按照靜壓1次,弱振2次、強振2次的強夯方式不斷調整壓路機的振動強度,循序漸進地完成對每一填筑層的碾壓與夯實。隨著夯實次數的增加,要求夯實高度要逐漸變低直至趨于平緩。在夯實中要確保每一層路基的平整度。

3.2 分層強夯施工工藝

對路基進行強夯之前,應先對施工所用機械進行檢查,強夯所使用的機械主要為起重機與夯錘,其中起重機應選用起重能力在20 t以上的單纜履帶式起重機,鋼錘的質量應控制在10 t或以上,其直徑應設置為1.8~2.0 m。對強夯處理范圍、夯點排列和間距的設置,應按照設計要求提前進行儀器放點。第一次強夯前應劃出20×20 m或選擇縱向長度為10 m的路堤作為試夯場地,通過試夯以確定落錘的夯擊高度、夯錘平均深度、單點夯擊次數以及夯擊間歇時間等施工參數的設置。強夯施工過程中,第一層強夯高度要以填方高度8~12 m的范圍開始,上路堤每填高8 m時需要進行一次強夯,直到強夯進行到路堤頂部,每次強夯完成后還需要對場地進行多次的整平作業,確保路基的平整度。

3.3 分層填筑強夯施工中的防水處理

要按照設計要求做好路基的排水以及施工場地附近的臨時排水設施,保持路基處于干燥、堅固和穩定狀態,路基項面做成2%~4%橫坡,便于表面水及時排出。施工過程中,其路段壓實度不得大于30 cm,構造物兩側的松鋪厚度不得大于20 cm,不同類型的土料不能夠混填,同一類型土填筑厚度不能小于50 cm(約兩層)。路基填筑要采取全幅填筑且一次到位,嚴禁幫寬。在碾壓過程中,在其壓實度達到要求后才可以開展后續施工,路基最小填筑高度必須保證不會因為地面水、地下水、毛細水及凍脹作用的影響而降低其穩定性,確保路基最小填筑高度。當路基填筑高度受限制而不能達到規定時,應及時采取相應處治措施,比如換填砂礫、石渣等透水性材料設置隔離層或修筑地下滲透溝等以避免地面積水和地下水浸入路基,影響路基工作區內的土基強度與穩定性。土質挖方路基要換填不少于60 cm的砂礫;而石質挖方路基則要設置30 cm砂礫墊層。

4 施工質量檢測與分析

4.1 檢測準備

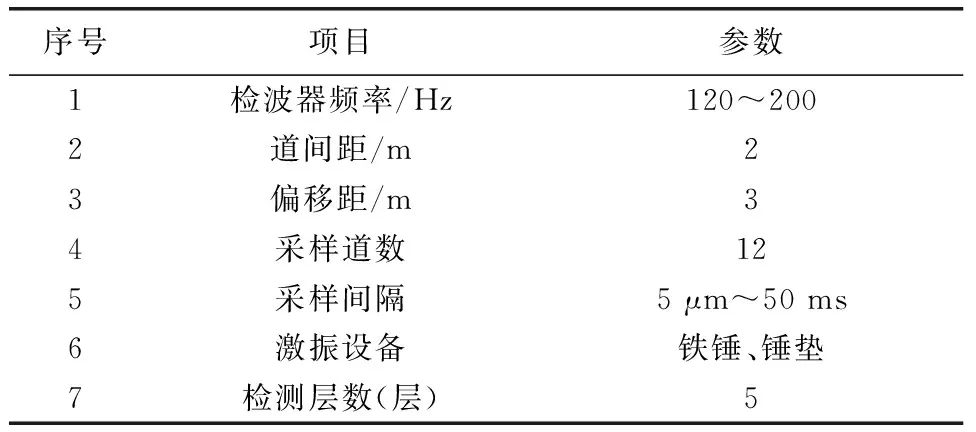

為了檢測設計的基于分層填筑強夯技術在施工中的應用效果,在每一層填筑、強夯施工完成后,隨機選擇一處地點作為試驗的檢測點。分別應用不同的試驗方法對該填筑夯實層的承載能力和填筑部分等效剪切波速值、壓實度、干密度等壓實度效果指標進行全面的檢測分析,以檢測結果是否滿足實際工程項目的基本需求。試驗的主要參數設計如表3所示。

表3 施工效果檢測試驗的主要參數設計表

4.2 檢測結果與分析

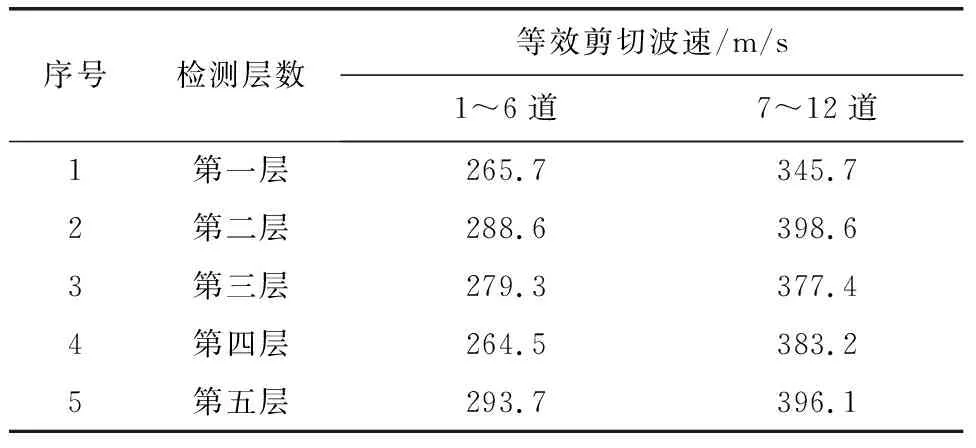

為了保證不對施工路基土體造成損害,利用無線,面波儀并結合瞬態瑞雷波分析軟件,探測基于分層填筑強夯技術的路基設定檢測樣點處的瑞雷波速,即筑體檢測樣點處的等效剪切波速,結果如表4所示。

表4 檢測樣點的等效剪切波速值統計表

由上表可知,每一層經過強夯施工后的筑體檢測樣點對應的等效剪切波速值均大于180 m/s,均處于高速區,表明其具有良好壓實效果。為了更直觀地體現分層填筑強夯技術的施工效果,將所測等效剪切波速值代入下述公式計算,得出每一層經過強夯施工后筑體的壓實度等相關參數。計算公式表示為

(1)

(2)

式中:δ為等效剪切波速值;ρ為土體自身的密度;ω為筑體層的壓實度;η為筑體層對應的泊松比;φ為筑體層對應的動剪切模量;x分別為工程土體結構自身的相關系數,與土體的密度、泊松比等參數相關,是一種固定常數;ρa為筑體層對應的最大干密度。根據上述公式與基本數值可以得出M山區公路路基工程施工中分層填筑強夯技術的應用效果的具體指標,包括每層筑體結構的壓實度、干密度以及含水量等參數指標,結果見圖1、圖2、圖3。

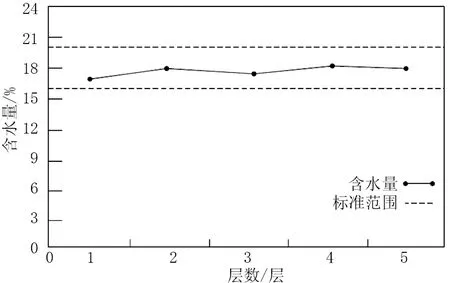

圖1 經過強夯施工后每層筑體的含水量指標值

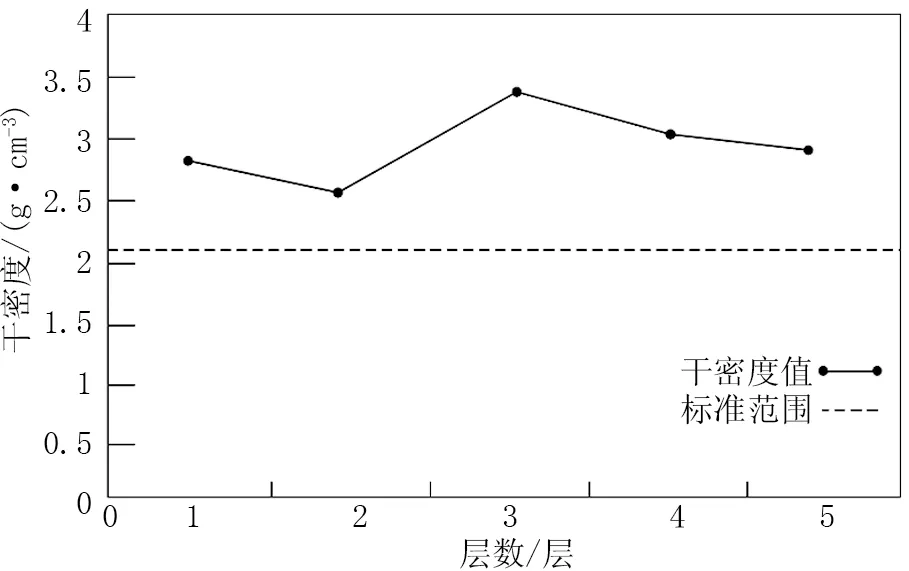

圖2 經過強夯施工后每層筑體的干密度指標值

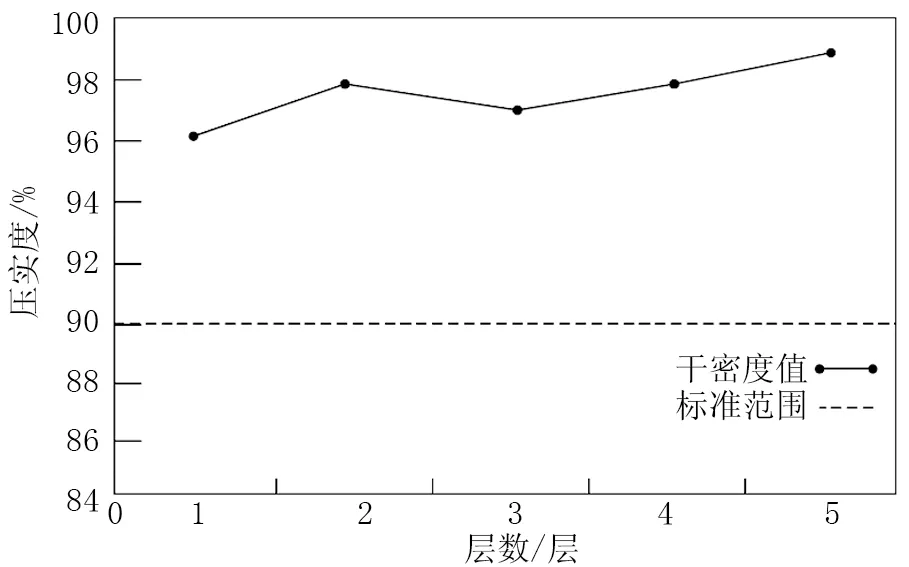

圖3 經過強夯施工后每層筑體的平均壓實度指標值

由上圖可知,經過強夯施工后每層筑體結構的含水量與設計最佳含水量18%非常接近,干密度值均大于2.1 g/cm3,平均壓實度均大于控制標準90%。可以看出,本次山區公路路基工程施工中分層填筑強夯技術的應用效果指標均在實際工程要求的標準范圍內。分層填筑和強夯技術的應用有效保證了路基土體結構的壓實度與穩定性并滿足設計要求,具有可靠的路基施工參考價值。

5 結束語

針對山區公路路基建設會因其不良地形地質等環境的影響,研究利用分層填筑加傳統強夯相結合的施工技術開展建設施工,既保證了路基結構的安全性和均勻性,還提高了山區公路路基整體的穩固性,希望為山區公路建設提供一定參考。