地鐵車站交叉通道與主隧道轉換段施工方法優化

蘭少波

(北京鐵城建設監理有限責任公司,北京 100000)

1 項目概況

地鐵2號線是一條重要交通線路。2號線一期工程為地下工程,全長27.4 km,包括24個車站。其長度約1 107.46 m,造價4.07億元,計劃工期28個月。

研究的站位于交叉口下方,車站由北向南,里程為ZDK35+945.357~ZDK36+125.357,全長180 m。受河流影響,本站軌面埋深33.3~42 m。車站隧道采用五中心圓形馬蹄形斷面,弧形墻、仰拱,結構型式為單拱雙層。隧道拱頂覆蓋著約17.5~20.5 m厚的土壤,其中巖石厚度為3.5~12.5 m。兩個通風井被用作施工豎井,以進入此站的交叉通道。然后,它從交叉通道切換到主隧道,以形成用于地下開挖的工作面。車站隧道最大開挖段寬22.16 m,高19.21 m。

2 轉運段開挖方案的數值模型

2.1 三維地質模型和邊界條件

根據項目的地質條件,地層被簡化為均質和水平。圖1A是轉換段的三維地質模型,圖1B是橫通道和主隧道的模型。X軸的負方向是橫通道的掘進方向,Y軸的正方向是主隧道的大里程方向,Z軸的正向是垂直向上,見圖1。

圖1 有限元模型和施工步驟

從模型左右邊界到主隧道左右側壁的距離為69 m(約為隧道寬度的三倍)。從底部邊界到主隧道仰拱的距離為58 m(約為隧道高度的三倍),從上部邊界到隧道拱頂的距離為23 m。該模型在X、Y和Z三個方向上的尺寸為160 m×80 m×100 m,共有110 515個單元和20 846個節點。土壤和巖石由固體單元模擬。永久應用于隧道邊界周圍的主要支護由厚度為300 mm的板單元模擬。臨時支護應用于每個導坑周圍,并將在臨時支護封閉成環后移除,臨時支護則由厚度為200 mm的板單元進行模擬。

模型的上表面為自由表面,底部邊界采用垂直位移約束,其他四個邊界采用水平位移約束。

2.2 三維本構模型和計算參數

根據勘探部門提供的地鐵站勘察資料,土壤物理力學參數。通過莫爾柱模型模擬土壤的本構模型,彈性模量可以根據公式(1)計算

(1)

式中:E是主支撐的等效彈性模量;E0是噴射混凝土的彈性模量;Eg是鋼的彈性模量、Sg是鋼筋的橫截面積;S0是混凝土的橫截面面積。

3 施工方法和步驟

為了確定交叉通道與主隧道之間的轉換段的施工方案,模擬了三種不同的施工方法,即雙孔間隔柱法、扇形擴張法和閘門爬升法。通過對比,確定了最佳施工方法,包括圍巖和支護系統的應力和位移,以及不同方法引起的圍巖塑性區分布。

在雙孔間隔柱法中,橫通道和主隧道分別采用臺階法和雙側導坑法開挖。該方法的主要施工步驟見圖1C。

(1)主隧道右側的上導洞和中導洞向大里程方向開挖,并在完成橫向通道上部臺階開挖后形成支護。見圖1C,步驟①。

(2)在主隧道的上導洞開挖至4D(D為橫向通道的寬度)后,將中央核心土的上導坑和中導坑開挖至主隧道左側,并形成和支撐連接主隧道左右導洞的內部通道。見圖1C,步驟②。

(3)向大里程方向開挖主隧道右側靠近轉換段的上、中導洞。同時,對主隧道左側靠近小里程內部通道的上、中導洞進行開挖和支護。見圖1C,步驟③。

(4)從內部通道開始,主隧道左側向小里程方向和右側向大里程方向的上導洞和中導洞進行開挖和支護。見圖1C,步驟④。

(5)當步驟④的開挖距離達到12 m時,橫向通道的下導洞和主隧道的兩側被開挖和支撐。見圖1C,步驟⑤→⑥→⑦→⑧。

(6)從內部通道到大小里程的中心芯土進行開挖和支撐。見圖1C,步驟⑨→⑩。

在扇形擴張開挖法中,轉移段的巖石由多個扇形開挖體開挖,見圖1D。具體步驟如下:①當橫通道的上部臺階開挖至橫通道與主隧道的交界處時,在橫通道中架設門拱。②轉移段開挖,轉移段上部臺階分為三個扇形開挖體。開挖寬度等于橫向通道的寬度,開挖后立即安裝門拱和主支撐。③交叉通道的下臺階和主隧道按上述順序開挖。④沿主隧道架設環形鋼支架,通過多次擴挖將車站上拱封閉成環形,完成換乘段施工。

閘門爬升法是一種在過渡段施工期間沿橫向通道開挖方向以12%的坡度開挖主隧道的方法。然后使用反向開挖方法開挖轉移段的巖石,見圖1E。具體步驟如下:①對穿越斷面進行全斷面開挖。當開挖至連接部分時,在交叉通道和主隧道之間的連接處架設三個門拱。②轉換段沿橫通道開挖方向向上開挖,坡度為12%,開挖部分寬度與橫通道寬度相同,開挖至主洞另一側輪廓線。③轉運段共分為八個部分進行開挖。然后立即安裝門拱和主支架。④沿主隧道頂部輪廓線的環形鋼支架在每一步開挖后安裝。最后,鋼支撐閉合成環,轉移段的施工完成。

為了比較不同方法對橫通道主隧道支護結構和圍巖的影響,即區段1(傳送區段的中心)和區段2和3(分別從距離傳送區段20 m和30 m的位置)。三個選定部分的位置見圖1B。

4 不同施工方法的比較

4.1 地面沉降對比

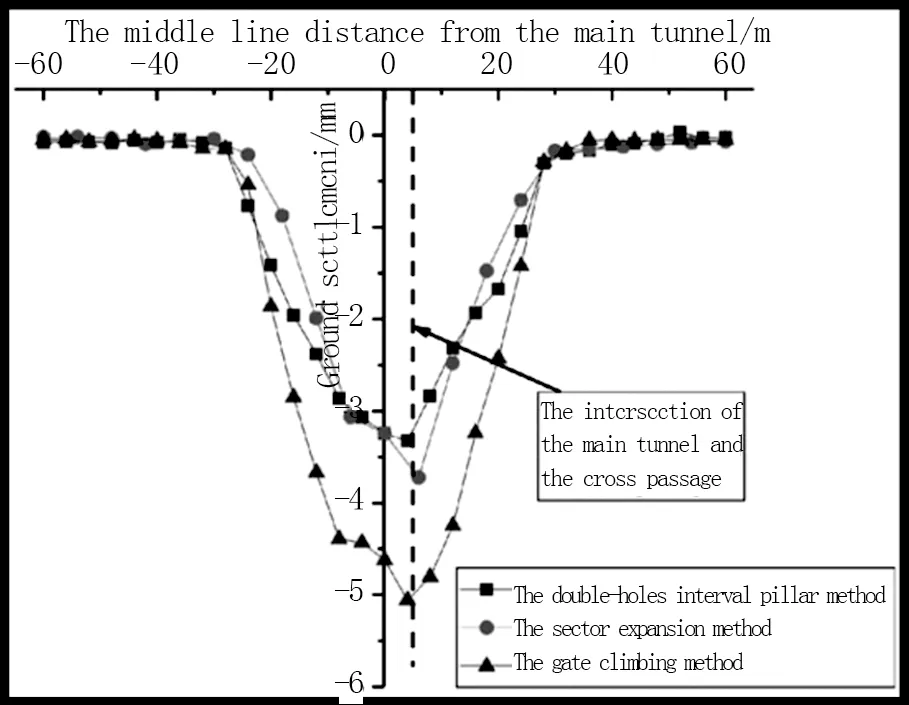

圖2顯示了三種方法施工后與第1段位置相對應的地面沉降曲線。從圖中可以看出三種方法引起的沉降槽寬度相對相似,均在60 m左右,和(3)閘門爬升法引起的最大地面沉降最大,為5.05 mm,扇形擴張法為3.72 mm,最小的是雙孔間隔柱法,為3.32 mm。因此,可以得出結論,雙孔間隔樁法比其他兩種方法更有利于控制地面沉降,見圖2。

圖2 地面沉降的比較

4.2 馬頭閘門變形和應變的比較

根據分析,轉移段是支撐圍巖結構應變最集中的位置。因此,對三種施工方法下的轉換段位移和馬頭閘門支護圍巖結構的應變狀態進行了對比分析。可以看出,三種方法下的位移非常接近。每種方法引起的各種位移的位置都是相同的。每種位移的位置如下:由這三種方法引起的X方向的最大位移都發生在主隧道的左側;由這三個方法引起的沿X方向的最小位移都發生于主隧道的右側;由這三種方法引起的沿Y方向的最大位移都發生在馬頭閘門的左壁處;由這三個方法引起的Y方向的最小位移都出現在馬頭門的右壁處;以及由這三種方法引起的Z方向上的最小位移都發生在主隧道的右拱頂處。

可以得出結論:(1)雙孔間隔柱法引起的最大主應變值最大,最大主應變出現在馬頭門的拱腳處,而其他兩種方法的最大主應變發生在主隧道拱底。(2)爬門法引起的最小主應變發生在馬頭門的拱腳處,而其他兩種方法的最小主應力發生在馬頭門的拱肩處。雙孔間隔柱法引起的最小主應變值最大。雙孔間隔柱法引起的最大剪切應變發生在馬頭門的拱肩處,而其他兩種方法發生在馬頭門的拱腳處。扇形膨脹法引起的最大剪切應變最大。因此,一般而言,雙孔間隔柱法引起的支撐結構應變值較大。

4.3 圍巖應變區和塑性區對比

塑性區是隧道掘進時判斷圍巖穩定性的重要指標。總之,盡管雙孔間隔柱法引起的支護結構應變值較大,但它在控制地面沉降和圍巖塑性區范圍方面具有優勢。此外,與其他兩種方法相比,雙孔間隔柱法可以用于轉移段的施工,以降低施工風險,因為它可以通過避免腳手架的架設來防止高空作業。同時,該方法具有多個工作空間,可以同時操作,可以縮短工期,降低施工成本。因此,通過對數值模擬結果和施工技術的綜合分析,推薦采用雙孔間隔柱法施工轉換段。

5 施工監測

根據數值分析結果,采用雙孔間隔柱法進行了換乘段的施工。

為了確保轉換段的施工安全,在施工過程中對地面沉降和主隧道的內部變形進行了跟蹤和監測。

5.1 監測結果分析

(1)地面沉降

由于現場布置了大量監測點,因此僅選擇對應的地面沉降監測點DBC35990-03、DBC36010-03和DBC36020-03的沉降數據進行分析。

施工開始時,進行橫向通道的開挖。該點的沉降增加到0.6 mm;17 d后,開挖轉移段,隨著施工面接近監測點,沉降迅速增加至2.2 mm。在監測的第27 d,隨著轉換段的施工完成,主隧道開始向大里程方向開挖,地面沉降緩慢增加至3.1 mm;在監測的第60 d,完成了左右導洞的施工,并開挖了中心芯土。因此,地面沉降顯著增加,最終沉降穩定在6.4 mm。

在監測的初始階段,由于施工面遠離監測點,沉降很小,并緩慢增加至0.9 mm。在監測過程的第30 d,施工面逐漸到達第2段的位置。受此影響,沉降迅速增加,達到2.4 mm。第60 d,開挖中心核心土。因此,地面沉降速度顯著增加,最終沉降穩定在5.3 mm。

在監測的初始階段,由于施工面遠離監測點,沉降很小,并緩慢增加到0.6 mm。在監測過程的第40 d,內部通道開始開挖。此時,施工面靠近監測點,該點的沉降速度增加,最終地面沉降迅速增加至2.1 mm。在第50 d,由于左側和右側導坑的開挖對該點的影響較小,地面沉降速度降低并緩慢增加至2.5 mm。在第60 d,中心核心土的開挖已經開始,地面沉降顯著增加,最終沉降穩定在4.8 mm。

(2)拱頂沉降和水平變形

監測點在監測的初始階段,由于該段的支撐剛剛完成,拱頂沉降略有增加,達到1.3 mm。然后,隨著主隧道左右導洞的開挖,沉降逐漸增加至3.2 mm。隨著監測進度達到第60 d,中心核心土壤被挖掘。拱頂沉降顯著增加,最終沉降穩定在9.1 mm。對于監測點SDJ36000-1,前60 d水平變形速度穩定。在監測過程的第60 d之前,水平變形增加到3.2 mm。然后,隨著中心芯土的開挖,水平變形顯著增加,最終變形穩定在6.1 mm。

在主隧道左右導洞開挖期間,拱頂沉降速度穩定,沉降逐漸增加至3.2 mm。在監測過程的第50 d,中心核心土壤的開挖已經開始。拱頂沉降速度顯著增加,最終沉降穩定在8.8 mm。監測點SDJ36010-1的水平變形速度在整個施工過程中保持穩定,最終穩定在5.4 mm。

監測點GDC36020-1和SDJ36020-1的變形在第3段支護施工完成后進行監測。對于監測點GDC36020-1,在監測的初始階段,由于內部通道的支撐結構剛剛完成,拱頂沉降顯示出小幅快速增加至2.1 mm。然后,隨著主隧道左右導洞的開挖,拱頂沉降有一段波動期,并增加到3.1 mm。在監測進度的第40 d,中心核心土被開挖,拱頂沉降速度顯著增加。最終沉降穩定在8.6 mm。監測點SDJ36020-1的變形規律與斷面2相似。監測點SDJ36020-1的水平變形速度在整個施工過程中是穩定的,最終穩定在5.2 mm。

5.2 數值模擬結果與監測結果的比較

數值模擬計算小于每個點的監測變形。這主要是由于以下兩個原因:(1)為了簡化,在數值計算中假設土壤是均質和各向同性的連續介質,而實際土壤是非均質和各向異性的不連續介質,因此數值模擬結果較小。(2)轉運通道的圍巖在施工過程中多次受到施工擾動。圍巖中的軟弱結構面和裂隙在擾動后進一步開裂,導致圍巖力學性狀逐漸劣化。模擬中沒有考慮施工擾動后圍巖力學性狀的惡化,這也使得數值模擬結果偏小。

盡管數值模擬結果與實測結果存在一定差異,但總體而言,監測地面沉降比控制值小30 mm,隧道內監測水平位移也比控制值低20 mm。因此,采用雙孔間隔柱法施工換乘段是安全可行的。

6 結束語

(1)在三種方法中,局部應力集中發生在轉移段的馬頭閘門位置。最大地表沉降沒有發生在主隧道拱頂上方,而是出現在與主隧道與交叉通道相接的馬頭門相對應的地表上。因此,馬頭門是施工加固的關鍵位置。

(2)雙孔間隔柱法引起的地表沉降、隧道位移和塑性區最小,可降低施工風險、縮短工期、降低工程成本。因此,采用雙孔間隔柱法是一種較好的轉換段施工方法。

(3)將監測變形數據與雙孔間隔柱法的數值模擬結果進行比較,結果表明,數值結果小于監測結果。有兩個原因。一方面,在數值模擬過程中,假設土壤是均質、各向同性和連續介質。另一方面,數值模擬無法模擬施工擾動后圍巖力學性狀的惡化。

(4)盡管數值模擬結果與每個點的監測變形不同,但雙孔間隔柱法引起的地面沉降小于地面沉降控制值。隧道的地面沉降和水平位移分別比控制值小30和20 mm。因此,采用雙孔間隔柱法施工地鐵2號線換乘段是可行的。