莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術試驗示范

劉建密,陳文樂,陳彩霞,胡啟鑌,黃培枝,曹建娜,丁林華,林積秀

(1.三明市植保植檢站,福建 三明 365000;2.永安市農業技術推廣服務中心,福建 永安 366000;3.沙縣區植保植檢站,福建 沙縣 365050)

莖用萵苣是福建省春、秋兩季主要經濟作物之一,飛橋萵苣作為主栽品種,具有地方特色,并獲國家地理標志產品保護。因其質地爽脆、味道鮮甜、風味獨特,深受廣大消費者喜愛,作為主栽品種在福建省常年種植面積達5.3萬hm2以上;目前已輻射到甘肅、山東等其它14 個省份種植,總種植面積20 萬hm2以上。萵苣褪綠心腐病是最早于2005 年在飛橋萵苣原產區永安出現的一種由植原體引起的病害,近年普遍發生且危害較重,移栽后造成萵苣死苗、缺株,后期感染頂部葉片褪綠、生長停滯、莖部變褐不堪食用;罹病植株喪失經濟價值,一般發病率10%~23%,嚴重田塊高達50%[1-4]。

林積秀等[2-3]研究,得出辣椒、苦楝、葉用萵苣等為萵苣褪綠心腐病的潛在中間寄主,黑額二叉葉蟬為其傳播媒介;遠離中間寄主種植、苗期有效防控蟲媒等能減輕萵苣褪綠心腐病的發生。其防控策略是“農業防治、治蟲防病”,協調應用農業、物理、化學防治等措施,開展生態調控,控制田間蟲媒種群數量,阻斷或減少蟲媒與作物的接觸,防范莖用萵苣褪綠心腐病成災為一體的綜合防控技術[4-7]。從2013 年起,在永安、大田、沙縣、建甌、武平5 縣(市、區)陸續開展莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術區域試驗和生產示范。

1 材料與方法

1.1 示范區概況

2013—2022 年在永安、大田、沙縣、建甌、武平5 縣開展莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術區域試驗和生產示范,栽培品種為‘飛橋萵苣’。對照區按照傳統方式防治病蟲害,不開展針對褪綠心腐病的防控,即苗期不覆蓋防蟲網,大田期不插黃板和不噴施針對葉蟬的農藥。

2013—2015 年開展區域試驗13 點次,其中2013 年在永安市小陶鎮、青水畬族鄉和大湖鎮設試驗點3 個,2014 年在永安市西洋鎮、貢川鎮、安砂鎮、大田縣、沙縣設試驗點5 個,2015 年在永安市青水畬族鄉、大田縣、沙縣、武平縣、建甌市設試驗點5 個。2014—2022 年開展生產示范30 點次,具體區域試驗和生產示范面積見表1。

表1 多年多點區域試驗及生產示范面積匯總表Table 1 Summary table of multi-point area test and production demonstration area單位:畝(1 畝≈667 m2)

1.2 技術要點

1.2.1 防治原則

莖用萵苣褪綠心腐病防治原則為“農業防治,治蟲防病”[5],即協調應用農業、物理、化學防治等措施,開展生態調控,控制田間蟲媒種群數量,阻斷或減少蟲媒與作物的接觸,防范莖用萵苣褪綠心腐病暴發成災為一體的綜合防控技術。

1.2.2 農業防治

(1)苗地選擇

經研究,辣椒、苦楝樹、葉用萵苣等為莖用萵苣褪綠心腐植原體病原的潛在中間寄主,莖用萵苣苗地選擇時應遠離其他寄主地,以減少葉蟬轉主為害萵苣苗,以減少萵苣苗期發病。

(2)覆蓋防蟲網育苗

在苗畦上搭建小拱棚,將孔徑600 μm 的防蟲網覆于拱架上,并在防蟲網上加蓋黑色遮陽網。網底邊用土塊壓實,使網與地表不留葉蟬進入的縫隙。莖用萵苣苗出齊后掀開遮陽網。莖用萵苣苗期澆水、澆肥直接從防蟲網上方澆入,不得掀開防蟲網。

(3)肥水管理

移栽后畦上采用早晚噴淋澆水,澆透水,溝中灌半溝水,使田間一直保持高濕狀態。幼苗成活后,結合澆水每667 m2每次澆施4~5 kg 尿素和4~5 kg 硫酸鉀,隔5~7 d 澆施一次,連續澆施3 次。團棵期后采用溝灌,使溝里的水位保持溝深的三分之一,畦面保持濕潤。蓮座期葉面噴施0.3%硼砂溶液一次。

(4)拔除病株

拔苗移栽時,剔除已表現出輕微癥狀的病株,同時預留適量假植苗備用。大田期發現病株及時拔除,并從假植苗中取健株補栽。拔除的病株集中銷毀。

1.2.3 治蟲防病

(1)黃板誘殺葉蟬

莖用萵苣移栽大田后,立即懸掛黃板。每667 m2均勻懸掛25 cm×30 cm 的黃板30 片左右,黃板下端高出萵苣植株10~15 cm 左右,并隨植株的生長及時調整黃板懸掛高度。

(2)農藥防治葉蟬

苗期采用防蟲網覆蓋育苗的,應在移栽前2~3 d 揭開防蟲網,施用適宜的葉蟬防治藥劑。移栽7 d 后施第一次藥,藥后5~7 d 施第二次藥,注意交替輪換施用農藥,并嚴格農藥的安全間隔期。

1.3 調查試驗

各試驗示范均在采收前1 d 調查,每個試驗示范點均設4 個處理,其中采用綜合防控技術(健身栽培、覆蓋防蟲網育苗、黃板誘殺、高效低毒低殘留農藥防治媒介昆蟲)的示范區選取發病率低、中、高三種萵苣類型田分別為處理1、2、3,不采用綜合防控技術的對照區為處理4,在各處理中心位置分別隨機調查800~1 600 m2,采用5點取樣,每點調查175~270 株,記錄調查株數、發病株數,按照公式(1)(2)計算發病率及防控效果。采收期實測產量,每個處理隨機調查800~1 600 m2,按對角線3 點取樣,每點取30 m2測產。

1.4 統計分析方法

使用Excel 2010 軟件進行數據的統計分析。

2 結果與分析

2.1 產量與發病率

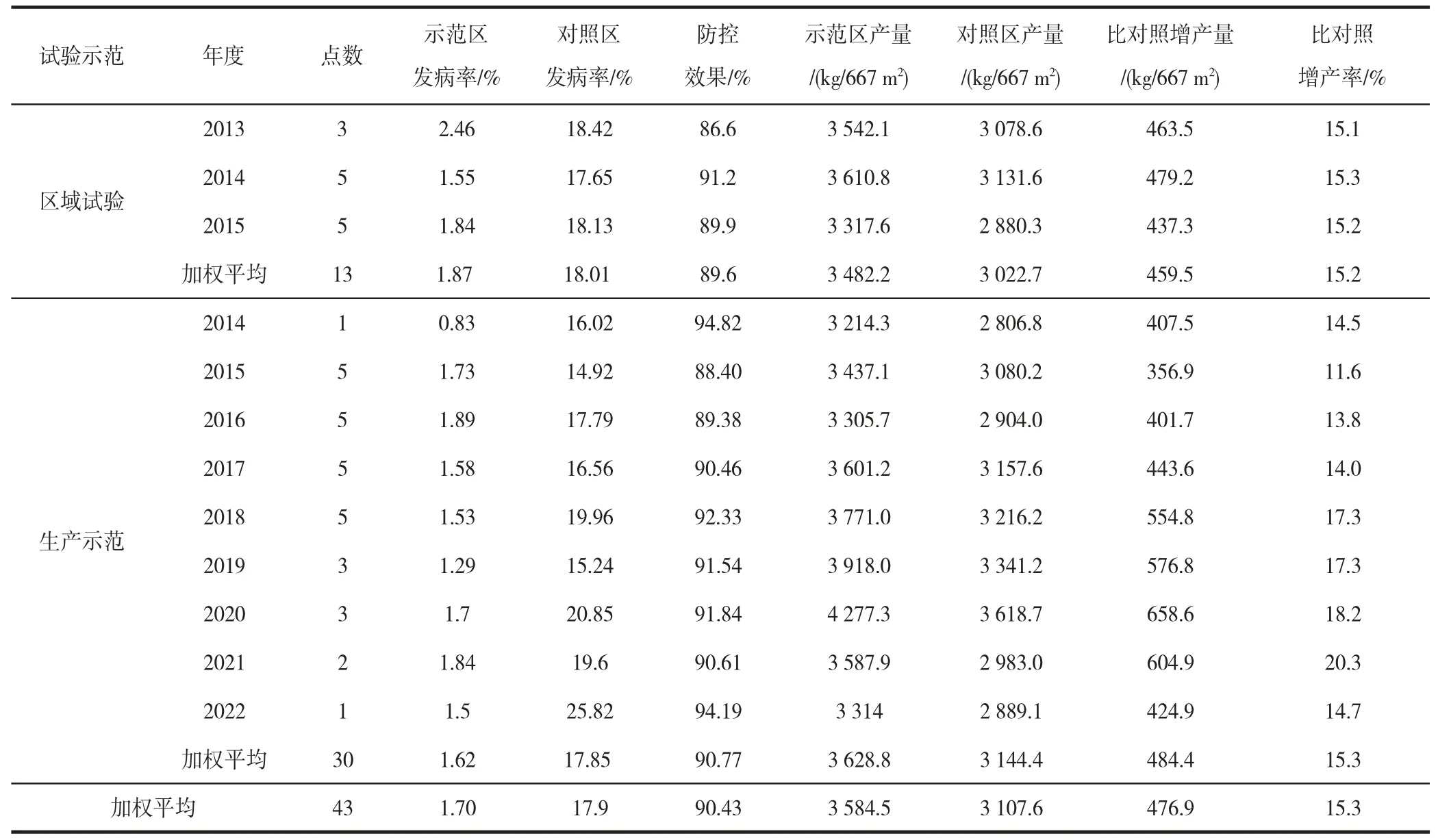

多年多點區域試驗及生產示范產量結果如表2(見下頁)所示,據多年多點區域試驗及生產示范結果,應用莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術平均產量為3 584.5 kg/667 m2,對照平均產量為3 107.6 kg/667 m2,增產率為15.3%,防控效果達90.43%。

表2 試驗示范產量匯總表Table 2 The summary table of experimental and demonstration output results

2.2 經濟效益分析

2013—2022 年莖用萵苣平均銷售價格按1.50 元/kg計算,應用莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術每667 m2新增產值約715 元。如表3(見第51頁)所示,2014—2018 年間,對示范區的防控成本調查發現,示范區較對照區節約用工0.66 d/667 m2,可節約工本約68 元/667 m2,示范區較對照減少用藥約61.7 元/667 m2,增加黃板和防蟲網使用45.6 元/667 m2,即節約物化成本約16 元/667 m2,示范區減少農本(工本與物化成本之和)約84 元/667 m2,可實現新增純收益799 元/667 m2;示范區較對照減少用藥3~4 次,約178.9 mL/667 m2,農藥減量26.9%。

表3 防控成本調查表Table 3 The questionnaire of prevention and control cost

由于2019 年以來人工成本顯著上升,2022 年農藥價格有不同程度上漲,平均上漲10%~20%,節約工本效果顯著。

2.3 社會生態效益

通過多年多點試驗和生產示范,應用莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術,有效抑制了該病的為害,獲得了較好的經濟效益,該項技術深受廣大菜農好評,社會效益顯著。應用莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術,一個生產季可減少噴藥次數3~4 次,示范區實現減少化學農藥使用量26.9%,實現了農藥減量控害的目的,有利于農業生產安全和和農田生態保護,生態效益顯著。

3 結論

莖用萵苣褪綠心腐病綜合防控技術采用“農業防治,治蟲防病”的原則,技術要點集中在防治介體昆蟲上,以阻斷或減少媒介昆蟲與萵苣的接觸傳病為核心,實現防治效果、推廣可行性及經濟效益等方面的統一,是切實可行的綜合治理方案,在多年的試驗示范過程中,應用該項技術,莖用萵苣退綠心腐病得到有效控制,萵苣產量明顯增加,萵苣品質得到提升,化學農藥使用量顯著降低,為萵苣產業發展提供了有力保障。2008 年秋,在該技術應用前,莖用萵苣褪綠心腐病在永安市大面積為害。當時由于未明確病因,又缺乏有效的防控措施,導致盲目用藥的現象,種植戶將殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、病毒劑等不同類型的農藥混合噴施,并不斷加大噴藥頻率,有的甚至整個生長季噴施農藥15 次以上。盲目過度用藥不僅大幅增加了種植成本,還造成農藥殘留超標,加劇了對農田生態的破壞,嚴重威脅萵苣產業的健康發展和農業生態環境保護。據不完全統計,應用綜合防控技術與未明確病原時相比,實現農藥減量遠超過30%,病害發生年份更甚,該技術的推廣將進一步為農藥減量控害、保護環境做出貢獻。

植原體是一類無細胞壁、僅有3 層單位膜包被的原核微生物[8-10],屬于柔膜菌綱,對四環素族抗生素敏感,而對青霉素不敏感,迄今在離體的無細胞培養基上尚未培養成功[11]。在植原體病害防治中,藥劑治療主要集中在木本植物上,且該項措施實際上并未發揮多大作用,要開發除抗生素以外的新型治療劑,任重而道遠[12]。未來,我們將對莖用萵苣褪綠心腐植原體在植物體內的周年繁殖情況,非萵苣生產季植原體在植物或昆蟲中的存在情況,該病害的侵染循環情況以及田間植原體病害存在情況等未知領域進行深入探究,以期實現更好更精準的防控。