注重各學(xué)段銜接的學(xué)制體系構(gòu)建

岳河 馮永剛 王永麗

摘 ? 要:基礎(chǔ)教育學(xué)制不僅是國家教育制度的地基,也是教育宏觀改革與教育活動實(shí)踐的重要環(huán)節(jié)。法國從十八世紀(jì)至今,歷經(jīng)數(shù)次改革,形成了以“為了全體學(xué)生成功”為首要旨意的基礎(chǔ)教育學(xué)制。文章以學(xué)制作為透視法國教育的基點(diǎn),梳理了法國學(xué)制發(fā)展的歷史沿革,包括幼兒教育、小學(xué)教育、中學(xué)教育、高中教育四個學(xué)段的發(fā)展歷史及當(dāng)前的學(xué)區(qū)制度和學(xué)制結(jié)構(gòu),總結(jié)了法國當(dāng)前學(xué)制體系的特色,如集權(quán)與分權(quán)相互博弈的教育管理體制,特殊與普通融合生長的全納教育,升學(xué)與就業(yè)雙向行駛的普職融通教育通道等,以期在剖析法國經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上為我國基礎(chǔ)教育學(xué)制改革提供思路。

關(guān)鍵詞:法國;學(xué)制;基礎(chǔ)教育;全納教育;普職融通

中圖分類號:G51 ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A ? ? ? ? DOI:10.3969/j.issn.1672-1128.2023.07.006

法國孕育了眾多的哲學(xué)家、政治家以及教育學(xué)家,是世界現(xiàn)代文明的重要發(fā)源地之一。法國教育在文藝復(fù)興與戰(zhàn)火洗禮的影響下不斷發(fā)展,形成了凝聚公民共識,推動社會整合的現(xiàn)代教育價值導(dǎo)向。為了避免由于政黨交替執(zhí)政所帶來的教育規(guī)劃分化、凌亂,缺乏長遠(yuǎn)改革愿景等問題,法國參議院于2013年通過了《重建共和國基礎(chǔ)教育規(guī)劃法》(La loi d'Orientation et de Programmation Pour la Refondation de l'Ecole de la République),旨在認(rèn)真審思并提煉新的教育發(fā)展共識,為法國未來基礎(chǔ)教育改革勾畫出更為具體的方案。基于該法案,法國針對學(xué)校作息時間、普職融通、殘疾學(xué)生入學(xué)等問題,對基礎(chǔ)教育學(xué)制進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。

一、法國基礎(chǔ)教育學(xué)制的歷史沿革

法國是發(fā)達(dá)國家中擁有悠久教育歷史的國家之一。法國大革命爆發(fā)之前,夏洛泰在《論國民教育》中提出了按年齡劃分三級教育制度的設(shè)想,描繪了法國近代學(xué)制的雛型[1]。1959年戴高樂(C.de Gaulle)執(zhí)政時期,法國政府頒布的《教育改革法》(又稱《貝圖安法令》,Décret de Berthoin)確立了法國現(xiàn)代基礎(chǔ)教育體系,并將義務(wù)教育年限由二戰(zhàn)前的6至14歲延長至16歲。1975年,法國頒布《法國學(xué)校體制現(xiàn)代化建議》(又稱《哈比改革》,La ré forme Haby),基本實(shí)現(xiàn)了法國初等教育與中等教育并軌發(fā)展的基礎(chǔ)教育體制改革。從十八世紀(jì)至今,法國教育歷經(jīng)數(shù)次改革,形成了當(dāng)前以“為了全體學(xué)生成功”為首要旨意的基礎(chǔ)教育學(xué)制。

(一)學(xué)前教育

法國的學(xué)前教育作為初等教育的重要組成部分,旨在促進(jìn)兒童身體與智力的均衡發(fā)展,為兒童日后的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)。法國嬰幼兒最早可在出生一個月后送入托兒所,這一階段的教育服務(wù)并不免費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與家庭收入水平正相關(guān),但擁有5個孩子或以上的家庭,托兒所的費(fèi)用將由政府承擔(dān)[2]。3-6歲的學(xué)前教育實(shí)行免費(fèi)制,所有兒童可就近申請入學(xué)。免費(fèi)、發(fā)達(dá)的學(xué)前教育是法國基礎(chǔ)教育中的一大亮點(diǎn)。

法國學(xué)前教育一直走在世界前列。早在1760年,新教派牧師奧伯爾林就創(chuàng)立了法國第一所幼兒學(xué)校,名為“編織學(xué)校”,專門在農(nóng)忙時節(jié)收容3-7歲兒童,以培養(yǎng)兒童的紀(jì)律性、語言能力和勞動技術(shù)為主要目的。1828年,在巴黎誕生了法國第一家幼兒園,其創(chuàng)辦者柯夏編著的《托兒所綱要》成為法國近代學(xué)前教育的理論先導(dǎo)。柯夏將德育放在幼兒教育的首位,主張對幼兒進(jìn)行“百科全書式”的知識教育。第二次資產(chǎn)階級革命后,在大力發(fā)展初等教育的改革背景下,1833年,法國國民教育部部長基佐(Guizot)所主導(dǎo)頒布的《基佐法案》(La Loi Guizot)將托兒所納入國民教育體系。1881年出臺的《費(fèi)里法案》(Lois Jules Ferry)將托兒所等幼教機(jī)構(gòu)統(tǒng)一改稱為“母育學(xué)校”,標(biāo)志著法國近代學(xué)前教育制度的初步確立。同時法案確定了母育學(xué)校招收學(xué)生的年齡范圍為2-6歲,按照年齡分為小班、中班和大班。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,法國興建了許多母育學(xué)校。1969年,為適應(yīng)幼小銜接的教育改革,母育學(xué)校根據(jù)國民教育部的要求實(shí)行“課時三分制”,將課程分為啟蒙教育、基礎(chǔ)知識和體育,每周27學(xué)時。20世紀(jì)末,為了進(jìn)一步加大辦學(xué)力度,推行教育大眾化、快速普及基礎(chǔ)教育,“為了全體學(xué)生成功”成為法國教育發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)思想[3]。1989年的《教育指導(dǎo)法》(La loi d'orientation sur l'éducation)在這一背景下應(yīng)運(yùn)出臺,明確提出每個3歲兒童都應(yīng)就近入園的要求。到20世紀(jì)90年代,促進(jìn)幼小銜接成為法國學(xué)前教育的重要任務(wù),在此背景下,1990年頒布的《教育法案實(shí)施條例》(Règlement d'application de la Loi sur l'éducation)把學(xué)前教育和小學(xué)教育作為一個整體加以規(guī)劃,把傳統(tǒng)意義上的學(xué)前教育和小學(xué)教育整合為相互關(guān)聯(lián)的初步學(xué)習(xí)、基礎(chǔ)學(xué)習(xí)以及深化學(xué)習(xí)三個階段[4]。進(jìn)入新世紀(jì),法國學(xué)前教育在準(zhǔn)義務(wù)教育化的道路上繼續(xù)發(fā)展,基本實(shí)現(xiàn)了學(xué)前教育的免費(fèi)與普及。為了方便學(xué)齡兒童就近入學(xué),提高學(xué)前兒童入學(xué)率,2008年修訂的《教育法典》(Code de l'éducation)規(guī)定,年滿2歲的兒童可以申請進(jìn)入學(xué)前教育機(jī)構(gòu)。到2009年,全法3-5歲兒童的入園率已達(dá)到100%[5]。但近年來,隨著法國人口出生率降低以及移民與穆斯林人口的增加,全法學(xué)前兒童的入園率有所下降,加之學(xué)業(yè)困難與恐怖主義的影響,法國政府決定將義務(wù)教育年齡提前至3歲,希望以強(qiáng)制義務(wù)的形式確保法國兒童平等享有入園學(xué)習(xí)的機(jī)會,保障全體學(xué)生的成功,打破貧困家庭的代際循環(huán),并以此來凝聚共和價值觀,防止極端主義的蔓延[6]。2018年,這一政策被正式提出,并于2019年修訂的《教育法典》中被正式確立。

(二)小學(xué)教育

小學(xué)教育是法國基礎(chǔ)教育的重要主體,旨在對學(xué)生進(jìn)行啟蒙教育與基礎(chǔ)知識的鞏固,以便使學(xué)生順利過渡到初中。法國的小學(xué)教育實(shí)行就近入學(xué)與免費(fèi)制。

法國的小學(xué)教育作為初等教育的一部分,最早產(chǎn)生于中世紀(jì),其雛型是教區(qū)學(xué)校,這也決定了法國的小學(xué)教育從誕生之時起就有著濃重的宗教色彩,這種現(xiàn)象到18世紀(jì)中后期才有所扭轉(zhuǎn)。到19世紀(jì),將小學(xué)教育由宗教化轉(zhuǎn)向世俗化成為法國學(xué)制改革的側(cè)重點(diǎn),如《基佐法案》提出擴(kuò)充初級小學(xué)教育,加大對小學(xué)的教育經(jīng)費(fèi)投入,使法國小學(xué)校數(shù)量不斷增加;《費(fèi)里法案》規(guī)定免除公立小學(xué)的一切費(fèi)用,對6-13歲兒童實(shí)行義務(wù)教育。到19世紀(jì)末,法國逐步形成了“平民—貴族”雙軌并行的現(xiàn)代學(xué)制的雛型。這種充滿階級分化的教育體系在一戰(zhàn)后受到嚴(yán)重抨擊,因而推行教育民主與平等成為一戰(zhàn)后法國教育改革的重點(diǎn),由此也引發(fā)了“統(tǒng)一學(xué)校運(yùn)動”的興起。始于1919年的“統(tǒng)一學(xué)校運(yùn)動”是由法國政府所主導(dǎo)的學(xué)制改革,改革派認(rèn)為,要使全體兒童都能接受免費(fèi)的基礎(chǔ)教育,使初等教育與中等教育相銜接而且要以學(xué)生稟賦作為選拔的標(biāo)準(zhǔn),擇優(yōu)錄取。在此次運(yùn)動的推進(jìn)下,到1925年,法國初步促成了“統(tǒng)一小學(xué)”(l'école unique)的建立,使所有公立小學(xué)按照統(tǒng)一的教學(xué)計劃實(shí)施教學(xué)。為了保障學(xué)齡兒童的受教育權(quán),擴(kuò)充初等教育的規(guī)模,二戰(zhàn)后還頒布了《郎之萬-瓦隆教育改革方案》(Langevin-Wallon projet),主張實(shí)施6-18歲學(xué)生的免費(fèi)義務(wù)教育,其中6-11歲劃定為基礎(chǔ)教育階段(初等學(xué)校)。盡管這一方案未能實(shí)施,但其主張在1959年的《教育改革法》中得到了落實(shí)。《教育改革法》規(guī)定6—16歲的兒童都要接受義務(wù)教育,并為6-11歲兒童提供免費(fèi)初等教育。在法國工業(yè)化與城市化的進(jìn)程下,1975年,法國頒布《法國學(xué)校體制現(xiàn)代化建議》,對法國普通小學(xué)的教育管理體制、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法等提出了一系列改革措施。例如,靈活處理小學(xué)的入學(xué)年齡,允許學(xué)生跳級;在小學(xué)增設(shè)“輔導(dǎo)課”與“啟蒙課”;以“三分制教學(xué)法”安排小學(xué)的上課時間等。此次改革秉承著促進(jìn)基礎(chǔ)教育民主化、平等化的理念,但在完善小學(xué)教育體制的同時也帶來了課程內(nèi)容繁重,學(xué)生學(xué)業(yè)壓力過大,教育質(zhì)量下降等問題。

進(jìn)入21世紀(jì),為應(yīng)對法國教育發(fā)展的需求與緩解學(xué)生學(xué)業(yè)壓力的問題,法國教育改革進(jìn)入了新的階段。2008年9月,法國實(shí)施小學(xué)教育改革,將長期實(shí)施的課時安排調(diào)整為4天,即每周一、二、四、五上課,每天6小時。周三休課,以保證學(xué)生精力充沛。2013年,在《重建共和國的學(xué)校》(la refondation de l'Ecole)報告的基礎(chǔ)上,法國參議院于同年6月通過了《重建共和國基礎(chǔ)教育規(guī)劃法》,再次對小學(xué)作息時間進(jìn)行了調(diào)整,縮短了學(xué)生每天的上課時間并增加休假。由于近年來法國出生人口的下降,許多小學(xué)面臨縮班甚至閉校的問題,尤其是對農(nóng)村地區(qū)的小學(xué),這一現(xiàn)象更為嚴(yán)峻。因而,在小學(xué)低年級推行小班教學(xué),扶持貧困家庭,加強(qiáng)邊緣地區(qū)的小學(xué)建設(shè),成為目前法國針對小學(xué)教育問題的主要應(yīng)對措施。

(三)中等教育

法國中等教育源于法國中世紀(jì)的“公學(xué)”,公學(xué)作為大學(xué)的預(yù)備機(jī)構(gòu),以古典語言、數(shù)學(xué)為主要教學(xué)內(nèi)容。17至18世紀(jì)的教會學(xué)校分為初級部與高級部,初級部的修業(yè)年限為六年,高級部為三年[7]。受精英主義的影響,法國中等教育在與初等教育相分離的雙軌制教育體系中形成了學(xué)費(fèi)高昂、智力為上、選拔嚴(yán)苛的特點(diǎn)。到19世紀(jì),由拿破侖創(chuàng)立的國立中學(xué)在中央政府的管轄下成為少數(shù)精英的聚集地。與國立中學(xué)類似,各城市也建立了市立中學(xué)。至此,法國初步建立起了包含初中與高中的中等教育制度。

20世紀(jì)初,為了給經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供充足的勞動力,實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化與民主化的需要,法國開始了具有本國特色的教育改革。20世紀(jì)50年代,法國迎來人口高潮,沖擊了中等教育的發(fā)展。與此同時,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變革要求學(xué)校培養(yǎng)更多的技術(shù)型人才。基于此,1959年,《教育改革法》進(jìn)一步改組了中等教育機(jī)構(gòu),組建了四年制普通教育中學(xué),重新設(shè)置了技術(shù)高中與技術(shù)中學(xué)。該法令的頒布,使中等教育開始普及,同時也將中等職業(yè)技術(shù)教育納入正規(guī)中等教育的范疇,培養(yǎng)目標(biāo)多元化的中等教育體系開始在法國形成。1963年,法國教育改革統(tǒng)一了初中的學(xué)制,將當(dāng)時存在的幾種不同職能的、實(shí)施第一階段中等教育的學(xué)校統(tǒng)一命名為初中,“統(tǒng)一初中”(le collège unique)的建設(shè)逐步完成。在哈比改革后,法國基礎(chǔ)教育學(xué)制改革已基本趨于成熟,“為了全體學(xué)生成功”的改革目標(biāo)也進(jìn)一步推動了法國教育民主化的進(jìn)程,基本實(shí)現(xiàn)了初中教育的普及。但隨之而來的初中學(xué)生兩極分化以及高中教育水平堪憂等問題,成為下一階段法國政府決心以學(xué)生為中心,保證每個學(xué)生獲得學(xué)習(xí)的成功,促進(jìn)教育平等與公正的改革動因。

21世紀(jì),為了應(yīng)對法國教育發(fā)展的需求與問題,法國教育改革進(jìn)入了新的時期。2007年10月,法國國民教育部部長達(dá)爾克斯(X.Darcos)發(fā)布高中課程改革設(shè)想,建議引入豐富開放的引導(dǎo)類課程,注重培養(yǎng)學(xué)生具備接受高層次學(xué)術(shù)教育的素質(zhì),以更好地滿足學(xué)生多方面的興趣、需求和個性發(fā)展的需要,最終實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。2010年1月28日,法國國民教育部繼續(xù)秉承“為了全體學(xué)生成功”理念,正式實(shí)施“新高中”改革方案——《面向2010年的新高中》(Versunnouveau lycée en 2010),在更好定向、更好輔導(dǎo)和學(xué)好外語三個方面開展積極改革。方案提出,自2010年新學(xué)期開始,在法國普通高中和技術(shù)高中一年級組建成立“新高中”,法國的高中轉(zhuǎn)向?qū)ζ章毴谕ǖ纳钊雽?shí)踐。與之前相比,此次改革以增加普通高中、技術(shù)高中與職業(yè)高中三類高中的公共基礎(chǔ)課程課時、學(xué)時為主要措施,以便學(xué)生在不同軌道之間轉(zhuǎn)換。在結(jié)束高一課程后,不同軌道的學(xué)生可以重新選擇高中類型與專業(yè)方向。職業(yè)與技術(shù)方向的學(xué)生在獲得會考證書后,同樣可以進(jìn)入大學(xué)繼續(xù)深造。這一變化為學(xué)生提供了更多的選擇路徑,為學(xué)生專業(yè)的變化提供了便利條件。

二、法國現(xiàn)行基礎(chǔ)教育學(xué)制形態(tài)

(一)法國教育的學(xué)區(qū)制度

學(xué)區(qū)制在法國已有兩百多年的歷史,早在拿破侖建立法蘭西第一帝國后,就確立了法國的中央集權(quán)式的教育管理體制,整個國家的教育行政體制主要分為中央、大學(xué)區(qū)和省三級。全國的教育實(shí)行學(xué)區(qū)化管理。學(xué)區(qū)的劃分以法國的行政大區(qū)為依據(jù),通常以行政大區(qū)的首府命名學(xué)區(qū)。至2020年,法國已建立30個大學(xué)區(qū)(Académiques),其中25個學(xué)區(qū)在法國本土,5個學(xué)區(qū)在海外領(lǐng)地。在管理機(jī)構(gòu)方面,小學(xué)(包括學(xué)前教育)由“縣市”負(fù)責(zé)管理;初中由“省”負(fù)責(zé)管理;高中(包括職業(yè)高中)由“行政大區(qū)”負(fù)責(zé)管理[8]。

(二) 基礎(chǔ)教育學(xué)制結(jié)構(gòu)

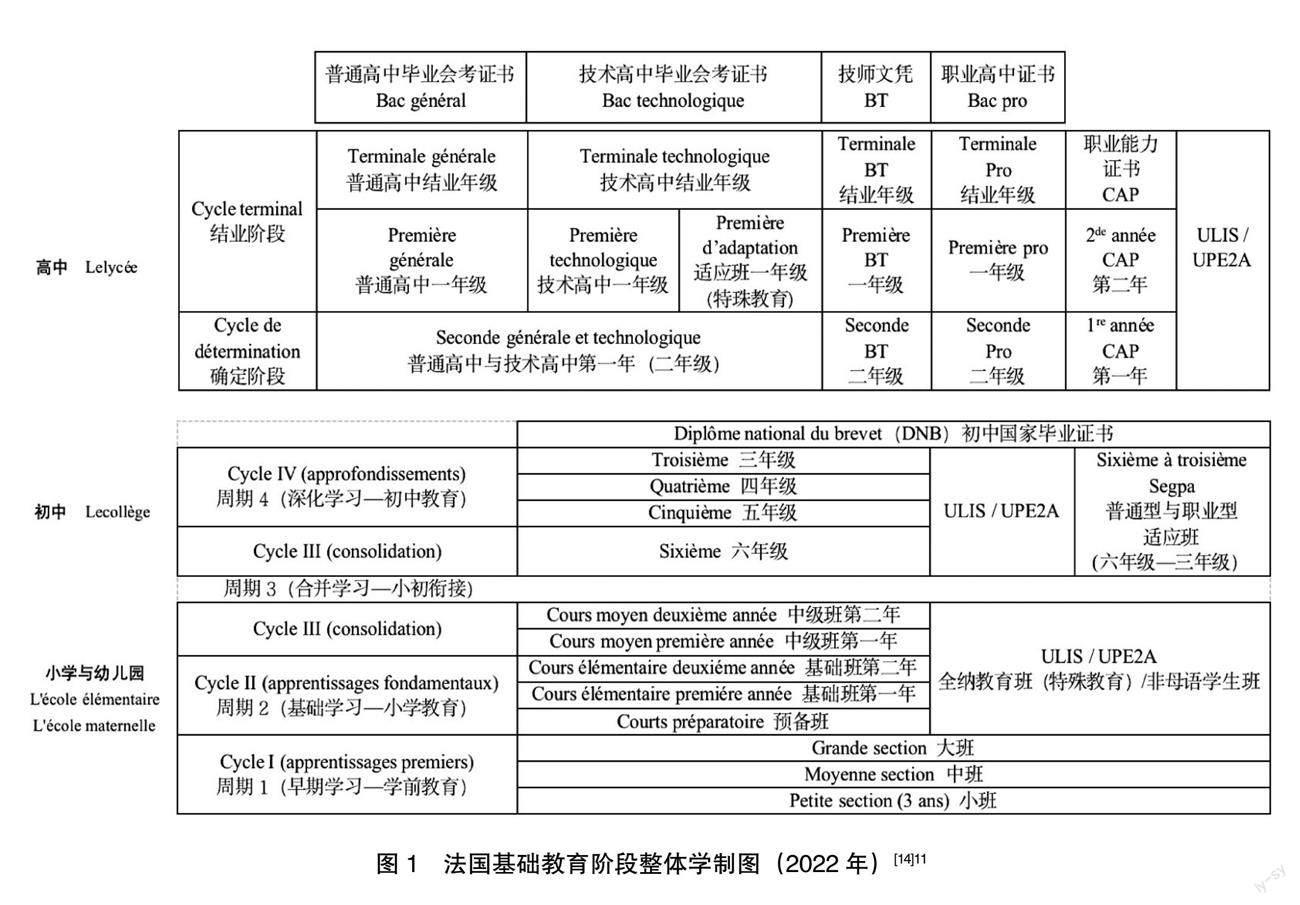

1. 幼兒教育

2019年,法國最新修訂的《教育法典》將幼兒教育納入義務(wù)教育,規(guī)定“每個3-16歲的兒童都必須接受教育”[9],標(biāo)志著一直以來以非強(qiáng)制、免費(fèi)為特征的法國幼兒教育發(fā)生了根本性變革。法國幼兒教育是教育周期中的第1個學(xué)習(xí)周期,即早期學(xué)習(xí)周期。幼兒園在學(xué)年齡為3-6歲,分為小班(3-4歲)、中班(4-5歲)和大班(5-6歲)。幼兒教育以讓幼兒想上學(xué)學(xué)習(xí)、肯定和發(fā)展幼兒個性為使命,旨在發(fā)展兒童口語、寫作、數(shù)字和其他領(lǐng)域的能力,使兒童通過玩耍、實(shí)踐反思和問題解決的方式來鍛煉記憶和學(xué)習(xí)[10]。

2.小學(xué)教育

法國小學(xué)一般為五年制,接納6至11歲的兒童。一年級稱CP(預(yù)備班),二年級稱CE1(基礎(chǔ)班第一年),三年級稱CE2(基礎(chǔ)班第二年),四年級稱CM1(中級班第一年),五年級稱CM2(中級班第二年)。掌握法語和數(shù)學(xué)是小學(xué)教育的優(yōu)先目標(biāo),讓學(xué)生獲得基本的知識工具是小學(xué)辦學(xué)的宗旨。小學(xué)教育包含了教育中的兩個周期:第2周期,即基礎(chǔ)學(xué)習(xí)周期,包括預(yù)備課程(CP)、第一年基礎(chǔ)課程(CE1)和第二年基礎(chǔ)課程(CE2);第3周期,即合并周期,包括中級班第一年課程(CM1)和中級班第二年課程(CM2)。第2周期中,學(xué)生要學(xué)習(xí)一門外語,同時還要學(xué)習(xí)質(zhì)疑哲學(xué)、藝術(shù)、體育以及道德和公民教育等內(nèi)容;第3周期除CM1和CM2課程外,還包括初中的六年級課程。學(xué)生要鞏固他們在這些領(lǐng)域的學(xué)習(xí),還要繼續(xù)在科學(xué)和技術(shù)、歷史和地理、藝術(shù)史等方面進(jìn)行深入學(xué)習(xí)[11]。

3.初中教育

法國初中學(xué)制為四年,和法國的幼兒園與小學(xué)之間的連貫性類似,法國的初中和高中之間統(tǒng)一設(shè)置“階段調(diào)整”。從初中入學(xué)后的第一年,到高中最后一年畢業(yè),分別按降序被稱為六年級(Sixième)、五年級(Cinquième)、四年級(Quatrième)、三年級(Troisième)、二年級(Seconde)、一年級(Première)和畢業(yè)班(Terminale)。法國初中為中等教育的第一環(huán)節(jié),從六年級到三年級,相當(dāng)于中國習(xí)慣稱呼的初一到初四。其中,六年級為“觀察和適應(yīng)階段”,目的是讓六年級的學(xué)生適應(yīng)初中的組織和生活環(huán)境,并確保CM1和CM2課程周期前兩年學(xué)習(xí)的連續(xù)性。初中階段的五年級到三年級為教育的第4周期,即深化學(xué)習(xí)周期,旨在培養(yǎng)學(xué)生不同學(xué)科的發(fā)展和橫向技能。完成初中學(xué)業(yè)后,通過考核的學(xué)生可獲國家頒發(fā)的初中畢業(yè)文憑,前往高中學(xué)習(xí)[12]。

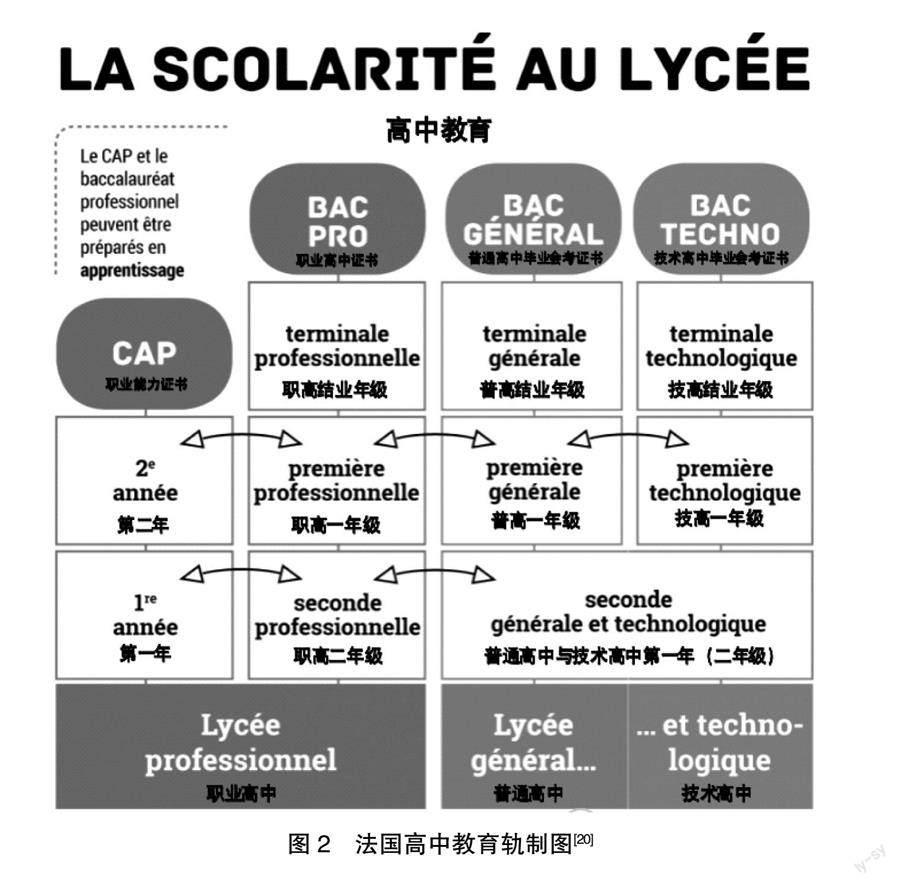

4.高中教育

法國高中學(xué)制為三年,即上述的二年級(Seconde)、一年級(Première)和畢業(yè)班(Terminale),相當(dāng)于我國的高一、高二和高三。法國高中包括“普通和技術(shù)高中”以及“職業(yè)高中”兩種類型。其中,“普通和技術(shù)高中”包括普通高中與技術(shù)高中。第一年的高中課程為普通高中與技術(shù)高中的學(xué)生所共有,在第一年課程結(jié)束后,學(xué)生可以在普通高中與技術(shù)高中之間做出選擇。職業(yè)高中的學(xué)生在學(xué)習(xí)公共課程后也可以重新選擇自己的就讀軌道。參加普通高考的學(xué)生一般可以從文學(xué)系列、經(jīng)濟(jì)與社會學(xué)系列以及科學(xué)系列三個系列中做出選擇。就讀技術(shù)高中或職業(yè)高中的學(xué)生選擇更加豐富多樣,包括建筑、通信、美容、食品、酒店管理、航空、數(shù)字職業(yè)、車輛維修以及家具設(shè)計等多種專業(yè),這種升學(xué)定向選擇被稱作“學(xué)業(yè)定向”[13]。高中第二年,所有學(xué)生需要參加評定測試,以評估他們對法語和數(shù)學(xué)的掌握程度;高中第三年則面臨中學(xué)畢業(yè)考試,畢業(yè)時設(shè)會考,畢業(yè)證書既是文憑,也是進(jìn)入不同種類高等教育的許可證。法國基礎(chǔ)教育階段學(xué)制如圖1所示。

三、 法國基礎(chǔ)教育學(xué)制的特點(diǎn)

(一)集權(quán)與分權(quán)相互博弈的教育管理體制

法國的教育管理體制以其高度的中央集權(quán)傳統(tǒng)而著稱于世,其基礎(chǔ)教育的學(xué)校管理體制也沿襲了這一傳統(tǒng)。雖然這一體制保障了國家教育政策的統(tǒng)一,但也誘發(fā)了法國教育行政管理效率低下、教育質(zhì)量下滑、官僚主義盛行等弊端,賦予中低層級教育主體更多的決策權(quán)成為法國基礎(chǔ)教育管理體制改革實(shí)踐的一個必然趨勢。

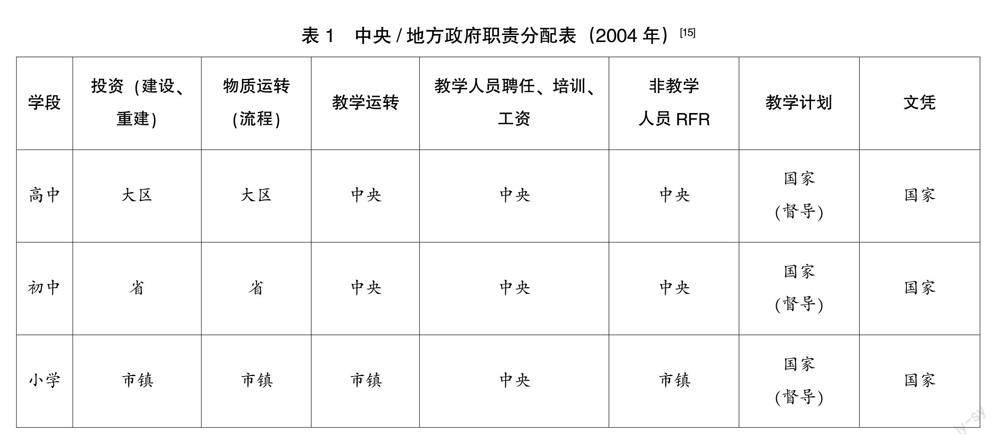

早在20世紀(jì)末,法國就進(jìn)行了分權(quán)管理改革,教育體制中的部分權(quán)力下放到學(xué)區(qū)、市鎮(zhèn)和學(xué)校,市鎮(zhèn)開始擔(dān)負(fù)小學(xué)的教學(xué)和校舍建設(shè)管理工作。1983年,法國政府對市鎮(zhèn)、省、大區(qū)和國家的權(quán)力進(jìn)行了重新分配,在一定程度上給予了地方和教育機(jī)構(gòu)更多辦學(xué)自主權(quán),包括一定的行政、教學(xué)和財政自主權(quán)。自1988年以來,法國中央政府與各學(xué)區(qū)之間建立起合同制這一新型對話機(jī)制,合同制以簽訂“計劃合同”為實(shí)施依據(jù),以保障教育計劃的貫徹執(zhí)行。2004年,法國頒布實(shí)施《權(quán)力下放法》,加大了地方政府的自主權(quán),幼兒園和小學(xué)、初中、高中的管理權(quán)不同程度地分別下放到市鎮(zhèn)政府、省政府和大區(qū)政府(見表1)。這種做法在確保全國統(tǒng)一管理的前提下,更有效地調(diào)動了學(xué)校和地方的辦學(xué)積極性,同時降低了行政成本。

(二) 特殊與普通融合生長的全納教育

全納教育在法國的發(fā)展淵源已久,由特殊教育發(fā)展而來的沒有排斥、沒有歧視、沒有分類的全納教育理念在20世紀(jì)末日漸成熟。為更好地全面促進(jìn)基礎(chǔ)教育的公平實(shí)施,法國全納教育秉持著特殊與普通融合生長的理念,致力于將特殊兒童的教育納入普通教育軌道,并為此提供相應(yīng)的保障措施。法國政府與教育部主導(dǎo)提出的“為了全民入學(xué)”的全納教育政策,也為法國基礎(chǔ)教育的發(fā)展添上了鮮亮的一筆。

近年來,在全球疫情危機(jī)背景下,法國政府再次重申了將殘障事業(yè)作為國家的優(yōu)先計劃,繼續(xù)實(shí)踐全納教育的理念。根據(jù)國家殘疾人事務(wù)秘書處于2020年8月26日發(fā)表的報告,法國政府有關(guān)全納教育的最新措施有以下幾個方面:一是政府開通免費(fèi)電話為所有家庭提供支持和援助,建立更加完善與健全的咨詢與訪問體系;二是繼續(xù)鞏固并增加相關(guān)措施,建立“地方全納陪伴中心”(P?le inclusifs d'accompagnement localisé,PIAL)以提高地區(qū)內(nèi)全納學(xué)習(xí)陪伴的覆蓋率,增加“特殊教育和家庭護(hù)理服務(wù)”,為殘障兒童提供更好的支持與幫助[16]。除此之外,學(xué)校的多學(xué)科團(tuán)隊(duì)也為殘疾學(xué)生制定了個性化學(xué)校教育項(xiàng)目并成立學(xué)校教育監(jiān)測小組,確保為每個殘疾學(xué)生提供周到和定期的支持;除了陪同上學(xué)服務(wù),殘疾學(xué)生還可以選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)上學(xué)或者通過學(xué)校教學(xué)單位的外包形式獲得教育。更為重要的是,法國將全納教育納入公共服務(wù)質(zhì)量范疇,決定通過靈活的預(yù)算和行政為全民入學(xué)提供資金支持和政策保障[17]。在國家預(yù)算方面,持續(xù)增加用于流動性支持團(tuán)隊(duì)與本土社區(qū)的預(yù)算,將擁有豐富中學(xué)教學(xué)資源的“線上全納學(xué)校平臺”以及陪讀員等有利條件,進(jìn)一步投入到全納學(xué)校的基礎(chǔ)教育改善中。對于6至16歲的殘疾學(xué)生,國家遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)中心(CNED)通過一種特定設(shè)備,為因殘疾而無法在學(xué)校接受教育的學(xué)生提供遠(yuǎn)程教育的公共服務(wù)[16]。

總體來看,法國的全納教育一直秉承特殊教育與普通教育融合發(fā)展的主旨。由于“法國政府更傾向于支持將有特殊需要的學(xué)生安置于普通學(xué)校,特殊學(xué)校數(shù)量多年來呈減少趨勢”[18]。到2021至2022學(xué)年中,超過212,400名殘疾學(xué)生入學(xué),普通學(xué)校的全納教育班級招收殘疾學(xué)生的比例相較2004年幾乎翻了一倍[14] 72。通過以上全納教育政策可以看出,為了幫助殘疾學(xué)生更好地融入學(xué)校生活,法國通過提高全納教育預(yù)算,提供個別化的教學(xué)生活輔助、增加無障礙設(shè)施、提供陪護(hù)陪同服務(wù)、增加技術(shù)支持等措施降低了普通學(xué)校接受殘疾學(xué)生的門檻,以適當(dāng)、豐富、靈活的安置形式使更多有特殊需要的學(xué)生獲益。

(三)升學(xué)與就業(yè)雙向行駛的普職融通教育通道

為實(shí)現(xiàn)二戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇,法國開始創(chuàng)立國家計劃總署。在勞動力培養(yǎng)與需求預(yù)測的目標(biāo)下,從20世紀(jì)50年代開始,有關(guān)教育的規(guī)劃逐步進(jìn)入國家規(guī)劃的范疇,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求讓技術(shù)員、工程師、教師、醫(yī)生等職業(yè)出現(xiàn)較大缺口,使得法國政府與企業(yè)不得不重新考慮普通教育與職業(yè)的合理規(guī)劃。20世紀(jì)70年代后,法國開始嘗試開辟聯(lián)系各類教育的通道來完善職業(yè)教育體系,通過設(shè)立過渡班允許不同軌道間學(xué)生的過渡與轉(zhuǎn)換,取消早期職業(yè)培訓(xùn),增設(shè)職業(yè)文憑,并將職業(yè)教育向高等職業(yè)教育延伸[19],以實(shí)現(xiàn)普通教育與職業(yè)教育的并軌發(fā)展。進(jìn)入90年代,法國對高中系列的教育進(jìn)行了較大改革,使高中教育幾經(jīng)變革后形成了如今的普通高中、技術(shù)高中和職業(yè)高中并列的局面。

普通高中主要為高等教育的文理專業(yè)輸送專門人才,技術(shù)高中和職業(yè)高中的任務(wù)是培養(yǎng)職業(yè)技術(shù)型人才并為高等職業(yè)技術(shù)行業(yè)輸送人才。2010年“新高中”改革方案實(shí)施后,法國的高中轉(zhuǎn)向?qū)ζ章毴谕ǖ纳钊胩剿鳎胀ǜ咧信c技術(shù)高中并軌發(fā)展,從一年級組建成立“新高中”。在第一學(xué)年與第二學(xué)年中,普通高中與技術(shù)或職業(yè)高中之間可以實(shí)現(xiàn)軌道的融通與變換。學(xué)生可以在普通高中、技術(shù)高中與職業(yè)高中之間實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)軌發(fā)展,減少錯誤選擇的遺憾,也為各類教育的開展提供了普通基礎(chǔ)文化條件(見圖2)。值得一提的是,在法國普職融通中,方向指導(dǎo)教育與學(xué)徒制是促進(jìn)普職融通發(fā)展的重要教育實(shí)踐。

1.方向指導(dǎo)教育

方向指導(dǎo)教育是指在家長與教師的引導(dǎo)下起草針對學(xué)生個人的導(dǎo)向計劃,制定學(xué)生的學(xué)習(xí)計劃與未來就業(yè)計劃。方向指導(dǎo)教育貫穿初中到高中,在整個中等教育過程中,都可以根據(jù)學(xué)生的具體情況及時做出調(diào)整,幫助學(xué)生更好地進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃與專業(yè)選擇[22] 。法國的方向指導(dǎo)工作至今已發(fā)展了近半個世紀(jì),學(xué)生從初中三年級直至高中畢業(yè)都有機(jī)會接受相應(yīng)的職業(yè)指導(dǎo)。例如,學(xué)校設(shè)置固定時間為學(xué)生們提供此項(xiàng)服務(wù);教育工作者統(tǒng)一為學(xué)生們組織“職業(yè)及教育指導(dǎo)”座談會;學(xué)校鼓勵學(xué)生們參與實(shí)習(xí)及產(chǎn)業(yè)“開放日”活動等。學(xué)校內(nèi)授課教師特別是畢業(yè)班教師是此項(xiàng)服務(wù)的主要承擔(dān)者[22]。

法國國民教育部還組織了名為迎新之春(Le Printempsde l'Orientation)的專業(yè)測試活動,動員所有國家和地區(qū)的教育主體進(jìn)行方向指導(dǎo),特別是在高中和高等教育機(jī)構(gòu)。迎新之春活動旨在展示學(xué)校、學(xué)生或?qū)W徒身份下培訓(xùn)路徑的多樣性,讓學(xué)生有機(jī)會開闊視野,加深對專業(yè)和培訓(xùn)的了解,并建立定向項(xiàng)目[23],以便更好地提前適應(yīng)與體驗(yàn)職業(yè)生活,進(jìn)一步優(yōu)化方向指導(dǎo)的作用。

2.學(xué)徒制

法國現(xiàn)代學(xué)徒制是指學(xué)生完成初中教育之后,以半工半讀的方式在學(xué)徒培訓(xùn)中心(Le centre de formation d'apprentis ,CFA)和企業(yè),攻讀職業(yè)教育或技術(shù)教育文憑或職業(yè)證書的人才培養(yǎng)模式,其基本特征是企業(yè)培訓(xùn)與學(xué)校教育有機(jī)結(jié)合。學(xué)徒培訓(xùn)中心是由地方政府、工商行會、企業(yè)或者企業(yè)協(xié)會主辦的繼續(xù)教育機(jī)構(gòu)。在學(xué)徒培訓(xùn)中心的學(xué)生通過學(xué)校學(xué)習(xí)和企業(yè)實(shí)踐的交替方式完成學(xué)業(yè),學(xué)徒既是學(xué)生,也是企業(yè)員工,領(lǐng)取企業(yè)發(fā)放的津貼。目前,學(xué)徒制是法國職業(yè)教育和高等教育的一種重要形式,已經(jīng)成為法國教育體系的一個重要特色,為法國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)了大量應(yīng)用技術(shù)人才。法國學(xué)徒制的具體實(shí)施過程可以分為尋找接收企業(yè)、簽署學(xué)徒合同以及培訓(xùn)三步。為保障學(xué)徒制系統(tǒng)的順利運(yùn)行,法國政府還從公共系統(tǒng)與個人福利兩個層面出臺相關(guān)政策,以增加公共財政投入與個人補(bǔ)助,為學(xué)員提供工作報酬、醫(yī)療保險、帶薪休假等福利保障[24]。

普職融合強(qiáng)調(diào)的是整個社會對于職業(yè)技能和人才的需要,同時也促進(jìn)了教育的多元化和靈活性。普職融合不僅要求學(xué)生掌握傳統(tǒng)的學(xué)科知識,如數(shù)學(xué)、語言、歷史等,還為學(xué)生提供職業(yè)技能和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),旨在通過學(xué)習(xí)通道的并軌發(fā)展,為所有學(xué)生提供平等的教育和就業(yè)機(jī)會,幫助學(xué)生獲得職業(yè)方向和技能,使他們在學(xué)業(yè)結(jié)束后能夠迅速適應(yīng)職場、成為獨(dú)立的個體并為社會做出貢獻(xiàn)。同時,普職融合也有助于促進(jìn)高中教育的改革和發(fā)展,提高教育的質(zhì)量和效益。目前法國這種職業(yè)教育與普通教育、大眾教育及精英教育相互交叉,初等教育、中等教育與高等教育相互銜接的特殊教育制度,為學(xué)生選擇升學(xué)或就業(yè)建立了多重、靈活的通道,增加了學(xué)生成長過程中的選擇自主權(quán),對學(xué)生的個人成長和社會的進(jìn)步與發(fā)展都具有重要現(xiàn)實(shí)意義。

法國基礎(chǔ)教育在其發(fā)展過程中不乏成功之處,在世界上也有較大影響。但《重建共和國的學(xué)校》報告中指出,法國學(xué)校在近40年間發(fā)生了巨大變化,法國教育發(fā)展中出現(xiàn)的問題也日益明顯。其中最主要的癥結(jié)在于傳統(tǒng)“貴族情結(jié)”與現(xiàn)代平等原則沖突導(dǎo)致的學(xué)業(yè)失敗問題。法國初等教育體制在一戰(zhàn)前實(shí)行貴族學(xué)校和平民學(xué)校并存的雙軌制,這種體制的社會篩選意味突出,導(dǎo)致不同社會階級接受不同的教育,直接加重了社會分化和不平等。精英導(dǎo)向的學(xué)校教育也基本以智力型教育內(nèi)容為主,過于抽象且難度較高的教育內(nèi)容進(jìn)一步導(dǎo)致許多學(xué)生難以適應(yīng)而造成學(xué)業(yè)失敗。盡管法國在一戰(zhàn)后采取措施促進(jìn)學(xué)校教育的平等與民主,逐步建立了以“免費(fèi)、義務(wù)、世俗化”為基本原則的現(xiàn)代基礎(chǔ)教育體系,但學(xué)業(yè)失敗仍是目前困擾法國學(xué)生的最主要問題。據(jù)統(tǒng)計,2011年,18-24歲的年輕人中有12%的學(xué)生不能完成學(xué)業(yè)。每年有15萬名初中生拿不到畢業(yè)證書,28%的高中生同樣如此[25]。法國的教育制度雖然為越來越多的青少年提供了入學(xué)機(jī)會,但學(xué)生學(xué)業(yè)失敗、留級和淘汰現(xiàn)象嚴(yán)重,近年來學(xué)習(xí)困難的學(xué)生數(shù)量呈上升趨勢。學(xué)業(yè)失敗背后所反映出的是長期以來法國教育不平等以及學(xué)業(yè)競爭激烈的突出問題,學(xué)生學(xué)習(xí)年限和學(xué)業(yè)水平在一定程度上仍然取決于學(xué)生的家庭出身,社會地位較低的人教育水平也低,學(xué)業(yè)受阻、學(xué)業(yè)停滯的現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。此外,由學(xué)業(yè)失敗所引起的學(xué)習(xí)焦慮、信任危機(jī)等負(fù)面情緒蔓延,成為影響學(xué)校教育的隱形因素與文化氛圍,進(jìn)一步加劇了在利己主義、功利主義與虛擬主義的社會環(huán)境格局中學(xué)生與學(xué)校的適應(yīng)壓力[26]。

為了應(yīng)對學(xué)業(yè)失敗的問題,法國在1989年出臺的《教育指導(dǎo)法》中就已經(jīng)將“保證學(xué)生學(xué)業(yè)成功”作為教育改革的主要目標(biāo),首次提出“為了全體學(xué)生成功”的改革理念,并一直將此貫徹于法國的教育改革與實(shí)踐當(dāng)中。為全面應(yīng)對21世紀(jì)的挑戰(zhàn),2005年前后,法國教育界公布了《為了全體學(xué)生成功》(Pour la réussite de tous les élèves)報告。報告以“為了全體學(xué)生成功”作為首要目標(biāo),提出使全體學(xué)生在義務(wù)教育完成之后都能具備就業(yè)所必需的知識、能力與行為準(zhǔn)則,并為終身學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。依據(jù)此報告,法國政府起草了教育系統(tǒng)指導(dǎo)法案,后又經(jīng)議會通過了《學(xué)校未來的導(dǎo)向與綱要法》(Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'ecole),為法國教育提供了2010到2030年間的改革藍(lán)圖[27]。結(jié)合2013年《重建共和國的學(xué)校》報告可以看出,法國基礎(chǔ)教育未來改革的主要發(fā)展方向?qū)⒓性诒U纤袑W(xué)生的學(xué)業(yè)成功;以學(xué)生為中心調(diào)整教學(xué)安排以及打造更為平等的教育體系等方面。首先,在保障所有學(xué)生的學(xué)業(yè)成功方面,通過保障初等教育的優(yōu)先性,加強(qiáng)幼小、小初銜接,推行“共同基礎(chǔ)”[28],緩解留級問題,完善方向指導(dǎo)教育,實(shí)施靈活的教育方式等措施,從多個維度為基礎(chǔ)教育的成功保駕護(hù)航。其次,在調(diào)整教學(xué)安排時,以空間與時間為兩個主要維度,以學(xué)生為中心,進(jìn)一步完善校舍設(shè)施,為學(xué)生提供并設(shè)置更為適宜的學(xué)習(xí)空間與作息時間。最后,打造更為平等的教育體系、重塑教育公平是法國基礎(chǔ)教育未來改革的核心要義。法國政府正在從降低義務(wù)教育年齡,推行“教育優(yōu)先區(qū)”[14] 52,扶持貧困家庭,保障殘疾學(xué)生正常入學(xué),促進(jìn)男女學(xué)生平等,大力推廣數(shù)字化教學(xué)等方面入手,不斷對教育系統(tǒng)進(jìn)行升級。法國政府在新的教育改革中,將學(xué)生作為重建基礎(chǔ)教育的價值核心,以保障基礎(chǔ)教育的公共服務(wù)性與公平公正作為改革宗旨,這對改變法國原有的教育體制具有深遠(yuǎn)意義。

參考文獻(xiàn):

[1]任鐘印.世界教育名著通覽[M].武漢:湖北教育出版社,1994:421.

[2]李萬文.新編法國概況[M].南京:東南大學(xué)出版社,2017:152.

[3]楊玲.法國未來15年教育發(fā)展改革綱領(lǐng)——醞釀中的新《教育指導(dǎo)法》[J].世界教育信息,2005,(06):5-7.

[4]王瑩.比較學(xué)前教育[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2016:81.

[5]中國駐法國使館教育處.法國學(xué)前教育簡況[J].基礎(chǔ)教育參考,2011,(19):28-29.

[6]武欣.法國學(xué)前三年納入義務(wù)教育:多此一舉還是另有他意?[J]. 基礎(chǔ)教育,2019,16(05):32-40.

[7]巨瑛梅,吳明海.法國基礎(chǔ)教育概覽[M].北京:中國城市出版社,1997:5.

[8]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Les régions académiques,académies et services départementaux de l'éducation nationale[EB/OL].(2021-01-01)[2022-12-04]. https://www.education.gouv.fr/les-regions-academiques-academies-et-services-departementaux-de-l-education-nationale-6557.

[9]République Fran?aise. Code de l'éducation[EB/OL].(2019-07-26)[2022-12-04]. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_ lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166564/?anchor=LEGIARTI000038901859#LEGIARTI000038901859.

[10]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. L'école maternelle[EB/OL].(2021-01-01)[2022-12-04]. https://www.education.gouv.fr/l-ecole-maternelle-11534.

[11]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. L'école élémentaire[EB/OL].(2021-01-01)[2022-12-04]. https://www.education.gouv.fr/l-ecole-elementaire-9668.

[12]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Le collège[EB/OL].(2022-09-01)[2022-12-04]. https://www.education.gouv.fr/le-college-4940.

[13]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. La voie professionnelle au lycée[EB/OL].(2022-09-01)[2022-12-15]. https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/la-voie-professionnelle-au-lycee-12101.

[14]Directrice de lévaluation,de la prospective et de la performance.Repères et références statistiques 2022[EB/OL].(2022-08-01)[2022-12-15]. https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939.

[15]雅基·西蒙,熱拉爾·勒薩熱.法國國民教育的組織與管理[M].安延,譯.北京:教育科學(xué)出版社,2007:384.

[16]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. La scolarisation des élèves en situation de handicap[EB/OL].(2023-03-01)[2022-03-30]. https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-1022.

[17]中國駐法國大使館教育處.法國教育通訊(第26期)[EB/OL].(2020-11-10)[2022-03-30]. http://france.lxgz.org.cn/france/zehzjl/fgjydt/20201110085625144095/index.html.

[18]李怡寧,田志磊.法國特殊教育及其財政支持機(jī)制探析[J].世界教育信息,2015,28(22):41-46.

[19]王曉輝.當(dāng)代法國教育[M].太原:山西教育出版社,2021:2-26.

[20]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Lelycée[EB/OL].(2022-08-01)[2022-03-30]. https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/le-lycee-41642.

[21]陳元.法國基礎(chǔ)教育[M].廣州:廣東教育出版社,2004:188-202.

[22]中國駐法國大使館教育處.法國教育通訊(第17期)[EB/OL].(2020-04-24)[2022-12-15].http://france.lxgz.org.cn/france/zehzjl/fgjydt/20200424092638142801/index.html.

[23]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Le Printempsde l'Orientation[EB/OL].(2022-11-01)[2022-03-30]. https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/le-printemps-de-l-orientation-327179.

[24]Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse. Se former par l'apprentissage[EB/OL].(2022-09-01)[2022-03-30]. https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216.

[25]劉京玉.重建教育公平:法國《重建共和國基礎(chǔ)教育規(guī)劃法》解讀[J].世界教育信息,2013,26(20):44-48.

[26]王曉寧,張夢琦.法國基礎(chǔ)教育[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2015:243-245.

[27]王曉輝.法國新世紀(jì)教育改革目標(biāo):為了全體學(xué)生成功[J].比較教育研究,2006(05):22-27.

[28]王曉輝.新世紀(jì)法國基礎(chǔ)教育改革舉措[J].中國教育學(xué)刊,2012(08):88-92.

Constructing the School System That Emphasizes the Connection of Each Education Stage:Research of French Basic Education School System

YUE He1 ? FENG Yonggang1 ? WANG Yongli2

(1.Faculty of Education,Shandong Normal University,Jinan 250014;

2.Research Division, Center for Education Management Information of the Ministry of Education, P.R. China, Beijing 100816)

Abstract: The academic system of basic education serves as both the national education systems rams-stone foundation and a crucial link in the macro-education reform and the actual delivery of educational activities. Since the 18th century, France has undergone several reforms by forming the basic education system with “for the success of all students” as the primary purpose. Based on the analysis of French education on the school system, this paper explores the history of the development of the French school system, including the history of the four school stages of preschool education, primary education, middle school education, and high school education, as well as the current school district system and school system structure, then summarizes the highlights of the French school system, e.g., the administration of education with competitive centralization and decentralization; inclusive special and ordinary education; integration of general education and vocational education channel with Two-Ways for employment and further education, so as to provide reference after analyzing the French experience from the basic education system reform.

Keywords: French; School system; Basic education; Inclusive Education; Integration of general education and vocational education

(責(zé)任編輯 姚力寧 ? 校對 郭向和)