桃樹不同粗度結果枝的生長結果習性初探

邵燕麗

(上海市浦東新區大團鎮經濟發展服務中心,上海 201311)

桃樹是我國重要的果樹之一[1],因其適應性強、結果早、易豐產、收益快以及果實美觀、營養豐富、汁多味甜等優點,深受廣大果農和消費者的喜愛[2]。生產實踐表明,桃樹雖然生長結果習性好,但是在冬季修剪時,若選留結果枝不恰當,會造成“大小年”現象,且會影響新梢抽生數量和抽生結果枝類型,進而對果實產量和結果枝更新產生不良影響。鑒于目前尚未見有關桃樹不同粗度結果枝生長結果習性的研究報道,筆者于2021年對上海市浦東新區桃樹不同粗度結果枝的生長結果習性進行了研究,以期為桃樹冬季修剪中選留結果枝提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗在浦東新區大團鎮農發桃園基地進行。供試桃樹品種為‘湖景蜜露’,樹齡為5 年,樹形為三主枝自然開心形,種植行株距為5 m×4 m,常規田間管理。

1.2 試驗設計

在冬季修剪時,選擇生長勢基本一致的桃樹,依據選留結果枝的粗度(結果枝基部5 cm 處直徑)設置4 個處理:(1)粗度為0.2~0.4(含)cm;(2)粗度為0.4~0.6(含)cm;(3)粗度為0.6~0.8(含)cm;(4)粗度為0.8~1.0(含)cm。每處理包含5株桃樹,共20 株桃樹,在每株桃樹中部選留6 根結果枝(長度均為30 cm),進行掛牌標記。

1.3 測定項目與方法

坐果數:在桃果套袋前,不進行桃果的疏除;在桃果套袋時,統計各處理結果枝上的坐果數,并計算平均值。在坐果數統計完畢后,每根結果枝選擇枝條中部下方的1 個桃果進行套袋處理。

抽梢數量:試驗期間不對桃樹的結果枝進行任何修剪,桃樹落葉后,統計各處理桃樹的結果枝抽梢數量,并計算平均值。

抽生結果枝類型統計:桃樹落葉后,用卷尺對各處理桃樹結果枝抽生的新梢進行長度測量。按照“長度在0~15(含)cm之間的為短果枝、長度在15~30 (含)cm 之間的為中果枝、長度大于30 cm 的為長果枝”的標準,統計各處理的抽生結果枝類型,并計算不同結果枝類型的數量占比。

2 結果與分析

2.1 不同粗度結果枝對坐果數的影響

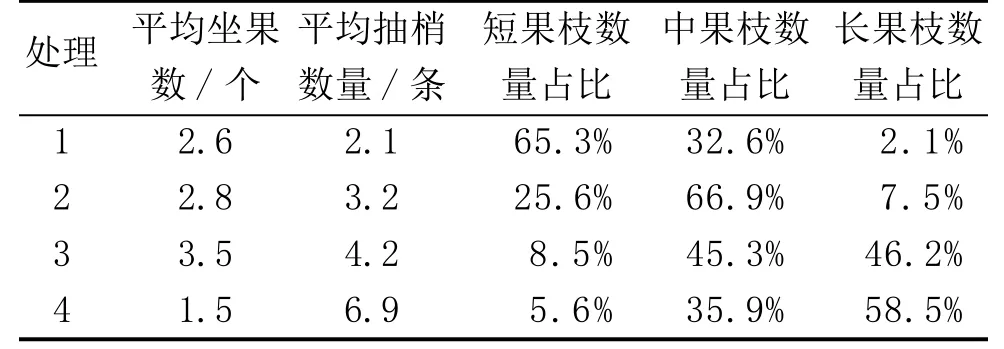

由表1可知,不同粗度結果枝處理的坐果數存在差異。其中,處理(4)的平均坐果數最少,為1.5個;處理(3)的平均坐果數最多,為3.5 個。以上結果表明,平均坐果數隨著結果枝粗度的增加呈先增后減的趨勢。經分析,這可能與上一年結果枝的發芽分化質量和當年新梢生長的旺盛程度有關。

表1 不同粗度結果枝的生長結果習性分析

2.2 不同粗度結果枝對新梢抽生數量的影響

由表1可知,結果枝粗度越大,平均抽梢數量越多。其中,處理(4)的平均抽梢數量最多,為6.9條;處理(1)的平均抽梢數量最少,為2.1 條。以上結果表明,結果枝粗度與新梢抽生數量呈正相關。

2.3 不同粗度結果枝對抽生結果枝類型的影響

由表1可知,結果枝粗度越小,越容易抽生短果枝,結果枝粗度越大,越容易抽生長果枝。其中,處理(1)的短果枝數量占比達65.3%,處理(4)的長果枝數量占比達58.5%。

3 結論與討論

試驗結果表明,桃樹在進行冬季修剪時選留結果枝粗度對坐果數、新梢抽生數量、抽生結果枝類型均有不同程度的影響。其中,結果枝粗度越大,越有利于桃樹的營養生長,這主要是因為桃樹在營養生長和生殖生長的平衡關系中,營養生長占據主導地位,從而不利于桃樹花芽分化質量的提高;結果枝粗度較小時,生殖生長占據主導地位,既會影響桃樹的葉果比例,也不利于桃樹坐果及結果枝的更新。通過對不同粗度結果枝的結果能力及抽生新梢數量進行綜合考慮,在冬季修剪時,對于處于盛果期的桃樹,可多選留粗度在0.4~0.8(含)cm之間的結果枝,結果枝長度宜控制在30 cm 左右;對于粗度在0.4 cm及以下的結果枝,可將結果枝長度短截至20 cm 以內,且進行疏果(留1 個果),以促進結果枝增粗,并提高中長果枝的數量占比。對于處于結果初期的桃樹,在冬季修剪時,可多選留粗度在0.8~1.0(含) cm的結果枝,以利于擴大樹體冠幅。