標準引領、數字賦能:職業學校生產勞動教育評價的創新與實踐

邵佳洪 王健

學校通過“標準引領,數字賦能”生產勞動教育評價的創新與實踐,搭建了由實踐操作、勞動素養、勞動項目構成的生產勞動教育評價三維模型,開發了“智慧勞育”數字平臺,開展了生產勞動教育的分層精準評價,打造了家校企協同評價的教育鏈,實現了評價的全閉環。

黨的二十大報告指出:“落實立德樹人根本任務,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。”在邁向實現全體人民共同富裕和現代化國家建設的新征程中,黨和國家迫切需要數以千萬計的高素質勞動者,職業教育理應擔負起培養高素質技能人才的歷史重任。由于職業教育與生產勞動教育有著天然聯系,通過實習實訓的生產勞動教育,學生學會了使用工具,掌握了技術規范,提升了技能水平,激發了創新能力,培育了工匠精神,培養了正確的勞動價值觀。為此,學校需要加強對生產勞動教育評價的改革,充分發揮評價的導向、激勵和診斷功能,提升生產勞動教育的育人水平。

一、職業學校生產勞動教育評價的時代價值

“教育評價是指按照一定的價值標準,對受教育者的發展變化及構成其變化的諸種因素所進行的價值判斷。”生產勞動教育評價的目的在于對學生勞動素養培養質量進行準確診斷,確保其符合黨和國家對勞動教育的要求,滿足經濟社會對高技能人才的需求,與職業學校高質量發展的追求相一致。

過去相當長一段時間,由于勞動教育的淡化和弱化,導致一些學生出現了不珍惜勞動成果、不想勞動、不會勞動的現象。2020年3月,中共中央、國務院發布的《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》指出,勞動教育是中國特色社會主義教育制度的重要內容,直接決定社會主義建設者和接班人的勞動精神面貌、勞動價值取向和勞動技能水平。《深化新時代教育評價改革總體方案》中也明確要求加強對勞動教育評價的改革,為勞動教育的實施指明了方向,提供了遵循。

人民對美好生活的向往需要經濟社會的高質量發展,而實現高質量發展的關鍵在于培養向社會提供優質產品和服務的數以千萬計的高素質技術技能型人才。職業學校是培養技能型人才的主陣地,通過學生的實習實訓開展生產勞動教育,加強生產勞動教育評價的改革,發揮評價的激勵功能,激發學生持續學習與投入的動力,讓學生在技能訓練和勞動實踐中磨煉艱苦奮斗、精益求精的意志品質,明白辛勤勞動、誠實勞動、創造性勞動的重要性,樹立起勞動光榮、技能寶貴、創造偉大的價值觀。

職業教育與普通教育是同等重要的教育類型。學生的實習實訓是職業學校基本的辦學制度,工學結合、校企一體育人是基本的辦學理念,讓學生在生產勞動教育中樹德、增智、強體、育美,實現勞動的綜合育人價值。職業學校通過制定評價標準、擴充評價主體、改進評價方法、豐富評價形式等方式,有效解決了生產勞動教育過程中存在的問題,也促進了教師不斷優化教學流程,引導教師對教學的準備、過程和效果進行反思,改正不足,提升教師的教研能力和專業水平,為學生成長成才和未來發展蓄能,推進職業學校高質量發展。

在生產勞動教育評價中,學校將生情、校情、企情相結合,將學生、教師、家長、企業師傅作為評價主體,讓學生的個性特點、家長對孩子的要求、企業的用人需求和職業綜合素養有機融合,實現了同學之間互幫互學、師生之間教學相長、親子之間互相溝通、師徒之間理實結合,進而實現“三全”育人。

二、職業學校生產勞動教育評價的現實之困

隨著職業學校生產勞動教育的推進,生產勞動教育評價的改革也取得了一定的進展。然而,由于生產勞動教育過程的復雜性,評價的難度也隨之增加,與預期目標存在較大的差距。現階段,職業學校生產勞動教育評價主要存在評價內容虛化泛化、評價方法傳統單一、評價主體家企缺位這三大問題。

(一)評價內容虛化泛化,針對性不強

適應職業學校學生的身心特點、具有較強操作性的評價標準是開展生產勞動教育評價的基石,也是提升生產勞動教育質量的基礎。因此,制定科學的評價標準能保證評價的效度和信度。目前,許多職業學校生產勞動教育評價的內容以顯性的知識和技能為主,而缺乏或虛化、泛化對隱性的勞動觀念、勞動習慣和勞動情感的評價,導致對學生勞動價值觀的培養缺失。同時,評價內容往往大一統、千人一面,然而學生的興趣愛好、文化基礎、動手能力、情感態度、行為習慣等具有較大的差異,導致評價的針對性不強。

(二)評價方法傳統單一,智能化不足

評價是促進學生發展的重要手段之一,但在當前以考分為主的指揮棒下,對學生的生產勞動教育評價還是以結果評價為主,雖強調過程評價,但由于過程的記錄、統計以手工為主,費時、費精力又不完整,數字化程度不高,系統性不夠,導致過程評價隨意性大,使勞動素養的評價與學生的個體發展之間出現了較大的偏差。因此,學校亟須充分利用數字化平臺,完善過程評價、探索增值評價、改進結果評價、健全綜合評價。

(三)評價主體家企缺位,協同性不夠

職業教育是一種跨界教育,政府、企業、家庭、學校都可以作為評價者,多元評價主體對評價對象開展針對性評價,從而使評價更加全面、真實。當前許多職業學校對生產勞動教育的評價是以學生自我評價和教師評價為主,與職業學校密切相關的企業、家庭卻被孤立在評價活動之外,成為評價的局外人和旁觀者。家長和企業相關人員的評價缺位,會造成生產勞動教育與社會脫節,跟不上經濟發展的形勢,不利于學生未來的就業與創業,降低了家長對子女的滿意度、企業對畢業生的認可度,不利于社會對學校教育質量的全面考量,喪失了家校企協同育人的價值功能。

三、職業學校生產勞動教育評價的實踐策略

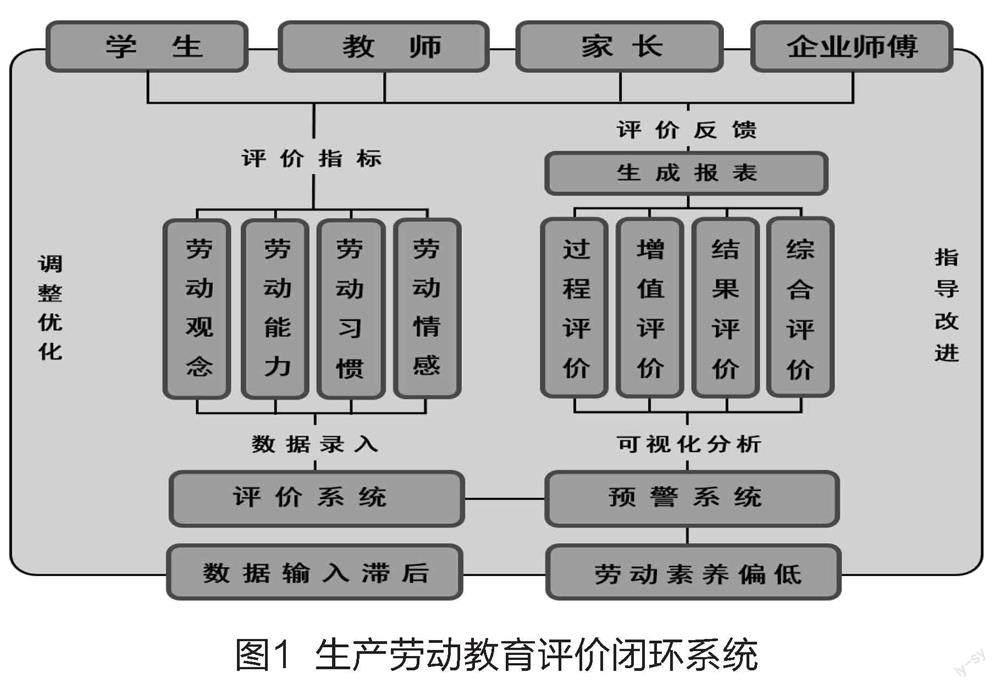

針對職業學校生產勞動教育評價中的現實問題,學校按照“評什么,怎么評,誰來評”的研究思路,從研制科學的評價標準、開展層次性數字評價、健全家校企協同評價等方面,構建了生產勞動教育評價閉環系統(見圖1),形成了培養學生想勞動、會勞動、愛勞動的有效形式和長效機制。

(一)研制科學的評價標準

1.創設三維模型

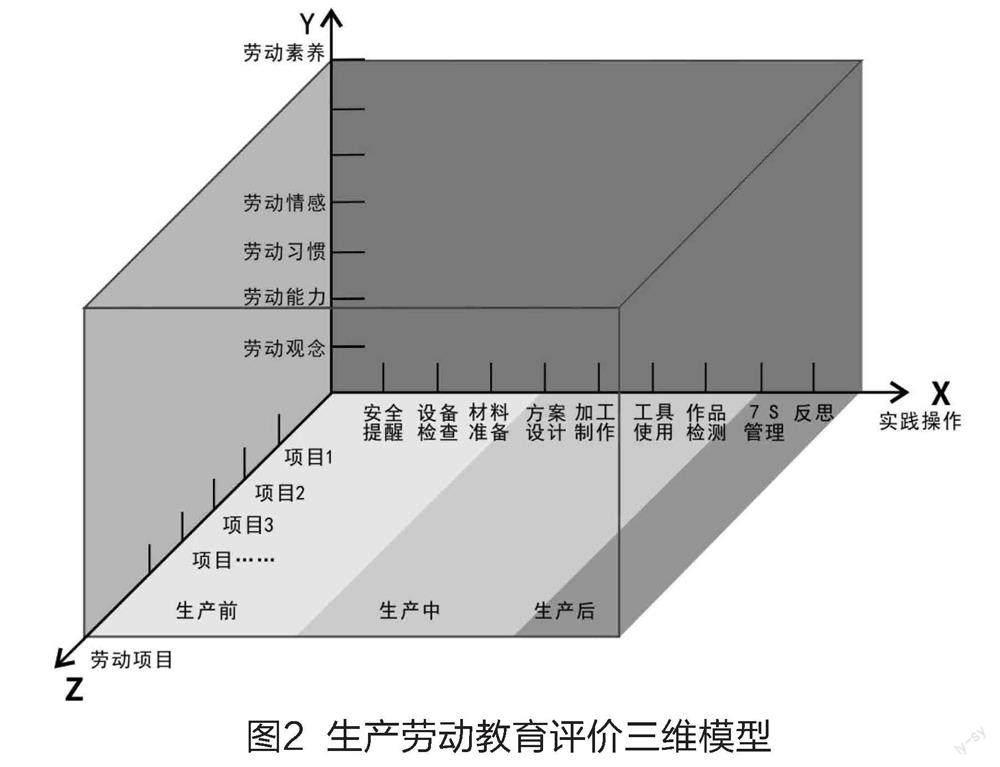

在生產勞動教育中,學校既要關注生產勞動內容、方法、技術等方面的評價,更要關注學生的勞動素養評價。學生的勞動素養主要包含勞動觀念、勞動能力、勞動習慣和勞動情感四個方面。依據問卷調查,利用層次分析法分析樣本,學校總結出實踐操作主要包含九個方面,即生產前的安全提醒、設備檢查、材料準備三個方面;生產中的方案設計、加工制作、工具使用、作品檢測四個方面;生產后的7S管理、反思提高兩個方面。學校以勞動項目的實踐操作評價勞動素養,建立由“實踐操作(X)”“勞動素養(Y)”“勞動項目(Z)”構成的生產勞動教育評價三維模型(見圖2)。

2.確定觀測指標

為了更好地衡量學生的生產勞動教育效果,學校需要確定勞動素養所包含的勞動觀念、勞動能力、勞動習慣、勞動情感對應的主要觀測指標。

勞動觀念指學生在生產勞動實踐中形成的勞動促進經濟社會進步和人的全面發展的看法與觀點。因此,學校在生產勞動教育評價中對勞動觀念設置了兩個觀測指標,分別是認識勞動價值和尊重勞動者。認識勞動價值重點觀測學生在生產勞動實踐中對自己成長的體驗、制作產品的感受、勞動創造財富的領悟。尊重勞動者重點觀測學生在生產勞動過程中對參與勞動的每一個人的尊重程度,對實訓機會的珍惜程度,對勞動資料和勞動成果的愛惜程度。

勞動能力指學生在生產勞動實踐中展現出的綜合表現,包括所具備的知識、掌握的技能和解決問題的水平。因此,學校在生產勞動教育評價中對勞動能力設置了三個觀測指標,分別是勞動知識、勞動技能和勞動創造。勞動知識重點觀測學生對勞動安全與法規知識、專業知識等方面的掌握情況。勞動技能重點觀測學生對技術規范的理解程度、加工工藝的編制能力、展現動手能力的水平等方面。勞動創造重點觀測學生運用新思路思考解決方案、創造新方法、實施新操作以及發現并解決問題的能力。

勞動習慣指學生在生產勞動實踐中形成的穩定而規范的勞動行為。良好的勞動習慣有助于培養學生積極主動參與勞動,認真完成勞動任務的品質。因此,學校在生產勞動教育評價中對勞動習慣設置了兩個觀測指標,分別是勞動紀律和勞動品質。勞動紀律重點觀測學生在實習實訓中能否自覺遵守校企雙方的規章制度,能否達到安全規范、技術標準和衛生要求的水準。勞動品質重點觀測學生能否在生產勞動過程中自覺主動、實事求是、面對困難不退縮,堅持不懈完成任務。

勞動情感指學生在生產勞動實踐中逐步形成、發展和秉持的內在勞動意愿與感受。因此,學校在生產勞動教育評價中對勞動情感設置了兩個觀測指標,分別是勞動意愿和勞動感受。勞動意愿重點觀測學生在生產勞動過程中對勞動主體、勞動對象、勞動成果的認同與親近程度。勞動感受重點觀測學生在生產勞動過程中能否體會付出勞動的不易,獲得勞動成果的喜悅,能否增強勞動的責任感、幸福感與自豪感,能否主動積極地投身勞動,為他人與社會提供服務。

3.設置評價內容

學校根據生產勞動教育評價三維模型,結合勞動觀念、勞動能力、勞動習慣和勞動情感四個域,分別設定認識勞動價值、尊重勞動者;勞動知識、勞動技能、勞動創造;勞動紀律、勞動品質;勞動意愿、勞動感受九個觀測指標。針對每個生產勞動教育項目,學校將根據實踐操作的生產前、生產中、生產后的九個關鍵環節,制定相應的評價內容。

生產前的評價旨在幫助學生牢固樹立安全第一的意識,培養其檢查與保養設備、生產備料的勞動能力,促使其養成生產前認真做好準備工作的勞動習慣,為順利進行生產勞動,獲得勞動成果打下扎實的基礎。

生產中的評價旨在促使學生充分認識到每個項目的方案設計、加工制作、工具使用與作品檢測都需要扎實的專業知識、熟練的技術技能;體會到只有勤學苦練、精益求精,解決生產勞動中遇到的各種問題與困難,才能生產出優質的產品;領悟到只有遵守勞動紀律、認真完成勞動任務、付出艱辛的勞動,才能創造物質財富與價值,才會尊重產業工人,進而對勞動人民產生濃厚的感情。

生產后的評價旨在幫助學生把先進的企業7S管理融入自己的學習生活,為將來就業做好充分準備。學生對整個生產勞動過程進行反思總結,肯定長處,改進不足,為下一個項目的開展提供有益的指導和幫助。

(二)開展層次性數字評價

1.建立分層評價路徑

針對學生全面發展與個體的差異性,學校實施分層教學。一是學生分層:新生入學時,學校基于學生的水平進行基線測評,根據學生意愿動態地分為初、中、高三級水平。二是項目分層:按照學生層級、職業標準和生產崗位要求,學校制訂了三級教學標準,設計對應初、中、高三級水平的勞動項目。三是評價分層:對不同層級的勞動項目,學校設定了相應的評價指標。

在項目實施中,學校依據勞動素養中的勞動觀念、勞動能力、勞動習慣和勞動情感四個維度的重點觀測指標,再將每個指標均分為A、B、C三層,分別賦分3分、2分、1分,針對學生的表現可以定性觀察,也可以定量賦分監測。

在實習實訓中,根據學生的接受能力、努力程度和意愿,初級可進階到中級,中級可進階到高級,讓學生習得與之能力相匹配的專業技能,提升勞動素養。

2.搭建動態監測平臺

數字時代的到來,為教育評價帶來了巨大的便利。為了充分利用信息技術,學校與超星集團合作開發了一套支持PC端與移動端的“智慧慈技”生產勞動評價管理系統,實現了生產勞動教育評價的數字化。

在實踐操作中,學校將學生的勞動表現輸入評價系統,建立生產勞動信息數據庫,自動生成學生生產勞動教育報表,記錄每個學生的勞動素養提升情況,動態監測生產勞動教育質量,自動預警,指導教師進行改進工作。預警則采用“時間節點+工作量節點”的模式,制約評價主體,確保評價質量。從學期初到學期結束,學校都可以從數據當中進行分析,及時而公正地對學生的勞動素養做出精準評價。

3.完善多元評價方式

根據每位學生在生產勞動過程中的具體表現,學校利用數字評價管理系統,形成生產勞動教育的評價報表,實現對學生的全面測評。

強化過程評價。在勞動項目的實施過程中,學校對學生從入學到畢業進行全時段跟蹤評價,形成了學生的勞動素養監測報表。通過同伴、教師、家長、企業人員的評價反饋,學校引導學生及時調整并改進,促進學生的健康成長。

探索增值評價。學校對學生的勞動數據進行綜合分析,從學生自身的勞動素養的起點看縱向變化,建立“勞動成長實踐對照表”,實現學生的勞動素養增值幅度數據化、有形化,讓學生時刻看到自己的進步與不足。

完善結果評價。學校完善對學生勞動結果的認定,不再只用考試分數呈現,更注重學生的技能成果和勞動素養,通過定期開展“技能之星”“7S之星”“紀律之星”“智慧之星”“安全之星”等評比,提高學生的積極性。

健全綜合評價。學校通過學生、家長、教師和企業師傅等協同評價,全面考量學生的勞動教育達成度,評定“勞動標兵”“校園工匠”“校園勞模”等綜合之星,激發學生的勞動動機。

(三)健全家校企協同評價

學校依托數字平臺,開展以學生為主體、教師為主導、家長參與、企業師傅強化相結合的家校企協同評價,使評價更加全面有效。

1.學生互評、教師點評

學生在生產前、中、后對照評價指標,對自己的勞動表現和完成的項目進行自我賦分,培養自我意識和自主學習能力。小組合作的同伴對自評情況進行復盤,討論交流,取長補短,實現共同進步。教師邊巡視邊進行過程性評價,肯定優點,指出不足。學生自評、同伴互評后,教師對每個小組在生產前、中、后的三個環節中存在的共性問題進行點評診斷,提高教育效果。

2.線上線下家長點評

家長主要參與學生生產勞動教育的結果評價。學校將學生作業上傳至展示區,家長依據評價標準對作業進行點評。學校適時開展生產勞動教育線上直播,讓家長有更多的機會參與生產勞動教育的過程評價。學校利用家長開放日、技能節等邀請家長來校觀摩公開課,讓家長充分了解子女的勞動表現,及時引導、鼓勵、督促子女。家長的積極評價能夠改善親子關系,使孩子更加努力學習,增強學習動機。

3.實習實訓師傅評議

學校定期邀請企業師傅來校觀摩實習實訓公開課,讓企業師傅以企業實際生產的要求對學生在生產前、中、后三個環節的表現進行實時診斷、評議,幫助學生改進不足,提高生產勞動教育的適應性。學生下企業頂崗實習時,企業師傅對學生在崗前、崗中、崗后的表現,以及在安全與規范、紀律與禮儀、產品合格率和工作效率、工位整理、設備維護、工作反思等方面的情況進行評議,為即將走上工作崗位的學生問診把脈。

學校通過“標準引領,數字賦能”生產勞動教育評價的創新與實踐,搭建了由實踐操作、勞動素養、勞動項目構成的生產勞動教育評價三維模型,開發了“智慧勞育”數字平臺,開展了生產勞動教育的分層精準評價,打造了家校企協同評價的教育鏈,實現了評價的全閉環。

【邵佳洪,慈溪技師學院(慈溪杭州灣中等職業學校)黨總支書記、院長,正高級講師;王健,慈溪技師學院(慈溪杭州灣中等職業學校)科研處主任,高級講師 】

實習編輯︱喬 羽