基于化學學科理解的高考試題評析及教學啟示

——以2023年1月浙江化學選考卷第15題為例

張金偉

(浙江省衢州第三中學)

2023年1月浙江選考化學卷一經發布,筆者便認真地做題并分析試題,被15題在情境創設和設問角度上的新穎所折服,感嘆于命題教師科學、系統、原創、連續的立意高度和抓住中學教學薄弱環節的敏捷性和精準性。再次讓筆者強烈地感覺到化學是一門“說理”的學科,教師要善于用事實和證據“講好化學故事”,挖掘和探析化學的本源,增進化學學科理解。本文在進一步研究試題的基礎上,提出對高三化學復習的粗淺看法,以期為教師們提供參考。

一、真題再現

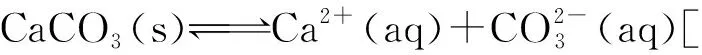

( )

C.向體系中通入CO2氣體,溶液中c(Ca2+)保持不變

D.通過加Na2SO4溶液可實現CaCO3向CaSO4的有效轉化

(一)內容闡釋

本題主要考查人教版(2019)選擇性必修1化學反應原理第三章:水溶液中的離子反應與平衡,探討的是水溶液中離子間的相互作用和相應的化學平衡,涵蓋了電離平衡、水解平衡、沉淀溶解平衡等過程。它是在化學平衡理論學習之后,具有承上啟下的功能。本章以離子反應為核心,引導學生從微觀視角認識水溶液中的物質及反應,幫助學生建立微粒觀、轉化觀、平衡觀等學科觀念。本題選取碳酸鈣這種學生比較熟悉的物質為載體,將熟悉的物質植入到陌生情境中,考查學生應變及創新能力。本題涉及電解質的強弱判斷,電離平衡常數的應用,水解平衡、沉淀溶解平衡等多種化學平衡的綜合,也是浙江采用人教版(2019)化學教材后的第一次選考,沉淀溶解平衡在浙江新教材新高考中首次涉及,非常應景,實現了新舊教材的有機銜接。

(二)試題解析

(三)試題評析

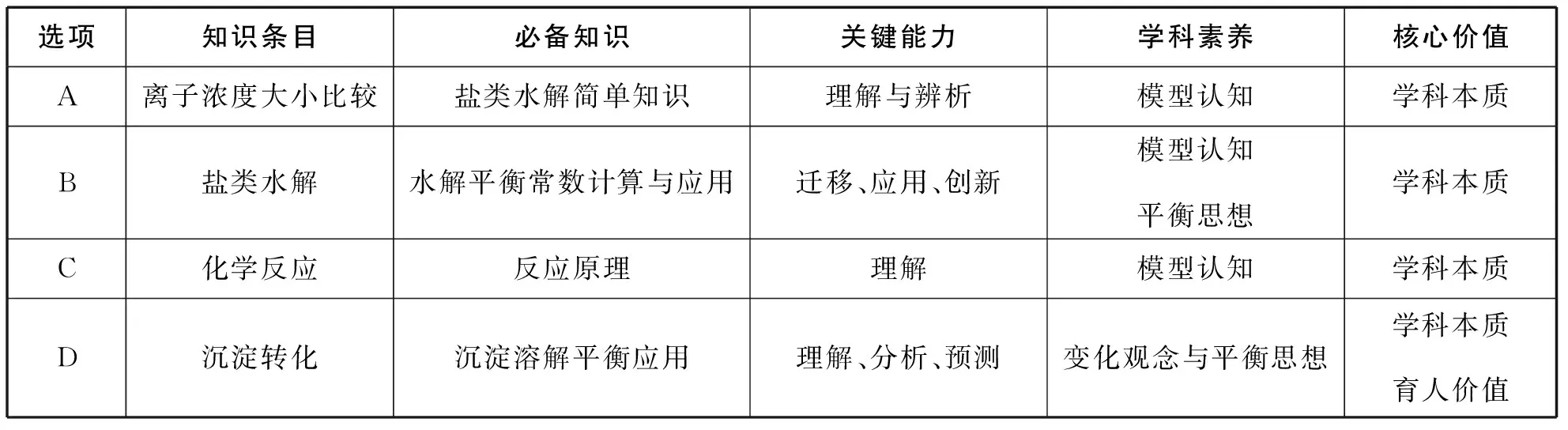

試題以教材中學生熟知的碳酸鈣的溶解平衡遷移到電離、水解平衡等多個真實存在的平衡,對該體系進行系統分析與考查,從微觀角度對平衡理論知識的理解與應用進一步深化,考查了學生的理解、遷移、應用、創新等關鍵能力,同時也兼顧了“變化觀念與平衡思想”的學科核心素養、“物質轉化是絕對的,但轉化卻又是有條件的”的辨證思想的考查與滲透,難度適中,有較好的區分度。試題堅持素養立意和育人導向,構建“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”的高考評價體系,表1就高考評價體系的“一核四層四翼”中的“四層”進行分析。

表1 2023年1月浙江選考化學第15題試題分析

(四)試題遷移

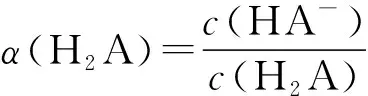

【例2】(2022年1月浙江卷,17題)已知25℃時二元酸H2A的Ka1=1.3×10-7,Ka2=7.1×10-15。下列說法正確的是

( )

A.在等濃度的Na2A、NaHA溶液中,水的電離程度前者小于后者

B.向0.1 mol·L-1的H2A溶液中通入HCl氣體(忽略溶液體積的變化)至pH=3,則H2A的電離度為0.013%

C.向H2A溶液中加入NaOH溶液至pH=11,則c(A2-)>c(HA-)

D.取pH=a的H2A溶液10 mL,加蒸餾水稀釋至100 mL,則該溶液pH=a+1

【答案】B

【評析】該題與2023年1月選考第15題有異曲同工之妙,考查學生提取和加工有效信息的能力,如何將題目中的問題轉化到已知的電離常數上去,正確地遷移和應用電離平衡常數,有“起點高、落點低”的“四兩撥千斤”的內涵和“看似說了,又沒說透”的玄妙,留待學生自己去解讀。

根據高考題的特點,筆者小試牛刀,改編了一道題,如下:

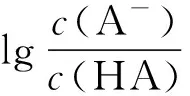

圖1

( )

A.A點時,pH=3.3

B.B點對應NaOH溶液的體積小于10 mL

C.C點時,HA的電離程度大于NaA水解程度

D.A點到C點過程中,不可能存在:c(A-)>c(Na+)=c(H+)>c(OH-)

【答案】D

命制這道題的初衷,就是想看看學生們如何根據相關信息,聯想到電離平衡常數,從而實現有效轉化。

二、教學啟示

《普通高中化學課程標準》(2017年版2020年修訂)指出:教師要開展基于學生化學學科核心素養發展的課堂教學,進一步增進化學學科理解。雖然教師們在化學學科理解上見仁見智,但在筆者看來,就是跳出機械教學、重結論輕過程的窠臼,尊重化學的“說理”屬性,注重從本源上、結構上認識化學,解決實際問題。

(一)提升學科理解

提升化學學科理解是教師開展“素養為本”教學的前提,因此筆者認為增進化學學科理解是教師自覺的行為,教師需要較完備的化學專業知識,較完善的化學學科思維,才能引領學生實現化學學科理解。在筆者看來,在化學學科知識的鋪墊下,教師首先要做的便是深入鉆研教材,領會編者的意圖,用自己的理解和創造讓教材變得更靈動、更有溫度、更貼近學生。

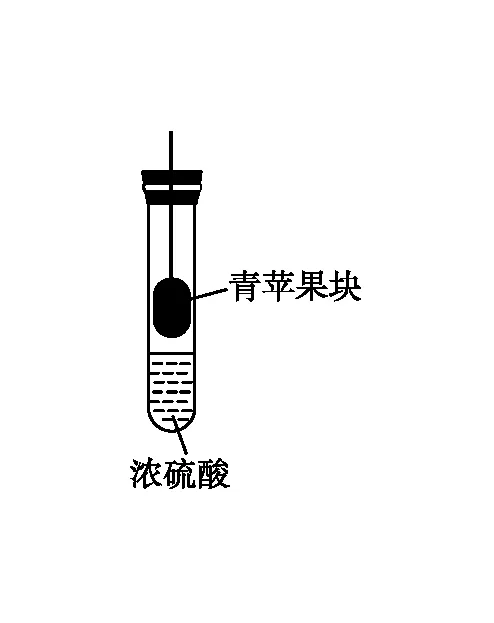

再如,有一道關于濃硫酸性質的經典的問題:在試管中加少許濃硫酸,然后將試管用橡皮塞塞住,并懸掛一小塊青蘋果(如圖2)。

圖2

(二)探析化學本源

化學學科常被戲稱為理科中的文科。在化學學習中存在較嚴重的重感覺輕理論、重結果輕過程的現象。化學學科知識龐雜,無序,既有一般性,又有較多特殊性,許多知識需要記憶,老師教起來吃力,學生學起來費勁,就給學生留下了化學只需要記住就好了的刻板印象,讓學生覺得化學越來越無趣、無理,甚至無用,久而久之,老師也懶得設問、懶得探究,取而代之的便是直接告知。長期灌輸式的教學、機械式的學習,讓學生越來越缺乏思考意識,這樣便無法形成有效思考。學生沒有半點體驗的樂趣,學習興趣也難以提上去,這或許也是造成化學學科選考人數下降的一個重要原因。化學是一個說理的學科,要讓學生深切地體會到化學的理科屬性,不要急于告知學生結論,而是讓學生體驗從表象到結論這段具有魅力的無限美景,在探尋化學本源的過程中產生進階思維。

某原子的質量=所有質子的質量+所有中子的質量+所有電子的質量

所以,某原子的相對原子質量約等于質子數與中子數之和。

某原子的相對原子質量的整數值即質量數等于質子數與中子數之和。

好的課堂應是“少教多學”,這樣體驗式的過程學習比結論灌輸式的教學效果好,追求化學本源的學習也會讓學生逐漸體驗到化學是理科中的理科,化學不是憑直覺、憑感性學習的學科,是需要經過邏輯思考,需要利用相關信息進行加工和重構的。誠如美國物理學家理查德·費曼所說:學習科學后,你觀察世界的方式會全然不同,你看到的世界會更美麗。

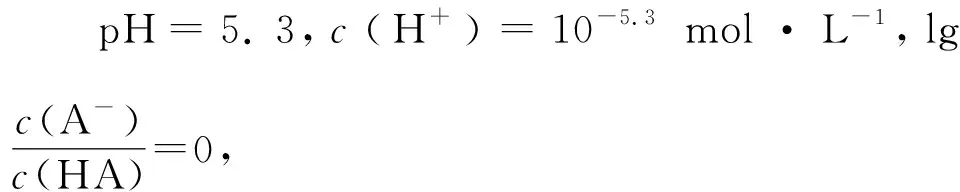

又如,在學習水解平衡移動(以醋酸鈉水解為例)時,出現了向CH3COONa溶液中通入少量HCl(g),CH3COONa水解平衡向哪個方向移動的問題。

若只是告知學生結論,學生不會很信服,同時會覺得化學“不講道理”,如何解決這個矛盾呢?筆者當時的處理方式是引導學生基于事實或證據推理得出結果。學生自發討論,合作探究找出兩種證據:

這樣學生在過程中提升能力,體會探究的樂趣。諸如此類的例子很多,向醋酸溶液中加水稀釋或向醋酸溶液中加入等體積等pH的鹽酸溶液,平衡移動問題均可以采用類似方法來解決。

(三)采用情境化復習

“無情境不高考”已然成為高考命題的主流,說明情境在命題中起到考查學生必備品格和關鍵能力的重要作用。2023年1月選考化學第15題選取碳酸鈣沉淀溶解的真實情境,由此引發其他幾個平衡的應用,考查學生在實際的問題情境中,運用化學知識與學科本質解決問題的能力。因此在平時的高三復習教學中,也要注重創設真實有效、多元情境引導學生有效復習。“滿堂灌” “滿堂練” “炒冷飯”式復習已經讓學生越來越疲勞,對化學的學習熱情越來越低。在筆者看來,單純地回顧、梳理、鞏固、總結,已難以引起學生學習的興趣,關鍵問題在于不聚焦。高三復習強調知識問題化、問題情境化、情境系列化,這樣的復習應才更有價值,才有利于學生思維的發展。

(四)實施大單元教學

高三復習要有宏觀視野和整體思維,這樣才能站得高、看得遠、想得深、悟得透。高考評價體系既是指揮棒又是催化劑,以往的零散的、碎片化的、臨時起意的快餐式教學已經被時代的浪潮拍打在岸邊,無法適應現在的教學。構建項目式、任務式、系統化、結構化的大單元復習教學模式勢在必行。就像學完了化學反應原理第三章后,可以整合各種各類化學平衡,橫行對比,縱向聯系,實施大單元教學,立足實際,構建知識體系,助力學生可持續理解,著眼學生未來發展。

(五)命制原創試題

命題是教師的一項基本技能,教師首先要多研究高考試題,挖掘試題背后的價值和意義,再做題,只有老師先跳入題海,才能避免學生掉進題海。做題的好處就是了解試題,明確復習方向,為教師自身命制試題打下基礎。試題素材可以從文獻、高考真題、課例、競賽、教材習題等方面提取,命題先從“形似”開始逐漸過渡到“神似”,打磨成符合學生實際、具有浙江卷特點的題目,并從高考評價體系下“一核四層四翼”的視角對命制的試題進行評價,甚至還可以根據學情引導學生開展“基于測量與評價”的項目化教學活動,命制形神兼備的高考模擬題。