漢語活用名轉動詞雙賓句加工中構式壓制的ERP研究*

張 華 王小潞 高晨陽 馮麗萍

1浙大寧波理工學院外國語學院 浙江 寧波 315000

2浙大城市學院外國語學院 浙江 杭州 310015

3中國社會科學院大學國際教育學院 北京 102488

4北京師范大學國際中文教育學院 北京 100875

1 引言

壓制(coercion)〔1〕與之相關的概念還有類型遷移(type shifting)(Partee和Rooth 1983)、調適(accommodation)(Goldberg 1995)、增義性組合(enriched composition)(Jackendoff 1997)、隱含的轉換(implicit conversion)(Talmy 1998)。在近30年來的語言學研究中受到關注(Lauwers和Willems 2011),引發眾多討論。其中常常涉及的一類構式壓制現象如“Sally baked her sister a cake(薩莉給她妹妹烤了一個蛋糕)”,從構式理論的角度看,其中施壓成分是結構,而被壓成分是動詞本身。Goldberg(1995:57)認為構式迫使動詞增加或減少參與者角色。(1)Goldberg(1995:43)用參與者角色(participant role)限定動詞的意義,用論元角色(argument role)限定構式的意義。如bake本有兩個參與者角色(SUBJ與OBJ),典型用法是用于及物構式;當bake用于雙賓構式時,句中的接受者角色和句子的“給予義”由構式提供,而動詞則用以詳細說明給予的方式,句子的意義是構式義和動詞意義的熔合(fusion)(見圖1)。

圖1 雙賓構式與bake語義熔合

構式壓制的實現是有條件的,并非所有論元角色都能與構式匹配。除了動詞和構式至少共有一個參與者角色外,動詞所表示的事件類型應該是構式所表事件類型的一個子類,如手段、結果、前提等。

Michaelis(2004)提出了構式的統領原則(the override principle):如果一個詞項在語義上跟它所出現的形態句法環境不相容,那么該詞項的意義就應當遵守其所嵌入運用的結構意義。施春宏(2015)認為“凡是構式與其組構成分之間或構式中不同組構成分之間在句法、語義等特征上存在某種沖突并最終得到有效解決而實現構式語用和諧的,都可以看作構式壓制。”

Yoon(2016)通過句子可接受判斷任務、語料庫以及句子加工實驗證明了壓制的層級性特征(gradable nature),認為壓制不能簡單地兩分為“產生壓制”和“未發生壓制”。與語義兼容性(semantic compatibility)一樣,壓制也是一種層級現象(a gradable phenomenon)。例如:

(1)John gave Sally a book(約翰給薩莉一本書).

(2)Mary found Ted the watch(瑪麗幫特德找到了那塊手表).

(3)John cut Jane a belt(約翰給珍妮剪了一條腰帶).

(4)Sam remained Laura the room(山姆給勞拉留了個房間).

例(1)-(4)中隨著動詞與構式語義不兼容性(incompatibility)的增加,構式對動詞的壓制也是不同的,因此壓制具有層級性。

本研究中的構式壓制特指構式對詞項的壓制。構式壓制的前提是詞項與所在構式之間存在沖突(Michaelis 2004),這種沖突包括句法的、語義的,甚至可以是語音的(Taylor 2002;施春宏 2015)。本研究中的沖突指詞項進入構式時的語義和句法沖突。在符合構式壓制實現的條件下,通過構式與詞項的互動,詞項的語義特征或論元結構發生改變(增加或減少論元),以適應構式的結構和語義。由于壓制本身具有層級性,經過構式壓制的句子雖然存在句法或語義上的沖突,但動詞義和其所在的構式義可以熔合,句子意義仍舊可以理解,被稱為可壓制句。

基于構式理論的實證研究,主要目標之一是證明構式義的存在,可以為構式理論提供心理現實性的解釋和支持,這類研究早期多采用行為實驗的研究方法(Bencini和Goldberg 2000;Kaschak和Glenberg 2000;Goldwater和Markman 2009)。為了表明存在獨立于動詞的結構義,Kaschak和Glenberg (2000)采用名轉動詞(denominal verb)構成的句子考察被試對句子的理解,以排除動詞在句子理解中的影響。如雙賓句LyncrutchedTom her apple so he wouldn’t starve(琳用拐杖將蘋果給了湯姆,這樣他就不會挨餓了),結果80.19%的被試認為雙賓句蘊涵“got”的句義。但英語中“crutch”本身也是動詞,屬于名詞和動詞的兼類詞,因此在證明構式義能夠獨立于動詞方面稍嫌不足。Goldwater和Markman(2009)采用名轉動詞句為實驗材料證明構式也可以為事件(event)提供框架,其中的名轉動詞僅為名詞而沒有動詞詞性,如The Russian potatoes werevodkaedeasily to spike the punch at the frat party.(在兄弟會派對上,俄羅斯的土豆被輕松地用伏特加調制成酒,并用來給果汁增添酒精,以增強飲料的醉酒效果。),因此該實驗可以排除句子理解中動詞的作用。這些研究都表明,在句子的理解過程中,構式義至少和動詞一樣,都起作用。之后也有研究采用神經電生理技術,為構式義的存在提供在線加工的證據。Ye等(2007)的ERP(事件相關電位)實驗表明構式義的違反會誘發不同于論元語義違反的N400成分,而Allen等(2012)的fMRI(功能核磁共振成像)實驗則證明了兩種不同構式的加工在腦區上存在差異,為構式義的大腦加工提供了神經生理基礎方面的證據。

有關壓制的實證研究多集中于某一具體壓制現象(如begin(開始)+實體名詞)(Traxler等 2002;Jackendoff等 2010;Pylkk?nen和McElree 2007;Kuperberg等 2010),且多以英語為研究材料。已有研究確立了壓制加工的獨立地位,排除了歧義(Kuperberg等2010)、動詞語義抽象性的影響(Traxler等 2002)。壓制句的加工會誘發出大于無壓制句,但小于語義違反句的N400效應(Pylkk?nen和McElree 2007;Kuperberg等 2010)。

目前關于漢語構式語法、構式壓制的研究主要集中在理論探討和構式壓制得以實現的某一構式的句法、語義特征的分析上(王寅 2011;胡靚和石毓智 2021;莫莉 2021),對雙賓構式、存現構式等都進行了細致的描寫和分析,但對構式以及構式壓制的心理現實性目前尚未有深入研究(Hoffmann和Trousdale 2013),且漢語無明顯的詞性標記,其加工方式與英語等形態變化豐富的語言有所不同。此外,為數不多的在線加工過程研究的結論也不一致,同樣是采用ERP技術考察漢語構式的加工,Zhan和Zhou(2007)認為構式義的違反誘發了與論元語義違反不同的N400,這表明句子的整合受到構式義的影響,為漢語構式義的存在提供了在線加工的證據;而于亮等(2017)以不同類型的雙賓句和主謂句為實驗材料,發現動詞后各條件間N400情況與句末各條件間LPC情況相同,表明對動詞的加工影響了整個句子的加工,從而支持動詞中心說。兩項研究都采用動詞句為實驗材料,研究結果更容易受到動詞本身參與者角色的影響,因此本研究將采用活用名轉動詞句對漢語構式以及構式壓制展開進一步的研究。

2 研究問題

本研究利用ERP技術的高時間分辨率,選取活用名轉動詞構成的漢語雙賓句為對象,考察漢語雙賓句加工過程中構式壓制的時間進程及其實現條件,以期為構式以及構式壓制理論提供神經生理實驗的證據。選擇漢語雙賓句(NS+V+NP1+NP2(2)NS為主語位置的名詞或名詞短語,V為動詞,NP1和NP2為賓語位置的名詞或名詞短語,NP1為指人的間接賓語,NP2為指物的直接賓語,兩個賓語之間沒有句法結構關系。這一結構在漢語中有不同的名稱,可以叫做雙賓語(朱德熙 1979)、雙名受(句型)(李臨定 1986:56)、雙及物(張伯江 1999;劉丹青 2001;徐盛桓 2007)、雙名(構式)(王寅 2011:18)。)是因為其結構形式明確且相關理論研究豐富。同時,按照構式理論,其構式義清晰,為“NP2所指的事物通過行為V在Ns和NP1之間傳遞”(石毓智 2007;林艷 2013),而且表“傳遞”的構式義具有不可預測性,不能僅從構成雙賓句的動詞或賓語必然得出(張伯江 1999)。本研究主要回答兩個問題:1)在句子加工中,漢語雙賓結構是否存在獨立于動詞的雙賓構式義,即是否具有心理現實性?2)如果存在,構式義參與句子整合的時間和條件是什么?

為了排除動詞因素在雙賓句加工中的干擾,研究選取名詞充當雙賓句中的動詞,所選名詞僅有名詞詞性,不是名詞和動詞的兼類詞。兼類詞指詞語本身具有名詞和動詞義項,如“貓”常用為名詞,但在《現代漢語詞典(第7版)》等工具書中,“貓”也有動詞義項,在某些方言中表示“躲藏”義,如“貓在家里”。(3)感謝審稿專家所提的建議,此為修改意見中的例句。有些名詞則本無動詞義項,在句子中臨時活用為動詞,如“微博全過程”(BCC語料庫)中“微博”作為名詞進入動賓句。但在漢語中,較少有名詞能活用為動詞進入雙賓句。原因之一可能是因為雙賓結構本身帶有鮮明的“傳遞義”,為活用名轉動詞的可接受性增加了限制。(4)相比于“電話我一個秘密”,“電話我”的可接受性更高。由于本研究的目的之一是考察構式義參與句子整合的條件,需要結構本身具有明確的意義來確定進入該結構的動詞義與構式義是否能夠兼容,因此我們選擇活用名轉動詞構成的雙賓句為對象,而非對名轉動詞有更大包容度的簡單動賓句。

3 ERP實驗

3.1 被試

20名漢語母語在校大學生(8男12女,平均年齡為24(SD=2.11)歲),被試裸眼或矯正視力正常,右利手,無閱讀障礙。被試參加實驗前閱讀并簽署《被試知情同意書》,實驗后接受一定的報酬。

3.2 實驗設計

采用單因素(句子類型)三水平(A無壓制句、B可壓制句、C不可壓制句)實驗設計。A類無壓制句是正確的給予類雙賓句,句子由三價給予義動詞構成,動詞義與雙賓構式義一致,代表了無需壓制的類型,稱為無壓制句。B類句和C類句都是非兼類活用名轉動詞(名詞充當動詞,記作NV)構成的雙賓句,B類NV與表“傳遞”的構式義可以形成互動,構式義可以對B類NV的名詞性句法特征進行壓制從而完成語義整合,代表了可壓制句的類型,稱為可壓制句。C類NV與傳遞義無關,稱為不可壓制句。因變量為三個關鍵詞“V/NV+了”、NP1和NP2后相關ERP成分的波幅值。控制變量為V/NV的詞頻和筆畫數,B、C兩類NV與NP1、NP2的語義關聯度。

3.3 實驗材料

實驗材料根據句子類型分為三類:A類句為三價給予義動詞構成的雙賓句;B、 C兩類句子均為臨時活用名轉動詞構成的雙賓句,如名詞“電話”“酒精”在句子中可臨時充當動詞:“小李電話了小王一個秘密”(B類可壓制句)和“小李酒精了小王一個秘密”(C類不可壓制句)。B類NV與雙賓構式的傳遞義可兼容,主要根據NV的功能可見性(affordance)(Kaschak和Glenberg 2000)進行選擇。本研究選取了18個可與雙賓構式“傳遞”義兼容的名詞構成 35個B類可壓制句。(5)其中17個名詞分別構成兩個NV相同、NP2不同的雙賓句,另有1個名詞構成1個雙賓句。另選取了18個功能可見性不可與“傳遞”義兼容的名詞和18個功能可見性與“傳遞”義無關的名詞構成C類不可壓制句。最后為每對NV匹配一個三價給予義動詞,構成35個A類句。每個A類句、B類句、C類句形成一組,實驗材料共有35組105個句子。每組雙賓句的NS(主語)、NP1和NP2都相同。所有以人名為Ns和NP1的句子,其NS都為“小李”,NP1為“小王”。實驗材料示例如表1。

表1 實驗材料示例

所有實驗句對V/NV的詞頻(統計方法參見 Cai和Brysbaert 2010)、筆畫數進行了控制(見表2)。單因素方差分析顯示,三類條件間V/NV的詞頻差異不顯著(F(2,102)=.45,p=.64>.05),筆畫數差異不顯著(F(2,102)=.06,p=.10>.05)。并采用7分量表(1-7分,語義關聯度越高分值越高)分別請20位大學生母語者對B、C 兩類句子中NV與NP1、NV與NP2之間的語義關聯度進行評定(見表2)。配對樣本t檢驗顯示B、C兩類材料間NV-NP1、NV-NP2的語義關聯度均無顯著差異(NV-NP1的語義關聯度:t(19)=-1.18,p=.26>.05;NV-NP2的語義關聯度:t(19)=-.25,p=.80>.05)。

表2 三類V/NV詞頻、筆畫數以及NV與NP1、NP2語義關聯度的均值(M)、標準差(SD)

為確保自編語料的可接受度,所有語料均請45位漢語母語大學生進行評定,評定采用分量表(1-5分,句法正確度和句子語義可理解度均由低至高)。其中A類句的句法和語義得分在4分及以上;B類句的句法得分在4分以下,語義得分在2.5分及以上;(6)B類句的句法和語義評定的平均得分跨度較大,原因在于B類句仍處在從名詞到動詞的轉化的過渡狀態。Clark(1979)認為,活用名轉動詞(innovations)和定型的名轉動詞(well-established verbs)分處于一個連續統的兩端。因此B類句我們只要求其語義可理解性在2.5分以上,句法正確性在4分以下。同時,母語者調查也顯示,同樣是名詞充當動詞謂語的句子,其語義可理解性與語法可接受度成正比。王冬梅(2001)也指出,人們使用名轉動詞和理解它們的認知基礎都是一致的。因此,我們將B類句的標準確定為語義可理解性的分值大于2.5,句法可接受度的分值則在4分以下。評定結果顯示,B類句的句法正確性均值為2.5分,評定結果的分值范圍在1.9-3.7之間。C類句的句法和語義得分在2分及以下。每組材料的三個條件之間句法正確性和語義可理解性得分為A>B>C。

為避免被試在看到V/NV后就形成雙賓句的加工策略,實驗選取18個凝固化名轉動詞(王冬梅 2001)和18個動詞構成正誤對半的72個單賓句作為填充材料,分為兩種類型:一種是定中短語做賓語的單賓句,如“小李畫了三幅國畫”;一種是動賓補結構作謂語,賓語為指人名詞,補語為數量短語,如“小李陪伴小王一整天”。所有填充材料以“小李”為主語,“小王”為賓語,被試只有加工到第三或第四個部分時才能判斷出句子是否為雙賓構式句,以避免自上而下預期對句子加工的影響。

為提高信噪比,35組共105個實驗句重復一遍,共得210個實驗句。填充材料則將凝固化名轉動詞構成的單賓句重復一遍,共108填充句,約占全部材料的34%。被試一共需要判斷318句。所有材料偽隨機排列平衡順序效應,同一動詞構成的實驗句不會連續出現,同一類型條件的句子不會連續出現三次及以上。完成整個實驗需要30-40分鐘,分成4個試塊(block),試塊之間有短暫休息。

3.4 實驗程序

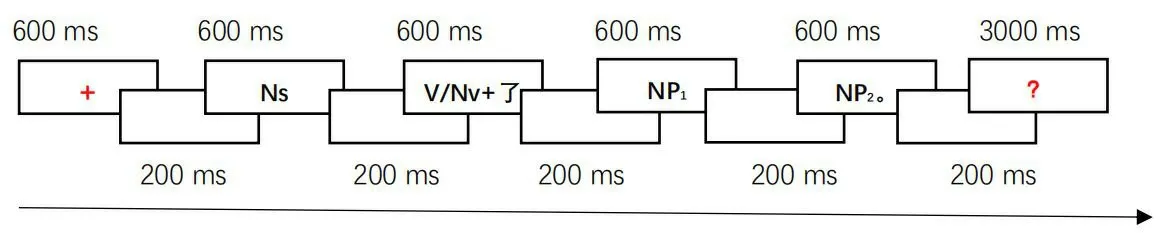

實驗采用句子總體可接受性判斷任務。實驗過程中,被試距電腦屏幕約一米左右。每個句子分為四部分呈現,依次為:NS、V/NV+了、NP1、NP2。 具體流程為:黑色屏幕中心出現紅色“+”號注視點600 ms,之后是200 ms空屏,然后句子的四個部分分別以白色34號宋體呈現600 ms,每部分均后接200 ms空屏。每個句子呈現完畢之后,會在屏幕中央獨屏呈現一個紅色問號“?”,提示被試開始進行判斷。如果問號呈現3000 ms后被試沒有反應,則開始呈現下一試次的材料。實驗流程如圖2所示:

圖2 ERP 實驗流程圖

3.5 實驗數據采集與分析

使用ERP技術采集被試的腦電信號,采用10-20系統設置的64導電極帽(Neuroscan Inc.)。在線記錄時,原有參考電極貼在左側乳突,垂直眼電(vertical electro-oculogram,VEOG)的記錄電極貼在左眼上下眼眶,水平眼電(herizontal electro-oculogram,HEOG)在兩眼外側記錄。信號采樣頻率為1000Hz,記錄電極的阻抗在5KΩ以下,高通濾波0.05Hz,低通濾波100Hz。ERP數據采集的同時記錄被試句子可接受性判斷的行為反應。實驗后,使用EEGLAB對腦電數據進行離線數據預處理。首先刪除無用電極:M1、CB1、CB2、VEOG、HEOG。低通30Hz濾波后,以關鍵詞前200 ms到之后800 ms分段,并以-200 ms為基線校準。用ICA(獨立成分分析)去除眨眼、眼漂和頭動等偽跡,手動刪除壞段。離線參考為連接乳突參考(linked mastoids reference)。

預處理后保留了所有數據用于分析。B類句屬于句法有沖突但句子語義可理解的句子,本身處于正誤之間的過渡狀態。由于B類句的可接受度不同,為了進一步證明不同接受程度的B類句具有共同的加工方式,我們根據B類句的正確率(即可接受程度)將被試分為高接受度組(平均正確率為65%)和低接受度組(平均正確率為37%)進行對比,結果發現高接受度組和低接受度組之間在三個關鍵詞后300-500 ms和600-800 ms時窗的腦電數據差異不顯著,(7)為了更好地體現兩組被試之間可接受程度的差異,我們首先刪除了B類句正確率在50-57%的4名被試,然后將剩余的16名被試分為高接受組(8人,平均正確率為65%)和低接受組(8人,平均正確率為37%),選取Pz為代表電極對比腦電數據。對“V/NV+了”后300-500 ms、600-800 ms,NP1后300-500 ms;NP2后300-500 ms、600-800 ms,分別做2(高接受度組、低接受度組)×3(A、B、C類句)兩因素重復測量方差分析。各時窗內的重復測量方差分析結果顯示,在“V/NV +了”、NP1、NP2后300-500 ms以及NP2后600-800 ms時窗內,正確率主效應差異均不顯著(ps>.43),正確率與句子類型之間交互作用不顯著(ps>.06)。只有在動詞后600-800ms窗口內,高接受度組的波幅顯著大于低接受度組(二者均值分別為0.12和1.66,F(1,14))=5.46,p=.035)句子類型主效應顯著(F(2,28)=4.61,p=.025),表明三種句子類型之間差異顯著。而正確率與句子類型交互作用不顯著(F(2,28)=0.48,p=.60),表明高、低組三個句子類型之間的差異是一致的。因此可以認為B類句正確率的高低不影響三類句子之間的加工結果差異,所以在之后的數據分析中,將保留B類句的所有數據。印證了王冬梅(2001)的論斷:無論新異名轉動詞的可接受度如何,人們使用和理解它們的認知基礎是相同的。

為了考察整個句子的加工,選擇三個關鍵詞:V/NV+了,NP1和NP2。時間窗口和ERP成分的選擇主要基于:全局能量譜(Global Field Power,GFP)、(8)GFP是一個單一的、獨立于參考電極的響應強度度量,是給定時間內所有電極的標準偏差(Murray等 2008)。計算 GFP 的時間序列能夠識別神經元同步信號最強時的地形圖分布(Michel等 1993)。總平均波形圖、前人句子加工和構式壓制加工研究中的相關ERP成分。

對于每一個時間窗口,進行兩因素重復測量方差分析(句子類型、電極位置)。位置分析分四個興趣區(ROI):左前(F1、F3、F5、FC1、FC3、FC5、C1、C3、C5),左后(CP1、CP3、CP5、P1、P3、P5、PO3、PO5),右前(F2、F4、F6、FC2、FC4、FC6、C2、C4、C6),右后(CP2、CP4、CP6、P2、P4、P6、PO4、PO6)。所有方差分析的p值均采用Greenhouse-Geisser矯正(Geisser和Greenhouse 1959)。

4 數據分析結果

4.1 被試

20名被試A、C兩類句子正確率均在80%上,所以保留所有被試的數據。首先刪除反應時小于150 ms的數據,再去除平均值正負2.5個標準差之外的數據,得到三類條件下的反應時和正確率(見表3)。

表3 行為數據正確率和反應時均值(M)與標準差(SD)

單因素方差分析結果顯示:B類句的判斷最困難,B類句的反應時顯著長于A、C兩類句子(ps<.004)。而A類句、C類句的判斷相對容易,其中C類句的否反應判斷最容易,表現為正確率最高(ps<.01)。B類可壓制句的加工時間最長與以往構式壓制研究中構式壓制會帶來加工困難的研究結果一致。Traxler等(2002)通過眼動實驗發現,壓制句的第一次回視時間(first-pass regressions)和總時間(total time)顯著長于無壓制條件;Kuperberg等(2010)采用ERP技術考察壓制句,結果發現相比于無壓制句,構式壓制句誘發了明顯的N400成分,這些結果都表明構式壓制引發了明顯的加工困難。

4.2 ERP數據結果

我們得到的實驗數據結果如下圖3所示:

圖3 三個位置后不同句子類型的 GFP(9)本研究用波峰值到波谷值(Hamburger和Van der Burg 1991)或波峰值到波峰值的四分之三為限確定 ERP 成分的(峰)潛伏期(Chen 2018;國佳 2022)。與總平均波形圖

三個關鍵詞后GFP和總平均波形圖對照分析結果如下:

“V/NV+了”后三類句子的GFP(圖3)顯示,兩個時窗(309-457 ms、745-800 ms)存在波幅上的明顯變化。結合“V/NV+了”后總平均波形圖(圖3),在309-457 ms位置可以觀察到一個明顯的負波,且條件間出現分離,與前人研究中N400 一致,因此我們將第一個分析的時窗確定為 309-457 ms。與GFP波形圖的第二個時窗對應,“V/NV+了”后總平均波形圖中745-800 ms時窗內也存在條件間分離的正波,與前人研究中P600類似(Kim和Osterhout 2005; Ye和Zhou 2008),因此將“V/NV+了”后第二時窗確定為745-800 ms。

NP1后三類句子的GFP(圖3)顯示,387-473 ms存在明顯的波幅變化,結合NP1后總平均波形圖(圖3),在387-473 ms可觀察到一個明顯的負波,且條件間分離,與前人研究中的N400一致,因此我們將NP1后N400分析時窗確定為387-473 ms。

NP2后三類句子的GFP(圖3)顯示,兩個時窗存在波幅上的明顯變化:397-709 ms和718-782 ms。結合NP2后總平均波形圖(圖3),在397-709 ms處可觀察到一個明顯的持續性負波,且條件間分離,其波峰值在692 ms處,與以往研究中的N400不同,(10)感謝審稿專家的修改建議。在審稿專家建議的基礎上,結合GFP分析,NP2后397-709 ms可以看作持續性負波。因此我們將NP2后第一個分析的時間窗口確定為397-709 ms。NP2后總平均波形圖中718-782 ms時窗內也存在條件間分離的晚期負波。從總平均波形圖中看晚期負波(718-782 ms)與持續性負波(397-709 ms)之間沒有明顯波幅變化,因此我們將NP2后718-782 ms時窗的晚期負波看作持續性負波的延續并進行了單獨分析。

表4 三個位置后各時間窗口方差分析結果

“V/NV+了”后N400(309-457 ms)兩因素(句子類型、ROI)重復測量方差分析結果發現,句子類型主效應顯著(F(2,38)=6.11,p=.01),Bonferroni成對比較結果顯示,C類“NV+了”的N400最大,顯著區別于A類“V+了”(p=.01),B類“NV+了”與A、C兩類的差異均不顯著(ps>.14)。ROI主效應顯著(F(3,57)=6.74,p=.01),Bonferroni成對比較結果顯示,左前區的N400最小,顯著區別于右前和右后(ps<.04),左后、右前、右后區之間,兩兩差異均不顯著(ps>.09)。ROI與句子類型交互作用顯著(F(6,114)=3.76,p=.01),簡單效應分析結果顯示:左后區,A類“V+了”誘發的N400顯著小于B、C兩類“NV+了”(ps<.04),B、C兩類“NV+了”之間差異不顯著(p=.78);右后區,C類“NV+了”的N400顯著大于A類“V+了”(p=.01),B類“NV+了”的N400與A、C兩類差異均不顯著(ps>.33)。“V/NV+了”后N400(309-457 ms)的地形圖和代表電極總波形圖見下頁圖4。

圖4 三個位置后代表電極平均波形圖和各時窗地形圖

“V/NV+了”后P600(745-800 ms)兩因素(句子類型、ROI)重復測量方差分析結果發現,句子類型主效應顯著(F(2,38)=5.03,p=.01),Bonferroni成對比較結果顯示,C類“NV+了”誘發了最大的P600,顯著區別于A類 “V+了”(p=.02),B類“NV+了”與A類“V+了”和C類“NV+了”后P600的差異均不顯著(ps>.26)。

ROI主效應顯著(F(3,57)=11.99,p=.00),Bonferroni成對比較結果顯示,大腦前部誘發了較大的P600,其中左前區誘發了最大的P600,顯著區別于左后、右前、右后三區(ps<.02),右前區顯著大于右后區(p=.05),左后區與右前、右后差異均不顯著(ps>.11)。ROI與句子類型交互作用不顯著(F(6,114)=.79,p=.53)。“V/NV+了”后P600(745-800 ms)地形圖和代表電極總波形圖見圖4。

NP1后N400(387-473 ms)兩因素(句子類型、ROI)重復測量方差分析結果發現,句子類型主效應(F(2,38)=6.91,p=.00),Bonferroni成對比較結果顯示,C類NP1的N400最大,顯著區別于A類NP1(p=.01),B類NP1與A、C兩類的差異均不顯著(ps>.14)。ROI主效應(F(3,57)=4.96,p=.01)顯著,Bonferroni成對比較結果顯示,大腦前部誘發較大的N400,左前區邊緣顯著于左后區(p=.06),左前與右前、右后的差異均不顯著(ps=1),左后、右前、右后三區兩兩差異不顯著(ps>.09)。ROI與句子類型交互作用顯著(F(6,114)=2.76,p=.04),簡單效應分析結果顯示:左后區,A類NP1誘發的N400顯著小于B、C兩類NP1(ps<.00),B、C兩類NP1之間差異不顯著(p=1);右后區,A類NP1誘發的N400顯著小于C類NP1(p=.01),邊緣顯著小于B類NP1(p=.08),B、C兩類NP1差異不顯著(p=.411)。NP1后N400(387-473 ms)地形圖代表電極總波形圖見圖4。

NP2后持續性負波(397-709 ms)兩因素(句子類型、ROI)重復測量方差分析結果發現,句子類型主效應顯著(F(2,38)=28.43,p=.00),Bonferroni成對比較結果顯示,C類NP2誘發了最大的持續性負波,A類NP2的最小,三類NP2之間,兩兩差異顯著(ps<.01)。ROI主效應顯著(F(3,57)=13.73,p=.00),Bonferroni成對比較結果顯示,大腦前部誘發了較大的持續性負波,左前區和右前區分別顯著大于左后區和右后區(ps<.02),左前區和右前區之間、左后區和右后區之間差異均不顯著(ps=1)。ROI與句子類型交互作用不顯著(F(6,114)=1.48,p=.22)。NP2后持續性負波(397-709 ms)的地形圖和代表電極總波形圖見圖4。

NP2后晚期負波(718-782 ms)兩因素(句子類型、ROI)重復測量方差分析結果發現,句子類型主效應顯著(F(2,38)=15.07,p=.00),Bonferroni成對比較結果顯示,C類NP2誘發了最大的晚期負波,顯著區別于A、B兩類NP2(ps<.01),A、B兩類NP2之間差異不顯著(p=.15)。ROI主效應顯著(F(3,57)=6.81,p=.00),Bonferroni成對比較結果顯示,大腦左前側誘發了最大的晚期負波,顯著區別于左后和右后區(ps<.05),左后區與右前區和右后區差異均不顯著(ps>.20),右后區邊緣顯著區別于右前區(p=.08)。ROI與句子類型交互作用不顯著(F(6,114)=1.98,p=.12)。

本研究B、C兩類句子是名詞臨時活用充當動詞,存在句法和語義沖突,因此“V/NV+了”、NP1后誘發了與詞匯語義違反相關的N400,“V/NV+了”還誘發了與句法加工有關的P600(Osterhout和Holcomb 1992)。NP2后則誘發了明顯的位于大腦前部的持續負波(SAN, Sustained Anterior Negativity)(397-709 ms),這可能是因為NP2位于句子末尾,句子邊界詞語加工會誘發持續性負波,當句尾詞整合難度加大時負波的波幅也將增大(Willems等 2008;趙鳴2012)。NP2后還誘發了差異顯著的晚期負波(LN,Late Negativity)。現將上述數據分析結果總結如下,以展示多個關鍵詞后的ERP成分:(11)表中“>”表示顯著大于,“≈”表示差異不顯著,“≥”表示邊緣顯著大于,“A”表示A類無壓制句,“B”表示B類可壓制句,“C”表示C類不可壓制句。

表5 各關鍵詞后ERP成分數據分析結果

5 討論

5.1 漢語雙賓構式義具有心理現實性

從整個句子的加工過程看,C 類不可壓制NV與構式義違反帶來的最大的加工困難貫穿了句子加工的始終;NP2后,B類可壓制NV與構式義違反帶來的加工困難顯著小于C類句,這些都為漢語雙賓句加工中構式義的提取提供了證據。

“V/NV+了”后誘發了差異顯著的N400(309-457 ms),C類句顯著大于A類句,而B、C兩類句子之間差異不顯著。我們認為這是由于B、C兩類名詞充當句子動詞時,因語義不合適而誘發的N400效應(劉燕妮和舒華 2003;關于N400綜述,參看Kutas和Federmeier 2011)。本研究控制了A、B、C類句子中V/NV的詞頻和筆畫數。已有研究表明,雖然漢語中名詞和動詞沒有詞形變化,但漢語中仍存在名動分離機制,并且兩者在語義上的差別是造成名動分離的根本原因(Liu等 2007)。由于B類和C類句中NV后帶有明顯的動詞標記“了”,因此大腦左后區C類和B類“NV+了”后誘發了較大的N400,顯著區別于A類 “V+了”,而B、C之間的差異不顯著。

“V/NV+了”后還誘發了差異顯著的P600(745-800 ms),其中C類“NV+了”的P600最大,顯著區別于A類句,而B類“NV+了”的P600與C類“NV+了”和A類“V+了”的差異均不顯著。我們認為“V/NV+了”后不同的P600成分與句法加工有關(劉燕妮和舒華 2003;楊玉芳 2015:196-197),是由詞類信息違反而引起的。

NP1后的387-473 ms時窗內,B、C兩類句子誘發了顯著大于A類句的N400,而B、C兩類句子之間N400差異不顯著。當加工到NP1時,需要將NP1與之前已加工的成分進行整合,A類無壓制句作為三價動詞構成的雙賓句,其NP1能夠順利地與已加工成分進行整合;而B、C兩類句子作為名轉動詞句,其謂語中心由“NV+了”充當,因此B、C兩類句子的NP1無法順利地與已加工成分進行整合,從而在387-473 ms時窗誘發了較大的N400,顯著區別于A類句,而B、C兩類句子之間并無差異。

NP2后的397-709 ms時窗內,誘發了位于大腦前部的SAN,三類句子之間兩兩差異顯著,C類句最大,A類句最小。以往研究中構式義違反(Ye和Zhou 2007)或壓制(Kuperberg等2010)的加工多誘發N400效應,而本研究中則誘發了差異顯著的SAN,這可能與NP2處于句末位置有關。較多ERP實驗發現句末詞語加工會引起負波成分,句尾詞整合難度加大,負波波幅也將增加(Willems等 2008;趙鳴2012)。以往研究表明,SAN常常與額外的工作記憶負擔有關(Gibson 1998; Ye和Zhou 2008; 趙鳴 2012)。非字面意義的理解,如比喻(Coulson和Petten 2002)和歇后語(馬艷蕾 2010)的理解加工都會誘發SAN。相較于字面義的理解,比喻義的理解需要在關系較遠的語義域之間建立關聯,而誘發較大的SAN(Coulson和Petten 2002)。在歇后語的理解加工中,與喻義型歇后語(狗咬耗子——多管閑事)不同,諧音型歇后語(和尚打傘——無法無天)因為增加了一個與諧音詞聯系的過程而誘發了更大的SAN(馬艷蕾 2010)。本研究中NP2后,V+NP1+NP2的雙賓結構建立起來,并激活了雙賓構式的“傳遞”義。與比喻義類似,漢語雙賓構式的“傳遞義”作為一種浮現于構成成分組合之上的整體的意義(Goldberg 1995;張伯江 1999),屬于高層次語義關系(朱德熙 1999:100)。“構式”義激活后,相比于A類V和B類NV,C類NV與“傳遞”義的聯系最遠(C類NV的功能可見性與“傳遞”無關,C類NV不是“傳遞”事件的一個子類,或手段,或結果,或前提手段),構式義無法與C類NV互動,因此C類句誘發了最大的SAN。 而B類NV的功能可見性與“傳遞”義有關,構式義通過與B類NV互動,賦予B類NV表“傳遞”的意義,使B類NV從工具轉指動作(王冬梅 2001),如“電話”轉指為“用打電話的方式傳遞”,部分壓制B類NV的句法語義沖突,因此B類句誘發的SAN顯著小于C類句。A類V本身就是典型的三價動詞,是“傳遞”事件的典型代表,語義關聯最近,可以直接與構式義熔合,因此A類句的SAN最小。

NP2后718-782 ms時窗的晚期負波,C類句LN波幅顯著大于B類句和A類句,A、B兩類句子之間差異不顯著。從總平均波形圖(圖3)看,LN可以看作SAN的持續,可能代表了包括構式義在內的各種意義建立聯系后,完成信息整合的最后階段。涂燊等(2010)發現被試在加工不能產生新字的漢字時,無法根據規則產生新字,只能在記憶中不斷進行搜索,因此700-1,000 ms產生了較大的晚期負波,與信息的整合有關。本研究中C類NV與構式義之間無法互動,句子意義無法整合,因此C類句誘發了最大的LN;而B類NV經構式壓制能夠完成句子意義的整合,因此B類句的LN與A類句無顯著差異。

C類句語義的不可理解,B類句語義的成功整合,均在于其兩類NV是否與雙賓構式的“傳遞”義有關。B、C兩類NV都是名詞,在一定條件下都可以臨時充當動詞,如 B 類 Nv“小李電話了小王一個秘密”,C 類 Nv“我又酒精了一遍快遞”(語料來自前期調查)。本研究中,B類NV和C類NV與NP1、NP2的語義關聯度也無顯著差異,因此是構式義在句子的理解中起到了重要的作用。但這一結果與于亮等(2017)的ERP實驗結果有所不同。于亮等(2017)的實驗中選取的是不同類型的雙賓句(給予義、索取義、二價動詞句)以及主謂句作為實驗材料,發現動詞后N400的情況與句末LPC的情況相同,動詞一出現,與之相關的各種詞匯信息就隨之激活,并對其后的加工產生影響,因此動詞因素在句子加工中發揮主導作用。而本研究中“V/NV+了”后N400/P600各條件之間差異模式與NP2后SAN和LN各條件之間差異模式不同:NP2后構式義被激活并參與句子理解,使得原本在動詞和NP1位置上N400/P600無顯著差異的B、C兩類句子之間出現了差異顯著的SAN和LN。兩項研究結果的不同很可能在于實驗材料的選擇不同上,于亮等(2017)的研究中采用的是動詞句,本研究為了排除動詞的影響因素,選取的是活用名轉動詞構成的雙賓句,因此能更好地排除動詞的因素,從而發現構式義在句子加工中的作用。這也許說明,構式義和詞項信息之間是動態互動的,當詞項信息較強(如于亮等(2017)的研究中采用動詞)時,構式義的作用較弱;而詞項信息較弱(如本研究中采用臨時活用動詞)時,更需要構式義較強的參與才能通過構式壓制實現句子語義理解。

5.2 漢語雙賓構式義參與句子整合的時間和條件

漢語雙賓構式義不僅存在,而且獨立于動詞。Goldwater和Markman(2009)以活用名轉動詞構成的中動結構句(the middle construction)和被動構式句為實驗材料,通過句子語義可接受性判斷任務證明了構式義的存在,實驗中的名轉動詞是臨時充當動詞的名詞,因此分離了句子理解中動詞的作用。本研究中B、C兩類句子中都是臨時活用的名轉動詞構成的雙賓句,目的是排除動詞的因素,檢驗漢語雙賓構式義是否能夠獨立于動詞而存在。臨時活用名轉動詞構成的B類雙賓構式壓制句的成功理解表明,漢語雙賓構式存在表“傳遞”的構式義,并且雙賓構式的意義可以不依賴于動詞。

漢語雙賓構式義參與句子整合,對B類NV句法語義沖突的部分成功壓制大約在NP2后397-709 ms時段。以往壓制的相關研究中,多以begin(開始)+實體名詞為研究對象,施壓成分為begin,被壓制成分為緊隨其后的實體名詞。采用MEG(腦磁)技術,Pylkk?nen和McElree(2007)發現,在大腦前中線位置被壓制的名詞在350-450 ms之間誘發了更大的波幅,同樣,Kuperberg等(2010)發現被壓制的名詞在300-500 ms之間誘發了N400效應。本研究中施壓對象為雙賓構式義,需要雙賓結構建構之后才能提取構式義,且被壓制成分為已加工暫存于工作記憶中的NV,因此構式義參與整合的時間稍有延遲,大約在400 ms左右。加之NP2位于句末位置,因此誘發了持續時間較長的SAN而非N400效應。

漢語雙賓句加工中,詞類信息的違反不能阻礙構式壓制的實現,如果進入結構的詞項的語義特征與構式的關鍵特征相匹配,構式義能夠賦予詞項新的特征,構式壓制就能實現。B類句的成功理解表明NV詞類信息的違反不會完全阻礙構式壓制的實現,B類句依然能夠實現句子的語義整合。Bornkessel和Schlesewsky(2006,2008)eADM(the extended Argument Dependency Model,擴展的論元依賴模型)模型與Friederici(2002)三階段神經認知模型中的第一階段都認為句法加工具有優先性,詞類信息的違反將阻礙語義的加工,誘發ELAN效應。本研究中B、C兩類句子的動詞都是NV充當,如“電話了”、“酒精了”,但“NV+了”后并未誘發ELAN效應,而是誘發了N400效應,這表明漢語句子中詞類信息的違反并未阻礙語義的加工。漢語不同于形態標記豐富的印歐語,漢語詞類沒有明顯的詞形標記,詞類信息的違反不一定會誘發ELAN效應(Yu和Zhang 2008;陳路遙 2018)。B類句語義的成功整合表明無論NV的詞類信息是否合適,是否帶有參與者角色(名詞本身不帶有參與者角色),如果NV的語義信息與構式的關鍵特征(如雙賓構式的傳遞義)相匹配,構式就能夠對NV的句法和語義沖突進行調節,實現構式壓制,完成語義整合。

6 結論

本研究采用ERP技術,以無壓制動詞雙賓句、可壓制名轉動詞(NV與“傳遞”義相關)雙賓句、不可壓制名轉動詞(NV與“傳遞”義無關)雙賓句為實驗材料,選取“V/NV+了”、NP1、NP2三個關鍵詞,考察了漢語雙賓句加工中雙賓構式義與動詞的互動過程。結果發現“V/NV+了”、NP1后兩類名轉動詞雙賓句之間的N400/P600無顯著差異,且兩類名轉動詞的N400顯著區別于無壓制動詞句。但NP2后397-709 ms時窗,可壓制名轉動詞雙賓句所誘發的SAN顯著小于不可壓制名轉動詞雙賓句,表明在此時間窗口,雙賓構式義開始參與句子語義整合,并對可壓制NV的句法語義沖突進行部分壓制。在NP2后718-782 ms時窗,可壓制名轉動詞雙賓句的LN與無壓制句相同,顯著小于不可壓制句,可壓制名轉動詞雙賓句和無壓制句一樣能夠完成語義整合而不可壓制句則無法完成語義整合。ERP實驗結果為漢語中存在獨立于動詞的雙賓構式義提供了證據。雙賓構式義在NP2后397-709 ms時窗內參與句子語義整合。詞項詞類信息的違反不能阻礙構式壓制的實現,構式壓制是構式義和詞項之間形成沖突并通過互動解決沖突的過程,如果進入結構的詞項的語義特征與構式的關鍵特征相匹配,構式義和詞項之間可形成互動,構式壓制就能成功。不同于以往詞項對詞項壓制的實證研究,本研究主要探討了論元結構構式加工中構式義對詞項進行壓制的機制,為構式和構式壓制的相關理論研究提供了新的證據。