論佛教在北宋沿邊溪峒地區國家化進程中的作用及其影響

莫宇翔, 張振興

(1.湖南師范大學,湖南 長沙 410000; 2.貴州醫科大學,貴州 貴陽 550700)

佛教在北宋社會生活中占據極高地位。北宋開國之初即對佛教采取扶持政策,其后歷代帝王多沿襲該政策,社會彌漫“崇佛”之風。“崇佛”政策之下,北宋佛教有了長足的發展,尤以閩中、兩浙為盛。吳潛《奏論計畝官會一貫有九害》載:“寺觀所在不同,湖南不如江西,江西不如兩浙,兩浙不如閩中。”[1]湖南雖就僧寺數量而言不如兩浙、閩中地區,但潭衡地區佛教發展亦為可觀。筆者翻閱史料發現,在湖南禪宗臨濟宗獨盛的背景之下,佛教在北宋對沿邊溪峒地區的開拓及治理過程中扮演著重要角色。北宋時期沅、資二水流域生息著大量溪峒族群,相較宋廷治下的潭、朗諸州之地而言是為邊地,因此被稱為沿邊溪峒。該地區主要囊括資水流域的梅山地區以及沅水流域的南、北兩江地區,即為本文所探討的地域范圍。回顧以往研究,連瑞枝在《僧侶·士人·土官:明朝統治下的西南人群與歷史》中關注王朝在邊疆民族地區通過佛教構建官方意識形態以維護統治;張偉然在《湖南歷史文化地理研究》中對湖南佛教的分布變遷進行了初步梳理,但其時間限度僅在唐代以前,對兩宋以后湖南佛教鮮有涉及①;還有研究將宋代溪峒文化治理措施歸結于“開庠序,明禮樂”以及“遠俗勿問”和尊本土之法②,沒有探析佛教在宋代對溪峒治理中所發揮的積極作用,即使有所關注,也主要依據方志記載,對宋代溪峒地區佛寺情況進行概覽,缺乏具體的考辨[2]。基于此,本文擬探析佛教在北宋沿邊溪峒地區國家化進程中所發揮的作用及其影響。

一、佛教在北宋開梅山過程中的作用

溪峒族群多信仰“巫鬼”之說,官方多目為“淫祀”。《溪蠻叢笑》中“仡佬裙”“羊棲”“走鬼”諸條皆有載③。佛教亦在溪峒族群此種信仰傳統之中得以發展傳播。對佛教在沿邊溪峒地區國家化進程中的作用及其影響的考察,學界研究多集中在梅山地區,已論述頗深④。

學界以往研究論及在溪峒開拓治理過程中發揮作用的佛教僧侶,多歸于溈山穎詮禪師以及興化紹銑、寶理二禪師。史載:“五代寖衰,梅山且為瑤僚所據,寺化戎莽。宋崇寧間,章惇平梅,置安化縣,而瑤阻聲教。溈山穎詮禪師,偕興化紹銑、寶理二禪師,用佛法化導,皆稽顙奉約束。”[3]據史料記載,穎詮為黃龍南禪師法嗣,歸入南岳下十二世,屬臨濟宗⑤;紹銑為北禪賢禪師法嗣,歸入青原下十世下,屬云門宗[4];寶理未見相關記載。除卻僧侶之外,宋廷借用佛教開拓梅山地區過程中實際還有佛教另一類人士“居士”的參與。史載:“(蘇軾)過太平州,見郭祥正,言:‘嘗從章惇辟,入梅山溪洞中,說諭其首領’。”[5]郭祥正,字功父,亦作功甫、公甫,太平州當涂人。熙寧五年(1072),任武岡縣令,并權邵州防御判官任,時章惇籌劃開拓溪峒,正入章惇幕中參謀⑥。由于以往研究多強調章惇、蔡燁及上述佛教僧侶在開拓梅山進程中所產生的影響,因此郭祥正在該過程中所發揮的作用鮮有涉及,但郭祥正本人對其功績多有夸耀。其《將歸行》記:“男兒四十無所成,可憐鬢發霜華生。長書朝奏夕命相,此事故非言不行。低徊卻入邵陵幕,梅嶺招降建城郭。論功第一遭眾讒,斷木浮沉委滿壑。”[6]郭祥正將開辟梅山首功歸于自身,在《昨游寄徐子美學正》中亦言“到官未三月,開疆預參謀。招降五萬戶,結田使鋤耰。論功輒第一,謗語達冕旒。得邑敢自訴,斷木當沉溝”[7]。郭祥正如此標榜自己,并非只是自傲使然,也有其現實緣由在內。郭祥正除卻朝廷官員的身份之外,受當時世風以及個人際遇的影響,其與佛教人士頗多交游,在佛教之中亦頗有地位。郭祥正與當時潭衡地區僧侶交游密切,這有《同劉繼鄴秀才游岳麓登法華臺呈如水長老》《道林寺送別崔提刑》《游云蓋寺》《游鹿苑寺》諸文可證。不僅如此,其載于《五燈會元》居士之列,為白云端禪師法嗣,歸入南岳下十三世,屬臨濟宗[8]。由于其與潭衡僧侶關系頗密,尤其與在章惇開梅山過程中出力頗深的溈山密印寺同屬一宗,概于史籍記載之外尚有交游,其歸開拓梅山首功于自身,或可理解。對于佛教在溪峒國家化進程中的作用及其影響,郭祥正有清晰認識。其《武溪深呈廣帥蔣修撰》載:“如今天子治文明,柔遠懷來不用兵。武溪無淫亦無毒,清與滄浪堪濯纓。臨瀧更憶昌黎氏,始末緣何不相類。能言佛骨本無靈,可惜咨嗟問瀧吏。”[9]此篇郭祥正用韓愈《瀧吏》之典對韓愈諫迎佛骨之舉暗帶貶義,以對比突出神宗“熙寧開邊”借由佛教懷柔遠人不用刀兵之利。郭祥正如此強調佛教在宋廷開梅山過程中所發揮的重要作用,自是宋廷借由佛教懷柔遠人有其具體實踐措施。這不僅在開拓梅山過程中,也在其后對梅山溪峒的安撫上有所體現。史載:“惇辟寧鄉令毛漸往蒞之,度巖險控扼處,建寺者五,意以為猺人畏罪福報應,因俗以教,使之瞻仰而默化。”[10]關于此時梅山地區佛教流傳的情況,《五燈會元》中僅有“安化聞一禪師”一例。安化聞一禪師,其駐錫地即在毛漸所建五寺之一——啟寧寺。聞一禪師為隆慶閑禪師法嗣,歸入南岳下十三世下,屬臨濟宗[11]。

佛教在宋廷開拓梅山過程中發揮了舉足輕重的作用,為褒揚相關參與者,宋廷對有功的佛教寺廟大加獎勵褒揚。首先是經濟上的優待,史載“惇凱旋。曰:‘信知佛法靈驗。’賜遺甚厚,特奏免本寺諸科差徭”[12]。其次為名譽上的褒揚,《大溈山古密印寺志》載:“宋時宗風熾盛,代起燈幢。神宗皇帝特降御書,建閣藏之,曰御書閣”。[13]所謂“御書”,為皇帝對一些具有卓越功績的臣子或有濃重歷史的佛寺所賜自身筆墨,以示親近褒揚。郭祥正對此亦有所闡發,“皇帝乃留神翰墨,龍蹤天畫,充盈內府,或賜近臣之家,或頒名山洞府之寺觀”[14]。密印寺所藏神宗御書,或是為表彰密印寺在開拓梅山過程中的功績所賜,以表帝王贊揚。御書在溪峒開拓過程中亦多有運用,并非密印寺單一特例。史載:“廣南西路經略司言:‘已自融口通開石門溪洞路,欲與新路側創僧寺,化諭蠻人。乞給度僧牒五道及降御書,歲度僧一人。’從之。”[15]

宋廷開梅山過程中運用佛教教化手段,不僅穩定了對于梅山地區的治理管轄,還給當地區域文化帶來了深遠的影響。梅山開拓后,當地社會風氣發生轉變,多信佛教。佛教與梅山當地民間信仰合流,如今尚存留大量佛教木雕神像,代表性的有釋迦牟尼、羅漢、觀音[16],反映了當地佛教信仰的發達。梅山當地方志雖以其信仰特點“信鬼巫,尚淫祀”為載,未及相關佛教信仰,但其節序記載有“四月八日為佛誕”,反映了其民間信仰佛教之風尚⑦。即梅山周邊的新寧,因“地接溪峒,山蠻崷崪”的地理位置⑧,受此影響而浸染信佛之風。史載:“士民信佛者眾,少食牛犬,輸糧恐后,不敢欠逋。雖王風遠播,寧邑漸化,大都習尚然也。”[17]基于安化與寧鄉溈山的地緣關系,安化佛教活動實際與寧鄉溈山密印寺關聯密切,《大溈山古密印寺志》中可見安化縣寄莊僧戶溈福田諸多記載,且安化人士多參與密印寺務。史載:“(蓮花庵)去寺右三十里官步橋下。宋時屬溈山僧凈室,久廢。明崇禎年,安化令見行僧化宇于孔道旁,禮誦端勤,捐資拓建其地,置香火田石余,以田賦托之邑紳陶公,至今陶氏代輸之,歷來瞻給本庵常住,不相侵涉。”[18]

不僅如此,《大溈山古密印寺志》的撰修人士除邑人寧鄉人士之外,安化人士也占據了相當大的比重。筆者認為,《大溈山古密印寺志》中,安化與溈山密印寺關系如此密切的記載,實際也是北宋溈山密印寺僧侶在開拓梅山事務中出力頗多、功勛卓著所造成的佛教宗派傳承歷史記憶的體現。

二、溪峒向氏對佛教信仰記憶的塑造

北宋沿邊溪峒地區除梅山地區之外,還有南、北兩江地區。學界既往研究聚焦于梅山地區之時,尚對南江地區有所涉及,如“察訪大師僧愿成”以及“吳天常請建佛寺”。上文所述佛教運用諸事實際都是在王朝中央對邊地經略的框架之內,而溪峒族群位處邊地也多借由佛教表達自身對中央王朝的政治文化認同,其中尤以溪峒向氏為著。值得注意的是,北宋初期宋廷對于僧侶在溪峒地區的弘法采取禁止措施,史載“(淳化二年)是年,詔荊湖諸州不得擅遣衙吏及禁僧道、舉人、攝官等輒入溪峒”[19]。在禁止僧侶擅入溪峒傳法的措施實行背景下,宋廷將佛教傳播的主動權收歸國家所有,使得相關溪峒地區人民求佛需要通過官方途徑進行,因此溪峒向佛中自然帶有政治色彩。《宋史》中關于溪峒向佛的記載僅有向氏數則:

(景德元年)富州刺史向通漢遣使潭州營佛事,以報朝廷存恤之惠。[20]

(天禧四年)知古州向光普遣使鼎州營僧齋,以祝圣壽。[21]

天圣二年,知古州向光普自言,嘗創佛寺,請名報國,歲度僧一人,許之。[22]

向氏為溪峒族群大姓之一,史籍中多以營佛向化形象出現,其中緣由值得細究。此種面貌的呈現與向氏的政治策略是否有必然聯系?據史料記載,溪峒族群大姓共有彭氏、舒氏、田氏、向氏、蘇氏、楊氏諸族,各有其地,世代承襲,是為宋廷羈縻州⑨。向氏諸州地望,前人已有考證,大致在南江地區,即今懷化境內[23]。有關向氏淵源,《續資治通鑒長編》載:“通漢本青州人,唐僖宗時隔在溪洞,因母疾不茹葷,迄今三十年,語言與中華無異云。”[24]

素食傳統是中國漢傳佛教的特色[25],雖不能以此來界定向通漢佛教信徒的身份,但其“不茹葷”的飲食特色與其積極營佛的行為應是有關系的。《續資治通鑒長編》相關材料中,有三個關鍵信息點值得注意:“通漢本青州人”“因母疾不茹葷”“語言與中華無異。”首先,因向通漢請宋廷對其母進行敕封,史籍對其母信息有所記載,“(大中祥符三年)十月,以前富州刺史向通漢為起復云麾將軍,向通漢亡母晉安郡太君黃氏贈江陵郡太君”[26]。向通漢母親為黃氏,上述“晉安郡太君”“江陵郡太君”為宋廷對其表彰封號,其真實籍貫不明。上引材料所載向通漢因其母疾而素食齋戒,在這樣的情況之下,向通漢轉向佛教,追求精神上的皈依,以希冀其母的康復,亦有此種可能性。

溪峒族群由于為邊地族群,其語言往往與中華不通。其“言語侏離”,以至溪峒與省地交流之時,往往需有“客語”的存在作為溝通渠道⑩。語言是兩個族群交流交往的重要基礎。溪峒向氏與中原政權進行交流,概將其本族群名稱音譯為漢語。后世《苗防備覽》對此有所記載,“土人言語呢喃難辨……其方語稱‘天’曰‘墨’;‘地’曰‘理土’……”[27]。向通漢由于其“語言與中華無異”的技能,而充當了西南族群與中央政權交往交流的中介。史載“:是月四月辛未,西南蕃王龍漢璿貽書五溪都統向通漢,約入貢。”[28]

向通漢“本青州人”,唐末五代避亂于溪峒而歸入溪峒之列。唐末五代以來青州人士南遷,在該地區史籍記載中并非向通漢單例,另有柳拱辰一例。《方輿勝覽》載:“其先青州人,五季避地荊楚,為武陵之青陵人。”[29]唐末五代以來的戰亂,推動了我國歷史上第二次人口南遷。在這樣的時代背景下,向通漢將其祖源地域認同為青州,或是對自身出處的準確把握,抑或是對中原地區的“攀附”心理所致。譚其驤在對湖南人進行血統研究時,即將溪峒之向氏追溯至東漢武陵山區少數民族首領相單程,認為“向”即“相”。并且,就在向通漢之前,淳化元年富州向萬通尚以“取五藏及首以祀魔鬼”的遠俗聞于朝?。《續資治通鑒長編》關于向通漢來源材料記載于真宗天禧二年,離僖宗末年相差已有130 年之久。向通漢卒于真宗天禧三年二月?,若記載為真,其壽至少131 歲。筆者認為向通漢認同自己為青州人,概出于溪峒族群的“攀附”心理,而其對佛教的潛心供奉,其母疾病為史籍的常規表述,更多的因素是其與宋廷拉近關系的政治考慮。另外,還有唐代青州地區佛教發達的現實因素[30]。出于此種考慮,向氏才會建構此種對中原文化的認同,在史籍中亦會以親宋形象出現。

筆者在對漢文文獻相關記載進行了相應梳理后,回顧其他民族的傳說史料,亦有所發現。土家族盛行“土王崇拜”,其中有一類為三姓土王神崇拜。三姓土王為彭公爵主、田老漢、向老官人。向老官人的神話傳說為:

相傳向老官人是北宋年間湖南保靖水壩人,家貧,以打獵為生。因率眾抗繳皇糧,被官府圍剿。情急之下,他躲進水壩洞,巧遇龍王,習得鉆山入海、呼風喚雨、撒豆成兵的本領。適逢亂世,遼兵壓境,向老官人奮勇征遼,大獲全勝。功高震主,受到皇帝猜忌,后被設計毒殺。[31]

李翹宏認為以向老官人為代表的狠人故事都是在講述土王與客王或皇帝的關系,反映歷史上土司與中原政權在文化上與政治上的不平等;傳說故事借著英雄人物的悲劇,講述著族群命運的悲哀。[32]但是,向老官人相較彭公爵主與田老漢故事,突出了向老官人以術報國的表現,更深層次地體現了溪峒向氏與中央政權之間的親密關系。筆者認為這實際上是北宋時期溪峒向氏與宋廷之間交往交流交融的體現,超越了彭氏與宋廷的“博弈”關系[33]。

依據史料記載,向氏不僅屢次要求將其納入王朝行政賦稅體系之中,這區別于宋時民眾依靠佛教信仰以躲避賦稅之舉?,向氏也頻繁請求宋廷冊封“真命”以加強其在溪峒內部的政治正當性。面對宋廷對溪峒地區撫綏羈縻的政策,遲遲未能如愿的向氏甚至在朝貢之時屢次乞留京師,并“日奉朝請”。向氏的諸番行動,使得宋廷尤其是真宗對其頗有好感。在寇仲提議需駁回向通漢所求“真命”時,真宗特別要求許可其請求,并對向通漢的行為進行定性,“徼外蠻夷,能慕風化,宜且從所請,向去制置可也”[34]。不同于與溪州彭氏之間相對緊張,遇有異動輒有所警備的關系,宋廷會默許向氏一些越界之舉,并為其行為尋求正當解釋,緩解溪峒沿邊緊張氛圍。史載:“(景德二年)四月,帝謂宰臣曰:‘富州刺史向通漢于辰州溆浦縣、潭州益陽縣廣市土田,或言謀劫內地,此為次舍之備’。”[35]

總之,宗教與政治都是形塑身份的重要條件[36]。溪峒向氏積極營佛形象的展現,是其與宋廷交往策略的組成部分。不同于其他溪峒諸姓,向氏對宋廷運行體制頗為熟稔,懂得通過政治、經濟、文化等手段維系與宋廷的親密關系。史載“,上批‘:江南諸向首出歸明,最為忠順,可依所乞’”[37]。在這一過程中,向氏在溪峒地區引入佛教,可以視作后世湘西地區佛教傳播的先聲?。

三、向氏羈縻州佛寺分布概述

關于歷史佛教地理研究,學者多選取僧人籍貫、寺院分布、僧人活動等要素進行佛教地理分布分析[38]。本文選取僧侶傳佛的主要場所——寺院這一要素進行統計分析。

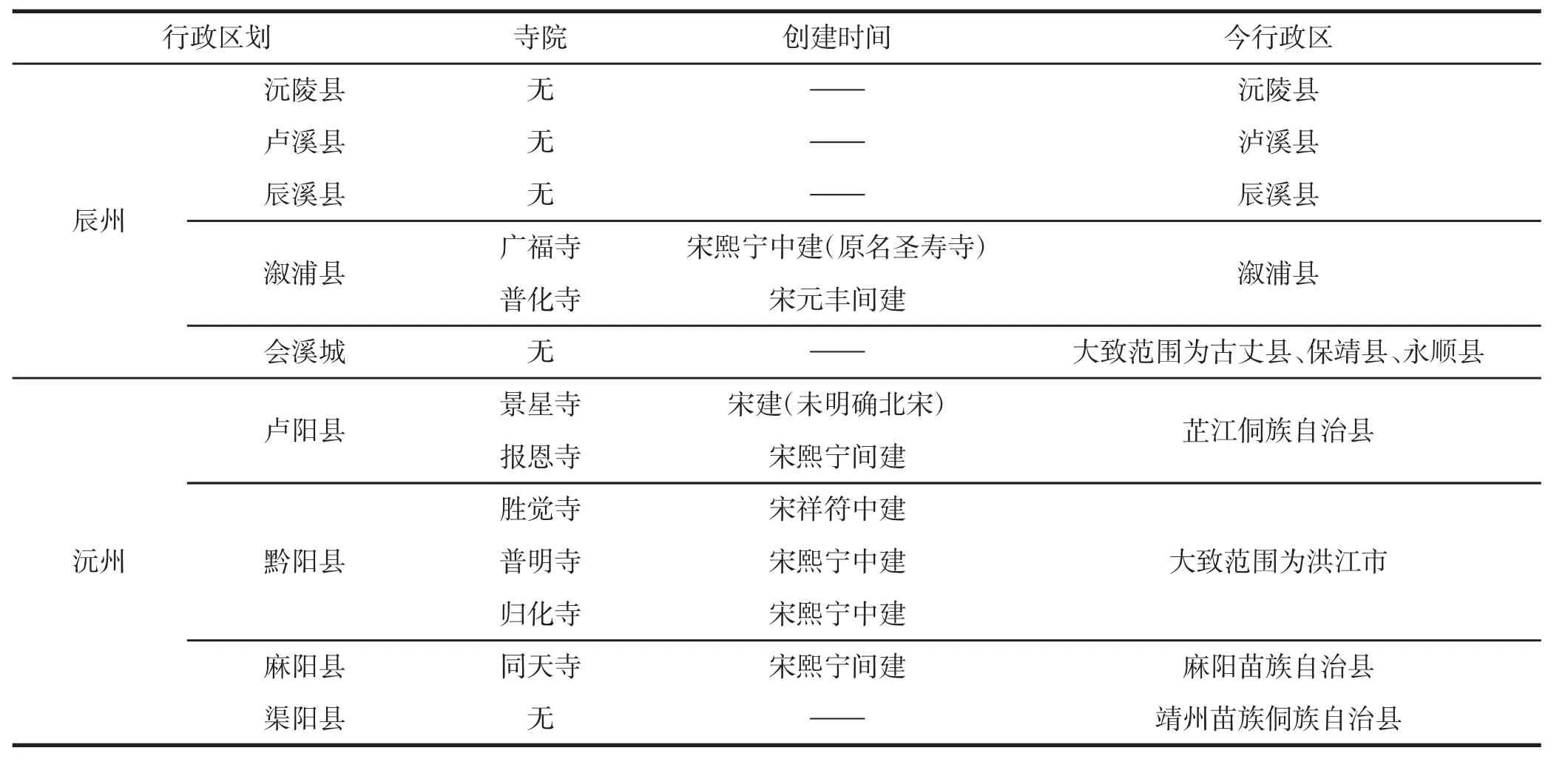

需要特別說明的是,以往的歷史佛教地理研究多依據史傳、燈錄、方志等史料進行論述,但本文所研究的沿邊溪峒地區因處邊地不為主流佛典所留意記載,并且依據現存可見湘西地區方志,最早為明洪武《靖州志》與萬歷《辰州志》,未見有宋代方志留存。基于此,筆者依據光緒《湖南通志》記載,聚焦于北宋時期,對相關時段湘西地區所創設佛教寺院作大致梳理,不追究具體史實,務求其分布特點。

從表中可以明顯看到寺院分布趨勢,北宋時期湘西南、北兩江地區創設寺院,南江地區以溆浦、芷江、黔陽、麻陽等縣為主,且多為熙寧年間所創設,而北江地區未見相關記載。結合前文所述,上述南江地區正是北宋溪峒向氏所在,結合向氏積極營佛的相關史實,方志記載中湘西地區相關寺院地理分布呈現此種態勢亦并非毫無依據。這種地理分布特點的形成,也與上節所引《宋史》僅載溪峒向氏營佛的文獻記載特征相聯系。張偉然認為唐代該區域(沅水上游)并未有佛教分布[40],那么是否該區域佛教分布是自宋代開始,伴隨溪峒地區國家化進程的推進而傳播進入的?通過重新檢索相關材料,筆者對上述地區寺院宋代情況進行進一步確認與增補?。

表1 光緒《湖南通志》所載北宋時期湘西地區所創設寺院不完全統計[39]

麻陽同天寺。宋黃叔豹有記,文曰:“熙寧初,王師初出,而復河湟數千里之地,于是五溪之酋悉以其地與眾內附,而唐之遐荒遠裔始復為中原有……八年,即城之東隅為浮屠寺,詔賜額同天,又詔歲度僧一人……予故為之書,且使熙寧開拓之歲月有考焉。”[41]余皆無考,另據史料有所增補。

沅州報國寺。史載:“(盧陽)邦人哀其忠,立祠于盈口報國寺,名其堂曰忠嘉,而歲祠以死之日。?

古州報國寺。史載:“天圣二年,知古州向光普自言,嘗創佛寺,請名報國,歲度僧一人,許之。”[42]

誠州靜化寺、懷化寺。史載:“禮部言:‘誠州奏:乞于中路要便之地建二寺,大步山欲以靜化,古融城欲以懷化為額,乞歲度僧二人。’從之。”[43]

從寺院寺額來看,該地區北宋熙寧、元豐間所建寺院多以“報恩”“歸化”“報國”“靜化”“懷化”為額。這反映了宋廷欲通過寺院創設將溪峒地區納入到傳統天下華夷秩序之中的理念,希望通過創設寺院,撫綏溪峒,鎮靜邊地。就同天寺而言,據黃叔豹所撰《同天寺記》,其將神宗收復河湟漢唐故地之舉與開邊五溪并論?,認為同天寺的創立與開邊五溪有直接聯系。該文即為紀錄開拓五溪之事所作。在此背景之下,“同天”之額也被賦予了特殊的政治意義。同天,意為同在一片天地之下。實際此處“天”不同于傳統的“天下”秩序,而是更進一步指為王朝國家行政體制,即言此時五溪地區的國家化進程已經展開。

此外,據《中國歷史地名辭典》載,盧陽為北宋熙寧七年改潭陽縣置,治所即今湖南芷江侗族自治縣[44]。芷江縣即為古州地,因此沅州報國寺概為天圣二年(1024)知古州向光普所創報國寺。不同于同天寺、靜化寺、懷化寺等“同天”“靜化”“懷化”為宋廷所賜具有懷柔遠人意味的寺額,沅州報國寺之寺額則為溪峒向氏自請名為“報國”。“報國”寺額反映了彼時溪峒向氏已經萌生了對宋朝的國家認同,佛教作為其表達國家認同的媒介。蔣歡宜認為“宋代湘西佛教發展的核心區域在沅州府芷江、黔陽兩縣,辰州府明顯后勁不足”[45]。也即宋代南、北兩江地區佛教發展不平衡。結合北江彭氏與宋廷“博弈”關系來看,南江地區佛教發達的原因,大概與溪峒向氏積極營佛的策略有關。

北宋南、北兩江地區佛教發展不平衡的現象,除歸因于南江溪峒向氏積極營佛策略外,沿邊溪峒地區治理措施的差異亦或為重要原因。以往研究認為,宋廷為解決新開溪峒地區的治理問題多采用修筑砦堡之法,以軍事防衛為主要措施[46]。設立砦堡為宋廷在南、北兩江地區的普遍治理措施,為宋廷溪峒治理體系的基礎。宋廷對沿邊溪峒地區的開發主要受北宋時期沅水流域沿邊溪峒交通地理區位優勢的推動。北宋時期沅水流域沿邊溪峒交通地理區位主要體現在其為溝通西南與廣西的“過境通道”,即誠州融州道。基于此,宋廷對南、北兩江地區的治理即有不同的衡量。北江地區僻處湘西北武陵山區腹部,與誠州融州道相隔匪近,而宋廷針對北江地區屢次擾亂邊地秩序的溪峒大宗彭氏進行嚴厲的分化打壓,是為穩定邊地秩序,保證沿邊溪峒地區治理整體格局不被打破。相對應的,南江地區為誠州融州道的過境地區,該地區的穩定實際關系到這一通道的順暢與否,因而宋廷在該地區除基礎的“軍管型”治理措施——修筑砦堡外,還需要從思想層面對該地區進行整合,消除邊地秩序的不穩定因素,保證道路暢通。加之溪峒向氏積極營佛的政治策略,佛教被宋廷運用于邊地治理之中,希冀其有助于懷化溪峒,靜化邊地。

科大衛認為:“一個地方社會的禮儀特色,與該社會何時被整合到王朝、當時流行的是什么樣的整合機制,有密切關系。”[47]北宋時期,佛教被廣泛應用于沿邊溪峒治理。國家層面,宋廷借由佛教向溪峒地區傳播王朝意識形態。地方上,溪峒族群(以向氏為代表)往往將佛教作為與宋廷思想文化交往的媒介,隨著時間推移,濡涵其間。據清代乾隆《辰州府志》所輯萬歷佚志內容“在昔,喪禮多用浮屠,禱祀多事巫祝”[48],證明至少在明代萬歷之前,該地區風俗受佛教影響較深。相關歷史佛教地理研究也表明,明清之際湘西佛教發展一掃隋唐不發達之頹況?。需要注意的是,明代永順土司亦多將宗教作為其表達中華政治文化認同的媒介?。即在佛教發展狀況不如辰沅靖地區的永保地區,佛教亦往往與本地“巫鬼信仰”合流,兼具道教與巫教文化特色?。宗教信仰是文化中的重要因素,湖南文化區的劃分一般而言為湘資區與沅澧區,其中沅澧區分為常澧區與辰沅永靖區。北宋溪峒國家化進程中佛教的作用分析顯示南江向氏積極營佛的政治策略及北江彭氏與宋廷的“博弈”關系的分野,反映了至遲在北宋辰沅永靖區并不是一個綜合性的整體區域,而是以南、北兩江地區為表現的兩大區域。總述之,后世湘西地區的佛教發展,不僅是明清時期民族交往交流交融的表現,更是北宋沿邊溪峒地區國家化進程的結果。

此外,筆者在宋代溪峒研究過程中始終有這樣一個看法:宋代對湘西邊地的開拓是當地國家化進程中的重要事件,即宋代為湘西地方歷史的重要時段。本文雖然主要聚焦于佛教對于溪峒地區國家化進程的作用及其影響,但是通過對南、北兩江地區不同溪峒與宋廷“關系”分野的分析,認為北宋開始的溪峒邊地國家化進程下南、北兩江地區確實存在歷史進程的差異性。南、北兩江地區歷史進程差異的形成是與當地的地理位置、民族關系相聯系,又因為歷代對當地地理位置的描述多以民族關系為體現,所以民族關系是本地作為民族地區的一個重要內涵。鑒于此,南、北兩江地區最終合流形成為學界所認為辰沅永靖區,其緣由也多要從民族關系層面進行考慮。宋、元、明時期,兩地分野實際長期存在。及至清代康雍時期大規模改土歸流后,以清廷所設府一級的地方行政區劃——永順府為標志,湘西北苗疆地區才被長期納入國家經制之中,相較南江地區北宋時期即實現國家化進程而言顯然遲滯了很久。至此,清廷通過對辰沅靖兵備道的調整,將永順府代表的湘西北苗疆地區納入管轄范圍,最終形成辰沅永靖兵備道,在行政層面將大湘西地區整合在一起,即形成了今日學界所普遍認為的辰沅永靖區。

注釋:

①張偉然根據唐代以前湖南佛教發展的地域差異,將湖南省境劃分為了三個區域:佛教不發達區,包括沅、資二水中上游;佛教次發達區,包括郴、道、永三州;佛教發達區,其中又可以分為四個亞區,其一為唐代朗、澧二州,其二為岳州,其三為潭州,其四為衡州。參見張偉然.湖南歷史文化地理研究[M].杭州:浙江古籍出版社,2021:138.

②相關研究有:丁中炎.論趙宋王朝對荊湖南北兩路溪峒少數民族的撫綏政策[J].民族論壇,1986(02):42-47;伍新福.湖南民族關系史[M].長沙:湖南人民出版社,2010:178-182.

③“仡佬裙”條載:“裙幅兩頭縫斷,自足而入。闌斑厚重,下一段純以紅。范史所謂‘獨力衣’,恐是也。蓋裸袒,以裙代褲。雖盛服不去,去則犯鬼。”;“羊棲”條載:“仡佬以鬼禁,所居不著地。雖酋長之富,屋宇之多,亦皆去地數尺。以巨木排比,如省民羊柵,杉葉覆屋,名羊棲。”;“走鬼”條載:“初夏,徙居數日,以舍祖居。否則有禍。名走鬼。”參見朱輔.溪蠻叢笑[M].長沙:岳麓書社,2012:335-343.

④呂永昇.北宋僧侶與資江流域的開發:宋熙寧年間湘中“開梅山”的歷史考察[J].歷史人類學學刊,2013(01):5-37;廖寅.傳法之外:宋朝與周邊民族戰爭中的佛寺僧侶[J].中國文化研究,2014(04):32-41;張澤洪.宋代開梅山及梅山教研究[J].廣西民族研究,2017(02):124-131.

⑤陶汝鼐,陶之典.大溈山古密印寺志[M].長沙:岳麓書社,2008:57;普濟.五燈會元[M].北京:中華書局,1984:1108.

⑥孔凡禮.郭祥正事跡編年[M]//郭祥正.郭祥正集.合肥:黃山書社,2014:562-670.

⑦林聯桂.新化縣志·風俗[M].道光十二年刻本:1-3.

⑧沈文系.新寧縣志·人事[M].萬歷三十三年刻本:13.

⑨史載:“而南江之舒氏、北江之彭氏、梅山之蘇氏、誠州之楊氏相繼納土,創立城砦,使之比內地為王民。北江彭氏已見前。南江諸蠻自辰州達于長沙、邵陽,各有溪峒:曰敘、曰峽、曰中勝、曰元,則舒氏居之;曰獎、曰錦、曰懿、曰晃,則田氏居之;曰富、曰鶴、曰保順、曰天賜、曰古,則向氏居之。舒氏則德郛、德言、君疆、光銀,田氏則處達、漢瓊、漢希、漢能、漢權、保金,向氏則通漢、光普、行猛、永豐、永晤:皆受朝命。”參見脫脫.宋史[M].北京:中華書局,1977:14180.

⑩史載:“能省民之言者,名客語。”參見朱輔.溪蠻叢笑[M].長沙:岳麓書社,2012:340.

?史載:“是冬,荊湖轉運使言:富州向萬通殺皮師勝父子七人,取五藏及首以祀魔鬼。朝廷以其遠俗,特令勿問。”參見徐松.宋會要輯稿·蕃夷五[M].上海:上海古籍出版社,2014:9880.

?史載:“己亥,辰州言富州防御使、五溪都防御使向通漢卒。”參見李燾.續資治通鑒長編[M].北京:中華書局,1993:2137.

?宋代,在籍僧侶不用承受朝廷派發賦役,因此社會以僧度牒為貴,后宋廷更是“鬻牒”以開拓財路。詳情參見顧吉辰.宋代佛教史稿[M].鄭州:中州古籍出版社,1993.

?由于古今族群命名的不同,且歷史記載有時代的斷裂,關于溪峒族群的后代,李翹宏認為“宋代因招募土兵而‘入于熟戶’的山民,也許一部分逐漸轉化為編戶的省民,但更多在山林溪壑里生活的高地人群,被圍堵在山區。元明以后,則歸土司管轄,成為一個非蠻非漢的特殊群體:土家人。”參見李翹宏.土王的子民:中國土家族的歷史與文化研究[D].臺灣:清華大學,2008:51.

?由于方志材料多相承前代所編方志且對地方記載或有所夸大,因此此處盡力避免使用方志材料來證明方志材料的記載。

?參見《永樂大典》卷7237。

?黃純艷認為五溪蠻的開拓不在宋初以來“漢唐舊疆”的話語之下,但從黃叔豹《同天寺記》來看,五溪開拓應也在“漢唐舊疆”話語之下。參見黃純艷“.漢唐舊疆”話語下的宋神宗開邊[J].歷史研究,2016(01):24-39.

?蔣歡宜選取寺院與僧侶兩要素,依據方志等記載,對明清之際湘西佛教地理分布進行研究。從寺院來看,沅州府有108 座,辰州府有216 座,靖州府有171 座,永順府僅16 座。僧侶分布態勢亦然。參見蔣歡宜.明末清初湘西佛教地理分布研究[D].吉首:吉首大學,2015.

?參見瞿州蓮.道教在明代永順土司的興盛及成因[J].廣西民族大學學報(哲學社會科學版),2012(06):128-135;成臻銘.武陵山片區明代金石碑刻所見土家族土司的“中華情結”[J].青海民族研究,2013(01):126-138.

?參見張晗,覃娜娜.湘西咱河土家族村“生死過渡”儀式中的“佛教道士”探析[J].宗教學研究,2016(01):168-176.永保地區佛教發展,除卻宋以降佛教傳播外,亦與南江溪峒北遷有關。潘光旦認為,宋代及以前,“土人”還散布于辰、沅以南及黔東,但如今集中于辰、沅以北,乃至酉水以北,這正是苗人向北發展的一個相應現象。參見潘光旦.湘西北的“土家”與古代的巴人[C]//潘乃穆,王慶恩選編.潘光旦民族研究文集.北京:民族出版社,1995:174.