破碎圍巖大跨偏壓連拱隧道施工方案比選及支護優化研究*

帥建國,張巧明,楊一凡,楊果林,邱明明

(1.中建五局土木工程有限公司,湖南 長沙 410004; 2.中南大學土木工程學院,湖南,長沙 410075)

0 引言

近年來,連拱隧道因其具有減少道路距離、避免隧道路口分幅的特點,在公路隧道建設中被廣泛應用[1-3]。相比于其他隧道方案,連拱隧道施工難度大、施工工序復雜且對周邊圍巖影響較大[4-9]。因此,選擇合理的開挖方案,對減少周邊圍巖的擾動、優化支護結構受力、保證隧道安全施工都具有十分重要的意義。本文以夏鵑路下穿智慧公園隧道為依托(見圖1),基于工程所處的特殊環境及工況條件,對偏壓條件下連拱隧道的洞口及洞身段施工方案進行論證分析,提出適應性的優化方案,并從結構安全、經濟、進度等方面對不同施工方案進行全面的對比分析。同時,從有效保證隧道安全施工出發,本文對支護措施開展了技術安全性分析,以期為依托工程的順利施工提供依據,并為類似工程的設計、建造提供參考和借鑒。

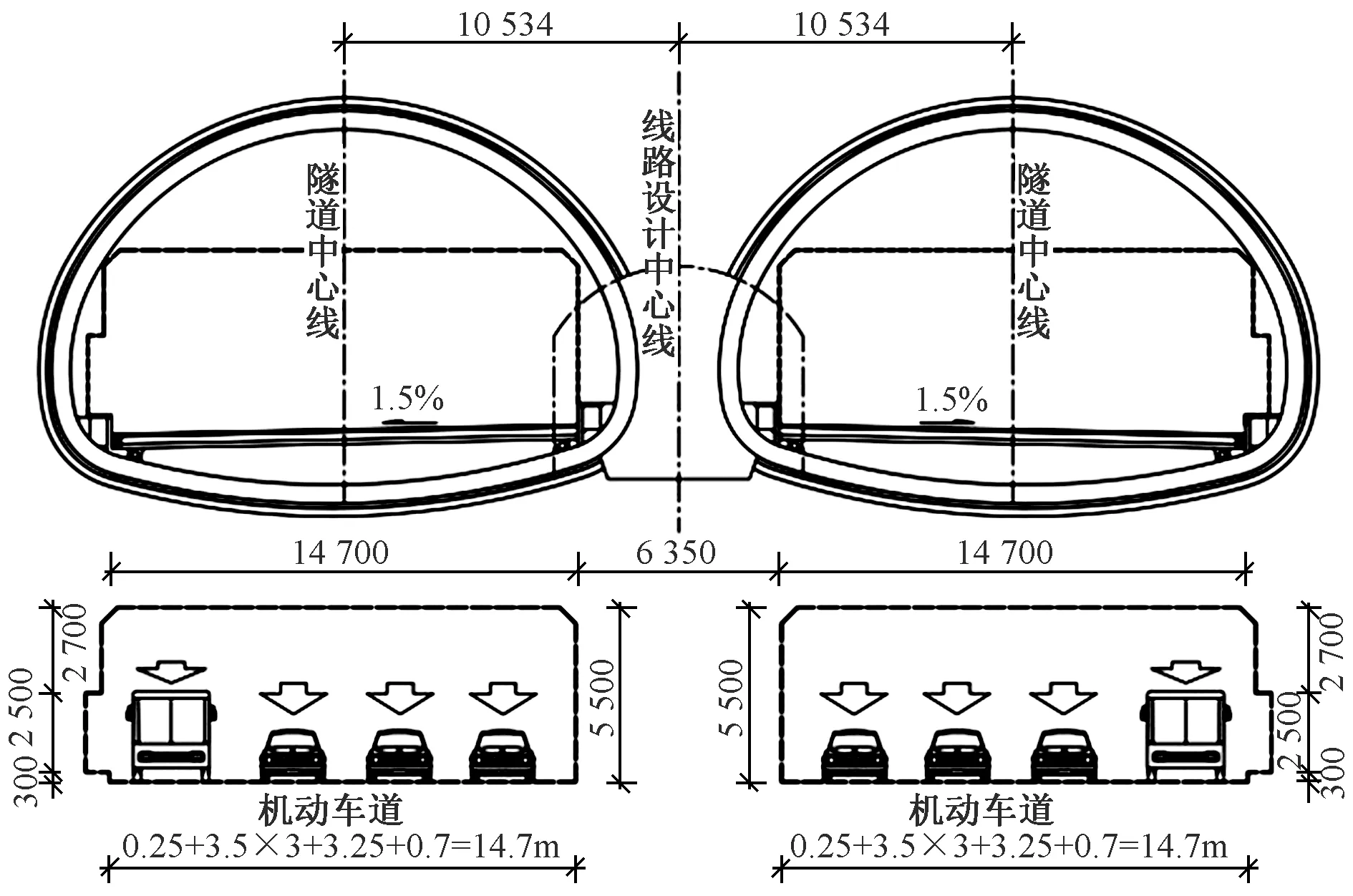

圖1 隧道橫斷面布置

1 工程概況及難重點

1.1 工程概況

夏鵑路下穿智慧公園隧道工程(以下簡稱“夏鵑路隧道”)北起雪松路(樁號為K1+931.453),南至龍柏路(樁號為K2+520),與夏鵑路道路工程銜接,隧道長約320m,其中暗埋段長約280m,隧道單個主洞標準斷面內輪廓面積154.39m2,主洞建筑限界寬度14.75m、高度5.5m。該隧道南北走向,橫穿山體,沿線局部地段基巖裸露良好,山體植被發育,多為雜木,少量灌木,進、出口均位于山澗斜坡地段。

如圖2所示,本項目場地整體地形呈南高北低,進口及洞身段呈西高東低,出口段呈東高西低,隧道區附近海拔在55.000~115.000m,相對高差60m,地形坡度35°~55°,地貌單元屬剝蝕丘陵與山間洼地的過渡區域。

圖2 大跨偏壓連拱隧道工點

1.2 工程難點

1)大跨度、超淺埋、偏壓及多斷面結構 車行隧道為雙向8車道連拱隧道,單洞跨徑達14.7m,屬超大跨徑暗挖連拱隧道;覆土厚度較小,最深約 24m,埋深較淺;偏壓嚴重,尤其在洞口段、中間鏤空段表現明顯;由于隧道短、地質條件復雜、大跨淺埋偏壓的影響,橫斷面類型豐富多樣,包含明洞斷面、半明半暗斷面和暗埋斷面。

2)大隧道圍巖地層條件差 隧道穿越地層從上向下分布分別為植物層、第四系新近沉積淤泥、第四系殘積粉質黏土和元古界板巖,這幾類地層存在一個共性,即地質較軟,遇水易軟化,造成隧道塌方。圍巖以全風化~強風化泥質、砂質板巖為主,屬軟弱破碎圍巖,自穩能力較差,為Ⅴ級圍巖。

3)多洞口 夏鵑路隧道為1座4洞隧道,分別為左、右車行隧道+兩側東、西人非隧道,且左、右車行隧道及東人非隧道在K2+140—K2+200段為明洞,共計14個洞口,明暗洞交替頻繁,合理進行隧道施工組織、安排各隧道洞口施工順序,是確保夏鵑路隧道施工安全、高效完成的重點。

1.3 工程重點

夏鵑路隧道作為連拱隧道,且部分區段為淺埋偏壓,穿越山澗,圍巖整體破碎,極易崩解坍塌。隧道進出口存在半明半暗施工,均存在淺埋偏壓現象,且地表東西走向地形起伏大,施工中極易出現坍塌、冒頂、初支沉降收斂、變形開裂等現象。發揮圍巖自穩性,防止洞身受偏壓變形位移,隧道進洞開挖時確保邊坡穩定、不引起洞頂滑坡是安全控制的重點,也是制訂施工方案必須考慮的關鍵問題。

2 施工方案比選

夏鵑路連拱車行隧道洞身圍巖主要為強風化泥質板巖及中風化板巖,洞身處于軟硬巖層分界線上,圍巖硬度、完整性和整體性分布不均,圍巖等級均按Ⅴ級考慮。針對如此復雜的地形環境,明確本次工程的重難點后,在保障隧道安全的基礎上,應選擇合理的施工方案保障其施工進度和經濟效益。

2.1 原施工方案論證分析

本隧道設計與施工采用新奧法,開挖方法原設計建議采用雙側壁導坑法,即采用分部減跨膨脹劑預裂+機械鑿除開挖掘進工藝。經實地調研和專家論證發現,采用原施工方案具有諸多不利因素。

1)分部減跨后形成的導坑尺寸小,不具備常規機械作業條件

按原設計采用雙側壁或單側壁導坑法組織施工,導坑凈寬尺寸為3.0~6m,再安裝洞內風、水、供配電管線及監測點后,作業空間2.5~5.5m,導致200型與300型炮機鑿除、側翻裝載機及后八輪渣土車等均無作業空間。本隧道洞身圍巖主要為強風化板巖及中風化板巖,由于圍巖硬度、完整性和整體性差異大,如按側壁導坑法開挖,引起大型機械難以作業,小型機械往往造成大規模欠挖,尤其出現在拱墻腳以上1m內,炮機擴挖將造成二次撓動,安全隱患突出。

2)控制拆除側壁支護引起的二次大變形難度大

連拱車行隧道暗洞設計采用小凈距、超大跨度隧道,開挖輪廓面雙洞凈距3.2m,不計超挖的前提下,設計開挖輪廓面最大跨度達19.9m,洞身圍巖自穩性差,控制初支大變形難度較大。設計說明建議采用雙側壁導坑法,但此工藝在淺埋段雙臨時支撐就位、圍巖應力重分布初步完成、初支形變逐漸趨于穩定后,再先后拆除雙臨時支撐,引起圍巖應力重分布,極易引起初支二次大變形,難以遏制的大變形可能導致隧道初支發生垮塌等安全事故。同時,通過現場實地踏勘,發現隧道洞身淺埋段上部地表分布大量當地居民的墳墓,部分墳墓為土質空穴結構,這些結構的墓穴在雨水或其他外界因素的影響下有可能垮塌,初支二次大變形則更可能加劇影響導致墳墓塌陷,勢必引起當地墓主后人阻工或存在要求遷移墳墓的訴求,極有可能需增加征拆費用和影響隧道工期。

3)構件永久支護和臨時支護工序轉換頻繁,工期將超設計總體工期

連拱車行隧道暗洞分為7部位開挖,完成單洞每個循環所有支護共需16道工序(含中導洞臨時拱架拆除)。單洞平均按3d進尺1.5m計算,先行洞洞身開挖、支護需11個月時間,后行洞滯后40m進行開挖支護,車行洞完成所有初支需14個月。其中,所有臨時支護的拆除是施工中的關鍵工序,拆除時機及第2層初支的施作時機還應根據現場監控量測確定,加上本項目進出洞口多、明洞過長,二襯施作時間還需9~10個月。本隧道為隧道群,按雙側壁或單側壁導坑法施工開挖、初支與二襯平行作業時間≤2個月,所以主洞主體完工都將超過設計工期。

2.2 施工方案優化分析

臺階法因其靈活多變、適用性強等優點,已成為大斷面隧道快速施工的主流施工方法。根據本隧道長度、跨度、結構形式和圍巖情況,開挖方式采用預留核心土+臺階法(逐步過渡)。為充分保障工程實施,對優化方案優缺點進行分析如下。

1)三臺階七步開挖法優點 ①減小多次對圍巖的擾動,避免由于振動造成巖石強度降低、巖石結構面松動和開挖輪廓面局部破裂等不利情況;減少對洞口淺埋段地表墓穴群干擾。②有利于保護巖體原有的自承能力,不易造成大面積變形及局部塌方;特別是在雙洞大跨度隧道條件下,可最大限度消除拆除雙臨時支撐時動荷載引起的初支二次大變形,減少安全風險。③可采用大型機械施工便于控制超欠挖,實現隧道開挖輪廓的精確成型和開挖面光面效果;減少超挖隧道土石方數量,減少噴射混凝土數量,有利于節約超挖材料和環保,有利于減少局部應力集中點。④開挖速度快,支護效率高,施工干擾較少,可確保在計劃工期內完工。

2)三臺階七步開挖法缺點 ①因本連拱車行隧道暗埋段均屬于淺埋超大跨短隧道,上、下分部開挖形成的大跨度大斷面需增加施工措施控制拱腳沉降、地表下沉及圍巖收斂;②洞身圍巖屬于泥質板巖,巖體較破碎,局部呈碎塊狀,上、下分部開挖形成的大跨度大斷面需采取施工措施縮短仰拱封閉時間,將上臺階和中臺階的仰拱(臨時)及時閉合成環,確保初支及時穩定及加快消除大變形。同時,針對軟弱圍巖需采取相應措施穩固開挖裸面,以減少拱部掉塊或掌子面失穩變形,以保證施工安全。

雖然三臺階法也具有一定缺點,但對2種開挖方法進行對比可知,三臺階法在經濟、進度、安全上都優于雙側壁導坑法。因此,有必要合理改變施工工序與施工工藝,采用三臺階法進行隧道開挖。為了進一步保證這種開挖方案的安全性,特別對優化方案采取的支護方案進行技術分析。

3 優化方案對比分析

為確保臺階法施工有效可行,本文采用數值模擬方法對預留核心土環形開挖+臺階法工法配合不同支護方法下引起的拱頂下沉和圍巖收斂等進行了計算分析,以進一步確定臺階法開挖在不同支護形式下的合理性和可行性。

3.1 洞口段支護力學行為分析

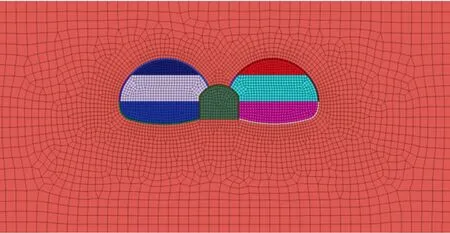

洞口段圍巖為Ⅴ級,圍巖密度取2.6g/cm3,彈性模量為5.59GPa,泊松比為0.24,內摩擦角取38.1°,黏聚力為0.6MPa。因為超前小導管起到注漿加固隧道前方未開挖巖土體的作用,本模擬通過加強巖土體強度參數的方法實現超前小導管作用(見圖3)。

圖3 洞口段分析模型

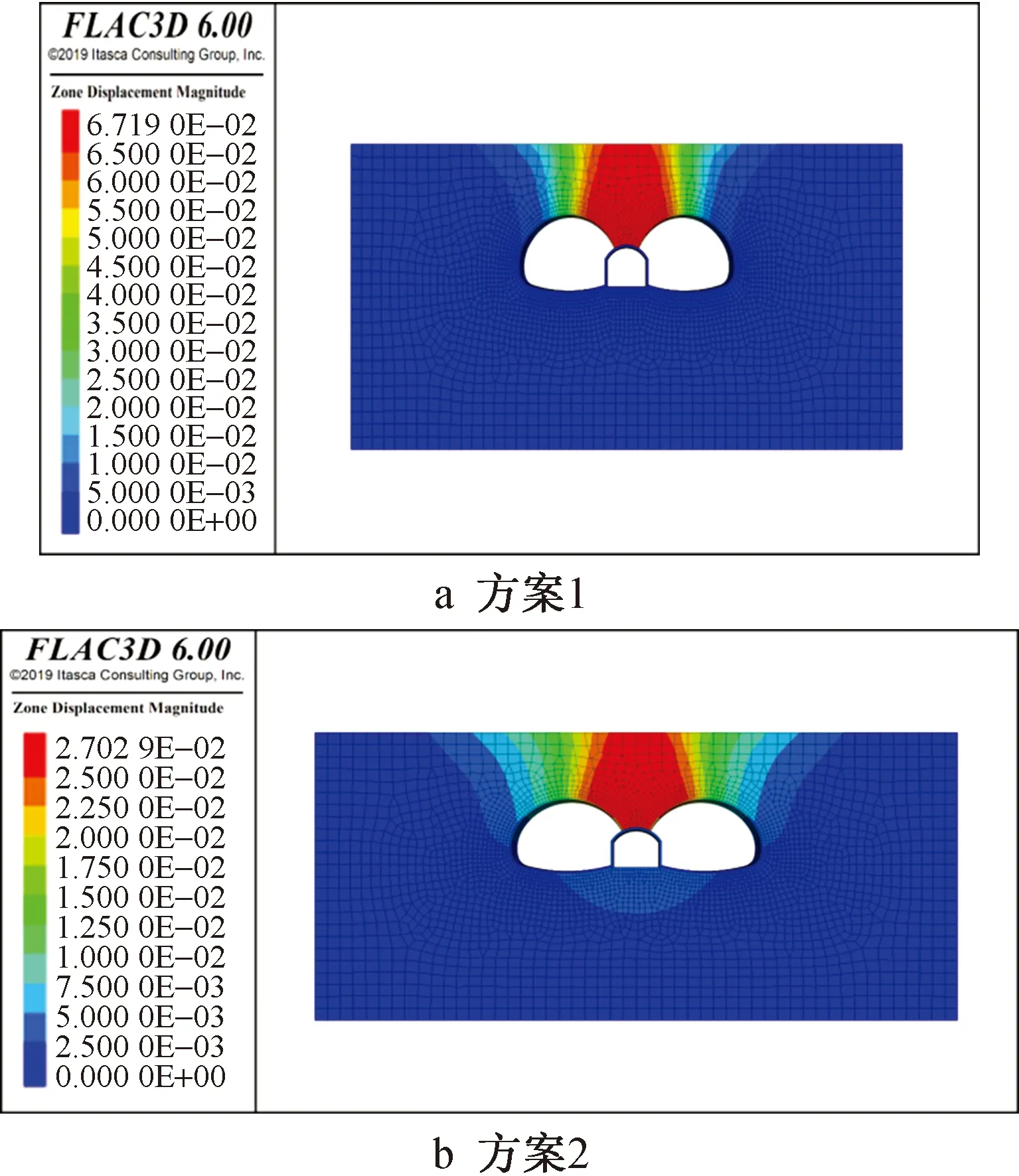

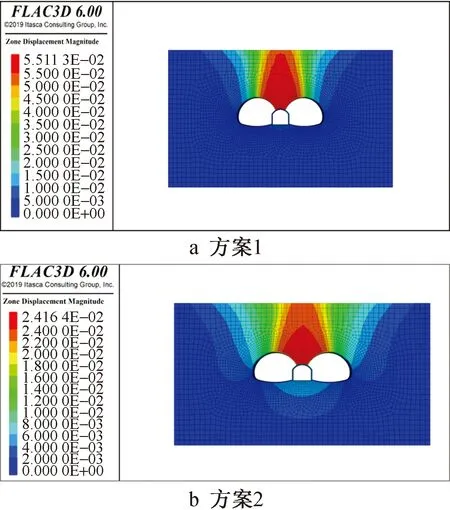

1)管棚+鎖腳錨桿+單排超前小導管支護(方案1) 由圖4a可看出,在連拱隧道洞口段采用管棚+鎖腳錨桿+單排超前小導管復合支護時,圍巖變形主要為拱頂下沉,隧道主洞洞周收斂較小,為1.2cm,拱頂下沉集中在2個主洞拱頂間的區域,整個區域沉降最大值為6.7cm。

圖4 洞口段分析位移云圖(方案1,2)

2)管棚+鎖腳錨桿+臨時仰拱+雙層超前小導管支護(方案2) 由圖4b可看出,在連拱隧道洞口段采用管棚+鎖腳錨桿+臨時仰拱+雙層超前小導管復合支護情況下,圍巖變形主要為拱頂下沉,隧道洞周收斂較小,數值為0.5cm,拱頂下沉集中在2個主洞拱頂間的區域,整個區域沉降最大值為2.7cm。

3.2 洞身段支護力學行為分析

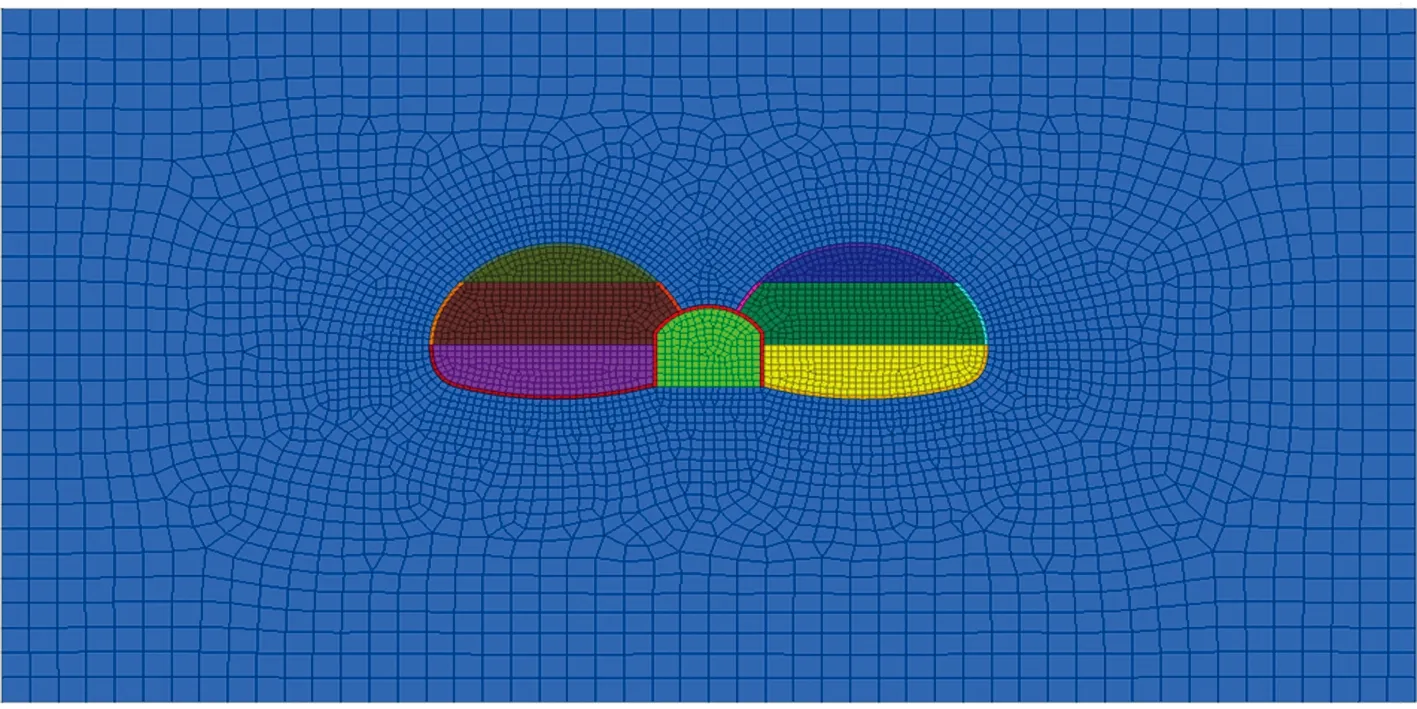

洞身段圍巖為Ⅴ級,圍巖密度取2.5g/cm3,彈性模量為5.67GPa,泊松比為0.23,內摩擦角37.9°,黏聚力為0.6MPa,分析模型如圖5所示。

圖5 洞身段分析模型

1)雙層超前小導管+鎖腳錨桿支護(方案1) 由圖6a可看出,在連拱隧道洞身段采用雙層超前小導管+鎖腳錨桿復合支護情況下,圍巖變形主要為拱頂下沉,隧道洞周收斂較小,為1.3cm,拱頂下沉集中在2個主洞拱頂間的區域,整個區域沉降最大值為5.5cm。

圖6 洞身段分析位移云圖(方案1,2)

2)雙層超前小導管+鎖腳錨桿+臨時仰拱支護(方案2) 由圖6b可看出,在連拱隧道洞身段采用雙層超前小導管+鎖腳錨桿+臨時仰拱復合支護情況下,圍巖變形主要為拱頂下沉,隧道洞周收斂較小,為0.4cm,拱頂下沉集中在2個主洞拱頂間的區域,整個區域沉降最大值為2.4cm。

3.3 計算結果對比分析

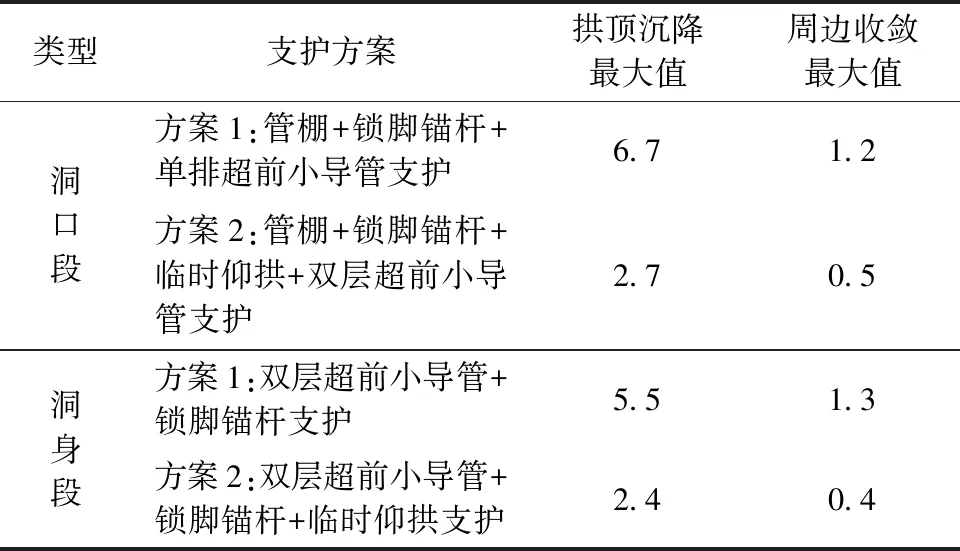

綜上所述,采用FLAC3D模擬得到的不同支護情況下隧道拱頂下沉、周邊收斂最大值如表1所示。

表1 不同支護方案下隧道拱頂下沉、周邊收斂最大值對比

由表1可看出:

1)在洞口段,采用管棚+鎖腳錨桿+單排超前小導管的聯合支護形式下,開挖完成后主洞拱頂位移最大值為6.7cm,大于隧道極限位移(隧道設計的預留變形量)的1/3,應加強支護。采用管棚+鎖腳錨桿+臨時仰拱+雙層超前小導管的聯合支護形式下,開挖完成后主洞拱頂位移,周邊收斂值均小于隧道極限位移的1/3,故洞口段采用管棚+鎖腳錨桿+臨時仰拱+雙層超前小導管的聯合支護效果良好。

2)在洞身段,采用雙層超前小導管+鎖腳錨桿的聯合支護形式下,開挖完成后主洞拱頂位移最大值為5.5cm,大于隧道極限位移的1/3,故應加強支護。采用雙層超前小導管+鎖腳錨桿+臨時仰拱的聯合支護形式下,開挖完成后主洞拱頂位移,周邊收斂值均小于隧道極限位移的1/3,故洞身段采用雙層超前小導管+鎖腳錨桿+臨時仰拱的聯合支護效果良好。

4 結語

本文針對偏壓連拱隧道安全快速施工問題,對某工程先后采用雙側壁導坑法和三臺階七步開挖法進行了方案論證對比分析,從安全、經濟和進度等方面進行了綜合分析;同時,基于數值模擬方法,對洞口段和洞身段采取預留核心土+臺階法開挖條件下的支護措施進行了技術分析并進行優化。得出以下結論。

1)為確保隧道施工經濟、安全和高效,在偏壓條件下連拱隧道洞口段及洞身段采用預留核心土+三臺階法施工更合適。

2)在采用預留核心土+三臺階法施工方法下,在隧道洞口段采用管棚+鎖腳錨桿+臨時仰拱+雙層超前小導管的聯合支護,洞身段采用雙層超前小導管+鎖腳錨桿+臨時仰拱的聯合支護效果更好,都能大大改善施工完成后其拱頂沉降位移及周邊收斂值。

3)在進行隧道施工時,應多方面根據其特點選取合適的施工方式,同時確定施工方式后選取合適的支護措施也是能安全、高效進行施工的關鍵。本文僅進行了部分方案對比,后續研究可在此基礎上增加多種方案對比,以期為實際工程提供更多參考。