復雜條件下深基坑開挖對古建筑影響及變形控制*

方能榕,李繼光,藍燕金,余國梁,李緣昊,林 熙

(1.中國建筑第八工程局有限公司,上海 201200;2.福建省建筑科學研究院有限責任公司,福建 福州 350108)

本文基于福州某一建筑深基坑工程場地內存在2棟文物保護建筑的特殊情況,提出針對性的基坑支護方案,并采用數值模擬方式對基坑施工過程進行研究,分析基坑開挖對鄰近文物保護建筑的影響,并結合監測數據對基坑支護方案的合理性進行進一步驗證,為工程技術人員提供參考。

1 工程概況

1.1 建筑深基坑工程周邊環境

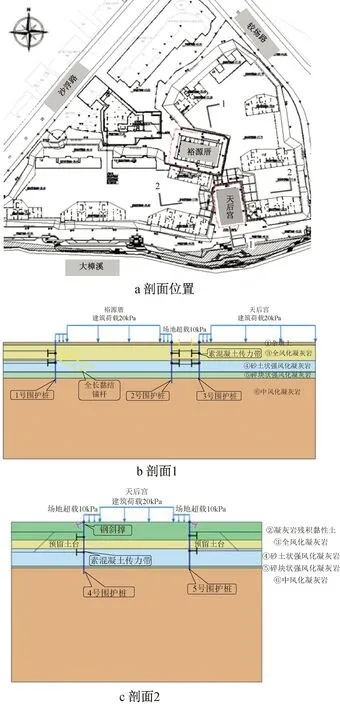

某建筑深基坑工程周邊環境如圖1所示,該基坑工程場地東側為較場路,場地南側為大樟溪,場地西側為沙浮路,場地北側為已建東方城及泰盛豪庭住宅。該項目用地紅線內存在文物保護建筑裕源厝及天后宮,為保護該文物保護建筑,對其周邊設置4m保護線。

圖1 位置關系示意

1.2 建筑深基坑工程設計概況

該工程位于福州市,擬建8棟33層住宅及其附屬商業樓、2棟8層住宅及其附屬商業樓、1~2層社區配套用房,總建筑面積約208 811m2,建筑物高度約99m,其中地上33層,設2層地下室。

該基坑支護結構安全等級為一/二級,基坑周長約1 020m,開挖深度7.2~8.7m。由于該場地空間較開闊,對于遠離文物保護建筑物的區域基坑支護方案采用放坡/土釘墻支護方式;對于文物保護建筑物周邊剖面采用灌注樁+錨桿/鋼筋混凝土對撐/鋼斜撐支護方式,其中裕源厝及天后宮中間區域采用灌注樁+鋼筋混凝土對撐支護方式,對于天后宮其余區域采用灌注樁+鋼斜撐支護方式,對于裕源厝其余區域采用灌注樁+錨桿支護方式。

文物保護建筑物周邊典型剖面如圖2所示。

1.3 場地工程地質條件

場地地貌屬于丘陵地貌,擬建場地地基土主要有①雜填土、②凝灰巖殘積黏性土、③全風化凝灰巖、④砂土狀強風化凝灰巖、⑤碎塊狀強風化凝灰巖、⑥中風化凝灰巖,場地巖土層分布及典型斷面巖土層物理力學參數如表1所示。

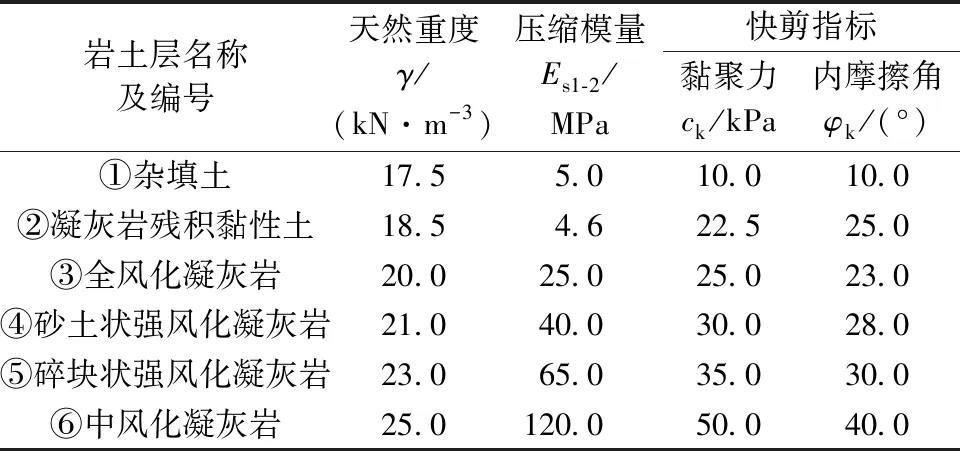

表1 巖土層物理力學參數

1.4 場地水文地質條件

場地地下水類型可劃分為上層滯水及孔隙、裂隙潛水2種類型,上層滯水主要賦存于①雜填土中,孔隙潛水主要賦存于②凝灰巖殘積黏性土層、③全風化凝灰巖、④砂土狀強風化凝灰巖,裂隙潛水主要賦存于⑤碎塊狀強風化凝灰巖、⑥中風化凝灰巖中。穩定水位埋深為0.30~10.58m。

2 施工影響分析

2.1 分析假定

本文采用二維有限元軟件對上述工程建立二維模型進行模擬分析,研究建筑深基坑施工對鄰近文物保護建筑的影響。

整個模型建立過程基于如下假定。

1)土體在自重作用下產生的變形和應力在開挖前已完成,在計算中不予考慮,且不考慮土體變形的時間效應。

2)錨桿采用Embedded樁單元模擬,灌注樁采用板單元,鋼筋混凝土內支撐、素混凝土傳力帶采用錨定桿單元,混凝土重度為25kN/m3。

3)土體本構模型方面。土體均采用硬化土本構(plastic-hardening model),對應硬化土本構模型,土層重度及強度參數指標按表1取值,對于剛度參數E50,Eoed,Eur,基于工程經驗,對雜填土及殘積土按Es1-2∶E50∶Eoed∶Eur=1∶1∶1∶5取值,對風化巖按Es1-2∶E50∶Eoed∶Eur=1∶1∶1∶3取值。

4)建筑荷載取20kPa,場地超載取10kPa。

2.2 模型工況

根據以上所述,結合文物保護建筑周邊支護典型剖面進行建模,模型如圖3所示。

圖3 模型土體及結構示意

對于剖面1,該模型工況可分為:①初始地應力平衡;②圍護樁及鋼筋混凝土內支撐施工;③開挖1(開挖至相對標高-3.000m);④施工第1道錨桿;⑤開挖2(開挖至相對標高-5.800m);⑥施工第2道錨桿;⑦開挖3(開挖至坑底);⑧施工素混凝土傳力帶;⑨拆除鋼筋混凝土內支撐。

對于剖面2,該模型工況可分為:①初始地應力平衡;②圍護樁施工;③開挖1(開挖至相對標高-2.500m); ④除預留土臺外土體開挖(開挖2,開挖至坑底標高-7.550m);⑤施工鋼斜撐;⑥挖除預留土臺;⑦施工素混凝土傳力帶;⑧拆除鋼斜撐。

2.3 安全判定標準

對于土體地表沉降,依據GB 50497—2019《建筑基坑工程監測技術標準》規定,基坑設計安全等級為一級時,地表豎向位移監測預警值為25~35mm,本文取25mm作為允許值。

對于建筑沉降,依據GB 50911—2013《城市軌道交通工程監測技術規范》中第9.3.1條規定當無地方工程經驗時,對于風險等級較低且無特殊要求的建(構)筑物,沉降控制值宜為10~30mm,本文取10mm作為允許值。

對于建筑傾斜,依據GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規范》,處在中、低壓縮性土區域的砌體承重結構基礎的局部傾斜變形允許值為0.002。

對于基坑支護圍護樁頂部(深層)水平位移,依據《福州市深基坑與建筑邊坡工程管理暫行規定》(榕建筑〔2010〕13號),對于一級基坑,取20(40)mm和0.2%(0.3%)的基坑深度的較小值,本文基坑最小深度為7.2m,依據最不利原則,圍護樁頂部水平位移取限值為0.2%×7.2m=14.4mm,圍護樁深層水平位移取限值為0.3%×7.2m=21.6mm。

2.4 模型結果分析

1)土體變形 土體拆撐工況對應的土體變形云圖如圖4所示,可發現,拆除內支撐后,對于剖面1,土體最大水平變形為-13.64mm,土體最大豎向隆起變形為11.15mm,最大沉降變形為5.86mm;對于剖面2,土體最大水平變形為-12.08mm,土體最大豎向隆起變形為11.23mm,最大沉降變形為6.23mm,均滿足深層水平位移≤21.6mm的要求。

圖4 拆撐工況土體變形結果云圖

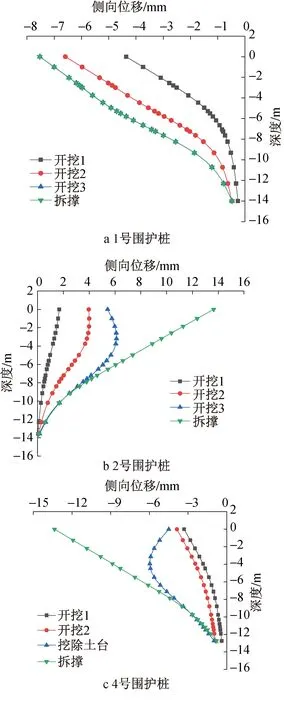

2)圍護樁樁身變形 選取圖3所示1,2,4號圍護樁,提取各開挖及拆撐工況樁身側向變形數據,其變形曲線如圖5所示。可發現,隨著土體的開挖,樁身側向變形逐漸增加,最大變形發生于灌注樁+鋼斜撐支護剖面及灌注樁+內支撐支護剖面的拆撐工況,分別為13.64,13.35mm,均滿足圍護樁頂部水平位移≤14.4mm 及樁深層水平位移≤21.6mm的要求。

圖5 樁身側向變形曲線

3)鄰近建筑變形 不同工況地表沉降變形曲線如圖6所示,可發現,對于剖面1,隨著基坑開挖及拆撐,地表沉降隨之增加,最大變形發生于拆撐工況,值為5.83mm,建筑最大沉降為5.11mm,最大附加傾斜度為0.000 5;對于剖面2,隨著基坑開挖及拆撐,地表沉降隨之增加,最大變形發生于拆撐工況,值為6.18mm,建筑最大沉降為6.09mm,最大附加傾斜度為0.000 3,均滿足地表沉降≤25mm、建筑沉降≤10mm及建筑傾斜度≤0.002的要求;各工況文物保護建筑的沉降變形均在安全范圍內。

圖6 地表沉降云圖

3 監測對比分析

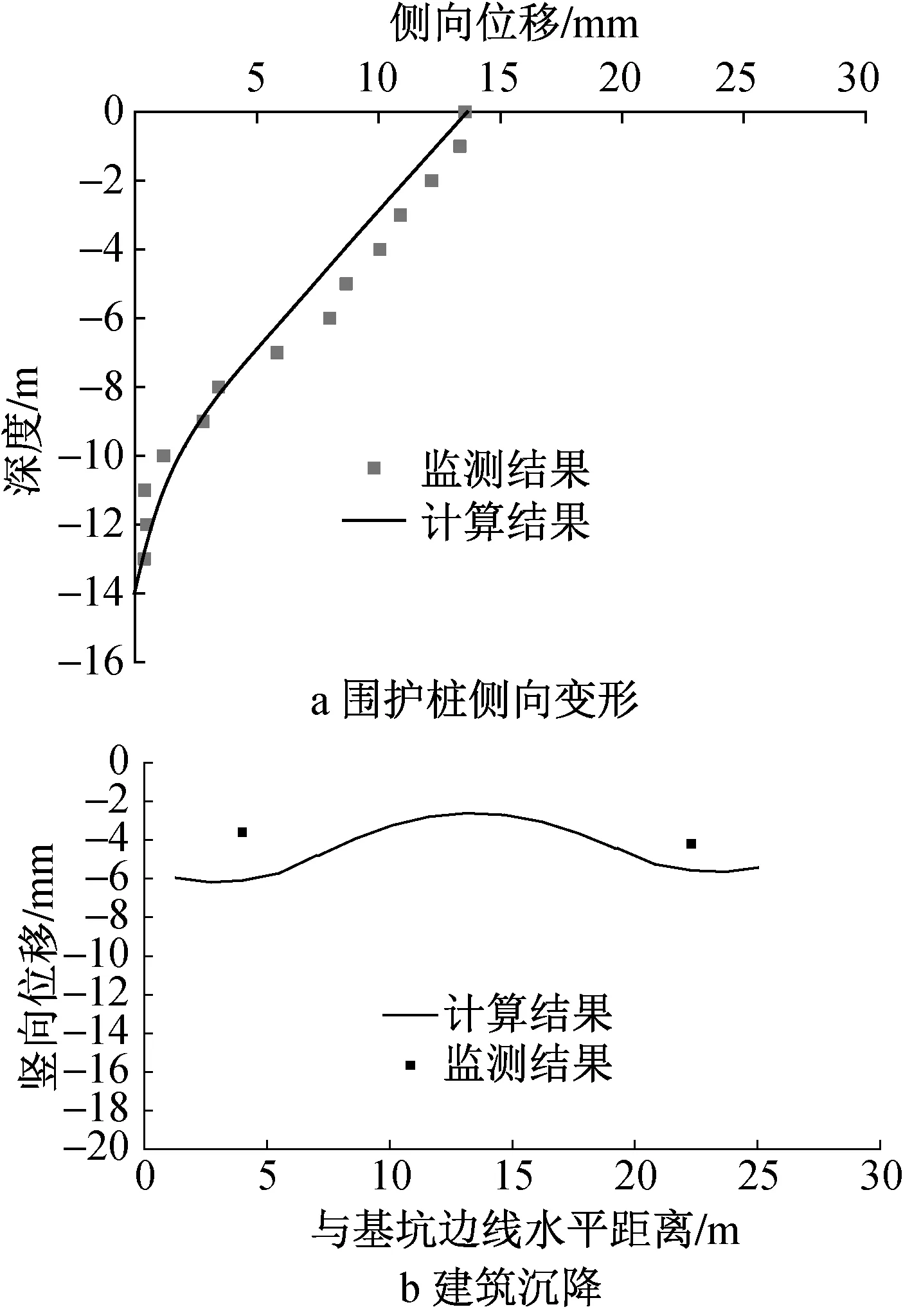

該工程施工過程中對樁身、深層土體位移、鄰近建筑沉降及位移、坡頂變形等項目進行了監測,在此對樁身水平位移及建筑沉降進行數值計算結果與實測數據對比分析。

針對樁身水平位移及建筑沉降的監測方案如下。

3.1 樁身水平位移

樁身水平位移監測采用直徑70mm且長度與支護樁深度基本相同的測斜管,將測斜管埋設于支護樁中,以監測基坑開挖引起的支護樁側向位移,共布設29個監測點。在基坑開挖期間,當開挖深度≤H/3時,監測頻率為1次/(2~3)d;當H/3≤開挖深度≤2H/3時,監測頻率為1次/(1~2)d;當開挖深度>2H/3時,監測頻率為1~2次/d。

3.2 建筑沉降

對于建筑沉降的監測采用專用測量釘或選用標志點布設在建筑結構柱或墻體的方式,對裕源厝布設13個沉降監測點,對天后宮布設6個沉降監測點。監測頻率同樁身水平位移一致。

該基坑開挖完成時,樁體水平位移的有限元計算值與現場實測值如圖7a所示,可看出,實測樁水平位移最大值為13.55mm,與有限元計算值對比可發現:樁身實測水平位移最大值與有限元計算得到的樁身水平位移最大值13.64mm基本相當,且都呈現樁頂大、沿深度逐漸減小的分布規律。

圖7 監測數據與計算結果對比分析

該基坑開挖完成時,建筑沉降的有限元計算值與現場實測值如圖7b所示,可看出,實測建筑沉降最大值為4.18mm,與有限元計算值對比可發現,建筑實測沉降最大值略小于有限元計算得到的建筑沉降最大值6.18mm;數值模擬結果及監測數據均表明,文物保護建筑在基坑開挖期間產生的沉降量均處于控制值內,該支護方案可保證文物保護建筑安全。

4 結語

本文針對福州某鄰近文物保護建筑的深基坑工程,采用數值模擬方式對基坑施工對鄰近文物保護建筑的影響進行了研究,得到以下結論。

1)對文物保護建筑物設置4m的保護線,并采用灌注樁+錨桿/鋼筋混凝土對撐/鋼斜撐支護方式可控制對周邊文物保護建筑的變形。

2)依據灌注樁+錨桿/鋼筋混凝土對撐/鋼斜撐等支護方案對該基坑進行施工,土體變形、樁身變形及鄰近建筑變形均滿足國家及福州市相關規范及標準要求。

3)根據監測結果的對比分析,有限元計算結果與實測結果規律一致,較吻合。