基于人機融合的智慧圖書館運行模式探析

林曦?武洪興

摘 要 人機融合智能技術的應用加快了社會各行業的智慧化進程,智慧圖書館的發展進步也急需人機融合智能技術支持。論文綜述人機智能與智慧圖書館的研究成果及彼此的聯系,分析當前智慧圖書館發展現狀及存在不足,探究人機融合智慧圖書館的理解與定位,從系統構建、框架設計、協同服務、優化結構四方面提出人機融合智慧圖書館運行策略,并對未來智慧圖書館人機融合發展方向進行展望,為后續智慧圖書館建設提供參考與借鑒。

關鍵詞 人機融合;智慧圖書館;人工智能;人類智能;運行策略

分類號G250.7

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2023.06.010

Analysis on the Operation Mode of Wisdom Library Based on Man-machine Integration

Lin Xi, Wu Hongxing

Abstract The application of human-machine integration intelligent technology has accelerated the process of intelligence in various industries in society, and the development and progress of smart libraries also urgently require the support of human-machine integration intelligent technology. This paper summarizes the research achievements and interrelationships between human-machine intelligence and smart libraries, analyzes the current development status and shortcomings of smart libraries, explores the understanding and positioning of human-machine integration smart libraries, proposes operational strategies for human-machine integration smart libraries from four aspects: system construction, framework design, collaborative services, and optimization structure, and looks forward to the future development direction of human-machine integration in smart libraries, provides reference and inspiration for the subsequent construction of smart libraries.

Keywords Man-machine integration. Wisdom library. Artificial intelligence. Human intelligence. Operation strategy.

0 引言

自芬蘭Markus Aittola等學者提出智慧圖書館(Smart Library)概念以來[1],隨著物聯網、大數據、云計算、5G、人工智能等新技術的蓬勃發展并逐漸應用到圖書館服務體系之中,再加上讀者使用圖書館習慣的悄然變化,使得智慧圖書館得到了快速發展。2017年,我國發布了《新一代人工智能發展規劃》,提出要將人工智能的社會屬性和技術屬性進行融合,構建開放、協同的人工智能科技創新體系,統籌布局人工智能創新平臺的戰略部署[2]。2021年,國務院公布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,首次在國家五年規劃中提出積極發展智慧圖書館,加快數字社會建設步伐的社會信息化戰略[3]。這一系列的頂層設計將智慧圖書館建設帶入了高速發展的快車道。

1 研究綜述

在人機智能層面,程洪[4]等通過對現代手術機器人、康復外骨骼機器人、智能假肢、汽車自動駕駛等人機智能應用案例進行分析,認為人機智能是現階段最能夠幫助智能交互機器人實現人機協作的系統。Andrist[5]等通過展示自然語言與用戶進行交互的工具包和系統組件,對開放世界中的人機智能協同系統進行研究,闡述了開放、可擴展的人機智能系統具備強大的處理和解決問題能力。孫效華[6]等從體驗和技術視角分析人機智能協同中的發展脈絡、研究框架、研究范圍、協同技術、體驗視角等問題,認為全方位、體系化協同發展的人機智能將是未來發展趨勢。劉偉[7-8]等通過對現有人工智能系統的數據信息表征和認知模型構建的優缺點進行分析,引出了深度態勢感知,并對人機智能環境下態勢感知進行深度剖析,提出人機智能將是未來智能科學及軍事智能的發展方向。

在智慧圖書館層面,饒權[9]提出智慧圖書館可通過對人工智能環境下的評價體系、標準規范體系及人才培養體系的構建與深化,滿足人類對信息資源智慧化服務的需求。譚春輝[10]等借助文獻分析工具對近十年我國智慧圖書館研究成果信息進行可視化分析,發現雖然圖書館界近年來對智慧圖書館研究的總體趨勢逐年遞增,但并未提及人機智能方面的內容。劉煒[11]等從業務、數據、服務和產品四方面探索構建智慧圖書館標準規范體系框架,不過僅在“用戶界面”提到了智慧圖書館人機交互規范。張興旺[12]等對古代南海海圖數字圖書館的智能化設施、環境、技術及人機交互界面等進行實證研究,發現信息隱喻方式可幫助智能化人機交互系統完成用戶與圖書館之間的信息關聯、理解與轉換,從而使智慧圖書館的人機融合與交互得以實現。

綜上所述,盡管國內外人機融合智能技術已在軍事、醫療、交通等方面有較多卓有成效的研究成果,也有部分學者對智慧圖書館的人機融合開展了相關研究,但智慧圖書館現階段的發展還過分依賴于人工智能,對人機智能的認識和運用相對欠缺,對圖書館如何通過人機融合智能態勢感知并解決復雜多變環境下各類問題的研究還處于空白。

2 智慧圖書館發展現狀及存在的問題

近年來,智慧圖書館從面上看發展非常迅速,借助人工智能能快速處理龐大的運行、儲存信息,幫助圖書館、館員和讀者解決了諸多難題,使圖書館的運轉變得更高效、便捷,但人工智能并非無所不能,智慧圖書館在實際應用中也存一些無法逾越的缺陷。

2.1 按部就班,處理問題呆板

圖書館在智能化進程中最致命的缺點就是過分依賴人工智能。目前智慧圖書館運用人工智能就如小學生按乘法口訣做數學題,口訣是什么答案就是什么,哪怕是在你面前“對答如流”的智能機器人,也是因為程序員前期輸入了足夠多的問題回答詞條,它并不能理解所提問題本身的含義,所以應對一些讀者較為刁鉆的問題時,智能機器人常常會出現答非所問、啼笑皆非的局面。當前,智慧圖書館人工智能系統缺乏對目標任務的自主發現、動態分析、統籌規劃和解決矛盾的溝通、協調、處理能力,很難處理不同場景下相同問題之間的細微差別,更不容易分清楚關聯事物之間不同的價值取向。

2.2 輕慮淺謀,理性思考欠缺

如何讓圖書館人工智能系統“明白”讀者在不同場景、不同階段的意圖變化,如何讓各種復雜的計算變得能讓人通俗易懂,都是目前擺在人工智能面前的難題。例如在高校圖書館中,若大一的新生和大四的學生都在圖書館智能檢索框中輸入“如何高效利用圖書館資源”,得到的檢索結果基本是一致的,但不同層面的讀者期望獲得的檢索結果卻是大相徑庭的,新生讀者大多是想了解圖書館眾多資源的介紹及使用方法,從而找到自己感興趣的資源,而大四的學生更想知道的是怎樣利用圖書館資源完成畢業論文的選題與撰寫。人是場景中的主動部分,人工智能只是人造的被動工具,現在智慧圖書館人工智能系統還不會隨環境、任務、人的變化而隨機應變的,智慧圖書館在態、勢、感知方面都還存在較大的可提升空間。

2.3 毫厘千里,思考角度狹隘

目前,智慧圖書館的人工智能系統還無法做到像人一樣全方位、多角度去思考或感受外部世界,人工智能處理問題的方式是在有限、封閉、線性環境下的相對固定的算法模型。要想智慧圖書館的智能系統能像人一樣理性思考、解決問題,還有有賴于科技取得更長足的進步。目前,對于智慧圖書館而言,最終的裁判權還是人,這是因為圖書館大多數問題的實質不僅是科學技術問題,還涉及大量的環境、社會、人文、倫理、法律等非科學技術問題,智慧圖書館系統在處理復雜問題時的綜合評判能力還比較弱。

3 人機融合智慧圖書館的理解與定位

在現實生活中,人們對人機融合智能的認知存在一些誤區,某些本應由人與人工智能系統聯動的“人機融合智能”才能完美解決的問題,卻常常被誤認為通過“人工智能”算法就能輕松解決,但實際情況是在運行智能設備的過程中仍需要豐富經驗的工作人員。完全依賴人工智能單獨進行工作或完成任務會帶來極大的安全隱患,所以在智慧圖書館建設中的模式應是人機融合,各司其職。因此如何讓人工智能和人類智能在人機融合環境下均發揮出最大效能是目前圖書館值得深入研究的重要課題。

3.2 人機融合智能

人機融合智能是一種由人、機、環境相互作用而產生的新型智能系統,它是集成了物理學、數學、生物學、人類學、智能科學、腦科學等學科的新一代智能科學體系,主要側重人腦與人工智能的融合、交互、協調的智能科學,是人工智能和人類智能研究范疇的延伸與拓展。不斷發展進步的人機融合智能系統所具備的實用性、便捷性、縝密性及拓展性,甚至可能遠遠超出開發者的預期,在信息智能輸入端,人機融合智能系統既能采集到人工智能硬件傳感器上海量、實時的客觀數據,也能采集到人所感知到的復雜、細微的主觀信息,并能把這兩類數據(信息)進行智能關聯和融合,去偽存真,在數據(信息)源頭形成全新的引流方式;在信息智能處理端,人機融合智能系統能將人的超強感知、分析和判斷能力與人工智能的超強識別、計算和處理能力進行交互、融合,構建起一種全新的分析、解決問題機制;在智能的輸出端,人機融合智能系統既能體現人在決策中的價值取向,也能融入人工智能超強的執行能力,人機合一,形成對事物的最優判斷[13]。

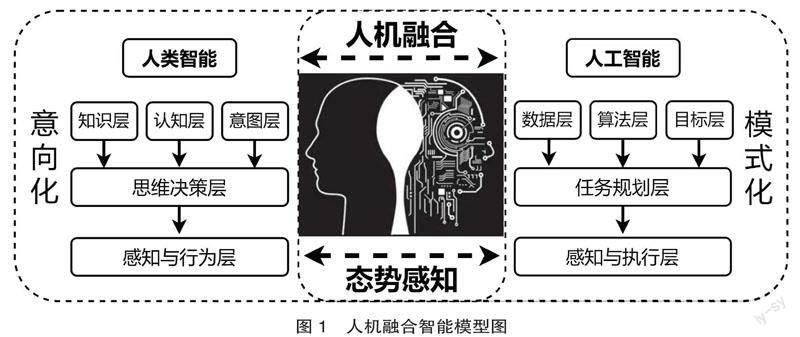

人類智能通過對外界信息、知識、環境的感知,并結合自身認知能力及經驗進行理性判斷,可綜合考量、處理各類復雜的問題,擅長處理價值取向的主觀信息,其解決問題的過程常為:通過理性思維判斷、整合人類大腦的知識層、認知層、意圖層,從而形成意向性的決策。人工智能通過選擇合適的算法對讀取到的外部數據進行系統地分析和計算,能快速處理海量的相互關聯的各類客觀數據,其運行過程為:按目標層意圖選擇相應算法讀取數據層的關聯信息,并按任務規劃層的要求進行精準計算,最終形成模式化的思維。人機智能采用雙向多層的融合、交互結構體系將人類智能與人工智能有機地融合,由單向智能轉變為雙向智能,讓人類智能與人工智能可以在相同或不同的層次之間進行匹配、交互和融合,形成最優的判斷結果(見圖1),從而使人機智能既兼顧了處理問題的高效性,也兼顧了理解問題的透徹性與前瞻性,實際使用效果既強于人類智能也優于人工智能。

3.3 人機融合智慧圖書館

智慧圖書館主要職能是針對用戶開展知識采訪、知識存儲、知識傳播、知識發現、知識服務和各類終端設備智能互聯這六方面的建設,從而實現圖書館資源、服務、空間、管理的全面智慧化。知識的關聯是指知識單元之間存在的各種聯系的總和,人具有智能的一部分,而不是全部,人工智能亦是同樣的道理,而人機智能可釋放出人與人工智能的最大潛力,互為補充,相得益彰,從而發揮更大的作用,為用戶提供更為精準的服務。比如,圖書館擬建設“攀枝花三線建設特色文獻庫”這類有復雜歷史背景的特色文獻庫,單通過智慧圖書館人工智能系統是很難實現的,人工智能系統只能幫助圖書館找到標題、關鍵詞、專家庫、內容摘要等顯性數據中含有“三線建設”或“三線”的文獻資料,但與攀枝花三線建設密不可分的諸如“攀枝花釩鈦磁鐵礦的發現”“攀枝花建市的初衷、歷史”“成昆鐵路的立項與建設”“攀鋼的成立與建設”等主題的文獻將無法采集到,通過人機智能的結合,既能通過人工智能對大數據的篩查盡可能全地收集到與三線有關的文獻資料,又能通過人的判斷,增加與三線建設相關主題文獻的篩查詞條,同時還能篩除掉那些雖文獻名中含有“三線”,但實際是數學或經濟名詞的“三線”而不是“三線建設”的文獻,通過人機融合協同工作,使得此類較為復雜的圖書館特色業務得以快速、精準地實施。

4 人機融合智慧圖書館運行策略

人機融合智慧圖書館的核心是人機系統工程的運維,重點在于是研究人、機器和環境之間的匹配與融合,涉及人機之間的數據讀取、算法、集成、分析、決策等方面的內容,最終達到人、機、環境的優化和可視性。

4.1 人機系統構建

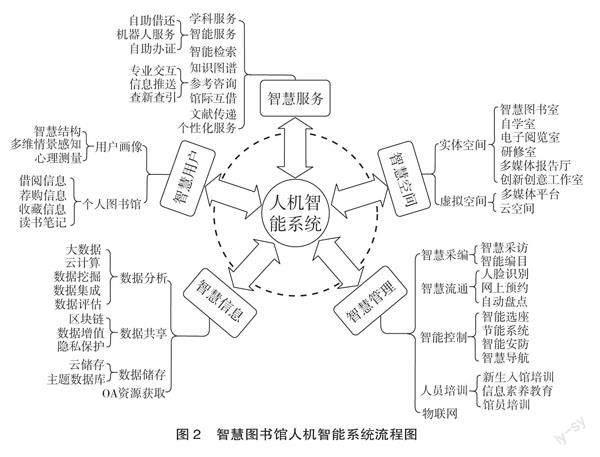

在智慧圖書館人機系統構建過程中,須根據智慧圖書館人機智能系統具體流程(見圖2)進行具體分析,決定其究竟是由人還是人工智能系統來主導決策、開展服務。一方面是功能分配,從圖2可以看出,智慧圖書館的建設是按照外部需求進行搭建的,存在被動的屬性。另一方面是能力分配,是智慧圖書館不斷向前發展的內部動力,存在主動的屬性。具體的分配機制為:智慧圖書館人機智能系統在處理復雜、異構、非線性的數據、信息和問題時,諸如“查新查引”“學科服務”“信息素養教育”“數據評估”等,需重點發揮人類智能的優勢,這時人的或是類人的方向性把控與預處理顯得尤為重要,是智慧圖書館人機智能融合系統設計的核心。當復雜問題、信息被分解到固定區域后,人工智能有界、便捷、準確的優勢便可得以充分發揮,其憑借超強的數據處理能力,可更及時、快速地處理業務,是智慧圖書館人機智能融合系統設計的重點,也覆蓋了智慧圖書館大多數的業務工作。在處理某些邊界不夠清晰、復雜程度不高的數據、信息和問題時,就需要人工智能系統合理分配人與人工智能的參與程度,找到二者的最佳契合點,發揮人類智能與人工智能各自的優勢,形成合力,聯合處置,是智慧圖書館人機智能融合系統設計的難點。

4.2 人機融合智能設計框架

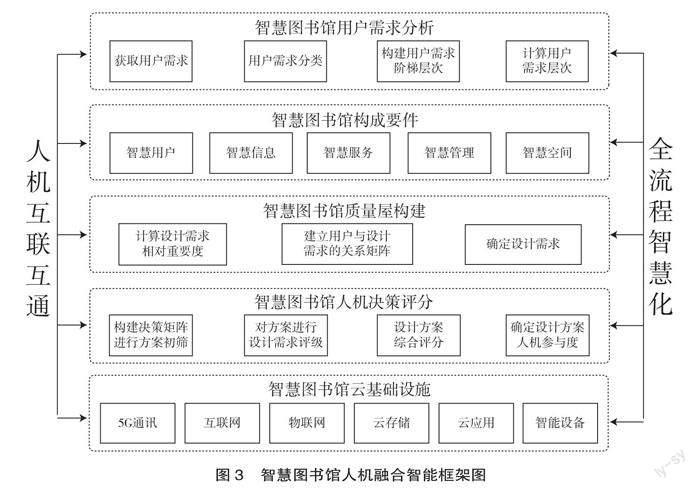

智慧圖書館人機智能系統是面向復雜人機協同應用場景的智能系統,圖書館人機融合智能設計框架是在智慧圖書館云基礎設施和構成要件的基礎上通過對用戶需求進行分析,并根據智慧圖書館質量屋構建要求和人機決策評分規則來確定具體事件的人機融合智能解決方案,其技術核心是如何通過人機互聯互通將人類智能和機器智能有機融合實現圖書館全流程智慧化,以解決智慧圖書館實際應用場景、任務中人機協同的不確定性、目標不一致性和開放性等難題,從而實現自然、安全、協調的人機交互與融合發展(見圖3)。人、機、環境在圖書館運行過程中都是變量,人機交互建模過程中既要考慮因人而異,也要考量科技進步帶來的人工智能迭代,同時還要分析因環境而異的因素。智慧圖書館人機系統需在人、機、環境的變化中找到最佳的結合點,充分體現人機融合的優勢,才能使系統發揮出最大的效能。智慧圖書館人機融合界面設計框架的實質就是要處理變與不變的關系,人的變與不變是由其認知和價值觀所驅動的,人工智能系統的變與不變則是由輸入程序和事實驅動的,盡管人工智能常常會受到開發者或使用者的觀念或習慣的影響,但依然相對固定,基本不會因實現情境變化而進行自主選擇和決策。

4.3 人機協同服務

人機協同服務過程中需要重點處理好理解與反思的問題,由人類智能與人工智能進行融合構成的人機智慧圖書館系統,相較于傳統圖書館,其主要優勢在于將人的智慧與機器智能完美融合,實現優勢互補。在人機智能系統中,人是弱態強勢、弱感強知,機是強態弱勢、強感弱知,作為有較強專業素養的圖書館員,對于未知的復雜情況有更強的處置能力,能夠快速處理知識服務過程中變化萬千的突發狀況,而人工智能相較于人類,在常規化、模式化操作時,其穩定、快捷、精準的優勢得以充分發揮,不會因為工作的時間長、強度高、范圍廣而產生情緒和疲勞,所以,只有通過精準、自然、協調的人機合作,才能夠保證圖書館的服務更安全、穩定、精確和便捷。2018年,Nushi等人開發設計了一套人機混合的智能發現工具——Pandora,其可以對人和系統生成的觀測結果進行綜合分析,并利用來描述和解釋系統的運行機理或故障原因,加深了人機智能協同下對系統行為和故障的理解[14]。圖書館人機融合系統也應該開發類似的工具,加深人機之間各種“試錯”后的經驗交流與學習,便于后期的人機深度融合與對讀者更精準的服務。

4.4 人機結構優化

智慧圖書館人機融合智能系統作為一個結構復雜的、多元的、自適應需求強烈的生態系統,其從讀者需求、知識發現、知識推廣、信息資源管理維度上如何自主實現態勢感知,是智慧圖書館人機結構優化的前提。智慧圖書館可通過人機融合系統確定圖書館事務的分工及人機的匹配。人工智能偏向于“硬智”,人類智能偏向于“軟智”,人機融合智能則是“軟硬智”,智慧圖書館運行過程中,復雜的、強的、超級的智能都是軟硬智,所以人機結構的不斷優化對圖書館智慧化發展顯得尤為重要。現在人工智能科學在智慧圖書館的應用中還存在一個不易突破的難題,就是把人(讀者、館員)看成是理性人,殊不知,人是活的、差異化巨大的群體,智卻是相對固定的智,每個人都是獨立的個體,其需求、價值觀、意識及圖書館帶給的體驗感都不盡相同,目前,要用遠還未達到有自主思考意識和思想的弱人工智能去匹配差異化極大的人的需求,還存在較多不完美的地方。智慧圖書館人機之間的融合、優化就如同建設高樓的鋼筋與混凝土一樣,只有二者相互匹配、充分融合才能使高樓建到所需的高度。當前,智慧圖書館研究與建設僅僅融入圖書館學和智能科學是不夠的,還需要滲入人類學、哲學、社會學、仿生學、心理學、藝術學等學科才能使人機融合智能圖書館系統做到通情達理、善解人意、高效運行。

5 人機融合智慧圖書館未來發展方向

事物的發展從來都不是一成不變的,人機融合智能發展精髓就是其會隨著事實或價值變動而發生相應的適應性變動,借用經濟學家熊彼特的創造性破壞理論觀點,可把智慧圖書館人機融合發展過程說為:“人機融合的發展就是不斷地從圖書館內部革新,從而不斷破壞舊的,創造新的智慧圖書館人機融合結構,以適應圖書館與讀者需求的變化。”這種過程也將是人機融合智慧圖書館未來發展的方向。

5.1 全方位

在人機智能得到充分融合的條件下,智慧圖書館將是一種新型的人機智能系統,未來的人機融合智能將在圖書館信息資源的儲存、傳遞、分析、處理、決策與執行等領域都發揮更大的作用,人機融合智能將在智慧圖書館得到全方位、全過程的運用。首先,在信息資源儲存與傳遞方面,智慧圖書館信息資源的識別、儲存、傳遞是智能化發展的前提。在圖書館各類信息儲存與傳遞過程中,需要實現機器感知的客觀數據與人的感知的主觀信息進行有效融合。此外,還可對智慧圖書館多通道、多領域人機交互中的信號實現有機融合的智能管理與應用,以深化智慧圖書館對讀者或館員意圖的精準理解,從而為人機智能個性化服務提供扎實的基礎。其次,在信息資源分析、處理方面,智慧圖書館人機智能系統需要將人的認知與人工智能的計算實現全方位、多角度的融合,相關的問題包括如何充分挖掘人(館員、讀者)的主觀能動性,如何讓人利用人機智能系統以常規的方式在智能回路中進行學習與訓練,并挖掘、激發更多人類智能的潛能,以及如何通過構建任務使人工智能設備在人機智能系統能夠同時從人的認知和海量信息數據中進行自主學習,從而增強機器的“人性化”與實用性。然后,在信息資源決策、執行方面,智慧圖書館系統需要將概率化的模型輸出結果與人的規則化價值判斷進行匹配,以支持決策在人機智能協同的形式中得到有效執行。另外,隨著“強人工智能時代”的到來,衍生出人、機、環境共同作用下的新型“人機融合”的智能傳播關系也將進一步提升圖書館的智慧化,新型智慧圖書館系統將具有更為強大的感知、規劃、分析、計算、協調和執行等能力,通過智能采集來自于人、環境、物的主觀感覺與客觀信息相結合的數據,并將數據運算與人的認知、情感進行智能匹配,并將人的價值判斷與人工智能的優化結果進行有機結合,以“機器模擬人”的方式,不斷將人的需求、策略與人工智能的感知、執行進行融合,幫助智慧圖書館實現人與機器之間的相互嵌入、理解與依存,從而幫助智慧圖書館全方位解決人類智能不均衡和體力不持續的短板,以及人工智能應變能力差的缺點[15]。

5.2 自主化

美國計算機專家阿米爾·侯賽因(Amir Hussein)指出,目前,弱人工智能設備已經能做到按照人類編寫的程序出色完成固定的模塊化的任務,而自主化程度較高的強人工智能設備不僅能為自己設定新的行為目標,還能通過自主學習完成此目標[16],預示著人工智能未來會向自主化方向發展,這也是人機智能融合未來研究的重點。未來智慧圖書館在運行過程中,將涉及人機融合系統的主動推薦、自主學習、自然進化和自身免疫等方面的內容,這都是推進智慧圖書館系統自主化非常重要的環節。智慧圖書館人機融合智能形式需要解決的核心問題就是把人類智能和機器智能的優勢自主地整合在一起,形成一套智能適配機理。若把人工智能看成是建立在確定性數據、算法、算力基礎上較為復雜的系統,那么人類智能則應是建立在隨機性知識、算理、算計基礎上的更為復雜的系統,而未來智慧圖書館系統通過人機自主融合既能快速計算模式化的數據,也能自主并理性分析、解決隨機性的信息。

5.3 集群化

在未來,隨著群體智能技術的發展與成熟,以及人類對腦科學研究的不斷深入,類腦智能將幫助智慧圖書館的人類智能與人工智能逐漸擴展到集群化的人機協同智能。這些新技術的應用會讓未來智慧圖書館人機智能協同的類型變得更加豐富多樣,既包括個人與單個或多個獨立圖書館智能系統的協同,也包括個人與圖書館群體智能系統的協同,還包括眾人與圖書館群體智能系統的協同,此時基于群體智能的智慧圖書館人機智能系統將具備更為明顯的群體化特性與優勢。其每一項子系統的運行都極其復雜,這當中數量龐大的人(讀者、館員)既是智慧圖書館的建設者,也是圖書館智慧服務的享用者,其群體智慧與人工智能聚合的力量和智慧將覆蓋智慧圖書館系統的始端與末端,產生群聚效應,更進一步地在有多個人類個體參與任務協作情況下,還將形成多人與群體智能系統的群體混合智能,使智慧圖書館的潛能得到更為極致的發揮。

5.4 倫理性

智慧圖書館人機融合智能技術的發展,不僅是新技術、算法和硬件設備的更新換代,更加重要的是人機融合機制、機理的推陳出新與符合常理,這當中就涉及人機智能的倫理問題。目前,智慧圖書館系統大多只關注人(讀者、館員)的社會環境與自然環境這類外部環境,通過傳感器獲得場景數據來綜合分析人的顯性需求,還不能通過算法來分析出人的內部心理場景與需求,人的心理活動具有較強的傾向性、動機性和不確定性,往往也是其內在需求最真實的反應[17]。所以對于未來智慧圖書館人機融合智能發展而言,不僅需要在技術、設備、機制、機理上的不斷發展和完善,還需要通過人機智能倫理的研究,既考慮人機智能技術的高速發展,同時也兼顧融合主體——人類的思維與認知方式,建立符合人內隱行為的人機融合、交互新模式,讓人類與機器各盡其職、互相配合與相互促進,從而使智慧圖書館人機融合智能達到更高的目標層次。

6 結語

人機智能時代,人、機、環境系統都會朝著和諧一致的方向發展,圖書館智慧化的目標將不再是簡單的“Al+圖書館”或“圖書館+智能算法”所能實現的。隨著人機智能與智慧圖書館深度融合,圖書館事業生態將更加明晰,智慧化服務也將得到進一步優化與創新。

參考文獻

AITTOLAL M, RYHANEN T,OJALA T.Smart library: location-aware mobile library service[C]//5th International Symposium on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services.Udine:Springer,2003:411-415.

國務院關于印發《新一代人工智能發展規劃》的通知[EB/OL].[2022-05-10]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要[EB/OL].[2022-05-10].http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

程洪,黃瑞,邱靜,等.人機智能技術及系統研究進展綜述[J].智能系統學報,2020(2):386-398.

ANDRIST S,BOHUS D,FENIELLO A.Demonstrating a Framework for Rapid Development of Physically Situated Interactive Systems[C].Daegu:2019 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2019.

孫效華,張義文,秦覺曉,等.人機智能協同研究綜述[J].包裝工程,2020 (18):1-11.

劉偉.人機智能融合:人工智能發展的未來方向[J].人民論壇·學術前沿,2017(20):32-38.

劉偉,張玉坤,曹國熙.有關軍事人機混合智能的幾點思考[J].火力與指揮控制,2018(10):1-7.

饒權.全國智慧圖書館體系:開啟圖書館智慧化轉型新篇章[J].中國圖書館學報,2021(1):4-11.

譚春輝,周一夫.近十年我國智慧圖書館研究態勢[J].圖書館論壇,2022(1):69-79.

劉煒,劉圣嬰.智慧圖書館標準規范體系框架初探[J].圖書館建設,2018 (4):91-95.

張興旺,趙樂,葛夢蘭.人工智能時代數字圖書館智能化人機交互技術分析:以古代南海海圖數字圖書館為例[J].圖書與情報,2018(5):56-64.

劉偉.軍事智能化的瓶頸與關鍵問題研究[J].人民論壇·學術前沿,2021(10):30-34.

NUSHI B, KAMAR E, HORVITZ E. Towards account-able AI: hybrid human-machine analyses for chara-cterizing system failure[J].ArXiv PreprintarXiv,2018:126-135.

馮雯璐,白紫冉,喬羽.智能傳播趨勢下的人機關系及其倫理審視[J].湖南大學學報,2022(3):154-160.

侯賽因.終極智能:感知機器與人工智能的未來[M].賽迪研究院專家組,譯.北京:中信出版社,2018:36.

劉偉.人機融合:超越人工智能[M].北京:清華大學出版社,2021:270-271.

(收稿日期:2023-01-05 編校:左靜遠,曹曉文)