用有趣的循環方式表達對生活誠摯的愛

張茜琳 史晨超

編者按:一頁頁地翻開《從前有座山》這本圖畫書,迎面而來一股濃郁的中國風氛圍。我們看到了文字與畫面有趣的雙重循環,一是經典童謠故事里的文字循環,二是中國水墨畫面中的生活日常場景和四季循環。父子倆同為這本圖書的插畫創作者,用中國式簡單有趣的循環方式,向讀者展示了自己對生活樸實卻誠摯的愛。這本圖畫書創作有怎樣有趣的故事?本期專訪《從前有座山》繪本插畫作者田宇。

《幼》:《從前有座山》是幾代人耳熟能詳的童謠故事,也是您和您父親進行圖畫書創作的首次插畫合作,為什么做這個選擇,對您而言有特殊含義嗎?有什么趣事與我們讀者分享一下?

田:首先,我的記憶中始終存在這個故事。從小到大聽到的故事很多,但這個故事在記憶里顯得異常清晰,這也是它神奇的地方。我做繪本創作之后,突然間想起這個故事,發現它的結構很好玩,四句話為一個小單元,循環四次,即按四個跨頁一個單元計算,重復四次,就是十六個跨頁,也就是三十二頁,正好是適合繪本創作的一個結構。

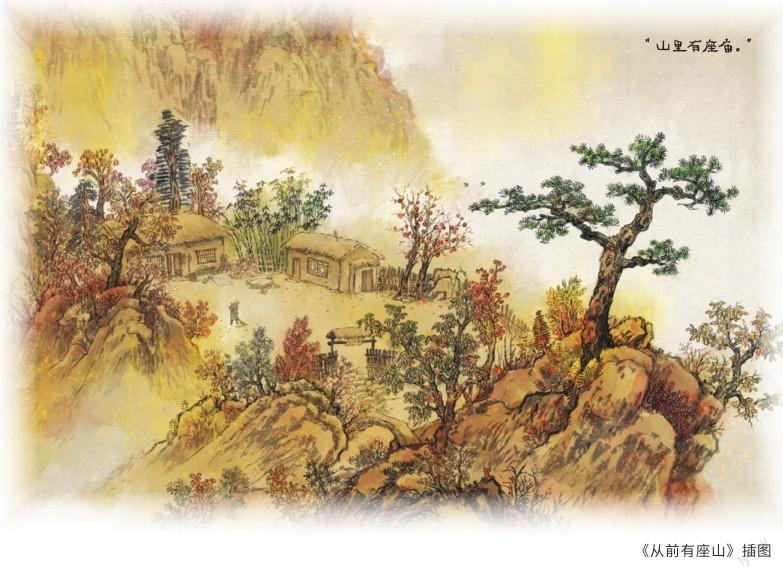

其次,這個繪本故事的文字很有意思,“從前有座山,山里有座廟,廟里有兩個和尚……”,每句話下句的首字和上句的尾字都相連,并層層遞進,這種層層遞進的感覺與四個跨頁構成一個循環的結構,讓我產生了要把這個故事創作成繪本的想法。其實這個想法在四五年前就有了,只是陰差陽錯到了去年,我父親和母親來北京看望我 ,我才又想起了這件事情。我父親是畫中國畫的,如果讓他畫這個故事畫面里的環境和山水,我來畫這個故事畫面里的人物、動物等,相當于我與我父親畫與畫之間的一種合作。其實作為兩個畫畫的人,很少有機會在一幅畫面上一起畫,更何況要畫很多張,并且還要成為一本圖畫書,尤其與我合作的這個人又是我的父親,這種感覺很有趣。

在這里值得一提的是,機緣是很重要的事情。印象中我父親喜歡重復畫同一個主題,在畫面里他經常畫一座山,山的深處有一個寺院,這個寺院是真實存在的龍潭寺,其住持也是我父親的朋友,來我家做過客。我父親畫過很多不同環境和時節下的龍潭寺,比如夜里的、白天的、春天的、夏天的……正好在《從前有座山》故事的畫面結構當中,和文字一樣,幾幅畫面是需要重復的。于是,我同時在思考如何去理解“循環”這個話題,我可以把這里面的豐富性呈現出來,讀者可以從畫面和故事中感受到這種循環里所蘊含的力量……

父親大概用了三個月時間給我提供了完整的畫面,我拿到畫面后開始在此基礎上再去創作人物、動物和季節的更多細節變化。整個故事畫面創作的流程,大致就是這樣。

《幼》:在這本圖畫書創作的過程中,文字部分出自經典童謠故事,您如何讓插畫創作與經典文字產生鏈接,讓讀者同時感受繪畫和文字這兩種語言的節奏美的?

田:一本好的圖畫書,它的畫面和文字一定是雙線成立的。這本圖畫書的創作有非常好的文字基礎,從一開始我們就達成共識,要盡可能保持原汁原味的文本自身,要把所有力量放在插畫的創作上。文字的簡單恰恰給我們留下了很大的畫面創作空間。

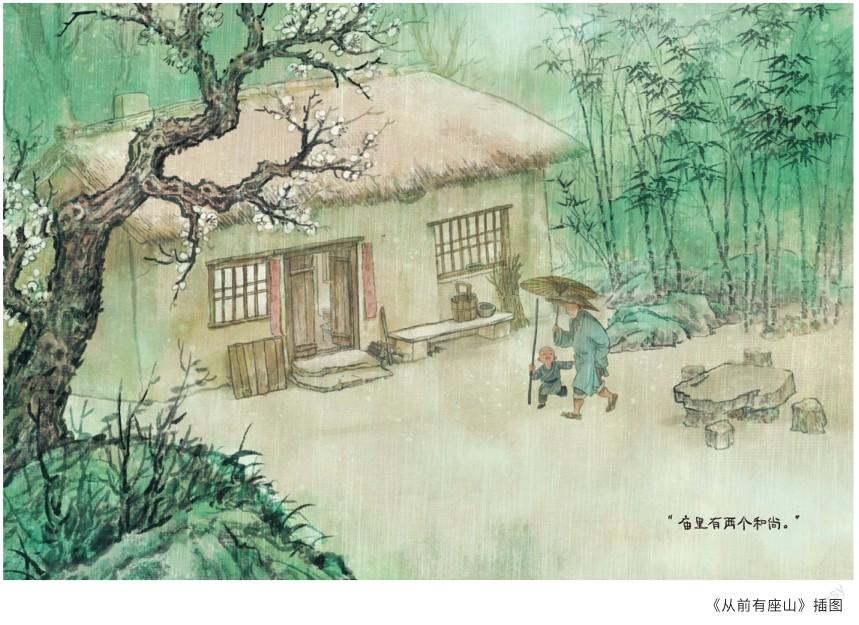

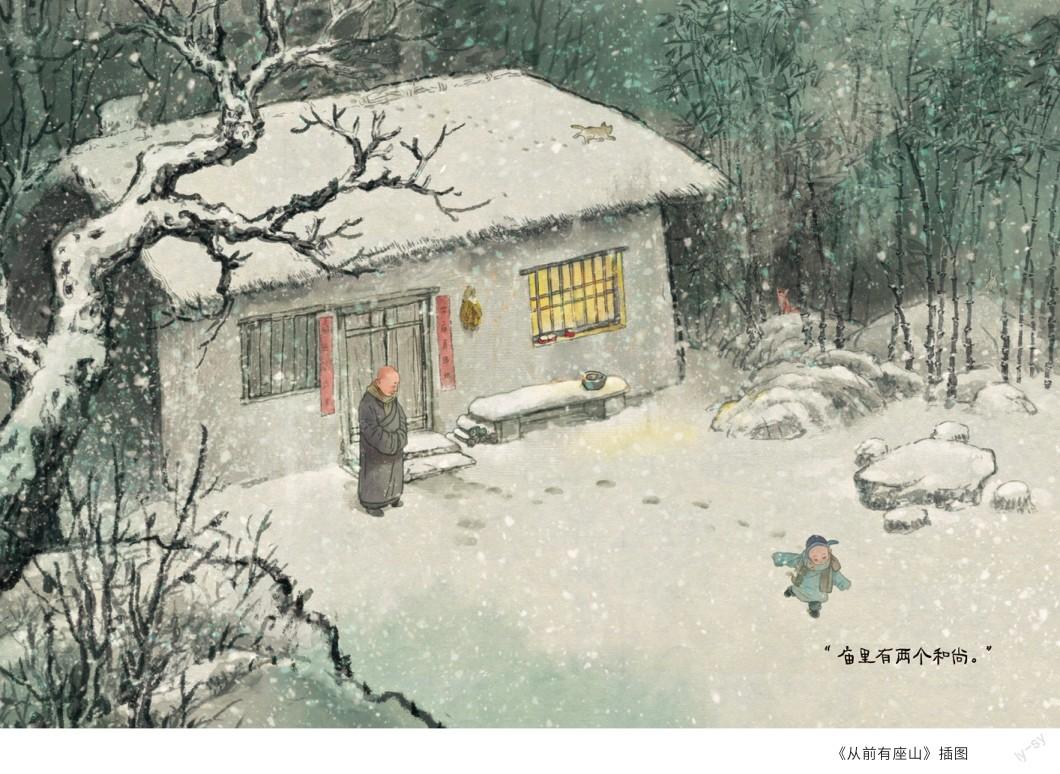

某種程度上講,這本書對我而言就像無字書,雖然每一頁都有文字,但文字就像旋律,一聲琴音響過之后,留給我們更多的空間,是在畫面里發現的更多趣味,是藏在文字背后的視覺空間。針對這一點,我們設計無數的生活細節和生活痕跡。比如從四季的交替到陰、晴、雨、雪,再到柴、米、油、鹽,比如從春天的耕種到秋天的收獲,比如生活日常中的砍柴,包括動物在畫面里生活的痕跡和細節,比如看到白鷺、丹頂鶴,看到山里有鹿、林間有馬等。這些設計和安排,為的是讓簡單的一句話背后指代的這個視覺世界是活的,是真的可以在里面生活的。

此外,我大膽地把傳統意義的廟宇形象換成一個樸素的北方民居的房子,為的是在這個故事里把和尚在廟宇里修行的事情虛化,變成老和尚帶著小和尚在山里生活,生活的場景越真實、越樸素,傳遞出來的力量也就越真切。因此,我對這本書的理解,更像是一種很特別的無字書,在這里的文字只是引導我們到世界的一個旋律,更多的是我們開放地自由地在畫面中發現和感受生活的味道。這也是一種很特別的體驗,尤其是對現代習慣了都市生活的孩子而言,更是如此。

《幼》:《從前有座山》這個經典童謠故事文字結構很有意思,一直在循環。而您插畫部分也在循環,但在四季循環中又有豐富有趣的細節變化。您在創作中如何把握這種文字和畫面之間節奏的和諧感,能和我們讀者具體聊聊嗎?

這本書嚴格來說沒有明確的結尾,比如從冬天開始,然后春、夏、秋,故事似乎突然結束了。但實際并沒有。和《從前有座山》的故事文字一樣,畫面也一直在循環,秋天過后又是一個新的冬天,新的一年開始了。這種清晰的春、夏、秋、冬的循環結構看似是不變的,但循環中又有變化,變化的是始終向前的生活。這種變化并不單指老和尚和小和尚的生活,還包括了之前提到的在他們之外的很多細節,比如小動物們也在這里生活著。這些細節彼此之間也存在關聯和互動,是我很喜歡的狀態。我第一次翻動這本書的時候很興奮,因為通過這種循環方式呈現故事所具有的力量,讓身為作者的我驚喜不已。雖然每一幅畫面我都很熟悉,但翻完書的時候,我油然而生的寧靜感和舒適感,恰是我想送給成人的感受,所以達到這個效果對我而言是一種意外的驚喜和收獲。

《幼》:本書的圖畫選用了中國水墨畫的表現形式,一頁頁就如一幅幅展開的畫卷,清秀淡雅,既讓人仿佛身臨其境感受山、林、寺的意境美,又讓人仿佛隨師徒二人,在周而復始的四季變化中體驗淡然從容的生活方式,對孩子們而言是一次很好的中華文化傳承的啟蒙。兩位老師具體如何通過創作達到這種效果的?

田:我父親加入這次的創作,本身就為這本書打下了一個中國畫的視覺基礎。他將大半輩子的精力都投入到中國畫的創作當中,他來畫山水本身就奠定這本書東方視角的基調,再加上圖書文字本身具有東方文本的邏輯,讓我們在簡單又有趣的文字基礎上,又看到很多中國文化傳遞的價值和道理。如果老和尚和小和尚講道理的話,第一就要讓小和尚覺得不枯燥,第二要讓小和尚在不同情境下對同一個道理的收獲和體會也不一樣。所以當我再次創作這本書,就很有誠意地想把文字背后的東西也傳遞出來,把這種文字循環過程中具備的豐富價值展示給讀者,這也很有中國特色。所以從文本的樣貌到背后傳遞出來的信息,再到我們的畫法,都是非常中國化的。

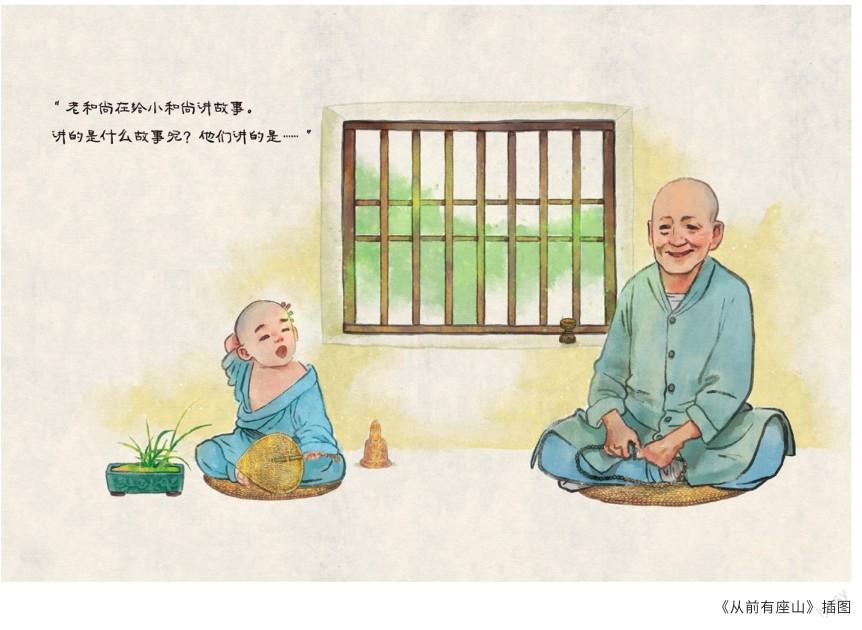

我需要考慮的最后一個問題是,怎么保持與故事中兩個主角的距離。圖畫里每一季節的第四幅畫,都在描寫走進老和尚屋子,但走進去看到的畫面并不復雜,只有老和尚、小和尚以及與一些與他們正在做的事發生關聯的小物件。我最大程度簡化了室內的效果,單純提取出來一些人和事物,是希望把他們和現在的讀者拉開距離,形成遠觀的感受。我制造這種距離感,一是讓讀者產生更好的代入感,二是給他們想象的空間,以此強化這兩個角色正在做的事所呈現出來的味道。從老和尚給小和尚講故事,到老和尚給小和尚縫衣服,再到午后兩人休憩,這些生活細節符合老和尚講故事的內容,也向讀者充分展現了尋常生活本身所具有的趣味,同時我并沒有把室內生活的細節堆滿,而在畫面上留了一些白。留白也是中國畫的一種藝術,這也是我比較滿意的地方。

最后需要感謝一下我的責編,給了我創作這本書最大的自由,并且在圖書制作上最后呈現出非常雅致的狀態,每次翻開都會油然而生一種愜意與自在感。