晉南地區汾河流域明清戲臺文化研究

摘要:戲臺是不可移動文物類別中古建筑的一個重要類型,它是依托戲曲表演而生的文化建筑。從古至今,古戲臺作為一種建筑符號,承載著人們對精神世界的追求和寄托,更是研究戲曲文化的“活化石”。文章通過對晉南地區汾河流域一帶明清時期戲臺建筑形制、建造結構和裝飾特點等方面的研究和分析,總結歸納出這一區域明清時期戲臺的文化特點。

關鍵詞:晉南地區;汾河流域;明清戲臺;文化研究

戲臺,引用《中國古戲臺建筑史》[1]中羅德胤先生給出的概念:“以戲曲表演為主要功能的有頂建筑。”他的這一定義,對中國戲臺建筑的發展、作用及空間準確明了地進行了詮釋。顧名思義,戲臺即供演戲使用的臺子,在不同的歷史時期有著不同的建造特征,其分布特點極其廣泛,從南到北,無論是城市鄉村還是山區平原,有人類聚集的地方就會建造戲臺,以滿足人們精神信仰的需求。中國傳統戲曲種類繁多,戲曲的多元文化可稱為“戲臺文化”,可以說戲臺就是中國人的劇場。古戲臺的歷史是一部中華文化的發展史,它們靜靜地展示著傳統的劇場形態,含蓄地呈現出各個歷史時期不同種類戲曲的藝術特征,也聯系著古往今來、東南西北的戲種戲俗,為研究古典戲劇的表演形式提供了豐富的實物資料。古戲臺見證了中國戲曲昔日的繁榮,也目睹著古人最鮮活的民俗生態,對戲曲發展起著重要的傳播和傳承作用。

一、晉南地區汾河流域古戲臺概況

晉南地區泛指山西省南部,主要指運城、臨汾兩市,該地區是運城、臨汾盆地形成的自然地理區域,有著較為完整、連續的行政區劃,是西進關中、南下中原的戰略要地。這一地區交通條件便利,是農耕文明的重要發祥地,在政治、經濟、文化上發揮了區域節點的作用,形成了民俗文化、宗教信仰與文明互鑒的活躍局面,并保留了數量龐大、內涵豐富的古建筑實物遺存,戲臺就是其中的典型代表。

因地域、氣候、文化、物產、民俗等多種因素的差異,各地的戲臺呈現出不同的形式。本文主要以晉南地區汾河流域的新絳、稷山、河津、萬榮四縣古戲臺為例,分析明清時期汾水流域戲臺的建筑特點。

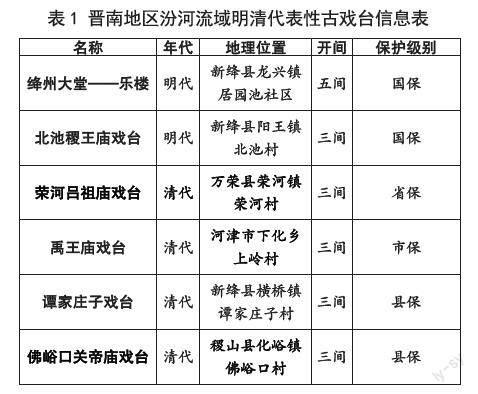

晉南地區汾河流域保存較為完好的明清戲臺均為木結構建筑,體現了這一時期戲臺的共同特征,也是我國傳統戲曲文化背景下的寶貴遺產。本文選取該區域國家級、省級、市縣級古戲臺作為研究對象,通過對它們在結構、形制、裝飾等方面關聯性的分析,總結出這一區域古戲臺的建筑特征和建造特點,認為其具有鮮明的關聯性和較高的歷史、藝術、科學、文化和社會價值(表1)。

二、晉南汾河流域明清戲臺建筑特征分析

(一)建筑形制及格局

戲臺,又稱樂樓、戲樓。戲曲最初的演出場地十分簡便,畫地為場,藝人演出,眾人觀看,即撂地為場。后來觀眾增多,場地擁擠,觀看困難,漸漸出現了宛丘和露臺。再后來,在露臺上加了頂蓋以遮陽避雨,樂樓舞庭便應運而生了[2]。

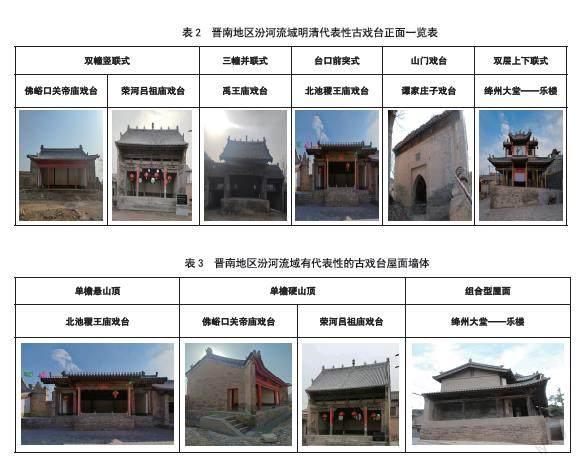

晉南汾河流域明清時期戲臺的外觀特征大體相似,多為倒座式,由廟宇戲臺演變而來。廟宇戲臺的正面對著神殿,意為給神唱戲,朝向為坐南面北。為方便人們看戲,其形制多為建在高出地面1米左右的磚石臺基之上的木結構建筑,格局形式豐富多彩,由早期的四面圍觀到三面圍觀再到一面觀,開間則由金元時期的一間到元末明初出現的三間以及清代的五開間。形制有前臺與后臺為兩座建筑連為一體的“雙幢豎聯式”,還有兩側建有耳房的“三幢并聯式”“臺口前突式”(雙幢并聯式變體,將前臺變窄凸出來,以拉近與觀眾的距離,起到互動的作用)及山門戲臺,更有上下“雙層上下聯式”層次感鮮明的建造形制等(表2)。

(二)梁架結構及墻體屋面特征

明清時期,隨著人們對精神生活追求的提升,看戲已成為一項重要的休閑娛樂方式,戲臺建筑的營造手法、梁架結構因此有了共性的特征。因戲曲內容在后期發展為兩軍對打的場景,其所相應的戲臺也不得不逐步擴大,前后臺有了明確的劃分,一些戲臺的后臺甚至比前臺規模還要大[3]。此時晉南地區汾河流域一帶古戲臺梁架結構的共同點是普遍使用移柱造、減柱造手法,前檐將明間兩柱分別向次間方向位移,減少內柱的使用,以便增加臺口和后臺的使用面積,為唱大戲提供更多可利用的空間。在進深方面,為三架、五架或七架梁對前后單步梁撤上露明式構架。屋面多為“單檐懸山頂”(明代)、“單檐硬山頂”(清代)及“組合式屋面”,屋頂為灰陶筒板布瓦覆頂。

新絳的絳州大堂——樂樓較為特別,主樓明間北出抱廈一間,一層為前出廊、單檐懸山頂,二層為歇山頂。在建筑結構上,主樓、圍廊與抱廈有機結合,這在晉南現存古戲臺中較為罕見。其設計構思巧妙,有獨特之處,是“組合式屋面”的典型實例(表3)。

在墻體方面則有一個共同特征,那就是前檐山墻呈八字形,似喇叭狀,能更好地將聲音向外傳遞,起到擴音效果。這一做法體現了古人的聰明智慧,具有一定的科學研究價值。

(三)裝飾特點及工藝技巧

明清時期是我國戲曲發展的黃金階段,劇種、曲種、演出形式可謂鼎盛,各地的戲臺建筑也跟隨這一傳統文化的發展在內部裝飾裝修及工藝技法上達到了登峰造極的境界,從最初稍有裝飾、近乎簡陋到繁雜裝飾、極盡奢華。后期的戲臺,從講究實用的柱礎到雕刻精美的隔斷,從名人志士題寫的匾額到平仄協調的楹聯,從裝飾性極強的雀替到交錯復雜的藻井,把民間藝人的創造思維和藝術積淀都鐫刻在古戲臺的一磚一石之上。但在這看似變化巨驟的面目之下,不變的始終是一個審美趣味復雜、藝術氣質對立、充滿矛盾的神廟戲臺:神秘與直白、典雅與庸俗、質樸與豪奢等[4]。

晉南地區汾河流域明清時期戲臺在裝飾上出現了比較大的變化,明代相對古樸簡潔,到了清代豐富多彩的雕刻手法出現,木、磚、石雕工藝相結合,高浮雕、鏤空雕、層雕、淺浮雕、線刻等雕刻手法涌現,雕飾物有花卉鳥獸、人物故事、詞牌楹聯等內容,立體感、層次感、動態感強,層層疊壓、層層半隱,工藝精湛、技法高超。雕刻后的構件具有一定的地方特色,特別是鏤雕、浮雕技術運用尤其精湛、美輪美奐。而雕刻技法的運用,以萬榮榮河呂祖廟戲臺具有代表性,其額枋、斗栱、雀替、梁架的雕刻均特別精美,浮雕和透雕工藝同步使用,石雕和磚雕參入其中,增加了這一建筑的靈動與活力。從審美角度看,凡是能夠雕刻的部位都細致入微地進行雕琢,構圖巧妙、寓意深刻、工藝精巧,在當地古建筑中屬上乘之作(表4)。

三、結語

通過對晉南地區汾河流域有代表性的明清古戲臺進行綜合分析、梳理匯總,結合相關參考資料,其文化特點主要表現為以下幾個方面:

1.從建筑形制及格局上看,有雙幢豎聯式、三幢并聯式、臺口前突式、山門戲臺及多層上下聯式等形制,格局三間五間不等,觀賞角度為仰視“一面觀”,普遍為倒座式。形制和格局隨著人們觀戲的需求在不斷演變。

2.從梁架結構和屋面墻體的建造特點來看,為了更好地服務戲曲演出需要的空間和提升觀者賞戲的視聽覺享受,減柱造和移柱造及前檐“八”字分墻普遍應用,屋面由懸山到硬山,還有特殊的組合式屋面。梁架結構的科學改進、屋面墻體的巧妙演變,是古代工匠巧妙應用力學與美學的產物。古戲臺的營造形式在這一區域也體現出創新和傳承,為研究古代建筑提供了可靠的實物例證,占有十分重要的地位。

3.從裝飾特點及工藝技巧來看,明清時期晉南地區汾河流域的古戲臺實現了由簡樸到華麗的變身;到了清中晚期,精湛的木、石、磚雕工藝技法的運用,體現出晉南地區雕刻工藝和社會審美水平達到了一定的高度,為研究古建筑裝飾藝術的發展及演變提供參考依據,具有重要的藝術研究價值。

總而言之,古戲臺的發展、演變、繁榮和興盛,是我國戲曲文化發展的產物,更是研究中國古代建筑的實物,它不僅具有豐富的研究價值,而且其本身就是研究古建代表性領域的活標本。我們要保護好這些珍貴的古戲臺,為繼承發揚中國古建文化貢獻力量。

參考文獻:

[1]羅德胤.中國古戲臺建筑[M].南京:東南大學出版社,2009.

[2]景宏波.芮城樂樓戲臺小考[J].文物世界,2011(05):37-39.

[3]薛林平,王季卿.山西明代傳統戲場建筑研究[J].同濟大學學報(自然科學版),2003(03):319-323.

[4]徐力凡.明清古戲臺建構的裝飾性與南北對比研究——以山西神廟戲臺和徽州祠堂戲臺為例[D].西安建筑科技大學,2013.

作者簡介:

高飛娟(1979—),漢族,山西新絳人。大學本科,漢語言文學專業,文博館員,研究方向:文物保護。