新見唐侯作器銘文釋字一則*

郭理遠

漢東姬姓唐國在典籍中僅有零星記載,其始封、世系等情況不明。《左傳》定公五年(公元前505 年)記有秦子期、子蒲救楚滅唐之事,此事亦見于清華簡《系年》第十九章(簡104—107),國名“唐”寫作“陽”,并較傳世文獻多出楚國在滅唐之后以之為縣的記載,殊為可貴。1李學勤主編,《清華大學藏戰國竹簡(貳)》,中西書局,2011 年,第184—185 頁。徐少華,《清華簡〈系年〉第十九章補說:兼論楚縣唐、縣蔡的有關問題》,載《簡帛文獻與早期儒家學說探論》,商務印書館,2015 年,第198—208 頁。包山簡中有封地及姓氏“”,多數學者認為即“唐”。2朱曉雪,《包山楚簡綜述》,福建人民出版社,2013 年,第69—70 頁、第253 頁。徐少華,《清華簡〈系年〉第十九章補說:兼論楚縣唐、縣蔡的有關問題》,第204—206 頁。

《追回的寶藏——隨州市打擊文物犯罪成果薈萃1》(下文簡稱《追回》)收錄了上述盜掘的隨夫人鼎,公布了三器的器形圖,以及位于腹外和腹內的鼎銘資料各一(器號分別為04 和05),其中銘文在腹內的那件(05 號)與上引黃鳳春先生所公布的不同。5隨州市博物館、隨州市公安局,《追回的寶藏:隨州市打擊文物犯罪成果薈萃1》,武漢大學出版社,2019 年,第8—13 頁。綜合上述情況推測,這三件鼎的銘文應該是兩件在腹內、一件在腹外。

2018 年至2019 年發掘的隨州棗樹林墓地中春秋中期曾侯求夫人墓(M191)亦出土多件唐侯所作銅器,其中四件銅簋形制、銘文相同,銘文內容為:“(唐)侯△(隨)侯行簋,(隨)侯其永祜福(唐)侯。”(M191:7),一件銅鼎銘文為:“(唐)侯△隓(隨)侯行鼎。”(M191:15)6湖北省文物考古研究所等,《湖北隨州市棗樹林春秋曾國貴族墓地》,載《考古》2020年第7 期。簋銘后句的斷讀據下引陳劍先生《簡談清華簡〈四告〉與金文的“祜福”》一文的意見。

《商周青銅器銘文暨圖像集成三編》(下文簡稱《銘三》)收錄了上述隨夫人鼎(219—221 號)和隨侯簋(468 號)的資料。7吳鎮烽編著,《商周青銅器銘文暨圖像集成三編》第1 卷,上海古籍出版社,2020 年,第220—223 頁、548 頁。此外,《銘三》還著錄一件隨州博物館收藏的唐侯壺(1050號),出土于湖北隨州義地崗,與《銘續》829 號隨夫人壺銘文相同,認為二者為同墓所出的兩件。8同注7,第3 卷,第121 頁。今按:《銘三》1050號壺僅有銘文圖像公布,但不夠清晰,據初步比對,似與《銘續》829 號為同一器之圖像。另外,《銘三》將此器與黃鳳春先生公布的兩件隨夫人鼎(220、221 號)的出土地標為棗樹林曾國墓地曾夫人墓“M191”,似皆不確。9M191 出土的兩件圓壺,上有八瓣蓮花組成的圓形捉手(參見郭長江,《十大考古候選項目|湖北隨州棗樹林發現春秋曾國貴族墓地》,“文博中國”微信公眾號,2020 年1月10 日,https://mp.weixin.qq.com/s/wPFjXyaqkAyAItvCIi4fIQ),與《銘續》829 號壺形制并不相同,此壺與隨夫人鼎應該都是盜掘自嬭加墓(M169)而被公安機關追回的。

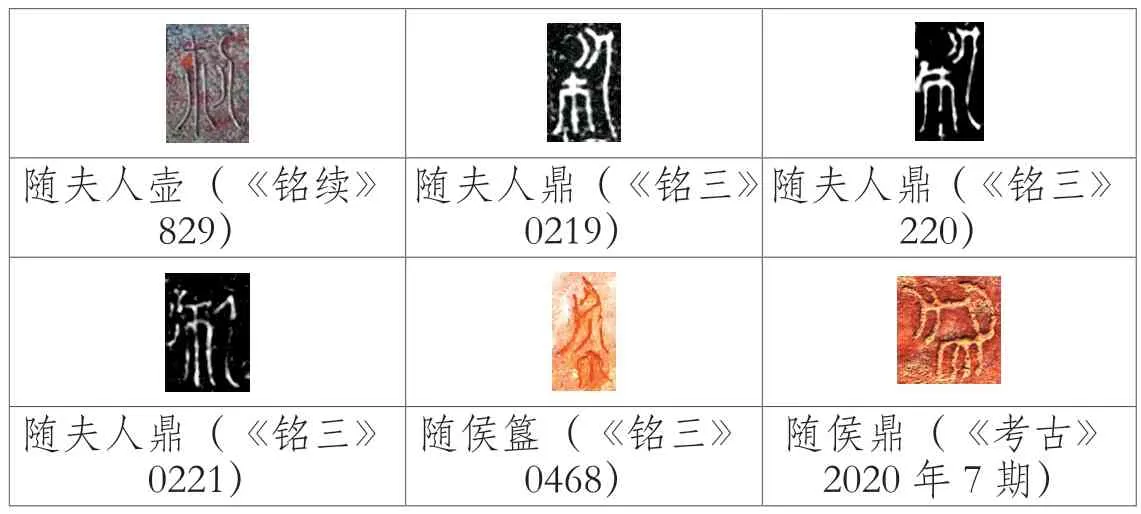

上引諸器銘文,基本內容是記述唐侯為隨侯或隨夫人作器,其中以“△”代替之字,字形如下:

images/BZ_111_1044_1440_1125_1558.pngimages/BZ_111_1425_1439_1497_1557.pngimages/BZ_111_1792_1438_1861_1556.png隨夫人壺(《銘續》829)隨夫人鼎(《銘三》0219)隨夫人鼎(《銘三》220)images/BZ_111_1042_1689_1127_1807.pngimages/BZ_111_1429_1688_1493_1806.pngimages/BZ_111_1775_1693_1878_1799.png隨夫人鼎(《銘三》0221)隨侯簋(《銘三》0468)隨侯鼎(《考古》2020 年7 期)

諸形有些微差別,但論者都將其視為一字,當無問題。根據其語法位置可知用為表示作器或贈送之類意思的動詞,但目前學界對此字的隸釋尚不統一,值得進一步研究。

《銘續》將此字隸定為“朲”,應是將其看作從“木”從“人”,未做解釋。黃鳳春先生認為此字從“木”從“刀”,釋為“制”。《追回》《銘三》都采用了“制”字之釋,《追回》直接寫作“制”,《銘三》則隸定作“”括注為“制”。我們以前引用這批資料的時候,認為此字左旁顯非“木”,而應是“巿(巾)”,右旁跟“人”和“刀”都不能密合。10郭理遠,《楚系文字研究》,復旦大學博士學位論文,2020 年,第110 頁。陳劍先生贊同左旁為“巿(巾)”,將其右旁看作“人”,釋此字為“佩”,讀為“赗”。11陳劍,《簡談清華簡〈四告〉與金文的“祜福”》,載《出土“書”類文獻研究高端學術論壇論文集》,西南大學,2021 年,第17—19 頁。

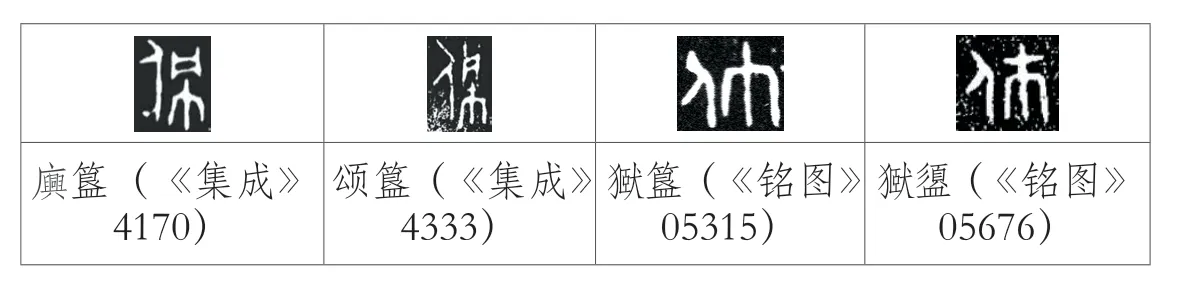

今按:釋此字為“制”或“佩(赗)”都能說通文義。但從字形上看,此字左旁與“木”差別過大,在此基礎上釋“制”恐不可信;同時與“佩”的字形也有差別。金文中“佩”字的代表字形如下:

?簋(《集成》4170)頌簋(《集成》4333)??簋(《銘圖》05315)盨(《銘圖》05676)

其字從“人”、從“巾”(或加飾筆作“巿”),“凡”聲,“凡”或可省去。其中“巾”皆位于人形的背面,12頌壺(《集成》09731)蓋銘“佩”字作,與蓋銘作人形方向不同,但蓋銘不少字是有錯訛的(如“朕”字作,蓋銘作),這種寫法恐是偶然錯誤,不能看作常例。與“△”字中“巾”皆位于人形正面有顯著區別。陳劍先生舉出金文中“任”“仕”“保”等字以說明“人”旁原在左之字(即其他偏旁在“人”形背面)也有人形在右的寫法(即其他偏旁在“人”形正面),其中“任”“仕”二字為形聲字,偏旁位置不同不足為奇;“保”字為表意字,在金文中大量出現,但偏旁位置互換的寫法僅盤(《銘續》948)一例,且此銘中有不少字寫法都不夠規范,13如“亥”字作、“睪”字作、“永”字作等。恐怕只能看作特例。這種情況與“△”字寫法比較統一的情況有所不同。

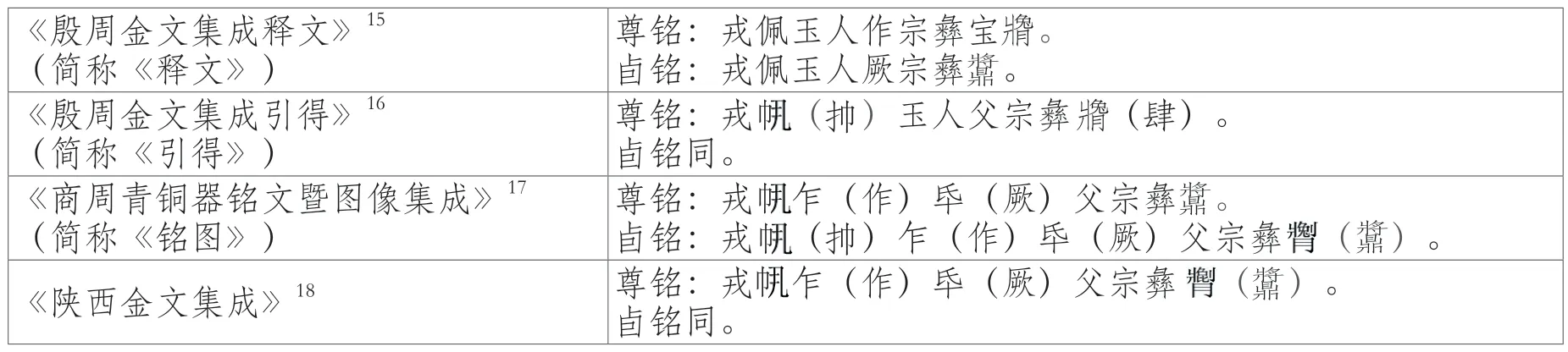

陳劍先生用以對比的“佩”字的字形還有如下兩例:

images/BZ_112_398_1757_471_1860.pngimages/BZ_112_954_1759_1040_1862.png戎佩玉人尊(《集成》5916)[水平翻轉]戎佩玉人卣(《集成》5324)

此字除去“巾”旁之外的部分,在人形手臂的末端另有一筆,且人形面向“巾”旁,這樣的特征均與“△”相合。陳先生將此字與“△”字聯系頗為有見,應是釋“△”為“佩”在字形上的主要依據,但此字字形與確定的“佩”字明顯有別,釋“佩”的舊說恐有問題。

這套尊卣銘文內容相同,1981 年出土于長安縣(今西安市長安區)一處西周墓地,最初整理報告所作釋文為“戎佩玉人父宗彝享”。14陜西省文物管理委員會,《西周鎬京附近部分墓葬發掘簡報》,載《文物》1986 年第1 期,第12 頁。其后較有代表性的一些釋文意見如右表:

《釋文》所作尊、卣釋文字數不一致,是將尊銘中的泐痕誤認為“寶”字之故。舊釋為“佩”之字,《引得》首先改釋,隸定為從“巾”、從“丮”,認為是“?”字異體。“玉”“人”二字,《銘圖》改釋為“乍”“氒”,后一字的改釋當無問題,前一字與“玉”和“乍”的寫法均有差異,似當存疑。末字以《銘圖》卣銘的隸定最為準確,但括注“?”字則不妥,此字以《引得》讀為“肆”最合適,“宗彝肆”即“宗彝一肆”,指一套宗彝。19參見陳劍,《甲骨金文舊釋“?”之字及相關諸字新釋》,載《出土文獻與古文字研究》第2 輯,復旦大學出版社,2008 年,第23 頁。

15 中國社會科學院考古研究所編,《殷周金文集成釋文》第4 卷,香港中文大學中國文化研究所,2001 年,第125 頁、第245 頁。16 張亞初,《殷周金文集成引得》,中華書局,2001 年,第105、112 頁。17 吳鎮烽編著,《商周青銅器銘文暨圖像集成》,上海古籍出版社,2012 年,第21 卷第158 頁(尊)、第24 卷第121 頁(卣)。18 張天恩主編,《陜西金文集成》第12 集,三秦出版社,2016 年,第37、39 頁。

陳劍先生以前在引用此套尊卣銘文時,也對“佩”字有疑,在其后括注問號。20同注19。“”之隸定,其實不夠準確,其右旁人形只有一臂,與一般“丮”字兩臂的特征不合。裘錫圭先生在《文字學概要》中討論“飾”字時曾指出:

……“飾”字,本義是刷拭(“拭”大概就是表示它的本義的分化字,參看《段注》)。這個字也有可能本是從“人”持“巾”以表示刷拭之義的一個表意字(金文有從“人”持“巾”之字),后來才加注“食”聲變成形聲字。21裘錫圭,《文字學概要》,商務印書館,2013 年,第155 頁。

其中提到的“金文有從‘人’持‘巾’之字”,應即上引尊卣銘文中舊釋為“佩”之字。將此字與“△”釋為“飾”之表意初文,在字形分析上很合適。從文義看,唐侯作器銘文中的“飾”字可讀為“飭”。《周禮·天官·大宰》“百工飭化八材”,孫詒讓《正義》:“《考工記》‘飭五材’,先鄭注訓‘飭’為‘治’,此‘飭化’與下文‘化治’義蓋略同。《說文·力部》云:‘飭,致堅也。’謂治八材極其堅致,化礦樸以成器物也。”22[清] 孫詒讓著、汪少華整理,《周禮正義》,中華書局,2015 年,第98 頁。安徽壽縣出土的楚大府鎬銘文“大府為王飤晉鎬”之“飤”,李家浩先生即讀為“飭”,23李家浩,《楚大府鎬銘文新釋》,載《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》,安徽教育出版社,2002 年,第117—124 頁。據李家浩先生研究,趙國兵器中有以“勒”和“來”表示“飭”之例,見李家浩,《十九年邦大夫史賈戈銘文考釋》,載《出土文獻》第11 輯,中西書局,2017 年,第105 頁。正與唐侯作器銘文用例相同。刷拭、修飾之“飾”與整飭之“飭”是音義皆近的同源詞,24張富海,《“敕”字補說》,載趙平安主編、石小力副主編,《訛字研究論集》,中西書局,2019 年,第149 頁。銘文用“飾”字來記錄“飭”是很自然的。“戎飾□厥父宗彝肆”中“厥父”前之字,應該是作器類動詞,“飾”字可能是作器類動詞,也可能是人名,若屬前者,也可以讀為“飭”。