《聽(tīng)琴圖》新解徽宗朝大晟樂(lè)、道教與圖像敘事

邱才楨

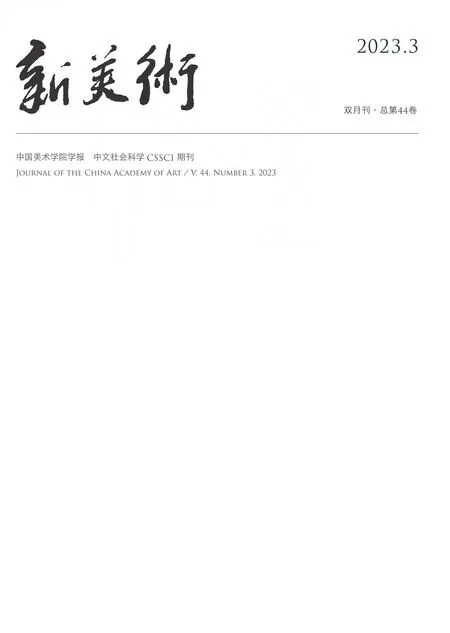

《聽(tīng)琴圖》(圖1)歷來(lái)被視為北宋徽宗朝時(shí)期的作品,但相關(guān)著錄僅見(jiàn)《石渠寶笈三編》以及胡敬《西清札記》,且記錄極為簡(jiǎn)略。自20 世紀(jì)50 年代以來(lái),《聽(tīng)琴圖》開(kāi)始持續(xù)進(jìn)入現(xiàn)代學(xué)術(shù)討論范疇,1關(guān)于宋徽宗的稍早的研究綜述,可參見(jiàn)劉江,《1979年以來(lái)宋徽宗書(shū)畫(huà)研究綜述》,載《中國(guó)史研究動(dòng)態(tài)》2012 年第2 期,第16—21 頁(yè)。關(guān)于《聽(tīng)琴圖》稍早的研究綜述,可參見(jiàn)王正華,《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,載《美術(shù)史研究集刊》1998年第5 期,第77—122 頁(yè)。謝稚柳、徐邦達(dá)、楊新、鄭珉中、王正華、陳韻如等學(xué)者將研究不斷深入,討論議題主要集中在畫(huà)作者是徽宗還是畫(huà)院畫(huà)家,2關(guān)于此畫(huà)作者,謝稚柳、徐邦達(dá)認(rèn)為非宋徽宗真跡,為代筆,見(jiàn)謝稚柳,《趙佶聽(tīng)琴圖和他的真筆問(wèn)題》,載《文物參考資料》1957年第3 期,第20—21+1 頁(yè);徐邦達(dá),《宋徽宗趙佶親筆畫(huà)與代筆畫(huà)的考辨》,載《故宮博物院院刊》1979 年第1 期,第63 頁(yè);徐邦達(dá)后來(lái)又認(rèn)為“此畫(huà)有可能原為趙佶題他人之作,后世即以為趙氏自畫(huà)了”,見(jiàn)《徐邦達(dá)集10古書(shū)畫(huà)偽訛考辨 1》,故宮出版社,2015 年,第347 頁(yè)。鄭珉中認(rèn)為是親筆,見(jiàn)鄭珉中,《讀有關(guān)宋徽宗畫(huà)藝文著的點(diǎn)滴體會(huì):兼及〈聽(tīng)琴圖〉為趙佶“真筆”說(shuō)》,載《故宮博物院院刊》2003 年第5 期,第19—29、93 頁(yè)。畫(huà)中彈琴者是否為宋徽宗,3最早認(rèn)為彈琴者是宋徽宗的,見(jiàn)于胡敬《西清札記》:“此徽廟自寫(xiě)小像也。旁坐衣緋者,當(dāng)是蔡京。題御容乃敢以行押大書(shū)幅端,亦無(wú)忌憚之甚矣。”([清]胡敬,《西清札記》卷二“宣和聽(tīng)琴圖”條,載《胡氏書(shū)畫(huà)考三種》,浙江人民美術(shù)出版社,2019 年,第342 頁(yè))。徐邦達(dá)也認(rèn)為《聽(tīng)琴圖》成畫(huà)于宣和年間(徽宗朝晚期),見(jiàn)其《宋徽宗趙佶親筆畫(huà)與代筆畫(huà)的考辨》,第63 頁(yè)。王正華認(rèn)為畫(huà)中徽宗的形象較年長(zhǎng),見(jiàn)其《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,第84 頁(yè)。楊新結(jié)合畫(huà)面內(nèi)容和趙佶崇信道教的背景,認(rèn)為畫(huà)中的道士便是趙佶本人,見(jiàn)其《〈聽(tīng)琴圖〉里畫(huà)的道士是誰(shuí)?》,載《紫禁城》1980 年第1 期,第28—29 頁(yè)。聽(tīng)琴者是蔡京等人還是另有其人,4王正華也認(rèn)為是宋徽宗本人,見(jiàn)其《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,第83—84 頁(yè)。認(rèn)為不是宋徽宗的有鄭珉中和王耀庭:鄭珉中認(rèn)為著道袍者非趙佶而是趙佶選定者,見(jiàn)鄭珉中,《讀有關(guān)宋徽宗畫(huà)藝文著的點(diǎn)滴體會(huì):兼及〈聽(tīng)琴圖〉為趙佶“真筆”說(shuō)》;王耀庭,《宋冊(cè)頁(yè)繪畫(huà)研究》,載《宋代書(shū)畫(huà)冊(cè)頁(yè)名品特展》,臺(tái)北故宮博物院,1995 年,第30 頁(yè)。聽(tīng)琴者為蔡京的觀點(diǎn)基本為當(dāng)代學(xué)者所拋棄,王正華指出蔡京官品、官服顏色與畫(huà)面中不符,畫(huà)中不同顏色的官服表明兩位官員來(lái)自官僚系統(tǒng)的不同階層,“可作為全體官員的代表,以少數(shù)代表多數(shù)”。參見(jiàn)王正華,《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,第84 頁(yè)。以及畫(huà)面中所傳達(dá)的政治意涵問(wèn)題等5王正華的研究談到畫(huà)中的“視覺(jué)真實(shí)”所構(gòu)建的重重象征系統(tǒng),傳達(dá)一種君王主導(dǎo)、臣下遵行的政治教化行為,見(jiàn)前揭文,第77—122 頁(yè);陳韻如肯定了畫(huà)面意涵中的政治意味,認(rèn)為“顯然《聽(tīng)琴圖》不能用宋徽宗的自我宣傳手法來(lái)理解;實(shí)際上《聽(tīng)琴圖》更重視“聽(tīng)琴者”的角色,畫(huà)中一再傳達(dá)出的是一種對(duì)文士、朝臣以大道行事的殷殷企盼。”參見(jiàn)陳韻如,《畫(huà)亦藝也:重估宋徽宗朝的繪畫(huà)活動(dòng)》,臺(tái)灣大學(xué)博士學(xué)位論文,2009 年,第106—114 頁(yè)。。

圖1 (傳)[宋]趙佶,《聽(tīng)琴圖》,絹本設(shè)色,縱147.2 厘米,橫51.3 厘米,故宮博物院

《聽(tīng)琴圖》長(zhǎng)達(dá)六十余年的研究史,與模糊的流傳史、簡(jiǎn)陋的著錄史形成一種張力,留下了一些可供進(jìn)一步探究的罅隙,已有的研究則成為我們進(jìn)一步探究的基石。

對(duì)于畫(huà)中人,彈琴者和聽(tīng)琴者均有不同的解讀。彈琴者一般被認(rèn)為是宋徽宗或宋徽宗的指定者,但無(wú)論是哪位,其身份之重要顯而易見(jiàn)。6陳韻如并沒(méi)有確定其是否為宋徽宗,只是肯定其“身著道服的彈琴人”的重要性。參見(jiàn)其《畫(huà)亦藝也:重估宋徽宗朝的繪畫(huà)活動(dòng)》,第113 頁(yè)。聽(tīng)琴者著緋、綠二色官服,地位不高。《聽(tīng)琴圖》中的物品、人物與物品的配置,人物與人物的組合都顯示出強(qiáng)烈的政治意涵。7王正華指出《聽(tīng)琴圖》中所繪的獸毛墊可以證明所繪與帝王有關(guān),因?yàn)樗愕伢w現(xiàn)中國(guó)帝王的位階秩序。三位主要人物與奇石臺(tái)座幾乎呈十字形四角對(duì)應(yīng),也顯示傳統(tǒng)的帝王秩序。見(jiàn)前揭文,第85 頁(yè)。陳韻如指出畫(huà)中彈琴人的重要性以及聽(tīng)琴人的不可或缺,表達(dá)一種“對(duì)聽(tīng)琴人的期盼”的意圖,而這些意圖,流露出對(duì)于朝臣的“要求”,畫(huà)中一再傳達(dá)出的是一種對(duì)文士、朝臣以大道行事的殷殷企盼。參見(jiàn)同注6,第114 頁(yè)。盡管畫(huà)作者有被認(rèn)為是宋徽宗或畫(huà)院畫(huà)家的不同說(shuō)法,但無(wú)論是宋徽宗親筆所繪,還是畫(huà)院畫(huà)家代筆,畫(huà)作都代表了宋徽宗的觀念,這是一致公認(rèn)的。

王正華談到,這張圖是徽宗朝院畫(huà)高度寫(xiě)實(shí)技巧下?tīng)I(yíng)造的“視覺(jué)真實(shí)”所展示的“多重象征系統(tǒng)”。陳韻如也指出,畫(huà)面的安排與人物所穿服飾,表明這并不是一場(chǎng)琴會(huì)的寫(xiě)實(shí)再現(xiàn)。這對(duì)于我們理解這張圖很有啟發(fā),這意味著,從“非寫(xiě)實(shí)”和“象征的圖像”角度出發(fā),或許還有更多的探討空間。

前人對(duì)于畫(huà)中的人物和名物都已有詳盡的論述。但對(duì)于這件名為《聽(tīng)琴圖》的畫(huà)作里的“琴”,以及圍繞著琴的聽(tīng)琴者、彈琴者的身份以及著道袍的彈琴者的形象、與道教之間的關(guān)系都有進(jìn)一步探討的空間。因此,我們?cè)谡归_(kāi)探討之前,可以確定如下幾點(diǎn):1. 這是以琴樂(lè)為主題的政治意涵明顯的畫(huà)作;2. 這是有道教元素的政治意涵明顯的畫(huà)作;3. 關(guān)于此圖,我們應(yīng)該考慮到徽宗朝的音樂(lè)史和道教史背景。這是我們的重要起點(diǎn)。

一 聽(tīng)琴者誰(shuí):琴待詔

畫(huà)題為《聽(tīng)琴圖》,我們自然從聽(tīng)琴者開(kāi)始,胡敬以為“旁坐衣緋者,當(dāng)是蔡京”。徐邦達(dá)確認(rèn)“左右對(duì)坐官服二人,一著綠袍,一著緋袍”。通過(guò)服制對(duì)人物進(jìn)行判斷,自然得考慮當(dāng)時(shí)的服制及變化。元豐元年(1078)更定服制后, 公服只用三種顏色,九品以上用綠,六品以上用緋,四品以上用紫,取消了青色。蔡京在徽宗朝發(fā)跡,自崇寧二年(1103)之后,始終為一品官之職,應(yīng)穿紫色官服。8參見(jiàn)王正華,《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,第84 頁(yè)。考慮到崇寧二年之前的蔡京與徽宗同一時(shí)空的可能性,把畫(huà)中緋衣聽(tīng)琴者認(rèn)定為蔡京是不可靠的。因而有學(xué)者考慮到,官服顏色未必對(duì)應(yīng)具體的官職,而更強(qiáng)調(diào)其階層的象征意義:“不同服色的官服表明二位官員來(lái)自官僚系統(tǒng)的不同階層,可作為全體文人官僚的代表,以少數(shù)代表全部”“官員形象的出現(xiàn)更肯定撫琴者為宋徽宗的假設(shè)”。9同注8。緋色和綠色是官品較低的兩種服色,如果用來(lái)“表明來(lái)自官僚系統(tǒng)的不同階層”,顯然不具有廣泛的代表性。如果用紫色和綠色,或許更能呈現(xiàn)高低明顯的層級(jí)差異。因此我們想到,緋色、綠色兩種服色應(yīng)有具體官職所指。既然這張圖所呈現(xiàn)的是政治意涵明顯的琴樂(lè)活動(dòng),應(yīng)考慮到與琴相關(guān)的官職。而與此密切的官職,且能與圖中顏色密切對(duì)應(yīng)的,則為琴待詔。

待詔制度在兩漢形成,至魏晉南北朝、隋代因戰(zhàn)亂頻仍,待詔的規(guī)模不如以前,但仍然有天文、醫(yī)學(xué)、繪畫(huà)、古琴、書(shū)法等方面的待詔。唐代,翰林院與翰林學(xué)士院并未分開(kāi),不少名臣均公分與翰林院。北宋,翰林院與翰林學(xué)士院分開(kāi),翰林院隸屬內(nèi)侍省,設(shè)有書(shū)藝、圖畫(huà)、天文、醫(yī)官四局,古琴待詔,阮、棋等其他技藝人員隸屬于“書(shū)藝局”。古琴待詔屬于“書(shū)藝局”里的“諸色待詔”,屬于伎術(shù)官,其待詔之名并不被人所重,且本身并無(wú)品秩,其品秩隨其所帶的官品而定,較低一級(jí)的“祗應(yīng)”可以轉(zhuǎn)“祗侯”,再轉(zhuǎn)“藝學(xué)”,再轉(zhuǎn)“綠待詔”,再轉(zhuǎn)“緋待詔”,再轉(zhuǎn)“紫待詔”。如果到院滿(mǎn)十年,還可以做“廟令差遣待詔”。10[清]徐松輯,劉琳、刁忠民、舒大剛校點(diǎn),《宋會(huì)要輯稿》職官三十六,上海古籍出版社,2014 年,第3938—3940 頁(yè)。

宋代每代都設(shè)有琴待詔,編制為一人,但依據(jù)帝王的喜好,有時(shí)可多達(dá)二至三人不等,11同注10,第3938頁(yè)。其職掌是專(zhuān)門(mén)供奉御前及在宮中彈琴,除了彈琴的待詔,還設(shè)有制琴的待詔。宋太宗時(shí)有琴待詔四人,宋代留下姓名的琴待詔共有五人。12章華英,《宋代古琴音樂(lè)研究》,中華書(shū)局,2013 年,第63—71 頁(yè)。

如前所述,元豐元年更定服制,“綠待詔”相對(duì)于北宋前期的七品,元豐改制后相當(dāng)于九品;“緋待詔”在北宋前期相當(dāng)于五品,改制后相當(dāng)于六品;“紫待詔”在北宋前期相當(dāng)于三品,改制后相當(dāng)于四品。

宋代,對(duì)于伎術(shù)官的服飾限制較為嚴(yán)格,盡管當(dāng)時(shí)有“伎術(shù)官之服,有紫、緋、綠”之說(shuō),但對(duì)于伎術(shù)官,仍是規(guī)定“伎術(shù)若公人之人入品者,并聽(tīng)服綠”。13《宋史》卷一百五十三,中華書(shū)局,1985 年,第3562 頁(yè)。可見(jiàn),宋代伎術(shù)官在服飾上是以著綠為主。賜緋、賜紫在北宋時(shí)也有一定的時(shí)間限制,一般文臣入仕著綠,滿(mǎn)二十年可換賜緋及銀魚(yú)袋,再滿(mǎn)二十年,可換賜紫及金魚(yú)袋。翰林書(shū)藝局中琴待詔的遷轉(zhuǎn)與此大體相同。宋太宗時(shí)的琴待詔蔡裔和朱文濟(jì)均獲太宗“賜緋”,完成了服色由綠到緋的轉(zhuǎn)換,《聽(tīng)琴圖》中呈現(xiàn)的正好是琴待詔兩種常見(jiàn)的服色。

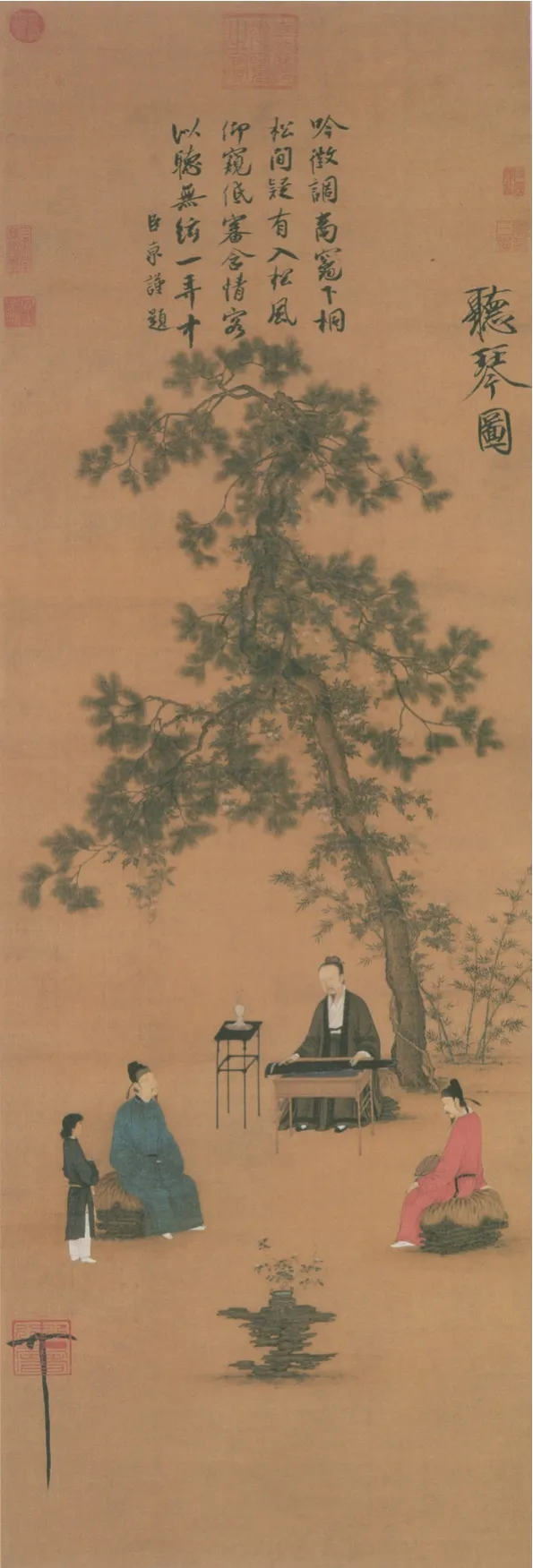

二 所彈何琴:九弦琴

兩位琴待詔都做傾耳聆聽(tīng)狀,把觀眾的視線引向彈琴者和所彈之琴。彈琴者右手的食指作挑弦之勢(shì),左手用大指按弦,似方作進(jìn)退吟揉之狀。14鄭珉中,《讀有關(guān)宋徽宗畫(huà)藝文著的點(diǎn)滴體會(huì):兼及〈聽(tīng)琴圖〉為趙佶“真筆”說(shuō)》,第26 頁(yè)。此琴為“伶官式”,在現(xiàn)存最早的琴譜、明代永樂(lè)十一年(1413)編纂而成的《太音大全集》中載有三十八種琴式的圖像及說(shuō)明文字,其中就有“伶官式”琴(圖2)。15《太音大全集》,載文化部文學(xué)藝術(shù)研究院音樂(lè)研究所、北京古琴研究會(huì)編,《琴曲集成》,中華書(shū)局,2010 年,第一冊(cè),第53 頁(yè)。《琴曲集成》由査阜西先生編輯整理,2012 年由中華書(shū)局出版三十冊(cè),收錄明代琴譜八種、清代琴譜五種,總計(jì)十三種。書(shū)中匯集明、清琴譜所收的“歷代琴式”,是比較完整的古琴琴式資料,其中又屬《太音大全集》為目前所見(jiàn)年代最早帶有琴式的琴譜。沒(méi)有伶官式圖形的是明代《陽(yáng)春堂琴經(jīng)》、清代《琴苑心傳全編》和《蘭田館琴譜》三種,其余十種有伶官式的琴譜中(明代七種,清代三種),文字基本一致。今天流傳下來(lái)的伶官式古琴有中國(guó)國(guó)家博物館藏的宋“混沌材”琴(圖3),其琴式從頭到尾均與歷代琴譜中“伶官式”一致。根據(jù)鄭珉中的研究,此琴為“野斫”琴,由徽宗朝琴人所制。16中國(guó)國(guó)家博物館藏宋“混沌材”琴,參見(jiàn)中國(guó)藝術(shù)研究院音樂(lè)研究所、北京古琴研究會(huì)編,《中國(guó)古琴珍萃》,紫禁城出版社,1998年,第202 頁(yè)。鄭珉中認(rèn)為“混沌材”琴為“野斫”琴,根據(jù)形制、銘刻和腹款,認(rèn)為是“所謂宋扁古琴最早的一個(gè)例證”;根據(jù)弦外圓弧和項(xiàng)腰邊緣圓楞,定為“北宋晚期斫琴家效法唐琴風(fēng)格者”;根據(jù)“池內(nèi)……左側(cè)刻古篆‘劉安世造’四字,右刻楷書(shū)‘毛仲翁修’”,定為北宋徽宗朝劉安世所制,宋代古琴家毛仲翁所修。(詳見(jiàn)鄭珉中,《兩宋古琴淺析》,載《故宮博物院院刊》1999 年第4 期,第24—25 頁(yè)。)琴上的十三個(gè)琴徽清晰可辨。琴徽的起源有漢代說(shuō)和魏晉說(shuō)兩種,古琴徽位經(jīng)歷了“無(wú)徽位”,到“暗徽”,再到“明徽”的演變,最終形成現(xiàn)行古琴的“十三徽”。但至少在魏晉之后,十三琴徽制已經(jīng)固定下來(lái)。

圖2 伶官式琴

圖3 宋代“混沌材”琴 ,中國(guó)國(guó)家博物館

至于琴弦,人們經(jīng)常提到的是“七弦琴”,甚至把“七弦”當(dāng)作琴的代稱(chēng)。17如“塵慮縈心,懶撫七弦綠綺;霜華滿(mǎn)鬢,羞看百煉青銅。”見(jiàn)[清]車(chē)萬(wàn)育,《聲律啟蒙》,岳麓書(shū)社,2002 年,第2 頁(yè)。但事實(shí)顯然不會(huì)如此簡(jiǎn)單。文獻(xiàn)中經(jīng)常提及的除了“七弦琴”,還有“五弦琴”,并將它們與堯、舜聯(lián)系在一起,如《淮南子·泰族訓(xùn)》即云:“舜為天子,彈五弦之琴,歌《南風(fēng)》之詩(shī),而天下治。”18何寧,《淮南子集釋》,中華書(shū)局,1998 年,第1399 頁(yè)。《禮記·樂(lè)記》稱(chēng):“昔者舜作五弦之琴以歌南風(fēng)。”19孫希旦,《禮記集解》卷三十七,沈嘯寰等點(diǎn)校,中華書(shū)局,1989 年,第995 頁(yè)。七弦琴,常被歸功于堯帝在五弦的基礎(chǔ)上增加二弦而成,如漢代揚(yáng)雄《琴清英》:“舜彈五弦之琴而天下治,堯加二弦,以合君臣之恩也。”20[清]嚴(yán)可均輯,《全上古三代秦漢三國(guó)六朝文》,中華書(shū)局,1958 年,第421 頁(yè)。也有認(rèn)為是周文王、周武王各加一弦,如桓譚《新論·琴道》道:“五弦,第一弦為宮,其次商、角、徵、羽。文王、武王各加一弦,以為少宮、少商。下征七弦,總會(huì)樞要,足以通萬(wàn)物而考治亂也。”21[清]桓譚,《新論·琴道》,上海人民出版社,1977 年,第63 頁(yè)。這些漢代文獻(xiàn)把創(chuàng)造者歸于圣人的現(xiàn)象未必可靠,但反映了漢代五弦琴和七弦琴的重要地位以及政教化的傾向。

考古出土品表明,琴弦的數(shù)量遠(yuǎn)不止五弦和七弦。湖北棗陽(yáng)春秋早期郭家廟曾國(guó)墓地出土有半箱琴,弦孔若干,應(yīng)當(dāng)是迄今為止發(fā)現(xiàn)的最早的出土實(shí)物。出土的琴位于棺的東北角,因具備禮用功能,故而被擺放在禮器的位置。22劉修兵,《湖北棗陽(yáng)郭家廟墓地考古新進(jìn)展:發(fā)現(xiàn)中國(guó)最早的琴和瑟》,載《中國(guó)文化報(bào)》,2016 年5 月9 日。湖北隨縣戰(zhàn)國(guó)早期曾侯乙墓除出土五弦琴外,還有十弦琴,23湖北省博物館編,《曾侯乙墓》,文物出版社,1989 年,第166 頁(yè)。琴弦已不存,但沿岳山外側(cè)鉆有十個(gè)弦孔,由此可知是十弦琴,無(wú)徽。24馮光生、張翔,《曾侯乙墓音樂(lè)考古綜述》,載王子初等,《中國(guó)音樂(lè)考古80 年》,上海音樂(lè)學(xué)院出版社,2012 年,第280—281 頁(yè)。古琴放在墓之東室,為實(shí)用器。25李純一,《中國(guó)上古出土樂(lè)器綜論》,文物出版社,1996 年,第448 頁(yè)。廣州西漢南越王墓葬之中也有十弦琴。26廣州文物管理委員會(huì)等編,《西漢南越王墓》,文物出版社,1991 年。1980 年湖南長(zhǎng)沙五里牌戰(zhàn)國(guó)晚期楚墓出土的五里牌彩繪琴,27高至喜、熊傳新主編,《中國(guó)音樂(lè)文物大系II·湖南卷》,大象出版社,2006 年,第210 頁(yè)。形制與曾侯乙墓出土的十弦琴基本相同。從龍齦上九道不明顯的弦痕來(lái)看,可能為九弦琴,但到底弦數(shù)多少,存有爭(zhēng)議。28章華英將其暫定名“九弦琴”,見(jiàn)章華英,《古琴》,浙江人民出版社,2005 年,第90 頁(yè)。而李純一認(rèn)為,從龍齦上九道不明顯的弦痕來(lái)看,有可能為九弦,也有可能略多或略少于九弦,見(jiàn)李純一,《中國(guó)上古出土樂(lè)器綜論》,第448 頁(yè)。湖北棗陽(yáng)戰(zhàn)國(guó)時(shí)期九連墩墓也出土有十弦琴。29張翔,《九連墩1、2 號(hào)墓出土的樂(lè)器》,載山西博物院、湖北省博物館編,《荊楚長(zhǎng)歌:九連墩楚墓出土文物精華》,山西人民出版社,2011 年,第25—26 頁(yè)。而最早的七弦器實(shí)物見(jiàn)于1993 年出土的荊門(mén)郭店一號(hào)楚墓中。30湖北省荊門(mén)市博物館,《荊門(mén)郭店一號(hào)楚墓》,載《文物》1997 年第7 期,第41—45 頁(yè)。另外,長(zhǎng)沙袁家?guī)X燕子山亦出土了一件戰(zhàn)國(guó)晚期的七弦琴,尚未發(fā)表資料。31王子初,《馬王堆七弦琴和早期琴史問(wèn)題》,載《上海文博論叢》2005 年第4 期,第42 頁(yè)。1973 年長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土的七弦琴,時(shí)代為西漢早期。32同注27,第210—211 頁(yè)。總覽魏晉以后的文本和圖像,琴開(kāi)始與文人產(chǎn)生密切聯(lián)系,并與隱逸思想結(jié)合在一起,如陶淵明,所用的是“無(wú)弦琴”。《宋書(shū)·隱逸傳》記載:“(陶)潛不解音聲,而畜素琴一張,無(wú)弦,每有酒適,輒撫弄以寄其意。”33[梁]沈約,《宋書(shū)》卷九十三,中華書(shū)局,1974 年,第2288 頁(yè)。《晉書(shū)·陶潛傳》也有相近記載:“(潛)性不解音,而蓄素琴一張,弦徽不具。每朋酒之會(huì),則撫而和之,曰:‘但識(shí)琴中趣,何勞弦上聲。’”34[唐]房玄齡等,《晉書(shū)》卷九十四,中華書(shū)局,1974 年,第2463 頁(yè)。在陶淵明看來(lái),琴有沒(méi)有弦并不重要,“撫弄以寄其意”而已,撫琴是他內(nèi)心世界的抒發(fā)形式。類(lèi)似的還有“一弦琴”,《晉書(shū)·隱逸傳》記載:“孫登字公和,……好讀《易》,撫一弦琴,見(jiàn)者皆親樂(lè)之”。考古發(fā)現(xiàn)表明,魏晉的文人撫弄的還有二弦琴,351997 年秋,在江西南昌火車(chē)站工地發(fā)現(xiàn)了六座晉代古墓,其中三號(hào)墓出土了一件東晉永和八年(352)的漆平盤(pán),上繪有“商山四皓”,圖中的一老所彈之琴有兩根弦和七(八)個(gè)徽,畫(huà)法抽象。見(jiàn)鄭巖,《魏晉南北朝壁畫(huà)墓研究》,文物出版社,2002 年,第216—217 頁(yè);孫機(jī),《翠蓋》,載《中國(guó)文物報(bào)》,2001 年3 月18 日。但總體而言仍以五弦琴為主,如南京西善橋六朝古墓中部磚印壁畫(huà)《竹林七賢與榮啟期》中,36王子初,《中國(guó)音樂(lè)考古學(xué)》,福建教育出版社,2003 年,第384—385 頁(yè)。嵇康和榮啟期所彈的即是五弦琴,并有十多枚琴徽。37同注36。2000 年山西省大同市考古研究所在雁北師院發(fā)現(xiàn)宋紹祖墓,石槨北壁正中所繪是兩位奏樂(lè)的高士,38山西省考古研究所、大同市考古研究所,《大同市北魏宋紹祖墓發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)》,載《文物》2001 年7 期,第19—25 頁(yè)。一琴一阮,其中的琴即是五弦琴。39張志忠,《北魏宋紹祖墓相關(guān)問(wèn)題的研究》,載《文物世界》2007 年第4 期,第14 頁(yè)。日本正倉(cāng)院所藏金銀平文琴為五弦琴,最有可能是六朝古琴實(shí)物。40謝孝蘋(píng),《中國(guó)古琴流傳日本考》,載中外關(guān)系史學(xué)會(huì)編,《中外關(guān)系史論叢》,世界知識(shí)出版社,1987 年,第2 輯,第11 頁(yè)。魏晉南北朝時(shí)期雖然五弦琴和七弦琴并行,但五弦琴使用更為廣泛。而存世的唐琴樣式又使我們得知,唐朝確乎是七弦琴的天下。41流傳至今的有十七張,見(jiàn)劉岐榮,《唐琴綜述》,載《收藏家》2015 年第7 期,第15—22 頁(yè)。有學(xué)者以馬王堆琴的七弦制度確立為終,認(rèn)為可以通過(guò)戰(zhàn)國(guó)琴弦數(shù)量的發(fā)展推導(dǎo)出一條比較清楚的發(fā)展軌跡,并認(rèn)為至西漢初期,琴的七弦制成為主流。見(jiàn)王子初,《馬王堆七弦琴和早期琴史問(wèn)題》,載《上海文博論叢》2005 年第12 期,第42 頁(yè)。另有學(xué)者認(rèn)為唐代才是七弦琴的高峰,見(jiàn)黎國(guó)韜、周佩文,《“琴棋書(shū)畫(huà)雜考”之二:古琴弦數(shù)考略》,載《文化遺產(chǎn)》2017 年第1 期,第145 頁(yè);劉岐榮,《唐琴綜述》,第15—22 頁(yè)。

需要注意的是,魏晉南北朝到隋唐時(shí)期與五弦琴、七弦琴相關(guān)的文獻(xiàn)和流傳品,都與文人關(guān)系密切,反映了文人階層的喜好,但并非歷史的全部。在唐代宮廷雅樂(lè)之中,胡樂(lè)更受重視,傳統(tǒng)古琴地位不高,42孫琳,《唐宋宮廷雅樂(lè)之比較研究》,武漢音樂(lè)學(xué)院碩士學(xué)位論文,2006 年。這反映了宮廷貴族與文人趣味的分野。而在宋代,古琴大量用于宮廷雅樂(lè)之中,且新增加了各種弦數(shù)的琴。

宋代宮廷音樂(lè)中,就有兩弦琴,陳旸《樂(lè)書(shū)》及《宋史·樂(lè)志》記載:“圣朝初制兩儀琴,琴有二弦,弦各六柱,合為十二,其聲洪迅而莊重,亦一時(shí)之制也。”43[宋]陳旸,《樂(lè)書(shū)》卷一百十九,景印文淵閣《四庫(kù)全書(shū)》,臺(tái)灣商務(wù)印書(shū)館,1986年,第211 冊(cè),第509 頁(yè)。這種琴出現(xiàn)于宋仁宗景祐年間,主要流行于宋代的宮廷,后人用之、知之者甚少。44黎國(guó)韜、周佩文,《“琴棋書(shū)畫(huà)雜考”之四:六朝古琴圖像與古琴實(shí)物考述》,載《文化遺產(chǎn)》2019 年第1 期,第137 頁(yè)。同時(shí)出現(xiàn)的還有十二弦琴。45《宋史》卷一百二十九,第2954 頁(yè)。宋徽宗大觀四年(1110)出現(xiàn)有一弦琴、三弦琴、五弦琴、七弦琴、九弦琴,用于宮廷演奏,見(jiàn)于《宋史·樂(lè)志四》:

(大觀四年)八月,帝親制《大晟樂(lè)記》,命太中大夫劉昺編修《樂(lè)書(shū)》,為八論:……又列八音之器,金部有七:……絲部有五:曰一弦琴,曰三弦琴,曰五弦琴,曰七弦琴,曰九弦琴……46同注45,第3003—3010 頁(yè)。

三弦琴這種形制大約從北宋后期才開(kāi)始出現(xiàn),比兩弦琴出現(xiàn)的時(shí)間更晚。此外,還有作為頌琴的十三弦琴47據(jù)陳旸《樂(lè)書(shū)》記載:“至于弦數(shù),先儒謂伏犠、蔡邕以九,孫登以一,郭璞以二十七,頌琴以十三……全之為二十七,半之為十三,皆出于七弦倍差,溺于二變、二少,以應(yīng)七始之?dāng)?shù)也。”參見(jiàn)同注43,第510 頁(yè)。十三弦琴在后周顯德五年(958)即有,見(jiàn)[宋]薛居正等,《舊五代史》卷一百四十四,中華書(shū)局,1976 年,第1923—1924 頁(yè)。、十五弦琴、二十弦琴等48《樂(lè)書(shū)》記載:“古者大琴二十弦,次者十五弦,其弦雖多少不同,要之本于五聲一也。蓋眾器之中,琴德最優(yōu),故柳世隆善彈琴,世稱(chēng)‘柳公雙瑣’,為士品第一。”參見(jiàn)同注43,第507 頁(yè)。。由此可見(jiàn),除了之前的常見(jiàn)弦數(shù)的古琴,北宋新增了若干種弦數(shù),并都用于朝廷祭祀等多種禮儀儀式中,且為多種弦數(shù)古琴并用。

我們注意到,魏晉時(shí)表達(dá)隱逸思想的一弦琴、流行于魏晉南北朝的五弦琴、唐代文人詩(shī)歌中經(jīng)常提及的七弦琴,在北宋同樣也用于宮廷雅樂(lè)。由此可見(jiàn),因?yàn)槭褂谜呱矸荨?chǎng)合的不同,琴的功能和意義指向隨時(shí)可能發(fā)生變化,甚至決然不同。除此,又有學(xué)者還指出五弦琴和十弦琴作為調(diào)整音律的“均律”功能。49黃翔鵬認(rèn)為曾侯乙墓的五弦琴為“弦準(zhǔn)”,是確定音高和音程準(zhǔn)確性用的校音器,即調(diào)音工具,饒宗頤支持其說(shuō)法。相關(guān)研究情況,可參見(jiàn)馮光生、張翔,《曾侯乙墓音樂(lè)考古綜述》。從時(shí)代變遷來(lái)看,上述大量非七弦形制的琴在宋代以后就逐漸湮滅無(wú)聞,自宋至清的琴學(xué)著作和琴曲譜錄絕大多數(shù)都約定俗成地將古琴稱(chēng)為七弦琴。50黎國(guó)韜、周佩文,《“琴棋書(shū)畫(huà)雜考”之二:古琴弦數(shù)考略》,第145 頁(yè)。這提醒我們,對(duì)于《聽(tīng)琴圖》中的琴,我們應(yīng)該警惕近乎本能的文人琴和“七弦琴”的視角,且應(yīng)注意到琴使用的多種可能語(yǔ)境。

大概正是因?yàn)榧s定俗成地將古琴視為七弦琴的緣故,已有的研究中,有的沒(méi)有提及《聽(tīng)琴圖》中之琴,如謝稚柳、徐邦達(dá)的研究。鄭珉中想努力發(fā)現(xiàn)其中的“七條琴弦”,但發(fā)現(xiàn)“七條琴弦不曾描繪”,因而認(rèn)為《聽(tīng)琴圖》畫(huà)的是一張“無(wú)弦琴”,并認(rèn)為“是用陶淵明徽弦不具的典故”。51同注14,第27 頁(yè)。王正華并沒(méi)有指出琴弦數(shù),而是透過(guò)畫(huà)上題詩(shī)“吟徵調(diào)商灶下桐,松間疑有入松風(fēng)。仰窺低審含情客,似聽(tīng)無(wú)弦一弄中”中的“灶下桐”,引出蔡邕創(chuàng)制“焦尾琴”的典故;并通過(guò)第四句中“無(wú)弦”,引向自陶潛撫無(wú)弦琴為樂(lè)的典故。52王正華認(rèn)為源自蔡邕創(chuàng)琴的典故,一則指稱(chēng)畫(huà)中琴為名琴,更重要的是暗捧畫(huà)中彈琴的徽宗,識(shí)琴如蔡邕,彈琴如蔡邕般高明。此外,王正華認(rèn)為第四句“無(wú)弦”引自陶潛撫無(wú)弦琴為樂(lè)典故的超然心胸,能領(lǐng)會(huì)音樂(lè)的本質(zhì),不為樂(lè)器形質(zhì)所限。見(jiàn)其《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,第89—90 頁(yè)。陳韻如指出《聽(tīng)琴圖》畫(huà)中琴為七弦,同時(shí)也指出“畫(huà)面上的琴弦并不十分明顯”。53參見(jiàn)同注6,第110 頁(yè)。

故宮博物院“林下風(fēng)雅——故宮博物院藏歷代人物畫(huà)特展(第二期)”展出期間,54展覽于2021 年9 月1 日至10 月31 日在文華殿書(shū)畫(huà)館展出,并出版有展覽圖錄。筆者多次往文華殿展廳觀察此圖,經(jīng)反復(fù)諦視,發(fā)現(xiàn)琴弦并非七根,在彈琴者右手指尖,可清晰發(fā)現(xiàn)另有兩根琴弦,故而總共應(yīng)有九根琴弦(圖4),只是左手琴尾處,似為七根琴弦。55此論斷發(fā)表于“第一屆中國(guó)古書(shū)畫(huà)鑒定與鑒藏學(xué)術(shù)研討會(huì)”(2021 年11 月19 日),期間得與余輝、楊丹霞、黃小峰諸師友討論,余輝、黃小峰肯定為九弦琴,楊丹霞認(rèn)為是七弦琴。諸位都注意到彈琴者右手指尖空隙處多出的兩根琴弦,但楊丹霞認(rèn)為是“顏料滲漏所致”(大意),對(duì)于這件繪制精良的宮廷繪畫(huà)來(lái)說(shuō),此說(shuō)不好解釋?zhuān)耶?huà)中線條細(xì)勁,與“滲漏”的特征有別。感謝諸位提供的意見(jiàn)。當(dāng)然,其中可能的謬誤,由筆者負(fù)責(zé)。感謝余輝先生提供清晰圖版。九弦琴在文獻(xiàn)中甚少出現(xiàn),《古今注》稱(chēng):“后漢蔡邕益琴為九弦,后還用七弦。”56[晉]崔豹,《古今注》卷中,上海古籍出版社,1992 年,第106 頁(yè)。有學(xué)者認(rèn)為《古今注》類(lèi)似小說(shuō)家言,又沒(méi)有其他較為可靠的旁證,所以只能暫時(shí)存疑。還有學(xué)者將1980 年湖南長(zhǎng)沙五里牌戰(zhàn)國(guó)楚墓出土的那一件“暫名”為“九弦琴”,57章華英,《古琴》,浙江人民出版社,2005 年,第90 頁(yè)。這一說(shuō)法值得商榷:音樂(lè)考古學(xué)家李純一早就指出過(guò),這張古琴的龍齦和雁足上有弦勒痕跡,所以是實(shí)用樂(lè)器。但從龍齦上九道不明顯的弦痕來(lái)看,它有可能為九弦,也有可能略多或略少于九弦。58同注25。因五里牌楚墓出土古琴的弦數(shù)目前還不能確定,所以北宋之前是否真的出現(xiàn)過(guò)九弦琴,還有待進(jìn)一步考證。59同注50,第135—146 頁(yè)。

圖4 “九弦琴”

關(guān)于九弦琴的大量文獻(xiàn)都出現(xiàn)于宋代,并認(rèn)為此前制是宋太宗所創(chuàng),且跟北宋禮樂(lè)活動(dòng)有關(guān)。歷代帝王都極為重視禮樂(lè)在國(guó)家治理中的重要性,如《禮記》:“王者功成作樂(lè),治定制禮。”60李學(xué)勤主編,《十三經(jīng)注疏·禮記正義》,北京大學(xué)出版社,1999 年,第1091 頁(yè)。禮樂(lè)活動(dòng)作為政治生活中一個(gè)重要的展示部分,其表達(dá)帝王的政治主張,又有調(diào)和人心作用,是展現(xiàn)執(zhí)政理念的重要舉措。《宋史》中就提及:“王者致治,有四達(dá)之道,其二曰樂(lè)”,禮樂(lè)的功能是“和民心而化天下也。”61《宋史》卷一百二十六,第2939 頁(yè)。宋代帝王尤其重視禮樂(lè)制度,先后有過(guò)六次改革:“有宋之樂(lè),自建隆訖崇寧,凡六改作。”62同注61,第2937 頁(yè)。關(guān)于北宋樂(lè)改的研究,可參見(jiàn)安國(guó)樓、薛培,《北宋樂(lè)改考論》,載《中州學(xué)刊》2021年第2期,第125—129頁(yè)。宋太宗嘗試在太祖以雅樂(lè)為中心所制定的禮樂(lè)活動(dòng)的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展大宋禮樂(lè),太宗一朝對(duì)雅樂(lè)制作最大的更作,即“添置新器”,太宗雅好古琴,并模仿周文王、武王添置兩弦為七弦琴的基礎(chǔ)上,再添置兩弦成為九弦琴,同時(shí)還給四弦的阮增加了一弦,成為五弦阮,將其稱(chēng)更合“古圣之旨”,此說(shuō)可見(jiàn)于《宋太宗皇帝實(shí)錄》《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》以及《宋史》等重要文獻(xiàn),63[宋]錢(qián)若水修,《宋太宗皇帝實(shí)錄校注》附錄一,范學(xué)輝校注,中華書(shū)局,2012 年,第939 頁(yè)。其中以《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》較為詳細(xì):

(太宗至道元年),上嘗謂舜作五弦之琴以歌南風(fēng),后王因之,復(fù)加文武二弦。乃增作九弦琴,五弦阮,別造新譜三十七卷,俾太常樂(lè)工肄習(xí)之以備登薦。乙酉,出琴阮示近臣,且謂之曰:“雅正之音,可以治心。古人之意,或有未盡。琴七弦,今增為九弦,曰君、臣、文、武、禮、樂(lè)、正、民、心,則九奏克諧而不亂矣。阮四弦,今增為五,曰金、木、水、火、土,則五材并用而不悖矣。”因命待詔朱文濟(jì)、蔡裔赍琴阮詣中書(shū)彈新聲,詔宰相以下皆聽(tīng)。64[ 宋] 李燾,《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》卷三十八,上海師范大學(xué)古籍整理研究所、華東師范大學(xué)古籍整理研究所點(diǎn)校,中華書(shū)局,2004 年,第821—822 頁(yè)。

宋太宗不僅改造了九弦琴和五弦阮,還特意制作了一系列九弦琴和五弦阮的樂(lè)曲。除此上述制作新器、創(chuàng)制新曲之外,還改易樂(lè)名、修改宮懸樂(lè)隊(duì)。有宋一代的雅樂(lè)樂(lè)器改革從最初的青銅器為主到以弦管樂(lè)器為主。跟其他大型擊打樂(lè)器,如鐘相比,琴瑟比例在宮廷音樂(lè)中增加了。65崔萌,《大晟府對(duì)宋代音樂(lè)文化的影響》,河南大學(xué)碩士學(xué)位論文,2009 年。宋太宗的改革,即是對(duì)弦管樂(lè)器中有代表性的琴和阮的改造。同時(shí),琴至宋代,已然成為文人身份的重要象征以及宮廷雅樂(lè)器的代表,古琴被賦予超越其他樂(lè)器的正統(tǒng)文化身份與內(nèi)涵;阮在琵琶類(lèi)樂(lè)器中,獨(dú)以漢族樂(lè)器存,運(yùn)用于宮廷雅樂(lè)中,其名更以西晉文人阮咸善彈而命名。因此,琴與阮是能夠在宮廷與文人共同溝通的樂(lè)器,選擇其進(jìn)行改作是有重要的政治文化目的。不唯如此,琴律通鐘律和樂(lè)律,66黃翔鵬先生首先指出鐘律與琴律的聯(lián)系,他在其撰文中, 第一次提到“鐘律就是琴律”。見(jiàn)黃翔鵬,《中國(guó)傳統(tǒng)音調(diào)的數(shù)理邏輯問(wèn)題》,載《中國(guó)音樂(lè)學(xué)》1986 年第3 期,第9—27、8、143 頁(yè)。之后,又在《均鐘考》一文中,對(duì)原稱(chēng)為“五弦琴”的曾侯乙“五弦器”作了樂(lè)器、度量、圖像等方面的研究,否定了其作為樂(lè)器的可能性,而考證其應(yīng)為“均鐘”。(見(jiàn)黃翔鵬,《均鐘考:曾侯乙墓五弦器研究》(上、下),《黃鐘》1989 年第1 期、第2 期。)崔憲通過(guò)對(duì)曾侯乙編鐘以“均鐘”調(diào)律,認(rèn)為均鐘與琴的律學(xué)內(nèi)容一致,又從琴律與鐘律的一致性方面論證二者的關(guān)系,對(duì)琴律及其與鐘律的關(guān)系做進(jìn)一步的考察。見(jiàn)崔憲,《鐘律與琴律》,載《中央音樂(lè)學(xué)院學(xué)報(bào)》1995年第1期,第86—93頁(yè)。琴律的實(shí)踐卻淵源于先秦鐘律和五弦琴、七弦琴的藝術(shù)。參見(jiàn)《中國(guó)大百科全書(shū)·音樂(lè)舞蹈》“琴律”,中國(guó)大百科全書(shū)出版社,1992 年,第529 頁(yè)。因此,引用“制九弦琴”的典故,可視為通過(guò)調(diào)琴來(lái)表示宋太宗的禮樂(lè)改革活動(dòng)。67于洋,《樂(lè)與政通:北宋中期的樂(lè)議研究》,華中師范大學(xué)碩士學(xué)位論文,2016年,第25頁(yè)。

上述太宗對(duì)九弦琴與五弦阮的增設(shè)的言辭中,表明他延續(xù)先圣的傳統(tǒng)的愿望,以及對(duì)于陰陽(yáng)五行的宇宙觀秩序的態(tài)度,與君臣民心和諧的統(tǒng)治秩序的構(gòu)建有深刻的理解。此外,他不僅增制樂(lè)器, 還新造樂(lè)譜三十七卷, 太常寺音律官田綜更將九弦琴、五弦阮配以十二律, 協(xié)以律呂, 用于雅樂(lè),為九弦琴找到運(yùn)用于實(shí)際的理論依據(jù),另將九弦琴用于雅樂(lè)樂(lè)隊(duì)中。宋太宗巧妙地運(yùn)用增設(shè)九弦琴這一舉動(dòng),達(dá)到了他禮樂(lè)改革的目的。九弦琴的增設(shè)有了鮮明的政教意味,成為禮樂(lè)改革的象征。

宋太祖建國(guó)之初就極力推行文治,即以“儒術(shù)治國(guó)”。北宋皇帝推行文治的結(jié)果是形成了“皇帝與士大夫同治天下”的局面。禮樂(lè)制度的改革也少不了群臣的參與,君臣之間的互動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)也成為禮樂(lè)制度改革的常見(jiàn)現(xiàn)象。宋太宗制九弦琴就得到了群臣作歌詩(shī)賦的頌揚(yáng),《麟臺(tái)故事》最早記載了“翰林學(xué)士、秘書(shū)監(jiān)、知制誥及三館學(xué)士以上以新增琴、阮弦,各獻(xiàn)歌、賦、頌以美其事。”68[宋]程俱,《麟臺(tái)故事校證》卷五,張富祥校證,中華書(shū)局,2000 年,第196 頁(yè)。李燾《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》中,生動(dòng)地描繪了宋太宗對(duì)于群臣“獻(xiàn)歌詩(shī)頌”的反應(yīng):

由是中外獻(xiàn)歌詩(shī)頌者數(shù)十人。上謂宰相曰:“朝廷文物之盛,前代所不及也。群臣所獻(xiàn)歌頌,朕再三覽之,校其工拙,唯李宗諤、趙安仁、楊億詞理精愜,有老成風(fēng),可召至中書(shū)獎(jiǎng)諭。”又曰:“吳淑、安德裕、胡旦,或詞采古雅,或?qū)W問(wèn)優(yōu)博,抑又其次矣。”69同注64。

宋太宗對(duì)于“群臣所獻(xiàn)歌頌”,“再三覽之,校其工拙”,并根據(jù)他們的“詞理”,判定優(yōu)次,決定獎(jiǎng)諭,可見(jiàn)宋太宗對(duì)于群臣的頌揚(yáng)是何等的重視。但并不是都能獲得大臣的正面回應(yīng)。其中就有一位琴待詔表示了反對(duì),《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》中對(duì)此后續(xù)事件有詳細(xì)的描述:

朱文濟(jì)者,金陵人,專(zhuān)以絲桐自?shī)剩缓脴s利。上初欲增琴阮弦,文濟(jì)以為不可增,蔡裔以為增之善。上曰:“古琴五弦,而文武增之,今何不可增也?”文濟(jì)曰:“五弦尚有遺音,而益以二弦斯足矣。”上不悅而罷。及新增琴阮成,召文濟(jì)撫之,辭以不能。上怒而賜蔡裔緋衣,文濟(jì)班裔前,獨(dú)衣綠,欲以此激文濟(jì)。又遣裔使劍南,獲數(shù)千緡,裔甚富足;而文濟(jì)藍(lán)縷貧困,殊不以為念。上又嘗置新琴阮于前,旁設(shè)緋衣、金帛賞賚等物誘文濟(jì),文濟(jì)終守前說(shuō)。及遣中使押送中書(shū),文濟(jì)不得已,取琴中七弦撫之。宰相問(wèn)曰:“此新曲何名?”文濟(jì)曰:“古曲風(fēng)入松也。”上嘉其有守,亦賜緋衣。70同注64,第822 頁(yè)。

我們注意到,綠待詔、緋待詔、九弦琴、帝王同時(shí)出現(xiàn)在這個(gè)文本中,反映了宋太宗與朱文濟(jì)、蔡裔兩位琴待詔關(guān)于九弦琴是否合理的互動(dòng)和交鋒。蔡裔表示贊同,朱文濟(jì)的表現(xiàn)由“以為不可增”“辭以不能”到“不得已”的逐步退讓。宋太宗除了情緒和動(dòng)作表現(xiàn),還通過(guò)“賜蔡裔緋衣”“文濟(jì)……獨(dú)衣綠”“亦賜緋衣”等方式來(lái)呈現(xiàn)一種威逼利誘、拉攏寬宥的過(guò)程,兩人也以不同的方式完成了從綠待詔到緋待詔的轉(zhuǎn)變。朱文濟(jì)與宋太宗的“對(duì)立”并非只是琴待詔與帝王之間的對(duì)立,還有七弦琴所代表的古制與九弦琴所代表的革新之間的對(duì)立。當(dāng)然,還有古曲《風(fēng)入松》所代表的文人趣味與九弦琴所代表的政教意味之間的對(duì)立。然而最終帝王政治意圖與文人趣味達(dá)成和解。宋代改革頻仍,君臣之爭(zhēng)、朋黨之爭(zhēng)起伏于北宋政壇。這段典故也可看作宋朝禮樂(lè)改革乃至政治改革的縮影,頗有一番象征意味。

這則典故中的“彈”與“聽(tīng)”,綠待詔與緋待詔把我們的視線引向《聽(tīng)琴圖》,圖中的政治意味,綠衣者和緋衣者讓我們想到與琴有關(guān)的官職,即綠待詔和緋待詔。但對(duì)照這段典故,我們發(fā)現(xiàn)《聽(tīng)琴圖》畫(huà)面與此不符。彈琴的是帝王,聽(tīng)琴的是綠待詔與緋待詔。這張圖顯然不可能是這段典故的直接圖解,而是別有衷曲。但這個(gè)典故對(duì)于理解這張圖非常重要。

三 彈琴之手與大晟樂(lè)“指律”

現(xiàn)有的研究都談到此圖展示了徽宗朝院畫(huà)高度的寫(xiě)實(shí)技巧,以及強(qiáng)烈的政治意涵。無(wú)論畫(huà)作者是徽宗還是畫(huà)院畫(huà)家,均代表了宋徽宗的觀念。因此我們應(yīng)將此圖置于徽宗朝的音樂(lè)活動(dòng)和禮樂(lè)制度背景下來(lái)理解。

元符三年(1100)正月, 宋哲宗突然駕崩, 向太后與以曾布為首的群臣擁立端王趙佶為帝, 是為宋徽宗。七月, 太后還政,取消垂簾,徽宗開(kāi)始親政。此時(shí)的北宋王朝依然面臨著內(nèi)外交迫的隱憂(yōu)。對(duì)外,遼、金、西夏這些少數(shù)民族政權(quán)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在窺探著富有平和的漢人領(lǐng)土,對(duì)內(nèi),長(zhǎng)期的冗官冗費(fèi),以及對(duì)外朝貢使得天水王朝的經(jīng)濟(jì)面臨極大挑戰(zhàn),同時(shí)朝廷中因意識(shí)形態(tài)、政治理念、施政方針等不同產(chǎn)生了眾多矛盾,隨之而來(lái)的黨爭(zhēng)不斷。短短兩年間, 朝廷經(jīng)歷了新舊兩黨勢(shì)力的起伏斗爭(zhēng),政策的主流再次傾向了“紹述”神宗的新法,開(kāi)始重新支持先前已經(jīng)失敗的王安石“新政”。71羅家祥,《曾布與北宋哲宗、徽宗時(shí)期的政局演變》, 載《華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)》2003 年第2 期,第51—57 頁(yè)。

在這樣的時(shí)代背景下,宋徽宗不愿意受制于士大夫體系、成為權(quán)力受到嚴(yán)格限制的君王,而想要成為漢唐模式中擁有絕對(duì)行政能力的君主,72[美]包弼德,《歷史上的理學(xué)》,浙江大學(xué)出版社,2009 年,第112—113 頁(yè)。因此掀起一場(chǎng)看似宣揚(yáng)皇權(quán),實(shí)為加強(qiáng)集權(quán)的政治活動(dòng)。而禮樂(lè)活動(dòng)作為一個(gè)政治生活中重要展示部分,成為宋徽宗表達(dá)政治主張的一種方式,大晟樂(lè)的制作就是宋徽宗敘述自己政治主張的手段之一。73屠立晨,《宋徽宗時(shí)期禮樂(lè)活動(dòng)研究:以大晟樂(lè)為中心》,上海師范大學(xué)博士學(xué)位論文,2017 年,第48 頁(yè)。

崇寧元年(1102)七月五日, 徽宗任命蔡京為尚書(shū)右仆射兼中書(shū)侍郎,六日焚元祐法,74《宋史》卷十九,第364 頁(yè)。開(kāi)始“崇寧新政”。講議司詳定措置的政事除了主要的鹽法、茶榷、學(xué)校、錢(qián)法等項(xiàng)外,另有重要的一項(xiàng)就是議革“訛謬殘闕”的“大樂(lè)之制”,即對(duì)舊樂(lè)進(jìn)行改制。75與《宋史·樂(lè)志》對(duì)照,可推斷《樂(lè)志》所言大晟樂(lè)之沿革基本出自《大晟樂(lè)論》;(參見(jiàn)[宋]劉昺,《大晟樂(lè)論》,載[宋]楊仲良編,《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編紀(jì)事本末》卷百三十五,北京圖書(shū)館出版社,2003年,第4227—4232頁(yè)。)胡勁茵,《北宋徽宗朝大晟樂(lè)制作與頒行考議》,載《中山大學(xué)學(xué)報(bào)》2010 年第2 期,第101 頁(yè)。改制的辦法,是以“復(fù)古”的方式來(lái)改革宮廷禮樂(lè)制度。76包弼德稱(chēng)徽宗回應(yīng)了一個(gè)被當(dāng)時(shí)的士大夫群體倡議的復(fù)古運(yùn)動(dòng),他希望通過(guò)恢復(fù)古制來(lái)改革宮廷禮樂(lè)制度。[美]包弼德,《斯文:唐宋思想的轉(zhuǎn)型》,劉寧譯,江蘇人民出版社,2001 年,第223—268 頁(yè)。所謂“復(fù)古”,即恢復(fù)夏、商、周的“三代之治”。

“三代”已逝,如何實(shí)現(xiàn)“三代之治”,則須從當(dāng)時(shí)所存文獻(xiàn)中去探索,于是六經(jīng)就成為實(shí)現(xiàn)“三代之治”的主要憑借,雅樂(lè)改革自然也要遵從六經(jīng)。然而,直接記錄古代樂(lè)制的《樂(lè)經(jīng)》早已亡佚,《周禮》中有不少關(guān)于上古三代用樂(lè)的文獻(xiàn),但缺乏具體樂(lè)器、樂(lè)律的記載。因而歷代復(fù)古者都是根據(jù)自己的理解從《周禮》尋找自己需要的“古制”。77楊倩麗、陳樂(lè)保,《用樂(lè)以合〈周禮〉:試論北宋宮廷雅樂(lè)改革》,載《四川師范大學(xué)學(xué)報(bào)》2016 年第2 期,第113—120 頁(yè)。

“北宋樂(lè)議”的焦點(diǎn)是制定樂(lè)律的方法是否遵循古制。北宋的六次樂(lè)議,都用了不同的定律標(biāo)準(zhǔn),制成了和峴樂(lè)、李照樂(lè)、楊杰樂(lè)、劉幾樂(lè)、范鎮(zhèn)樂(lè)等數(shù)種樂(lè)制。北宋時(shí)期的樂(lè)律學(xué)家確定黃鐘標(biāo)準(zhǔn)音高的主要方法,大致可歸為四種:1.累黍成尺或以黍容龠而生尺成律;2. 考證古代的尺度和與黃鐘律高相關(guān)的嘉量以定律;3. 根據(jù)人聲定律;4. 以皇帝的手指長(zhǎng)度生尺定律。78李幼平,《宋代音樂(lè)藝術(shù)實(shí)踐中的黃鐘標(biāo)準(zhǔn)音高》,載《音樂(lè)研究》2001 年第2 期,第47—54 頁(yè)。徽宗“大晟樂(lè)”的樂(lè)律即是最后一種。

“大晟樂(lè)”的樂(lè)律由蔡京推薦的道士魏漢津制定。魏漢津主“身為度、指生律”之說(shuō),79凌景埏,《宋魏漢津樂(lè)與大晟府》,載《燕京學(xué)報(bào)》1940 年第28 期,第105—132 頁(yè)。又見(jiàn)凌景埏,《諸宮調(diào)兩種》,謝伯陽(yáng)校注,齊魯書(shū)社,1988 年,第259—294 頁(yè)。摒棄了前人用“累黍”之法制定的樂(lè)律,而根據(jù)“夏禹以身為度”的文獻(xiàn)記載,采用了以“帝指為律度”的方式,“鑄帝鼐、景鐘。樂(lè)成,賜名大晟,謂之雅樂(lè),頒之天下,播之教坊,故崇寧以來(lái)有魏漢津樂(lè)。”80同注61,第2938 頁(yè)。至于魏漢津?qū)τ谌绾我浴暗壑笧槁啥取保端问贰分杏性敿?xì)的描述:

(崇寧)三年(1104)正月,漢津言曰:“臣聞黃帝以三寸之器,名為《咸池》,其樂(lè)曰《大卷》。三三而九,乃為黃鐘之律。禹效黃帝之法,以聲為律,以身為度,用左手中指三節(jié)三寸,謂之君指,裁為宮聲之管。又用第四指三節(jié)三寸,謂之臣指,裁為商聲之管。又用第五指三節(jié)三寸,謂之物指,裁為羽聲之管。第二指為民、為角。大指為事、為征。民與事,君臣治之,以物養(yǎng)之,故不用為裁管之法。得三指合之為九寸,即黃鐘之律定矣。黃鐘定,余律從而生焉。臣今欲請(qǐng)帝中指、第四指、第五指各三節(jié),先鑄九鼎,次鑄帝坐大鐘,次鑄四韻清聲鐘,次鑄二十四氣鐘,然后均弦裁管,為一代之樂(lè)制。”81《宋史》卷一百二十八,第2998 頁(yè)。

魏漢津以“帝中指、第四指、第五指各三節(jié)”與黃鐘律管長(zhǎng)度相對(duì)應(yīng),進(jìn)而制定了徽宗朝禮樂(lè)的標(biāo)準(zhǔn)樂(lè)律,這是以“夏禹以身為度”復(fù)古旗幟下的革新。關(guān)于其指律理論是否可靠,從南宋朱子,到近現(xiàn)代音樂(lè)史學(xué)者楊蔭瀏,都保有存疑態(tài)度。82李幼平,《北宋大晟律初探》,載《黃鐘》2002 年第2 期,第65—70 頁(yè)。但楊蔭瀏在指出其“荒謬、無(wú)恥”的同時(shí),也承認(rèn)它確實(shí)形成了“能經(jīng)得起考驗(yàn),合于長(zhǎng)期的應(yīng)用”的大晟新律,而且“自從這次改定之后,一直用了一百七十多年,直到南宋末年,大體上沒(méi)有重要的改變。83楊蔭瀏,《中國(guó)古代音樂(lè)史稿》,人民音樂(lè)出版社,1981 年,第389 頁(yè)。

基于以上的背景,我們無(wú)法不注意《聽(tīng)琴圖》中的彈琴之手(圖5)。這雙手細(xì)長(zhǎng)、柔婉,如果再進(jìn)一步觀察細(xì)節(jié),可發(fā)現(xiàn)甚至描繪了指節(jié)和較長(zhǎng)的指甲,且指甲露出指端。這種“帝指”的描繪方式把我們的視線引向?qū)v代圖像史中的帝王之指的觀察。

圖5 《聽(tīng)琴圖》彈琴者之右手

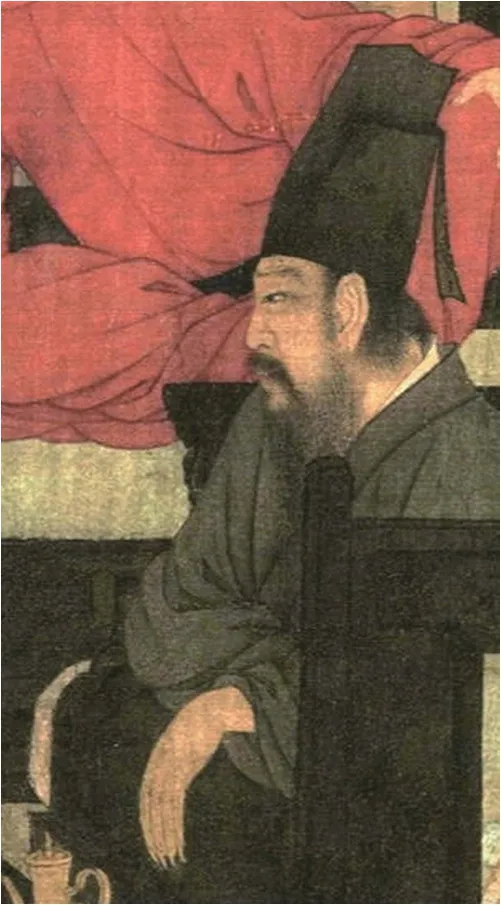

商周時(shí)期沒(méi)有帝王像的傳統(tǒng),也沒(méi)有類(lèi)似于圣經(jīng)傳統(tǒng)中的那種偶像崇拜或反偶像崇拜。84徐良高,《從商周人像藝術(shù)看中國(guó)古代無(wú)偶像崇拜傳統(tǒng)》,載《考古求知集》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,1997 年,第334—352 頁(yè)。至漢代,在現(xiàn)存的考古材料中出現(xiàn)了歷代帝王像,其中最典型的例子莫過(guò)于山東嘉祥武梁祠中的古代帝王像。作為禮儀性質(zhì)的圖像,帝王常作寬袍大袖造型,手部無(wú)從可見(jiàn),魏晉南北朝時(shí)傳為東晉顧愷之《女史箴圖》中的漢成帝、北魏司馬金龍墓漆畫(huà)屏風(fēng)中的帝王、洛陽(yáng)龍門(mén)賓陽(yáng)洞的皇帝禮佛圖、鞏縣石窟第一窟南壁的帝后禮佛圖等均是如此。《歷代帝王圖》上的十三位帝王中,有五位的手部得以呈現(xiàn),分別為吳主孫權(quán)、前漢昭帝、陳文帝(圖6)、陳廢帝85陳葆真考證圖中標(biāo)注“陳文帝”和“陳廢帝”二人應(yīng)為為梁簡(jiǎn)文帝和梁元帝,參見(jiàn)陳葆真,《圖畫(huà)如歷史:傳閻立本〈十三帝王圖〉研究》,載《美術(shù)史研究集刊》2004 年第16 期,第12—15 頁(yè)。、隋文帝,他們的手都有共同的特點(diǎn),即短且肥,并繪有指節(jié)和指甲。如果考慮到圖像的功能和應(yīng)用范圍,畫(huà)像石等圖像似乎顯示了“帝指不可示外人”的禁忌。而《歷代帝王圖》更多是用于內(nèi)廷供奉,作為鑒戒之用,86同注85。對(duì)于內(nèi)廷的觀看者“內(nèi)人”而言,似乎可以無(wú)此禁忌,但對(duì)手的描繪與《聽(tīng)琴圖》相比顯然不是一個(gè)類(lèi)型。

圖6 [唐]閻立本,《歷代帝王圖》陳文帝局部,波士頓美術(shù)館

南薰殿所藏的宋代帝王圖是可茲參照最為直接的圖像(圖7)。宋帝或站或坐,多作四分之三側(cè)面造型,寬袍大袖,其中宋徽宗手在袖中,無(wú)從得見(jiàn)。而宋太祖坐像、宋太宗立像、宋真宗坐像、宋仁宗坐像、宋神宗坐像、宋哲宗坐像均右手微露,可見(jiàn)小部分手掌以及大拇指,學(xué)者認(rèn)為是“叉手示敬”的“叉手禮”,這種手姿最早出現(xiàn)于魏晉,成熟于唐五代,兩宋更為流行。87黃劍波,《“叉手”禮圖像考》,載《南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)》2014 年第4 期,第5—13 頁(yè)。在宋、遼金壁畫(huà)中均可見(jiàn)到。88沈從文,《中國(guó)古代服飾研究》,上海書(shū)店出版社,1997 年,第337 頁(yè)。宋帝圖像中兩手位置的描繪方式與其他圖像略有不同,相同的繪制在遼金壁畫(huà)中也有出現(xiàn),有可能是未完成的畫(huà)稿。89黎晟,《宋代帝后像研究》,北京大學(xué)歷史學(xué)系博士后研究報(bào)告,2016 年,第63—64頁(yè)。此處感謝黎晟先生惠贈(zèng)此研究報(bào)告。這種“似露還藏”的手指既表示了禮儀,也彰顯了作為帝王的矜持。僅從露出的部分推測(cè),手指長(zhǎng)度正常,符合比例。其對(duì)容貌的描繪,也力求還原真實(shí)的宋帝形象。《聽(tīng)琴圖》中細(xì)長(zhǎng)柔婉的手指卻與此有別,可見(jiàn)《聽(tīng)琴圖》并不想呈現(xiàn)禮儀中或符合人體真實(shí)尺寸的手。因此,我們有必要從畫(huà)中所呈現(xiàn)的另一個(gè)角度,彈琴之手出發(fā),考察其使用中的手,而非上述靜態(tài)的禮儀中的手的狀況。

圖7 [宋]佚名,《宋太祖坐像》,絹本設(shè)色,縱191 厘米,寬169.7 厘米,臺(tái)北故宮博物院

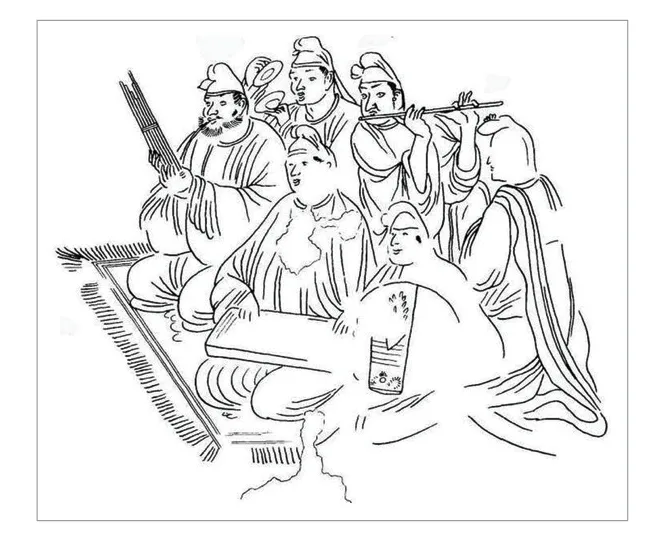

繪畫(huà)史中對(duì)于手、以及對(duì)撫琴之手的描繪,有個(gè)逐漸準(zhǔn)確和細(xì)致的過(guò)程。從漢代到魏晉南北朝時(shí)期,從各種材質(zhì)的圖像中,我們不難發(fā)現(xiàn)這個(gè)演進(jìn)。唐代墓室壁畫(huà)中的彈琴之手,顯示了這種演進(jìn)的延續(xù)。讓皇帝李憲墓室東壁南部描繪了一組樂(lè)隊(duì),其中一位樂(lè)工正演奏瑤琴,雖然對(duì)手指表現(xiàn)并不明顯,但比例符合人體正常尺寸,力求表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活中的演奏場(chǎng)景(圖8)。90陜西省考古研究所編著,《唐李憲墓發(fā)掘報(bào)告》,科學(xué)出版社,2005 年,第152 頁(yè)。同時(shí),1952 年在西安東郊興慶宮遺址附近出土的唐天寶四年(745)蘇思勖墓中,描繪有彈奏七弦琴的場(chǎng)景,樂(lè)工將七弦琴放在腿上,左手按住琴弦,右手做撥弄狀。人物形象簡(jiǎn)單概括,線條簡(jiǎn)練。手指并沒(méi)有精細(xì)描繪指節(jié)與指甲,卻也顯得柔軟修長(zhǎng),整個(gè)手掌、手指合乎正常比例。可見(jiàn)所繪是世俗生活的再現(xiàn),故而力求呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)的手。91《中國(guó)墓室壁畫(huà)全集》編輯委員會(huì)編,《中國(guó)墓室壁畫(huà)全集2·隋唐五代》,河北教育出版社,2011 年,第116 頁(yè)。宋畫(huà)中也不乏彈琴的圖像,佚名所作的《盧鴻草堂十志圖》描繪了一個(gè)臨流彈琴的文人,畫(huà)作似乎更在意對(duì)整體氛圍的描繪,而對(duì)彈奏動(dòng)作和手部并未著力。92《宋畫(huà)全集》提出“應(yīng)是宋代所作”的觀點(diǎn)。(參見(jiàn)浙江大學(xué)中國(guó)古代書(shū)畫(huà)研究中心編,《宋畫(huà)全集》,浙江大學(xué)出版社,2010 年,第一卷第六冊(cè),第122 頁(yè),圖版說(shuō)明見(jiàn)第231 頁(yè)。)佚名《九歌圖》中“云中君”樂(lè)隊(duì)里,一男性正在演奏古琴,依琴弦似為八弦琴。演奏者左手按在琴弦上,右手正在彈奏,手指偏長(zhǎng),指甲可見(jiàn)。但與《聽(tīng)琴圖》中手指長(zhǎng)度相比,尚有距離。且該圖具有“南宋院畫(huà)特征”,無(wú)法用于論證《聽(tīng)琴圖》手指圖式的來(lái)源,或可理解為這種稍長(zhǎng)手指和指甲是對(duì)北宋或更早傳統(tǒng)的繼承。93《宋畫(huà)全集》認(rèn)為此圖具有“南宋院畫(huà)特征”。(參見(jiàn)浙江大學(xué)中國(guó)古代書(shū)畫(huà)研究中心編,《宋畫(huà)全集》,第三卷第一冊(cè),第198 頁(yè),圖版說(shuō)明見(jiàn)第275 頁(yè)。)因此可理解為這種稍長(zhǎng)手指和指甲是對(duì)北宋或更早傳統(tǒng)的繼承。河南博物院藏有一件宋代三彩聽(tīng)琴圖枕,繪有一人彈琴。彈琴者將雙手按在琴弦上,目視對(duì)方,畫(huà)面更注重對(duì)整體彈琴、聽(tīng)琴場(chǎng)景的描繪,并未對(duì)琴和彈琴之手有過(guò)多關(guān)注(圖9)。94張瀅,《彩枕伴夢(mèng)、宋風(fēng)遺韻:院藏宋代三彩聽(tīng)琴圖枕和嬰戲枕賞析》,載《文物天地》2017 年第7 期,第44 頁(yè)。

圖8 李憲墓室壁畫(huà)中樂(lè)隊(duì)演奏圖線描圖

圖9 宋代三彩聽(tīng)琴圖枕局部,河南博物院

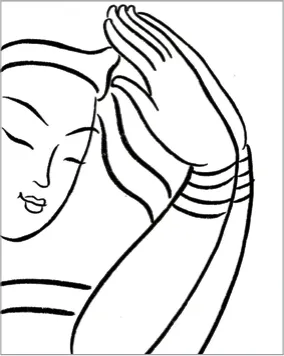

這種長(zhǎng)手指的表現(xiàn)來(lái)源何處?如果我們把目光投向魏晉以來(lái)的佛教人物圖像,或能有所發(fā)現(xiàn)。這種細(xì)長(zhǎng)柔婉的手,最早在敦煌莫高窟南北朝壁畫(huà)中可見(jiàn),如第272 窟中十六國(guó)時(shí)期的“禮佛手”(圖10)、第251 窟北魏“菩薩手”,非常之長(zhǎng),但沒(méi)有描繪指節(jié)和指甲。莫高窟第288 窟西魏時(shí)期的“伎樂(lè)手”也與菩薩手沒(méi)有分別。這種情況在隋代發(fā)生了變化,如第392 窟隋代“天王手”,手指粗壯、指節(jié)短而圓、指節(jié)明顯,呈現(xiàn)出與之前截然不同的特征,同時(shí)第380 窟隋代“持花手”、第417 窟隋代“藥叉燃燈手”、第419 窟隋代“供寶盒手”、第248 窟隋代“菩薩手”以及第311 窟隋代“飛天手”,均有類(lèi)似特征,但手指的粗短程度略有不同。可以看出,此時(shí)人們根據(jù)所繪對(duì)象身份不同做了相應(yīng)的調(diào)適。敦煌莫高窟壁畫(huà)中,“彈奏之手”的描繪方式也基本與此同步,如第313 窟隋代“伎樂(lè)手”,左手端著琵琶,手指粗短、指節(jié)明顯、指肚短而圓。第220 初唐窟、第148 窟盛唐窟、第16 窟五代窟的“伎樂(lè)手”,均為撥弄箜篌的手,顯示出上述類(lèi)似特征。也就是說(shuō),在手指長(zhǎng)度表現(xiàn)上,“伎樂(lè)手”并未做不同表現(xiàn)。這種情況在此后的壁畫(huà)中一直得以延續(xù)。95以上圖例,均采自楊東苗、金衛(wèi)東、李松編繪,《敦煌手姿:敦煌高昌古格手姿白描600 例》,浙江人民美術(shù)出版社,2016 年。《聽(tīng)琴圖》中細(xì)長(zhǎng)柔婉的手指,與隋代以前敦煌壁畫(huà)中的佛教人物更為接近,而且更長(zhǎng),即其借鑒了魏晉傳統(tǒng)又有所拓展。

圖10 敦煌272 窟中十六國(guó)時(shí)期的“禮佛手”線描圖(左)

超長(zhǎng)的指甲在歷代繪畫(huà)中并不多見(jiàn)。指甲露出指端,以及指甲退入指端是常見(jiàn)兩種描繪方式。96指甲的長(zhǎng)短以及與手指的關(guān)系,也被用以對(duì)繪畫(huà)作品斷代。參見(jiàn)李霖燦,《采芝圖和敦煌手印:紀(jì)念大千先生》,載《故宮文物月刊》1983 年總第2 期,第22—28 頁(yè);徐錦順、艾里瑪·阿克沙別克,《繪畫(huà)斷代新途徑:五代以前壁畫(huà)人物的指甲與耳朵》,載《榮寶齋》2013 年第10 期,第124—126 頁(yè)。敦煌壁畫(huà)中,最早可見(jiàn)的是退入手指的指甲,如莫高窟第435 窟北魏“持花手”,這種指甲是敦煌壁畫(huà)中的常見(jiàn)現(xiàn)象。較早描繪指甲微露出手指的,是第428 窟北周“弟子手”(圖11),第220 窟初唐“持扇手”中,一只手中同時(shí)描繪有露出和退入的指甲,這也是敦煌壁畫(huà)中唯一的一例,反映了人們已經(jīng)意識(shí)到這兩種不同的形態(tài)。值得注意的是,這只手還描繪有飽滿(mǎn)的指節(jié),跟之前沒(méi)有表現(xiàn)指節(jié)的手指有明顯差異。此外,還可發(fā)現(xiàn)幾例中唐時(shí)期的敦煌壁畫(huà)中繪有指節(jié)、露出的指甲,如榆林窟第25窟中唐“菩薩手”和“持蓮手”(圖12)。也就是說(shuō),對(duì)于指節(jié)和露出指甲的描繪,是北周開(kāi)始出現(xiàn),中唐以后漸次增多。

圖11 敦煌第428 窟北周“弟子手”線描圖(中)

圖12 榆林窟第25 窟中唐“持蓮手”線描圖(右)

面對(duì)宋畫(huà),如果我們的目光不止聚焦于“彈琴之手”,而是別的人物手指,便能發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)的手指并非不能見(jiàn)到。《韓熙載夜宴圖》“清吹”部分中,幾位手持笛、簫的仕女的手部都柔婉細(xì)長(zhǎng)、指甲明顯,顯得優(yōu)雅靈巧,似乎是為了凸顯其演奏的高超技巧。在起首部分,我們驚訝地發(fā)現(xiàn),韓熙載下垂的左手超乎尋常的長(zhǎng),與手掌和整個(gè)人體的比例不稱(chēng),且沒(méi)有表現(xiàn)指節(jié)(圖13)。然而奇怪的是,另外三位“韓熙載”的手,其手指、手掌的比例均在正常范圍之內(nèi)。如果考慮到這件作品為南宋中晚期摹本,其中混雜有從五代顧閎中到南宋中晚期的信息,97參見(jiàn)傅熹年,《淺談做書(shū)畫(huà)鑒定工作的體會(huì)》,載《中國(guó)書(shū)畫(huà)鑒定與研究·傅熹年卷》,故宮出版社,2014 年,第15 頁(yè);張朋川,《〈韓熙載夜宴圖〉圖像研究》,北京大學(xué)出版社,2016 年。那么不妨設(shè)想,這兩種不同的手可能分屬于不同的時(shí)期。或者說(shuō),某些信息在反復(fù)臨摹復(fù)制的過(guò)程中經(jīng)過(guò)改易,而其中較容易被改動(dòng)的,顯然是那一只唯一的長(zhǎng)手。其如此的不合比例,可能正是在歷次臨摹過(guò)程中逐漸被加長(zhǎng)的結(jié)果,那么,它不僅反映了南宋中晚期的信息,也顯示了對(duì)前代的傳承。

圖13 《韓熙載夜宴圖》中韓熙載下垂的左手

現(xiàn)藏故宮博物院的宋佚名《番王禮佛圖》,多被人認(rèn)為是李公麟所作,盡管這說(shuō)法有待商榷,但畫(huà)中所呈現(xiàn)的北宋人物畫(huà)風(fēng)格較為明顯。98浙江大學(xué)中國(guó)古代書(shū)畫(huà)研究中心編,《宋畫(huà)全集》,第一卷第六冊(cè),第1—2 頁(yè),圖版說(shuō)明見(jiàn)第227 頁(yè)。值得注意的是,其中釋迦牟尼的手尤其長(zhǎng)(圖14),而番王的手則是正常世俗之人的樣子。可見(jiàn),將超長(zhǎng)手指用于描繪佛教之主,是為了與番王形成鮮明對(duì)比。釋迦牟尼的手是與《聽(tīng)琴圖》中彈琴者最為接近的手,《朝元仙仗圖》中扶桑大帝君也有著修長(zhǎng)的手,顯示出與《聽(tīng)琴圖》類(lèi)似的特征。結(jié)合上述與宋帝手指的比較,我們不難發(fā)現(xiàn),《聽(tīng)琴圖》并不想表現(xiàn)一雙寫(xiě)實(shí)的手,而是想更接近佛教之主的手。我們注意到,最晚在北宋,在佛道題材的卷軸畫(huà)中,均出現(xiàn)對(duì)神祇人物修長(zhǎng)手指的描繪。而在《宣和畫(huà)譜》中的“道釋門(mén)”里有多位道釋題材兼能的畫(huà)家,如武宗元。因而,在描繪道釋人物時(shí),其技法、樣式和畫(huà)面元素表現(xiàn)的共享互通是完全可能的。

盡管魏漢津言之鑿鑿“欲請(qǐng)帝中指、第四指、第五指各三節(jié),先鑄九鼎……”,但他可能沒(méi)有見(jiàn)過(guò)宋徽宗的手指,因?yàn)楫?dāng)時(shí)徽宗聽(tīng)從內(nèi)侍之言“帝指不可示外人”“但引吾手略比度之”。直到政和七年(1117):

帝一日忽夢(mèng)人言:“樂(lè)成而鳳凰不至乎!蓋非帝指也。”帝寤,大悔嘆,謂:“崇寧初作樂(lè),請(qǐng)吾指寸,而內(nèi)侍黃經(jīng)臣執(zhí)謂‘帝指不可示外人’,但引吾手略比度之,曰:‘此是也。’蓋非人所知。今神吿朕如此,且奈何?”于是再出中指寸付蔡京,密命劉昺試之。時(shí)昺終匿漢津初說(shuō),但以其前議為度,作一長(zhǎng)笛上之。帝指寸既長(zhǎng)于舊,而長(zhǎng)笛殆不可易,以動(dòng)人觀聽(tīng),于是遂止。蓋京之子絳云。99同注81,第2998—2999 頁(yè)。

徽宗從“帝指不可示外人”到“再出中指寸付蔡京”一事表明,帝指至少是可以在內(nèi)廷和重臣之前展示的,甚至可用于圖繪,并在一定范圍內(nèi)展示,也由此推斷此圖可能作于政和七年之后。此外,這有助于我們更加深入地理解這張圖的功能和使用范圍,圖中的手指不僅僅是宋徽宗的手指,其來(lái)自佛道繪畫(huà)的形式特征,使圖中的手指具有“帝指”和道教神祇的神圣性。

四 九弦琴與大晟樂(lè)

宋徽宗“以指為律”是“夏禹以身為度”禮樂(lè)傳統(tǒng)的繼承,也反映了在此傳統(tǒng)上的革新。宋太宗創(chuàng)九弦琴其實(shí)也是同樣的理路。舜作五弦琴,周文王、武王各增一弦,成七弦琴,宋太宗再增兩弦,為九弦琴。宋太宗增作九弦琴也是延續(xù)先圣傳統(tǒng)上的革新。宋太宗所創(chuàng)的九弦琴并不只是象征意義上的,還將通過(guò)多種方式將其用于禮樂(lè)活動(dòng)之中。如至道元年(995)冬十月,又撰新譜三十七卷, “凡造九弦琴宮調(diào)……各一”100同注61,第2944—2945 頁(yè)。,命太常樂(lè)工練習(xí)以備登歌薦獻(xiàn)之禮使用。至道二年(996)春正月,音律官田琮就以“新增九弦琴、五弦阮均配十二律,旋相為宮,隔八相生,并已葉律,冠于雅樂(lè)。”101[宋]錢(qián)若水修,《宋太宗皇帝實(shí)錄校注》卷七十六,第647 頁(yè)。太宗即下詔廢除拱辰管,以九弦琴代之。

就是這樣真正立于音樂(lè)的樂(lè)器,在宋代復(fù)古衛(wèi)士的眼中卻是“未全乎古樂(lè)之發(fā)也,幸而太宗皇帝造九弦之琴列之太樂(lè),而拱辰亦自此廢,豈非有意復(fù)古歟”。102[宋]陳旸,《樂(lè)書(shū)》卷一四八,第684 頁(yè)。太宗此舉不但為九弦琴找到運(yùn)用于實(shí)際的理論依據(jù),還將九弦琴運(yùn)用于宋代的雅樂(lè)樂(lè)隊(duì)中。九弦琴的創(chuàng)立成為宋太宗的標(biāo)志性業(yè)績(jī),以至于其駕崩之后,王禹偁作《太宗皇帝挽歌》,其中有“何人開(kāi)殿閣,塵暗九弦琴”一句。103[宋]王禹偁,《小畜集》卷十一,景印文淵閣《四庫(kù)全書(shū)》,第1086 冊(cè),第114 頁(yè)。

宋太宗關(guān)于九弦琴的傳統(tǒng)在之后得以傳承。宋太宗時(shí)將撰的《九弦琴譜》二十卷,《五經(jīng)阮譜》十七卷,藏于禁閣。104[宋]朱長(zhǎng)文,《琴史》卷五,江蘇鳳凰文藝出版社,2017 年,第227 頁(yè)。宋真宗大中祥符五年(1012)又由龍圖學(xué)士陳彭年奉詔編錄,并奉安于三館。105“奉詔編錄太宗御集四十卷……九弦琴譜二十卷,五弦阮譜十七卷,棋勢(shì)圖譜各一卷”,參見(jiàn)[宋]王應(yīng)麟,《玉海》卷二十八《圣文》,景印文淵閣《四庫(kù)全書(shū)》,第943 冊(cè),第673 頁(yè)。大中祥符六年(1013)正月,賜王旦等《太宗御集》四十卷目一卷、《琴譜》二卷、《九弦琴譜》二十卷;四月,出太宗游藝集并親制樂(lè)曲、九弦琴五弦阮譜,付史官及太樂(lè)署。106[ 宋] 李燾,《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》卷八十,第1823 頁(yè)。宋仁宗景祐二年(1035)九月,又出兩儀琴及十二弦琴二種,以備雅樂(lè),又敕更造七弦、九弦琴,皆令圓其首者以祀天,方其首者以祀地。宋仁宗皇佑二年(1050),將太宗《九弦琴譜》賜予三館,即國(guó)家藏書(shū)之地等處,并用于宋仁宗慶歷年間(1041—1048)的祀儀中:

歲時(shí)常祀、中祀以上,用登歌樂(lè),亦如之,而無(wú)協(xié)律郎,挾仗色及麾南郊?jí)瘜m懸用工員二百六十五,歌三十、篪十六、塤十七、巢笙笛各十六、編鐘編磬镈鐘各十二、箏、阮咸、九弦琴、七弦琴、筑、瑟、簫各十六、竽笙十四、建鼓四、柷敔各一、雷鼓二。107[宋]歐陽(yáng)修,《太常因革禮》卷十七,清廣雅書(shū)局叢書(shū)本,葉一至二。

九弦琴在宋徽宗時(shí)期得以進(jìn)一步傳承,得到樂(lè)官陳旸的認(rèn)可,他認(rèn)為“太宗皇帝因太樂(lè)雅琴更加二弦,召錢(qián)堯卿按譜,以君、臣、文、武、禮、樂(lè)、正、民、心九弦按曲,轉(zhuǎn)入大樂(lè)十二律,清濁互相合應(yīng)……合古琴之制,善莫大焉。”108同注43,第507—508 頁(yè)。在大晟樂(lè)中列八音之器,其中絲部有五:曰一弦琴,曰三弦琴,曰五弦琴,曰七弦琴,曰九弦琴,曰瑟。魏漢津?qū)Υ擞姓f(shuō)明:“古者,圣人作五等之琴,琴主陽(yáng),一、三、五、七、九,生成之?dāng)?shù)也。”“伏羲作琴有五弦,神農(nóng)氏為琴七弦,琴書(shū)以九弦象九星。”109同注45,第3009—3010 頁(yè)。九弦琴的重要性得以進(jìn)一步確立,并用于宮廷雅樂(lè)樂(lè)隊(duì)的演奏之中。如“政和三年四月”親祠登歌之制:“一弦、三弦、五弦、七弦、九弦琴各一。瑟四,在金鐘之南。”110《宋史》卷一百二九,第351 頁(yè)。此外,九弦琴還用于中祠登歌樂(lè)隊(duì)、大祠宮架樂(lè)隊(duì)之中。111宮架樂(lè)隊(duì)是宮懸之樂(lè)在宋代的稱(chēng)謂。宋以前稱(chēng)“宮懸”,這也是宋代對(duì)西周禮樂(lè)制中“宮懸”之樂(lè)的繼承。登歌樂(lè)是在堂上演出且有歌唱的小型樂(lè)隊(duì),其特點(diǎn)與宮架樂(lè)隊(duì)相比,除了無(wú)隨月用律外,其他與宮架樂(lè)隊(duì)相仿,只是樂(lè)隊(duì)排列和樂(lè)器的使用,較宮架樂(lè)隊(duì)規(guī)模要小一些。

作為宋代樂(lè)器發(fā)展的代表性樂(lè)器,弦類(lèi)樂(lè)器和管類(lèi)樂(lè)器在雅樂(lè)樂(lè)隊(duì)中的使用數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)金石類(lèi)樂(lè)器,如在親祠宮架樂(lè)隊(duì)中共用三百六十一件樂(lè)器,弦管類(lèi)有二百七十六件,占74%,而金石類(lèi)樂(lè)器僅有四十八件,占13%。在親祠登歌樂(lè)隊(duì)中共有四十五件樂(lè)器,其中弦管類(lèi)有三十七件,占82%,而金石類(lèi)僅有兩件,占4%。112見(jiàn)張麗,《宋代樂(lè)隊(duì)編制研究》,河南大學(xué)碩士學(xué)位論文,2001 年,第15 頁(yè)。從政和三年(1113)四月所頒親祠登歌樂(lè)制編情況中可以看出(圖15)113關(guān)于政和三年四月所頒親祠登歌樂(lè)制示意圖摘自崔萌,《大晟府對(duì)宋代音樂(lè)文化的影響》,第10 頁(yè)。,所用乃為“宮懸”之設(shè)置,這正是西周以來(lái)所確立之樂(lè)懸制度中最為尊崇的類(lèi)別。大晟府時(shí)期的樂(lè)器多為弦、管樂(lè)器,可見(jiàn)九弦琴在樂(lè)隊(duì)中的重要位置。

圖15 親祠登歌樂(lè)制示意圖

九弦琴可以理解為大晟樂(lè)延續(xù)祖先傳統(tǒng)的象征,并在徽宗朝大晟樂(lè)樂(lè)隊(duì)中有創(chuàng)造性的使用。但大晟樂(lè)中并沒(méi)有放棄七弦琴的使用,相反,甚至一弦琴、三弦琴、五弦琴皆有出現(xiàn)。這一方面反映了弦類(lèi)樂(lè)器使用比例的增長(zhǎng),另一方面也反映對(duì)于多種弦類(lèi)樂(lè)器的兼容。一弦琴、三弦琴、五弦琴和七弦琴在歷史傳承中與文人具有深刻的淵源。尤其是七弦琴,在宋代文人、琴僧中流傳甚廣。如前所述,朱文濟(jì)就被認(rèn)為是宋代琴僧派的祖師。而九弦琴則一直深藏宮中,外人不可得見(jiàn),《九弦琴譜》也秘藏于三館,僅偶被賞賜重臣。宋僧文瑩曾云“京師遍尋琴、阮,待詔皆云七弦阮、九弦琴藏秘府,不得見(jiàn)。”114[宋]文瑩,《湘山野錄·續(xù)錄·玉壺清話(huà)》,鄭世剛、楊立揚(yáng)點(diǎn)校,中華書(shū)局,1984年,第67—68 頁(yè)。九弦琴的宮廷秘器性質(zhì),與七弦琴兼具宮廷和文人樂(lè)器的性質(zhì)不同。以此,我們?cè)倏础堵?tīng)琴圖》中的琴一頭九弦、一頭七弦的描繪,或可理解為宋徽宗意在禮樂(lè)政治與文人趣味、改革與傳統(tǒng)之間取得平衡。琴成為一種象征,生動(dòng)地反映了宋代自太宗到徽宗宮廷禮樂(lè)改革的狀況。

九弦琴在宣和元年(1119)四月罷用,因而《聽(tīng)琴圖》當(dāng)作于此時(shí)之前:

蔡攸言:“奉詔制造太、少二音登歌、宮架:……其二,太、正、少琴三等。舊制,一、三、五、七、九弦凡五等。今來(lái)討論,并依《律書(shū)》所載,止用五弦,弦大者為宮而居中央,君也。商張右傍,其余大小相次,不失其序,以為太、正、少之制,而十二律舉無(wú)遺音。其一、三、五、七、九弦,太、少樂(lè)內(nèi)更不制造。”115同注45,第3024 頁(yè)。

大晟樂(lè)看似是徽宗朝制定的一套音樂(lè)制度,實(shí)際上卻是當(dāng)時(shí)一項(xiàng)重大的政治舉措。它是在徽宗朝廷的主導(dǎo)下,有層次、有步驟地逐漸展開(kāi)并最終完成的。從籌備、制作到頒行,共經(jīng)歷了四個(gè)階段,每個(gè)階段都有特定的內(nèi)容和目標(biāo),層層遞進(jìn),并與其他政策形成橫向鏈接,相互作用, 相互促進(jìn),對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)造成影響。116林萃青,《宋徽宗的大晟樂(lè):中國(guó)皇權(quán)、官權(quán)和宮廷禮樂(lè)文化的一場(chǎng)表演》,載《宋代音樂(lè)文化闡釋與研究文叢 宋代音樂(lè)史論文集理論與描述》,上海音樂(lè)學(xué)院出版社,2011 年,第59—95 頁(yè)。胡勁茵,《北宋徽宗朝大晟樂(lè)制作與頒行考議》,第100—112 頁(yè)。

大觀四年至政和元年(1111),徽宗朝改作的大晟新樂(lè)從音聲器具到儀式制度都得到了全面的整備與確立,并由此開(kāi)始從雅樂(lè)向燕樂(lè)、衙前樂(lè)、軍樂(lè)以及民間乃至域外推廣傳播。至政和三年才開(kāi)始進(jìn)入向全國(guó)立法推行的新階段。至宣和二年(1120),詔罷大晟府制造所并協(xié)律官,宣和七年(1125)年,因金人入侵,廢除大晟府。117龔延明認(rèn)為大晟府屬禮部而非如《宋史》所言屬太常寺,大晟府裁撤于宣和七年而非如《宋史》所言的宣和二年,見(jiàn)龔延明,《宋史職官志補(bǔ)正》,中華書(shū)局,2009 年,第262—263 頁(yè)。

在這推廣期間,大晟樂(lè)經(jīng)歷多次宋徽宗親自參與的按試。如“政和間,詔以大晟雅樂(lè)施于燕饗,御殿按試,補(bǔ)徵、角二調(diào),播之?dāng)湻唬C之天下。”118《宋史》卷一百四十二,第3345—3346頁(yè)。在政和三年五月,徽宗親臨崇政殿,“親按宴樂(lè)”。然后“令尚書(shū)省立法,新徵、角二調(diào)曲譜已經(jīng)按試者,并令大晟府刊行,后續(xù)有譜,依此。其宮、商、羽調(diào)曲譜自從舊,新樂(lè)器五聲、八音方全。”119同注45,第3017—3018 頁(yè)。宋徽宗“親按宴樂(lè)”的史實(shí)可引導(dǎo)我們將其與《聽(tīng)琴圖》中的彈琴者進(jìn)行關(guān)聯(lián)性考察。

五 彈琴者形象:人間帝王與道教帝君的合成

《聽(tīng)琴圖》中彈琴者的道袍形象一般被指向宋徽宗的道教信仰。在徽宗之前的七位皇帝中,只有宋真宗與幾位唐朝皇帝一樣,積極支持道教。與真宗一樣,徽宗也是一位熱誠(chéng)的道教支持者,甚至猶有過(guò)之。120關(guān)于宋徽宗崇尚道教的許多史實(shí),可參見(jiàn)金中樞,《論北宋末年之崇尚道教》,載《宋史研究集》第 7、8 輯,臺(tái)灣編譯館,1974—1976年;王曾瑜,《宋徽宗時(shí)的道士和道官群》,載《華中國(guó)學(xué)》2015 年第2 期,第125 頁(yè)。Ebrey, Patricia. “Taoism and Art at the Court of Song Huizong”, Taoism and the Arts of China, University of California Press, 2000, pp.95-111.以大晟樂(lè)為代表的宋徽宗禮樂(lè)改革進(jìn)程中有多位道士參與,121王曾瑜,《宋徽宗時(shí)的道士和道官群》,第125—133 頁(yè)。宋徽宗的崇道政策基本上是與禮樂(lè)改革并行的,在其禮樂(lè)改革進(jìn)程中,借用了道教的力量。

針對(duì)《聽(tīng)琴圖》中的彈琴者(圖16),已有的研究多以南薰殿圖像來(lái)作比較,指認(rèn)其為宋徽宗。122參見(jiàn)楊新《〈聽(tīng)琴圖〉里畫(huà)的道士是誰(shuí)?》一文,以及黎晟,《宋代帝后像研究》,第132—133 頁(yè)。與南薰殿圖像中《宋徽宗坐像》(圖17)對(duì)比,相似之處在于,兩圖中人物都是坐姿,眼睛看向左側(cè)。就臉部特征而言,兩圖中臉龐都是微胖偏圓,下部的腮部、口鼻的形狀以及口鼻連接處較為相似。但仔細(xì)觀察,不同之處也很明顯,主要集中在鼻子以上:南薰殿《宋徽宗像》為倒八字眉,《聽(tīng)琴圖》中眉毛形態(tài)與之相反;南薰殿《宋徽宗像》眼睛為杏仁眼、雙眼皮,略帶笑意,《聽(tīng)琴圖》中則為斜長(zhǎng)眼,沒(méi)有表情。如果用兩種不同情緒狀態(tài)來(lái)解釋這兩者之間的明顯差別,很難解釋。就整體技法而言,南薰殿圖像以暈染來(lái)呈現(xiàn)臉部肌理,《聽(tīng)琴圖》中多用平涂略加暈染。南薰殿《宋徽宗像》臉部整體上表現(xiàn)為線條柔和、略帶微笑,較為生動(dòng),一眼便能識(shí)別是人間帝王的鮮活形象。123黎晟指出宋帝中“太祖、太宗、真宗”的“用”字型臉,“仁宗、英宗、神宗”的“國(guó)”字型臉多見(jiàn)于程序化的宗教繪畫(huà)的偶像圖式,道教仙人臉型多是此種樣式。而哲宗至光宗六帝面容漸趨多樣化,極少出現(xiàn)過(guò)于方正的樣式,很難看出畫(huà)家有意地塑造這種感覺(jué)。參見(jiàn)黎晟同注89,第42 頁(yè)。《聽(tīng)琴圖》中以鼻子為界限,上、下部分出現(xiàn)了形象傳達(dá)上的某種“斷裂”,下部分接近南薰殿《宋徽宗像》,似乎想呈現(xiàn)真實(shí)鮮活的宋徽宗的個(gè)人特征;而上部分的眼神冷漠、缺乏表情,更多來(lái)自程式化的宗教人物形象。因此,這是一張兼具真實(shí)性和符號(hào)化的面孔。

圖16 《聽(tīng)琴圖》中彈琴者形象

圖17 [宋]佚名《宋徽宗坐像》局部,絹本設(shè)色,縱188 厘米,橫106.7 厘米,臺(tái)北故宮博物院

南薰殿中宋帝坐像為御容像,124御容又叫神御、御真、御影、圣容、圣像、儀容、寫(xiě)真、畫(huà)像等,是為古代為祭祀、供奉、瞻仰等活動(dòng)而專(zhuān)門(mén)繪制或塑造的帝王、后妃等的圖像。(劉興亮,《論宋代的御容及奉祀制度》,載《歷史教學(xué)》2012 年第6 期,第20 頁(yè)。)宋代的御容制作一般可分為官方制作和民間私制兩種類(lèi)型。所謂的官方制作主要是朝廷以國(guó)家意志設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),委派專(zhuān)人進(jìn)行制作。宋代制作御容的主要機(jī)構(gòu)是翰林圖畫(huà)院(神宗元豐以后改稱(chēng)“圖畫(huà)局”),專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)御容繪制的則為圖畫(huà)院祗候或翰林待詔。徽宗時(shí)期的朱漸為翰林待詔,就曾被命寫(xiě)六殿御容。125劉興亮,《論宋代的御容及奉祀制度》,第20 頁(yè)。需要注意的是,畫(huà)史中有畫(huà)師描繪當(dāng)朝皇帝御容的記載,如劉道醇《圣朝名畫(huà)評(píng)》卷一:“沙門(mén)元靄,……通古人相法,遂能寫(xiě)真。太宗聞之,召元靄傳寫(xiě)。……章圣即位,召靄寫(xiě)先帝側(cè)座御容,恩賜甚厚。”126[宋]劉道醇,《圣朝名畫(huà)評(píng) 五代名畫(huà)補(bǔ)遺》,徐聲校注,山西教育出版社,2017 年,第49 頁(yè)。南薰殿帝后圖像中的半身像類(lèi)型大概屬于此類(lèi)。而正襟危坐的坐像與此不同,其制作需得到帝后或近臣的肯定,因此更具有理想化的特征,可能是為祭祀、供奉、瞻仰等活動(dòng)而專(zhuān)門(mén)繪制的圖像。127黎晟,《宋代帝后像研究》,第130 頁(yè);劉興亮,《論宋代的御容及奉祀制度》,第20頁(yè)。宋代的御容主要奉安于佛、道寺廟御容殿;還有景靈宮、內(nèi)廷諸閣、宮館,同時(shí)亦有宗室及私門(mén)奉安御容情況出現(xiàn),這使得御容傳播很廣,不難見(jiàn)到。128汪圣鐸,《宋代寓于寺院的帝后神御》,載《宋史研究論叢》2003 年第5 期,第241—256 頁(yè);劉興亮,《論宋代的御容及奉祀制度》,第21 頁(yè)。但是,這類(lèi)圖像按慣例應(yīng)繪于皇帝賓天之后。按照這樣的理解,南薰殿圖像中的《宋徽宗坐像》可能為南宋高宗時(shí)期所作的先帝像。129畬城認(rèn)為可能為南宋時(shí)所作,見(jiàn)其《宋代繪畫(huà)發(fā)展史》,榮寶齋出版社,2017 年,第165 頁(yè)。或者說(shuō),用于供奉的御容像中不會(huì)有當(dāng)朝帝王像,也不大可能被廣泛傳播。但前述帝王的半身像多于本朝完成,兩者在寫(xiě)實(shí)的層面上是一致的。因此,《聽(tīng)琴圖》中的寫(xiě)實(shí)來(lái)源就不難理解。這也提示我們,包含當(dāng)朝帝王圖像的畫(huà)作,有些可能存有某些禁忌。《聽(tīng)琴圖》中宋徽宗半真實(shí)、半符號(hào)化的描繪,或許正是出于這種考慮。而且,我們可以推斷,《聽(tīng)琴圖》所預(yù)設(shè)的觀者范圍較小,只在內(nèi)廷近臣之間。

帝王形象的宗教化淵源有自。東漢末期,不用人像作為祭祀對(duì)象的圖像禁忌已經(jīng)開(kāi)始全面松弛。北魏時(shí)期,逐步把對(duì)佛的崇拜同對(duì)帝王的崇拜結(jié)合起來(lái)。130吳焯,《佛教?hào)|傳與中國(guó)佛教藝術(shù)》,浙江人民出版社,1991 年,第382—384 頁(yè)。北魏第一代、二代帝王接受“皇帝即如來(lái)觀”,造像運(yùn)動(dòng)以及寺院營(yíng)造等活動(dòng)大盛。到了正平二年(452)十二月,“詔有司為石像,令如帝身”。文成帝下令復(fù)佛,在剛剛恢復(fù)佛法時(shí)候強(qiáng)調(diào)佛像與帝王像的聯(lián)系。很可能制作造像的僧侶為了生存而加快了佛像與帝王像的結(jié)合,才出現(xiàn)了曇曜在云岡開(kāi)鑿的“曇曜五窟”。131焦琳,《帝后禮佛圖研究》,中央美術(shù)學(xué)院博士學(xué)位論文,2015,第38 頁(yè)。北周孝明帝、南朝梁武帝等人,皆曾將本朝先帝的形象寓于佛像之中,力圖塑造為宗教偶像。這一方面是出于崇佛的考慮,另一方面也是為展現(xiàn)帝王神性的一面,表達(dá)帝王即佛化身的觀念。至少?gòu)乃宕_(kāi)始,帝王還有意識(shí)地將自己宗教偶像樣式的形象向全國(guó)推廣,供奉于各處寺院。唐代亦是,唐玄宗時(shí)期制作了大量的當(dāng)朝帝王像頒布所,甚至玄宗像可能有佛教和道教兩種樣式。132黎晟,《宋代帝后像研究》,第149—150 頁(yè)。宋朝多位皇帝崇信道教,皇帝御容也被作為描繪天帝的藍(lán)本:

文臣武宗元,嘗于西京上清宮畫(huà)三十六天帝。其間赤明和陽(yáng)天帝,潛寫(xiě)太宗御容,以宋火德王,故以赤明配焉。真宗祀汾陰還,道由洛陽(yáng),幸上清宮,忽見(jiàn)御容,驚曰:“此真先帝也!”133[宋]佚名,《宣和畫(huà)譜》卷四,王群栗點(diǎn)校,浙江人民美術(shù)出版社,2019 年,第46—47 頁(yè)。

這是道教神像、道教神像與帝王像合二為一的例子,此般結(jié)合在徽宗朝得以延續(xù)。

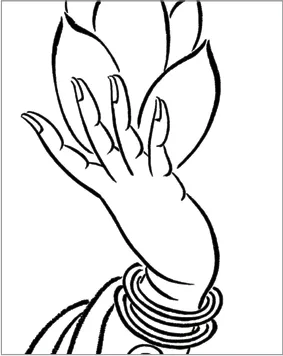

大觀元年(1107),宋徽宗詔令道士序位在僧眾之上,表明他崇尚道教的開(kāi)始。政和五年(1115),受到宋徽宗寵信的道士林靈素向徽宗講述了他新創(chuàng)立的道教派系神霄派,在這個(gè)新的派系中,天界共有九霄,神霄是最高的一重,位階比掌管道教仙境的其他神仙都要高,徽宗被視為是上帝的長(zhǎng)子,即神霄玉清王,號(hào)為長(zhǎng)生大帝君,主管南方。蔡絳《國(guó)史后補(bǔ)》對(duì)此記載最為詳盡:

政和七年,134唐代劍考證為“政和五年(1115)”,參見(jiàn)唐代劍,《論林靈素創(chuàng)立神霄派》,載《世界宗教研究》1996 年第6 期,第61 頁(yè)。有林靈素者……始曰:“神霄玉清王,上帝之長(zhǎng)子,主南方,號(hào)長(zhǎng)生大帝君。既下降于世,乃以其弟主東方,青華帝君領(lǐng)神霄之治,天有九霄,而神霄為最高。”135[宋]楊仲良,《 皇宋通鑒長(zhǎng)編紀(jì)事本》卷一二七,黑龍江人民出版社 ,2006 年,第2131—2132 頁(yè)。

在這里,人間帝王和道教神祇“人神合一”,神權(quán)、皇權(quán)合一,徽宗因而獲得了人間帝王和道教神祇的雙重權(quán)力。

長(zhǎng)生大帝君在道教史神仙系列中有個(gè)演變的過(guò)程。追溯到東晉時(shí)期,其原型為扶桑大帝。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期中,扶桑大帝都有著玉清境元始天尊屬下最高神的地位。葛洪《枕中書(shū)》稱(chēng)元始天王與太元玉女通氣結(jié)精,先生天皇,即扶桑大帝東王公。其中扶桑大帝乃元始陽(yáng)氣,主治東方,其后更與東王公(后來(lái)的東華帝君)為同一神。在唐代前后,扶桑大帝和東王公才分身為兩個(gè)神仙,而扶桑大帝的地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東王公。這種神祇排位順序,到宋代進(jìn)一步被強(qiáng)化。

大概在北宋徽宗之際,隨著道教神霄派的發(fā)展,神霄道士們將神霄玉清王與扶桑大帝結(jié)合在一起,形成了一個(gè)新神,即便仍是元始天王的長(zhǎng)子,但已不再是東王公。其有三個(gè)名字,即南極長(zhǎng)生大帝、九龍扶桑日宮大帝、高上神霄玉清真王,也就是說(shuō)他又與南極長(zhǎng)生大帝結(jié)合在一起了。這意味著高上神霄玉清真王、長(zhǎng)生大帝君與扶桑大帝之間的同一關(guān)系。136吳秋野,《〈朝元仙仗圖〉與〈八十七神仙卷〉為早期全真教神系圖考:兼談二圖斷代及民間宗教畫(huà)為文人畫(huà)歸化現(xiàn)象》,載《榮寶齋》2011 年第11 期,第76—87 頁(yè)。

在《朝元仙仗圖》中,我們可以發(fā)現(xiàn)扶桑大帝的形象(圖18)。其面部與《聽(tīng)琴圖》有頗多相似之處,尤其是嘴唇和口鼻聯(lián)合處的造型,此外其狹長(zhǎng)的眼部形狀,以及冷漠高古的眼神與《聽(tīng)琴圖》中的幾乎毫無(wú)二致。《八十七神仙卷》中,與扶桑大帝同樣位置的圖像基本相似。吳秋野認(rèn)為《朝元仙仗圖》與《八十七神仙卷》所反映的是早期全真教神系圖。《朝元仙仗圖》的繪制應(yīng)在金宋時(shí)代,代表了全真教北方繪畫(huà)的普遍風(fēng)格。其上有南宋乾道八年(1172)張子□的題跋,如果它是摹本,則原作的繪制年代也應(yīng)該就在此之前。137同注136。李凇推測(cè)現(xiàn)存歸于武宗元名下的《朝元圖》原本就是南宋翟汝文自己執(zhí)筆之作而不是他的藏品,其母本可能來(lái)自武宗元,或是其摹本。而《八十七神仙圖卷》當(dāng)作于北宋初期,可能為宋初著名畫(huà)家王瓘,或北宋前期畫(huà)家武宗元所作。138李凇,《論八十七神仙卷與朝元仙仗圖之原位》,載《藝術(shù)探索》2007 年第3 期,第5—28 頁(yè)。吳秋野認(rèn)為這兩件作品都反映了世代傳授于民間的宗教人物畫(huà)畫(huà)法,把其作者歸于名家名下,以為是文人畫(huà)家如趙孟頫歸化的結(jié)果。139同注136,第85 頁(yè)。

圖18 《朝元仙仗圖》中扶桑大帝形象

《聽(tīng)琴圖》中彈琴者面容混合了南薰殿圖像中宋徽宗形象,以及流行于北方的道教神祇長(zhǎng)生大帝君早期的扶桑大帝形象,而宋徽宗正是神霄派中的“長(zhǎng)生大帝君”和“神霄玉清王”。從《朝元仙仗圖》和《八十七神仙卷》的制作傳播情況來(lái)看,扶桑大帝的形象早在民間流行,這個(gè)道教神祇形象與宋徽宗形象的疊加,構(gòu)成了《聽(tīng)琴圖》中的彈琴者形象。

宋徽宗對(duì)于道教神像并不陌生,甚至還親手繪制過(guò)道教神像。崇寧五年(1106),他所寵信的道士劉混康離開(kāi)京城時(shí),徽宗賞賜一幅自己繪制的老子像和更多的道經(jīng)。大觀元年,徽宗又賜給劉混親手繪制的道教最重要的兩位神靈(元始天尊和靈寶道君)的畫(huà)像。140曾棗莊、劉琳主編,《全宋文》,上海辭書(shū)出版社,2006 年,第129 冊(cè),第183 頁(yè);第164 冊(cè),第104、122 頁(yè)。[元]劉大彬,《茅山志》卷四,載李一氓,《道藏》,文物出版社、天津古籍出版社、上海書(shū)店出版社,1988 年,第5 冊(cè),第568—569 頁(yè)。徽宗朝廷給茅山贊助建造元符萬(wàn)寧宮,宮宇于崇寧五年竣工,四座主殿中有三座均與徽宗有密切關(guān)系,其中景福萬(wàn)年殿供奉的是徽宗的本命星神,141劉長(zhǎng)東,《宋代佛教政策論稿》附錄二《本命信仰考》,巴蜀書(shū)社,2005 年,第422—424 頁(yè)。這座本命星神有可能是根據(jù)徽宗本人的形象塑造。142伊沛霞,《宋徽宗》,廣西師范大學(xué)出版社,2016 年,第118 頁(yè)。因此,宋徽宗對(duì)于自己形象用于道教神祇的制作并不陌生,甚至是支持的。但這種以當(dāng)朝帝王為藍(lán)本的道教神祇形象應(yīng)該不會(huì)是南薰殿藏半身像那種寫(xiě)實(shí)類(lèi)型,最多是南薰殿藏坐像那種理想化類(lèi)型,當(dāng)然更可能是結(jié)合人間帝王的寫(xiě)實(shí)和道教神祇的符號(hào)化類(lèi)型,即《聽(tīng)琴圖》中彈琴者類(lèi)型,以及《朝元仙仗圖》中扶桑大帝,也即長(zhǎng)生大帝君類(lèi)型。143王正華認(rèn)為長(zhǎng)生大帝君這類(lèi)塑像可能是依照徽宗相貌而作。見(jiàn)其《〈聽(tīng)琴圖〉的政治意涵:徽宗朝院畫(huà)風(fēng)格與意義網(wǎng)絡(luò)》,第93 頁(yè)。

從圖像使用的私密和公開(kāi)程度而言,以上分析給出了宋徽宗形象的三種類(lèi)型。

宋徽宗不斷降旨將長(zhǎng)生大帝君神像的推廣。政和六年(1116)十月甲申,詔奉安長(zhǎng)生大帝君神像于天章閣西位鼎閣。144燕永成校正,《皇宋十朝綱要校正》卷十七,中華書(shū)局,2013 年,第491 頁(yè)。政和七年二月辛未,詔天下:“天寧萬(wàn)壽觀改為神霄玉清萬(wàn)壽宮,仍于殿上設(shè)長(zhǎng)生大帝君、青華帝君圣像。”145[清]畢沅,《續(xù)資治通鑒》卷九十二,標(biāo)點(diǎn)續(xù)資治通鑒小組點(diǎn)校,中華書(shū)局,1957 年,第2386 頁(yè)。我們注意到,長(zhǎng)生大帝君神像出現(xiàn)了在較短時(shí)間內(nèi)由內(nèi)府向全國(guó)寺觀推廣供奉的過(guò)程。

政和七年正月十四日,徽宗頒詔講述了他對(duì)道教及其流派的最新理解。他認(rèn)為道教有五種流派,前四種分別以元始天尊、老子、莊子和張道陵為宗師,而“至于上清通真、達(dá)靈神化之道,感降仙圣,不系教法之內(nèi),為高上之道,教主道君皇帝為宗師”。該年夏四月,宋徽宗進(jìn)一步提升了自己在道教中的地位,認(rèn)為:“朕乃昊天上帝元子,為大霄帝君”“并冊(cè)朕為教主道君皇帝。”又申明“教主道君皇帝者,即長(zhǎng)生大帝君,道教五宗之一,所謂神化之道,感降仙圣,不系教法之內(nèi)者也。”146同注145,第2386—2387 頁(yè)。不難想見(jiàn),彼時(shí)在全國(guó)范圍內(nèi)比較容易見(jiàn)到長(zhǎng)生大帝君神像,進(jìn)而想見(jiàn)徽宗皇帝容貌,并接受這位人間皇帝和道教帝君的雙重權(quán)力。

宋徽宗推廣道教,提升道教的地位,以及冊(cè)封自己為道君皇帝,其目的是推進(jìn)改革,禮樂(lè)改革、大晟樂(lè)即是其中的一部分。宋徽宗對(duì)道教的推廣進(jìn)程與大晟樂(lè)的創(chuàng)立推廣基本同步。因此,《聽(tīng)琴圖》極可能是大晟樂(lè)借助道教力量進(jìn)行推廣的圖像。圖像的觀者很容易想到彈琴者的人間帝王和道教帝君的身份。

通過(guò)《朝元仙仗圖》中的扶桑大帝的形象我們可以想見(jiàn)長(zhǎng)生大帝君的容貌,除此之外,我們很難忽視圖像中的衣冠服飾,即帝王冠服,為莊重場(chǎng)合的服飾。政和七年宋徽宗冊(cè)封自己為“教主道君皇帝”不久,他和道士們就目睹了作為道教神祇的“教主道君皇帝”的降臨:“而已二天人躡空乘云,冉冉而下。其一絳服玉冠,天顏和豫,蓋教主道君皇帝也。其一上下青衣,儼若青華帝君之狀。”147[宋]楊仲良,《皇宋通鑒紀(jì)事本末》卷一百二十七,李之亮校點(diǎn),黑龍江人民出版社,2006 年,第2131—2132 頁(yè);[清]黃以周編,《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編拾補(bǔ)》卷三十六,顧吉辰點(diǎn)校,中華書(shū)局,2004 年,第1140 頁(yè)。這里“教主道君皇帝”的“絳服玉冠”為道教法衣,也是莊重場(chǎng)合的服飾。隋唐時(shí)期,道教內(nèi)部對(duì)道士服飾要求頗為嚴(yán)格, 道服體現(xiàn)了嚴(yán)格的宗教禁忌與制度規(guī)定。“法服”為舉行道教儀式、齋醮活動(dòng)法時(shí)所穿,北宋道書(shū)《玉音法事》卷下記載了宋真宗時(shí)《披戴頌》的有關(guān)規(guī)定, 道士所穿法服包括:“云履”“星冠”“道裙”“云袖”“羽服”“帔”“朝簡(jiǎn)”七部分,法服各部分的裝飾圖案各有不同的象征含義和宗教功能。148李一氓,《道藏》,第11 冊(cè),第145 頁(yè)。北宋道士賈善翔撰《太上出家傳度儀》所載道士服飾也有類(lèi)似分類(lèi), 一般包括以上七個(gè)部分,并對(duì)這些部分富含的宗教象征含義及宗教功用進(jìn)行了更為周詳?shù)年U述。149[宋]賈善翔,《太上出家傳度儀》,載李一氓,《道藏》,第32 冊(cè),第163 頁(yè)。《洞真太上太霄瑯書(shū)》卷四《法服訣第八》,載李一氓,《道藏》,第33 冊(cè),第664 頁(yè)。北宋道士所穿法服主要有兩個(gè)特點(diǎn):其一,構(gòu)造較為復(fù)雜,穿戴必須齊整,七個(gè)組成部分缺一不可。每個(gè)部分有著不同的宗教含義, 共同組成了法服的宗教文化特征。其二,質(zhì)地優(yōu)良, 做工精細(xì), 且外表頗為華麗。150張振謙,《北宋文人士大夫穿道服現(xiàn)象論析》,載《世界宗教研究》2010 年第4 期,第97 頁(yè)。北宋道經(jīng)《高上神霄玉清真王紫書(shū)大法》對(duì)神霄派各級(jí)的法服作了詳細(xì)規(guī)定,神霄派的法服分為七個(gè)等級(jí),隨著修道層次的不斷提升,法服的配置也更加豐富。151對(duì)宋代道教各部道士的法服配置特點(diǎn)的分析,參見(jiàn)董海斌,《宋代道教服飾制度初探》,載《宗教學(xué)研究》2020 年第6 期,第69—72 頁(yè)。其中最高一級(jí)的第一階服為:

玉清寶冠,白玉簪。碧帔三十六條,青絲九色云霞。紫道服,碧綠九色云霞。紫中單,碧綠九色云霞。絳裙六幅四襕,九色云霞。白玉圭,朱履,白玉佩。152李一氓,《道藏》,第28 冊(cè),第597—598 頁(yè)。

以此對(duì)照《聽(tīng)琴圖》,不難發(fā)現(xiàn),彈琴者宋徽宗既沒(méi)有穿帝王服飾,也沒(méi)有穿上述道教的法服,而是較為簡(jiǎn)樸的道教常服。里面為斜領(lǐng)交裾,外穿褐色道袍、大衫衣身寬大,四周用黑布為緣。153周錫保,《中國(guó)古代服飾史》,中國(guó)戲劇出版社,1984 年,第316—317 頁(yè)。北宋時(shí)期,世俗人士穿這種道教常服的社會(huì)風(fēng)俗在前蜀、南唐的基礎(chǔ)上更加盛行,這正與帝王的崇尚道教有關(guān),且宋帝多有御賜道服的舉措,也促進(jìn)了帝王與大臣在道教生活、禮儀和精神層面的溝通。文獻(xiàn)中多有宋代名臣如歐陽(yáng)修、韓琦、張商英等人著道服的記載。北宋文人士大夫穿道服常服,與朝服和道教法衣相對(duì)應(yīng),代表著與莊重儀禮、禮法場(chǎng)合的疏離,以及對(duì)與嚴(yán)格等級(jí)的官場(chǎng)相對(duì)的閑適生活的追求。154同注150,第98 頁(yè)。在朝服和道教法衣所代表的正式場(chǎng)合,帝王和大臣的等級(jí)差別是嚴(yán)密的,而宋帝和大臣都能穿戴的道教常服消弭了這種服飾帶來(lái)的等級(jí)對(duì)立,《聽(tīng)琴圖》中彈琴者所展示的這種無(wú)差別的形象暗示了君臣水乳交融的和諧關(guān)系,也更容易為作為文人士大夫的觀者所接受。

《聽(tīng)琴圖》中彈琴者頭上所戴的,既非帝王祭服中的冕冠、朝服中的通天冠,也非道教法衣中的玉清寶冠之類(lèi),155黃清敏,《宋代男子首服的時(shí)代特征》,載《哈爾濱師范大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào)》2019 年第5 期,第151 頁(yè)。而是閑居時(shí)穿戴的“小冠”。依宋代服制,上至帝王,下至諸臣百官,除了祭祀典禮、大朝會(huì)等隆重場(chǎng)合按禮服形制戴冠冕以外,其余場(chǎng)合一律戴幞頭。而在“謁見(jiàn)士大夫并行科升章”等較為正式的場(chǎng)合,“則簪冠而徹巾穿舄,是三代之制,尚于羽士見(jiàn)之”。156[宋]史繩祖,《學(xué)齋占畢》卷二,景印文淵閣《四庫(kù)全書(shū)》,第854 冊(cè),第20 頁(yè)。這說(shuō)明小冠是比幞頭稍更正式的穿戴,而且是“三代之制”。宋人葉夢(mèng)得也以親歷者角度確認(rèn)了小冠佩戴的場(chǎng)合:“余見(jiàn)大父時(shí)家居及燕見(jiàn)賓客,率多頂帽而系勒帛,猶未甚服背子。帽下戴小冠簪,以帛作橫幅約發(fā)……處室中,則去帽見(jiàn)冠簪,或用頭巾也。”157[宋]葉夢(mèng)得,《石林燕語(yǔ)》卷十,載《全宋筆記》,徐時(shí)儀整理,大象出版社,2019 年,第二編第十冊(cè),第205 頁(yè)。而宋帝的小冠,除了閑居時(shí)的使用,還兼有繼承祖制的意義:

初,高宗踐祚于南都,隆佑太后命內(nèi)臣上乘輿服御,有小冠。太后曰:祖宗閑居之所服也,自神宗始易以巾。愿即位后,退朝上戴此冠,庶幾如祖宗時(shí)氣象。158《宋史》卷一百五十一,第3530—3531 頁(yè)。

小冠是宋帝和士大夫閑居時(shí)都能穿戴的首服,在《聽(tīng)琴圖》中,它與道服一樣,達(dá)成了帝王與文人大臣之間的共振。而在帝王話(huà)語(yǔ)中“如祖宗時(shí)氣象”的復(fù)古含義,也與畫(huà)面中其他元素產(chǎn)生呼應(yīng)。宋畫(huà)中,帝王帶小冠的形象多有出現(xiàn),如南宋馬和之《高宗書(shū)女孝經(jīng)馬和之補(bǔ)圖卷》、劉松年《瑤池獻(xiàn)壽圖》、南宋《折檻圖》等。

六 故實(shí)文本與圖式改造

在凝神彈琴、面無(wú)表情、似看非看的彈琴者對(duì)面,是綠衣者和緋衣者,即琴待詔里的綠待詔和緋待詔。加上畫(huà)面中的九弦琴,都指向宋太宗命綠、緋待詔試九弦琴的故實(shí)。這個(gè)故實(shí)不僅見(jiàn)于《宋史》《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》等正史,也見(jiàn)于政和年間進(jìn)士江少虞所編《宋朝事實(shí)類(lèi)苑》等筆記小說(shuō)。葉夢(mèng)得《避暑錄話(huà)》中就有這樣的記載:

前輩嘗記太宗命待詔蔡裔增琴、阮弦各二,皆以為然,獨(dú)朱文濟(jì)執(zhí)不可。帝怒,屢折辱之。樂(lè)成以示,文濟(jì)終不肯彈,二樂(lè)后亦竟廢不行。崇寧初,大樂(lè)闕征調(diào),有獻(xiàn)議請(qǐng)補(bǔ)者,并以命教坊燕樂(lè)同為之。大使丁仙現(xiàn)云:“音已久亡,非樂(lè)工所能為,不可以意妄增,徒為后人笑。”蔡魯公亦不喜。蹇授之嘗語(yǔ)余,云見(jiàn)元長(zhǎng)屢使度曲,皆辭不能,遂使以次樂(lè)工為之。踰旬,獻(xiàn)數(shù)曲,即今《黃河清》之類(lèi),而聲終不諧,末音寄殺他調(diào)。魯公本不通聲律,但果于必為,大喜,亟召眾工按試尚書(shū)省庭,使仙現(xiàn)在旁聽(tīng)之。樂(lè)闋,有得色,問(wèn)仙現(xiàn):“何如?”仙現(xiàn)徐前,環(huán)顧坐中,曰:“曲甚好,只是落韻。”坐客不覺(jué)失笑。159[宋]葉夢(mèng)得,《避暑錄話(huà)》卷上,載《全宋筆記》,徐時(shí)儀整理,大象出版社,2019 年,第二編第十冊(cè),第38 頁(yè)。

這則軼事反映了作者對(duì)九弦琴歷史的陌生,也反映了宋太宗增設(shè)九弦琴與朱文濟(jì)的故事在坊間流傳,以及細(xì)節(jié)的變異。不難看出,故事的主旨是贊美琴藝高超、性情狷介的文士琴家朱文濟(jì),而不通音律的魯公蔡京成為嘲諷的對(duì)象。但也可看出,崇寧年間蔡京想“補(bǔ)增九弦琴”的故事雖于正史無(wú)考,但民間卻有將此故事與朱文濟(jì)故事相互鏈接和想象。

朱文濟(jì)作為琴僧一派的祖師,弟子中有京城僧人慧日、再傳弟子僧人義海等,具有巨大的影響力。160[宋]沈括,《補(bǔ)筆談 續(xù)筆談》卷一,載《全宋筆記》,胡靜宜整理,大象出版社,2019 年,第二編第三冊(cè),第221 頁(yè)。因而,這個(gè)以琴為代表的關(guān)于禮樂(lè)改革的故實(shí)在宋代流傳極廣。徽宗與太宗的改革都基于一個(gè)同樣背景,即“兄終弟及”的繼位方式的合法性以及帝王權(quán)威的建立,對(duì)于徽宗而言,他應(yīng)該熟悉并重視太宗禮樂(lè)改革進(jìn)程中命待詔試琴的故實(shí)。因此,我們觀看《聽(tīng)琴圖》時(shí),不能回避上述背景。

圖中的彈琴者兼具宋徽宗和長(zhǎng)生大帝君形象提示我們,此作與徽宗在大晟樂(lè)推廣過(guò)程中的“按試”有所關(guān)聯(lián),但此作未必是一場(chǎng)琴會(huì)的寫(xiě)實(shí)再現(xiàn)。161參見(jiàn)同注6,第114 頁(yè)。同時(shí),這張圖對(duì)宋太宗命待詔試琴的故實(shí)做了改造,使之成為滿(mǎn)足宋徽宗旨意的一張圖,即表達(dá)大晟樂(lè)在宋徽宗借助道教力量、君臣和諧戮力之下推廣成功的意圖。而故實(shí)與圖像之間的張力,值得仔細(xì)推敲。

宋太宗命待詔試琴的故實(shí)文本和此圖像的相同之處在于,其內(nèi)容核心都是通過(guò)琴來(lái)呈現(xiàn)禮樂(lè)改革,以及改革進(jìn)程中的君臣關(guān)系。不同之處在于故事結(jié)構(gòu),宋太宗命待詔試琴的故實(shí),是太宗分別向綠待詔、緋待詔發(fā)出相同的試琴指令,得到了可彈、不可彈的不同回應(yīng),太宗給予的回應(yīng)是獎(jiǎng)賞與寬宥(先后賜緋),最后太宗依然推行了九弦琴。這個(gè)故實(shí)顯示了禮樂(lè)改革中的阻力、太宗的寬容和強(qiáng)硬、最終帝王的成功,以及君臣之間的互動(dòng)、沖突、容忍和最終的和諧。這很具有“故實(shí)規(guī)鑒”文本的特點(diǎn)。162石守謙把規(guī)鑒畫(huà)分為“畫(huà)像規(guī)鑒”和“故實(shí)規(guī)鑒”兩類(lèi),見(jiàn)石守謙,《南宋的兩種規(guī)諫畫(huà)》,載《風(fēng)格與世變:中國(guó)繪畫(huà)十論》,北京大學(xué)出版社,2008 年,第89 頁(yè)。這里規(guī)鑒的對(duì)象是君臣雙方,既期待大臣的順從,也展示君主的寬宏。

《聽(tīng)琴圖》中上方是眼神冷靜、面無(wú)表情的彈琴者,下面是“仰窺低審”、默然傾聽(tīng)的綠、緋待詔,君臣之間沖突已不見(jiàn)。相對(duì)故實(shí)文本而言,彈琴者、聽(tīng)琴者發(fā)生了角色錯(cuò)位,在宋太宗命待詔試琴的故實(shí)中的帝王作為聽(tīng)琴者,被轉(zhuǎn)換為《聽(tīng)琴圖》中的彈琴者,角色更加主動(dòng),與臣子之間的互動(dòng)更無(wú)阻力,呈現(xiàn)了一種肅穆的和諧氛圍。從宋徽宗的題字“聽(tīng)琴圖”三字來(lái)看,其意愿更在于臣子之“聽(tīng)”,而非君主之“彈”。所彈之琴已毫無(wú)疑義,不容置辯,臣子“聽(tīng)”的態(tài)度和效果更為重要,蔡京的題詩(shī)也呼應(yīng)了這一點(diǎn):“仰窺低審含情客,以聽(tīng)無(wú)弦一弄中。”如果我們把它當(dāng)作一件故實(shí)規(guī)鑒畫(huà),那么其規(guī)鑒的對(duì)象正是兩位待詔,或者說(shuō)待詔所代表的禮樂(lè)改革中的執(zhí)行者,和參與改革的文官群體。

故實(shí)規(guī)鑒畫(huà)與文本之間的疏離早已令人心存疑慮。石守謙就指出《鎖諫圖》163Thomas Lawton, Chinese Figure Painting, Smithsonian Institution Washington, 1973.中譯本見(jiàn)羅覃,《畫(huà)中人:佛利爾的59 幅中國(guó)人物畫(huà)》,洪凱倫、陸夢(mèng)嬌譯,上海書(shū)畫(huà)出版社,2017 年。意在規(guī)諫,而非描述史實(shí),《卻坐圖》《折檻圖》也都有脫離史實(shí)脈絡(luò)和淡化史實(shí)的現(xiàn)象。164參見(jiàn)同注162,第116—126 頁(yè)。《聽(tīng)琴圖》與此不同的是,圖像對(duì)文本中的角色進(jìn)行了置換,使之成為一張新型的意在面向臣子的規(guī)鑒畫(huà)。《鎖諫圖》可能為明代所作,但可能母本出自唐代常粲,《卻坐圖》《折檻圖》作于十三世紀(jì)初期的南宋宮廷,而作于十二世紀(jì)初期的《聽(tīng)琴圖》反映了規(guī)鑒圖的一種新型模式。

如果把宋太宗命待詔試琴作為《聽(tīng)琴圖》的故實(shí)文本或部分故實(shí)文本,則文本與圖像之間存在時(shí)空交錯(cuò)的張力。在故實(shí)文本中至少存在四個(gè)時(shí)空:第一層,宋太宗命彈琴,兩位待詔分別認(rèn)為“不可增”“增之善”;第二層,認(rèn)為“增之善”的蔡裔獲賜緋衣,“朱文濟(jì)獨(dú)衣綠”;第三層,“以物誘文濟(jì),文濟(jì)終守前說(shuō)”;第四層,“遣中使押送中書(shū),文濟(jì)不得已,取琴中七弦撫之……亦賜緋衣”。

如果嚴(yán)格對(duì)應(yīng)故實(shí)文本,《聽(tīng)琴圖》中所發(fā)生的時(shí)空對(duì)應(yīng)的是上述中的第二層,是“單景”的畫(huà)面空間。在這一層中,因?yàn)閼B(tài)度的不同,發(fā)生了“綠”“緋”兩種身份的變化,也預(yù)示著“綠”向“緋”轉(zhuǎn)變的可能。但從兩位待詔缺乏表情、圖式化較強(qiáng)的面容來(lái)看,《聽(tīng)琴圖》并不想描繪具體帶有個(gè)性化的人物,綠衣和緋衣毋寧說(shuō)是兩個(gè)官階的代表,指向以琴待詔為代表的禮樂(lè)改革的文官群體。這種抽離故實(shí)時(shí)空與人物表情使此圖帶有強(qiáng)烈符號(hào)化和象征意味。綠待詔和緋待詔既代表兩種官階,也是顯達(dá)和落魄的代表,同時(shí)暗示著如果能夠忠實(shí)“聽(tīng)”琴的話(huà),那么就存在綠待詔向緋待詔身份轉(zhuǎn)變的可能。這種潛在的身份變化,使“單景”的畫(huà)面空間具有了動(dòng)感的性質(zhì),并隱隱與故實(shí)文本的多重時(shí)空相對(duì)應(yīng)。這種畫(huà)面時(shí)空與《折檻圖》《卻坐圖》將帶有故事性的多重時(shí)空融為“單景”有相似之處。相比而言,《聽(tīng)琴圖》表達(dá)更加隱晦,畫(huà)面感也更為和諧。

上述幾張規(guī)鑒圖均呈現(xiàn)三角形的構(gòu)圖,但其中的沖突氛圍和權(quán)力關(guān)系并不一致。《鎖諫圖》描繪前趙廷尉陳元達(dá)為營(yíng)造宮殿事諫其主劉聰,雖然畫(huà)面中描繪有為之說(shuō)情的皇后劉氏、匍匐在地的大臣兩人,但沖突主要在兩人之間,并以對(duì)角線式的構(gòu)圖展示這種沖突。《卻坐圖》(圖19)是西漢袁盎因慎夫人與皇后同席,而向文帝進(jìn)諫的故事,雖有慎夫人在場(chǎng),但沖突主要在文帝和袁盎之間,旁邊的武士是皇帝威權(quán)的延伸,增加了這種威壓的沖突氛圍,使得這種三角形構(gòu)圖呈現(xiàn)二比一向右下角傾斜的態(tài)勢(shì)。《折檻圖》(圖20)雖然也是三角形構(gòu)圖,但沖突主要表現(xiàn)在漢成帝和大臣朱云之間,兩人呈橫向?qū)蔷€關(guān)系,左將軍辛慶忌的求情緩解了這種緊張氛圍,也使三角形構(gòu)圖之間的張力得以消解。王正華指出《聽(tīng)琴圖》中三位主要人物與奇石臺(tái)座幾乎呈十字形四角對(duì)應(yīng),顯示傳統(tǒng)的帝王的位階秩序。165參見(jiàn)同注8,第85 頁(yè)。但我們更應(yīng)注意到人物之間的三角形構(gòu)圖,其三角構(gòu)圖關(guān)系比較穩(wěn)定,綠、緋衣者共同承受來(lái)自彈琴者“聽(tīng)”的指令,雖然他們之間存在潛在的權(quán)力轉(zhuǎn)換,但整體上對(duì)于帝王威權(quán)的接受是穩(wěn)定的。前三圖均通過(guò)畫(huà)面的強(qiáng)烈沖突表明對(duì)帝王納諫的規(guī)鑒,而《聽(tīng)琴圖》用較為和緩的方式引導(dǎo)臣子對(duì)“聽(tīng)”的重視,以及基于此角度的對(duì)君臣和諧關(guān)系的規(guī)鑒。因此,我們不難發(fā)現(xiàn),《聽(tīng)琴圖》在規(guī)鑒圖式流變過(guò)程中的意義。

圖19 [宋]佚名,《卻坐圖》,絹本設(shè)色,縱146.8 厘米,橫77.3厘米,臺(tái)北故宮博物院(左)

圖20 [宋]佚名,《折檻圖》,絹本設(shè)色 縱173.9 厘米,橫101.8 厘米,臺(tái)北故宮博物院(右)

《聽(tīng)琴圖》的背景為庭園,這既與宋太宗命待詔試琴的故實(shí)文本有別,也與宋徽宗在大晟樂(lè)推廣過(guò)程中的多次“按試”的地點(diǎn)不符。宋太宗命待詔試琴的地點(diǎn)為“中書(shū)”:“命待詔朱文濟(jì)、蔡裔赍琴阮詣中書(shū)彈新聲”“及遣中使押送中書(shū),文濟(jì)不得已,取琴中七弦撫之”,此“中書(shū)”在東京皇城里,皇帝舉行朝禮的文德殿南為朝房,朝房之西有中書(shū)門(mén)下省等建筑。166李合群,《北宋東京城營(yíng)造與布局研究》,中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2017 年,第76 頁(yè);張勁,《開(kāi)封歷代皇宮沿革與北宋東京皇城范圍新考》,載《史學(xué)月刊》2002 年第7 期,第87 頁(yè)。可見(jiàn),試琴是在建筑內(nèi)進(jìn)行的。徽宗“按試”地點(diǎn)多在崇德殿,如崇寧四年(1105)八月二十六日,徽宗率領(lǐng)官員在崇政殿試聽(tīng)了一場(chǎng)舊樂(lè)與新樂(lè)的比較演奏。政和三年五月,“帝御崇政殿,親按宴樂(lè)。”167同注45,第3017—3018 頁(yè)。可見(jiàn),《聽(tīng)琴圖》并不想表現(xiàn)一個(gè)真實(shí)的空間。

這種現(xiàn)象已有先例。《步輦圖》(圖21)中,并沒(méi)有呈現(xiàn)盛大的接見(jiàn)番邦使者場(chǎng)面,而只是通過(guò)描繪少數(shù)幾人來(lái)表現(xiàn)這個(gè)重大事件。唐太宗身著便服、乘輦見(jiàn)蕃臣,表明地點(diǎn)在后(寢)宮或是家廟之中,有學(xué)者認(rèn)為這表明唐太宗把此當(dāng)是家事。但畫(huà)中將宮殿背景虛化,使圖畫(huà)看起來(lái)更為緊湊和完整。168王陸健,《〈步輦圖〉圖像秩序的權(quán)力象征》,西安美術(shù)學(xué)院博士學(xué)位論文,2018 年,第117—118 頁(yè)。

圖21 (傳)[唐]閻立本,《步輦圖》,絹本設(shè)色,縱38.5 厘米,橫129.6 厘米,故宮博物院

《鎖諫圖》也提供了空白背景,《卻坐圖》和《折檻圖》都將本來(lái)應(yīng)該發(fā)生在宮殿中的故實(shí)挪到庭園之中。漢文帝和漢成帝的寬松衣著、頭戴的小冠都使畫(huà)面緊張的氛圍得以消解,使得強(qiáng)烈的政治沖突事件隱然有了“雅集”的錯(cuò)覺(jué)。除了背景類(lèi)似,雅集圖氛圍亦與此不同。以《西園雅集圖》為例,人物之間并無(wú)鮮明的主次之分,也缺乏緊張的事件沖突。《聽(tīng)琴圖》采用了“類(lèi)雅集”的庭園背景,并僅用數(shù)人就構(gòu)成帶有象征意味的圖像和構(gòu)圖從而表現(xiàn)道教與大晟樂(lè)推廣的狀況。由此也可見(jiàn),在宋代這類(lèi)以“類(lèi)雅集”庭園背景描繪政治事件的規(guī)鑒畫(huà)已然形成了模式。

綜上所述,《聽(tīng)琴圖》是一幅帶有多重象征和符號(hào)系統(tǒng)的畫(huà)作。畫(huà)中的九弦琴,指向宋代的禮樂(lè)改革。綠待詔、緋待詔、九弦琴與帝王等畫(huà)面元素使之建立起與宋太宗禮樂(lè)改革的關(guān)聯(lián)。彈琴者的容貌為宋徽宗和長(zhǎng)生大帝君的疊加,具備了人間帝王和道教帝君的雙重權(quán)力。畫(huà)中的超長(zhǎng)手指使這張畫(huà)與宋徽宗時(shí)期的大晟樂(lè)改革中的核心指律聯(lián)系起來(lái)。宋徽宗的系列改革進(jìn)程借助了道教的力量和影響力。畫(huà)面中呈現(xiàn)的君臣關(guān)系使這張畫(huà)具有了規(guī)鑒畫(huà)的性質(zhì)。

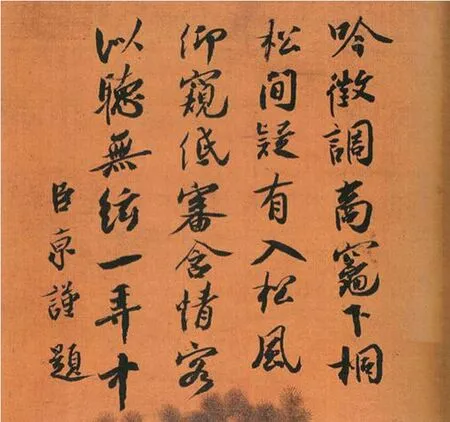

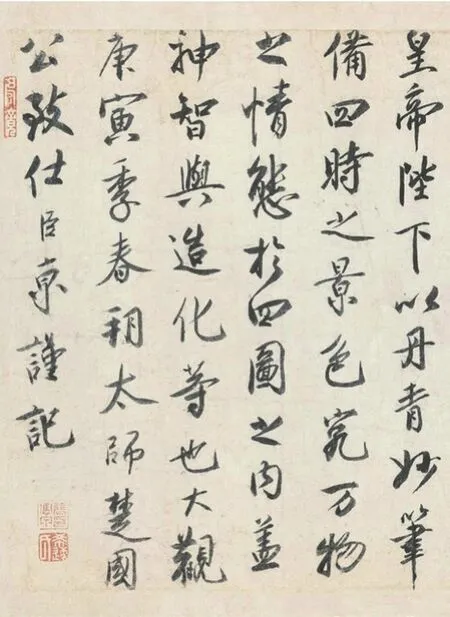

《聽(tīng)琴圖》上有宋徽宗獨(dú)創(chuàng)的瘦金書(shū)親筆“聽(tīng)琴圖”三字。169謝稚柳認(rèn)為非宋徽宗親筆,題字的位置是可以理解的。見(jiàn)謝稚柳,《趙佶聽(tīng)琴圖和他的真筆問(wèn)題》,第20—21 頁(yè)。徐邦達(dá)認(rèn)為是宋徽宗真跡,且是宣和年間晚年所作:“《聽(tīng)琴圖》……上方有蔡京題詩(shī)。趙書(shū)稍肥,蔡書(shū)老勁,全是比較晚年。”見(jiàn)徐邦達(dá),《宋徽宗趙佶親筆畫(huà)與代筆畫(huà)的考辨》,第63 頁(yè)。關(guān)于題字為宋徽宗的觀點(diǎn)已被普遍接受。宋徽宗瘦金書(shū)成熟較早,但經(jīng)歷幾個(gè)時(shí)間段的變化。崇寧三年《楷書(shū)千字文》中,瘦金書(shū)的特征已然具備:點(diǎn)畫(huà)瘦硬,橫畫(huà)和豎畫(huà)收筆處、轉(zhuǎn)角處有強(qiáng)烈的裝飾性頓挫用筆,撇捺畫(huà)弧線明顯,頗具彈性。但點(diǎn)畫(huà)都較細(xì),中宮疏朗寬博。大觀元年《大觀圣作之碑》在此基礎(chǔ)之上中宮更為緊促、撇捺等弧線更為明顯。大觀四年《閏中秋月詩(shī)帖》強(qiáng)化了對(duì)中宮的擠壓,使得字形更為瘦削纖弱。政和三年《題祥龍石圖》顯示了宋徽宗瘦金體向?qū)挷┙Y(jié)體、外向圓形弧線的探索,顯得更為豐滿(mǎn)、柔韌、嫵媚。政和六年《上玉皇上帝尊號(hào)簡(jiǎn)》,表明了某種程度上的回歸,減少了外向圓形弧線,增強(qiáng)了收筆和轉(zhuǎn)折處的頓挫、以及弧線書(shū)寫(xiě)中的粗細(xì)變化,出現(xiàn)類(lèi)似蘭葉的弧線線條,使瘦硬、爽利、柔韌較好地統(tǒng)一在一起。宣和元年的《神霄玉清萬(wàn)壽宮詔碑》又進(jìn)一步向中宮緊促、字形瘦硬的方向回歸,但保留了線條的粗細(xì)變化和柔韌的質(zhì)感。“聽(tīng)琴圖”三字的風(fēng)格介于《上玉皇上帝尊號(hào)簡(jiǎn)》和《神霄玉清萬(wàn)壽宮詔碑》之間,當(dāng)在政和六年至宣和元年之間書(shū)寫(xiě)。徽宗的題字峻利歡快,當(dāng)與此時(shí)期大晟樂(lè)獲得成果的心情相關(guān)。與此類(lèi)似風(fēng)格的還有《芙蓉錦雞圖》《臘梅山禽圖》上的題詩(shī)和題字。

值得注意的是,《芙蓉錦雞圖》《臘梅山禽圖》上題字中都有“宣和殿御制并書(shū)”(圖22)字樣,這也給我們判斷這類(lèi)風(fēng)格作品的時(shí)間提供了線索。宣和殿建成于北宋哲宗紹圣二年(1095)四月,為哲宗“燕處”之所,元符三年被毀拆。徽宗大觀二年(1108)又重新起建,徽宗親書(shū)并勒石紀(jì)念,宣和二年,宣和殿改名為保和殿。170陳建魁,《北宋東京宣和殿之置廢與功用考略》,載《史學(xué)月刊》2019 年第11 期,第133—136 頁(yè)。因而,有“宣和殿”落款的這批作品下線為宣和二年之前。

圖22 [宋]趙佶,《芙蓉錦雞圖》,縱81.5 厘米,橫53.6 厘米,故宮博物院

至此,可以為《聽(tīng)琴圖》的繪制時(shí)間做個(gè)小結(jié)。九弦琴在宋太宗至道元年出現(xiàn),廢于宣和元年四月。指律出現(xiàn)于崇寧三年,在政和七年“再出中指寸付蔡京”。大晟樂(lè)于崇寧二年開(kāi)始推行,政和三年后在朝廷禮樂(lè)活動(dòng)中得以頒行,政和七年向全國(guó)推廣,宣和七年廢止。圖中彈琴者的容貌結(jié)合了道教帝君的容貌,“長(zhǎng)生大帝君”稱(chēng)號(hào)開(kāi)始于政和六年,“教主道君皇帝”封號(hào)為政和七年年,這是大晟樂(lè)在道教加持下向全國(guó)推廣的年份。結(jié)合以上信息,《聽(tīng)琴圖》應(yīng)該作于政和七年之后,宣和元年四月之前。“聽(tīng)琴圖”三字未必與繪制時(shí)間同時(shí),約在宣和二年之前。

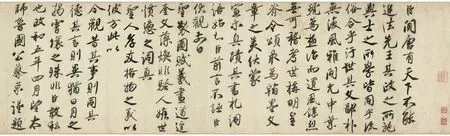

七 風(fēng)入松:蔡京的詠嘆

畫(huà)面中部、緊貼著松樹(shù)頂部有署名蔡京的題詩(shī)(圖23),已有的研究對(duì)于作者的歸屬認(rèn)定較為統(tǒng)一。蔡京是徽宗朝的權(quán)臣,也是徽宗朝在位時(shí)間最長(zhǎng)的宰相,先后于崇寧元年、大觀元年、政和二年(1112)、宣和六年(1124)四次任相。他主導(dǎo)了徽宗朝禮樂(lè)的改革,參與了大晟樂(lè)的制定、推廣的全過(guò)程。在徽宗朝如火如荼的道教活動(dòng)中,扮演了重要的角色。他在文學(xué)、書(shū)法、繪畫(huà)等藝術(shù)領(lǐng)域有多方面的才能,常與徽宗詩(shī)文唱和、書(shū)畫(huà)酬答。對(duì)于宋徽宗而言,他是政治上的幫手、藝文上的知己。

圖23 《聽(tīng)琴圖》中蔡京的題詩(shī)

對(duì)于《聽(tīng)琴圖》上蔡京題字的落筆時(shí)間有多種不同的看法。171曹寶麟認(rèn)為是崇寧三年,與畫(huà)學(xué)設(shè)置時(shí)間有關(guān),見(jiàn)曹寶麟主編,《中國(guó)書(shū)法全集》第39 卷《蔡京、薛紹彭、吳說(shuō)、趙佶卷》,榮寶齋出版社,2013 年,第254—255 頁(yè);曾莉認(rèn)為是政和二年,見(jiàn)曾莉,《蔡京詩(shī)文編年》,載《學(xué)園(教育科研)》2013 年7 期,第51—52 頁(yè);徐邦達(dá)認(rèn)為“蔡書(shū)老勁,是比較晚年之作”,故而應(yīng)在宣和年間,見(jiàn)徐邦達(dá),《宋徽宗趙佶親筆畫(huà)與代筆畫(huà)的考辨》,第62—67+50—103 頁(yè)。蔡京書(shū)法先學(xué)于本朝蔡襄,再學(xué)唐代徐浩,又學(xué)沈傳師。近五十歲時(shí)又開(kāi)始學(xué)歐陽(yáng)詢(xún),后又學(xué)王羲之與王獻(xiàn)之父子。其稍早作品《節(jié)夫帖》可看出與米芾書(shū)法的相合之處,中宮緊促、字形跳蕩、節(jié)奏明快、點(diǎn)畫(huà)挺勁率意。大觀四年跋宋徽宗《雪江歸棹圖》(圖24)大概是應(yīng)徽宗之命題跋的緣故,顯示出與信札《節(jié)夫帖》不一樣的情態(tài):筆勢(shì)放慢、結(jié)體寬博、中宮疏朗,也與米芾書(shū)風(fēng)拉開(kāi)了距離。政和三年跋王希孟《千里江山圖卷》(圖25)字形偏長(zhǎng),仍有率意之勢(shì),但很多字書(shū)寫(xiě)速度已有放慢傾向,且字形向右上傾斜。政和五年跋唐玄宗《鹡鸰頌》(圖26)結(jié)體更顯寬博、甚至大多數(shù)字形接近圓形;字勢(shì)略有偏側(cè),大多數(shù)向右上角偏斜;用筆更慢,有些點(diǎn)畫(huà)之處出現(xiàn)抖索的痕跡。《聽(tīng)琴圖》蔡京題詩(shī)顯示出與跋唐玄宗《鹡鸰頌》更多的關(guān)聯(lián),字形寬扁、字勢(shì)傾側(cè),用筆較慢、點(diǎn)畫(huà)抖索,尤其是“弦”“中”的最后一筆,“弄”“中”重復(fù)出現(xiàn)的長(zhǎng)豎表明其對(duì)書(shū)寫(xiě)節(jié)奏缺乏精準(zhǔn)控制,顯示出身體和精神狀態(tài)的疲沓,應(yīng)是晚年后段,即第四次罷相之后的筆跡。

圖24 大觀四年蔡京跋《宋徽宗雪江歸棹圖》

圖25 政和三年蔡京跋《王希孟千里江山圖卷》

圖26 政和五年蔡京跋唐玄宗《鹡鸰頌》

“臣”字款顯示蔡京對(duì)充滿(mǎn)徽宗旨意《聽(tīng)琴圖》以及徽宗題字的響應(yīng)。跋宋徽宗《雪江歸棹圖》、跋宋徽宗《雪江歸棹圖》、跋唐玄宗《鹡鸰頌》中,無(wú)論從書(shū)法本身,還是題款的位置,都顯示出蔡京對(duì)于徽宗的尊崇,尤其是跋宋徽宗《雪江歸棹圖》“臣伏觀”語(yǔ)詞,說(shuō)明是徽宗旨意下的應(yīng)命之作,并充分考慮到徽宗看到此題跋后的可能反應(yīng),題跋與作品之間存在著唱和酬答關(guān)系。但從《聽(tīng)琴圖》中蔡京題詩(shī)的位置迫近松樹(shù)的位置、以及字跡疲沓蒼老來(lái)看,蔡京可能不用考慮徽宗看到時(shí)的反應(yīng)。因而,此作可能是徽宗給蔡京的賞賜品。此作的制作和徽宗的題字“聽(tīng)琴圖”,以及賞賜給蔡京、蔡京的題詩(shī)不是在一個(gè)相近的時(shí)間段完成。尤其是后二者,應(yīng)該有不短的時(shí)間間距。

作為一件關(guān)乎大晟樂(lè)和徽宗朝禮樂(lè)改革的作品,在大晟樂(lè)獲得成功并進(jìn)一步推廣過(guò)程中的紀(jì)念之物,無(wú)論是大晟樂(lè)還是神霄派的推廣,蔡京都起到重要作用,是故宋徽宗用此來(lái)賞賜給其“親密戰(zhàn)友”蔡京是完全可能的。賞賜的時(shí)間在賜畫(huà)完成之后,應(yīng)該是蔡京第三次(1112—1120)和第四次任相(1124—1125)之間。

徽宗朝的賞賜行為多見(jiàn)。宣和四年(1122)三月二日,幸秘書(shū)省,移幸秘閣,宣群臣觀書(shū)及古器,再御右文殿賜茶,在省官轉(zhuǎn)官賜章服,再御提舉廳宣三公、宰執(zhí)、親王、使相、從官觀御府書(shū)畫(huà),賜御書(shū)畫(huà)。時(shí)蔡京等官員在列,但不見(jiàn)有賞賜給蔡京書(shū)畫(huà)的記錄。172徐松輯,《宋會(huì)要輯稿 4》,劉琳、刁忠民、舒大剛校點(diǎn),上海古籍出版社,2014 年,第1921 頁(yè)。徽宗與蔡京交厚,曾七次到蔡京家中,最后一次是宣和二年四月173[宋]李埴,《皇宋十朝綱要》卷一八,文海出版社,第1720 頁(yè)。。曾多賜物,如政和六年五月,“賜京金銀從物”;174同注173,第409 頁(yè)。十月,“賜京家廟祭器”。175[宋]李埴,《皇宋十朝綱要》卷一七,第411 頁(yè)。還多次賜宴、賜詩(shī),如宣和五年(1123)九月,“賜京食艮岳”176[清]黃以周編,《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編拾補(bǔ)》卷四十七,第1463 頁(yè)。。在這期間,徽宗有多次賞賜行為,《聽(tīng)琴圖》應(yīng)是在此期間被賞賜給蔡京的。

我們?cè)賮?lái)細(xì)讀蔡京的題詩(shī):“吟徵調(diào)商灶下桐,松間疑有入松風(fēng)。仰窺低審含情客,似聽(tīng)無(wú)弦一弄中。”這首詩(shī)大致有如下含義:一、主題與琴有關(guān);二、贊美了彈者琴曲的高妙(暗指大晟樂(lè));三、描繪了聽(tīng)者的反應(yīng)以及聽(tīng)與彈的相契(暗指君臣互動(dòng)與和諧)。這與宮廷應(yīng)制詩(shī)的格套十分相像。177關(guān)于“應(yīng)制詩(shī)”,明人廖道南云:“凡被命有所述作則謂之應(yīng)制。”見(jiàn)[明]廖道南,《殿閣詞林記》卷十三,景印文淵閣《四庫(kù)全書(shū)》,第452 冊(cè),第306 頁(yè)。應(yīng)制詩(shī)多為封建王朝的宮廷侍從和御用文人應(yīng)皇帝詔奉而作或唱和的詩(shī)。以歌功頌德、點(diǎn)綴升平為主要內(nèi)容,往往形式華麗,辭句浮艷。宇文所安在其《初唐詩(shī)》中指出這類(lèi)詩(shī)的特點(diǎn):“用優(yōu)雅和巧妙的形式贊美君臣的日常生活事物”,并形成了‘三部式’的基本模式,即由主題、描寫(xiě)式的展開(kāi)和反應(yīng)三部分構(gòu)成。”178[美]宇文所安,《初唐詩(shī)》,賈晉華譯,生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,2004年,第5—9頁(yè)。風(fēng)格以富貴莊重、雅典華麗為主。《全宋詩(shī)》編者給此詩(shī)命名為“題御制聽(tīng)琴圖”,似乎也暗示這首詩(shī)的應(yīng)制詩(shī)特征,179北大古文獻(xiàn)研究所編,《全宋詩(shī)》卷一零四二,北京大學(xué)出版社,1998 年,第18 冊(cè),第11935 頁(yè)。但其中的“入松風(fēng)”透露出了不一樣的意象。

“入松風(fēng)”并非只是簡(jiǎn)單的對(duì)自然物象的客觀描述,它指向一個(gè)含義豐富的典故系統(tǒng)。松風(fēng)作為自然物象,為文人所喜,南朝齊梁時(shí)道教名士陶弘景“特愛(ài)松風(fēng),每聞其響,欣然為樂(lè)”。180[唐]姚思廉,《梁書(shū)》卷五十一,中華書(shū)局編輯部點(diǎn)校,中華書(shū)局,1973 年,第743 頁(yè)。早在三國(guó)曹魏時(shí)名士嵇康就創(chuàng)有古琴曲,名為《風(fēng)入松》,是一種清幽激越的曲調(diào),唐皎然《風(fēng)入松歌》中將“風(fēng)入松”的自然物象與琴曲糅合成一個(gè)凄清幽冷的意象。此后,“風(fēng)入松”之物、詩(shī)、詞、曲逐漸與孤傲清曠的文人情懷聯(lián)系在一起。《宋史·樂(lè)志》記載在宋太宗制曲中有小曲林鐘商的《風(fēng)入松》一首,意象指向富貴閑愁。晏幾道等詞人作有以《風(fēng)入松》為詞牌的詞,北宋后期該詞牌聲情漸趨流美感傷,適宜于寫(xiě)景、感舊、悼亡等。181田玉琪編著,《北宋詞譜》,中華書(shū)局,2018 年,第942 頁(yè)。以晏幾道《風(fēng)入松》為例:

柳陰庭院杏梢墻,依舊巫陽(yáng)。鳳簫已遠(yuǎn)青樓在,水沈誰(shuí)、復(fù)暖前香。臨鏡舞鸞離照,倚箏飛雁辭行,墜鞭人意自凄涼,淚眼回腸。斷云殘雨當(dāng)年事,到如今、幾處難忘。兩袖曉風(fēng)花陌,一簾夜月蘭堂。182唐圭璋編,《全宋詞》,中華書(shū)局,1965年,第254 頁(yè)。

詞中“臨鏡舞鸞離照,倚箏飛雁辭行,墜鞭人意自凄涼”,有著無(wú)可奈何告別者的失意,“淚眼回腸,斷云殘雨當(dāng)年事,到如今、幾處難忘”則是對(duì)當(dāng)年事的難忘。詞中的“凄涼”“回腸”“難忘”形成悲苦郁結(jié)的氛圍。

作為詩(shī)詞高手的蔡京當(dāng)然知曉上述“風(fēng)入松”的意象變化,這使得這首詩(shī)難以與應(yīng)制詩(shī)聯(lián)系在一起,而帶有更多個(gè)人化情緒信息。結(jié)合其書(shū)寫(xiě)中點(diǎn)畫(huà)抖索,節(jié)奏失當(dāng)?shù)臓顩r,應(yīng)該考慮到大晟樂(lè)的裁撤之年(1125 年),及蔡京的第四次罷相(1125 年),甚至在靖康元年(1127)被貶的全面失勢(shì)的幾個(gè)時(shí)間點(diǎn),此詩(shī)可能在這之后所題。在沒(méi)有應(yīng)制要求,無(wú)須考慮徽宗是否能到看到此詩(shī)的情況下,他也無(wú)須考慮題詩(shī)位置是否得當(dāng),也可以在貌似的應(yīng)制詩(shī)中抒發(fā)自己的個(gè)人心曲:這既有對(duì)過(guò)去與徽宗共舉大晟樂(lè)的成功、君臣和諧的感懷,也有對(duì)往事不再的愁緒和感傷。

八 結(jié)論

本文通過(guò)對(duì)《聽(tīng)琴圖》的閱讀,辨析了畫(huà)中的名物、人物身份、面容和形象,并置于徽宗朝的禮樂(lè)改革和道教運(yùn)動(dòng)的背景下進(jìn)行考察。畫(huà)中綠待詔、緋待詔,九弦琴與帝王等畫(huà)面元素指向宋太宗的禮樂(lè)改革。彈琴者的超長(zhǎng)手指使這幅畫(huà)與宋徽宗時(shí)期的大晟樂(lè)改革中的關(guān)鍵因素指律聯(lián)系起來(lái),徽宗朝的禮樂(lè)改革進(jìn)程借助了道教的力量和影響力,彈琴者的容貌為宋徽宗和長(zhǎng)生大帝君的疊加,具備了人間帝王和道教帝君的雙重權(quán)力。《聽(tīng)琴圖》結(jié)合了徽宗在大晟樂(lè)中的“按試”活動(dòng),以及太宗朝命待詔試琴的故實(shí)文本,并加以改造,是大晟樂(lè)獲得初步成功并進(jìn)一步推廣過(guò)程中的畫(huà)作。畫(huà)面中呈現(xiàn)的君臣關(guān)系使這張畫(huà)具有了規(guī)鑒畫(huà)的性質(zhì)。

這張畫(huà)是賜予徽宗朝大晟樂(lè)和道教運(yùn)動(dòng)的重要推手蔡京的,蔡京的題詩(shī)在其失勢(shì)之后。畫(huà)作的創(chuàng)作時(shí)間、徽宗題字時(shí)間、蔡京題詩(shī)時(shí)間并不一致。徽宗對(duì)大晟樂(lè)初步成功的意氣風(fēng)發(fā),以及蔡京失勢(shì)之后的詠嘆在不同的時(shí)空中產(chǎn)生交響,賦予這件作品更為深廣的內(nèi)涵。