風格不僅是一種圖式,更是一種審美判斷和價值判斷

李晨 楊祖柏

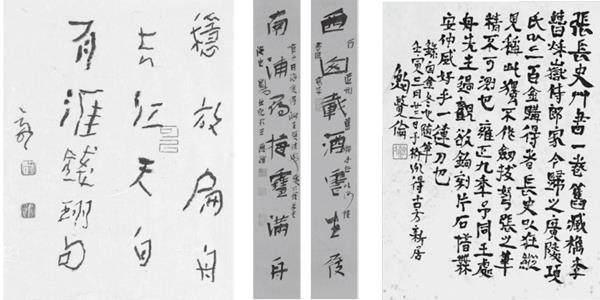

近日,在南京東路朵云藝術館舉辦的“三人之行——劉云泉、劉一聞、鮑賢倫書作展”上,劉云泉、劉一聞、鮑賢倫三位書家開展了一場精彩的創作漫談。活動由上海書畫出版社社長、總編輯王立翔主持。現摘錄“三人之行”漫談部分精彩觀點,以饗讀者。

劉一聞:“三人之行”的展覽,我們并沒有考慮很長時間就決定了,當初劉云泉先生在成都辦展,展覽結束,我對他說這個展覽應該落到上海去,劉云泉先生也說,我們兩個辦個展行不行,我說,也好啊,然而這個事兒并沒最后確定下來。我和鮑先生,因為經歷過很多次的學術對話,彼此之間非常了解,而且我也非常喜歡他的書風,我們也曾談起一起辦展的事兒。有一天,我突然想到,如果我們三個人辦個展不是很好么,于是就開始電話商議。打算在上海第一站,當然我們還有第二站、第三站。鮑先生來自杭州,劉云泉先生來自成都,我們也很想在三地都能夠展出,結識更多的同道朋友。

我心里一直在想,一直以來大家對書法的看法,對書法高低優劣的判別,我們到底根據什么標準呢?此中有兩個場域,一個是業內的域,一個是業外的域,這兩個不同場域的人,對一件藝術作品的看法可能會差別非常大。上海書協主席丁申陽在展覽前言中也談到,也許有一部分人對“三人之行”的展覽并不感興趣,但是另一部分人看了之后一定會有感觸。鮑先生活動地經常在上海,前幾年在中華藝術宮舉辦了國內罕見的規模巨大的展覽,那些個大字之作,一個字可能要大過一個方桌,許多行外人看了很驚訝,一個字竟然能寫這么大?其實這與字的大小無關。所以,我們一定不能以自己習慣了的眼光來看待一件書法作品。因為傳統書法有很多不通俗的地方,不只是看上去似乎漂亮一些,或者順眼一點,乍看上去氣勢蓬勃一點就必定是好的作品,我們對書法在本質上的詮釋,不能僅僅停留在這些有限方面。也許這樣的認識充其量只是反映在具體書作的一個并不重要的局部而已,一件優秀的作品自然要先看出它的傳統根基,要有內蘊、有格調,在細微運筆結字甚至通篇布局上都是干干凈凈的。

再回過頭來說,我心里一直在想,尤其是我們這次“三人之行”展布展的時候,我仔仔細細地看了兩位的作品,這讓我聯想到自己的創作形態。換言之,當我們自己還斤斤計較于點畫是否精到、結體是否重要的時候,他倆已經走到高處了,我相信,在展覽中會有不少人看不明白的,一定會有觀眾提出這個字算好嗎?究竟好在哪里?怎么看不到美感呢?一定會有這種話題,好在觀眾當中也定會有不少具有專業知識的人,他們會把自己的認識告訴熱愛書法藝術的朋友們。

王立翔:劉先生您作為一個書家,也是書法篆刻繪畫理論四個方面并行的當代藝術家,您對什么是傳統和當下的創作創新以及自身風格的建立都具有啟迪性和引路性的經驗。您的成長經歷對于剛才有些問題的解決,尤其是平時關注到的對古典、對鑒賞的認識等有怎樣的影響?

劉一聞:我的成長過程,說到底是因為遇到了好的老師,這很重要。遇到了好老師以后,會使你在學習過程中不走彎路。每個人的時間都是有限的,五年時間,如果走了四年彎路,那就糟糕了。當然我也算是比較刻苦的,一直把大多數時間花在學習上。其次,我自1990年到了上海博物館后,博物館工作又為我在專業上打開了一扇窗,對我后來的成長意義重大。

王立翔:劉云泉先生,您是年齡最長的,大家都對您非常敬仰,您的書風、書學起步也非常具有個人特征。劉一聞老師書風創作,我用四個字概括是“清奇古雅”,劉云泉先生呢,是“古樸自然”。劉云泉先生,請您談談您的書風追求。

劉云泉:我這個月就80歲了。以我現今的生活狀況、生活環境,平時還是時常畫畫,偶爾寫寫字,但主要還是抱著一種玩耍的心境。我退休了20年,也沒有其他愛好,唯有寫字畫畫才是終身最愛。從這一點來說,我現在的行為或者對藝術的判斷,都是根據生活中的積累,在藝術中打撈,最后根據自身的判斷形成的見解。凡是別人走的路,我至少要撇開一點,要另尋蹊徑,或另尋自我表達,這是我長期的習慣或者是毛病,我認為,藝術生活是發自內心自然,內心想什么,藝術就應該表達什么。

我在寫字畫畫的時候,堅持三點:

第一,要正,必須要有大脈。在繪畫寫字的時候,落腳點要符合這個大脈范圍。我們中華民族的歷史淵源,形成了書畫的歷史長河,形成了大片山勢、山脈。既然形成了各種各樣的不同山脈,但它的山形氣勢都成了一種統一氣象。中國繪畫,或者是中國書法,一定要守住文心、文骨,如果沒有文心的表現,沒有文骨力量的支撐,作品就顯得有一定的局限。中華民族的文脈,我們三位朋友都能遵守,都在中華文化和書法這種大脈、大山、大勢之中,我們都各自取了一點自己需要的,符合這種大脈氣象、氣質、形貌。

第二,我覺得應該不斷地完善自己,寫字不是光寫字,畫畫也不是光是畫畫,畫畫以外,要去愛更多對書畫有益的能幫助自己的東西。所以,我自己的實踐就是這樣,經常把書法的東西運用到畫里頭,把畫里的東西運用到書法里頭,而且有些時候,情不自禁還要表示、流露一種心悅感,畫出來要高高興興的,很有趣味,是一種寫心關系,不是一種寫形關系,不是寫貌關系。我在臨池的時候,就沒有想過我在哪里爬山,在哪里吟詩,只覺得這是一種趣味,一種玩法,要玩出天真、玩出爛漫、玩出可愛,最后還要玩出智慧。一旦智慧高了,作品就可能出現閃光點。

第三,要堅持自我,要有獨到的判斷,甚至可以說有自己的偏愛。我們三位都很自我,鮑賢倫是鮑賢倫,劉一聞是劉一聞。獨步行走的時候,走的才是各人自己的路,但是這種路,又要符合并最終回歸到前面所說的大脈之中。

王立翔:鮑先生您成名非常早,是首屆全國大學生書法比賽一等獎獲得者。在藝術追求路徑上,您也是持之以恒、不斷追求,最終在自己風格確立和風格打造上,形成了非常具有當代標識意義的范式。從我個人欣賞視角,您的書風可以用四個字概括:“渾厚古質”。“質”,不僅僅是質樸的意思,還有質地的意思,就是您的金石氣韻的表現。也請您談談對風格追求的所思所想。

鮑賢倫:我覺得風格是個很危險的詞。促使我想這個問題是2014年,我在中國美術館做了一個比較有規模的個展,當時起一個展名,我想了兩個月。當時我很喜歡讀陶淵明的詩,正好是那個階段,陶淵明的幾句詩對我很有啟發,“凱風因時來,回飚開我襟”“遙遙望白云,懷古一何深”,我就從中各取了兩個字,把展名定為“我襟懷古”。有學者說,你這個詞有點生造。我想了一想,生造就生造,不容易雷同。馬上又有人說,你這個名起得不太好,不太能反映你藝術追求的主方向。我想了一下,其實還是有的,稍微有點隱晦:“我襟”二字,我把自己創作的主體性和內涵放在了里面,但又被后面“懷古”兩個字蓋掉了。剛好那會兒雅昌來采訪我,問我能不能用最簡潔的語言,談下書法實踐的主要方向。我被這個問題“逼”了一下,一激靈,我說我有,一面旗子在導引著我,旗子的一面寫著“最入古”,另一面寫著“最風格”。雅昌的采訪標題就是這個“最入古、最風格”。我的朋友都被我嚇了一跳,因為我平時為人比較溫和,比較保守,不會用“最”這種字眼的。自此,我就面臨一個課題,要把這個事情想透。正好那時,潘善助在主持上海市書協的工作,請上海走出的人都回來,做一個論壇,讓我講一下書法問題。于是我第一次正面回應了關于“入古”和“風格”的問題。簡單來說,一個書法家,一個從事書法實踐的人,其實只有一條路,就是兩條腿往前邁。其中一條腿就是求法度(要入古)。這就是說,要有技法,要和古典的技術、規則相吻合。另一條腿就是養性情。所謂性情,就是講一個人的修養、才華和人格氣度。這類精神性的品格,會對你作品的形成和創作成果的走向發生支撐性的作用,所以非常重要。想清楚這些以后,我就開始正面闡述“風格”的問題。我認為,老先生們其實是不講風格的,覺得講風格一不小心就會誤導年輕人,但是有成就的書法家沒有一個是沒有風格的。這就使我的論證得到了一個基本的支撐。從歷史上看,中國書法史在東晉以前,基本上和文字的演變史同步,篆書、隸書、草書、楷書的字體演變,同時構成了中國的書法史的前半段。東晉以后,這五體都具備了,中國書法史還在繼續向前發展,這時,不能再依靠五體的更替,新的字體已經不再產生,于是就走向了風格類型。所謂的顏體、柳體、歐體,就是指他們風格的差異。東晉以后的書法史,就是風格演變史。這又給了我一個歷史的認知的支撐。說來容易,做起來何其之難。兩條腿走路是終身的事情,技法永無止境,修養的問題更是難上之難。但兩者相較,我覺得還是性情修養更難。

我們這一代書家最大的問題是什么?最大的問題和我們的前輩相比,讀書太少。性情來自修養,那么具體來自哪些方面呢?我看,最重要的就是書本的智慧,再加上從生活而來的人生智慧,兩者源源不斷匯合起來,你的修養就好,你的性情就充沛。現在寫字的人那么多,展覽那么多,書法人口那么壯大,真是令人自豪。這個時代為藝術發展提供了非常有利的條件,但是我們同時看到,字反復在寫,但樣式卻并不多,比較雷同。我也思考了這個問題。我認為,問題主要還不在技法。現在技法的普及程度很高,卻彼此相仿,這不是技術的問題,也不是法度的問題,而是修養的問題。

性情貧瘠者,一定是彼此相仿、彼此相雷同的,我影響你,你影響我。修養充沛者就不是這樣。他們是各自變化而生動的。為什么他們各自變化呢?因為他們不得不這樣。他們服從的不僅僅是外在的技法,他們還有一個堅強的、堅硬的念想,一個審美的判斷。剛才大家也都講到了這個問題。劉云泉老師還講得非常明確,我覺得這就是講到了根子上去了。思來想去,我對自己走的這條路有了一點信心。

古代的經典的東西,我們得努力逼近它,然后試圖把自己的風格傾向、自己的面目訴說清楚。我覺得風格不僅是一種圖式,更是一種審美判斷,這個審美判斷是一種嚴格的價值判斷,必須是開拓審美新領域的,是提供審美新經驗的,但這也不是自己生造出來的,是從書法的生成,從古典的源流中自然生成的,一旦有開拓新審美的可能,我們應該非常自信,甚至不顧一切地,把它捕捉住。捕捉住以后,又不斷讓它生發,不斷調整,在入古問題上、在技法的支撐問題上和樣式新穎的問題上,相互進行調整。確保在審美的問題上,自有其高度。在高度之外還有新度,是新風格、新領域、新經驗。同時關注著高度和新度,彼此交叉著、磨合著,漸漸地往前走。我就是這么想、這么做的,但做得還很不好。我知道旗子還在前面,我會繼續努力。

王立翔:謝謝鮑先生,非常深刻地闡述了自己的對風格、對性情的追求和探索。這個命題也是你們三人今天能夠走到一起,共同思考,充分交流,并在其中找到契合點的一個共同命題。所以最后要請教劉一聞先生,因為你們三位的風格面貌差異其實是非常大的。如果對你們的經歷、學識缺乏深入了解,在看待你們的作品的時候會感到詫異。請問您怎么看待彼此的不同和不同面貌,是什么契合點讓你相信這樣的三個人可以走到一起呢?

劉一聞:套用一個詞,叫“和而不同”,我覺得對我們三個人來說,比較恰當。其實做這么一個三人同行的展覽,比找對象還要難上許多。找對象,見到賞心悅目,且談吐之間大家能夠志趣相投的,就可以繼續發展。但是在藝術話題上,就沒有那么容易了。可能會有沖突,可能會因為觀念的不同而各抒己見,我覺得這很正常。剛才鮑先生說得很好,在創作上,要懷有一個好的心態和堅定的信念,在基本技法的準備上要很充分。說起來簡簡單單,其實要走全這些路是非常難的,因為在認知上你可能會發生偏差。

在我年輕的時候曾經有過閱讀大量前輩作品的經歷。當時很佩服,似乎見到的每一位前輩都是無可挑剔的。但是,當我們漸漸長大之后,你會發現一些不夠,那是因為我們漸漸具備了眼光和高度。所以高度對每一個創作者來說,一定是要懷在心里。但是高度從哪里來呢?它當然是來自不同的識見,那么識見又從哪里來呢?剛才鮑先生講要多讀書。這話從理論上說并不復雜,但是做起來不簡單。書本是無盡的源泉,是取之不盡的寶庫。這番話尤其要送給年輕的書界朋友。我們三人中年紀大一些的是劉云泉先生,已經八十了,我也七十五歲了,鮑先生也將要七十,都是老人了,我們有資格說這個話,對青年學子,對在實踐上有前進空間的年輕作者,或許會有意義。辦這個展覽,我們一個是想獲得更多的知音,大家一塊兒來談論書法創作,取長補短,還有一點,就是面對大量的年輕人,希望對他們有所幫助,希望他們能走得更高,走得更遠。

王立翔:謝謝劉先生,劉先生用非常發自肺腑的語言,講了辦展的取向和思考,也回應了剛才兩位書家在一些問題上的共同追求和思考點。鮑先生您還有什么要補充的。

鮑賢倫:我突然覺得我剛才講問題的時候有點太理智了,回答問題不夠正面,而且我自己提出的也只是一個框架。我舉一個小小的例子。關于讀書的問題。讀書確實是我們一個短板,彌補短板是有難度的,但不是無路可走。我覺得我們天天寫字,經常搞創作,這就是我們對于所讀之書的,一個非常切實的上手的機會。比如說,我這次十件作品都來自一套書:1910年代到1930年代,鄧實、黃賓虹編纂的《美術叢書》。他們花了二三十年時間,把歷代關于美術類的書都收集起來,編成一套,一共四輯。前幾年,浙江人民美術出版社整理后又再版了,一套四十本,書法、繪畫、鑒賞、文房四寶……各個類別都有。這個版本非常好,基本上是中古以后的文獻,豎排本,沒有標點。讀書的過程,既獲得知識,又獲得能力。你首先要斷句,意思不明白怎么抄?這就把讀書和寫字結合起來了。這個資料人們普遍不夠注意,又是很有價值的,選這個可以體現你審美價值的文本就很好。古人的書寫和文本是一回事,文本就是自己的文章,我們基本沒有這個歷史機遇了,主要還是找一些文字內容,所以本子要找得好。你說我這次十件作品是不是創作呢?我也可以認為它根本不是創作。書寫的樣式就是這本書的樣式:一個器物,然后寫一首詩,詩里面有些內容不好理解,就用雙行小字做一個注釋。就是這個樣式,無非是古籍的樣式,我把筆墨放進去。我每天抄書,發進朋友圈的時候,也會在邊上寫上兩個字:“抄書”。不要把筆墨的問題和書法文本分開,和修養分開,這個是一個現實的問題。借這個機會,我想將讀書的問題“落地”。謝謝。

王立翔:非常感謝鮑先生,在最后點明了關于修養、性情的培養,讀書、學問的追求的重要話題。

三位書家長期學習、追求藝術,功底深厚。在書家身份之外,他們還有更多元的身份。像鮑先生曾經擔任過浙江省文物局的局長,曾經是中文系主任、教授,劉一聞老師在上海博物館做研究員,劉云泉老師也是這樣,書畫詩文非常精通。三人藝術展呈現給大家的,不僅僅是現場的作品,更是他們的人生閱歷和對人生修養的追求。通過這次的三人展,不僅能讓大家感受到各自的藝術的精彩,同樣也展現了他們的性情和品格,這些都讓我們非常仰慕。可以說,三位已經達到了這樣一種境界:不拘于小節,不拘于一時的技法,具有一種淡泊磊落、自由暢懷的境界追求。相信這次展覽和漫談對大家追求藝術、表達人生態度等方面有所啟迪。