充滿藝術魅力的國榮版畫

吳倫仲

近來上海版畫引起不小轟動。“一年又一年· 檔案2022——第二屆上海當代新興版畫推介”展示近年上海版畫創作新貌,在“繼承新興木刻運動的精神和傳統”方面,得到進一步深化和發展,用生動的版畫形式說好上海故事。 說到上海版畫,不得不提到上海市美術家協會顧問、著名美術家朱國榮先生,他長期與美術結緣,在上海美協工作,是老資格的美術理論評論家、史論家,可他早期的版畫創作也頗有成就。

朱國榮先生曾有過十多年的版畫創作經歷,對版畫創作與版畫理論研究都下過一番功夫。他認為,版畫是對人們進行藝術熏陶的一個很好的藝術品種,它通過特有的藝術表現力和豐富的文化內涵,產生出令人難以忘懷的藝術境界和深刻的藝術感染力。版畫創作在當時對他來說,是“愈來愈投入且充滿興趣,每次都有新發現、新驚喜”。他說:“我在1970年代末至1980年代曾從事過版畫創作,主要是黑白木刻。黑白木刻除了追求刀味和木材之外,還在于對黑白關系的掌握。”

這時期正處于改革開放的初期。他以敏銳的目光、新穎獨特的視角,抓住改革開放的春風給人們帶來的富有新氣象、新面貌的動人場景,創作出一幅幅具有鮮明時代特色的版畫作品。雖然后來他在工作中愈來愈多地投入到美術理論研究上,版畫創作也就少了一些,但是從他的這一批版畫作品中,我們還是能夠看到他在版畫創作上的深刻理念、平易近人的藝術風格和嫻熟的版畫技法。他特別注重改革開放后人們的精神世界發生的深刻變化,版畫創作的內容和意義應該隨之變化發展,講好這方面故事。他把創作的視角點放在經濟建設上,給人們帶來信心和力量,如《尋求新的節奏》《寶鋼之晨》《明天》等。

《國榮版畫》為我打開了解朱國榮版畫藝術之窗。有意思的是,他搞版畫,我搞篆刻,有異曲同工之妙。版畫藝術似乎與篆刻藝術有著一種特殊聯系,同樣是用刀,材質卻有所不同,一個石材,一個木材。更大的不同是,篆刻大多是用刀藝術性地表現文字,從而表現作者的意境,頗有一點被人認為“雕蟲小技”的意味;版畫則是作者借助木質材料,用刻刀作筆在木板上以特殊的繪畫方式,表現和展示作者獨特的藝術面貌;它同時又介于繪畫與雕刻之間,并以拓印的方式來呈現畫面,有“大家之氣”的魅力。

朱國榮的版畫創作深受以魯迅為代表的新興木刻運動的影響,作者通過對各種木刻刀的運用,巧妙地展現黑、白關系的對比之美,深刻反映改革開放帶來的新變化、新建設、新氣象。他的版畫作品貼近生活、富有朝氣、具有深刻內涵。他認為,一幅好的版畫作品,首先要有好的創意,要有富有哲理性的、獨到的思考;其次要貼近時代,挖掘生活的深刻內涵,以小見大,反映出現實社會的生動氣息;再次表達的手法既是傳統的又是現代的,要有耳目一新的感覺,尤其要強調藝術性;還有在采用新材料、新工藝的同時,更要有一些理念上的創新和發揮。

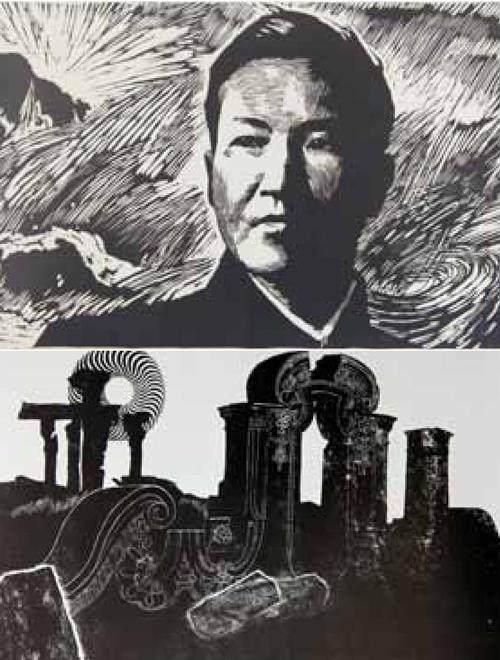

版畫《人民音樂家——冼星海》作品是朱國榮得意之作。這幅版畫以冼星海肖像為主體,在構圖上有頂天立地的感覺。頭部采用素描的明暗法來表現,密集的線條排列組成灰面,既為表現結構的需要,亦成為黑白強烈對比的一個過渡,眼睛及將近半個臉龐處于暗部,使肖像呈現出鮮明的立體感。作者并沒有去刻意刻畫人物的眼睛,而是通過臉部、頭發、頸部與衣服連成一塊黑色,產生一種堅如磐石的重量感和穩定感。他又以剛柔相濟的手法對眉毛、額頭、嘴唇等處作了含蓄的刻畫,表現了音樂家的剛毅的性格、豪邁的胸懷、聰穎的智慧和藝術家的氣質。背景上黃河水奔騰不息,咆哮的河水撞擊著礁石,揚起千重浪,造成多姿多態的節奏和旋律,折射出音樂家內心洶涌澎湃的激情,也象征著中華民族不屈的英雄氣概。整幅版畫筆觸鮮明,線條挺拔,是一幅不可多得的版畫精品。

圓明園被法國作家維克多·雨果稱譽為“理想與藝術的典范”。版畫《太陽照在圓明園廢墟上》抓住圓明園這一歷史題材,以最具代表性的大水法遺址作為作品的敘述主體,濃重的黑色占據了畫面的大部分,留白的天空從廢墟上殘留的建筑空隙中透出,形成強烈的視覺沖擊力,整件作品基調顯得凝重、肅穆。

朱國榮在細節的刻畫和處理上對主題思想又作了進一步的深化,矗立著的兩大塊殘缺不全的大水法建筑體像歷史老人向觀者敘述圓明園的歷史滄桑,而在大塊的黑色建筑上用三角刀刻出纖細線條來表現歐式的洛可可建筑花紋,又巧妙利用了版材上的原有木紋化為大理石上留下的斑斑駁駁的殘痕,意在突出圓明園曾經的輝煌被摧殘得如此凋零破敗,不堪回首。朱國榮介紹說:“我在《太陽照在圓明園廢墟上》一畫中就利用版材的紋理,加以拓印的技術處理,再輔以不同質地的馬糞紙來豐富畫面的肌理,由此表現出圓明園遺址風回日暮、歲月蒼茫的感覺。”畫中的一輪太陽含有一種穿越歷史的意圖,它靜靜地照耀在圓明園這塊土地上,是這場歷史悲劇的見證者,它提示人們不要忘卻過去的悲痛與恥辱。太陽又以其光效應藝術特征的裝飾風格將場景拉回至今天,用華麗與優美來撫平過去的創傷,意喻已經站起來的中國人民投入新的建設,力圖展現曾經有過的燦爛輝煌。好的黑白關系不但能夠表現出主次遠近等各種關系,也能夠表達出各種豐富復雜的思想感情。

版畫作品《采蘑菇的小姑娘》擷取小姑娘采蘑菇的溫馨場景,富有詩意地描繪小姑娘背著小竹簍在蘑菇田地里采摘。朱國榮著力刻畫扎著小辮的小姑娘,用刻刀把短袖上衣的美麗花朵刻出,并將短褲刻出黑白斜紋予以相陪襯,把胖墩墩的小手小腳刻出留白,顯示生動活潑。整幅版畫底色為黑色,用刻刀將草地刻得呈波浪形,與小人物一起,動靜結合。

作品《陽春》是一幅套色版畫,展現萬物復蘇的春天,兩位年輕靚麗充滿朝氣的農婦,準備挑擔把青菜送入供應市場的情景。朱國榮抓住陽春是三月的春季景色這一特點,兩位年輕農婦在陽光的照射下,正忙著把采摘的青菜上市。太陽采用橙色,表現了雨過天晴后的光線特點;一位農婦蹲著在整理青菜,她用淡青色頭巾扎著頭部,露出長長的馬尾辮,淡紫色有花朵的上衣和深藍、淺藍色混合的長條褲,顯現新時代年輕農婦的精氣神;另一位農婦更是富有朝氣,長時間地采摘青菜,累得她滿頭大汗,脫下了深咖啡色的毛衣,露出淺藍色襯衣和茄紫色長褲,一身青春活潑。以黑色線條當作裝青菜的菜籠,將深綠色和白色的青菜圍起,整齊疊加,錯落有致。整幅底色施以黑色,襯托出人物和物體的色彩,初春的美麗和生機都在版畫《陽春》中充分表現出來。

朱國榮主張藝術創作要接地氣,就要深入生活。在版畫創作實踐中,他強調,從生活中發現美,在作品中表現美,唯有如此才有可能打動觀眾。《太陽照在圓明園廢墟上》《陽春》《午休》《采花蜂苦蜜方甜》等作品都是他從平時日常生活中觀察,發掘和積累的,因而能夠真實地反映當時的社會風氣,在今天看來尤為感到親切,氣息可聞。

這些版畫作品中的人物、場景都是他從寫生稿中提煉和發展而來的。在《寶鋼之晨》《洪椿晚晴》《笑問客從何處來》《青年服務隊》等作品中,我們感覺到作者版畫寫生積累豐富素材,手法粗獷有力,簡潔明快,放刀直干,具有對比強烈的藝術風格,與《午休》《采花蜂苦蜜方甜》優美的造型與恬靜的意境形成反差。《陽春》是作者從單色版畫轉向套色版畫的一件重要作品,綜合吸取了立體主義、裝飾主義等某些現代藝術的元素,顯示出作者的藝術風格有趨于唯美主義的傾向。

朱國榮的版畫創作,無論是主題創作還是生活小品,無論是黑白版畫還是套色版畫,從景觀世界到人物表現,技法上都爐火純青,在吸收前輩名家的木刻技法的基礎上,其作品的構圖、陰影、線條、刀法更有獨到之處。在黑白版畫上,用刻刀的畫面很有藝術魅力,線條的粗細、寬窄、長短,都是作品內涵的表達;通過黑白、疏密、剛柔、曲直等對比手法,將繪畫藝術最基本的表現語言傳遞給讀者。

從朱國榮的版畫創作經歷中,我們看到了版畫前輩的影子,又看到他在創作作品時講好中國故事、講好身邊故事的出色業績,這也為他的美術理論研究提供了鮮活的素材。做美術理論研究,他孜孜不倦,著作等身;搞版畫創作,他矢志不渝,一片赤誠。