“食品工藝學”課程改革與實踐

龐 敏,于艷麗

(上海杉達學院食品質量與安全專業,上海 200120)

“食品工藝學”是食品質量與安全專業核心課程,以化學、生物學、工程學等多學科知識為基礎[1-2],是一門綜合性和應用性較強的課程。傳統的線下教學方法以教師講授為中心[3],學生缺乏實踐經驗,每個學生對知識的接受能力不同,自主學習受限,學習積極性較低[4];而線上教學能利用豐富的教學資源,兼顧多層次學生需求[5],但缺乏教師的引導及監督,學習進程難以掌握,很難達到預期的教學效果。《健康中國2030 規劃綱要》 提出了普及健康生活、建設健康環境的戰略任務,要加強食品安全監管,同時食品行業形勢變化及食品科技發展迅速,對現代食品工程技術人才的知識技能、職業素質和視野提出了新要求。為改善“食品工藝學”的教學現狀,契合專業實踐,對接食品產業需求,從重構教學內容、采用線上線下混合式教學、優化考核3 個方面對“食品工藝學”課程進行教學改革,積極落實國家“立德樹人”的教育方針,推進學校“多科性、國際化、高水平”應用技術大學的建設。

1 重構教學內容

1.1 對接產業需求

結合教學大綱和所用教材,補充高新技術教學內容,如膜過濾技術、超高壓技術、冷凍干燥技術、微膠囊技術、超臨界流體技術等,并結合生產與科研案例進行講解。例如,某品牌鮮牛奶為減少營養成分的損耗,采用膜過濾技術;為保持干制品品質,果蔬干制采用冷凍干燥技術,讓學生理解提高食品加工品質的新工藝,對接行業需求。

1.2 契合專業實踐

以前授課主要以總論(食品腐敗變質的原因及抑制) 和各論(低溫貯藏原理與技術、食品熱處理加工、食品干制原理與技術、食品腌制、發酵與煙熏技術) 單元原理講解為主,缺乏相關食品加工全過程的分析,現在以“原理—加工流程—品質及安全性影響”為框架,結合學生教學實踐內容,提高學生的參與度,增加學生的學習熱情。該課程采用產教合作教學為主體的校內理論學習與校外實習基地相結合的教學模式,邀請企業生產管理經驗豐富的技術人員為學生專題授課,并以此為基礎進行從原料到餐桌的全過程監管學習,緊密配合專業培養食品安全監督管理人才目標的實現。

1.3 構建“課程思政”協同育人體系

“知識傳授與價值引領相結合”是“食品工藝學”課程思政的根本目標,在課程教學中,深挖課程中隱含的人文精神和科學精神[6-7],將思政理念融入課堂。例如,講解發酵技術時,增加我國發酵技術發展的歷史背景,讓學生理解我國古代很早就對微生物有了初步認識,并對發酵現象與發酵本質進行過研究,讓學生了解民族文化與智慧,增強民族認同感[8]。

2 線上線下混合教學

教學方法改革分為線上和線下2 個部分,同時加強了產教融合。課程采取PBL、案例分析、項目研究等教學方式[9],注重發揮學生的主觀能動性[10]及培養學生的自主學習、歸納知識、分析問題、表達思想的能力,課程的具體實施如下。

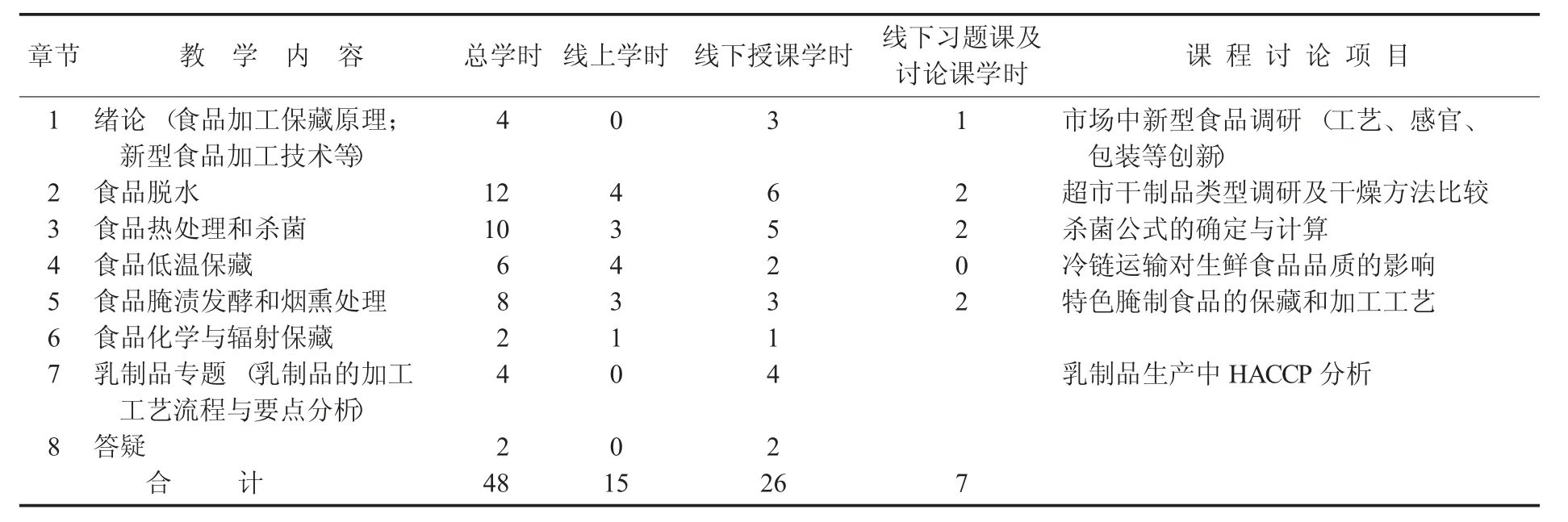

2.1 合理分配線上線下教學內容

線上線下混合式教學能利用豐富的教學資源,可兼顧多層次學生需求。第一章緒論是對課程全部內容的概括總論,全部設置為線下,乳制品專題是結合生活生產實際對課程理論的應用,也全部設置為線下,其余章節為線上線下結合。

“食品工藝學”教學內容線上線下學時分配見表1。

表1 “食品工藝學”教學內容線上線下學時分配/個

2.2 線上教學

將慕課視頻[11]、典型案例、社會熱點等微視頻和相關文獻資源提前上傳至線上平臺[12],如圖1 所示,讓學生對所學知識點有較好理解,這些知識點主要為基本概念、加工流程和經典案例等。課前預習由教學內容主導的教材+課件模式轉變為問題主導的文獻+線上視頻(或案例) +課件模式,結合PBL教學理念,實現課前問題導入教學模式,將教學內容建立在問題之上,如講解熱處理殺菌時,給出如下問題:超市中乳制品有哪些類型?不同類型的乳制品對貯存條件有何要求?這與加工中的熱處理是否有關?學生根據問題結合線上資源,獨立查閱相關資料,思考整理,完成線上預習的評估測試。

圖1 線上資源庫列表

線上資源庫列表見圖1。

2.3 線下教學

線下教學內容主要為重難點內容講授、案例分析、項目研究及產教融合,采取的課堂教學方法有講授、討論、小組匯報等形式。

2.3.1 重難點講授

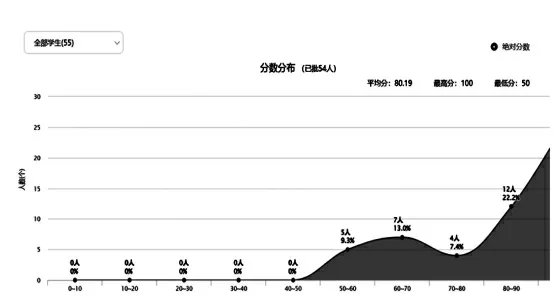

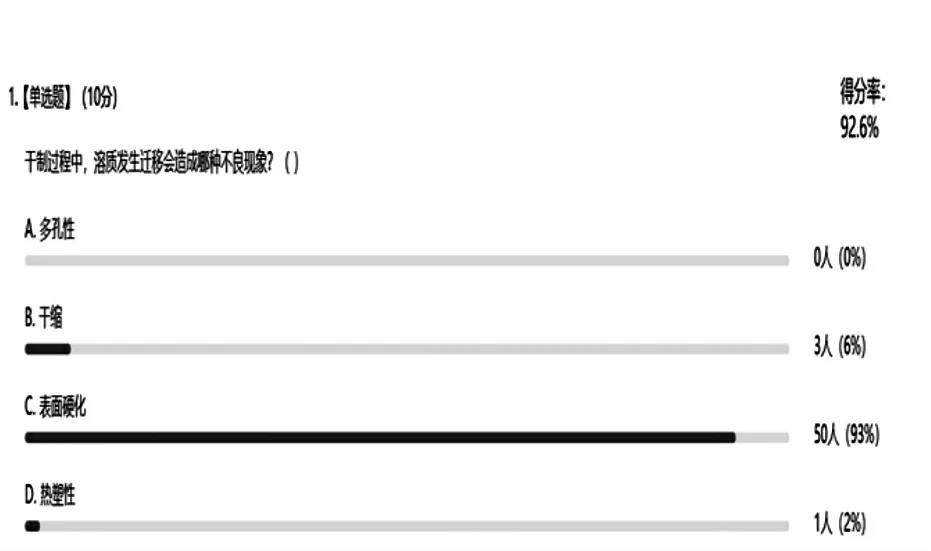

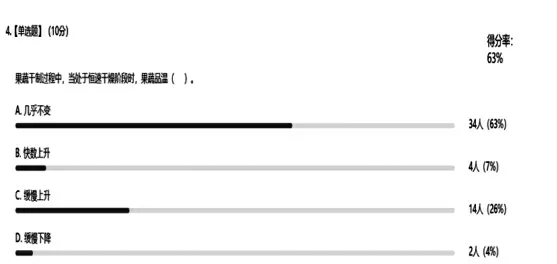

教師根據線上答題數據(見圖2),分析和設計線下教學方法,線下對得分率較高(見圖3) 的題目進行簡單提問與確認,對章節中的重難點和學生得分率較低(見圖4) 的進行重點講解,加深學生對課程內容的理解與把握,課后發布相關作業,鞏固和完善學生需要掌握的相關知識。

圖2 學生線上題目分數分布情況

圖3 學生線上得分率較高題目

圖4 學生線上得分率較低題目

學生線上題目分數分布情況見圖2,學生線上得分率較高題目見圖3,學生線上得分率較低題目見圖4。

2.3.2 案例分析

教師根據授課內容給出相關案例(包括線上視頻案例),針對案例進行剖析講授,提出問題,組織學生針對案例分組討論[13],整個討論中以學生為主體,學生了解完整工藝流程的同時,綜合應用不同專業課程的知識。教師對討論進行適當引導,尤其針對共性問題引導學生提出解決方案,對各小組(4~6 人) 的準備和表現進行現場評價。例如,案例1:發酵乳制品加工中涉及“食品化學”“食品原料學”“食品微生物學”等課程內容,為促進不同課程之間的融會貫通;讓學生對比攪拌型酸奶和凝固型酸奶的工藝差別,理解凝乳過程及冷藏后熟的目的;案例2:產品貨架期問題,涉及包裝熱處理和殺菌部分內容,讓學生分析熱處理程度對食品貨架期的影響,溫度較低的巴氏殺菌對品質保持有利但貨架期短,高溫殺菌能夠延長保質期但是可能會導致食品品質下降。

2.3.3 項目研究

項目研究是以培養學生的研究意識、研究能力和創新能力為目標,教師從學科領域、課程內容或現實生活中選擇專題,學生在教師的指導下,按照科學研究的模式來分析和解決這些問題,并最終獲得專業知識和能力。

該課程根據各論內容分別設置配套專題開展項目型教學,如超市干制品類型及干燥方法調研、冷鏈運輸對生鮮食品品質的影響、食品貯藏加工新技術文獻調研、結合乳制品工藝流程進行HACCP 危害分析等。采用討論式教學、小組PPT 講演等形式開展,充分調動學生的學習積極性,激發學生的創造思維、提高獨立學習能力、文獻調研能力和講演表達能力等。

2.3.4 加強產教融合

乳制品工藝是“食品工藝學”教學內容的重要組成部分,邀請校企合作單位乳制品企業技術人員進行乳制品的專題講解,將企業的生產技術引入教學,構建與企業生產相互貫通的教學模式[14]。此外,通過企業見習,使學生在高校學習階段充分接觸到行業,如到乳品企業進行現場教學環節,可使學生初步了解企業實際工作環境、乳制品工藝流程,鞏固理論知識,幫助學生更好地自我定位,同時也使學校專業和企業合作更加密切,實現多贏,同時也提高教學水平,增強學生的就業競爭力,為企業輸送高素質人才。

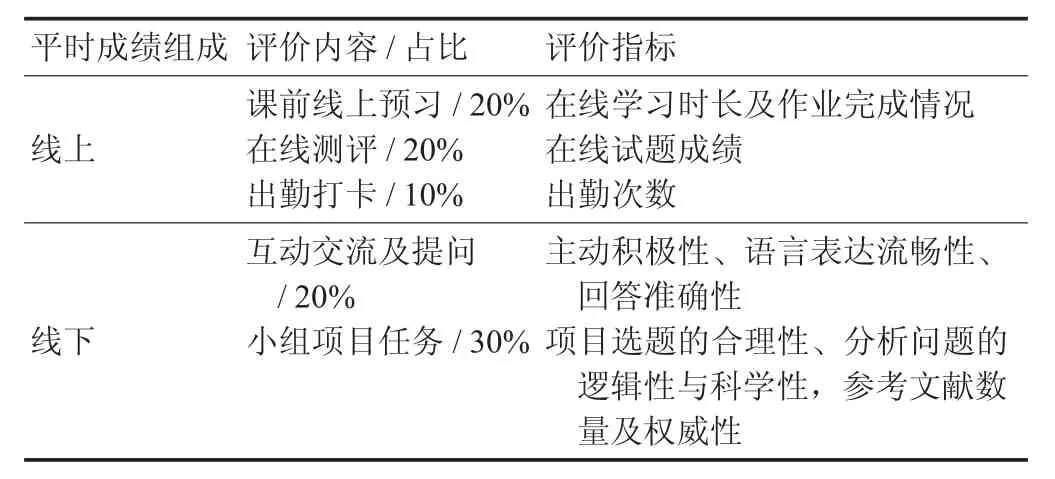

3 優化考核方式

為了強化培養學生的能力素質,激勵學生學習的主動性[15],該課程的平時成績更加注重對學生學習的過程性考核。

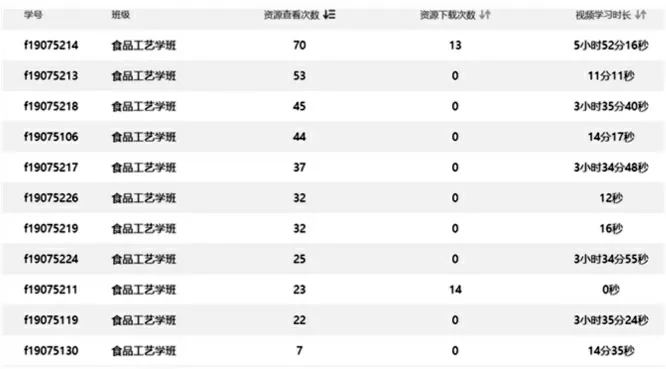

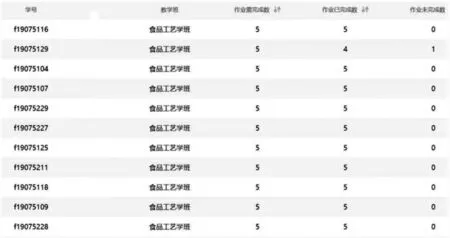

平時成績包括線上成績和線下成績2 個部分(如表2),線上成績包括課前線上預習(20%)、在線測評(20%)、出勤打卡(10%),線下成績包括互動交流及提問(20%)、小組項目任務(30%)。其中,線上預習評分主要為在線學習時長(如圖5) 及作業完成情況(如圖6),在線測試評分主要是線上學習的測試成績(如圖7),互動交流評分為在問題討論及案例分析中的學生表現,主要參考指標為回答問題的積極性、語言表達的流暢性、回答準確性等。小組任務評分主要是對項目研究時小組的表現進行互評,以小組團隊計分,主要參考以下指標:項目選題的合理性、分析問題的邏輯性與科學性、參考文獻數量及權威性等。

圖5 學生線上學習時長統計

圖6 學生線上作業完成情況統計

圖7 學生線上測試成績統計

表2 課程平時成績組成

課程平時成績組成見表2,學生線上學習時長統計見圖5,學生線上作業完成情況統計見圖6,學生線上測試成績統計見圖7。

這種結合多種考核方法的教學評價方式不僅避免了傳統教學中“一考定終身”的弊端,使考核更加公平,而且學生對專業知識的理解更加深刻,對知識的掌握和應用能力也更加扎實,讓學生朝著更加多元化的方向發展。

4 教學改革成效

4.1 線上線下混合教學,提高了學生的自學能力和團隊協作能力

學生在課程學習及能力提升方面取得了如下效果:每個研究項目的學習時間投入明顯增加,提高了自主學習能力;強化了知識內化的過程,研究性學習愈加深入;課堂活躍度與參與度增加,提高了團隊協作與溝通交流能力。

4.2 線上線下混合教學,促使教師的教學行為發生了積極轉變

課堂活躍度與參與度的增加提高了教師教學積極性;基于課程項目研究,教師需要對學生個性化的問題進行針對性的指導分析,增加了教學研究及教學設計的投入,提高了教學能力;教學過程中的動態及時反饋,增加了教師和學生間的溝通渠道,增進了師生的信任與了解。

4.3 推廣價值

第一輪在食品質量與安全專業選取2019 級學生56 人進行試點教學,通過與傳統教學模式相比,學生的學習時間投入明顯增加,提高了自主學習能力,強化了學生知識內化的過程;可以推廣至“食品化學”“食品工程導論”等其他專業課程。

5 結語

“食品工藝學”線上線下混合式教學雖然使學生對理論知識的理解較之前有所提升,但對知識的運用能力尚需加強,仍需進一步加強與企業的合作,讓學生有更多的機會到生產一線實踐,以達成課程教學助力應用型人才培養的目標,持續滿足食品產業的需求。