黑龍江省侵蝕溝連續式柳編跌水治理模式分析

楊慶楠 徐金忠 殷哲 李博 高士軍

[關鍵詞]侵蝕溝;連續式柳編跌水;東北黑土區;黑龍江省

[摘要]連續式柳編跌水是利用柳條從溝頭至溝尾連續編制柳跌水的一種成熟的侵蝕溝治理模式,具有施工工藝簡單、造價低、植被恢復快、抗沖刷、防護效果好、后期養護要求低等優勢。以拜泉縣建國小流域侵蝕溝治理為例,介紹了連續式柳編跌水治理模式的適用范圍與對象、模式組成及措施布設、設計要點,并進行了效益分析。

[中圖分類號] S157.1[文獻標識碼] A[文章編號] 1000-0941(2023)08-0014-03

黑龍江省是我國重要的商品糧生產基地和生態安全屏障區,其黑土資源關系國家糧食安全與生態安全[1]。根據《東北黑土地保護規劃綱要(2017—2030年)》,東北典型黑土區耕地面積約0.185億hm2,其中黑龍江省為0.104億hm2,占比56%。由于重用輕養和土壤侵蝕,黑土區土壤結構和質量不斷退化[2],因此黑土地保護已迫在眉睫。水土流失是制約黑土地保護的重要因素之一,而溝道侵蝕是水土流失最嚴重的表現形式[3]。侵蝕溝持續發展不僅吞噬黑土資源,而且降低機械化作業效率,阻礙了現代農業的發展。根據2011年全國水利普查數據,黑龍江省共有侵蝕溝11.55萬條,其中發展溝9.80萬條,侵蝕溝數量眾多,且80%以上發生在耕地上。侵蝕溝在長、寬、深三個維度上發展迅速,對黑土地保護和黑土糧倉造成嚴重威脅。2022年,黑龍江省以總河湖長第6號令印發《黑龍江省侵蝕溝治理專項行動方案》,“十四五”期間需完成侵蝕溝治理2.53萬條,是“十三五”期間治理數量的24倍,僅2022年侵蝕溝治理總投資就達22億元,投資龐大,治理任務艱巨。

面對加快推進黑土耕地侵蝕溝綜合治理、切實保護好黑土耕地寶貴資源的迫切需求,基于黑龍江省水土流失防治“兩帶三片”空間格局,黑龍江省遵循分區實施、因溝施策、一溝一策、綜合布設的原則,工程措施和植物措施相結合,遏制侵蝕溝持續發展,使其變成穩定且生態良好的徑流導排通道。根據《水利部2020年成熟適用水利科技成果推廣清單》,侵蝕溝綜合治理要遵從生態恢復理念,尋求治理效果好、植被恢復快、成本造價低的治理措施,因此連續式柳編跌水作為一種能夠充分利用區域水土資源、生物資源,集工程技術與生態修復為一體的柔性侵蝕溝治理技術,具有明顯的生態和經濟優勢。連續式柳編跌水是為防止溝頭前進、溝底下切和溝岸擴張,以柳條為主要材料,在侵蝕溝溝頭修建的排水式、斜坡式消能建筑物[4]。它避免了蓄水式溝頭防護清淤費時費工的缺點,又因當地盛產柳條,可就地取材,經濟適用性強,加之柳條成活率、年生物產量高,可快速形成植物封溝的良好狀態,在黑龍江省拜泉縣等地區得到廣泛的應用,并取得了顯著的治理效果。

1連續式柳編跌水治理模式

連續式柳編跌水治理模式是以連續式柳編跌水措施為主的侵蝕溝綜合防治措施體系,有助于形成溝底綠色過水通道。

1.1適用范圍與對象

連續式柳編跌水治理模式主要適用于松嫩平原東部水蝕綜合治理片及三江平原水蝕綜合治理片中溝道落差大于2 m、土質條件良好、溝緣外側有一定延展空間且正在發育的中小型侵蝕溝的綜合防治,主要適用區域包括齊齊哈爾市、綏化市、哈爾濱市、佳木斯市、雙鴨山市等。

1.2模式組成及措施布設

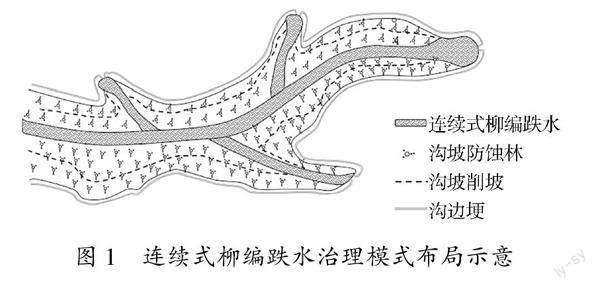

連續式柳編跌水治理模式由溝道整形、修建溝邊埂、修筑連續式柳編跌水、造林植草等措施組成。首先,對溝頭、溝坡和溝底削坡整形,為連續式柳編跌水施工和造林植草做好立地準備;其次,溝岸修建溝邊埂,在溝坡、溝底植被建設前有效控制坡面和上游地表徑流從兩側溝岸進入溝道,減少溝坡沖刷造成水土流失和對未穩固柳編跌水段建植的影響;再次,溝道全面(溝頭至溝尾)修筑連續式柳編跌水;最后,溝坡造林植草,達到穩定溝道、恢復生態的目的。拜泉縣某侵蝕溝連續式柳編跌水治理模式布局示意見圖1。

1.3設計要點

1)削坡整形。在溝頭和溝坡坍塌或較陡處,以及溝底處進行系統整形,溝頭落差較大時應先將溝頭削坡至穩定坡度,溝坡削坡坡比宜為1∶2或1∶3,注意削坡段和未削坡段的連接處要自然順接、平整,不能出現明顯凸凹。

2)修建溝邊埂。在侵蝕溝溝邊布設溝邊埂,將坡面徑流沿溝邊埂引導至溝邊低洼處或已修筑跌水的支溝溝頭處,由此進入侵蝕溝或下游流水通道。

3)修筑連續式柳編跌水。在溝槽內自溝尾至溝頭沿溝道縱坡向上逐級鋪設柳條,修筑連續式柳編跌水,對溝內徑流進行消能排導。在各支溝溝頭和溝邊低洼處,結合溝邊埂或地形鋪設多個跌水通道,以分散疏導匯水區來水。

4)造林植草。在溝坡實施工程整地,栽植溝坡防護林和植草。為保障柳條成活率,在鋪設連續式柳編跌水前,宜在整形后的溝槽內填鋪一層廄糞或熟化土。柳條鋪設完成后,應在柳條上方覆蓋表土并壓實,覆土后上凍前澆一遍透水。

2應用實例

2.1基本情況

拜泉縣2011年開始在建國小流域實施以連續式柳編跌水為主的侵蝕溝綜合防治體系建設。建國小流域位于黑龍江省中部黑土核心區,地處小興安嶺余脈向松嫩平原過渡地帶,地形以丘陵漫崗為主,年均降水量490 mm。以2016年建國小流域內實施連續式柳編跌水治理的某侵蝕溝為例,實例溝道長度240 m,平均溝寬15 m,平均溝深2.0 m,溝頭落差2.2 m,溝底比降6%,溝道面積0.32 hm2。

2.2措施布設

主要治理措施有溝道削坡、修筑連續式柳編跌水、造林等。溝道削坡:對溝道兩側溝坡采取全面削坡整形,削坡土方量0.41萬m3。修筑連續式柳編跌水:在削坡整形后的溝底修筑連續式柳編跌水240 m,消減進入溝道的徑流勢能,形成植物防沖通道。造林:在溝坡栽植小黑楊,采取穴狀整地,尺寸0.5 m×0.5 m,株行距1.5 m×2.0 m,實施造林面積0.32 hm2。

2.3施工工藝

1)溝槽開挖。利用鉤機沿原溝道流水線位置挖成水平寬2.2 m(或4.4 m,根據溝道寬度確定)、深0.5 m的溝槽,并將挖出土方放至溝槽兩側,以備后用。

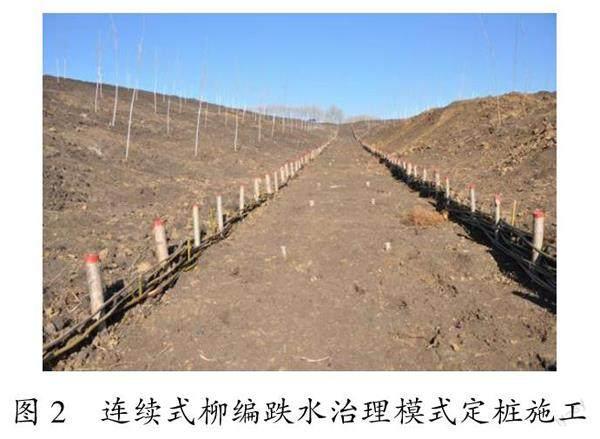

2)定樁。從垂直鋪柳溝槽中心線方向距鋪柳溝槽末端(下游)10 cm處開始打樁,在鋪柳溝槽兩邊預留50 cm,用于后期鋪設柳條龍,樁間距50 cm,均勻布設木樁,行間距宜為150 cm,見圖2。

3)鋪柳條枕、柳條。從溝道下游向上游布設,在鋪柳溝槽末端(下游)沿垂直水流方向鋪柳條枕,柳條枕長度與鋪柳溝槽寬度相等,用鐵絲將柳條枕固定于木樁上,覆蓋土;在柳條枕上鋪設一層柳條,柳條根部順水流方向并緊靠鋪柳溝槽末端(下游);在柳條上對應的木樁位置再鋪柳條枕,用鐵絲將柳條枕固定于木樁上。依此類推,逐級鋪設到鋪柳溝槽封頭處,見圖3。

4)封頭。在鋪柳末端(溝頭處)進行封頭處理,在鋪柳溝槽內距溝槽頂端10 cm、垂直水流中心線方向開挖寬20 cm、深20 cm的凹槽,長度與鋪柳溝槽寬度相等;在凹槽內放入直徑20 cm的柳條捆,用木樁固定,樁距同上級;在上面鋪一層厚10 cm的柳條,鋪柳根部緊靠鋪柳溝槽頂端,在相應位置再鋪直徑20 cm的柳條捆,用鐵絲固定;最末兩級間柳條做切梢處理,長度應為最末兩級樁距加20 cm。

5)鋪設柳條龍。封頭后,在鋪柳溝槽內兩側預留處鋪設柳條龍,長度同鋪柳溝槽長度;打樁釘牢柳條龍,樁間距75 cm,用鐵絲把柳條龍固定在木樁上,之后全面覆蓋厚10~15 cm表土,并踏實。

6)覆土、澆水。柳條龍鋪設后,利用剝離的表土進行覆蓋,人工整平踏實,并澆一遍透水。

7)注意事項。用鐵絲固定鋪柳時不宜過緊,以人工踩踏不發生位移為宜;跌水四周插柳;楊樹樁亦可代替木樁,打樁時應將楊樹根部端向下;每次大雨或暴雨后要及時檢查,發現損毀后及時修復,以保證柳條正常成活[4]。

3效益分析

1)蓄水保土效益。侵蝕溝實施連續式柳編跌水后,溝底鋪滿柳條可減少地表徑流對溝底的沖刷,同時植物根系作用增加了徑流入滲,蓄水保土、減流減沙效果十分顯著。上文實例侵蝕溝治理后蓄水保土能力逐年提升,至2020年單溝平均年蓄水量696 m3、保土量131 t,較2016年分別提高27%和6%。

2)經濟效益。與黑龍江省普遍使用的格賓石籠、塊石相比,柳條價格優勢明顯,便于就近就地取材,應用成本低。拜泉縣多年來侵蝕溝治理以連續式柳編跌水措施為主。根據2020—2022年實施的侵蝕溝治理工程,單條侵蝕溝連續式柳編跌水措施費用在15萬~20萬元,與常規格賓石籠侵蝕溝治理措施相比可節約投資50%,且溝底柳條成活后正常長勢下每3 a可以進行1次平茬,其柳條可以為侵蝕溝治理提供原材料,滿足大規模治理需求。

3)社會效益。連續式柳編跌水實施后侵蝕溝發育被遏制,溝道不再因溝頭溯源侵蝕前進而增加長度,溝岸不再因坍塌擴張而吞噬耕地或農田作業路,溝頭和溝岸邊坡穩定,溝底侵蝕基準面提高,保護黑土耕地不減少。連續式柳編跌水從溝頭布設至溝尾,面積大,柳條生長速度快,地上年生物量增長快,根據水土保持工程建成移交地方后“誰受益、誰管護”的原則,可增加農民收入。

4)生態效益。侵蝕溝連續式柳編跌水治理模式為溝底鋪設柳條建設植被,溝底水分條件好,柳條成活率高,植被恢復快,充分契合植物措施優先、植物封溝的生態恢復理念,與溝坡溝岸的喬灌木形成了立體溝道防護結構和穩定的導排水通道。

[參考文獻]

[1] 張愛玲,鐘云飛,陳祥偉.黑龍江省拜泉縣水土保持新進展與效益評價[J].水土保持通報,2018,38(1):276-280,286.

[2] 許文旭,楊獻坤,崔斌,等.東北黑土區典型坡耕地土層厚度及退化程度分析[J].中國水土保持科學,2021,19(3):28-36.

[3] PIMENTEL D, BURGUESS M.Soil erosion threatens food production[J].Agriculture,2013,3(3):443-463.

[4] 黑龍江省質量技術監督局.連續式柳編跌水侵蝕溝治理技術規范:DB23/T 1808—2016[S].哈爾濱:黑龍江省質量技術監督局,2016:6.

收稿日期:2023-03-10

基金項目: 國家重點研發計劃項目“漫川漫崗水蝕區土壤侵蝕防治的保護性利用模式”(2021YFD1500805);黑龍江省自然科學基金項目“黑土區切溝變化特征對融雪侵蝕的響應”(LH2020D018)

第一作者:楊慶楠(1988—),女,黑龍江賓縣人,工程師,碩士,主要從事水土保持相關研究。

通信作者:高士軍(1966—),男,黑龍江密山人,教授級高級工程師,學士,主要從事農田水利、水土保持等相關研究。

E-mail:780423258@qq.com

(責任編輯李楊楊)