東北黑土區坡耕地侵蝕溝淺層土壤酶特征及其影響因素

杜兆國 肖洋 張瑞豪 徐金忠 邵社剛 倪棟 張振燁

[關鍵詞]土壤酶;侵蝕溝;坡耕地;土壤理化性質;東北黑土區

[摘要]東北黑土區作為我國重要的糧食產區,侵蝕溝發育導致土壤地力下降,嚴重制約了黑土區農業發展。為了分析黑土區侵蝕溝發育對表層土壤酶活性的影響,探究酶活性對侵蝕-沉積作用的響應機制,選取黑龍江省哈爾濱市延壽縣雙奎河雙安村河段不同發育程度的侵蝕溝作為研究對象,測定不同發育程度侵蝕溝溝頭、溝中、溝尾段0~40 cm土層的堿性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、過氧化氫酶活性和土壤理化性質,并進行相關性分析和冗余分析,結果表明:①隨著侵蝕發育,土壤酶活性總體呈下降趨勢,隨著土層加深,土壤酶活性降低;②4類酶活性和土壤養分指標呈顯著正相關、和土壤密度呈顯著負相關,有機質含量是影響土壤酶活性最主要的因子;③在侵蝕-沉積作用下,土壤酶活性基本呈現溝頭、溝中段隨侵蝕發育而下降明顯,溝尾段因沉積作用而下降減緩的規律。

[中圖分類號] S154;S157.1[文獻標識碼] A[文章編號] 1000-0941(2023)08-0038-06

微生物活動釋放的酶參與了土壤有機質和養分的形成[1]、循環[2]、分解[3]、礦化[4]等諸多環節,其催化活動是土壤生物化學反應的重要一環。酶的活性與土壤環境息息相關,因土壤酶對外界氣候、地形、植被等環境因素具備較強敏感性,故成為表征土壤理化性質狀況的重要指標[5]。測定酶的活性,可以了解特定養分在土壤中的轉化速率,掌握土壤生物化學反應的相對強度[6]。侵蝕作為土壤退化的重要表現形式之一,不僅在宏觀上生成溝道改變地形,而且直接影響了土壤生態的微觀環境[7-8]。大量研究表明侵蝕溝的演變對土壤理化性質有顯著影響,造成土壤粒徑分布和土壤內部溫度、含水量等水熱條件的變化[9],進而改變土壤酶活性[10-12]。

侵蝕作用會打破土壤養分和微生物之間的良性循環,導致土壤地力下降,影響糧食產量[13-14]。東北黑土區作為我國重要的糧食產區,每年因侵蝕造成的糧食損失多達280萬t,侵蝕溝的發育導致土壤地力下降,嚴重制約了黑土區農業發展。本研究以東北黑土區不同發育程度的侵蝕溝為研究對象,通過量化分析不同侵蝕發育程度侵蝕溝溝頭、溝中、溝尾段0~40 cm表層土壤酶活性分布狀況,探討侵蝕作用對表層黑土土壤酶活性的影響,以期為黑土區侵蝕溝治理工作提供支撐。

1研究區概況

研究區雙奎河雙安村河段位于黑龍江省哈爾濱市延壽縣,屬松嫩平原和小興安嶺余脈的過渡區,以低丘地形為主,海拔145~300 m。屬寒溫帶大陸性氣候區,年均氣溫2.8 ℃,年均降水量571.7 mm。土壤類型為黑土,有機質含量1%~8%,土壤質地為壤土和黏壤土,底層成土母質為第四紀黃土狀亞土。經現場實測,地表下垂直高度20~25 cm處存在明顯的犁底層,平均厚度約4 cm。

2試驗設計

2.1土樣采集

為保證室外環境下試驗變量的一致性,在雙奎河雙安村河段選取一條支流(流域面積0.13~1.3 km2),采集時間為2021年5月春耕前,此時無積雪、降水少,氣候、人為因素對土壤的擾動較小。此外要確保采集土樣的海拔、坡向、坡度等地形因素相近。采樣時侵蝕溝地貌中主要分布的植物種類包括蔞蒿、薹草、杞柳、紅足蒿、青蒿等。

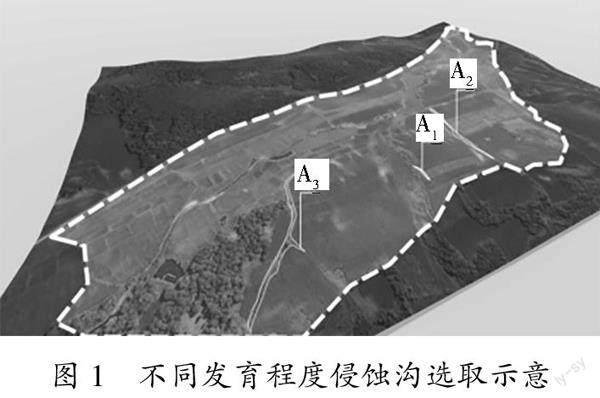

依據黑龍江省地方標準《侵蝕溝分級與分類》(DB23/T 2412—2019),選取流域內3條不同發育程度的侵蝕溝,分別記為淺溝A1、小型半穩定溝A2、中型穩定切溝A3(見圖1),侵蝕發育程度為A1<A2<A3。各溝道的坡面沿縱斷面線分為溝頭、溝中、溝尾3個部位,分別在每個部位的坡面位置設置2個溝坡采樣區,在溝底集水區設置1個溝底采樣區(見圖2),采樣區大小為0.5 m×0.5 m。溝坡采樣時需垂直于坡面,溝底采樣前需去除厚3 cm的上游沖刷浮土。每個采樣區在采集時以地表為基準,按照機械分層法垂直向下分別采集0~20 cm、>20~40 cm兩個土層,采集樣方尺寸為長15 cm×寬15 cm×深20 cm,重復采樣3次。在溝道溝頭間設置未發生侵蝕的空白對照組CK,同樣在0~20 cm、>20~40 cm兩個土層采樣3次后進行混樣處理。采樣點基本情況見表1。

2.2土樣測定

采集的土樣使用塑料盒妥善保存,3份重復樣品中:1份存儲于-20 ℃的冰柜中用于測定土壤微生物量,參與酶活性計算;另外2份在避光處攤開陰干、過篩,分別用于測定土壤理化性質和酶活性。土壤理化性質和酶活性的測定方法見表2,測定得到的土壤理化性質結果見表3。

2.3數據分析

完成土樣采集和測定后,采用SPSS 25、Excel 2020軟件對測定數據進行統計分析和相關性分析,采用Canoco 5.0軟件進行冗余分析。

3結果

3.1不同發育程度侵蝕溝的土壤酶活性特征

3.1.1堿性磷酸酶

不同發育程度溝道間堿性磷酸酶活性變化顯著(p<0.05)(見圖3)。表4是不同發育程度侵蝕溝溝頭、溝中、溝尾段0~40 cm土層的堿性磷酸酶活性,在0~20 cm土層,A1、A2、A3的堿性磷酸酶活性分別為0.51、0.54、0.20 μg/(g·h),各溝道堿性磷酸酶活性相較于CK分別下降17.74%、12.90%和67.74%,總體呈隨侵蝕發育波動下降趨勢;在>20~40 cm土層,A1、A2、A3的堿性磷酸酶活性分別為0.30、0.24、0.12 μg/(g·h),各溝道堿性磷酸酶活性呈CK>A1>A2>A3,隨著侵蝕發育,堿性磷酸酶活性不斷下降。各溝道0~20 cm土層堿性磷酸酶活性總體高于>20~40 cm土層,且二者之間差異極顯著(p<0.01),表明隨土層加深,堿性磷酸酶活性下降。從空間分布上來看,A1、A2、A3中0~20 cm土層和>20~40 cm土層的堿性磷酸酶活性最大值均出現在溝尾段,且在沉積作用下,堿性磷酸酶活性在溝尾段隨侵蝕發育而降幅減緩,而在溝頭、溝中段則隨著侵蝕溝發育降幅明顯。

3.1.2脲酶

不同發育程度溝道間土壤脲酶活性變化顯著(p<0.05)(見圖4)。表5是不同發育程度侵蝕溝溝頭、溝中、溝尾段0~40 cm土層的脲酶活性,在0~20 cm土層,A1、A2、A3的脲酶活性分別為1.59、1.08、1.02 μg/(g·h),分別較CK下降了4.22%、34.94%、38.55%,在>20~40 cm土層,A1、A2、A3的脲酶活性分別為1.07、0.65、0.61 μg/(g·h),分別較CK下降了15.08%、48.41%、51.59%。0~20 cm和>20~40 cm土層脲酶活性均呈現CK>A1>A2>A3,脲酶活性隨著侵蝕發育呈遞減趨勢。各溝道0~20 cm土層脲酶活性總體高于>20~40 cm土層,且二者之間差異極顯著(p<0.01),表明隨土層加深,脲酶活性下降;且兩個土層間的脲酶活性變化率A3>A2>A1,表明侵蝕溝的發育加速了脲酶活性的下降。各溝道>20~40 cm土層脲酶活性的變異系數高于0~20 cm土層,表明在>20~40 cm土層脲酶活性受侵蝕發育的影響更大。從空間分布上看,A1、A2、A3溝尾段脲酶活性較CK的降幅最小,表明隨著侵蝕發育,溝尾段脲酶活性下降最少,溝頭段下降最多。

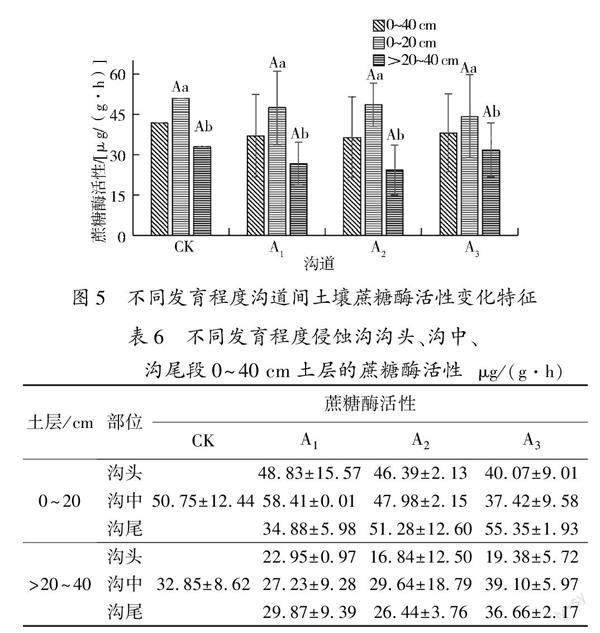

3.1.3蔗糖酶

不同發育程度溝道間土壤蔗糖酶活性變化不顯著(見圖5)。表6是不同發育程度侵蝕溝溝頭、溝中、溝尾段0~40 cm土層的蔗糖酶活性,在0~20 cm土層,A1、A2、A3的蔗糖酶活性分別為47.37、48.55、44.28 μg/(g·h),呈CK>A2>A1>A3的趨勢;在>20~40 cm土層,A1、A2、A3的蔗糖酶活性分別為26.68、24.31、31.71 μg/(g·h),分別較CK下降了18.78%、26.00%、3.44%。各溝道0~20 cm土層蔗糖酶活性總體高于>20~40 cm土層,且二者之間差異極顯著(p<0.01),表明隨土層加深,蔗糖酶活性下降。從空間分布上看,在0~20 cm土層,溝頭、溝中段蔗糖酶活性隨侵蝕發育呈下降趨勢,而溝尾段呈上升趨勢,且A2、A3溝尾段的蔗糖酶活性均高于CK,表明蔗糖酶活性在溝頭、溝中段受到養分遷移的影響,在侵蝕區活性下降,而在溝尾段養分沉積,蔗糖酶活性隨侵蝕發育而增加。

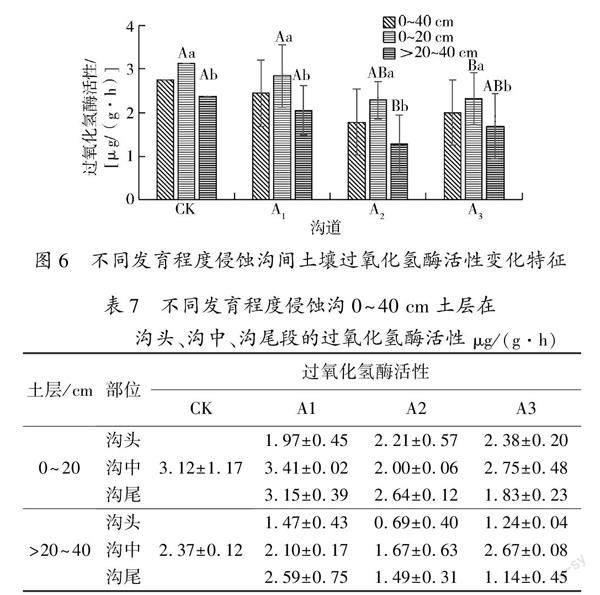

3.1.4過氧化氫酶

不同發育程度溝道間土壤過氧化氫酶活性變化顯著(p<0.05)(見圖6)。表7是不同發育程度侵蝕溝溝頭、溝中、溝尾段0~40 cm土層的過氧化氫酶活性,在0~20 cm土層,A1、A2、A3的過氧化氫酶活性分別為2.85、2.28、2.32 μg/(g·h),分別較CK下降了8.65%、26.92%、25.64%,表明過氧化氫酶活性隨侵蝕發育呈波動下降趨勢;在>20~40 cm土層,A1、A2、A3的過氧化氫酶活性分別為2.05、1.28、1.68 μg/(g·h),過氧化氫酶活性整體呈現CK>A1>A3>A2,過氧化氫酶活性最小值出現在A2。各溝道0~20 cm土層過氧化氫酶活性總體高于>20~40 cm土層,且二者之間差異顯著(p<0.05),隨土層加深,過氧化氫酶活性下降。

3.2酶活性的影響因素分析

3.2.1酶活性與土壤理化性質的關系

將各項酶活性和土壤理化性質指標采用SPSS軟件進行探索性因子分析,KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)檢驗統計量為0.759(p<0.001),表明變量之間相關性較強。表8是酶活性和土壤理化性質指標的相關性分析結果,堿性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、過氧化氫酶4類酶活性均與有機質、全氮、全磷、全鉀、速效鉀、有效磷、堿解氮7項土壤養分指標呈顯著正相關(p<0.05),表明隨著侵蝕發育,土壤養分逐漸減少,酶活性隨之下降。4類酶活性與土壤密度呈顯著負相關(p<0.05),隨著土壤密度的增加,酶活性下降。堿性磷酸酶活性與土壤含水量呈顯著正相關(p<0.01),其余3類酶活性與土壤含水量之間的關系不顯著。

酶活性和土壤理化性質的冗余分析結果見圖7。在0~40 cm土層中,第一軸與第二軸分別解釋了土壤酶活性和土壤理化性質變化的51.8%和4.34%,總解釋度為56.14%。在各項理化性質指標中,土壤有機質含量是影響土壤酶活性的最主要因子,其解釋度為46.0%(p=0.002),表明有機質的分布極大影響著侵蝕溝道內生物酶的活性;其次是全氮含量與速效鉀含量,解釋度分別為3.2%(p=0.044)和2.8%(p=0.048)。同時堿性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、過氧化氫酶4類酶活性指標均與有機質含量、全氮含量與速效鉀含量呈正相關關系,表明隨著侵蝕溝發育,有機質、全氮、速效鉀等土壤肥力的遷移進一步影響了土壤中生物酶的活性。

3.2.2酶活性與土壤侵蝕的關系

堿性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、過氧化氫酶與土壤養分的變化均具有相對專一性,可以比較準確地反映土壤中有機質和氮、磷、鉀的含量。酶活性主要受土壤養分中的有機質、全氮和速效鉀含量的影響,而侵蝕溝內各部位的酶活性也受土壤養分遷移的影響。從空間分布上來看,在侵蝕-沉積作用下,溝頭、溝中段被侵蝕的土壤裹挾土壤養分遷移,在溝尾段沉積;受土壤養分遷移的影響,土壤酶活性基本呈現出溝頭、溝中段隨侵蝕發育而下降明顯,溝尾段因沉積作用而下降減緩的規律。

黑土區侵蝕溝的發育主要分為3個方面:一是溯源侵蝕。主要是由地表徑流驅動,當降水強度超過土壤入滲速度時形成徑流,徑流在集水區匯集,沖蝕沿途的土壤,造成水土流失,同時土壤養分也隨徑流遷移,溝頭段土壤隨侵蝕發育逐漸“粗骨化”“貧瘠化”,使得微生物失去營養來源,造成溝頭段酶活性的下降,堿性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶活性在溝頭段隨侵蝕發育呈下降趨勢均能證明這個規律。二是溝壁崩塌。溝壁崩塌在淺溝尚不明顯,當侵蝕溝發育為切溝時,坡面不同部位的土壤理化性質差異逐漸明顯,坡面頂部受雨滴濺蝕,土壤機械位移較少,而坡面上、中部同時受到徑流沖刷,土壤養分被徑流剝離并向下沉積,造成坡面土壤養分的流失和坡腳處土壤養分的累積,使得土壤養分在坡面呈現多—少—多的分布規律,酶活性則呈現相同分布規律。三是溝底下切。侵蝕溝發育時,表層土壤質地疏松,且微生物活動劇烈的肥沃土壤被沖蝕,裸露出相對貧瘠緊實的下層土層,加上黑土分層明顯,使得酶活性在不同土層間差異顯著,本研究中堿性磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、過氧化氫酶4類酶活性在0~20 cm和>20~40 cm土層間均差異顯著。

4結論

1)除蔗糖酶外,不同發育程度侵蝕溝間土壤堿性磷酸酶活性、脲酶活性、過氧化氫酶活性差異顯著(p<0.05),4類酶活性在0~20 cm和>20~40 cm土層間均差異顯著(p<0.01)。隨著侵蝕發育,土壤酶活性總體呈下降趨勢;隨著土層加深,土壤酶活性降低。

2)4類酶活性均與有機質、全氮、全磷、全鉀、速效鉀、有效磷、堿解氮7項土壤養分指標呈顯著正相關(p<0.05),與土壤密度呈顯著負相關(p<0.05)。冗余分析結果表明,有機質含量是影響土壤酶活性最主要的因子,其解釋度為46.0%(p=0.002),其次是全氮含量和速效鉀含量,解釋度分別為3.2%(p=0.044)和2.8%(p=0.048)。

3)在侵蝕-沉積作用下,溝頭、溝中段被侵蝕的土壤裹挾土壤養分遷移,在溝尾段沉積;受到土壤養分遷移的影響,土壤酶活性基本呈現出溝頭、溝中段隨侵蝕發育而下降明顯,溝尾段因沉積作用而下降減緩的規律。

[參考文獻]

[1] 史吉平,張夫道,林葆.長期施肥對土壤有機質及生物學特性的影響[J].土壤肥料,1998(3):7-11.

[2] 沈仁芳,趙學強.土壤微生物在植物獲得養分中的作用[J].生態學報,2015,35(20):6584-6591.

[3] 王戰臺,曹旻霞,蔡文昌,等.土地利用類型對侵蝕黃壤腐殖質及土壤酶的影響[J].水土保持通報,2017,37(5):27-33.

[4] 辛芝紅,李君劍,趙小娜,等.煤礦區不同復墾年限的土壤有機碳礦化和酶活性特征[J].環境科學研究,2017,30(10):1580-1586.

[5] 孟立君,吳鳳芝.土壤酶研究進展[J].東北農業大學學報,2004(5):622-626.

[6] 郭曼,鄭粉莉,和文祥,等.黃土丘陵區不同退耕年限植被多樣性變化及其與土壤養分和酶活性的關系[J].土壤學報,2010,47(5):979-986.

[7] 左自泉,張斌,覃發超,等.東北黑土區侵蝕溝長度規模-頻率關系與空間分布規律[J].西華師范大學學報(自然科學版),2022,43(3):322-327.

[8] 姜蕓,王軍,張莉.東北典型黑土區侵蝕溝形態及分布特征[J].農業工程學報,2020,36(7):157-165.

[9] 張瑞豪.延壽縣典型坡耕地侵蝕溝土壤物理性質特征研究[D].哈爾濱:黑龍江大學,2022:8-9.

[10] 劉華征.典型黑土緩坡耕地土壤侵蝕特征解析[D].沈陽:沈陽農業大學,2022:7-14.

[11] 安娟.東北黑土區土壤侵蝕過程機理和土壤養分遷移研究[D].北京:中國科學院研究生院(教育部水土保持與生態環境研究中心),2012:9-12.

[12] 李海強.東北黑土區侵蝕小流域土壤質量空間分異特征及影響因素研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2021:82-86.

[13] 張孝存.東北典型黑土區流域侵蝕—沉積對土壤質量的影響[D].西安:陜西師范大學,2013:81-86.

[14] 趙旭.侵蝕退化黑土地力提升研究[D].楊凌:西北農林科技大學,2021:1-2.

收稿日期: 2023-06-30

基金項目: 國家重點研發計劃項目子課題(2021YFD150080503);黑龍江省自然科學基金項目(LH2020D018);公路交通環境保護技術交通行業重點實驗室開放課題(2014—8801);中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金項目(2017—9058)

第一作者: 杜兆國(1971—),男,黑龍江哈爾濱人,高級工程師,學士,主要從事水土保持生態建設工作。

通信作者: 肖洋(1978—),男,黑龍江哈爾濱人,副教授,博士,主要從事農業水土保持研究。

E-mail: xiaoyang@hlju.edu.cn

(責任編輯李佳星)