楊朝明:以儒學之光照亮人心

郭蓓蓓

“孔子思想屬于那個時代,又超越了那個時代。”在山東大學儒學高等研究院特聘教授楊朝明看來,以儒家思想為主體的中國傳統文化,是此前數千年歷史文化的高度凝結,它屬于過去并映照著今天和未來。

如果說傳統文化是一條奔騰不息的河,楊朝明向著歷史回溯,最終是為了奔向更廣闊的未來。四十年如一日,他秉承著對傳統文化的虔誠信仰和深深熱愛,跋涉于學術研究的“高峰”與“平川”,在朝暮輪回中探尋儒學的真諦。作為儒學研究者、傳播者、普及者,他總在思考的是,怎樣才能讓更多人真正理解孔子、儒家的深邃思想。

在“圣城”尋求一生所向

1962年,楊朝明出生于梁山腳下的茶莊村,一個浸潤著水滸文化豪情的地方。那時,小山村交通閉塞、生活窮苦,但父母勤勞節儉、正直和善,尤其是樸實好學的父親,讓楊朝明在對“儒學”懵懂無知的幼時就感受到了“儒風”。

“父親雖文化程度不高,但讀書很多。”小時候,楊朝明曾見父親在本子上寫下“君子務本”“禮之用,和為貴”這樣的句子。他在《夢里老家》一文中回憶說,老家的房屋梁柱上,曾有“萬般皆下品,惟有讀書高”的字跡,深深印刻在他的腦海中,而父親與長輩“圍爐夜話”時評人論事的場景,和“勤儉人家有余慶,謙恭君子有嘉名”等訓語,更對他的性情、品格塑造產生了深遠影響。

耳濡目染下,1981年,從未離開過縣城的楊朝明考上了孔子故里的高校——曲阜師范學院(1985年11月更名為曲阜師范大學),進入歷史系學習。在那個年代,許多年輕人的偶像是中國女排,是數學家陳景潤、蘇步青,而楊朝明的偶像是“跟前的老師”。楊朝明說,他是幸運的,幸運地遇到過眾多博學的老師。其中,讓楊朝明記憶最深的是郭克煜先生。“他是我的本科老師,也是我的碩士生導師。郭老師國學根底深厚,在學界同行中頗受稱道,正是郭老師帶我走進了孔子的世界。”

剛入學沒多久,楊朝明就隨郭克煜先生的腳步,領略到孔府、孔廟所蘊含的歷史與文化意義。“當時老師的講解十分透徹,我們可以感受到老師對于孔子的由衷敬佩和對儒家文化的深深認可。”楊朝明說。除了“泡”在圖書館如饑似渴地閱讀,一有時間他就與同學相伴遍訪孔圣闕里的文物古跡,打下了堅實的歷史學和文獻學基礎。“從這個時期開始,我對自己的民族文化產生了認同,開始覺得中國文化真的博大精深。”楊朝明說。

著名學者、國學大師錢穆先生曾說:“過去的一切文化都蘊含在歷史中,除卻歷史,無從談文化。”曲阜是圣人孔子的故里,兩千多年來深受儒家文化的熏陶。正是這種深厚的歷史與文化底蘊,讓曲阜這座在地理上本來很小的城市變得“很大”。就是在這里,楊朝明確定了一生的研究方向——孔子、儒學與傳統文化。楊朝明說:“我想去了解真正的儒家文化有什么,真正的儒家文化是什么。”

2000年、2005年,楊朝明先后受命為曲阜師范大學孔子文化學院副院長、院長,并當選為學校山東省儒學研究基地負責人、首席專家。此后,他帶領全體同仁申請下專門史專業即儒學學科博士點、博士后流動站,使這座“圣城學府”的儒學研究內涵、地位、影響進一步提升。

在學術上能“登”能“落”

2010年,楊朝明奉調孔子研究院,擔任院長職務,成為這家“國字號”孔子、儒學專門研究機構的學術掌舵人。2013年11月26日,是楊朝明最難忘的一天。這一天,習近平總書記來到曲阜視察,楊朝明陪同總書記參觀孔子研究院,并參加了專家學者座談會。“在這次會議上,總書記要求我們搞好‘四個講清楚,傳遞出要大力弘揚中華優秀傳統文化的重要信號。”楊朝明說,從那以后,總書記在多次會議、多個場合,都對大力弘揚中華優秀傳統文化進行了重要論述,尤其是提出“推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”。

“弘揚中華優秀傳統文化,既要‘登峰,又要‘落地。”這是楊朝明常說的一句話。他解釋說,要想實現“落地”轉化,“登峰”是前提。“登峰”即是對中華優秀傳統文化、對儒學進行正本清源的研究。

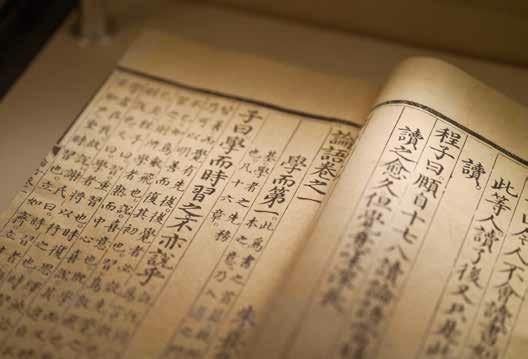

“惟殷先人,有冊有典。”只有對歷史流傳下來的儒家典籍進行系統研究,才能真正理解孔子思想,弄清儒學文化。從事儒學研究工作四十多年,楊朝明主編出版過諸多解讀古籍的學術專著,其中有兩本書十分特別。“在參觀孔子研究院時,總書記指著《孔子家語通解》和《論語詮解》說:‘這兩本書我要仔細看看。我激動地回答:‘太榮幸了!”楊朝明回憶起當時的情景,仍心潮澎湃。

“傳統文化‘兩創,正是要讓典籍里的文字‘活起來,從中發現它的現代意義。”對《孔子家語》的研究,楊朝明印象深刻,參與其中他感到是一件驕傲與自豪的事。“《孔子家語》比《論語》的字數多出約3.578倍。”楊朝明說,《孔子家語》不僅補充了孔子與早期儒學的寶貴資料,更激活了諸多文獻。這看似普通的一本書,卻使大眾重新認識中華文明的深度與長度。“原來乏人問津的《孔子家語》,受到了越來越多學者的認可,許多年輕人也自發組織起來讀儒學經典。”更讓楊朝明感到欣慰的是,濟寧通過創新聯合協作,搭建了儒學研究高端平臺,儒學研究的引領地位持續鞏固。

“文化自信源于文化自知。而自知需要文化走向大眾、浸潤人心。”楊朝明直言,走向大眾即需“落地”傳播,以創新的形式和方法將傳統文化送到青少年和百姓的心中。長年身在“圣城”,楊朝明親眼見證并親身參與了傳統文化的傳承發展,他多次以家鄉為例詮釋山東文化“兩創”的實踐成果——在孔子故里,許多中華經典成為中小學誦讀教材;在千年古村魯源新村,依然散發著優秀傳統文化的獨特韻味;在孔子的誕生地尼山,連續舉辦了八屆的尼山世界文明論壇,已經發展為文明交流的窗口和連接世界的紐帶。

在濟寧,文化“兩創”踐行者隊伍逐漸壯大,大眾學習優秀傳統文化的熱情高漲起來。“每次在溝通交流儒家文化時,都能引起大家共鳴,我也很高興。”楊朝明表示,“落地”是為了讓更多人感受到鮮活的中華優秀傳統文化,進而喜歡上它。

讓儒學“走”得更深更遠

去年,楊朝明調入山東大學儒學高等研究院。從曲阜到濟南,改變的是腳下的坐標,不變的是賡續孔孟之道的初心。“本以為終于過上了‘向往的生活,沒想到反而更忙了。”如今,楊朝明有更多的時間靜心鉆研學術,但一接到學術論壇、講座的邀約,他總是欣然接受,樂此不疲地踐行著“士以弘道”的責任和使命。

“有一次,我受邀到巴西講學,外方原計劃只給我半小時的時間。但隨著我的講解,在場聽眾的興趣越來越濃,中間還不斷有人提出問題,演講時間一直持續了兩個多小時。”當在現場被外國友人問到“你認為儒家思想什么觀點對世界非常有影響”時,楊朝明用“尚和合、求大同”回答了他,并解釋道:“追求和諧與和睦,在和諧中共同發展進步,體現了協和萬邦的國際觀。”在走出國門后,楊朝明深切感受到了中華優秀傳統文化對世界的積極影響。

“如果把中華文明比喻成一棵生生不息的大樹,樹干之所以又粗又壯,是因為它的根扎得很深很牢。這是我們中華民族的突出優勢之一,是我們深厚的文化軟實力。”3月12日,在第十四屆全國人大一次會議第三場“代表通道”上,首次當選全國人大代表的楊朝明接受媒體采訪時說。他認為,儒學是中國傳統文化的主干,是中國人文化認同的精神源泉。中華優秀傳統文化走向世界,也就是以儒學為底色的中華優秀傳統文化精神走向世界。

那么,中華優秀傳統文化精神要走向世界,具體如何發力?楊朝明認為,了解儒學、正本清源地認識儒學,這是一個大前提。“當我們真正了解了中國文化,民族文化自信心、自豪感就會油然而生,就會自然生發對祖國歷史文化的‘溫情與敬意,知道中國文化足以讓我們平視世界,平等地與世界對話。在這樣的前提下,我們需要培養大批的‘君子。”

翻譯家辜鴻銘先生曾經將孔子的全部哲學和道德教誨歸納為“君子之學”。楊朝明對此深表認同,在他看來,《論語》一書中“君子”一詞出現多達107次,所以《論語》之學也可以說是君子之學、修身之學,“君子”則指德行高尚、踐行仁義的人,這樣的人才能有擔當,有毅力,才能引領社會前行。楊朝明說,“文化自強體現的是一種‘尊道德,崇道德,守道德的社會風尚,一定是心性的強大,一定是共同價值觀的信仰,這也是文化‘兩創破題的關鍵。”

去年,“推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌”被寫入黨的二十大報告,文化“兩創”在中華民族偉大復興巨輪行進的過程中,又迎來新的責任和使命。楊朝明表示,他將繼續在文化“兩創”的“登峰”和“落地”中,放開視野,深化研究,讓更多的現代人感受到鮮活的中華優秀傳統文化。

編輯/刁艷杰

楊朝明,歷史學博士,山東大學儒學高等研究院特聘教授、博士生導師,國際儒學聯合會副理事長、中華孔子學會副會長,第十三屆全國政協委員、第十四屆全國人大代表。歷任《齊魯學刊》編輯、曲阜師范大學孔子文化學院院長和歷史文化學院院長、尼山世界儒學中心副主任、孔子研究院院長。主要從事古代文明和孔子儒學研究,出版《魯文化史》《周公事跡研究》《儒家文獻與儒家學術研究》《論語詮解》《孔子家語通解》《<孔子家語>綜合研究》《孔子之道與中國信仰》《從文化自知到文化自信》《三代文化與儒學的形成》等著作。

Yang Chaoming: Lighting Up Minds with Confucianism

“Confucianism belongs to and transcends that era.” In the view of Yang Chaoming, a distinguished professor at the Advanced Institute for Confucian Studies, Shandong University, the traditional Chinese culture dominated by Confucianism is the high-level condensation of the millennia-old history and culture before that era, belongs to the past, and reflects the present and the future. Over the past 40 years, with a pious belief and passion for traditional culture, Yang Chaoming has been trekking through the “peaks”and “plains” of academic research, and exploring the true meaning of Confucianism in the cycle of morning and evening.

“Carrying forward the fine traditional Chinese culture requires not only ‘scaling heights, but also‘coming down to earth,” said Yang Chaoming. “Scaling heights” means thoroughly researching the fine traditional Chinese culture and Confucianism. “The ‘creative transformation and innovative developmentof traditional culture is aimed at ‘vitalizing the text of the classics, and finding their modern significance.”Yang Chaoming was gratified that the Sayings of Confucius that was little heeded in the past has been recognized by a growing number of scholars, and many young people have organized themselves to read Confucian classics.

“Cultural self-confidence stems from cultural self-awareness. Self-awareness requires culture to approach the public and infiltrate their minds.” Yang Chaoming spoke bluntly that approaching the pub- lic requires “down-to-earth” communication, conveying traditional culture to the hearts of juveniles and ordinary people in innovative forms and ways. Staying in the “Sacred City” all year round, Yang has witnessed and participated in the inheritance and development of traditional culture. In the hometown of Confucius, many Chinese classics have become textbooks for primary and secondary schools; the millennia-old village Luyuan New Village still shows the unique charm of the fine traditional Chinese culture; in Nishan, the birthplace of Confucius, while the Nishan Forum on World Civilizations has been held for eight consecutive terms, and developed into a window for exchanges between civilizations and a bond connecting all parts of the world.