中國竹,千億大產業

王劍英

貴州省級非物質文化遺產“赤水竹編”傳承人楊昌芹在竹林中砍伐制作竹編所需的竹子

中國是世界上最早認識、培育和利用竹子的國家,關于竹的確切記載可追溯至新石器時期。在距今約6000年左右的仰韶文化遺址出土的陶器上,發現了竹的象形符號。中國文人將竹視為四君子之一、歲寒三友之一,有正直、脫俗之意境。

宋代文學家蘇東坡曾言:“食者竹筍,庇者竹瓦,載者竹筏,爨者竹薪,衣者竹皮,書者竹紙,履者竹鞋,真可謂一日不可無此君也耶。”又言:“寧可食無肉,不可居無竹。”

據2019年發布的第九次全國森林資源清查結果,我國竹林面積641.2萬公頃,占林地面積的1.98%,占森林面積的2.94%。中國林學會竹子分會理事長藍曉光表示,我國竹類資源、面積、蓄積量均居世界第一,也是全球竹產業規模最大、竹制品生產最多和貿易量第一大國。

我國竹產業橫跨一二三產業,品類眾多。2021年,竹產業產值接近3818億元,竹產品進出口貿易總額22億美元,占世界竹產品貿易總額的60%以上,預計到2035年產值超過1萬億元,約占林業產業的10%。

7月7日,2023上海國際竹產業博覽會(以下簡稱為竹博會)落下帷幕。本屆竹博會集結了300余家行業供應商,展出1000余種竹產品,涵蓋竹建筑、竹家具、竹日用品、竹食品、竹工藝品、竹機械等六大展區,數十個頭部品牌入駐。

“發展竹產業,一定要主攻第二產業,把竹加工搞起來,再去帶動一產、促進第三產業。”中國林科院首席科學家、國家竹產業研究院院長于文吉告訴《瞭望東方周刊》。

2022 年11 月,中國政府與國際竹藤組織共同發起“ 以竹代塑”倡議,受到全球關注。

以竹代塑

竹博會期間,在由中國林學會主辦的2023上海國際竹產業發展學術研討會上,“以竹代塑”成為高頻詞。

聯合國環境規劃署數據顯示,人類每年生產的塑料超過4億噸,其中約有上千萬噸塑料垃圾流入海洋。日益嚴重的塑料污染威脅著人類健康,全球超過140個國家明確了禁塑、限塑政策。

竹子是世界上生長最快的植物之一,長到20米高僅需約60天,是理想的可再生纖維來源。竹子韌性好、種植便捷,又可降解,具有替代塑料的天然優勢。

2022年11月,中國政府與國際竹藤組織共同發起“以竹代塑”倡議,受到全球關注。國際竹藤組織(INBAR)成立于1997年,是第一個總部設在中國的政府間國際組織,也是全球唯一一家專門致力于竹藤可持續發展的國際機構,現擁有50個成員國和4個觀察員國。

2023年6月5日是第50個世界環境日,全球主題為“減塑撿塑”,呼吁全世界為抗擊塑料污染制定解決方案。

“以竹代塑應走政府主導的模式,引導建設產業集群、搞產業園區。新能源汽車產業經過國家數年培育后實現爆發式增長,希望將來以竹代塑也能達到這樣的成果。” 于文吉表示, “竹子不可能完全替代塑料,但能替代10%,產值規模就不得了。”

四川省宜賓市興文縣委書記陳良云介紹了該縣搶占以竹代塑風口的創新實踐。

興文縣是中國方竹、巨黃竹之鄉,擁有集中連片竹林52萬畝。在全球禁塑、限塑大背景下,興文縣著力打造“以竹代塑”縣域樣板地,其中一個重要抓手就是打造興文創新竹日用品交易中心。這是目前全國最專業、全面的竹日用品交易中心之一,產品涵蓋酒店、餐飲、長途客運、家居4大系列的近萬種竹制品,同步配套網上商城。

“通過搭建平臺,打通銷售渠道,將更多生產型企業吸引到興文,然后再拉動第一產業。” 陳良云介紹,“對興文來說,以竹代塑這條路勢在必行。”

竹居城市

在竹博會展廳,一個名為“竹廬”的開放式竹建筑吸引了眾多觀展者拍照,十幾名觀眾在其竹臺階上席地而坐、聊天休息,一叢翠竹為空間帶來盎然生機,氛圍輕松愜意。

“這一場景可以復制到很多地方,如城市廣場、鄉村廣場,或者旅游景區的休憩區。”該建筑的設計師甘泉告訴《瞭望東方周刊》,竹廬長15米、寬6米、高4.5米,以468根原竹構建,由10名工人花費25個小時搭建而成,并獲得了本屆竹博會優質產品評選銀獎。

該展位的參展商境道竹構工坊是一家始創于2008年的高端竹結構企業。工坊工作人員表示,人們越來越喜歡接觸自然,竹建筑因其生態質感頗受景區、民宿的歡迎,多數項目都為定制。

位于杭州邦博科技展位的竹建筑也人氣甚旺。這是一個頗具禪意的居住空間,圍墻、庭院、門窗、屋頂、家具都用竹材料打造。有觀眾饒有興致地在竹榻榻米上盤腿而坐,請同伴拍照。

中國將竹子用于建筑歷史悠久。周朝時,竹子便用于皇家園林建設。周文王“筑靈臺、修靈沼、建靈囿”時即采用竹子作為材料。漢武帝時,能工巧匠用竹子建造了甘泉宮的祠宮,因以竹作之,故名竹宮。在盛產竹子的南方,竹樓是尋常百姓家的房舍,有傣族人家至今依然保持著“多起竹樓,傍水而居”的習慣。目前,四川成都遠洋太古里漫廣場的“撇捺之間”、江蘇鹽城九龍口景區的風雨軒、貴州桐梓縣柏芷山國際度假公園接待中心等均為定制竹建筑案例。

竹子收縮量小,彈性、韌性非常強,有“植物鋼鐵”之美稱,可大量用于原竹建筑。此外,現代工藝將竹材高溫高壓后,處理成竹基纖維復合材料,因具有高強度、高環保、難燃、耐腐、使用壽命長等特點,故名為“竹鋼”,可大量用于建筑之中。

7月5日,上海國際竹產業博覽會上的竹建筑“竹廬”吸引了不少觀展者在此休息(甘泉/攝)

據于文吉介紹,他帶領的研究團隊對22個竹種進行了大規模生產實驗,均能夠制造出性能優良的高性能重組材料,其強重比優于鋼材。目前,浙江省已經在公路交通護欄領域大規模運用竹鋼。“用竹鋼代替傳統鋼結構,將是未來以竹代鋼的重點發展方向。”

宜賓國際竹產品交易中心是業界極具知名度與口碑的竹建筑。亮相于2021年的這一建筑,主體竹拱橫跨60米、高度23米,建設難度極大,由設計師邵長專主持建設。

邵長專是“竹居城市”概念的提出者,他認為,在城市公共建筑領域,竹子可擁有自己的位置,助力打造獨特的城市形象。

因地制宜

第九次全國森林資源清查數據顯示,我國竹資源中,材用竹林占比最大達36%,其次為筍材兩用竹林、生態公益竹林和紙漿竹林,分別占比24%、19%和14%。筍用竹林和風景竹林占分別為6%和1%。

由于各地氣候、土壤等自然條件不同,我國竹資源分布具有明顯的區域性,浙江、江西、福建、廣東、四川為竹資源大省。

因地制宜、與時俱進、推動高質量發展已成為各地的共同目標。浙江省湖州市安吉縣是我國著名竹鄉,竹林總面積超百萬畝,曾經以全國1.8%的立竹量,創造了全國20%的竹業總產值。但隨著我國經濟社會的轉型升級,傳統“砍竹子、賣竹子”收益逐年下降,安吉毛竹林荒棄面積一度達到18萬畝。

如今,安吉改換思路,緊抓碳匯契機,把生態資源變成生態資本,從“賣竹子”轉向“賣碳匯”。2021年,全國首個縣級竹林碳匯收儲交易平臺在安吉成立,打通竹林碳匯從生產到收儲、交易的渠道。“碳匯”這個新鮮詞也開始出現在了安吉人的生活里。

據測算,一畝毛竹每年能夠吸收二氧化碳24.5噸左右,將這些碳匯賣出,竹林里的空氣就變成了真金白銀。目前,一噸碳匯在國內市場的價格在50元以上。預計到2026年底,全縣竹產業總產值將突破250億元。

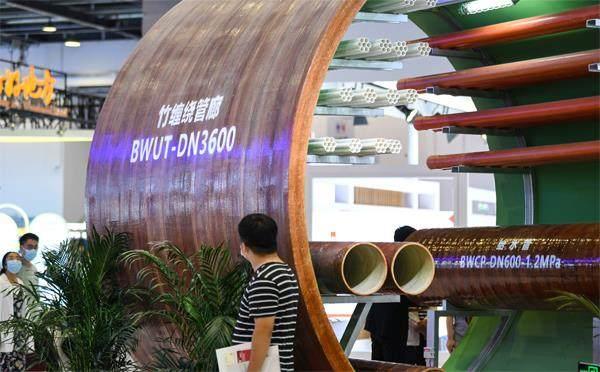

2022年9月3日,北京,中國國際服務貿易交易會環境服務專題展區,觀眾參觀竹纏繞復合材料管廊(韓旭/ 攝)

竹工機械是安吉選擇的另一條賽道,這里集聚了全國一半左右的竹工機械及配件生產制造企業,形成了竹工機械、竹刀具、竹機配件加工等較為完整的竹工機械產業鏈,直接從業人員3000余人。7月1日,中國林業機械協會授予安吉“中國竹工機械創新之都”稱號。

同為竹資源大縣,四川省樂山市沐川縣將竹漿紙產業作為重點突破賽道,以生態工業挑大梁。

四川省制漿造紙產業特色優勢明顯,竹漿產能占全國70%。聚焦一根竹,圍繞“竹漿紙”開發,沐川縣積極培育龍頭企業泰盛集團永豐基地進行示范帶動,推動制漿造紙主導產業綠色轉型、延鏈、強鏈。2022年,泰盛集團永豐基地共實現產值近30億元,竹漿紙一體化勢頭強勁;一年多來,又投資30億元進行全產業鏈技改擴能,建設多個竹漿紙項目,帶動沐川縣加速邁進百億級竹產業強縣行列。

廣東省肇慶市廣寧縣坐擁108萬畝竹林,景區翠竹綿延浩如煙海,有“廣寧竹海天下翠”美譽。該縣主打竹生態牌,深挖竹旅游、竹文化內涵,建設以竹生態科普、竹林徒步、竹林康養、竹林民宿等為代表內容的竹林旅游區。

在廣寧縣的竹海大觀景區內,空氣負氧離子最高可達9.8萬個/立方厘米,獲評廣東省森林康養基地;景區內打造了800多平方米的竹生態藝術館,并引種了100多種竹子,形成1.2公里長的萬竹碧道。

竹產業發展潛力巨大,面臨的挑戰亦不容輕視。

藍曉光告訴《瞭望東方周刊》,目前竹產業發展面臨以下突出問題:

一是竹子行業裝備的機械化、自動化、智能化水平低,尤其在竹材的采伐和竹筍的采收方面,產業競爭力弱;二是設立創新研發中心的大企業少,設計和工藝缺乏高科技,產品同質化競爭嚴重,創新能力不強;三是由于人口老齡化嚴重,竹林經營正面臨勞動力不足危機。

于文吉認為,當前我國竹產業領域具有全球競爭力、掌握產業主導權的領軍企業太少,規模、品牌力和產業聚集效應不強。

“目前,行業內最大的企業僅為十億級,期待十年之內,能有百億級企業出現。” 于文吉說。

(中國林學會高級工程師李彥對本文亦有貢獻)