數字經濟驅動實體經濟質量提升的效應及機制分析

潘雅茹 龍理敏

一、引言與相關文獻綜述

實體經濟是現代化產業體系的根基,也是構建中國式現代化的重要物質基礎。推動實體經濟高質量發展是建設社會主義現代化強國的必由之路。黨的二十大報告明確指出要把發展經濟的著力點放在實體經濟上,并對發展實體經濟作出明確部署,提出推進新型工業化,加快建設制造強國、質量強國、航天強國、網絡強國、數字中國。然而,當前中國實體經濟發展還存在“全而不精,大而不強”、“資源要素分配不均”、“綠色低碳發展緩慢”等現實問題,在一定程度上抑制了實體經濟發展質量的提升。

隨著第四次工業革命浪潮來襲,以人工智能、大數據和云計算等關鍵技術為核心要素的數字經濟快速發展,逐漸成為推動中國經濟高質量發展的新動能。數字經濟作為一種新型經濟形態,具有創新性高、滲透性強和覆蓋面廣的典型特征。伴隨數字經濟的飛速發展,數字經濟與實體經濟之間的聯系日益緊密,數字經濟對實體經濟要素結構、創新體系和商業模式的重構將產生顯著影響(1)。在數字經濟與實體經濟不斷融合發展的背景下,利用數字經濟的發展趨勢和特點來提升中國實體經濟發展質量,成為當前學術界的研究熱點。本文結合中國式現代化的現實背景,探究數字經濟對實體經濟發展質量的影響效應及作用機制,為推動實體經濟高質量發展提供理論參考。

從實體經濟內涵和測度的相關研究來看,金碚認為實體經濟是以第二產業為主導的經濟形態,把制造業視為實體經濟的核心部分(2)。黃群慧從廣義上對實體經濟的內涵進行界定,認為實體經濟最內層是制造業,中間層是農業和除制造業之外的其他工業,最外層包括農業、制造業和部分服務業(3)。隨著產業結構不斷調整,一些學者從產業關聯的視角對服務業進一步展開研究,Hubbard 和Nutter 根據服務業的內在運轉規律將其分為生產性服務業和消費性服務業(4),其中前者是與制造業直接相關的配套服務業,即為制造業生產提供服務的服務業,而后者是向消費者提供直接服務,即為消費者提供服務的服務業。簡新華進一步指出,生產性服務業是實體經濟的重點發展方向,提振實體經濟必須依靠發展服務業,特別是生產性服務業,產業優化升級和破除價值鏈“低端鎖定”都需要重點發展生產性服務業(5)。通過上述研究可以看出,在界定實體經濟內涵時,將與制造業緊密關聯的生產性服務業列入實體經濟范疇是合理的。因此,本文將實體經濟的內涵界定為農業、制造業和生產性服務業的總和。

關于數字經濟對實體經濟的影響,現有研究主要涉及以下方面:第一,數字技術作為數字經濟的基礎支撐,不斷促進數字經濟和實體經濟融合,賦能傳統產業快速轉型升級(6)。數字產業化和產業數字化作為數字時代的主要轉型方式(7),在提升實體企業技術創新水平和全要素生產率的基礎上(8),進一步推動實體經濟效率提高。第二,數字經濟通過推動數據要素市場建設,提高實體經濟效率和服務質量(9),助力實體企業加速拓展市場渠道,降低實體企業生產成本,進一步推動實體經濟規模擴大。第三,數字經濟促進了先進制造業和現代服務業的深度融合,促使傳統制造業發展模式從以勞動密集型為主的初級制造轉向以數字化、智能化為特色的中高端制造(10),進一步推動實體經濟結構優化。第四,數字經濟對傳統產業的不斷滲透,提升了傳統產業的技術創新和應用場景驅動能力,市場供給和需求的關系得到重塑(11),市場消費行為與消費決策發生變革,促使實體經濟在生產方式與滿足居民消費需求方面迭代升級(12),衍生出消費者在數字娛樂和健康出行等方面的新型消費習慣和服務模式(13)。

綜上所述,現有文獻對數字經濟與實體經濟關系的探究較為全面,普遍認為數字經濟對實體經濟的影響是多維復合的。已有研究為本文考察數字經濟驅動實體經濟質量提升的效應和機制提供了有益參考,但仍存在以下問題亟待解決:第一,從研究方法來看,鮮有文獻對實體經濟發展質量進行綜合考察,大多數文獻僅采用全要素生產率指標來衡量實體經濟的發展質量,在綜合把握實體經濟質量上存在不足。第二,從研究內容來看,現有研究缺乏對數字經濟內部網絡異質性的深入探討,忽略了數字經濟具有典型的網絡效應特征。鑒于此,本文將數字經濟與實體經濟質量納入統一分析框架,從規模、結構和效率三個維度對實體經濟質量進行綜合測算,在此基礎上檢驗數字經濟對實體經濟質量的影響效應,考察數字經濟驅動實體經濟質量提升的傳導機制;同時,結合數字經濟的網絡性特征,將省域內部條件納入分析框架,探究數字經濟對實體經濟質量提升的異質性影響。

二、理論分析與研究假設

數字經濟是推動中國經濟發展質量變革、效率變革和動力變革的關鍵引擎,也是新一輪數字革命中市場競爭的制高點和振興實體經濟的新動能。實體經濟質量提升是實體經濟規模增長、結構合理和效率提高共同作用的結果,數字經濟驅動實體經濟質量提升的作用路徑包括直接和間接兩方面:一方面,數字經濟依托數字技術賦能傳統實體企業數字化轉型,直接驅動實體經濟質量提升;另一方面,數字經濟通過優化綠色資源配置效率、提高綠色技術創新水平促進產業融合,間接驅動實體經濟質量提升。具體作用路徑見圖1。

圖 1 數字經濟驅動實體經濟質量提升的作用路徑

(一)數字經濟驅動實體經濟質量提升的直接效應

數字經濟直接驅動實體經濟質量提升的內在機理體現在兩個方面:一方面,數字經濟利用數字技術賦能實體產業數字化轉型,帶動產業結構迅速調整,尤其是先進制造業和現代服務業的深度融合,推動實體產業向價值鏈更高端遷移,直接推動實體經濟結構進一步優化。另一方面,數字技術的高效利用促使實體企業發揮生產制造環節的規模經濟與范圍經濟效應,推動實體企業生產效率提升,同時,數字經濟通過技術擴散效應推動實體企業全要素生產率提高(14),為提升實體經濟發展質量發揮重要作用。

隨著“數實融合”進程的不斷延伸,數字經濟對實體經濟的滲透作用逐漸增強,數字經濟通過加速市場化和產業化刺激新產業和新業態迅速萌芽和發展,催生出韌性更強的數字產業鏈和數字產業集群,帶動數字集群內部企業協同發展,形成產業集聚的規模效應(15)。由于數字經濟擁有覆蓋性廣和滲透性強的特點,使其具有典型的網絡效應特征,數字經濟驅動實體經濟質量提升的作用效果與區域內部的數字基礎設施水平、實體經濟水平、技術創新水平和資源充裕程度等因素有很強的關聯性,數字經濟在網絡條件較好的區域能夠更好地利用資源要素和經濟基礎,對實體經濟質量提升產生更大的驅動效應。

綜上,提出假設H1:數字經濟能夠顯著驅動實體經濟質量提升,并且作用效果受到區域內部網絡條件影響,導致在驅動效果上產生區域異質性。

(二)數字經濟驅動實體經濟質量提升的間接傳導機制

數字經濟不僅能夠直接驅動實體經濟質量提升,還能通過推動綠色資源配置和綠色技術創新來間接提升實體經濟質量。一方面,數據要素的廣泛運用打破了傳統生產要素的流動邊界,降低了資源要素的搜尋和交易成本,提升實體經濟資源要素的配置效率;另一方面,以大數據和人工智能等為核心的數字技術能夠發揮其技術優勢,通過整合多領域的先進技術、促進綠色技術的創新和擴散,進一步提升實體經濟發展質量。

1.綠色資源配置

數據是工業4.0 時代最重要的新型生產要素,與傳統資本、勞動力、土地等生產要素不同,數據是最優的綠色生產要素(16),是加快新舊動能轉換的主要動力來源(17)。數字經濟以數據要素為主要生產資料,通過預期研判對資源供應進行即時調整,不僅破解了生產效率趨于低下的困境,而且在緩解生態環境惡化等方面也取得明顯成效,數字經濟通過促進數據要素在產業間快速流動,推動實體經濟綠色轉型發展(18)。從綠色資源配置的視角來看:首先,數字經濟促進數字技術在各個產業中不斷滲透和應用,優化數據要素的配置效率,促進實體經濟規模和效率快速提升。其次,數字經濟通過優化制造業數據要素的配置效率,推動制造業服務體系進行創新和變革,實現生產者供給與消費者需求的精準對接。最后,數字化實體企業在生產經營時通過配置數據要素、利用數字技術預測消費者需求,精準生產消費者所需要的商品,從而有利于實體經濟的質量提升。

綜上,提出假設H2:數字經濟通過促進數據要素流動,提高綠色資源配置效率,從而推動實體經濟質量提升。

2.綠色技術創新

綠色技術創新在經濟發展動能轉換過程中表現出關鍵支撐作用,同時也是數字經濟驅動實體經濟質量提升的重要路徑。數字經濟改變了綠色技術創新資源的獲取途徑,降低了技術創新成本,推動實體企業提高綠色技術創新水平(19)。數字技術是推動產業數字化轉型的關鍵動力,數字技術改善了傳統生產方式和技術創新方式,為推動我國實體經濟綠色創新發展提供關鍵動力。數字技術具有的高流動性和高滲透性特點,為實體企業綠色技術創新提供基礎環境支撐和綠色要素供給(20),促使實體企業在進行技術創新的同時,實現了綠色轉型發展,從而推動實體經濟質量提升。數字經濟對區域綠色技術創新水平提升具有顯著促進作用(21),釋放數字經濟發展潛力成為賦能實體企業綠色技術創新的重要動力。作為新一輪產業革命的經濟形態,數字經濟通過與農業、制造業和服務業的深度融合,推動實體經濟結構的重構,綠色技術創新對數字經濟的依賴性為實體經濟提供了遼闊的應用場景和市場需求,同時綠色技術創新對提升實體經濟產品質量和產品附加值具有推動作用(22),為實體經濟質量提升提供重要的動力支撐。

綜上,提出假設H3:數字經濟通過強化綠色創新資源供給和技術創新環境支撐,促進實體企業綠色技術創新水平提高,進而推動實體經濟質量提升。

三、研究設計

(一)變量測度與數據處理

1.省域數字經濟指標體系構建與測算

本文的核心解釋變量為數字經濟,采用省域數字經濟發展水平來衡量這一指標。本文參考王軍等(23)和蔡紹洪等(24)的研究成果,從數字基礎設施和數字應用能力兩個維度構建省域數字經濟發展水平指標體系,具體指標構成見表1。

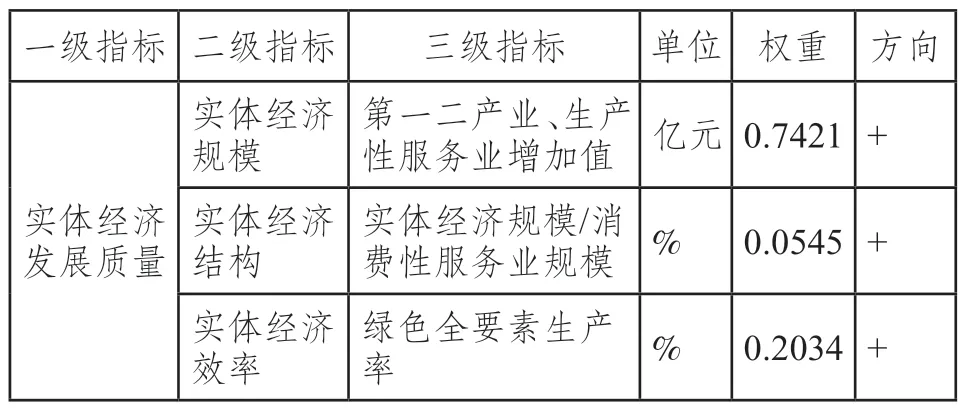

2.省域實體經濟指標體系構建與測算

本文參考鈔小靜和惠康對經濟增長質量的研究成果(25),從實體經濟規模、結構和效率三個維度構建實體經濟發展質量評價指標體系。具體指標構成見表2,利用熵值法,最終測算出省域實體經濟發展質量。

表 1 數字經濟發展水平指標體系

表 2 實體經濟發展質量指標體系

3.中介變量

綠色資源配置(Data)采用互聯網普及率來衡量。本文的綠色資源配置效率是指數據這類綠色資源的滲透效率,互聯網普及率在一定程度上能夠反映數據要素的流通程度,故本文采用互聯網普及率來作為綠色資源配置效率的代理變量(26)。

綠色技術創新(Tech)采用綠色發明專利申請數來衡量。參考徐佳和崔靜波的研究成果,本文采用綠色發明專利申請數作為綠色技術創新的代理變量,其能夠反映區域內部綠色創新強度,同時也是區域內部技術創新水平的具體表征(27)。

4.控制變量

為控制其他因素對實體經濟質量的影響,本文引入以下控制變量:綠色經濟水平(Gdp)采用綠色GDP 規模來衡量,綠色GDP 可以反映綠色生態保護下的經濟發展水平,綠色發展是實體經濟質量提升的基礎保障;對外開放水平(Open)采用外商投資總額來衡量,對外開放是實體經濟質量提升的動力來源;創新投入水平(Inno)采用R&D 經費總額來衡量,創新投入是實體經濟質量提升的關鍵動因;財政投入水平(Gov)采用財政投入總額來衡量,財政投入是實體經濟質量提升的重要手段;居民人口密度(Human)采用年末人口總數/區域面積來衡量,健康的人力資本是實體經濟質量提升的核心支撐。

(二)數據來源和描述性統計

在樣本選取上,通過剔除港澳臺和數據缺失較多的西藏地區,以中國內地30 個省份為研究對象,樣本時間跨度為2011 年至2020 年,數據來源于《中國統計年鑒》《中國省域統計年鑒》《中國科技統計年鑒》以及CSMAR 數據庫,具體變量描述性統計結果見表3。

從表3 可知,我國實體經濟發展質量提升速度較快,最小值和最大值分別為2.177 和191.503,表明省域實體經濟發展差異較為明顯,雖然省域實體經濟規模在絕對數量上都呈現增長態勢,但是在增長速度上表現出“東追西趕”的特點;實體經濟質量均值為45.282,表明更多省域仍處在實體經濟發展下游,上游區域通過先發優勢帶動下游區域協同發展。從實體經濟結構來看,最小值0.588 和最大值1.713 體現出實體經濟結構的非平衡特征,低估實體經濟帶來的經濟效益,或者過度發展實體經濟而忽視虛擬經濟發展都是不合理的,均值1.007 表明多數省域實體經濟結構基本處于平衡階段,少數省域表現出非平衡特征。數字經濟發展水平最小值和最大值分別為3.454 和137.804,表明2011 年至2020 年省域數字經濟發展取得明顯成效,但仍存在發展不平衡特征,各省通過積極建設數字基礎設施、利用數字網絡技術以謀求在新一輪數字產業革命中實現彎道超車,加速推動省域數字經濟蓬勃發展。從中介變量來看,綠色資源配置和綠色技術創新都取得明顯進步,綠色資源配置效率均值為52.901%,表明省域綠色資源配置基本處于中上游階段,同時省域綠色技術創新實現重大跨越,年度綠色技術申請總量最大值達到74083,表明綠色創新驅動戰略取得較好反響,較好的綠色資源配置和綠色技術創新基礎,為省域數字經濟發揮其外部效應作出重要貢獻。從控制變量來看,綠色經濟水平、對外開放水平、創新發展水平、財政投入水平和居民人口密度都有較大程度的提高,隨著經濟社會不斷發展,企業營商環境和居民生活質量都得到改善。

(三)基準模型設定

首先,為檢驗數字經濟驅動實體經濟質量提升的影響效應以及區域異質性,參考潘雅茹和龍理敏的模型設定(28),建立靜態OLS 計量基準模型:

考慮到實體經濟質量這一綜合指標是由三個分類指標降維計算所得,在時間上可能呈現出共同趨勢,當期實體經濟質量與上期實體經濟質量可能存在相關性從而引起動態面板中的內生性,本文將實體經濟質量滯后一期值作為解釋變量納入模型(1)進行穩健性檢驗,建立如下系統GMM 模型:

在模型(1)、(2)中,Realit為i 省份t 年度實體經濟發展質量,Realit-1為i 省份t 年度實體經濟發展質量滯后一期值,Digitit為i 省份t 年度數字經濟發展水平,j 代表不同控制變量,Controljit是控制變量集合,εit為隨機擾動項。

其次,為檢驗綠色資源配置和綠色技術創新在數字經濟驅動實體經濟質量提升過程的中介效應,參考溫忠麟和葉寶娟的研究成果(29),建立中介效應模型:

在模型(3)、(4)中,Realit、Digitit、Controljit的含義和模型(1)、(2)一致,Midjit表示中介變量的集合。模型(1)中θ1表示數字經濟驅動實體經濟質量提升的總效應,模型(3)中α1表示數字經濟對中介變量的總效應,模型(4)中β1表示數字經濟驅動實體經濟質量提升的直接效應,α1×β2表示中介變量在數字經濟驅動實體經濟質量提升過程中的中介效應。

四、實證分析

在進行基準回歸前,對觀測數據模型進行豪斯曼(Hausman)檢驗,結果見表4。檢驗結果表明,隨機效應的原假設不成立,故本文采用靜態固定效應模型進行后續實證檢驗。

(一)基準回歸結果分析

為檢驗數字經濟對實體經濟質量綜合指標和分類指標的影響效果,根據模型(1)進行基準回歸,結果見表5 所列,其中(1)列為綜合指標回歸結果,其余列為分類指標回歸結果。

表 5 基準回歸結果

1.數字經濟對實體經濟綜合指標的影響

表5 第(1)列報告了數字經濟對實體經濟綜合質量的驅動效果,回歸結果顯示,數字經濟對實體經濟質量提升存在顯著驅動作用,具體來看,數字經濟水平每提升1%將促使實體經濟質量提升15.3%,即假設1 通過檢驗。數字經濟發展通過推動傳統產業數字化轉型,促進產業數字化和數字產業化發展,發揮數字經濟對實體經濟的引領作用,并賦能傳統實體企業加速轉型發展,推動實體經濟新產業、新業態的萌芽和壯大,驅動實體經濟質量迅速提升。

2.數字經濟對實體經濟分類指標的影響

表5 第(2)至(4)列報告了數字經濟對實體經濟分類指標的影響效果,回歸結果顯示,數字經濟對實體經濟規模和實體經濟效率產生了顯著正向影響,而數字經濟對實體經濟結構表現出明顯負向影響。首先,數字經濟發展水平每提升1%將推動實體經濟規模增加15.8%。數字經濟發展促使實體企業引進數字技術,對產業供應鏈實施全面的賦能和優化,發揮產業間、行業間集聚效應,推動實體經濟規模快速增長。其次,數字經濟發展水平每提升1%,實體經濟結構將降低12.5%。實體經濟結構定義為實體經濟規模與消費性服務業規模的比值,結合第(2)列和第(3)列結果來看,數字經濟對實體經濟規模存在15.8%提升效果,而對實體經濟結構存在12.5%抑制效果,表明數字經濟對消費性服務業規模的促進作用大于實體經濟規模。通過計算[(1+15.8%)÷(1-12.5%)]-1=32.3%,即數字經濟每提升1%將推動消費性服務業規模增加32.3%。數字經濟對實體經濟規模和消費性服務業規模均具有一定促進作用,由于消費性服務業與數字經濟的關聯更加密切,數字經濟對消費性服務業規模增長的驅動效果強于實體經濟規模,導致數字經濟對實體經濟結構的驅動效應表現出負向結果。最后,數字經濟發展水平每提升1%,實體經濟效率將提高14.3%。數字經濟利用自身滲透性強和覆蓋面廣的特點,依托數據要素促進關聯產業協同發展,在提高綠色全要素生產率的同時,發揮數字經濟在生產、制造、服務和消費等環節的協同效應,加速驅動實體經濟質量提升。

(二)穩健性檢驗

數字普惠金融是數字經濟發展的動力支撐,也是服務實體經濟發展的重要基礎。基于郭峰等的研究成果(30),本文采用數字普惠金融指數替換數字經濟發展水平這一核心解釋變量,對模型(1)進行穩健性檢驗。同時,依據模型(2)進行系統GMM動態回歸,采用系統GMM 模型選取被解釋變量滯后一期作為解釋變量,在一定程度上能夠解決內生性問題。

通過替換核心解釋變量和增加被解釋變量滯后一期兩種方式對基準模型進行穩健性檢驗,穩健性檢驗結果與靜態回歸結果基本一致,數字經濟對實體經濟質量以及實體經濟規模和效率均存在顯著正向影響,而對實體經濟結構存在一定負向影響。上述穩健性檢驗結果均表明基準回歸的結果是穩健可靠的(限于篇幅,穩健性檢驗結果未在文章中報告,感興趣的讀者可向作者索取)。

(三)作用機制檢驗

為檢驗綠色資源配置和綠色技術創新在數字經濟驅動實體經濟質量提升過程中的中介作用,利用中介效應模型(3)和(4)進行回歸檢驗,結果見表6。表6 第(1)列檢驗了數字經濟對實體經濟質量提升的總效應,第(2)和(3)列檢驗了數字經濟對綠色資源配置和綠色技術創新的影響程度,第(4)和(5)列檢驗了綠色資源配置和綠色技術創新在數字經濟驅動實體經濟質量提升過程中發揮的中介效應。

1.綠色資源配置效應檢驗

根據表6 報告結果,第(1)列回歸系數表明數字經濟驅動實體經濟質量提升的總效應為15.3%,即數字經濟能夠顯著驅動實體經濟質量提升;第(2)列回歸系數表明數字經濟對綠色資源配置存在顯著正向影響,數字經濟水平每提升1%將促進綠色資源配置效率提高12.1%,數字經濟不斷向實體經濟滲透和融合,依托數據要素重構實體經濟發展模式,通過促使產業數字化和數字產業化轉型發展,迅速推動了數據要素市場化,進一步推動了綠色資源配置效率提高;第(4)列檢驗了綠色資源配置在數字經濟驅動實體經濟質量提升過程中的中介效應,回歸系數表明綠色資源配置效率每提高1%能促進實體經濟質量提升25.5%,且在1%統計水平下顯著,表明中介效應存在,假設2 通過檢驗,即數字經濟通過發揮自身滲透效應,在提高數據要素利用率的基礎上,不斷優化資源配置方式,從而提高綠色資源配置效率,對驅動實體經濟質量提升發揮了重要作用。通過計算可知,在數字經濟驅動實體經濟質量提升的總效應中,綠色資源配置作為中介變量的貢獻為20.2%。

2.綠色技術創新效應檢驗

根據表6 報告結果,第(3)列回歸系數表明數字經濟對綠色技術創新同樣存在顯著正向影響,數字經濟水平每提升1%將促進綠色技術創新水平提升49.3%,數字經濟依托數字技術助力創新資源實現優化和再生,降低了實體企業獲取創新資源的交易成本和綠色技術創新的研發成本,隨著產業結構升級和新舊動能轉換,數字經濟規模擴張為綠色技術創新提供基礎環境,促進創新資源快速流動和創新要素自由組合,為推動區域綠色技術創新發展提供重要引擎;第(5)列檢驗了綠色技術創新在數字經濟驅動實體經濟質量提升過程中的中介效應,回歸系數表明綠色技術創新水平每提高1%能促進實體經濟質量提升4.3%,且在1%統計水平下顯著,表明中介效應存在,假設3 通過檢驗,即數字經濟通過促進創新資源的流動,拓寬了綠色創新資源獲取方式,從而促進綠色技術創新水平提高,進一步推動實體經濟質量提升。通過計算可知,在數字經濟驅動實體經濟質量提升的總效應中,綠色技術創新作為中介變量的貢獻為13.9%。

表 6 綠色資源配置和技術創新作為中介變量的檢驗結果

(四)異質性檢驗

數字經濟發展具有典型的網絡效應,其對實體經濟質量的影響效應不僅取決于已有數字經濟和實體經濟發展水平,還取決于地區內部技術創新能力和資源稟賦情況。參考隨洪光等的研究方法(31),本文按照省域內部條件將樣本劃分為高組和低組兩大類,其中,根據省域數字經濟發展水平將樣本劃分為數字經濟上游地區和數字經濟下游地區,根據省域實體經濟結構將樣本劃分為生產主導型地區和消費主導型地區,根據省域技術創新能力將樣本劃分為創新高水平地區和創新低水平地區,根據省域資源稟賦情況將樣本劃分為資源充裕型地區和資源枯竭型地區,分別進行回歸檢驗,劃分依據和檢驗結果見表7和表8所示。

表 7 異質性分組劃分依據

表 8 異質性分組回歸結果

1.數字經濟上游地區和下游地區

表8 第(1)和(2)列回歸結果顯示,數字經濟在上游地區對實體經濟質量提升的驅動效果為15.1%,而這種作用在下游地區下降為7.9%,表明數字經濟發展具有長期性,隨著時間不斷推移,數字經濟對實體經濟質量提升的驅動作用將會逐漸增強。原因可能是,數字經濟基于數字基礎設施建設不斷產生經濟正外部性,依托數字平臺優勢和自身特點,數字經濟對實體經濟質量提升的驅動效果與日俱增,因而通過發揮數字經濟優勢推動實體經濟發展是實現省域經濟高質量發展的關鍵舉措。

2.生產主導型地區和消費主導型地區

表8 第(3)和(4)列回歸結果顯示,數字經濟在生產主導型地區對實體經濟質量的促進作用為5.5%,而這種促進效應在消費主導型地區提升至22.6%。供需關系的信息不對稱是抑制實體經濟質量提升的最大阻礙,而數字經濟發展打破了原有生產制造中的錯配關系,數字化實體企業在生產經營時,通過配置數據要素資源并利用數字技術預期消費者需求,精準生產出消費者所需要的商品和服務,更精確地滿足消費者定性需求。在消費主導型地區,數字經濟能夠利用自身優勢生產出更多符合消費預期的產品和服務,憑借市場消費需求拉動經濟增長,因而對實體經濟質量提升表現出比生產主導型地區更強的驅動效果。

3.創新高水平地區和創新低水平地區

表8 第(5)和(6)列回歸結果顯示,數字經濟在創新高水平地區對實體經濟質量提升的作用效果為12.4%,而在創新低水平地區對實體經濟質量的提升效應為19.3%。產生這一結果的原因可能是,創新高水平地區擁有良好的科技創新能力,通常以科技創新驅動實體經濟質量提升,而創新低水平地區的數字經濟發展擁有后發優勢,通過學習和模仿創新高水平地區的發展方式,可以有效減少創新發展中的不確定性,降低投資風險,在地區科技創新能力薄弱的情況下,數字經濟發展的外溢效應更加顯著,進而數字經濟對實體經濟發展質量的提升效應更強。

4.資源充裕型地區和資源枯竭型地區

表8 第(7)和(8)列回歸結果顯示,數字經濟在資源充裕型地區對實體經濟質量提升的作用為14.8%,而在資源枯竭型地區這種提升作用降為13.4%。從資源稟賦理論來看:首先,資源充裕型地區在資源供給和交易成本方面具有比較優勢,資源充裕型地區資源要素相對價格較低,導致更多的資源要素被投入到生產制造環節中,從而推動實體經濟規模實現快速增長;其次,資源充裕型地區較資源枯竭型地區而言,擁有更多礦產、能源和土地等資源要素,與農業、制造業和生產性服務業的關聯性更強,有利于實體經濟結構趨于平衡,對驅動實體經濟質量提升能夠發揮更強的作用,而在資源枯竭型地區,數字經濟發展缺少資源要素支撐,易形成不可跨越的發展門檻,最終表現出對實體經濟質量提升的驅動作用弱于資源充裕型地區。

五、研究結論與政策建議

在數實融合背景下,數字經濟作為一種新型經濟形態,成為新一輪數字革命中的關鍵動能和振興實體經濟的重要引擎。本文從效果、機制和異質性三個維度實證檢驗數字經濟驅動實體經濟質量提升的效應和機制,得出以下結論:(1)數字經濟能夠顯著驅動實體經濟質量提升,數字經濟水平每提升1%將促使實體經濟質量提升15.3%,同時這種驅動效果隨時間推移逐漸增強,經過替換核心解釋變量和實證檢驗方法后結果依然穩健。(2)數字經濟能夠通過提高綠色資源配置效率和綠色技術創新水平間接驅動實體經濟質量提升,兩者均通過中介效應檢驗。(3)數字經濟具有網絡效應,考慮省域內部條件后發現,數字經濟驅動實體經濟質量提升的作用效果存在顯著異質性,消費主導型地區、創新低水平地區和資源充裕型地區呈現出對實體經濟質量更強勁的驅動效應。

基于上述結論,本文提出以下政策建議:

第一,加強數字基礎設施建設,為數字經濟發揮其經濟外部性提供基礎環境,推動數字產業化和產業數字化發展,避免實體經濟結構失衡造成“重虛輕實”或“脫實向虛”的現象,提升數字經濟對實體經濟的引領作用。

第二,完善數據市場體系和數據資源體系,激發數據要素潛力,充分發揮數據要素在實體經濟發展中的關鍵作用,以數據要素驅動實體經濟數字化轉型發展,促進關聯企業協同發展和綠色全要素生產率提高。

第三,推動實體企業綠色創新發展,拓展實體經濟綠色發展空間,依托綠色金融、綠色信貸為實體企業綠色創新發展提供資金支持,以綠色創新驅動引領實體經濟綠色發展,依托技術創新助力實體企業高質量發展。

第四,加快數字技術在實體企業的應用,運用大數據、云計算和人工智能等數字技術為實體經濟賦能,提高實體經濟規模和效率,提高產品質量和附加值,加快從中國制造向中國質造轉變,為實體經濟發展邁向中高階段創造新空間。

第五,促進實體產業數字化轉型升級,以數字經濟帶動生產制造、消費服務等環節全面優化升級,培育壯大新興數字產業,全面促進數字經濟和實體經濟深度融合發展。

注釋:

(1) 史丹、孫光林:《數字經濟和實體經濟融合對綠色創新的影響》,《改革》2023 年第2 期。

(2) 金碚:《牢牢把握發展實體經濟這一堅實基礎》,《求是》2012 年第7 期。

(3) 黃群慧:《論新時期中國實體經濟的發展》,《中國工業經濟》2017 年第9 期。

(4) R. K. B. Hubbard, D. S. Nutter, Service Sector Employment in Merseyside, Geoforum, 1982, 13(3), pp.209-235.

(5) 簡新華:《為中國的經濟繁榮和人民的共同富裕而探索》,《毛澤東鄧小平理論研究》2021 年第9 期。

(6) 田秀娟、李睿:《數字技術賦能實體經濟轉型發展——基于熊彼特內生增長理論的分析框架》,《管理世界》2022 年第5 期。

(7) 肖旭、戚聿東:《產業數字化轉型的價值維度與理論邏輯》,《改革》2019 年第8 期。

(8) 昌忠澤、孟倩:《信息技術影響產業結構優化升級的中介效應分析——來自中國省級層面的經驗證據》,《經濟理論與經濟管理》2018 年第6 期。

(9) Dale W. Jorgenson, Khuong M. Vu,The ICT Revolution, World Economic Growth, and Policy Issues,Telecommunications Policy, 2016, 40(5), pp.383-397.

(10) 張于喆:《數字經濟驅動產業結構向中高端邁進的發展思路與主要任務》,《經濟縱橫》2018 年第9 期。

(11) 任保平、宋文月:《新一代人工智能和實體經濟深度融合促進高質量發展的效應與路徑》,《西北大學學報》(哲學社會科學版)2019 年第5 期。

(12) 劉淑春:《中國數字經濟高質量發展的靶向路徑與政策供給》,《經濟學家》2019 年第6 期。

(13) 郭晗:《數字經濟與實體經濟融合促進高質量發展的路徑》,《西安財經大學學報》2020 年第2 期。

(14) 丁志帆:《數字經濟驅動經濟高質量發展的機制研究:一個理論分析框架》,《現代經濟探討》2020 年第1 期。

(15) 夏杰長:《中國式現代化視域下實體經濟的高質量發展》,《改革》2022 年第10 期。

(16) 李三希、黃卓:《數字經濟與高質量發展:機制與證據》,《經濟學(季刊)》2022 年第5 期。

(17) 李曉華:《數字經濟新特征與數字經濟新動能的形成機制》,《改革》2019 年第11 期。

(18) 張鴻、劉中、王舒萱:《數字經濟背景下我國經濟高質量發展路徑探析》,《商業經濟研究》2019 年第23 期。

(19) 王金杰、郭樹龍、張龍鵬:《互聯網對企業創新績效的影響及其機制研究——基于開放式創新的解釋》,《南開經濟研究》2018 年第6 期。

(20) 王鋒正、劉向龍、張蕾、程文超:《數字化促進了資源型企業綠色技術創新嗎?》,《科學學研究》2022 年第2 期。

(21) 陳芳、劉松濤:《人工智能技術能否成為引領城市綠色發展的新引擎》,《南京財經大學學報》2022 年第3 期。

(22) 顏青、殷寶慶、劉洋:《綠色技術創新、節能減排與制造業高質量發展》,《科技管理研究》2022 年第18 期。

(23) 王軍、朱杰、羅茜:《中國數字經濟發展水平及演變測度》,《數量經濟技術經濟研究》2021 年第7 期。

(24) 蔡紹洪、谷城、張再杰:《中國省域數字經濟的時空特征及影響因素研究》,《華東經濟管理》2022 年第7 期。

(25) 鈔小靜、惠康:《中國經濟增長質量的測度》,《數量經濟技術經濟研究》2009 年第6 期。

(26) 王德祥:《數字經濟背景下數據要素對制造業高質量發展的影響研究》,《宏觀經濟研究》2022 年第9 期。

(27) 徐佳、崔靜波:《低碳城市和企業綠色技術創新》,《中國工業經濟》2020 年第12 期。

(28) 潘雅茹、龍理敏:《數字經濟對中小企業就業需求及結構的影響——基于深圳主板上市公司的經驗證據》,《華東經濟管理》2022 年第11 期。

(29) 溫忠麟、葉寶娟:《中介效應分析:方法和模型發展》,《心理科學進展》2014 年第5 期。

(30) 郭峰、王靖一、王芳、孔濤、張勛、程志云:《測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征》,《經濟學(季刊)》2020 年第4 期。

(31) 隨洪光、周瑾、張媛媛、張市化:《基礎設施投資仍然是有效的擴張性工具嗎?——基于增長質量視角的流量效應分析》,《經濟評論》2022 年第1 期。