河西走廊:阻擊沙漠 向綠而行

符超

4000萬年前,喜馬拉雅山的緩緩隆起,帶動了祁連山的大幅度隆升。使得水汽更難以進入深居內陸的西北,從而形成大范圍的干旱。河西走廊就位于這干旱區域之中。

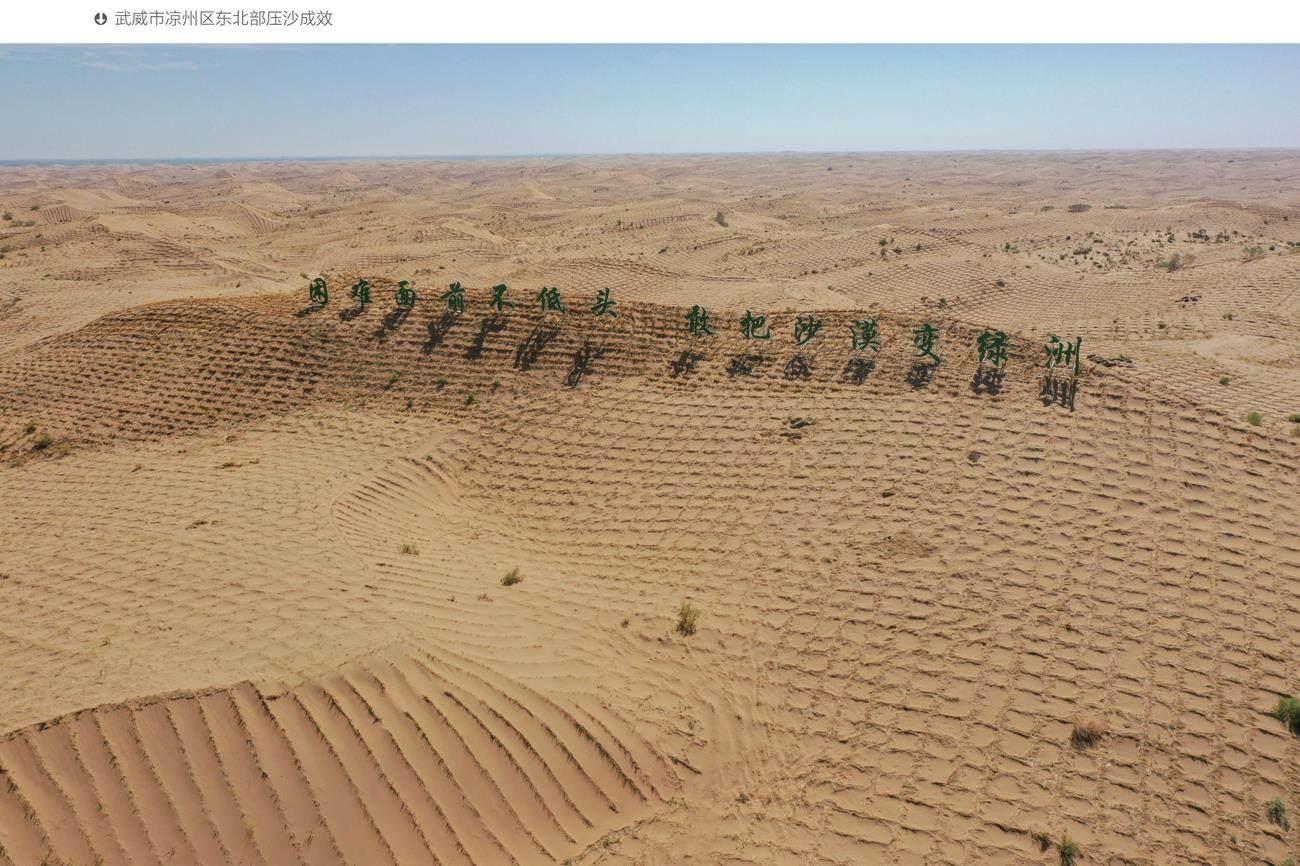

這里是全國四大沙塵暴策源地之一,也是遏制風沙危害的戰略前沿陣地。它的西部,庫姆塔格沙漠的黃沙隨風東進,堆積出連綿的鳴沙山。它的北部,騰格里沙漠、巴丹吉林沙漠兵分兩路,持續南侵。沙化土地和沙塵暴災害嚴重威脅著甘肅省乃至全國的生態安全,制約著經濟社會的可持續發展。

面對艱苦的環境,隴原兒女們沒有退縮。代代相傳的治沙精神,持續創新的治沙方法,讓河西走廊這個我國北方防沙帶生態保護和修復重大工程建設的重點區域發生了翻天覆地的變化。至今,河西走廊北部風沙前沿地帶建成了長達1200多公里,面積460多萬畝的防風固沙林,470余處風沙口得到治理,1400多個村莊免遭流沙危害。重點風沙口植被明顯改善,風速和頻次大幅減小。

騰格里、巴丹吉林、庫姆塔格沙漠邊緣防護林體系逐步形成,對阻止騰格里、巴丹吉林兩大沙漠合攏,保護河西走廊綠洲發揮了重要作用。一度被風沙吞噬的黑河、石羊河下游干涸多年的居延海和青土湖重現生機,動植物種類明顯增加。

從“沙進人退”到“綠進沙退”

河西走廊東端、騰格里沙漠南緣,祁連山腳下的甘肅省武威市古浪縣,八步沙林場“六老漢”的故事廣為傳頌。

地如其名,曾經的八步沙飽受狂沙肆虐之苦。騰格里沙漠位于內蒙古自治區阿拉善左旗西南部和甘肅省中部邊境,其南緣不斷南移,流沙入侵。到20世紀80年代之前,八步沙已經形成7.5萬畝的沙漠,成為古浪縣最大的風沙口,給周邊10多個村莊,2萬多畝農田和3萬多群眾的生產生活以及公路、鐵路造成極大的危害。

1981年,古浪縣試行“政府補貼、個人承包,誰治理、誰受益”的荒漠化土地治理政策,把八步沙做為試點向社會公開承包。可是,治理寸草不生的沙漠談何容易?“活人不能讓沙子欺負死!”——“六老漢”站了出來,組建了八步沙林場,聯戶承包治理八步沙7.5萬畝沙漠,開始治沙造林。這一干,就再也沒有回頭。

剛開始,沒有資金、沒有經驗,他們就用“一锨沙、一棵樹”的土辦法造林。可沒想到,幾場大風刮過,近一半的樹苗就被沙子埋掉了。經過反復摸索,第一代治沙人終于總結出了“一步一叩首,一苗一瓢水,一棵樹,一把草,壓住黃沙防止風掏”的治沙方法。

第二代治沙人開始采用“網格狀雙眉式”沙障結構,實行造林管護網格化管理。

第三代治沙人全面嘗試“打草方格、細水滴灌、地膜覆蓋”等新技術,并積極發展肉蓯蓉種植、“溜達雞”特色養殖為代表的沙生態經濟,實現壓沙造林與產業經濟發展的有機結合,構建保護與發展相協調的可持續發展模式。

42年過去了,記者走進八步沙林場,昔日漫漫黃沙變成如今郁郁蔥蔥。一代代林場人扎根沙漠、治沙造林,從沙逼人退到人進沙退,八步沙林場管護區內林草植被覆蓋率由治理前的不足3%提高到現在的75%以上,形成了一條南北長10公里、東西寬8公里的防風固沙綠色長廊,全縣風沙線后退了15公里,周邊10萬畝農田得到保護。

2023年2月17日,全國綠化委員會、人力資源和社會保障部、國家林業和草原局聯合印發了關于授予郭萬剛同志“林業英雄”稱號的決定。甘肅“六老漢”三代人治沙造林先進群體的代表、八步沙林場場長郭萬剛成為新中國第四位林業英雄。

回到古浪縣城,記者沿著縣城西側蜿蜒山路登上山頂,只見在過去“山像和尚頭,有溝無水流。滴水貴如油,春播秋無收”的山坡上,一排排云杉、側柏等苗木排列有序,迎風而立。山下的居民樓房整齊排列,與山上的翠綠遙相輝映,顯得生機勃勃。

自2022年開始,古浪縣委縣政府決定在縣城平頂山、東升屲實施古浪縣縣城東西兩山生態修復工程項目,該項目被確定為縣列十件“為民辦實事”之一。“通過項目的實施,并按照‘因地制宜、突出重點、分步實施、草喬灌結合’的原則,我們建成了層次多樣、結構合理、點線面相結合的生態綜合修復區,對有效遏制土地荒漠化,防治水土流失,提升區域水源涵養功能具有重大意義。”古浪縣政協副主席、林草局局長季玉有向記者介紹道。如今的古浪縣,南部山區綠染大地、景色秀麗,東西兩山的人工造林面積初具規模,全縣已建成層次多樣、結構合理、點線面相結合的生態綜合修復區。

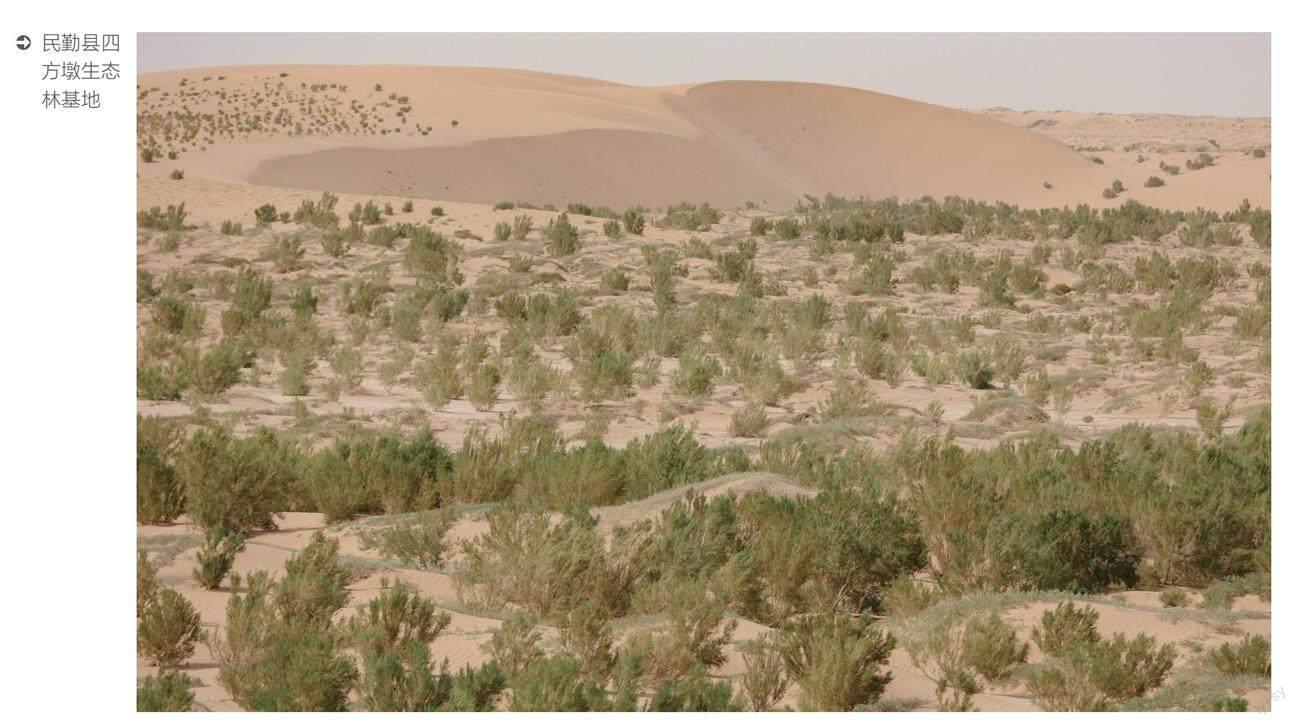

來到河西走廊東北部的民勤縣,從地形地貌來看,這里東、西、北三面被騰格里和巴丹吉林兩大沙漠包圍,民勤綠洲就像一把楔子一樣,鑲嵌在兩大沙漠之間,成為我國西北風沙線上的橋頭堡。民勤境內騰格里沙漠和巴丹吉林沙漠總面積8036平方公里,占縣域國土總面積的50.56%。綠洲沿線風沙線長達408公里,分布著青土湖、老虎口、龍王廟、西大河、西沙窩等5個大的風沙口(共有216個風沙口)。

特殊的地理和生態環境,決定了民勤的歷史就是一部與風沙抗爭的征戰史。從1950年春天開始,拉開了長達70年抗擊風沙的帷幕。歷屆縣委、縣政府帶領一代又一代民勤人持之以恒戰風斗沙。

在長期的探索和實踐中,民勤積累了豐富的防沙治沙經驗,逐步構建了“外圍封育、邊緣治理、內部發展”的生態格局。通過與中科院寒旱所、省治沙研究所、蘭州大學等交流合作,聯合開展防沙治沙技術探索實踐,示范推廣“雙眉式”稻草沙障+落水栽植、機械整地積沙保墑、“工程壓沙+低密度造林+種草”等治沙新技術20多項。同時堅持治理與保護并重,對縣域內連古城國家級自然保護區584.8萬畝沙化土地進行封育保護,通過圍欄封育、補植補造等措施,保護區植被蓋度提高8個百分點、達到36.7%,野生動物種群由89種增加到180種。對綠洲外圍尚不具備治理條件的連片沙化土地進行封禁保護,建成梭梭井、上八浪井國家沙化土地封禁保護區2個、41.85萬畝,區內沙化土地危害程度由重度轉為中度,植被覆蓋度提高10—15個百分點。

經過鍥而不舍的防沙治沙,民勤全縣人工造林保存面積達到230萬畝以上,封沙育林草325萬畝以上,在408公里的風沙線上建起300多公里的防護林帶,森林覆蓋率由工程實施前的4.8%提高到18.28%,青土湖、老虎口、西大河、龍王廟等大的風沙口得到有效治理,成功阻擊了騰格里和巴丹吉林兩大沙漠合攏,民勤先后被國家發改委等11個部委列為生態保護與建設示范區。

民勤綠洲的發展變化告訴我們:面對艱苦的自然環境條件,只要我們牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念,大力發揚艱苦奮斗精神,堅定不移地走生態優先、綠色發展之路,像保護眼睛一樣保護好石羊河流域生態環境,交出綠水青山就是金山銀山的民勤答卷,那么黃沙堿灘也會變為富地寶地;枯湖荒漠也會化作秀景美景。

荒漠戈壁上的綠水青山到金山銀山

張掖市地處河西走廊中段,青藏高原與內蒙古高原交會之處,南依祁連山脈、北接巴丹吉林沙漠,是《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)》的重點范圍,也是實施三北工程的主戰場。

記者來到甘肅省張掖市臨澤縣北部沙區防沙治沙工程現場,利用無人機從上空俯瞰,一望無際的沙丘已經被一抹抹灰綠的梭梭樹所覆蓋。

位于巴丹吉林沙漠南緣的臨澤縣,境內沙漠、戈壁面積占三分之二以上,生態環境極其脆弱。北部沙區是巴丹吉林沙漠由北向南伸向臨澤綠洲北部的一條沙帶,以新月形沙丘和沙丘鏈為主,沙丘高大密集,流動性極強,是威脅臨澤縣北部綠洲生態安全的主要風沙口。

生態環境的變化來自于持之以恒的防沙治沙。多年來,臨澤縣按照“南護水源、中建綠洲、北治風沙”的生態綜合治理方針,大力實施“三北”防護林、退耕還林、日元貸款風沙治理、生態公益林保護、沙化土地封禁保護區建設、規模化防沙治沙、防沙治沙示范區、國土綠化、山水林田湖草沙生態治理等重點林業生態工程項目,以南、北、中三條風沙線治理為重點,因地制宜,綜合治理,將生物措施和工程措施相結合,喬、灌、草搭配,帶、片、網合理布局,造、管、封三管齊下,全方位、全地域、全過程加強生態環境保護,荒漠化防治取得顯著成效。

“我們在荒漠化防治實踐中,積極探索總結沙區治理方式方法,采取生物措施與工程措施相結合,重點防治與區域防治相結合,‘造、固、封’相結合的治沙造林模式,創新造林方法,改造治沙工具,不斷總結梭梭、紅柳等灌木固沙造林經驗,大力推廣水鉆造林、根區注水造林、凹凸棒石保水劑應用等沙區造林先進技術,有效地降低了造林成本,提高了造林質量和治理成效。”臨澤縣林業和草原局相關負責人說。

從最初的“一棵樹、一把草”到“草方格+沙生苗木”,再到“固、管、護、養一體化”,張掖市各級各部門在荒漠化防治實踐中不斷探索,向綠而行。

隨著沙地綜合治理力度的不斷加大,生態環境不斷改善,催生了種植業、養殖業、加工業、生態旅游業,荒漠化防治走上了綜合治理利用與創新開發的新路子,實現生態效益與經濟效益相互促進、人與自然和諧相處的目標。

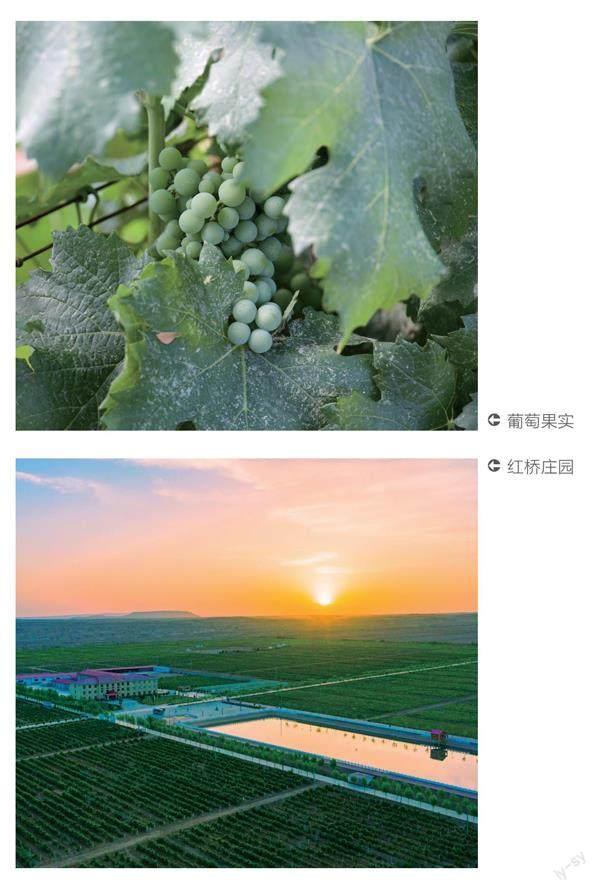

盛夏時節,張掖市臨澤縣紅橋莊園內一望無際的葡萄架整齊排列,綠茵茵的葡萄藤上,一串串“綠珍珠”掛滿枝頭,孕育希望。

“紅橋葡萄酒莊園2013年啟動建設,基地面積5000畝,由之前老化廢棄的老林場以及沒有利用的荒灘改造而成。南依黑河,北靠合黎山,處在世界公認最適合葡萄生長的黃金緯度——北緯38°。平坦的地勢,豐富的光熱資源,加上祁連雪水澆灌、凹凸棒石滋養、沙礫土壤栽培,使紅橋莊園發展優質葡萄釀酒產業獨具優勢。”甘肅紅橋莊園葡萄酒有限公司董事長賈進向記者介紹道。

1999年,29歲的賈進回到家鄉,毅然選擇在難度和風險都極高的戈壁灘上從事農業創業。那時的營坡灘,是一副十足的戈壁荒漠景象,草木稀零,黃沙漫天。要在這里發展葡萄種植產業,一切要從零開始,要從一張白紙開始描繪。但是,人的精神和信念一旦被喚起,就會迸發出不可阻擋的前進力量。經過三年的籌備和探索,2002年,賈進通過向葡萄種植行業內的優秀人才學習,并到山東、河北等地多次考察,承包了兩百畝村集體土地種植釀酒葡萄,正式進入了葡萄酒行業的大門。

十幾年如一日,再苦再難,賈進也沒有放棄。通過多年的開發和治理并舉,如今紅橋莊園已建成5000畝有機釀酒葡萄種植基地和3000噸葡萄酒生產線。

在紅橋莊園帶動下,臨澤縣板橋鎮也建起了占地面積5000畝的葡萄產業園,建設拱棚400座,配套完善2.5萬立方米蓄水池、高低壓線路、產業園道路等基礎設施,成為集采摘、觀光、旅游、休閑、科研、生產為一體的“沙生產業園”。“今年5月我們在葡萄產業園又新建了葡萄歡樂谷,推出沙漠娛樂體驗、葡萄藤下手工坊、特色美食、自助燒烤等,采摘園里除了桃、杏、李、葡萄,還有蓮霧、芭樂、釋迦果等熱帶水果。” 臨澤縣板橋鎮友好村黨支部書記、主任陳學森表示,以沙治沙實現企業發展、產業壯大、集體增收、農戶致富多方共贏,板橋鎮也成為“河西走廊葡萄風情小鎮”,全鎮葡萄種植面積達到1.5萬畝,葡萄產業總產值達2億元。

據了解,截至2020年底,臨澤縣經濟林種植面積14.7萬畝,其中葡萄種植面積為1.68萬畝,紅棗8.28萬畝,已打造出一條長40余公里的葡萄長廊。2020年,該縣林果產品總產量達4.01萬噸,總產值達14019.78萬元,農民人均林果產品收入為1519.46元,占2020年農村居民人均可支配收入的8.83%。

近年來,張掖市堅持把發展林草產業和木本油料作為防沙治沙和經濟發展的重要抓手,巧打防沙治沙用沙組合拳,圍繞黑河流域、交通干線、荒漠戈壁、沙化耕地和沿山冷涼區等重點區域地段,充分利用荒灘沙地,科學利用林地資源,因地制宜發展葡萄、梨、杏等優勢林果,積極發展文冠果、元寶楓等木本油料。

目前,張掖市已建成沙區林產品基地29.27萬畝,年產值達43347.11萬元;種植基地25.95萬畝,年產值達89837萬元;養殖基地4.10萬畝,年產值73158萬元;加工基地2.41萬畝,年產值28320萬元,旅游基地6.19萬畝,年產值894萬元,新能源346700萬千瓦,年產值14960.52萬元,建成沙區農林專業合作社153個,培育沙區龍頭企業15個。使沙區開發由單一地防沙治沙向綜合開發利用沙區資源轉變,逐步走出了一條沙產業發展新路子,實現了生態效益與經濟效益的雙贏。

筑牢綠洲生態屏障 守護人類文明瑰寶

敦煌,世界文明長河中的一顆璀璨明珠。敦煌文化延續近兩千年,是世界現存規模最大、延續時間最長、內容最豐富、保存最完整的藝術寶庫。境內現存莫高窟、玉門關遺址、懸泉置遺址等世界文化遺產3處,全國重點文物保護單位4處,各類文物點266處。

敦煌位于河西走廊最西端,東有三危山,南有鳴沙山,西接庫姆塔格沙漠,北連戈壁,是國家“三區四帶”生態安全戰略格局中“北方防沙帶”的關鍵地帶,是甘肅省乃至全國荒漠化、風沙危害最為嚴重的地區,生態區位極為重要,生態環境極其脆弱。

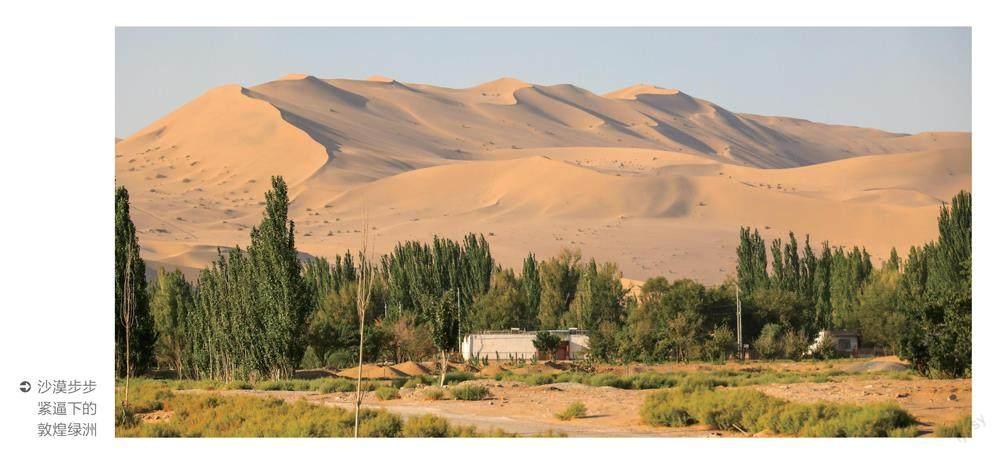

近年來,庫木塔格沙漠以每年3~4米的速度東移,逼近距市區72公里的陽關綠洲。沙漠步步緊逼,不僅威脅整個敦煌市的生態安全,也對世界文化遺產——莫高窟和陽關遺址形成致命威脅。

在保護敦煌文化——這顆世界文明長河中的璀璨明珠的道路上,一代代敦煌人砥礪奮進,開展生態修復和防沙治沙工作,筑牢敦煌綠洲生態屏障,讓風沙遠離敦煌,讓這塊人類文明的瑰寶代代相傳。

伊塘湖萬畝胡楊林位于莫高鎮伊塘湖,是敦煌重點風沙口之一,也是距城區最近、威脅最大的風沙口,沙化面積達1.5萬畝,由于常年受風沙侵襲,該區域地表裸露、植被稀少,風沙逐年蔓延擴大,嚴重威脅著周邊農民的生產生活安全和自然文化遺產莫高窟的生態安全。

為徹底遏制風沙災害,改善敦煌的生態環境,自2008年以來,敦煌市委、市政府依托敦煌市全國防沙治沙綜合示范區建設項目,共投資6000萬元,在伊塘湖連片定植栽種以胡楊為主的防風林帶4000畝;栽植胡楊、旱柳、沙棗16.8萬株,以節水滴灌的方式進行灌溉。在道路兩側以一穴雙植的模式栽植旱柳和胡楊,形成綠色通道,提高道路綠化水平。

“為提高水資源利用率,在造林設計上綜合考慮水資源實際情況,一是在樹種選擇上選擇耐旱、抗鹽堿鄉土樹種胡楊;二是采取低密度造林模式,株行距為4米×4米,42株/畝;三是采取挖穴換土方式改良土壤并在栽植穴四周加埂,增加土壤含水量;四是采用小管出流和滴管等節水技術;五是加強管護措施的落實,杜絕跑冒滴漏,疏通管線,確保每一株樹木都能得到充分灌溉。”敦煌市林業和草原局相關負責人對記者說。“工程實施以來,全面改善了綠洲周邊群眾生產生活環境,保障了鐵路、公路交通安全,推動了經濟社會協調可持續發展,生態效益、社會效益、經濟效益顯著。”

自1978年實施“三北”防護林體系建設工程以來,敦煌始終遵循“封灘育林、保護植被、因害設防、鑲邊堵口、發展果園、配套林網”的建設方針,先后啟動實施治沙造林、封灘(沙)育林、退化林分修復、森林撫育等重點項目,通過長期的艱苦努力,重點風沙口基本治理,農田防護林不斷完善。全市現有林地145.83萬畝,草地343.26萬畝,濕地面積111.06萬畝,全市森林覆蓋率達到3.54%,草原綜合植被蓋度達到17.3%。

下一步,敦煌將以敦煌文化遺產、自然遺跡和黨河綠洲為核心保護目標,以“三核兩邊九口”(“三核”即莫高窟、敦煌綠洲、陽關綠洲;“兩邊”即庫姆塔格沙漠和鳴沙山邊緣、綠洲邊緣;“九口”即黃沙梁子風沙口、疙瘩井風沙口、大泉村風沙口、芭子場風沙口、二層臺子風沙口、西戈壁風沙口、秦家灣-黑山嘴風沙口、陽關風沙口和二墩風沙口九大風沙口)為重點防治區域,采取工程治沙、封沙育林(草)、沙化土地封禁保護、退化林草修復等措施,加快沙化土地治理,有效遏制庫姆塔格沙漠東進擴張,維持鳴沙山穩定性。同時,進一步完善綠洲外圍和內部防護林草帶和林網體系,筑牢敦煌綠洲生態屏障,助力大敦煌文化旅游經濟圈核心區發展,搶占“一帶一路”文化和生態制高點。