基于主成分改進(jìn)的Logistic 回歸模型方法在大學(xué)生低碳行為中的應(yīng)用

袁小博 馮仰珍 李 晨

(張家口學(xué)院,河北 張家口 075000)

堅(jiān)定不移地推動(dòng)“雙碳”工作落地落實(shí),是國(guó)家的重要戰(zhàn)略部署和規(guī)劃。黨的二十大報(bào)告明確提到2035年要實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)生活方式廣泛形成、碳排放達(dá)到峰值后穩(wěn)步下降、生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)、美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)等基本目標(biāo)[1]。《加強(qiáng)碳達(dá)峰碳中和高等教育人才培養(yǎng)體系建設(shè)工作方案》[2]《綠色低碳發(fā)展國(guó)民教育體系建設(shè)實(shí)施方案》[3]等文件于2022年相繼頒布,提出“引導(dǎo)青少年牢固樹立綠色低碳發(fā)展理念”“實(shí)現(xiàn)學(xué)生綠色低碳生活方式及行為習(xí)慣的系統(tǒng)養(yǎng)成與發(fā)展”。作為較高層次的受教育者,大學(xué)生接觸社會(huì)信息的數(shù)量、頻次與程度往往較高,對(duì)于低碳行為的理念也更容易接受。大學(xué)生應(yīng)該成為低碳行為新風(fēng)尚最積極、最活躍的倡導(dǎo)者和引領(lǐng)者,而不僅僅是低碳行為的主要參與主體。基于此,對(duì)張家口市大學(xué)生的低碳行為及其影響因素進(jìn)行調(diào)查研究,不僅可以充分了解張家口市大學(xué)生對(duì)于低碳行為的認(rèn)知以及態(tài)度,也可以為其他高校進(jìn)一步提升大學(xué)生低碳行為的行動(dòng)自覺性,針對(duì)性地開展低碳行為的教育、引導(dǎo)、宣傳、踐行等活動(dòng)提供一定的理論參考。

1 基于主成分改進(jìn)的大學(xué)生低碳行為影響因素Logistic回歸模型

1.1 “低碳行為”核心概念界定

低碳行為是指在生活和工作中采用一系列的環(huán)保、節(jié)能措施,減少二氧化碳和其他溫室氣體的排放,以降低對(duì)氣候變化的危害。低碳行為包括但不限于使用可再生能源、減少能源浪費(fèi)、循環(huán)利用資源、拒絕一次性物品的使用、進(jìn)行垃圾分類、出行乘公共交通工具、步行或騎自行車代替駕駛、購(gòu)買綠色產(chǎn)品等行為。積極踐行低碳行為,可以為改善環(huán)境、節(jié)省能源、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

1.2 數(shù)據(jù)來源及信度效度檢驗(yàn)

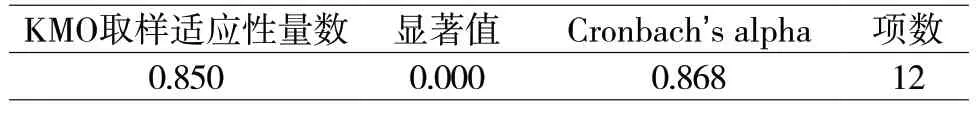

本研究所使用的數(shù)據(jù)均來自2023年對(duì)張家口市三所高校(張家口學(xué)院、河北北方學(xué)院、河北建筑工程學(xué)院)在校大學(xué)生的隨機(jī)抽樣調(diào)查。本次調(diào)查利用問卷星發(fā)放問卷798份,回收問卷672份,其中有效問卷645份,有效率為95.98%。采用計(jì)算Cronbach’s alpha系數(shù)和KMO檢驗(yàn)對(duì)問卷的有效度進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果如表1所示,信度為0.868,效度為0.850,符合相關(guān)要求。

表1 Cronbach’s alpha系數(shù)及KMO檢驗(yàn)

1.3 變量定義

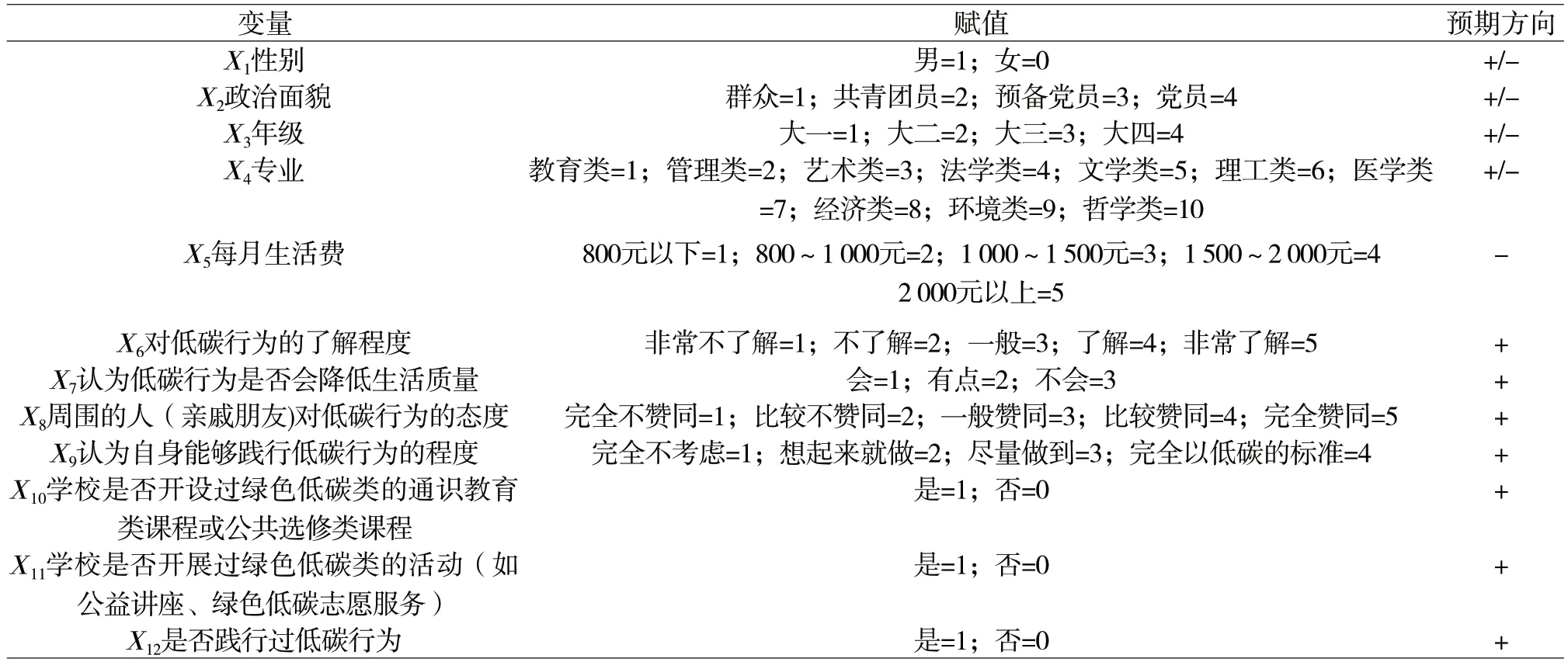

以大學(xué)生是否踐行低碳行為為因變量,其賦值為“是=1,否=0”,大學(xué)生個(gè)人特征、對(duì)低碳行為的態(tài)度、周圍人對(duì)低碳行為的態(tài)度以及所在學(xué)校對(duì)低碳行為的支持度等因素作為自變量,各變量相關(guān)賦值如表2所示。

表2 變量定義

1.4 基于主成分改進(jìn)的大學(xué)生低碳行為影響因素Logistic回歸模型構(gòu)建

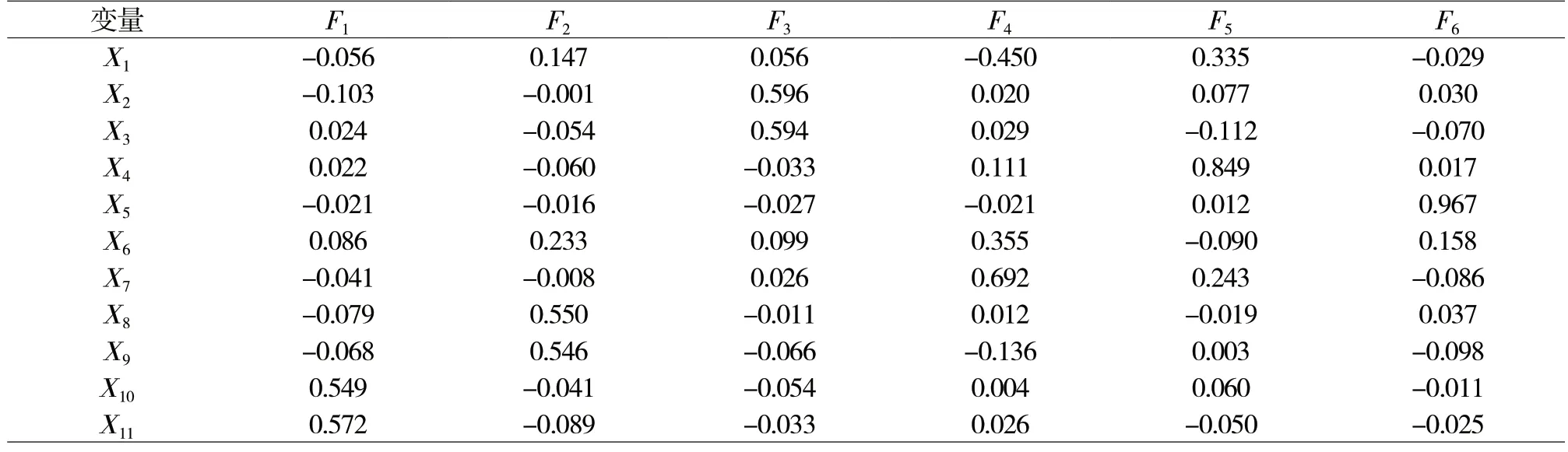

為消除各變量之間的共線性,首先對(duì)張家口市大學(xué)生低碳行為影響因素利用SPSS 26.0對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行主成分分析,以主成分F1、F2、F3、F4、F5、F6作為新的變量(特征值均大于1),建立張家口市大學(xué)生低碳行為影響因素的Logistic回歸模型為:

成分得分系數(shù)矩陣結(jié)果如表3所示。

表3 成分得分系數(shù)矩陣

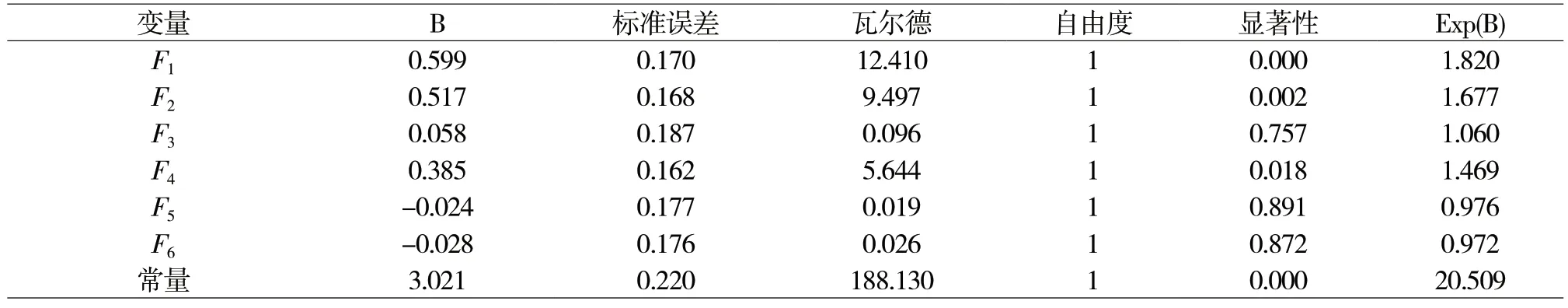

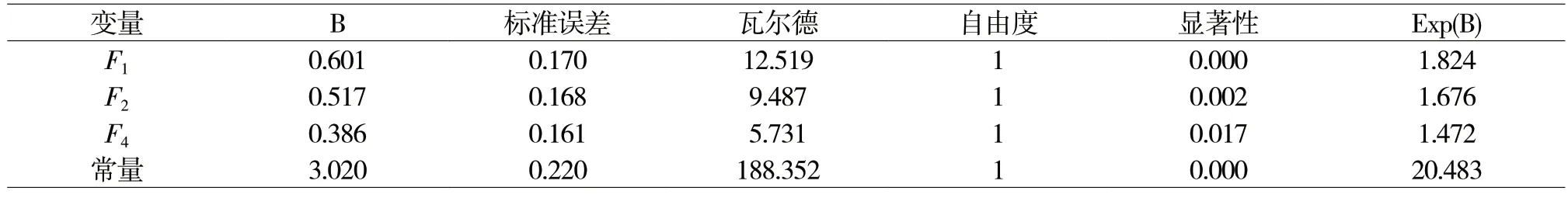

由表4可知,主成分中F3、F5、F6顯著性p值大于0.05,表明F3、F5、F6對(duì)大學(xué)生低碳行為的影響并不顯著。

表4 基于主成分改進(jìn)的大學(xué)生低碳行為L(zhǎng)ogistic回歸分析結(jié)果

剔除主成分F3、F5、F6,重新建立模型為:

重新利用SPSS 26.0進(jìn)行回歸分析,結(jié)果如表5所示,得到最終Logistic回歸模型為:

表5 基于主成分改進(jìn)的大學(xué)生低碳行為L(zhǎng)ogistic回歸分析結(jié)果(剔除變量后)

又根據(jù)成分得分系數(shù)矩陣可以得知:

則由此可得,大學(xué)生低碳行為影響因素的Logistic回歸函數(shù)為:

1.5 結(jié)果分析

從各影響因素的回歸系數(shù)正負(fù)情況和絕對(duì)值來看,學(xué)校是否開設(shè)過綠色低碳類的通識(shí)教育類課程或公共選修類課程(X10)、對(duì)低碳行為的了解程度(X6)、學(xué)校是否開展過綠色低碳類的活動(dòng)(X11)、周圍的人對(duì)低碳行為的態(tài)度(X8)、認(rèn)為低碳行為是否會(huì)降低生活質(zhì)量(X7)、認(rèn)為自身能夠踐行低碳行為的程度(X9)等因素,對(duì)張家口市大學(xué)生低碳行為的影響比較大。其中,大學(xué)期間學(xué)校是否開設(shè)過綠色低碳類的通識(shí)教育類課程或公共選修類課程對(duì)大學(xué)生低碳行為影響最大,并呈正相關(guān)。

從各影響因素對(duì)大學(xué)生低碳行為的作用機(jī)理看:(1)大學(xué)生個(gè)人特征(性別、政治面貌、年級(jí)、專業(yè)及每月生活費(fèi))對(duì)其是否踐行低碳行為均有影響。在性別方面,實(shí)踐低碳行為的男生比例略高于女生。在政治面貌,黨員踐行低碳行為的比例較之群眾、共青團(tuán)員、預(yù)備黨員較低。在年級(jí)方面,大三、大四學(xué)生踐行低碳行為的比例較之大一、大二學(xué)生更低,原因在于黨員學(xué)生的年級(jí)往往較高,多出現(xiàn)在大三、大四,而隨著大學(xué)生年級(jí)的增高,考研、就業(yè)等所面臨的壓力越來越大,學(xué)生更多精力投入到個(gè)人職業(yè)能力和專業(yè)能力提升上,從而忽視了對(duì)低碳行為的踐行。在專業(yè)方面,理科類的學(xué)生踐行低碳行為的比例較之文科類學(xué)生更高,原因在于理科類學(xué)生在專業(yè)課程知識(shí)學(xué)習(xí)上,往往比文科類學(xué)生涉及更多的數(shù)據(jù)分析和計(jì)算,對(duì)于碳足跡以及碳排放有更加理性和清晰的認(rèn)識(shí),其個(gè)人踐行低碳行為的理念會(huì)更強(qiáng)。(2)大學(xué)生對(duì)低碳行為的態(tài)度是他們是否踐行低碳行為的重要影響因素之一。從大學(xué)生個(gè)人態(tài)度而言,大學(xué)生對(duì)低碳行為了解程度越高、認(rèn)為低碳行為對(duì)生活質(zhì)量影響程度越小,大學(xué)生就越認(rèn)同低碳行為的理念,也就更容易身體力行地實(shí)踐低碳行為。從周圍人對(duì)低碳行為的態(tài)度來說,對(duì)低碳行為持認(rèn)同的態(tài)度,自身就容易自發(fā)地踐行低碳行為,同時(shí)也愿意帶動(dòng)周圍朋友積極投身低碳行為中,進(jìn)而促進(jìn)大學(xué)生群體踐行低碳行為。(3)大學(xué)生所在學(xué)校對(duì)低碳行為的支持度對(duì)其是否踐行低碳行為影響顯著。大學(xué)期間開設(shè)綠色低碳相關(guān)課程及組織開展相關(guān)活動(dòng),可以為學(xué)生提供一個(gè)良好的交流和實(shí)踐平臺(tái),使其充分了解低碳行為,并在活動(dòng)中更好地通過實(shí)踐認(rèn)識(shí)低碳的意義、增強(qiáng)低碳理念,從而自覺地在以后的生活中實(shí)踐低碳行為,所以學(xué)生對(duì)于低碳行為的實(shí)踐程度也會(huì)更高。

2 政策建議

2.1 個(gè)人層面

2.1.1 強(qiáng)化低碳行為學(xué)習(xí)

大學(xué)生應(yīng)以問題為導(dǎo)向,開啟主動(dòng)學(xué)習(xí)之路,在學(xué)習(xí)過程中通過知識(shí)平臺(tái)查詢并閱讀相關(guān)書籍或參考文獻(xiàn),積極了解低碳理念的發(fā)展、低碳行為的類別以及碳達(dá)峰碳中和等相關(guān)知識(shí),豐富自身低碳知識(shí)儲(chǔ)備,形成綜合性知識(shí)圖譜。

2.1.2 提升低碳行為意識(shí)

大學(xué)生要積極關(guān)注目前生態(tài)環(huán)境問題的狀況,深刻了解實(shí)施低碳行為的重要性與影響力。一方面要增強(qiáng)對(duì)低碳行為的認(rèn)知,主動(dòng)地去實(shí)踐;另一方面也要培養(yǎng)低碳行為的責(zé)任感,積極向周圍的人宣傳低碳知識(shí),逐步引導(dǎo)帶動(dòng)更多人參與到踐行低碳行為中。

2.1.3 積極參與低碳活動(dòng)

一方面,可通過線下參與,從身邊資源入手,加深對(duì)低碳生活的理解;另一方面,可通過線上方式,對(duì)政府、企業(yè)、學(xué)校、社會(huì)公益組織等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布的低碳活動(dòng),結(jié)合自身興趣條件,了解其活動(dòng)事項(xiàng)及流程,積極報(bào)名,讓環(huán)保理念在活動(dòng)中落地生根。

2.2 學(xué)校層面

2.2.1 加強(qiáng)大學(xué)生低碳行為的教育教學(xué)

通過問卷訪談可知,仍有很多學(xué)生所在學(xué)校并未開設(shè)低碳通識(shí)教育類課程或公益講座等,學(xué)校可以此入手,積極發(fā)揮課堂主渠道作用,統(tǒng)籌線上線下教育資源,將綠色低碳發(fā)展有關(guān)內(nèi)容有機(jī)融入高校思政理論課程。引導(dǎo)大學(xué)生通過宣講、報(bào)告會(huì)、座談會(huì)等多種形式,結(jié)合高校形勢(shì)與政策教育,開展學(xué)習(xí)討論,把綠色低碳發(fā)展理念宣傳到點(diǎn)子上、課堂上、思想上。與此同時(shí)也可利用網(wǎng)絡(luò)新媒體的優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮高校思政類公眾號(hào)的示范引領(lǐng)作用,在大學(xué)生群體中廣泛開展“雙碳”教育和宣傳。

2.2.2 將綠色低碳理念積極融入校園建設(shè)

一方面,學(xué)校可根據(jù)實(shí)際情況,積極開展涵蓋節(jié)約用電、節(jié)約用水的校園能耗調(diào)研,建立全方位的校園能源管理工作體系。另一方面,大學(xué)生在餐食上的碳足跡占比最高,高校也可以此入手,暢通學(xué)校食堂的調(diào)研與反饋機(jī)制,充分了解學(xué)生的餐飲需求愛好,優(yōu)化大學(xué)生在餐食方面的服務(wù)與流程,通過推出大、中、小份飯菜等個(gè)性化選擇,提供打包服務(wù)等定制化手段,減少本不應(yīng)發(fā)生的浪費(fèi)現(xiàn)象,引導(dǎo)大學(xué)生踐行低碳行為。

2.2.3 豐富大學(xué)生低碳活動(dòng)的方式內(nèi)容

高校可充分發(fā)揮組織機(jī)制優(yōu)勢(shì),積極豐富大學(xué)生低碳教育活動(dòng)的形式和內(nèi)容,創(chuàng)造全校低碳的環(huán)境與氛圍。例如可充分利用全國(guó)低碳日、世界地球日等主題宣傳節(jié)點(diǎn),組織主題講座、知識(shí)競(jìng)賽、征文比賽等多種形式教育活動(dòng)[4],持續(xù)開展節(jié)水電、節(jié)糧、垃圾分類、校園綠化等校內(nèi)實(shí)踐競(jìng)賽,積極組織大學(xué)生開展研學(xué)走訪、社會(huì)調(diào)查、志愿服務(wù)等校外實(shí)踐活動(dòng),幫助大學(xué)生進(jìn)一步了解低碳理念,增強(qiáng)大學(xué)生踐行低碳行為的內(nèi)生動(dòng)力。

2.3 社會(huì)層面

2.3.1 重視低碳行為宣傳

由問卷數(shù)據(jù)得知,70%的學(xué)生對(duì)低碳行為了解有限。因此,為提高大學(xué)生群體對(duì)低碳行為的認(rèn)知,政府應(yīng)該加大宣傳力度。宣傳內(nèi)容上,要宣傳低碳行為是什么,怎么做,讓低碳行為不只成為口號(hào),還要切實(shí)行動(dòng)起來。宣傳方式上,可充分利用網(wǎng)絡(luò)新媒體等渠道,通過報(bào)紙、電視、短視頻、公眾號(hào)等多種形式,積極拓寬學(xué)生認(rèn)知渠道,普及低碳理念,引導(dǎo)宣傳低碳行為。

2.3.2 積極完善服務(wù)低碳的相關(guān)體系

一方面可加大投入,積極打造和拓展低碳服務(wù)供應(yīng)鏈,鼓勵(lì)企業(yè)開展綠色采購(gòu)、制造工藝、包裝設(shè)計(jì)及產(chǎn)品運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全周期的綠色環(huán)保,為大學(xué)生低碳行為奠定良好基礎(chǔ)[5];另一方面要大力開展改革試點(diǎn),通過智能AI技術(shù)與低碳產(chǎn)業(yè)互融合作、低碳文創(chuàng)產(chǎn)品流量IP帶動(dòng)其低碳產(chǎn)品發(fā)展等措施,積極帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),營(yíng)造濃厚的大學(xué)生低碳行為社會(huì)環(huán)境。

2.3.3 完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

一方面,政府應(yīng)積極完善綠色標(biāo)準(zhǔn)、綠色認(rèn)證體系和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系,加強(qiáng)高校低碳效益評(píng)價(jià)組織機(jī)制建設(shè),將低碳實(shí)踐率納入各級(jí)政府績(jī)效考核等各種針對(duì)低碳行為的政策。另一方面,加強(qiáng)法規(guī)支持,通過激勵(lì)策略促進(jìn)人們踐行低碳行為,如建立節(jié)能減排激勵(lì)機(jī)制、稅費(fèi)減免政策、低碳信用積分等,積極激勵(lì)大學(xué)生踐行低碳行為。

3 結(jié)語

本次調(diào)研以問卷形式對(duì)張家口市三所高校大學(xué)生的低碳行為及其影響因素進(jìn)行分析研究,并從個(gè)人、學(xué)校、政府三個(gè)層面提出促進(jìn)大學(xué)生低碳行為的相關(guān)建議。值得注意的是,大學(xué)生低碳行為的提升并不僅僅從大學(xué)生個(gè)人的角度,更應(yīng)該將其放在社會(huì)發(fā)展、公民責(zé)任感培養(yǎng)的角度,積極發(fā)揮多方優(yōu)勢(shì)、凝聚教育合力,進(jìn)一步激發(fā)大學(xué)生踐行低碳行為的內(nèi)在活力與動(dòng)力。