二十世紀章草圖景略觀

周鴻鵬

章草、今草、狂草構成了草書的完整體系,章草作為今草與狂草之先導,盛行于東漢,至魏晉、唐、宋每況愈下;元代趙孟頫倡導復古之風,經明代宋克等書家一道努力,章草一度重返書壇,清代又呈式微局面;進入清末民初,政治的高壓與科舉制度的廢除,深厚的文化積累與自由的文化交流同步,使得書法發展呈現自由化與復雜化,章草在這個時期再次復興,隨之涌現出一大批以寫章草為主的書家,如沈曾植、王世鏜、章炳麟、羅復堪、卓定謀、林志鈞、王秋湄、周肇祥、余紹宋、馬一浮、錢玄同、王蘧常、劉延濤、鄭世芬等,冷寂已久的章草被重新認識,沒落的局面發生根本性改變。

章草自初創起就屬帖學一脈,然民初延續清代『碑學』運動,加之考古界帶來新出土的文獻,使章草取法不再是單一的帖學,而是在碑學與帖學的雙重軌道上傳承與創新,形成碑派與帖派兩條基本路線。以碑派為代表的主要書家有沈曾植、王世鏜、羅復堪等人,風格偏質樸剛健、古拙渾厚;以帖派為代表的書家主要有錢玄同、余紹宋、沈從文等人,風格偏纖柔綺麗、疏放妍妙。值得一提的是,在民國諸多章草大家中,王蘧常出碑入帖,實現了碑帖融合。

在碑派章草書家中,沈曾植是首位集大成者,他最重要的意義是扛起衰弱二百余年的章草大旗,其書風演變主要分三個時期:一九一〇年以前以帖為宗,以晉人行草、黃庭堅、米芾為主要取法對象;一九一〇年至一九二〇年由帖入碑,向張裕釗、包世臣取法,在這期間,沈氏對《流沙墜簡》的臨習直接奠定了他晚年書風的基礎;一九二〇年之后形成自己的面貌,達到巔峰。

故沈曾植碑派章草書風的形成得益于由帖入碑的書學淵源,他以方折、艱澀、中實的碑派線條書寫章草之形,以碑版之質古與草書之流美相互融合,強化了線條的流動性和節奏感,最終形成醇古奇肆的面貌。沈曾植的碑派章草價值在于拓展了清代碑學的書體范疇,接續了元明章草,同時也對書法史演進與中國新舊文化變革作出回應。

有『三百年來筆一支』美稱的王世鏜,是繼沈曾植之后在章草領域取得突破的書家。他長期生活于漢中地區,有向漢碑原石取法的優越條件,故其章草胎息于漢隸,筆多波磔,尤其是橫畫起收處猶存隸意,別具一格。王世鏜還對《爨寶子》用功尤勤,得碑刻精髓,為其碑派章草的創變奠定良好基礎。與沈曾植章草相比,他的用筆多方勁樸厚,鋒芒多外露,整體上更趨于方峻,透露出野逸之氣。正如他自己所說,因久居深山,未曾聽聞方家高論,作品不免略帶鄉野氣。但這并不會對其書法成就形成阻礙,相反,這種放縱不羈的感覺,使其書風更顯淳樸閑適,一派天機,形成與其他書家不同的書法品格。《與母房太夫人行述》是王世鏜晚年成熟風格的代表作,金石氣濃郁,只是并未達到人書俱老之妙境,這與他生命短暫,僅活了六十五歲有很大關系,他在藝術上的才情還未被完全挖掘。

在沈曾植、王世鏜等碑派書家的影響下,羅復堪將碑派章草推向了一個新高度。其章草得力于隸書與北朝碑版,渾厚敦樸,氣勢開張;羅復堪還受其師康有為影響,遍臨漢魏六朝碑版,對碑派書法進行了深度學習,因而筆力勁健,古雅凝重,意韻深厚,將其稱之為碑派章草大家當之無愧。

此一時期,碑派書風在向前發展的同時,帖派書風也進行著積極探索,代表人物有錢玄同、余紹宋、沈從文等。

錢玄同是帖派章草書家隊伍的中堅,并且作為文字改革的先鋒,一度引領著中國文字的改革走向。在這種背景下,其章草藝術是與其文字改革觀念相適應的,提倡將章草中的異體、偏旁等有歧義之處進行規范化處理。錢玄同章草以《急就章》《月儀帖》《出師頌》等經典法帖為根本,亦師法沈曾植,最終形成了自己的風格。其章草最大的特點是字字獨立,弱化牽絲映帶,結構左右開張,橫向取勢,富于隸書意味,這是他與同時代其他章草大家的顯著區別。錢玄同的章草具有濃厚的學者氣息,他一方面踐行著筆墨當隨時代的理念,另一方面也并未偏離書法以實用為主的本意,但是這種探索并不適合書法的長久發展,遂難以持續。

余紹宋也是帖派章草的代表書家之一,他的章草以帖學為基,綜合『二王』書風和正書底蘊,兼以晉人草法,簡化波磔,字里行間充盈著濃郁的書卷氣,這種取法構成了余紹宋章草創作實踐的獨到之處。余紹宋在中年時期受碑學影響,開始著意于北碑,但最后又復歸于帖學,故碑學并未對其帖派章草造成過多影響,最終確立以『二王』帖學為主要面貌的個人書風。作為學者型書家的余紹宋,他的書法審美傾向于平和沉靜,不同于碑派書家的個性張揚,追求奇崛。余紹宋章草書功力雄厚,勁健秀媚,顯得嚴正而規矩,只不過偶有顯露館閣體之風,并且過度追求格調,缺乏性情的表現,最終導致個人書法面目并不突出。

沈從文不僅是文壇翹楚,在書法上也有相當造詣,他將帖派章草推向更加儒雅的境界。沈從文章草更多是從元明書家中取法,伴以簡牘風韻,在他深厚的文學底蘊的支撐下,書風灑脫自然,同他的文學作品一樣,干凈純粹。沈氏章草呈現出清新淡雅的姿致,在用筆上不強調厚重感,顯今妍面貌,這是帖派書法的顯著特征,與碑派章草的奇肆開合形成鮮明對比,在個性的表達上稍有不足。從其書作來看,盡管他并未過多從北碑書法中取法,但并不顯柔媚軟性,雖未脫元明氣息,卻更富于雍容氣象,這是他的章草能夠在大師如云的民國得以立足的關鍵。

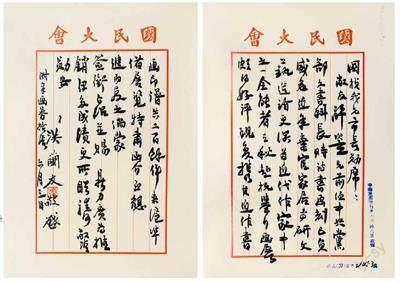

民國章草書家,要么以碑派顯,要么以帖派稱,而王蘧常開近代章草碑帖融合之肇基。謝稚柳評價其曰:『是章草,非章草,實乃蘧草,千年以來一人而已。』王蘧常以沈曾植為師,書風高古樸茂,用筆純為中鋒,線條厚重有力,這顯然得益于其深厚的魏碑功底。之所以呈現新境,首先是王蘧常未與沈曾植一樣執著于北碑的方筆側翻,以中鋒代替側鋒,整體更顯圓融厚重;其次是將凝重的北碑與流暢的章草相結合,使該時期章草面目為之一變,與沈曾植、王世鏜的碑派書風形成對比,在方折之中寓圓融,深刻踐行了康南海的『融碑鑄帖』論。王蘧常書作甚多,而最值得稱贊的是其手札,不僅可以窺見其各個時期的書風變化,最重要的是其佳作大都集中于此,經八十余載書法探索,終成卓然獨立的『蘧草』。

民國章草一方面承襲了清代后期形成的以碑學為重的書學觀念,這種觀念促使碑派技法向草書滲入,并實現民國時期章草的復興,形成帶有濃郁碑意的章草新風;另一方面帖派章草也從未中斷民族傳統,艱難前行。在眾多民國章草名家中,沈曾植身先士卒,為后世開啟北碑與章草融合之風氣,但并未至大成之境。其他章草書家要么囿于帖學范圍,要么多得碑學沾溉,與碑帖相融的境界相去甚遠。只有王蘧常實現了碑帖融合,他的成功離不開自身的天賦與努力,當然更離不開其師沈曾植的耳提面命,在碑派章草與帖派章草的矛盾關系中找到了融合的平衡點,其書學思想蘊含著樸素的辯證法觀。

在草書體系中,章草歷史淵源最為久遠,但在很長一段時間中卻并未獲得與之相匹配的歷史地位,幸得民國書家青睞,再次復興,改變了千余年來草書創作今草盛、章草衰的格局。

作者單位:山西師范大學書法學院