黃庭堅楷書《狄梁公碑》探賾

郭敏

摘 要:黃庭堅的草書、楷書、行書都取得了巨大的成功,《狄梁公碑》是其楷書書法風格成熟時期的作品,通篇氣韻生動,既有唐人楷則,又流露出宋人尚意之態。

其楷書作品寬松、自由,創造了一種新體楷書,是對晉唐楷法的一種突破,具有深遠的意義與審美價值。

關鍵詞:黃庭堅 楷書 《狄梁公碑》 探賾

楷書始于漢末,盛行于魏晉南北朝,唐代達到巔峰,楷書多以結構方正,筆畫平直為特點。黃庭堅一生博學多識,在詩詞、文章、書法等許多藝術領域中都取得了巨大成就。《宋史》載:『庭堅學問文章,天成性得,陳師道謂其詩,得法杜甫,學甫而不為者。善行草書,楷法亦自成一家。』[1]可見黃庭堅書法能博采眾家之長,其楷書自成一體。黃庭堅云:『小時雙鉤學楷法。』[2]據此,我們知道黃庭堅學書應是從楷書入手。

又自云:『余嘗觀漢時石刻篆隸,頗得楷法。』[3]他認為其楷法是從漢代石刻的篆隸書中所得。他還說:『欲學草書,須精真書,知下筆向背,則草書不難工矣。』[4]主張學書必須打好基礎,循序漸進。從黃庭堅楷書的體勢和用筆特點看,他應是從唐楷入手,取法對象主要是顏真卿、柳公權、褚遂良等,并上溯鍾繇、王羲之,且又得筆于《瘞鶴銘》。其楷書多件作品亦呈此數家風貌,在不同時期不同作品中有不同的表現形式與側重,黃庭堅楷書博采眾家之長后又自成一體,成績顯著。對于黃庭堅擅長之書體,歷來觀點不盡一致。

關于《狄梁公碑》

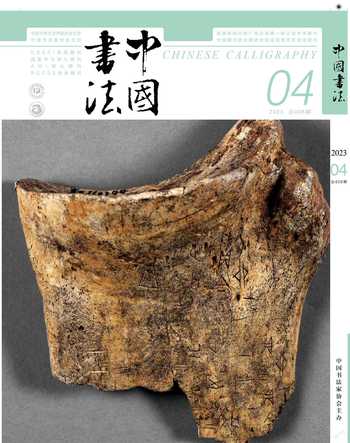

狄梁公,即狄仁杰,字懷英,太原人。高宗時任大理寺丞、寧州、豫州刺史等職。武則天時為酷吏來俊臣誣陷謀反而下獄,貶彭澤縣令,后在營州之亂時被起復,再次拜相,以不畏權貴著稱于世,睿宗時,追封梁國公。狄仁杰死后,各地陸續建祠堂立碑,據史籍記載,有唐李邕撰,張庭珪書八分體《唐魏州刺史狄仁杰生祠碑》;唐馮宿撰,胡證楷書《唐狄梁公祠堂碑》;唐元通禮撰,黨復書《唐豫州刺史狄梁公碑》等。黃庭堅對狄仁杰的人品極為敬佩,曾作詩云:『鯨波橫流砥柱,虎口活國宗臣。小屈弦歌百里,不誣天下歸仁。』[5]《狄梁公碑》為范仲淹撰文,此碑自署『左朝奉郎、集賢校理、管勾亳州明道宮黃庭堅書』。此碑原在江西九江,兩次鐫刻立石盡毀,元代重新上石,亦毀,傳世拓本極少,所傳一為宋拓本,一為元刻明拓本,明代盛時泰《蒼潤軒碑跋》、明代趙崡《石墨鐫華》、明代孫鑛《書畫跋跋》、清代孫承澤《庚子銷夏記》等書著錄。

《狄梁公碑》的內容主要贊揚了狄仁杰的豐功偉績,文中先從狄仁杰的人品寫起,交待了他的生平事跡,對其人品、才干進行了評議。范仲淹把儒學的忠孝倫理和經世致用精神融合在了這篇碑文中。該碑前刻有『朝散大夫行尚書吏部員外郎、知潤州軍州事上騎都尉、賜紫金魚袋范仲淹撰』,介紹了范仲淹生前的官職。清代孫承澤《庚子銷夏記》有云:『碑為范文正公撰文,黃文節書文,載梁公事極悉,書極端謹,不類他書。以梁公之勛德,文正之文章,文節之妙筆,可稱三絕。』[6]此碑書法上乘,形韻到位,風格溢出,被稱為『三絕碑』。

《狄梁公碑》署『管勾亳州明道宮黃庭堅書』,考《山谷先生年譜》『紹圣元年(一〇九四)六月,黃庭堅管勾亳州明道宮』。[7]

黃庭堅紹圣元年閏四月甲申從所請,先后知宣州、鄂州。六月,又被任命為管勾亳州明道宮。則碑應書于宋哲宗紹圣元年(一說為宋哲宗元祐八年,即一〇九三年),黃庭堅時年五十歲。

北宋紹圣元年黃庭堅抄錄范仲淹舊文,刻石立碑。

碑原在江西九江,石久毀,宋拓本極為罕見。明代趙均在《金石林時地考》中著錄:『《狄梁公碑》在九江彭澤縣,由范仲淹撰文、黃庭堅書。』[8]南宋董史《書錄》卷中載:張淏《云谷雜記》云:『往時禁東坡、山谷書,令下之日,其書焚燒殆盡,碑刻則例皆毀仆。

韓子倉云:「士大夫有其書者皆深藏,遇好事者相引入密室中,屏人相示,猶惴慄恐有竊窺者。」其禁嚴如此。高宗方弛其禁。近日滁州《醉翁亭記》、九江《狄梁公碑》皆是用模本重刊。』[9]經過了黨禍和戰亂,黃庭堅的碑刻與墨跡毀失很多,《狄梁公碑》于紹興中又有重刻,據南宋王明清《揮麈錄》三錄卷二記載,琢玉坊是以刊刻蘇軾、黃庭堅等人的書跡而聞名于士大夫之間,[10]曾毅公《石刻考工錄》輯錄:『蔡宏自署「廬山琢玉坊」,于宋高宗紹興六年(一一三六)刻《狄梁公碑》』,[11]不過此石已損毀。元仁宗延祐二年(一三一五)彭澤縣主簿馮文敏、彭澤縣尹李公澤又重刻此碑,后亦損毀,元刻明拓本整紙卷軸裝,為陋馨室藏本,現藏上海圖書館。共二十六行,行八十余字,帖芯高172c m,寬91c m。末行有元延祐二年重刊款:『延祐歲次乙卯嘉平進義校尉、江州路彭澤縣主簿馮文敏,承務郎、江州路彭澤縣尹兼勸農事李公澤監視重鐫立石。』刊刻精良,墨色黝黑古厚。卷軸上端有民國十八年(一九二九)褚德彝長跋,葉恭綽觀款。鈐有『績溪胡澍、川沙沈樹鏞、仁和魏錫曾、會稽趙之謙同觀審定印』印章,其元刻本亦不多見。

另,北京大學圖書館藏黃庭堅《狄梁公碑》,王大成(集樓)題為『宋拓』,一百七十五行,共一千九百一十字,刻帖高24c m,寬14c m。劉喜海、任杰、王大成、魏稼孫、沈樹鏞藏拓,王大成題簽。內鈐印:『覺盦任杰收藏金石書畫』『集樓所藏金石』『韶九』『王大成印』『臣喜海印』『劉喜海』『燕庭』『大成』『吉父所得』『王成吉金樂石』『有金石癖』『錫曾讀碑之印』『鄭齋』。作為宋代石刻的《狄梁公碑》經過刻工的二次創作且只留下拓本,能否完全表現黃庭堅書跡的原貌則值得深思,恐遺些許山谷書法精神。另外甘肅省寧縣亦有《狄梁公碑》,不過此碑不同于江西九江之碑,因狄仁杰在武則天垂拱年間出任寧州(甘肅寧縣、正寧一帶)刺史,州人感其德政,為其立生祠,碑曰:『德政碑』。明邊國柱將范仲淹之文重刻于石,碑首篆書『唐狄梁公之碑』,此碑在寧縣博物館,明代碑刻不振,其原因在于碑刻已失唐宋碑刻所具有的漢字造型的原創性,其價值遠不及北京大學圖書館所藏宋拓本,當年著名學者羅振玉根據當時中國文物市場行情,出售所藏宋拓《狄梁公碑》,售價高達兩千塊大洋,而沈周與唐云的畫作當時只不過值兩百至三百塊大洋。

《狄梁公碑》藝術研究

黃庭堅是中國書法史上少有極富創新意識的書家之一,他的小楷代表作《金剛經》,雖小字而具萬丈之勢。南宋范成大謂:『光風轉蕙,泛崇蘭些,此山谷先生小楷氣象也。』[12]范成大以《楚辭·招魂》中描寫風光秀麗的句子來形容黃庭堅的小楷,頗能傳其神。而黃庭堅的大字楷書更具特色,其代表作有《水頭鑊銘》《狄梁公碑》《王純中墓志銘》等。黃庭堅的楷書多介于真行之間,尤其是他的大字楷書行意明顯,其中《狄梁公碑》較為特殊,行意較少,字亦不大,其風格不同于其他大字楷書,亦與小字有別。《狄梁公碑》向來以狄仁杰事、范仲淹文、黃庭堅書,被稱為『三絕』,但明代王世貞在《弇州山人四部稿》中說:『然文篇法既俳,書勢亦傾側,未足絕也。』[13]這是審美觀念不同所致。明代趙崡《石墨鐫華》中說:『自古正書法,無作傾側筆者。晉人法在態中,故圓而多逸;唐人態在法中,故方而多遒。宋初諸人,猶遵唐矩;四大家出,而唐法盡變,競為傾側矣,魯直其尤甚者。』[14]其實從二人的批評之詞中可看出黃庭堅楷書的變古出新。

《狄梁公碑》書法與常見的黃庭堅楷書書跡不同,其楷書多是舒展開拓,用筆恣肆放縱,而《狄梁公碑》卻風格獨特,用筆遒勁穩健,書體雖傾側,但極端謹,觀《狄梁公碑》,撇、捺拖出特點已經明顯體現。清代梁巘《承晉齋積聞錄》中有云:『蘇東坡、黃山谷其撇、捺拖出姿態宕逸,皆本于《瘞鶴銘》。』[15]黃庭堅《狄梁公碑》從《瘞鶴銘》中得到啟示,并為之所用,或取法其結字體勢,或吸收其筆法。黃庭堅是善學之人,在法《瘞鶴銘》的基礎上,黃庭堅又法各家之長,明代董其昌說:『山谷老人得筆于《瘞鶴銘》,又參以楊凝式骨力,其欹側之勢,正欲破俗書姿媚。』[16]《瘞鶴銘》原石在長江中的焦山西麓石巖上,焦山在今鎮江境內,黃庭堅在淮南游學,被其氣息所吸引,與《瘞鶴銘》的相遇令他的楷書扎根于魏晉南北朝之風韻。明代李日華在《味水軒日記》中說:『宋蘇、米、黃皆喜擘窠大書,米于顏、柳間取筋,蘇于季海取肉,涪翁晚得《瘞鶴銘》摹之。』[17]《瘞鶴銘》對黃庭堅行楷書風格的形成起了一定的催化作用。黃庭堅說:『《瘞鶴銘》,大字之祖也。往有《故一切導師》之碑,字可與之爭長,今亡之矣。』[18]可見他對《瘞鶴銘》的評價極高,同時亦啟發了黃庭堅楷書的緊結逸發之風。《瘞鶴銘》是摩崖石刻,關于他的作者,歷來眾說紛紜,宋代黃伯思在《東觀余論》中對《瘞鶴銘》做了縝密的考證,提出了《瘞鶴銘》為南朝陶弘景書寫的結論,這個結論是經過縝密考證而獲得的。清代楊守敬亦云:『焦山《瘞鶴銘》……山谷直以為逸少書,固屬武斷;至有疑為唐顧況、皮日休書者,亦是臆說。黃長睿以為陶弘景書,當梁天賜十三年,今以書法體格論之,當是也。山谷一生得力于此。』[19]但黃庭堅認為《瘞鶴銘》為王羲之所書,他說:『右軍嘗戲為龍爪書,今不復見。余觀《瘞鶴銘》勢若飛動,豈其遺法邪。』[20]又說:『大字今都不見右軍父子遺墨,欲學書者當以丹陽《瘞鶴銘》字為則。大字難為結密,唯此書無點檢處。』[21]從中可以看出,黃庭堅對《瘞鶴銘》為王羲之手筆深信不疑。明代張丑在《清河書畫舫》云:『《黃魯直年譜》載元祐丁卯歲,行書《大江東去詞》,全仿《瘞鶴銘》法。』[22]所記元祐丁卯(一〇八七),黃庭堅為四十三歲。黃庭堅所作《以右軍書數種贈邱十四》詩云:『小字莫作癡凍蠅,《樂毅論》勝《遺教經》。大字無過《瘞鶴銘》,官奴作草欺伯英。』[23]其論書詩時間為宋神宗元豐三年(一〇八〇),當時黃庭堅三十六歲。據此黃庭堅學《瘞鶴銘》應在元豐三年三十六歲以前,《狄梁公碑》為黃庭堅五十歲時所書,他雖未明言對《狄梁公碑》的直接取法,但很明顯《狄梁公碑》取《瘞鶴銘》間架結體之密,中宮緊收,筆畫外放。康有為說:『宋人以山谷為最,變化無端,深得《蘭亭》三昧,至其神韻絕俗,出于《鶴銘》而加新理,則以篆筆為之。吾目之曰行篆,以配顏、楊焉。』[24]在康有為看來,黃庭堅書法之神韻絕俗,全在能得《瘞鶴銘》之法而出新。

宋人以晉書為高、以王書為尚。黃庭堅說:『書學,要須以鍾、王為師耳。』[25]據不完全統計,黃庭堅對『二王』諸帖題跋達三十余次,其中跋《蘭亭》就有八次之多,可見其對魏晉書家的確深有研究。縱觀《狄梁公碑》基本不脫晉唐法度,而黃庭堅踐行創新,師法『二王』、顏真卿、李邕、虞世南、柳公權、楊凝式多人,在轉益多師中求變通,從而奠定了其楷書獨特的面貌。

《狄梁公碑》的人文氣象

宋代楷書基本上籠罩在晉唐古法之下,楷書的發展并無太大的突破。而黃庭堅在書體的沿革中廣泛的施展其才華,他以藝術的眼光對楷書做了審視,其書風包含著的是獨立個人對于美的審視角度和追求目標,是個人書法美學思想的體現,他突破了傳統審美標準的束縛,并在藝術創作中注入個人審美情感,從而與觀賞者共鳴。

黃庭堅說:『正書如右軍《霜寒表》、大令《乞解臺職狀》、張長史《郎官廳壁記》,皆不為法度病其風神。』[26]黃庭堅的審美妙悟意為應該自家立法,筆墨各系其人,不為法度所縛。黃庭堅所言『風神』就是韻,故肥、瘦、長、短,只要利于表達韻、風神,就無不可。因此,他的審美取向決定其楷書的點畫形態。既要守法,又要超越法,無法從有法中得,黃庭堅強調的是不流于俗。以禪喻書,應該是黃庭堅書論最主要的特征之一,黃庭堅在《題絳本法帖》中評王羲之書云『余嘗評書,字中有筆如禪家句中有眼。至如右軍書,如《涅槃經》說伊字具三眼也。此事要須人自體得,不可見立論便興諍也。』[27]他認為王羲之的書法具有三眼,其書法處處有筆致,深得筆法三昧,而此三昧之妙又在各人心中去品味。其中的禪趣、禪理、禪意充分顯露出黃庭堅以禪喻書。黃庭堅是著名的禪門居士,受到禪風的影響也是顯而易見的,蘇軾用『三反』來概括黃庭堅的書法創作:『魯直以平等觀作欹側字,以真實相出游戲法,以磊落人書細碎事,可謂三反。』[28]這明確揭示了他的書法創作與參禪的直接關系。黃庭堅強調天人合一,反對僵死的成法,主張直指本心、自然流露才是真正藝術體驗的實相。書法是心靈的一種自然流露,反映到筆墨上,要求精神超越規矩法度之外而冥合自然,黃庭堅能取長補短,超然其間。早在元豐三年,時年三十六歲的黃庭堅就提出『隨人作計終后人,自成一家始逼真』的藝術觀,并一生堅持,貫徹在自已的創作實踐中,所以黃庭堅在『宋四家』中最具變革精神。從黃庭堅的性格特征引申開來有一種倔強之美,其書亦具有倔強用筆的典型表現。『倔強』被引入到書法美的領域中,是筆墨線條的擬人化、書藝個性的對象化。明代沈周說:『大小真行,俱有一段不可屈折不可磨滅之氣。』[29]這『不可屈折不可磨滅之氣』是為山谷精神。

余論

縱觀黃庭堅傳世諸作,不同時期書法在不斷地發生變化,而他的楷書自成一格,亦有多種不同的面目形式,這些不同形式,乃是黃庭堅有意識創作的結果。黃庭堅的楷書,它帶來的不僅僅是筆法、字法、章法的創新,更將『尚意尚韻』的追求堅持并貫徹在自己的創作實踐中,使得楷書的標準不再單一,創作空間不再狹窄,讓嚴謹規整的楷書呈現出一派勃勃生機。