應急情境下的急救人力資源問題和調配策略

王 韌 劉芳羽 鐘 婷 劉 杉 李云璁 王 倩 劉紅梅

北京急救中心,北京市 100031

首都北京作為全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心,在日常城市運行之外,還承擔多項首都特色職能職責。近年來,基于各大型公共事件,北京急救中心在黨委領導下,干部職工開足馬力,雙線作戰,實施停休,調整班次,確保傳染病防控工作與院前醫療急救工作同部署、同保障,在切實做好大型公共事件醫療服務保障的同時,滿足市民的院前醫療急救服務需求。在建立外部人員支援機制的同時,中心深挖內部人力資源潛力,對職能部門人員進行全面統籌,對具有相應專業資質、急救經驗和工作能力的人員進行多崗位專業培訓,并進行多崗位調配使用,取得良好成效。本研究結合大型突發公共衛生事件情景下院前急救工作人力資源面臨的實際情況和應對策略,挖掘院前急救人力資源調配使用的工作流程、工作難點與研究討論,提出相關工作建議。

1 傳染病防控下院前急救人力資源需求分析

1.1 院前急救人力資源整體情況 2022年初,北京急救中心人力資源總體情況為人員總數860人,其中編制內職工562人、派遣制職工298人,其中院前急救相關部門和調度指揮中心在崗可調配用于日常急救工作和傳染病防控任務的人員占比近80%,職能部門和急救培訓等業務部門儲備一定比例的可調配用于防控相關崗位的人員。

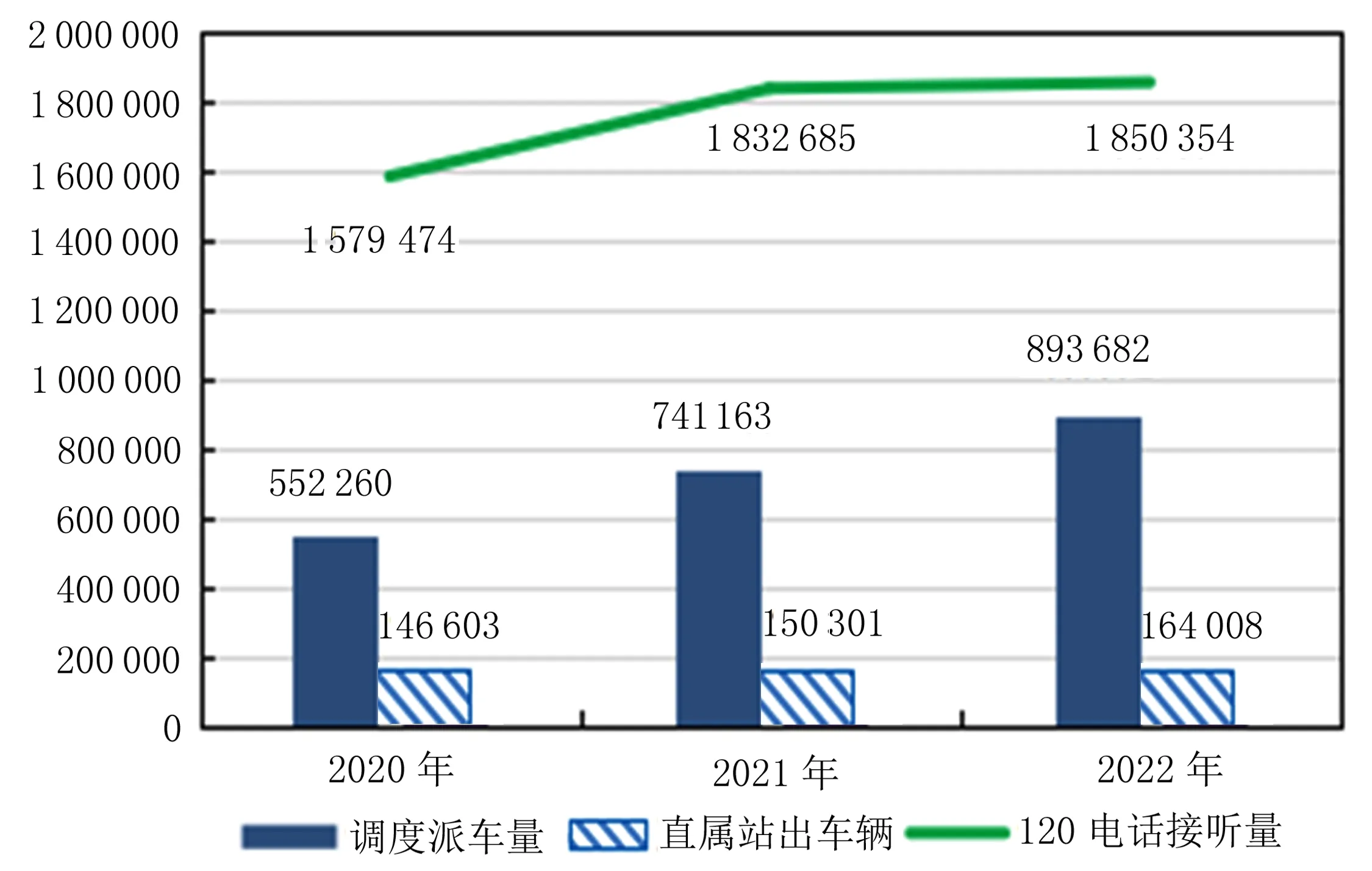

1.2 大型公共事件情景下院前急救服務需求變化及人力需求變化 據統計,北京急救中心2020—2022年120電話接聽量持續增長,截至2022年12月26日,2022年電話接聽量已達1 850 354,已超過2021年全年接聽量1 832 685,相比2020年全年接聽量增長17.15%。調度派車量也逐年增長,比2021年增長20.58%,比2020年增長61.82%。在接聽量持續增長的情況下,北京急救中心仍需承擔多項重大事件保障和突發公共衛生事件醫療服務。見圖1。

圖1 2020—2022年院前急救服務供需情況

在2022年北京冬奧會、冬殘奧會現場醫療保障中,北京急救中心直接負責4個競賽場館、6個非競賽場館,以及冬殘奧開閉幕式、外國元首駐地等醫療保障,直接派出參與冬(殘)奧會保障救護車50輛、負壓車44輛、保障小組78個;在新冠病毒疫情防控工作中,中心承擔全市陽性患者任務調派及轉運工作,為封管控區建立急危重癥患者固定點保障車組,建立集中閉環管理轉運專班與定點救治醫療機構協同運行機制。為保證滿足首都人民日常急救需求,在因大型公共事件導致的院前急救人力資源缺口下,應采取多項人力資源調配使用策略,保證隊伍穩定有序。

2 人力資源調配使用策略

2.1 內部人力資源調配

2.1.1 院前急救崗位原有人員管理。根據我市大型突發公共衛生事件的防控工作實際,北京急救中陸續建立了多個涉疫病例防控專項轉運組和救護車洗消點,保障我市新冠病例急救專項轉運能力。與此同時,為切實應對突發事件狀態下日常院前醫療急救服務需求的激增,120指揮調度中心擴容了調度專席,全體調度員調整工作班次,增加工作時長,全負荷運轉保證120電話及時受理和調派;各急救中心站將四班兩運轉調整為三班兩運轉,減少休息增加班次,在保障日常急救車組數的同時,增加傳染病防控專項轉運車組,為減小因管控措施造成的急救人員非必要減員情況,大量急救人員放棄回家,始終堅守在單位和本職崗位。

2.1.2 院內非急救人員增配管理。(1)選派職能管理人員支援專項轉運組。自2022年年初以來,為保障專項轉運工作順利進行,中心選派10名具有院前醫療急救相應崗位能力的職能管理人員進入防控一線專項轉運組,增加專項轉運車組5個;隨著轉運工作的最新安排部署,中心內部調配參與新冠病例專項轉運工作人員共計140人、162人次;在2022年后期,陸續在職能管理部門增加選派人員進入專項轉運相關專班,保障相關工作得以順暢開展。(2)組建職能管理人員庫。組建120調度受理咨詢席人員庫,由職能管理崗位人員建立輪班機制,參與120電話的接聽受理和咨詢工作,切實保障了120生命線的暢通;5月啟動職能崗位人員支援120調度電話接聽咨詢機制,74名院內職能崗位人員采取輪班制工作,支援7個席位,僅在1個月內就達到累計支援182人次、120電話接聽量約5萬次的工作量。同時,按照“院自為戰”原則,職能管理崗位人員組建核酸采樣工作組,承擔中心內部核酸采樣工作,力爭緩解中心院感部門的防控工作壓力。

2.2 外部人力資源增援管理

2.2.1 北京冬奧會期間城市層面急救服務工作。為做好冬奧期間城市運行日常急救服務,由市衛健委協調抽調北京安貞醫院、北京佑安醫院等25家醫院醫生、護士共232人,中心同北京駿馬客運有限公司等3家社會企業協調支援急救車駕駛員近百人,均進入院前急救崗位提供急救醫療服務,有效補充院前人員隊伍。

2.2.2 疫情防控專項轉運支援。為全力做好疫情期間人員轉運專項工作,由航天中心醫院、北京電力醫院等6家醫院支援院前急救醫生、院前急救護士共計17人,社會企業支援急救車駕駛員22人,所有人員均掌握并遵守轉運流程,保證了對新冠陽性患者的及時接轉和對接暢通。

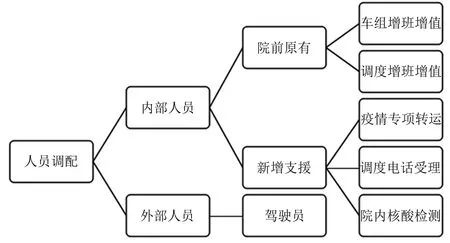

2.2.3 新冠病毒感染高峰期間院前急救運行支援工作。2022年11月以來,北京急救中心通過與北京外企人力資源服務有限公司等社會企業建立支援機制,陸續補充支援服務人員達198人,包括調度分流員137人、院前急救醫生、護士、駕駛員61人。同時,基于屬地保障原則,東城區衛生健康委、西城區衛生健康委、經開區事業局在新冠病毒感染高峰期間對口支援我中心直屬急救中心站 212 人。其中東城區、西城區衛生健康委支援人員類型為院前急救醫生、護士、駕駛員、擔架員,經開區事業局支援人員類型為急救護士、駕駛員。內、外部人力資源調配見圖2。

圖2 人力資源調配策略示意圖

3 院前急救主要經驗

3.1 防控專項轉運急救人員應急梯隊機制運行有效 北京急救中心自2020年以來建立了以院前各急救中心站為主、以院內各職能部門為輔的新冠病例專項轉運急救人員應急梯隊,能夠及時補充增加傳染病防控工作力量。首輪支援從4月啟動,隨著后期實際工作部署,專項組急救人員從27人逐步增加,至需求高峰期,專項組達到94人,有效做好了人員銜接與隊伍準備。

3.2 建立社會支援急救工作機制 結合北京急救中心在冬奧會期間采取社會支援急救工作的實踐經驗和社會資源,北京急救中心與社會企業公司建立了急救專職駕駛員支援合作機制,組建了具有院前醫療急救工作經驗的駕駛員儲備隊伍,隊伍人員經培訓考核,可支援開展相關急救專項轉運工作。“新十條”政策出臺后,120急救電話處于高位運行,12月9日達到歷史極值31 863次,中心迅速擴充完善支援合作機制,大量招募急救調度員和院前急救醫生護士,120電話受理席位由50個增加到100個,增設云調度受理席15個、分流席15個,與此同時與首都醫科大學建立云平臺咨詢席30個。

3.3 進一步固化行政支援調度工作機制 2019年以來,北京急救中心建立了行政職能崗位人員支援120急救調度工作機制,本輪因突發事件導致急救需求量激增,調度指揮中心進一步擴充座席,中心迅速啟動行政人員支援調度工作,全面培訓、規范流程、梳理口徑,保障了120急救電話暢通。自5月起,數十名行政科室人員分為7組并行輪班支援調度崗位,至11月份第二輪次支援時隊伍擴充至87人,涵蓋調度分流席位和調度受理席位。

4 人力資源調配使用現存難點

4.1 突發公共衛生事件導致人員到崗存在不確定性 北京急救中心院前急救一線崗位人員占據工作人員數量主體,因此隨著突發傳染病的管理政策動態變化和疫情發生發展的不同程度,戰斗減員和非戰斗減員情況均容易在感染峰值期集中出現。因此應考慮建立特殊時期生活保障機制,采取封閉集中管理減少職工上下班流動帶來的感染風險,同時為極端工作強度下提供備班備勤機制,確保人員隨時到位。

4.2 內部人員動員和管理上可繼續完善

4.2.1 人力資源整體統籌仍有工作難點。在人力資源整體統籌動員中,仍有工作難點。可考慮從單位黨委層面廣泛充分動員,統一思想,促使干部職工能夠身先士卒,職工聞風而動,全體令行禁止。也可根據實際考慮在特殊情況下,采取以部門為單位整建制轉型支援的工作調配機制,尤其針對部分工作設置較靈活和工作安排受環境影響暫停的部門可整建制進行專項支援工作。

4.2.2 人員信息共享機制應進一步加強。相關工作趨勢分析與信息共享存在孤島,人力資源調配使用仍存在各自為戰情況。建議工作信息匯總后能夠進行內部共享,有關部門對工作發展趨勢進行必要研判和分析。

5 討論

5.1 建立健全應急狀態下的急救人力資源庫 按照崗位需求分層評估人力資源缺口[1],院前急救崗位與調度指揮崗位、院感防控崗位均對外部支援人員提出不同的專業技能要求和職業素養,流行性傳染病本身具有難以預測和復雜多變的特點,應當依據傳染病不同發展階段及院感應急工作的實際需要,依據不同崗位人員狀況,評估可支援人員情形,制定不同人員崗位能力標準及崗位勝任力要求。如探索社會志愿者和醫療救護員在院前急救崗位中的啟用與運用[2],建立全方位、多層次的支援儲備人員庫,便于在規模性傳染病暴發或其他應急狀態下及時調配人員。

5.2 科學評估制定重點支援人員崗位培訓內容 院前醫療急救各項工作具有嚴格的工作流程與環節規定,因此外部支援人員在實際參與工作過程前需進行科學合理的崗前培訓。規模傳染病下,院前急救的實際工作既需要滿足日常急危重癥的救治轉運,同時又需要在日常急救診療基礎上做好傳染病防控消殺措施。故應在支援人員崗前培訓內容中及時調整、補充、更新,與時俱進保持急救職業敏感性[3],使支援人員在掌握日常急救轉運救護環節、車輛駕駛和設備使用、調度指揮流程等相關內容的基礎上,強化傳染病防控知識,做好自我防護,嚴防轉運過程中的感染風險。

5.3 根據工作實際完善人員排班規則 重大公共事件和傳染病流行背景下,隨著政策的動態調整和即時變化,原崗位人員還是支援人員均要在嚴格遵守傳染病防控各項政策下,完成好本職工作和支援任務。在排班時應注意在符合工作負荷運轉的基礎上,在保證完成各項院前急救和轉運任務的基礎上,適當留出機動人員配置與彈性應急空間[4]。在面臨人員身體狀況、突發事件響應和工作政策調整時,能夠最大限度發揮可上崗、可支援人員工作潛力與工作效能。

5.4 持續關注重點崗位及支援人員身心健康 切實落實支援人員尤其是需集中管理人員的用餐、通勤、住宿等相關事宜,保障支援人員合理休息、安心工作[5]。嚴格落實人員上崗、隔離期間全過程的院感防控和消毒滅菌要求,落實防護用品、生活用品等物資保障[6]。同時,注意支援人員在上崗期間的心理健康狀況,尤其是注意疏導人員在一線崗位工作時所易產生的工作壓力與焦慮情緒,可以通過網絡視頻、語音通話、發放慰問信等方式對隔離人員進行適宜關懷,隨時關注人員身心健康狀況。

5.5 運用多重手段進行人員正向激勵 應充分立足黨團支部做好人員精神面貌引領,號召黨員志愿者帶頭參與支援,將勇于奉獻、沖鋒在前的模范人員作為典型進行宣傳報道。同時通過支援前期崗位勝任力評估、支援全程工作量計算等,在績效分配上對支援人員予以支持傾斜,設置體現公平、公正、公開性的績效分配方案[7],充分發揮績效對于人員的激勵作用。還應在工作階段性總結階段通過組織開展人員專項獎勵、表彰等方式,對在支援工作中表現突出,在規模性傳染病中承擔重要責任的工作人員優先予以正向反饋,促進人員管理良性循環,向好發展。