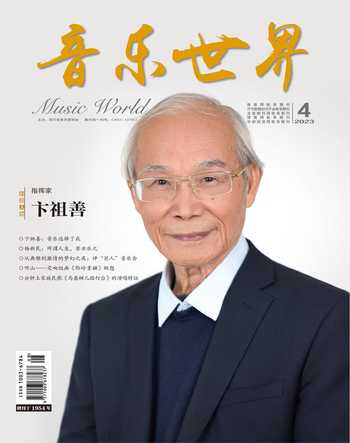

卞祖善:音樂選擇了我

〔摘 要〕87歲的卞祖善,雖然霜染兩鬢,但還是那樣風度翩翩、從容優雅。一生癡迷于音樂的卞祖善,有著并非一帆風順的成長經歷。

對于唱片收藏,卞祖善追求連續性與全面性,就像他站在指揮臺上掌握一份總譜,指揮一支交響樂團那樣,點點相連,面面俱到。

〔關鍵詞〕卞祖善;交響套曲《成都》;中央芭蕾舞團;唱片收藏

“來,擺哈龍門陣嘛!”

“巴適得板!”

熟悉的成都話在成都城市音樂廳里響起。臺下掌聲雷動,全場聽眾在指揮的帶動下齊聲高喊:“巴適得板!”

一位滿頭銀發的指揮家在臺上揮舞著指揮棒,一陣陣熱鬧的小號、小提琴聲將聽眾帶進交響樂的世界,一幅幅成都的鮮活畫面浮現在聽眾眼前。

這是2023年2月17日晚在成都城市音樂廳里上演的由成都交響樂團帶來的崔炳元交響套曲《成都》中的一幕。而當時臺上滿頭銀發的指揮正是中國著名指揮家卞祖善。

“指揮”一直被視為古典音樂界的“獨裁者”。在一場交響音樂會中,指揮決定著整個樂團的演繹水平和風格,堪比在沙場上指揮千軍萬馬、沖鋒陷陣的將軍,是整個樂團的“核心”角色。

卞祖善擔任這樣的“角色”已逾62載,這期間指揮過黃自、朱踐耳、巴赫、肖斯塔科維奇等中外音樂大師的交響樂作品,而崔炳元經過五年創作的交響套曲《成都》,則是他指揮過的中國交響樂作品中最長的一部。

音樂會的當天,現場有不少人對這位年近九旬的指揮家充滿了期待和好奇。

面對這部長達八個樂章的新作,指揮將如何演繹?

卞祖善神采奕奕地登上了指揮臺,矯健的身姿,立刻贏來觀眾的掌聲。《草堂隨想》《西嶺山歌》《青城天下幽》等樂章,在他的指揮下徐徐展開,委婉之情,灑落之韻,抑揚頓挫,游刃有余。指揮對音樂家們現場演奏的調動,對樂曲韻律的引領,清晰明了,自然流暢,這部音樂長卷如詩如畫地呈現在聽眾的面前。

當晚交響套曲《成都》首演圓滿完成,獲得現場觀眾的熱烈掌聲。

4 月10 日,卞祖善偕成都交響樂團亮相國家大劇院,再次上演交響套曲《成都》。在開演前三天,國家大劇院官網宣布:“交響套曲《成都》卞祖善與成都交響樂團……票已售完。”一場中國交響樂新作品音樂會,無論是作品的吸引度,亦或是卞祖善作為指揮家的號召力,形成了這樣的盛況局面,來自聽眾對藝術家們的肯定。

3 月30 日至4 月30 日,在國家大劇院舉辦的“第八屆中國交響樂之春”展演活動中,卞祖善是最年長的執棒者;而4 月16 日的“《本草》金郁礦與四川愛樂樂團音樂會”由出生于2000年的青年指揮家金郁礦執棒,他是本屆交響樂之春中最年輕的指揮家。對于一長一幼出現在國家大劇院同一舞臺上,卞祖善十分感慨:“當今我國指揮界人才濟濟,不斷涌現如尹炯杰等一批青年才俊,令人倍感欣慰。”

為者常成,行者常至

卞祖善幼時學習鋼琴,1950 年考入育才學校(后為上海音樂學院附中)音樂組,后畢業于上海音樂學院。1961 年8 月底,大學畢業的他滿懷信心地來到北京。由于卞祖善是為數不多的指揮系畢業生,當時的他有三個選擇:東方歌舞團、新影樂團(中國電影樂團前身)和北京舞蹈學校實驗芭蕾舞團(后為中央芭蕾舞團)。這讓卞祖善十分驚喜,“我是服從分配來報到的,竟然還有主動選擇權。”卞祖善毫不猶豫地選擇了北京舞蹈學校實驗芭蕾舞團。“因為我熱愛芭蕾音樂,熱愛芭蕾。冥冥之中,芭蕾音樂似乎和我有著不解之緣。”時光飛逝,如今的中央芭蕾舞團已成為東方人駕馭芭蕾這個藝術形式的楷模。卞祖善說:“能為中國芭蕾舞和中國交響樂做一點事情,完全是國家培養的結果。”

講到藝術家如何平衡個性和藝術表現,卞祖善認為指揮從事的是二度創作,而不是原創。卞祖善指揮過的舞劇,無論是《天鵝湖》《睡美人》《胡桃夾子》,還是《紅色娘子軍》《魚美人》《祝福》,原創都是作曲家和編導,指揮只是再創作。再創作要忠于原作,要將個性融于作品的風格,兩者應該是一體的而不是沖突對立的。作曲家和舞劇編導已經提供了原創的作品,指揮應該按照音樂應有的速度、表情、力度對比、高潮的布局等來進行再創作,呈現給觀眾和聽眾。在這個過程當中,個性的發揮應該服從整個作品的藝術要求,而不是讓自己的個性凌駕于作品本身的內涵和風格之上。

卞祖善認為,改變人民的精神面貌,提高一個社會的審美水平,最好的方式莫過于音樂。這使他從事音樂藝術有一種使命感、責任感和自豪感。多年來,卞祖善一直踐行著這樣的觀念。

自1999 年底正式退休后,卞祖善便成了“空中飛人”,開始全身心地投入到交響樂的普及工作中。卞祖善說:“如果沒有聽眾,交響樂便失去了發展的基礎。聽眾需要引導,我愿為之努力。”

近20 余年來,卞祖善積極地到全國各地去講學,與各地的交響樂團進行合作,希望更多的人感受到交響樂的美妙,同時也把他所學到的知識與大家分享。

多年來,卞祖善都會以“向大師致敬”為主題,舉辦系列交響音樂會:2000 年,紀念巴赫的主題音樂會;2001 年,紀念威爾第的主題音樂會;2003 年,紀念哈恰圖良的主題音樂會;2004 年,紀念黃自、格林卡的主題音樂會;2005 年,紀念格拉祖諾夫的主題音樂會,等等。為紀念賀綠汀誕辰120 周年,卞祖善將于今年10 月在成都與四川愛樂樂團合作演出。

這些主題交響音樂會演出的作品中,黃自于1929 年創作的交響序曲《懷舊》,是我國早期交響樂創作中的第一部成熟的作品。為了宣揚《懷舊》,卞祖善先后與我國的13 支樂團,包括中國臺北愛樂青年交響樂團,共合作演出了18 次。

2011 年,人民音樂出版社出版了由卞祖善校訂的黃自《懷舊》《都市風光幻想曲》總譜。

樂海寬廣,任遨游

卞祖善認為,古典交響樂是每個樂團的基礎,只有先把古典交響樂演奏好了,才有可能演奏好現代交響樂。在這個基礎上,再按照不同年齡段聽眾的不同需求,追求曲目的多樣化,既有古典的,也有浪漫的,還要選擇印象派、民族樂派和現代派的作品。目前,現代派的曲目還處于實驗狀態,需要接受時間和聽眾的檢驗、篩選,那些經過時間考驗留下來的作品自然而然就會成為現代派的經典。

卞祖善對音樂的感悟和追求,離不開在上海音樂學院學習時指揮系主任、導師楊嘉仁對他的諄諄教導。

卞祖善說:“楊教授給予我慈父般的教誨和期望,是激勵我終身不斷前行的巨大精神力量。”

“夕陽無限好,只是近黃昏。”卞祖善笑言,“‘近黃昏也很美啊!”

如今,87 歲的卞祖善,指揮起來依然從容優雅,聊起音樂來依然充滿激情。雖然霜染兩鬢,但還是那樣風度翩翩。一生癡迷于音樂的卞祖善,回憶起自己并非一帆風順的成長經歷,說道:“我學習音樂起步很晚,13 歲時才開始學彈鋼琴,也沒有什么天賦。我開始聽什么都是首調的。后來,學會了固定唱名法,通過刻苦的鉆研,才牢牢地掌握了絕對音高的聽力,直到像那些杰出的作曲家和指揮家一樣,具備了‘耳看目聽的能力。”

作為一名指揮,最重要的是要有對音樂發自內心的熱愛,否則是很難堅持下去的。

而先賢的一些先進理念,如蔡元培于1917 年倡導的“以美育代宗教”和冼星海于1929年提出的“我主張把音樂普遍了整個中國,使中國音樂化”的偉大理想,成為他畢生追求的方向和前進路上的燈塔。

六十余年來,卞祖善肩負著這樣的使命,從事樂隊指揮,普及交響樂,參加各類音樂學術、評選活動,著書立說,奔波于祖國的天南地北,忙得不亦樂乎。而他自己卻如是說:“音樂與我本無緣,是音樂選擇了我,我也選擇了音樂。音樂改變了我的人生,也改變了我的個性。我是一名虔誠的音樂信徒和一名熱忱的音樂傳教士。”

你若問卞祖善在生活中有何愛好,他會立即告訴你:“聽音樂,讀書。”

最近,他購置了一套荷蘭指揮家范·貝努姆(EduardVan Beinum,1900-1959)的錄音專輯(DECCA 2022),從中首次聆聽了荷蘭作曲家威廉·派佩爾(Willem Pijper,1894-1947)的《第三交響曲》,十分興奮。

卞祖善告訴筆者,擁有貝努姆這套專輯,才能對荷蘭阿姆斯特丹音樂廳管弦樂團的錄音史有一個完整的認知,才有機會欣賞到被譽為“荷蘭當代音樂之父”派佩爾的作品,這可是在《企鵝激光唱片指南》《音樂圣經》中都查不到的交響樂!

卞祖善追求收藏的連續性與全面性,就像他站在指揮臺上把握一份總譜、指揮一支交響樂團那樣,點點相連,面面俱到。

指揮家告訴筆者:“貝多芬交響曲全集CD,我現在已收藏了一百多套。我的一名學生,如今也是忘年交——青年指揮家燕楊收藏的貝多芬交響曲全集CD 比我的還要多。而且他和他的同學徐昊,在業務方面給過我不少珍貴的幫助。”

卞祖善說:“我不僅是為了收藏,更主要的是為了學習。通過欣賞不同時代的錄音,來體會指揮藝術風格的演變,增長見識,不斷汲取新的藝術營養。”

指揮家的創作潛力是無法估量的。日本指揮家巖城宏之和日本廣播協會(NHK)交響樂團在2004 年12 月31 日下午到2005 年1 月1 日凌晨一點,完成了“貝多芬九大交響曲”的馬拉松演出,卞祖善在聆聽了整套現場版CD 之后,對這一創舉驚嘆不已。而久石讓指揮長野室內管弦樂團錄制的貝多芬交響曲全集CD(2018年出版)亦令他刮目相看。因為對久石讓的漫畫作曲家身份的固有印象,導致卞祖善錯過了聆聽久石讓在北京指揮演出肖斯塔科維奇《第五交響曲》的機會,如今他想起來依然感到惋惜。

前不久,卞祖善從湖南講學回到北京,收到上海音樂出版社寄贈的《響堂——音樂博物館掠影》(張振濤著)一書,愛不釋卷,甚至“每有會意,便欣然忘食”。

“獨樂樂不如眾樂樂。”卞祖善說道。

指揮家卞祖善老驥伏櫪,志在千里。他一如既往地珍惜生命,熱愛生活,繼續為祖國的交響樂藝術事業不懈地做出新的貢獻。

(本文圖片由卞祖善提供使用)

作者簡介

鄭雨薇,四川音樂家協會會員,四川評論家協會會員。

責任編輯 任麗姝