周玉:“曲”是戲的魂

白山杉 劉小蓉

[摘 要]周玉是成都市川劇研究院國家一級指揮、作曲家,從事川劇音樂工作46年。周玉其人,在川劇界集琴師、打擊樂、作曲、配器、指揮于一身,是能將傳統與現代相結合的非常成熟的不可多得的戲曲音樂創作人才。

[關鍵詞]周玉;作曲;川劇

20 世紀80 年代后,川劇舞臺發生了翻天覆地的變化,不僅從幾十平方米的簡單小舞臺變成了上千平方米的國際大舞臺,戲曲音樂也發生了極大的變化。“場面”從原來在臺角上只有幾個人的伴奏,變成了幾十人的大樂隊。川劇配器也由過去的“七方”(樂隊中把小鼓、大鑼、大缽、堂鼓兼鉸子、馬鑼兼小鑼稱為“五方”,加上胡琴、蓋板、笛子、嗩吶上下手,稱為“七方”),加入了許多音域較寬的西方樂器,伴奏中出現了鋼琴、吉他、長號、貝斯、豎琴等。

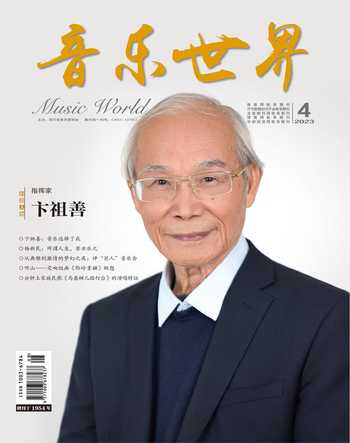

這期間產生了幾位像李天鑫、王文訓那樣大名鼎鼎的川劇作曲家、指揮家,也出現了一批默默奉獻、頗有成就的作曲家、指揮家。其中便有成都市非物質文化遺產川劇音樂傳承人、國家一級指揮周玉。從“周玉”這個名字,便可窺見其父母的心思,一定是希望兒子成為家中的“通靈寶玉”。我們未見其人,便能想其溫潤如玉的形象。見到周玉,果然氣質高雅、溫潤有方。雖年近六十,仍是神清氣朗。

大家一見如故,暢所欲言。我們直言不諱地提出來第一個問題:“您的履歷上寫著出生于1965年,參加工作1977 年,當時才12 歲,是不是寫錯了?”周玉笑答:“沒錯。”

子承父業,自學成才

周玉自稱“童工”,他生于劇團,長于劇團。父親周治林是成都市川劇團的司鼓,周玉在娘胎中便聽見父親的鑼鼓聲聲。彼時,周治林是成都市川劇團的“打鼓匠”(上手琴師,現為成都市川劇研究院國家二級作曲),那時樂隊只有五到七個人,集中在舞臺臺口,統稱“場面”,以鑼鼓為主,由小鼓指揮。高腔戲中,臺口還會坐一位專職的幫腔演員。

民間老藝人傳有口訣:“紅梭新鎖一江香,只有七種腔。任它千變萬化,只要打鼓匠會幫。”“打鼓匠”在川劇團中起著指揮的作用,引領著臺上的“吹、拉、彈、唱、幫”,周玉的父親就是老川戲樂隊中的“打鼓匠”。有趣的是,周玉的哥哥周宇也從事了這一行,現為成都市川劇研究院國家一級演奏員,他們一家可謂“川劇音樂世家”。

因為母親的戶口在綿竹,周玉的戶口隨母親,也在綿竹。因此他在成都連上小學的資格都沒有,家鄉又沒人帶他,怎么辦呢? 周玉想學象棋,父親認為那不能謀生;周玉想學開車,家里又沒錢買車……父親愁壞了,只能讓孩子學自己熟悉的“川劇場面”,以此保證將來也能混口飯吃,“不學沒出路呀”。

周玉7 歲開始學戲曲音樂,師從父親的同事張興全。先學竹笛,后學嗩吶。好在他天資聰慧,一點就通,幾年就基本掌握了川劇“場面”上的十八般武藝。

1977 年碰上綿陽地區川劇團招人,父親帶著他,趕到綿陽。順利通過考試后,返回成都。不想當時的文化局長提出疑問:“這孩子才12 歲,你們說他這也會,那也會,肯定是騙人,我要重考。”

父親又匆匆帶著他趕回綿陽,由文化局長親自坐鎮,在劇院重開考場。周玉吹了笛子、嗩吶后,局長問道:“你還會什么?”“還會打擊樂。”“好。”局長叫人把樂器搬到臺中,“敲吧。”周玉先敲大鑼,再敲堂鼓,演奏了快一晚上。局長樂了:“你們沒有騙我,給這小孩辦入職手續吧。”

1977 年10 月10 日,周玉正式被綿陽地區川劇團錄用,12歲便成了國家川劇團的正式職工。

參加工作的第一天,上午他才風塵仆仆地趕到綿陽,剛放下行李,晚上就跟團去梓潼演出,坐在臺上打了三個小時鑼。之后,他老老實實打了四到五年的大鑼,從1980年開始自學拉胡琴。每次回成都,父親就加強對他各方面的訓練。周玉學了很多川劇音樂方面的技藝。1982年,他開始往琴師方向發展,吹笛子、吹嗩吶、拉胡琴,無所不學,無所不會。

1987 年,成都市川劇院一二聯合團成立,團長為張開國、副團長為譚愫。那時團里急需音樂人才,便從綿陽川劇團借調了周玉。就這樣,周玉從綿陽到成都,成都到綿陽,來回跑了三年,到1990年才正式調進成都市川劇團。

初試牛刀,配器《傍妝臺》

1986 年,父親周治林接了個任務,中國唱片公司成都分公司的陳仲堯策劃要為川劇曲牌音樂做一盒名叫《傍妝臺》的錄音盒帶,要求以川劇“吹打樂”為主,把原汁原味的嗩吶曲牌、笛子曲牌、鑼鼓曲牌“傍妝臺、將軍令、醉花會”等融合為一部長90 分鐘的川劇傳統曲牌合集。川劇集中國地方戲曲之大全,屬多聲腔體系,包括了中國戲曲的四大聲腔(梆子腔、皮黃腔、昆腔和高腔)。川劇的昆(昆腔)、高(弋陽腔)、胡(皮黃腔)、彈(梆子腔)、燈(民間曲調),還有少數吹腔劇目,均由“打擊樂”統領。川劇有很多經典傳統曲牌,記錄這些曲牌的目的是留住經典,讓川劇音樂能夠流傳下去。雖說這是一件功德無量的好事,但工作量很大。收集難、選擇難、制作更難,加上當時的酬金很低,又沒人搞配器,陷入困境的周治林讓周玉試試,只有21 歲的他,找了一本配器的書,邊學邊干,愣把任務完成了。

現在很多地方還在使用這盒《傍妝臺》來學習川劇音樂,而《傍妝臺》作為周玉的配器作品處女作也留在了他的創作史上。

如愿以償,進高校深造

1990 年回到成都后,周玉進入了藝術創作高峰期,愈發如魚得水。

周玉并未止步,他相繼進入了上海戲劇學院、中央民族樂團、中國戲曲學院學習。2013 年,周玉被市川劇團直接送進了上海戲劇學院“全國青年戲曲高級作曲研修班”;2015 年,他進入“中央民族樂團全國青年指揮大師班”研習;2017年又進入了由中國文化部主辦,文化部藝術司、中國戲曲學院承辦的戲曲藝術人才培養“千人計劃”高級研修班,周玉是該項目在四川省的唯一入選人員。

經過3 次高層次、高水平的學習經歷,周玉的眼界拓寬了,音樂水平得到了極大的提高,“打鼓匠”成長為了“作曲家”。

恪守初心,“一戲一風格”

中國戲曲,從來都是以“曲”為重,“曲”是戲的靈魂,而“打擊樂”就是川劇音樂的靈魂。古有“七分打三分唱”“半臺鑼鼓,半臺唱”的說法,由此可見“曲”對川劇的重要。

“曲”也成了周玉人生的最重要組成部分。

從1990 年回到成都后,周玉開始師從陽能老師學習川劇的戲曲配器,并向父親請教川劇的聲腔作曲。在樂隊,他擔任過指揮、作曲、配器,似乎是缺什么、他頂什么。但他最有成就感的還是作曲,最能體現他風格特征的也是作曲。

周玉作曲的《劉氏四娘》《黎明十二橋》《天衣無縫》《落下閎》代表著他的藝術追求,也獲得了各種大獎。這四部戲的音樂風格迥異、各有千秋。

1993 年新編目連戲《劉氏四娘》由川劇中具有代表性的目連戲《劉氏回煞》等改編,其故事荒誕、情節詭異。

這部戲動作極大、技巧高難,表演以川劇獨有的“鬼狐旦”為主,充分發揮“鬼狐旦”唱、念、做、打的表演才干。尤其是第四、五、六場,節奏性強、緊鑼密鼓。一招一式,小鼓都打在點上。配合“飛叉”“飛刀”的特技表演,鼓點落得驚心動魄。音樂和幫腔推進著劇情的發展,輔助著演員的表演,高潮迭起,演得帶勁、聽得過癮,觀眾叫好聲不斷。此戲由蔣立芳、周玉共同作曲。周玉充分發揮了自己對傳統川劇音樂的傳承能力,將川劇鑼鼓的魅力推到極致,迄今都難以超越。

1994年《劉氏四娘》獲第四屆文華新劇目獎,劉蕓獲表演獎。同年《劉氏四娘》參加第四屆中國藝術節南方片演出,獲文化部頒發的優秀音樂獎。周玉特別高興,這是他第一次獲得單項音樂獎,那年他29歲。

2010年,周玉獨立擔任了新編現代川劇《黎明十二橋》的作曲、配器、指揮工作。這是周玉第一次完全獨立創作,所以意義格外深刻。

《黎明十二橋》是現代戲,描寫了1949年12月臨近成都解放時的中共地下黨員與國民黨斗爭的故事, 由王超、王玉梅主演。該劇的音樂主題用一句國歌起,然后接川劇最有特色的高腔曲牌“紅衲襖”,既有時代感,又不失川劇的本色。更為突出的第三場和最后一場戲“刑場”,前后幾百句唱詞都由周玉非常用心地一句一句地配曲,慷慨激昂,動人心弦,頗有《柴市口》之風。該劇曾獲成都市第八屆精神文明建設“五個一工程”獎,至今仍是市川劇研究院的保留劇目,這部戲也是周玉走向獨立創作的轉折點。

2018 年底,周玉擔任了國家藝術基金2018 年度舞臺藝術創作資助項目——新編川劇《天衣無縫》的作曲和指揮。

剛從中國戲曲藝術人才培養“千人計劃”高級研修班回來的周玉,啟用了多達68人的大樂隊。他在戲中進行了很多大膽的創新和改編,加入了大量的西洋樂器,讓演奏完美地烘托了劇情、渲染了氣氛,現代感很強,讓傳統的川劇唱腔取得了新的突破,使唱腔曲調與演員的精彩演繹相得益彰。

周玉說:“《天衣無縫》是一部諜戰題材的新戲,題材決定了這部作品的音樂必須有所突破。想引人入勝,就需要用音樂去營造緊張的氣氛,在貴婉和資歷群護送于先生一家的那一段,以及貴婉得知資歷群真實身份后用刀叉和他暗中較勁的那一段,觀眾都能聽出音樂、唱腔很多的新意。”此劇被業內外稱為“音樂佳作”。

2019年,在成都市川劇研究院創排的國家藝術基金2019 年度舞臺藝術創作資助項目——新編歷史川劇《落下閎》中,周玉又一次擔任了作曲、指揮。這次的樂隊有55人。

《落下閎》是一部關于中國古代天文學家落下閎的歷史戲。說起渾天儀,多數人只知道張衡,很少有人知道渾天儀的創始人落下閎,更少有人知道落下閎是四川閬中人,以及太空中還飄著一顆由國際天文學聯合會命名的“落下閎小行星”。

關于落下閎,史書上很少記載。《史記·索隱》引《益部耆舊傳》:“閎字長公,明曉天文,隱于落下,武帝時征待詔太史,于地中轉渾天,改《顓頊歷》為《太初歷》,拜侍中不受。”川劇《落下閎》僅據這39 個字,編出一部兩個小時的大戲。該劇2023年4月在央視戲曲頻道《九州大戲臺》播出。

在《落下閎》這部劇中,周玉的投入最多,音樂創作完全靠自己苦心琢磨。光是主題曲的音樂,周玉就翻來覆去地想了十幾天,借鑒了許多作品,但都覺得不理想。怎么能把主題融入川劇的音樂唱腔,讓感覺回到川劇本身?因為主題曲是貫穿全劇的核心,既需要符合人物的身份,也要有優雅、含蓄的感覺。周玉在苦思冥想后,采用了具有古典風格的川劇昆腔,樂感古樸空靈,“吟”的特色也很鮮明,使人感受到星空浩瀚,萬物空靈,全劇的音樂采用了降調處理,都比較內斂。

說到興濃處,周玉還興致盎然地唱了一番:“浩瀚穹宇,日躔月離。河漢間,映照著生生大地,祥瑞興,萬物啟。天人之際,上下求真理”,果然典雅動聽。

周玉參加作曲、配器、指揮的作品很多,其中還有:川劇《桂英與王魁》《沃野炊煙》《愛情天梯》《烏蒙山脊梁》《傳說陳麻婆》《琵琶聲聲》《慶云宮》《芙蓉花仙》《白蛇傳》《九美狐仙》《欲海狂潮》《塵埃落定》《望娘灘》等;川劇戲歌《蜀相》《靜夜思》《成就每一個夢想》《三字經》《成都的橋》《鈴兒響叮當》《成都美,美成都》;滇劇《張桂梅》《水莽草》《貴婦還鄉》;京劇《落梅吟》;木偶劇《小放牛》等。

守正創新,薪火相傳

關于“守正創新、薪火相傳”的問題,我們特意走訪了原四川省委宣傳部副部長、原四川省文聯主席李致。94 歲的致公,興致勃勃地談了一個多小時的川劇,他說:“川劇又好看又好聽。”致公舉了很多例子,從陽友鶴、周企何到陳書舫、競華,還談到周總理特批為川劇名旦廖靜秋拍彩色電影《杜十娘》的歷史故事,他特別強調的就是“守正創新、薪火相傳”。

讓這又好看、又好聽的川劇傳下去,也成了周玉一生的使命。

埋頭苦干的周玉除作曲、配器、指揮,還熱衷于川劇的藝術傳承,多年來默默做著“聽川劇打擊樂,看非遺進校園”的公益活動。周玉從2009 年開始就在各個中小學上課,教學生“打擊樂”、唱戲歌、編戲舞。到現在,周玉每周要去三所學校上三堂課,有時還會帶著女兒小桐做“傳、幫、帶”的工作。他把一生的心得都毫無保留地教給了學生。

因戲結緣,愛為動力

周玉的妻子馬麗是名家劉蕓的得意門生。

2023 年5 月,劉蕓應邀參加中央電視臺的《角兒來了》專訪節目,便帶了馬麗和幾位弟子。節目中,劉蕓談到自己的九大高難技巧,并讓高徒代為演示。馬麗一個人就表演了 “臥魚”“飛坐蓮上桌”“金雞獨立”“繞口令”四大技巧,足見馬麗表演功夫之全面。

作為國家一級演員,馬麗的表演細膩傳神、技不輸人,她的“唱、做、念、打”,“手、眼、身、發、步”俱佳。看過馬麗的《慶云宮》《女吊》《出北塞》,都會驚嘆她的“四功五法”了得。聲如鶯歌、容貌絕佳的她沒得梅花獎,真是可惜了。難能可貴的是她心態很平和,只是淡淡一句:“機緣嘛”。

她和周玉的認識很簡單,也因“機緣”。

1984年,他倆都在綿陽地區川劇團,團里的年輕人住在一個筒子樓里。每天早上演員要吊嗓,樂隊要拉琴,演員也會找琴師練習。一次,馬麗找到周玉,想練一下《拷紅》,可是沒有曲譜。周玉問:“有帶子嗎?”馬麗點頭:“有。”周玉說:“有帶子就行,我來記譜。”

“太牛了,聽帶子就能記譜。”馬麗頓時心生敬意。

一來二往,馬麗愛上了多才多藝的周玉,周玉也迷上了俏麗活潑的馬麗。周玉和馬麗于1 9 8 4 年相識,熱戀十年,直到相繼調入成都市川劇團后,才在1994 年結婚。之后的29年,他倆不僅成了生活上的好伴侶,更是藝術上的好搭檔。

在2017年上演的傳統川劇《慶云宮》中,馬麗擔任了女主角,周玉作曲。他努力做出了新的嘗試。周玉說:“《慶云宮》中原本只有高腔的‘幫、打、唱,我在這一版中加入了一些川劇昆腔,尤其在《慶云思夫》一折中我運用了昆腔‘一江風的音樂元素,加以創新,設計了大段的昆腔唱段,很好地表現出此時的郗氏孤獨、壓抑、思夫的情緒。在《御園泄密》一折中我設計了用‘嗩吶昆來表現金、苗二妃粗獷的性格,在《慶云悲祭》一出戲中用‘笛子昆來表現郗氏恍惚、悲傷以及近乎瘋癲的情緒……把昆腔的演唱和傳統的高腔徒歌演唱融為一體,對整個戲的音樂乃至人物都起到了幫助和提升的作用,同時還用曲牌‘北不識路設計出了女幫腔徒歌式的主題歌吟唱,效果很好。”

妻在臺上唱,夫在臺下幫。妻唱夫隨,成了他倆的生活常態。

周玉倍感幸福的是,女兒周小桐也成了自己的創作伙伴。有著廣播電視學和電子音樂雙本科學歷的她,因為從小耳濡目染,也愛上了川劇音樂,并在畢業后常常參與周玉的創作,協助周玉做一些配器工作,時不時也作點小曲,還獲了不少獎項。

時代給了周玉忠厚真誠的本性。他不計報酬,全力以赴,真正做到了哪里需要,就出現在哪里。要作曲,他就沒日沒夜地作曲;要指揮,他就激情四射地指揮;要配器,他就認認真真地配器。幾乎團里的每一次演出,都有他的參與。

他如一片綠葉默默地輔佐著團里每一朵“梅花”的綻放。

周玉很低調,每次主創人員合影,他都站在最后、最邊,很少出頭露面。

真誠勤奮,不斷追求

為了更準確、更深入地認識周玉,我們還聯系了幾位老友,想聽聽他們的看法。

成都市川劇研究院常務副院長、中國戲劇二度“梅花獎”獲得者、國家一級演員陳巧茹,她雖然和周玉同在一個劇團,但合作不多,對他的印象很好。“他在我們劇院做了很多很多的指揮”。最近陳巧茹的《花自飄零水自流》便由周玉擔任指揮。

上海戲劇學院教授、中國戲劇二度“梅花獎”

獲得者、國家一級演員田蔓莎的評價是:“周玉和馬麗給我留下的感覺,是非常努力勤奮的兩個人。他們一直非常執著地追求藝術,在川劇這塊土地上,攜手共進。而且他們對人、對藝術,都非常真誠。

我是很喜歡這兩位藝術伙伴的。”田蔓莎和周玉合作過川劇《死水微瀾》。

成都市川劇研究院副院長,中國戲劇“梅花獎”獲得者王玉梅說得很具體:“我和周玉的合作很多。我奪梅花獎的劇目《燕燕》是他擔任的指揮。

原創現代戲《黎明十二橋》也是周玉擔任作曲、配器、指揮,其中好幾段唱段我都很喜歡,還經常作為單獨曲參加綜藝節目進行演出。在《歲歲重陽》中周玉擔任了配器和指揮,這出戲是我從事川劇藝術三十余年來現代戲的唱段里最滿意、也是最喜歡的。周玉創作的川劇戲歌很多,還進學校做了很多川劇鑼鼓、川劇音樂等教學、推廣工作。應該說周玉是目前川劇界集琴師、打擊樂、作曲、配器、指揮于一體,能將傳統與現代相結合的非常成熟的不可多得的音樂創作人才。”

蔡少波是成都市川劇研究院黨總支書記,又是周玉藝術上的合作伙伴。他說:“從《愛情天梯》《天衣無縫》《黎明十二橋》,到《落下閎》都是我當導演,他作曲、配器,我倆合作比較默契。我們都希望川劇要姓川。他在配曲當中,對川劇傳統的把控很守正。他對川劇的昆、高、胡、彈、燈,特別是對高腔曲牌的把控,繼承得比較好。他有上手基礎,傳統底子很厚實,沒有離開川劇的本體,銜接得比較好,創新能力也不錯。周玉從40 多歲到50多歲這十多年,正值壯年,勤奮、好學、主動、能吃苦,創作不輟,佳作紛呈。在時間緊、任務重的情況下,他的作品還來得快,從不拖時。在近幾年來的合作當中,他不斷地在豐富自己,從稚嫩到成熟,越往后頭走,就越成熟了。包括《山杠爺》《天衣無縫》《落下閎》《潮起大江》,他的作曲確確實實能充分發揮演員的能力,唱起來很有川劇味兒,聽起來入耳動聽,受到專家、評委、演員、觀眾的一致好評。他對樂隊指揮的把控、訓練,配器作曲、情感訓練、節奏訓練,都是強項。他還擔著很多指揮工作,不管是誰的作品,他基本都能指揮。他是中青年作曲家中承上啟下的佼佼者”。蔡少波還開玩笑地說了句:“他活兒好,還從不討價還價,少有的價廉物美呀。”

工作了46年的周玉,早就算“超期服役”了,但大家都希望他今后還能創作出更多、更好的作品,為川劇的“守正創新、薪火相傳”做出更大的貢獻。

作者簡介

白山杉,四川傳媒學院編導學院教授,碩士研究生導師;劉小蓉,四川電影電視學院講師。

責任編輯 鄭雪