活血化瘀藥物穴位注射治療腦卒中后偏癱療效的Meta分析

張庚贊,于 君

山東中醫藥大學附屬醫院,山東250013

《中國腦卒中防治報告2020》中指出,腦卒中是我國成人致死、致殘的首位病因[1],而在腦卒中發病進行積極救治后存活下來的病人中,約80%將出現單側肢體偏癱,接近半數病人日常生活不能自理[2]。穴位注射作為一項具有中醫特色的護理技術,在腦卒中病人偏癱治療中發揮著重要作用,并取得了良好的效果。穴位注射利用穴位特殊性和穴位的局部性,在減少用藥劑量的同時達到相應的治療效果,既能直接將藥物通過經脈系統調理氣血,刺激穴位,調暢脈絡,既能達到針灸的功效,又能起到肌內注射一樣的活血通絡的效果[3]。本研究采用Meta分析方法對國內外公開發表關于活血化瘀藥物穴位注射治療腦卒中后偏癱的隨機對照試驗進行系統評價,以期為穴位注射治療腦卒中后偏癱的臨床應用提供更可靠的證據,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 檢索策略

計算機檢索the Cochrane Library、PubMed、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、中國知網(CNKI)、萬方數據庫和維普數據庫,檢索有關應用活血化瘀藥物穴位注射治療腦卒中后偏癱的隨機對照試驗,檢索時限均為從建庫至2022年11月30日。中文檢索詞包括偏癱、腦卒中偏癱、穴位注射、水針療法;英文檢索詞以hemiplegia、stroke hemiplegia、point injection、acupuncture point為檢索詞。采用主題詞和自由詞相結合的方式,同時追溯納入文獻的參考文獻,以保證查全率。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準

比較活血化瘀藥物穴位注射和常規治療對腦卒中后偏癱病人療效的隨機對照試驗,文種限定為中文、英文。研究對象種族、性別、病種及病程不限。干預措施為對照組應用常規治療方法(包括降顱壓、擴容、溶栓、抗凝等西藥治療方案或單純針刺治療、康復訓練等中醫治療方案);治療組在常規治療的基礎上應用活血化瘀藥物穴位注射,注射的穴位(上肢主要取肩髃、合谷、內關、曲池、手三里等穴位;下肢主要取伏兔、血海、足三里、三陰交等穴位。)及療程不限。結局指標包括主要結局指標和次要結局指標。主要結局指標:1)神經功能缺損評分;2)Fugl-Meyer運動功能評分(FMA);3)肌力;4)有效率。納入的研究至少包含1個主要結局指標。

1.2.2 排除標準

治療組聯合應用了除活血化瘀藥物以外其他藥物的研究;文獻中重要信息缺失,如病人信息、結局指標等。

1.3 文獻篩選與資料提取

1.3.1 文獻篩選

參照Cochrane協作網系統評價手冊5.1.0[4]納入文獻。將各數據庫的檢索結果以題錄形式導入文獻管理軟件EndNote,應用軟件篩選重復文獻,再進行1次人工去重。閱讀文獻題目和摘要,剔除不相關文獻。獲取篩選后的文獻全文。閱讀全文,根據納入與排除標準進一步篩選文獻,確定最終納入文獻。由2名研究者獨立完成并交叉核對,如遇分歧則與第3名研究者進行商議。

1.3.2 資料提取

對最終納入的文獻進行資料提取,提取的主要內容:1)一般資料包括作者姓名、發表年限;2)研究特征包括樣本量、研究對象隨機分組方法、干預措施、治療時間、療效標準、結局指標、結局指標評估時間等。數據收集由2名評價員獨立完成并進行交叉核對。

1.4 文獻質量評價

根據Cochrane系統評價手冊從隨機方法、分配隱藏、盲法與否、基線可比性、失訪/退出5個方面對納入研究進行方法學質量評價。

1.5 資料分析方法

采用RevMan 5.4軟件進行Meta分析。二分類變量采用比值比(OR)及其95%置信區間(95%CI)表示;數值變量選擇均方差(MD)及其95%CI表示。采用χ2檢驗判斷各研究間的異質性,如果P≥0.1且I2≤50%,則認為各研究間具有同質性,選用固定效應模型;如果P<0.1且I2>50%,查找異質性來源,如果沒有臨床異質性,則采用隨機效應模型。如果異質性較大,則僅做描述性分析。對可能導致異質性的因素進行亞組分析,若需合并數據則采用隨機效應模型,若異質性較大且無法判斷來源,則行描述性分析。對各研究進行敏感性分析,方法為剔除某一研究后檢驗Meta分析結果有無方向性變化,從而判斷結果的可靠性。最后繪制漏斗圖分析有無發表偏倚。

2 結果

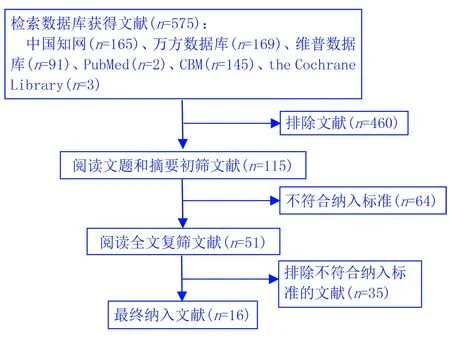

2.1 文獻篩選流程及結果

檢索數據庫獲得相關文獻575篇,去除重復文獻后得到文獻115篇,閱讀文獻題目及摘要后排除文獻64篇,獲得51篇;閱讀全文后排除文獻35篇,最終納入文獻16篇,均為中文文獻,涉及1 830例腦卒中后偏癱病人。納入文獻流程及結果見圖1。

圖1 文獻篩選流程及結果

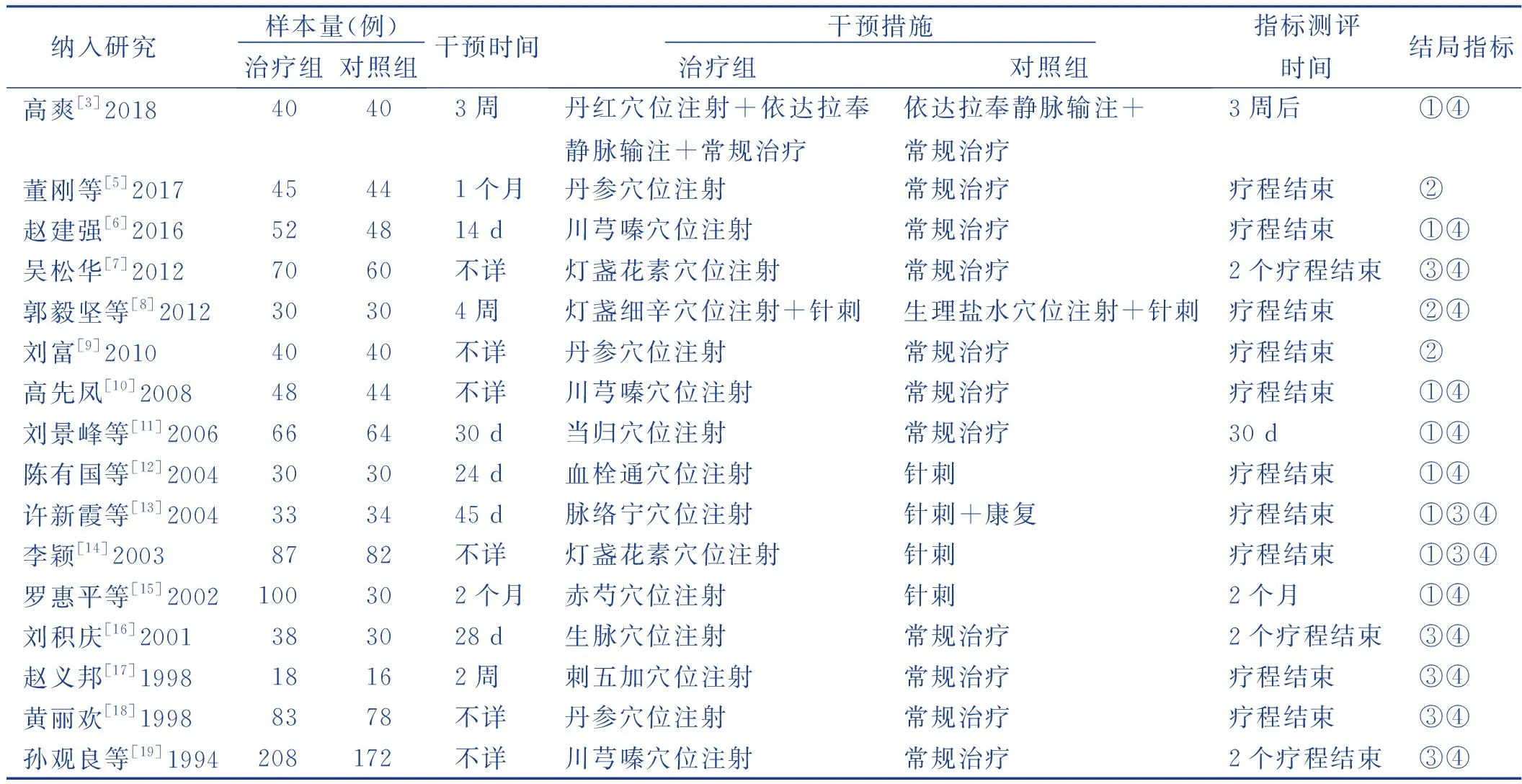

2.2 納入研究的基本特征(見表1)

表1 納入研究的基本特征

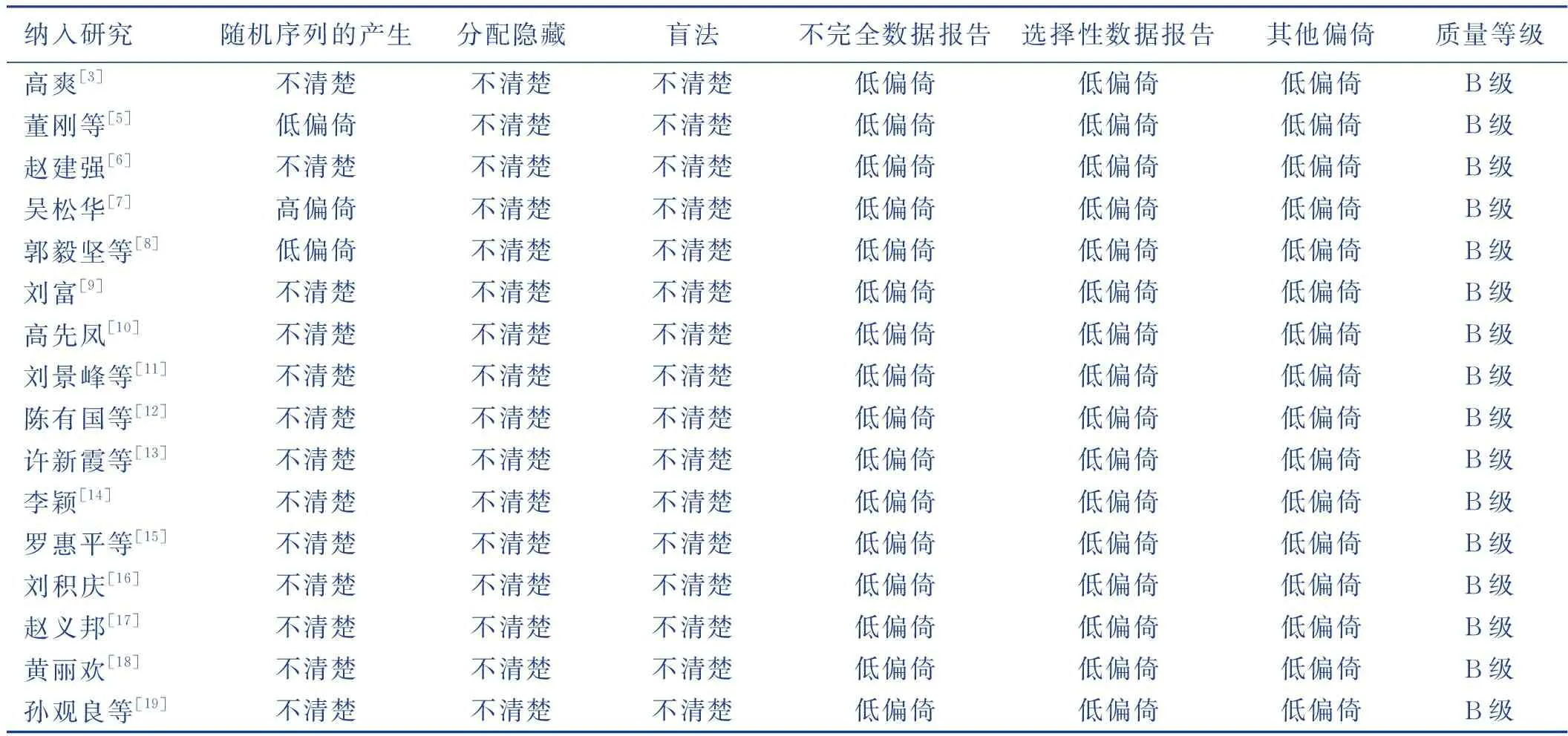

2.3 納入研究方法學質量評價

2項研究[5,8]詳細介紹了隨機分組方案;納入的研究均未說明是否采取了分配隱藏和盲法;納入的研究均完整報告了結局數據,均未發現選擇性報告研究結果的證據;所有納入的研究均無明顯的其他偏倚來源。納入研究的方法學質量評價見表2。

表2 納入研究的方法學質量評價結果

2.4 Meta分析結果

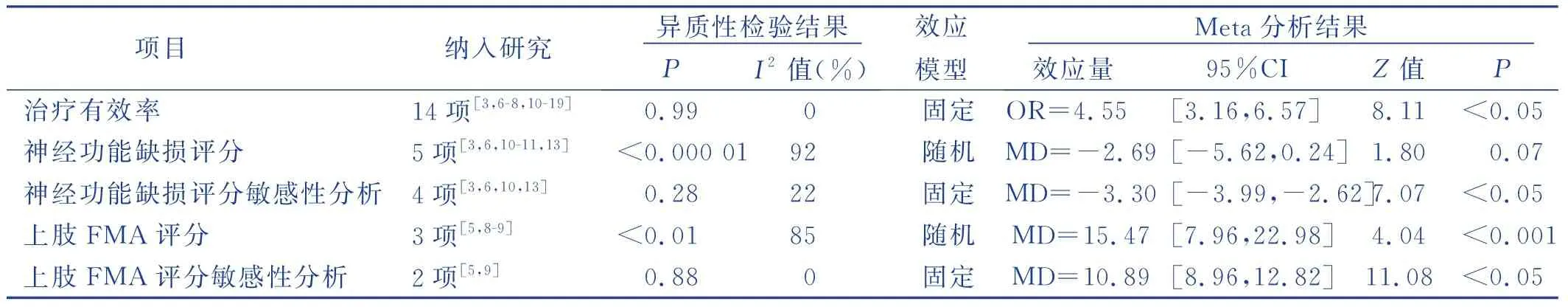

2.4.1 偏癱治療有效率

納入的16項研究[3,5-19]中,14項研究[3,6-8,10-19]報道了活血化瘀藥物穴位注射治療腦卒中后偏癱的有效率,涉及1 661例病人。合并結果顯示各研究間異質性較小(P=0.99,I2= 0%),采用固定效應模型,合并結果顯示應用活血化瘀藥物穴位注射治療可提高偏癱治療有效率,差異有統計學意義[OR=4.55,95%CI(3.16,6.57),P<0.05],見表3。

表3 Meta分析結果匯總

2.4.2 腦卒中病人神經功能缺損評分

5項研究[3,6,10-11,13]報道了病人治療前后的神經功能缺損評分,涉及469例病人(另外3項研究[12,14-15]未給具體評分)。各研究間異質性較大(P<0.000 1,I2=92%),采用隨機效應模型分析,Meta分析結果顯示治療后兩組神經功能缺損評分差異無統計學意義[MD=-2.69,95%CI(-5.62,0.24),P>0.05]。敏感性分析剔除劉景峰等[11]的研究后進行異質性檢驗,結果顯示異質性減小(P=0.28,I2= 22%),共涉及339例病人,采用固定效應模型合并結果,顯示應用活血化瘀藥物穴位注射可降低神經功能缺損評分,差異有統計學意義[MD=-3.30,95%CI(-3.99,-2.62),P<0.05]。通過對比分析剔除的研究,發現劉景峰等[11]的研究中,結果分析部分數據出現錯誤,可能為導致各研究間異質性較大的原因。見表3。

2.4.3 FMA評分

3項研究[5,8-9]報道了病人治療前后的上肢FMA評分,涉及229例病人。各研究間異質性較大(P<0.01,I2= 85%),采用隨機效應模型分析,Meta分析結果顯示兩組上肢FMA評分差異有統計學意義[MD=15.47,95%CI(7.96,22.98),P<0.000 1]。敏感性分析剔除郭毅堅等[8]的研究,結果顯示異質性變小(P=0.88,I2= 0%),通過對比分析剔除的研究,發現郭毅堅等[8]的研究中,選擇的研究對象發病病程平均在3個月以上,而另外2項研究中選擇的研究對象發病病程平均在37 d以內,發病時間差異較大可能是3項研究間異質性較大的原因。采用固定效應模型合并結果顯示應用活血化瘀藥物穴位注射可提高上肢FMA評分,差異有統計學意義[MD=10.89,95%CI(8.96,12.82),P<0.05],共涉及169例病人。見表3。

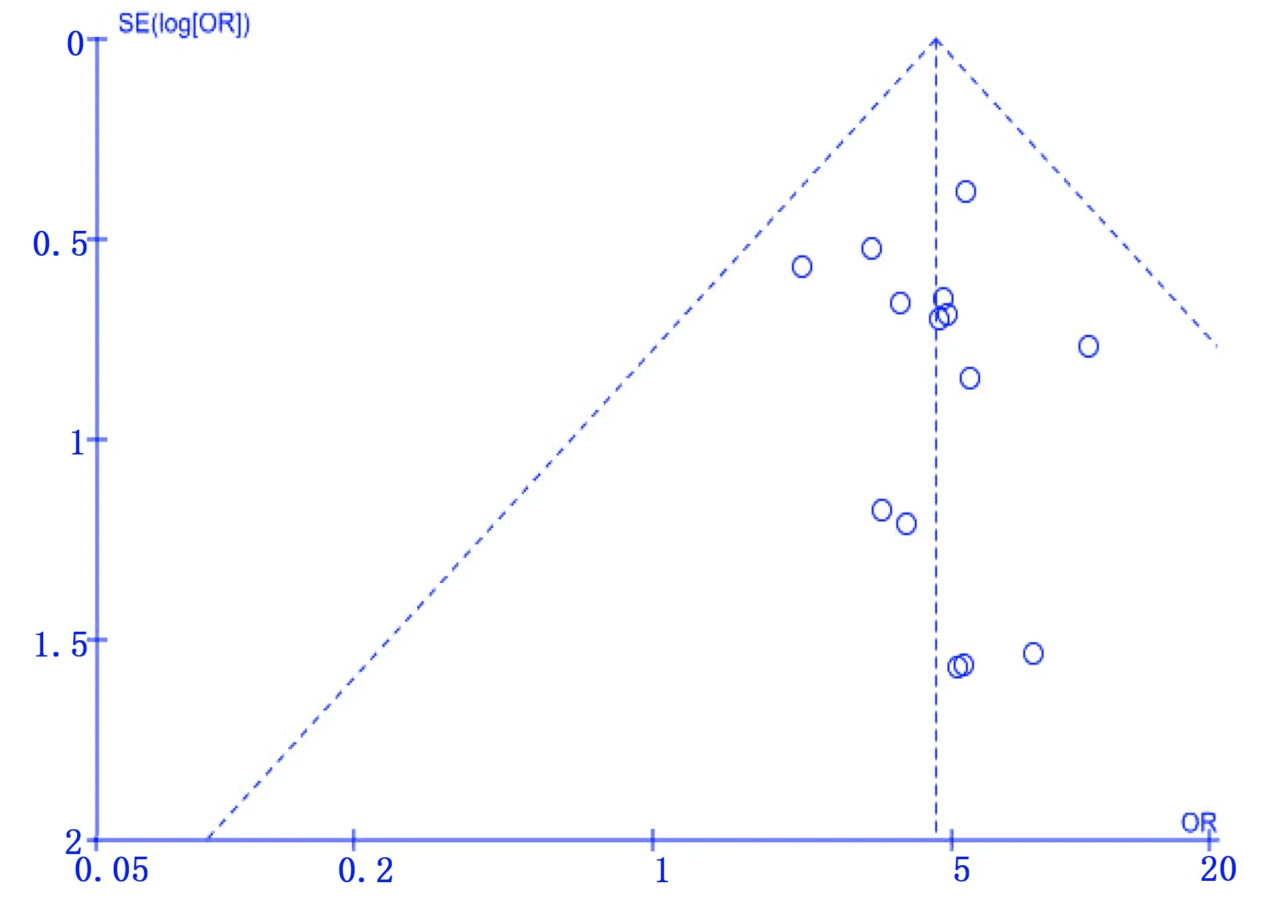

2.5 發表偏倚

對有效率納入合并的14項研究進行倒漏斗圖分析,結果顯示圖形不對稱,可能存在發表偏倚,見圖2。

圖2 穴位注射治療偏癱有效率的倒漏斗圖

3 討論

3.1 納入研究的方法學質量

本研究納入的16項隨機對照研究中,治療組和對照組在干預前基線水平具有可比性。本研究的干預措施為活血化瘀藥物穴位注射治療,所納入的文獻均未提及盲法與分配隱藏,可能在一定程度上影響分析結果的可信度。

3.2 Meta分析結果

本研究共納入16項隨機對照試驗,評價活血化瘀藥物穴位注射對腦卒中后偏癱病人肢體功能改善情況,為活血化瘀藥物的穴位注射治療效果提供了證據支持。Meta分析結果表明,活血化瘀藥物穴位注射在提高腦卒中后偏癱病人治療有效率、神經功能缺損評分、上肢FMA評分等方面均優于單純針刺、靜脈輸注活血化瘀藥物、穴位注射生理鹽水等常規治療方法,可推薦腦卒中后偏癱病人選擇應用。

3.3 活血化瘀藥物穴位注射治療腦卒中后偏癱的臨床療效

腦卒中屬于中醫學“中風”范疇,臨床證型以經絡氣血瘀阻多見,風痰閉阻腦竅,致偏癱、肢體活動障礙。活血化瘀通絡為其治療的主要方法[7]。丹參、川等藥物具有活血化瘀、擴血管、改善微循環、抗血小板聚集、抗氧化等作用;針刺穴位具有疏通經絡、調整臟腑氣血平衡的作用。穴位注射護理技術可通過針刺對穴位及藥物的藥理作用相結合而發揮綜合效能[6]。本研究結果顯示,活血化瘀藥物穴位注射可提高腦卒中病人偏癱治療的有效率,降低神經功能缺損評分,提高上肢運動功能評分,在很大程度上改善了腦卒中病人偏癱癥狀。所納入文獻的注射穴位以血海穴、足三里、手三里、曲池等為主,皆為調氣行血之要穴。

3.4 本研究的局限性及展望

本研究的局限性主要有:1)納入研究的方法學質量一般,文獻質量等級均為B級;2)納入的研究中穴位及注射頻率、療程存在不一致,可能對合并結果產生一定的影響。展望:1)相關研究質量有待提高;2)臨床試驗設計時注重方法學上的嚴謹性和結局指標報告的規范性;3)可考慮在穴位注射后配合穴位按摩護理以增強臨床療效。