丁氏推拿對肩峰下撞擊綜合征患者肩峰下間隙的影響及其療效相關性分析*

艾買提·依米爾,楊林浩,張桁,嚴雋陶,嚴振

(上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院,上海 200437)

肩峰下撞擊綜合征(SIS),又稱卡壓綜合征,是運動醫學中常見的肩痛疾病之一,尤其是在常做過頂運動的運動員或業余體育愛好者中常見[1]。常由各種原因造成的肩峰下間隙(AHI)狹窄,當肩部前屈、外展時,肱骨大結節與喙肩弓反復撞擊,導致肩峰下滑囊炎癥、肩袖組織退變,甚至撕裂,引起肩部疼痛及活動功能障礙[2-4]。中醫認為,SIS 病因多雜合而致,“痹”為核心病機,而“筋”為其核心病位,發病與手三陽、足太陽及足少陽之經筋密切相關,筋不能發揮“束骨利關節”功能而致。丁氏推拿治療SIS主張“從筋論治,剛柔相濟”,通過疏經通絡、活血化瘀達到良好療效的同時,也有效改善了SIS 患者的AHI 與肩峰指數值(AI)。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 病例來源 該研究33 例患者均來自于2019 年1 月1 日—2021 年3 月31 日上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院推拿科門診。其中3 例患者未采集到治療前B 超下AHI 的距離,故未將這3 例患者納入統計分析。本次納入分析的患者30 例,其中女22 例,男8 例,年齡40~70 歲,平均年齡(52.50±10.54)歲。左側肩痛的13 例,右側肩痛17 例。肩峰均為Ⅰ型平直形,未見Ⅱ型曲線形肩峰和Ⅲ型鉤狀肩峰。病程1~12 月,平均病程4 個月。該研究通過上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院倫理委員會審查,倫理批件號2019-067。

1.2 診斷標準 參考Tate 等[5]提出的診斷標準,當滿足以下5 項標準中的3 項,則可診斷為SIS:1)肩峰前、外緣壓痛。2)上肢外展時疼痛弧征陽性。3)與被動活動相比,肩關節主動活動時疼痛明顯。4)Neer撞擊試驗陽性或Hawkins 試驗陽性。5)肩峰骨贅,肩袖部分撕裂或全層撕裂。6)根據肩袖組織的損傷程度分為3 期:Ⅰ期為肩袖水腫出血期;Ⅱ期肩袖肌腱炎;Ⅲ期肩袖部分撕裂甚至斷裂。

1.3 納入及排除標準 納入標準:1)符合SIS 的診斷標準,且屬于Ⅰ、Ⅱ期。2)年齡40~70 歲,性別不限。3)病程1~12 個月,平靜時視覺模擬定級(VAS)評定≤8 分。

排除標準:1)存在肩關節骨折、結核、腫瘤等或其他肩關節疾病者。2)有嚴重心、肝、腎功能損傷,血液、呼吸系統疾病和重度精神疾患者。3)有肝病、艾滋病等傳染性疾病和嚴重外傷未痊愈者。4)有嚴重消化系統疾病和嚴重營養不良者。5)妊娠或哺乳期婦女等不宜行手法治療者。

2 研究方法

2.1 丁氏推拿手法治療 根據丁氏推拿主要傳承人丁季峰主任主編《推拿大成》[6]內容操作步驟如下。1)患者取仰臥位,醫者以法重點治療結節間溝及三角肌前束,另一手托住患肢肘部,配合肩關節上舉、后伸、外展、內旋、外旋的被動運動。2)患者健側臥位,醫者以 法重點治療肱骨大結節、三角肌粗隆處,另一手握住患肢患部,配合患肩外展,內收的被動運動。3)患者俯臥位,醫者以法重點治療肩后部肩袖肌群,如岡上肌、岡下肌、小圓肌等,另一手托住患肢肘部,配合肩關節后伸、內旋、外展的被動運動。4)患者坐位,醫者立其后,法施于項背部,重點治療斜方肌、肩胛提肌、菱形肌。

在上述手法操作過程中,可以穿插按揉、拿法、彈撥等手法,操作最后用肩部搓法和患肢的抖法操作放松肩周肌群結束本次操作。手法操作時間10~15 min,每周2 次,連續4 周,共8 次。該研究方案均由高級職稱醫師統一培訓并考核通過后的推拿專業醫師進行。

2.2 觀察指標 1)簡化McGill 疼痛量表(SF-MPQ)[7]:疼痛分級指數(PRI);VAS 評分法、作為測量患者肩部主觀疼痛感覺的標準。2)Constant-Murley 肩關節功能評分[8]及加州大學洛杉磯分校(UCLA)評分[9]標準,疼痛、肩關節活動范圍、日常生活活動能力、肌力和關節局部形態等方面進行綜合評估。3)AI[10]:AI=GA/GH。AHI[11]:標準岡上肌出口位X 線片圖像中測得的肱骨頭頂與肩峰端前外下角之間的垂直距離。

2.3 統計學方法 采用SPSS 25.0 統計軟件進行統計分析,計量資料如符合正態分布,以均數±標準差(±s)表示,治療前后比較采用配對樣本t 檢驗P<0.05 表示差異具有統計學意義。相關性檢驗時先做散點圖,如散點呈線性分布,則符合正態分布的數據,采用皮爾遜線性相關檢驗進行相關分析,不符合正態分布的數據則采用斯皮爾曼相關性檢驗進行相關性分析;如散點呈非線性分布,則采用非線性相關性檢驗進行分析。

3 結果

3.1 肩關節功能、疼痛評分 患者肩關節功能、活動、上肢肌力及總評分項、SF-MPQ 疼痛總評分(簡式MPQ、VAS、PPI)在治療前后差異均有統計學意義(P<0.01)。見表1。

表1 治療前后肩關節功能和疼痛評分變化(±s)Tab.1 Comparison of shoulder joint function and pain scores before and after treatment(±s) 分

注:與治療前比較,*P<0.01。

項目例數治療前治療后UCLA 總評分3015.70± 4.5631.39± 3.34*Constant-Murley 總評分3065.15±14.6488.36±10.21*SF-MPQ 疼痛總評分3015.97± 6.464.120± 5.19*

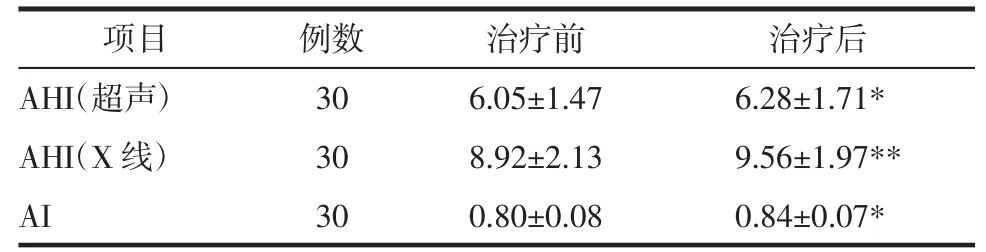

3.2 AHI 及AI SIS 患者治療前后AHI、AI 的數值均有增加,差異均有統計學意義(P<0.05),其中AI治療前后具有顯著差異(P<0.01)。見表2。

表2 AHI、AI 治療前后比較(±s)Tab.2 Comparison of AHI and AI before and after treatment(±s) mm

表2 AHI、AI 治療前后比較(±s)Tab.2 Comparison of AHI and AI before and after treatment(±s) mm

注:與治療前比較,*P<0.05,**P<0.01。

項目例數治療前治療后AHI(超聲)306.05±1.476.28±1.71*AHI(X 線)308.92±2.139.56±1.97**AI300.80±0.080.84±0.07*

3.3 Pearson 相關性分析

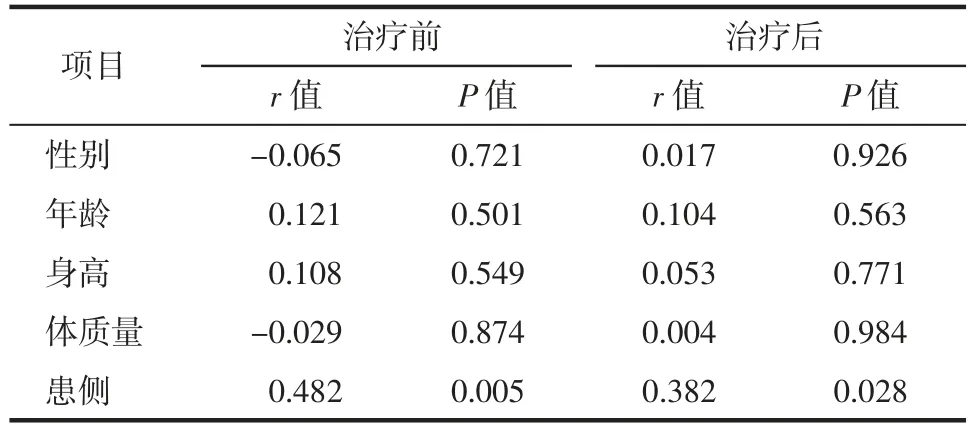

3.3.1 AHI 與患者一般資料相關性分析 相關性分析結果顯示,在治療前后AHI 的變化與患者的年齡、身高、體質量均無統計學意義(P>0.05),說明AHI的變化與患者的年齡、身高、體質量均無相關性。見表3。

表3 AHI 與患者一般資料相關性分析Tab.3 Correlation analysis between AHI and general data of patients

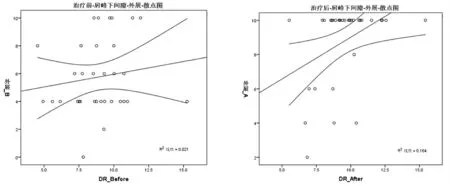

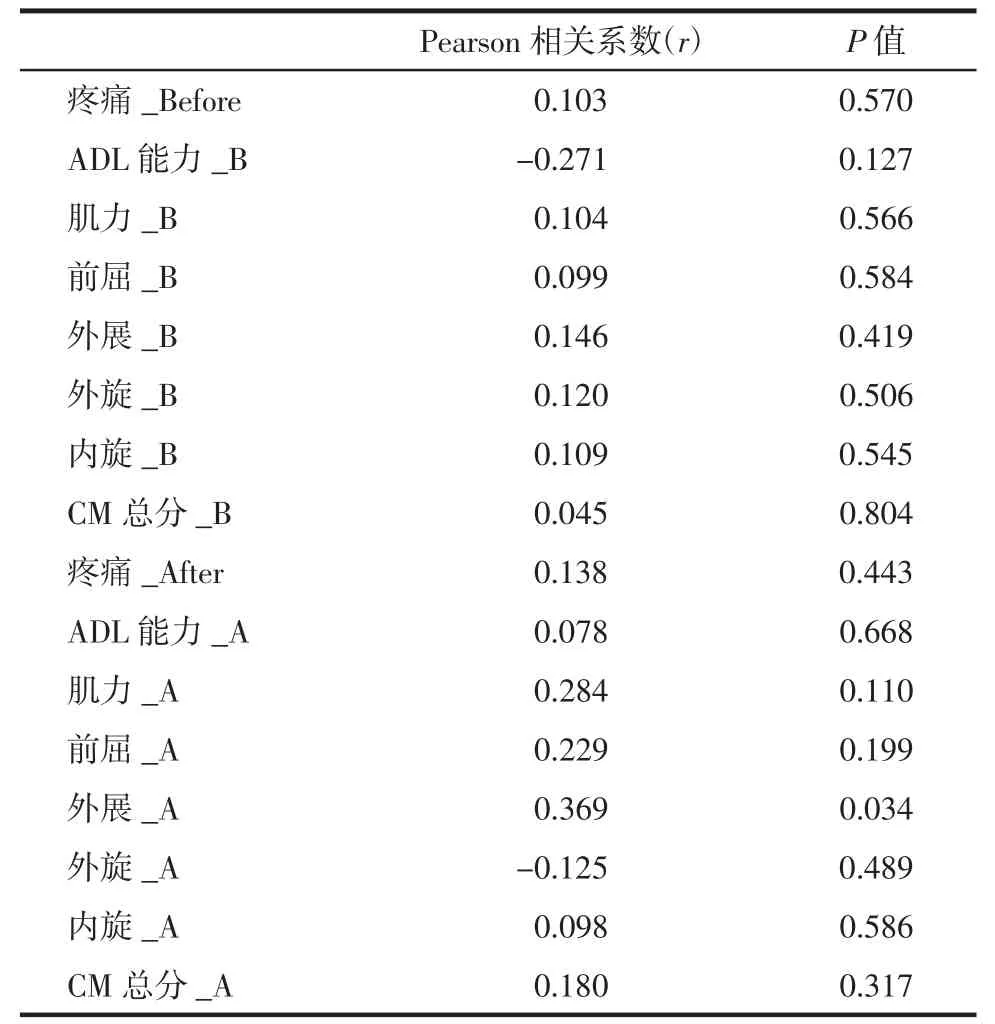

3.3.2 AHI 與患者Constant-Murley 相關性分析 在治療后AHI 與肩關節外展呈現正相關性(P<0.05)。在散點圖決定系數r2表示模型擬合優度情況,治療前模型擬合程度r2一般,而在pearson 相關性分析中治療前的AHI 和外展也未見相關性(r=0.146,P=0.419),說明治療前AHI 和外展弱相關或相關性。治療后的AHI 和外展中度程度正相關,模型擬合程度r2較前明顯提高。見表4、圖1。

圖1 AHI 與外展相關性分析散點圖Fig.1 Correlation analysis of AHI and abduction scatter plot

表4 AHI 與患者治療前后疼痛、肌力、關節活動等相關性分析Tab.4 Correlation analysis of AHI with pain,muscle strength and joint activity of pations before and after treatment

4 討論

SIS 是臨床常見病,其發病機制較復雜,Neer等[12-13]認為是肩峰與AHI 中的軟組織摩擦所致。經流行病調查發現,44%~65%的肩痛是由SIS 引起[14]。中醫認為“痹”為SIS 的核心病機,而“筋”為其核心病位,《素問·五臟生成篇》云:“諸筋者,皆屬于節”[15],其表明筋具有“束骨而利關節”的功能,其本質上就是肩周肌群的張力與肌力。其病因主要是機體氣血虧虛、正氣不足,導致風、寒、濕等外邪侵襲肩袖肌群及三角肌出現閉塞則絡脈不利,血不濡筋,經筋失養則筋膜攣急疼痛,日久不愈則出現筋急或筋痿的狀態。筋的“束骨而利關節”功能出現異常,導致肩袖肌群及三角肌肌力失衡。當肩部過度前屈、外展等活動時,肩袖肌力的下降比三角肌更為明顯,三角肌在肱骨頭產生向上的分力越大,向內側的分力越小,使肱骨頭往上移的趨勢增加[16-17],導致AHI的減少[18-21]。當肩胛骨和肱骨運動及姿勢異常時可進一步收窄肩袖和肩峰之間的空間[16],因關節盂影響,肱骨頭可輕度外移,導致肱骨頭外端外側緣至肩關節盂平面距離(GH)值增大,AI 值變小,引起肩峰下組織反復發生撞擊,進而導致肩峰下滑囊炎癥、肩袖組織退變、甚至肩袖撕裂等病理變化,引起肩部疼痛及活動功能障礙[18]。該研究中SIS 患者治療后AHI 與肩關節外展關系密切,進一步證實肩部的外展又與三角肌和岡上肌兩塊肌肉密切相關。

丁氏推拿療法是國家非物質文化遺產傳承項目,涵蓋了上海的一指禪推拿學術流派和法推拿學術流派。其發展過程中逐步形成以中醫經絡腧穴學說為核心指導理論,以一指禪推法、法為主要施治手法,以“持久、有力、均勻、柔和、滲透”為基本手法操作要求,“循經絡,推穴位”,點、線、面結合,“柔和為貴,剛柔相濟”,手法、被動運動與主動鍛煉相結合的臨癥治療特色。丁氏推拿治療肩周炎首先要“辨病、辨筋”,然后再按照疾病所處階段,針對性地選擇各種治療方法進行干預,從而達到事半功倍的效果。操作時要求順勢而動、逐步松解,輕法松解,反對常規推拿中的重法松解,重暴力強扳,一味追求快速松動,急功近利。丁氏推拿手法盡管治療所需時間較長,但對肩關節周圍軟組織損傷小,疼痛較輕,更符合肩關節周圍炎恢復的自然規律;而常規推拿重刺激手法可能在時間上有一定的優勢,但暴力扳動導致疼痛劇烈、損傷較大、患者的依從性較差。在治療過程中主動和被動的運動療法相結合是丁氏推拿治療SIS 的核心。

該研究中治療SIS 患者以丁氏推拿“從筋論治”理論為指導,手法治療主要作用于肩袖肌群及三角肌,在仰臥位以三角肌前束為主,在側臥位時以肱骨大結節、三角肌粗隆為主,俯臥位則以三角肌后束及岡上肌為主,在坐位時以三角肌中束、斜方肌、肩胛提肌、菱形肌為主,通過法、一指禪推法、按揉、拿法、彈撥法等進行松解局部肌肉軟組織的痙攣,舒筋通絡,活血化瘀、理順筋脈,解痙鎮痛,從而改善經筋攣急疼痛、筋急等病理狀態,進一步促進肩關節局部血液循環,加快炎癥代謝吸收,可以有效的減緩疼痛。同時結合肩關節的被動前屈、外展、內收、外旋等運動和循序漸進的主動功能鍛煉,使粘連的肩袖肌群及三角肌得到分離的同時增強肩周肌群的肌力,從而改善肩部筋痿理狀態,最終加強肩關節外展時三角肌與岡上肌對肱骨頭的壓制力,使肱骨頭位置下移,避免AHI 進一步狹窄。

研究拍攝了SIS 患者治療前后的肩關節正位及岡上肌出口位X 線片,通過觀察發現30 例患者的肩峰均為Ⅰ型平直形,未見Ⅱ型曲線形肩峰和Ⅲ型鉤狀肩峰,但是有部分患者肩鎖關節有增生。研究中重點關注了AHI 和AI 兩個客觀指標,通過X 線與超聲測量A-H 值發現,治療后均有改善,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療前患者AHI 平均值約為9.4 mm,大部分患者明顯存在狹窄,治療后約為9.6 mm,比治療前間隙增加。AI 治療前后差異也有統計學意義(P<0.05),但治療前后差值較小,且該次研究納入的病例數有限,可靠性并不高,可能需要擴大樣本量來進一步驗證研究結論。此外,雖然推拿治療對絕大部分的SIS 患者有效,但個別患者的臨床癥狀改善不是很明顯,疼痛和粘連關節的改善沒有達到臨床預期,可能與以下3 個原因有關:1)統計結果的顯著性可能與評價量表中的分值跨度有關;2)治療周期過短,沒有進行定期隨訪;3)由體位及攝片角度不能達到完全一致。

綜上所述,研究結果顯示丁氏推拿治療SIS 患者是一種有效的治療方法,不僅能有效緩解疼痛、改善關節功能障礙和日常功能活動,還能增加AHI 及AI,其改善作用與肩關節外展活動密切相關。AHI 及AI 的異常對于評估診斷SIS 有很高的預測價值,應得到更大地推廣及應用。