勛伯格與勃拉姆斯的“展開性變奏”

摘? 要:展開性變奏是指一個微小的主題動機經過各種作曲手法不斷發展、衍生,從而形成新主題的過程。“展開性變奏”這種作曲技法在勃拉姆斯的作品中成為重要的作曲原則,而勛伯格受勃拉姆斯影響,在他的早期作品中也有大量使用“展開性變奏”作曲技法的痕跡。勛伯格不但首次提出了“展開性變奏”的概念,而且對該技法進行了發展傳承。

關鍵詞:展開性變奏;勃拉姆斯;勛伯格

展開性變奏(Developing Variation)是一種創作技法,該技法由阿諾德·勛伯格(Arnold Schoenberg)在《風格與創意》一文中首次提出。展開性變奏是由一個主題加入新的材料或者使用新的發展手法而生成新主題的過程,新舊主題之間雖變化明顯,但兩者間卻交相呼應。

勛伯格在1933年的電臺講座上指出勃拉姆斯是偉大的革新者,勃拉姆斯音樂創作的核心理念就是“展開性變奏”。勛伯格的早期創作無疑受到了勃拉姆斯的影響,這一點我們可以在他的自傳《My Evolution》中找到印證。勛伯格說:“在我認識策姆林斯基以前,我是一個‘勃拉姆斯主義者。策姆林斯基對勃拉姆斯和瓦格納兩者都很喜愛,而此后不久,我也成了一個對兩者同等堅定的迷戀者。無怪乎那是我寫的樂曲,反映出受到了這兩位大師的影響,在這影響之外還加了一點李斯特、勃魯克納或許還有沃爾夫的色彩……”因此,我們可以在勛伯格早期的作品中找到他發揚勃拉姆斯“展開性變奏”技法的證據。

一、勛伯格“展開性變奏”的觀點

展開性變奏的概念在勛伯格的著作中出現了不同的表達。早在1923年的文章《十二音作曲技術》中,他就討論了上述意義上的發展和變化。在《關于作曲的論文》(1931年)中,他說“重復是音樂形式技術的初始階段,變化和發展是更高的發展階段”——這一觀點后來在《作曲基本原理》中闡述。1933年,他寫了類似的“通過變化發展”。

展開性變奏代表了一種主題構成的寬泛原則,也是勛伯格闡述最多的原則,在勛伯格1931年的文章《線性對位法》中,他的論點非常鮮明。他提出:“一段音樂中所發生的一切只不過是一種永無止境的重新塑造基本的形狀,或者換句話說,一段音樂里沒有任何東西,但從主題中產生的,可以追溯到主題;說的更嚴格一點,就是主題本身。各種特征和形式來源于這樣一個事實,即變奏以多種不同的方式進行。”

也許最清晰的定義來自1950年一篇題為《巴赫》的文章:“諧音旋律風格的作曲音樂,伴隨著基本型變化,通過我稱之為‘展開性變奏的技法來產生全曲。這意味著基本型的變化會產生所有新主題的構成因素,從而提供流利性、對比度、變異性,一方面是邏輯和統一,另一方面是性格、情緒、表達和所有必要的差異。”

在《風格與創意》中,勛伯格提到:“眾所周知,當巴赫還在生活時,出現了一種新的音樂風格,同音旋律作曲的風格,或者,我稱之為發展變奏的風格。”

二、展開性變奏在勛伯格早期作品中的體現

1892-1905是勛伯格發展變奏的早期。在勛伯格自己的早期音樂中,勃拉姆斯發展變奏方法的影響最有利于個人主題。勛伯格最早期的奏鳴曲風格作品,如1897年的D大調弦樂四重奏,往往在形式上比勃拉姆斯的作品更為保守,但是在短短幾年內,這位年輕的作曲家就在形式上超過了勃拉姆斯。Verkl?rte Nacht,op.4(1899),和d小調弦樂四重奏,op.7(1904-5)這兩部作品都遠遠超出了勃拉姆斯作品的美學意義。

烏爾里希·蒂姆(Ulrich Thieme)在其1979年的就職論文《Studien zum Jugendwerk Arnold Schonbergs》中,仔細地分析了勛伯格大量未出版的音樂以及已出版的作品。烏爾里希·蒂姆將其創作時期分為三個部分:“自學開始”直到1895年為第一階段;1895年至1897年,一個以勃拉姆斯和德沃夏克影響為特征的階段;1898-1899年,是把握瓦格納和施特勞斯風格的最后階段。他認為勛伯格采用勃拉姆斯主題動機程序的工作最徹底的是1896年9月創作的Serenade für kleines Orchester。

然而,烏爾里希·蒂姆對勛伯格《青年時代》令人印象深刻的調查并沒有完全公正地對待勃拉姆斯強大、普遍的影響。這種影響早于1895年,并在1897年之后延續了相當長的時間。事實上,在勛伯格最早的作品之一中已經顯示出勃拉姆斯的清晰輪廓。在1949年出版的內容豐富的《弦樂四重奏札記》中,勛伯格回憶道“大約在18歲的時候”,他嘗試了交響樂的第一樂章,并回憶起其主題(如圖1)。

勛伯格提到:“莫扎特、勃拉姆斯、貝多芬和德沃夏克都是我當時的榜樣。”他這部作品的主題表現出對勃拉姆斯主題原則的深刻把握。最后兩小節顯然是借鑒了勃拉姆斯《悲劇序曲》作品81的主題,前面的動機是朝著這句話(主題)發展的。這個a小調主題是發展變奏的一個微型范例,動機是A-C上行三度音程,經過三小節到了F。第二小節D被試探性的加在了弱拍上,后面A-C-D三個音連續出現,現在D被牢牢地放在第3小節的重拍上。E像前一小節的D一樣在弱拍上被引入,然后在第四小節,用了a小調的琶音概括了主題發展,和之前一樣,把新的高音放在強拍上,在最后的小節里主題到達F。主題實際上是通過不斷的重新闡釋來建構自己的和擴張的一個小動機。可以肯定的是,這個過程幾乎是艱辛的“有機”。傳統的兩個樂節完成了整個主題過程,解決兩個不太規則的樂節所造成的緊張。前兩個樂句分別清晰地表達了結構上升的前兩個音:C和D,后者加快節奏,在短時間內連續呈現E和F。

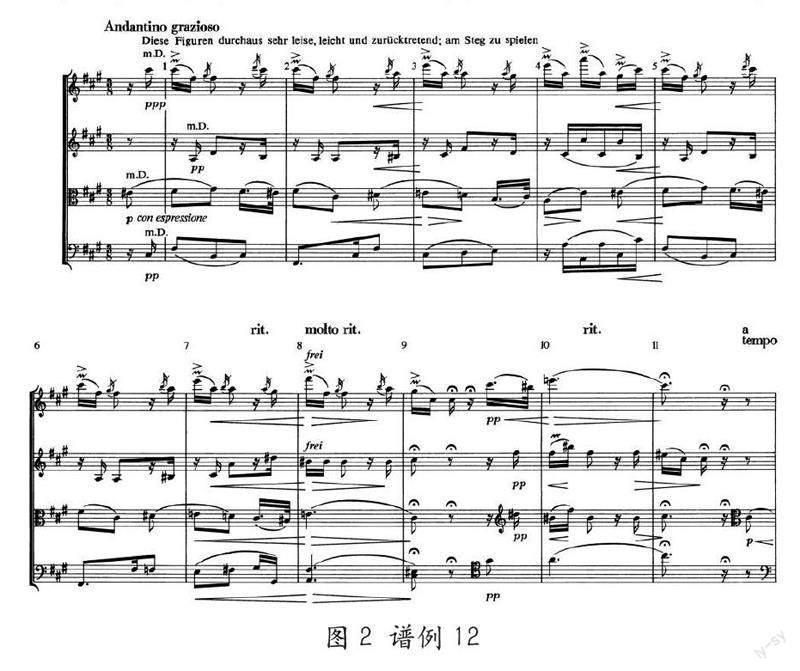

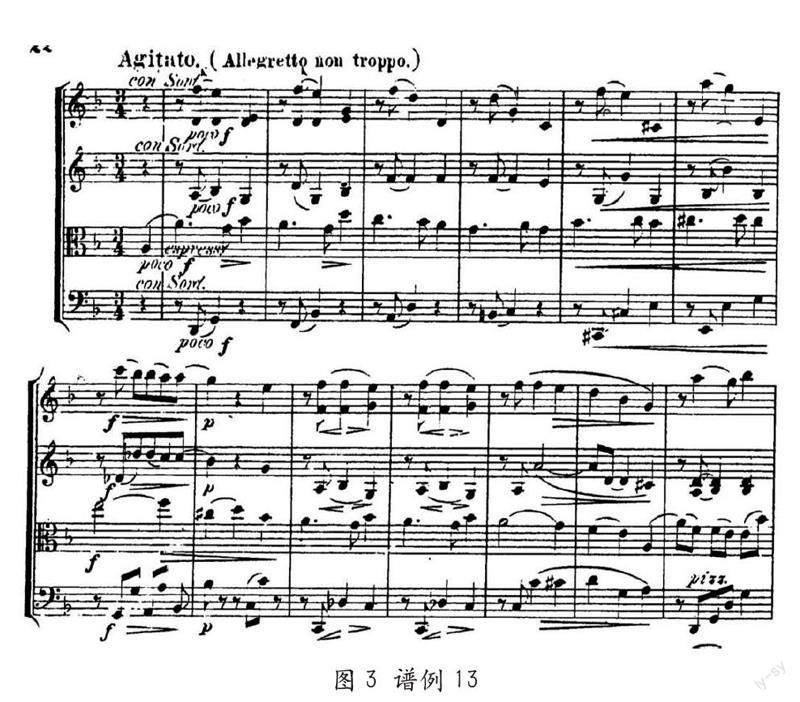

勛伯格1894年的作品《三個鋼琴》,采用了勃拉姆斯晚期獨特的鋼琴風格。可以看出勃拉姆斯對勛伯格器樂創作的重大影響。正如勛伯格自己所承認的,1897年的D大調弦樂四重奏是“深受勃拉姆斯和德沃夏克的影響”。第一樂章和最后樂章的主題在構思上與勃拉姆斯相近。和勃拉姆斯一樣,勛伯格用一種簡短而令人難忘的方式代替了傳統的諧謔曲、間奏曲(如圖2)。事實上,他似乎有一個勃拉姆斯的第三樂章——主要四重奏,作品67(如圖3)。

勛伯格自己的第三樂章是一系列變奏,一個正式的設計。這個主題有一種深沉的意味,讓人想起勃拉姆斯,還有勃拉姆斯式的表達方式——變奏曲的結構嚴格地遵循著主題的結構和諧從內部逐步加強。

在他的D大調四重奏中,勛伯格采用了勃拉姆斯展開性變奏的技法,而不是他的音高基本組成過程。第一樂章的第一組,動機和節奏都很緊湊,大部分的材料都畫出來了。從前四小節的一致主題開始。但在第二個主題(在B大調,或VI)的關鍵領域,勛伯格展示了更深層次的理解,他后來在勃拉姆斯的a小調四重奏中發現了這些原則。就像勃拉姆斯的主題,勛伯格的有一個表面上規則的八小節結構,它甚至顯示出了傳統的前句-后句設計的強烈痕跡,四小節如圖4。第42小節上的“先行詞”#F延伸到第46小節,形成閉合的“結果”。但和勃拉姆斯一樣,勛伯格將第一小節的想法流利地在這個框架內發展了他的動機形式。

首先,第一小節(40小節)的音被完全重復,僅僅是改變了八分音符由#D到#C。然后真正的發展才開始,#F從#D到達,上升的路程縮減了一半,時值減半,也就是說只用兩拍,不用三拍,就到達了#F。第41小節的后半部分,一個新的動機x出現了,是由成對的、依次下降的三度構成,一直擴張到42小節的第二拍。這是#F第四次來到主題的前半部分,但是發展過程沒有停滯不前。這時,x產生了相關動機形式,初始的三度是E-#G,是反轉的動機x,我們想起了勃拉姆斯的連桿法,一個段落的結尾(這里是先行詞)重復或輕微重復改變開始一個新的段落:

在隨后的段落中(第42-46小節),勛伯格繼續發展動機x。即使有一些第一部分動機的節奏和音程的變化,但是實際上可以追溯到先行動機x,是#A-F#(bar 42),F#-D#(43),A#-C#(三度反轉,bar 44),and E#-C#(反轉bar 45)。隨著這些音程不斷反轉,我們失去了對正常結果的感知。勛伯格讓我們猜測這個樂句會在哪里結束,直到第46小節的下二度#G-#F,戛然而止——他創造了一個整齊的八小節主題。

盡管在這部作品里面勛伯格的技巧還是沒有達到勃拉姆斯的精致和優雅,但他也精心打造了一個主題,他對動機形式的靈活處理和利用,都體現在這八個非常整齊的小節里“進步的”技術(指展開性變奏)。

三、勛伯格對勃拉姆斯

“展開性變奏”技法的傳承發展

漢斯·凱勒曾聲稱勛伯格的分析和分析概念也許是音樂評論史上最具革命性的事件。“不管這種說法多么夸張,反映的事實是在過去的四十年里,有大量的音樂評論家已經被勛伯格關于主題發展的觀點所吸引,尤其是他把這個過程稱為發展變異。他是第一個也是最有力的評論人士之一”。西奧多·阿多諾與勛伯格相識多年。在《新音樂哲學》中,阿多諾對勛伯格的技術展開了更抽象層次的觀察。他認為勛伯格是二十世紀第一個掌握和貫徹這種風格的作曲家。

勛伯格對勃拉姆斯音樂的興趣在人們對后者的態度的穩步轉變中有著非常明顯的作用。自二戰以來,幾乎每一本關于勃拉姆斯的書似乎都必須向“進步”的勛伯格的觀點屈服,勛伯格希望與“保守”的勃拉姆斯聯系在一起。與此同時,迅速發展起來的音樂分析界經常利用勛伯格的各種作品來研究音樂過程的各個方面,特別是那些涉及所謂的統一和連續性的作品。

弗里施在《勃拉姆斯與展開性變奏原則》一書中,試圖表明,對勛伯格關于展開性變奏的概念進行仔細的澄清、提煉和擴大,不僅可以成為檢驗勃拉姆斯簡短主題的寶貴工具,還可以檢驗更大部分的樂章,甚至整個作品。

勃拉姆斯只是跨越150年的展開變奏傳統的一部分。這就是問題的關鍵。在這樣一個廣義的領域,比較的重點不應該是從勛伯格的定義和例證到勃拉姆斯的音樂,而應該是到勛伯格的音樂到其他人的音樂。顯而易見的事實是,這是展開性變奏最好的例子。也就是說,在這些例子中,最符合不斷演變的動機形式定義的是勛伯格自己的音樂。勛伯格的展開性變奏的概念從過去的觀點中獲得了它的真正意義,他是這個觀點的實現者,他不斷地用自己創造性的現在來詮釋過去。

四、結語

“展開性變奏”概念的提出始于勛伯格,它是一種作曲技法,同樣也為我們分析音樂作品提供了一個思路。展開性變奏簡單來說就是從一個動機,一個樂思,它在不斷進行自我生長繁殖,衍生出新的內容、新的主題。“展開性變奏”讓作品變得更加充沛,豐富,有內容。勃拉姆斯也許不是最早使用“展開性變奏”的作曲家,但他在作品中大量運用著“展開性變奏”的技法。正是因為受到了勃拉姆斯的影響,勛伯格的作品中也開始運用“展開性變奏”的作曲技法,并提出了“展開性變奏”的概念,不斷發揚光大。

參考文獻:

[1]Walter Frisch. Brahms and the Principle of Developing Variation[M]. Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1984.

[2]Arnold Schoenberg.Style and Idea[M].Oakland:University of Californnia Press,2010.

[3]楊和平.論展開性變奏手法及其發展[J].音樂研究,2007(4):72-80.

[4]鄭剛.論展開性變奏[J].音樂研究,2017(5):101-112.

[5]薩迪.新格羅夫音樂與音樂家詞典(第2版)[M].長沙:湖南文藝出版社,2012.

[6]劉暢.呈示中的“展開性變奏”——勛伯格發現和發揚的一種勃拉姆斯主題法[J].黃鐘(武漢音樂學院學報),2020(2):119-129,167.

[7]勛柏格.作曲基本原理[M].上海:上海文藝出版社,1984.

[8]周煒娟.勃拉姆斯的《F小調鋼琴奏鳴曲》[J].鋼琴藝術,2003(7):21-24.

[9]楊燕迪.二十世紀西方音樂分析理論述評(四)[J].音樂藝術.上海音樂學院學報,1995(4):53-61.

[10]劉經樹.音樂理論術語的翻譯問題[J].人民音樂,2012(3):80-81.

[11]李鑫.勃拉姆斯的“發展變異”原則[D].北京:中央音樂學院,2012.

[12]叢玉婷.勃拉姆斯鋼琴作品音樂特征分析[D].西安:西安音樂學院,2011.

作者簡介:方欣,上海師范大學音樂學院碩士研究生。

——評《勛伯格與救贖》①