胎兒超聲軟指標及結構異常在胎兒染色體異常產前診斷中臨床價值

黃月香, 鄭紅雨, 陸小萃, 黃厚鳳

1.百色市婦幼保健院 超聲科,廣西 百色 533000;2.廣西壯族自治區人民醫院 超聲科,廣西 南寧 530000;3.百色市田陽區人民醫院 超聲科,廣西 百色 533000

染色體異常是胎兒在子宮發育過程中出現的異常現象,可影響胎內正常發育,致使胎兒結構畸形,部分胎兒出生后還存在進行性智力低下及生長發育遲緩,嚴重影響產兒出生質量[1]。隨著環境問題的日益惡化,新生兒缺陷發病率逐年上升,我國新生兒缺陷占比高達5%,因此,做好產前缺陷診斷十分必要[2]。超聲檢查是目前臨床上篩查胎兒發育異常的重要手段,通常包括超聲軟指標和結構檢查,超聲軟指標主要是指產前超聲檢查中發現的胎兒結構非特異性的微小變異,可提示染色體非整倍體數目異常的發生風險[3-4]。明確超聲各項軟指標、結構異常與胎兒染色體異常的關系可對新生兒缺陷的產前篩查和遺傳咨詢提供重要依據。本研究旨在探討胎兒超聲軟指標及結構異常在胎兒染色體異常產前診斷中的臨床價值。現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取百色市婦幼保健院產前診斷中心自2020年2月至2022年11月收治的孕育具有超聲軟指標或結構異常胎兒的283例孕婦為研究對象。納入標準:單胎妊娠;年齡>18歲;孕期后續檢查均在我院進行,臨床資料完整。排除標準:合并嚴重精神疾病;具有早產、習慣性流產、人工流產等不良孕產史;存在羊水穿刺禁忌證。孕婦年齡20~42歲,平均年齡(31.43±5.22)歲;體質量指數21~27 kg/m2,平均體質量指數(23.73±1.62)kg/m2;初次妊娠176例,2次及以上107例;有人流史47例;超聲檢查時孕周12~26周,平均孕周(19.11±3.58)周。孕婦及其家屬均簽署知情同意書。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 研究方法 采用多普勒超聲診斷儀(美國GE公司,Voluson 730、Voluson E8)進行胎兒超聲系統檢查和超聲心動圖檢查,設置頻率為3~5 MHz,采用腹部探頭全面評估胎兒結構、發育情況及超聲軟指標發育情況。超聲軟指標診斷陽性標準[5]:(1)頸項透明層(nuchal translucency,NT)增厚,表現為孕11~13+6周≥2.5 mm;(2)鼻骨發育異常,包括鼻骨缺失、鼻骨短小等;(3)腦室擴張,表現為側腦室寬度≥10 mm;(4)脈絡叢囊腫,表現為側腦室脈絡叢內囊性無回聲區;(5)腎盂分離,表現為孕33周以前腎盂前后徑≥4 mm;(6)單臍動脈,表現為于超聲橫切面僅見兩條血管,膀胱水平橫切面僅見一條臍血管繞行于膀胱一側;(7)心室強光點,表現為心室內出現與周圍骨組織結構回聲相似或者更強的點狀回聲;(8)腸管回聲增強,表現為腸管局部或多個區域超聲回聲強度與胎兒骨組織回聲相似或比其更強;(9)長骨短小,表現為胎兒四肢長骨長徑≤同孕周2個標準差。染色體核型分析:于孕11~24周,在超聲引導下通過羊水穿刺或臍血穿刺進行染色體核型檢測,統計檢測結果并參照公共數據庫進行比對分析。

1.3 觀察指標 統計超聲軟指標及結構異常的檢查結果;分析超聲軟指標異常和超聲單項結構異常胎兒的染色體異常情況;分析影響胎兒染色體異常的相關因素。

2 結果

2.1 超聲軟指標及結構異常檢查結果統計 283例孕婦中:單項超聲軟指標異常249例(87.98%),2項軟指標異常29例(10.25%),3項及以上軟指標異常5例(1.77%);單項結構異常96例(33.92%),2項結構異常19例(6.71%),3項及以上結構異常2例(0.71%)。

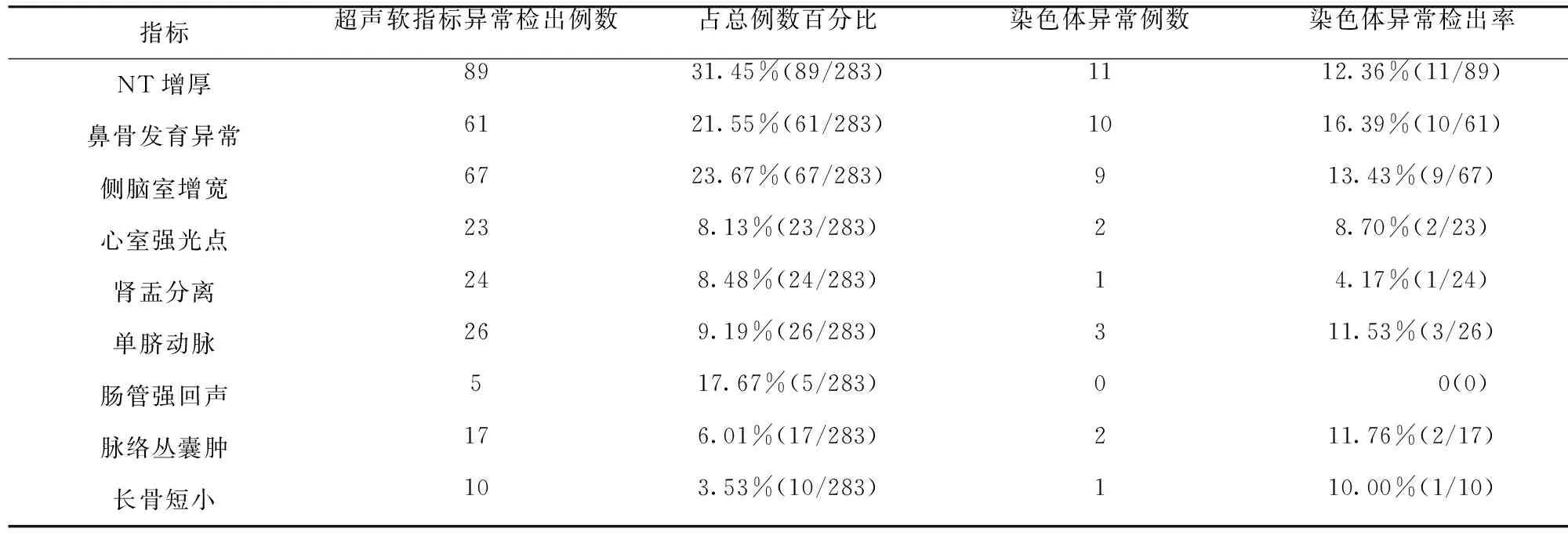

2.2 超聲軟指標異常胎兒的染色體異常情況分析 超聲軟指標異常胎兒的染色體異常檢出率依次為鼻骨發育異常(16.39%)、側腦室增寬(13.43%)、NT增厚(12.36%)、脈絡叢囊腫(11.76%)、單臍動脈(11.53%)、長骨短小(10.00%)、心室強光點(8.70%)、腎盂分離(4.17%),腸管強回聲胎兒未檢出染色體異常。見表1。

表1 超聲軟指標異常胎兒的染色體異常情況分析

2.3 超聲單項結構異常胎兒的染色體異常情況分析 超聲單項結構異常胎兒的染色體異常檢出率依次為頸部水囊瘤(25.00%)、心臟系統(19.23%)、神經系統(15.79%)、面部(14.29%)、四肢(11.76%)、胸部(11.11%),腹部和泌尿系統單項結構異常胎兒未檢出染色體異常。見表2。

表2 超聲單項結構異常胎兒的染色體異常情況分析內容

2.4 影響胎兒染色體異常的多因素Logistic回歸分析 NT增厚、側腦室增寬、鼻骨發育異常、脈絡叢囊腫、心臟系統結構異常、神經系統結構異常、頸部結構異常是影響胎兒染色體異常的危險因素(P<0.05)。見表3。

表3 影響胎兒染色體異常的多因素Logistic回歸分析內容

3 討論

染色體異常是一種嚴重的妊娠期問題,可引起胎兒發育異常、胚胎停育等,即使產婦能正常分娩,絕大部分胎兒也可能存在出生缺陷,如新生兒死亡、身體結構或功能異常、出生后生長發育或智力發育異常等,部分缺陷可能是在胎兒出生后數月,甚至數年才顯示出來,不僅影響產兒自身身心健康,還對其家庭及社會造成沉重的負擔。目前,我國對基因缺陷患兒缺乏有效的預防措施及治療手段,降低新生兒缺陷的主要措施為產前篩查[6-8]。

臨床上常見的產前篩查診斷技術包括超聲、血清學、介入性檢查,其中,介入性檢查為染色體異常的“金標準”,包括羊水穿刺、臍血穿刺、絨毛取樣等,但均屬于有創操作,具有一定的禁忌證,且易引起宮內感染、羊水滲漏等,不利于孕婦及胎兒健康,因此不適用于臨床普篩[9-10]。血清學檢查具有一定的局限性,易引起漏診。如何在減少有創檢查的前提下降低漏診率是臨床染色體異常普篩中面臨的問題[11]。超聲檢查具有安全、無創、無輻射、經濟、快速、可動態觀察等優勢,臨床接受度較高,是目前產檢的主要手段,產前超聲檢查可實時觀察胎兒在宮腔內的發育狀況,清晰顯示胎兒各部位的解剖結構[12]。隨著超聲技術的不斷發展及超聲探頭分辨率的不斷提高,胎兒中常能見到且無大礙的一些非特異性微小變異也能夠通過超聲檢查發現,即超聲軟指標檢查。與結構畸形相比,超聲軟指標檢查可較早發現胚胎發育異常,且預后相對良好[13-14]。有研究發現,超聲軟指標可提示染色體異常或結構畸形風險,對染色體非整倍數目異常具有較高的診斷價值[15-16]。

本研究納入的283例孕婦中:單項超聲軟指標異常249例(87.98%),2項軟指標異常29例(10.25%),3項及以上軟指標異常5例(1.77%);單項結構異常96例(33.92%),2項結構異常19例(6.71%),3項及以上結構異常2例(0.71%)。由此可見,相比于結構異常,超聲軟指標異常篩查范圍更廣,染色體異常的漏診可能更低。有研究報道,NT增厚、側腦室擴張、鼻骨發育異常是單項超聲軟指標作為染色體核型分析的常用指征[17],而心室、脈絡叢、腸管、腎盂等發育異常可能與妊娠過程中受到外界刺激而引起的胎兒不同部位發育畸形有關,長骨發育依賴于鈣及營養物質的補充,可能與孕期營養失衡有關[18]。本研究結果顯示:超聲軟指標異常胎兒的染色體異常檢出率依次為鼻骨發育異常、側腦室增寬、NT增厚、脈絡叢囊腫、單臍動脈、長骨短小、心室強光點、腎盂分離、腸管強回聲。超聲影像可直觀反映胎兒組織結構發育情況。本研究中,超聲單項結構異常胎兒的染色體異常檢出率依次為頸部水囊瘤、心臟系統、神經系統、面部、四肢、胸部,腹部和泌尿系統單項結構異常胎兒未檢出染色體異常。李志華等[19]研究發現,胎兒淋巴水囊瘤囊與染色體異常有關,多表現為胎兒頸部囊腫。本研究中的頸部水囊瘤染色體異常檢出率為25.00%。這提示,臨床應重視對頸部水囊瘤胎兒的染色體篩查。劉志寶等[20]研究顯示,心臟畸形胎兒與染色體異常密切相關,如法洛四聯癥、心內膜墊缺損、心臟擴大與18-三體異常有關。謝小雷等[21]研究發現,染色體非整倍體或結構異常均可導致胎兒顱腦神經系統發育異常,且部分患兒可伴有脈絡膜叢囊腫、心血管畸形。此外,面部和四肢發育異常與染色體異常也有一定的相關性,而是否需要進行染色體核型分析則根據高危因素檢出情況及胎兒發育情況選擇性進行,必要時可結合孕母血清生化指標檢測,如妊娠相關蛋白、甲胎蛋白、β-人絨毛膜促性腺激素等,以避免過度浪費醫療資源及對孕婦帶來經濟壓力和情緒影響[22]。多因素Logistic回歸分析顯示,NT增厚、側腦室增寬、鼻骨發育異常、脈絡叢囊腫、心臟系統結構異常、神經系統結構異常、頸部結構異常是影響胎兒染色體異常的危險因素(P<0.05)。妊娠期篩查可將上述指標列為高危指標作為染色體介入性篩查的重要參考因素。

綜上所述,超聲軟指標和結構異常指標中的NT增厚、側腦室增寬、鼻骨發育異常、脈絡叢囊腫、心臟系統結構異常、神經系統結構異常、頸部結構異常是胎兒染色體異常的高危指標,臨床上可將以上指標作為介入性染色體篩查的提示標準,更好地指導高危孕婦和終止妊娠,減少有創檢查和出生缺陷的發生。