國(guó)際三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu):典型模式及經(jīng)驗(yàn)啟示

植素芬

摘要:通過(guò)比較分析國(guó)際三大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu),可以發(fā)現(xiàn),三大灣區(qū)都構(gòu)建形成了完備的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為合理,環(huán)境協(xié)調(diào)治理效果較好。這提示粵港澳大灣區(qū)在協(xié)同推進(jìn)環(huán)保工作時(shí),應(yīng)積極構(gòu)建跨域性協(xié)同治理機(jī)構(gòu),建立合理的組織結(jié)構(gòu),完善機(jī)構(gòu)的環(huán)保職能,加強(qiáng)立法保障機(jī)構(gòu)運(yùn)作。

關(guān)鍵詞:國(guó)際灣區(qū);環(huán)境保護(hù);協(xié)同治理機(jī)構(gòu);粵港澳大灣區(qū)

中圖分類(lèi)號(hào):X321文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1673-4513(2023)-03-001-09

引言

粵港澳大灣區(qū)(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area)由香港、澳門(mén)兩個(gè)特別行政區(qū)和廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門(mén)、肇慶9個(gè)城市組成的城市群。大灣區(qū)跨越三個(gè)省級(jí)行政區(qū),產(chǎn)業(yè)集中、人口密集,近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,該地區(qū)的污染負(fù)荷也不斷加重,呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性、復(fù)合型特征。以跨域水污染問(wèn)題為例,粵港澳大灣區(qū)的行政區(qū)交界地帶已經(jīng)成為“生態(tài)重災(zāi)區(qū)”,珠江口海水水質(zhì)長(zhǎng)期為劣Ⅳ類(lèi),已經(jīng)成為我國(guó)污染最嚴(yán)重的海域之一。作為我國(guó)城市間合作的先行先試者,大灣區(qū)在粵港澳三地環(huán)境保護(hù)方面已經(jīng)開(kāi)展了較多跨域治理實(shí)踐探討。然而,“一國(guó)兩制”的復(fù)雜制度環(huán)境、不對(duì)稱(chēng)的政府間關(guān)系給粵港澳大灣區(qū)的環(huán)境治理帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。為此,本文以國(guó)際灣區(qū)為分析對(duì)象,運(yùn)用個(gè)案分析和比較研究方法,聚焦于研究國(guó)際三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合中國(guó)特色的國(guó)家治理情境和粵港澳大灣區(qū)的實(shí)際情況,討論其對(duì)大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)建設(shè)的啟示。

相關(guān)文獻(xiàn)的研究視角主要基于以下兩個(gè)方面:一方面,從理論層面出發(fā),著重分析大都市圈的跨域治理機(jī)制,并將相關(guān)理論應(yīng)用于分析跨域協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的類(lèi)型。圍繞如何有效治理大都市圈的政府碎片化問(wèn)題,學(xué)者們先后提出傳統(tǒng)區(qū)域主義、新區(qū)域主義兩種重要的治理思潮,并在政府跨域協(xié)同治理決策和政府體制改革創(chuàng)新中發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。無(wú)論是巨人政府式的集權(quán)化方案,還是強(qiáng)調(diào)多中心治理的改革策略,都無(wú)法完全破解大都市治理中的頑疾弊病。在上述背景下,新區(qū)域主義理論應(yīng)運(yùn)而生,該理論的研究旨趣在于摒棄以結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)跨區(qū)域治理的思路,轉(zhuǎn)而擁抱均權(quán)化、社會(huì)化、多元化的治理思潮,注重跨區(qū)域的多元協(xié)商、政府與社會(huì)的互動(dòng)合作、發(fā)揮第三部門(mén)力量等行動(dòng)策略,并在此基礎(chǔ)上延伸出“新城市主義”“理性成長(zhǎng)”“宜居社區(qū)”以及“可持續(xù)發(fā)展”等新理念,主張?jiān)趨f(xié)同主體間建立健全有效的協(xié)調(diào)機(jī)制,以實(shí)現(xiàn)大都市圈區(qū)域范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的均衡目標(biāo)。新城市主義誕生后即得到學(xué)術(shù)界及實(shí)務(wù)界的一致認(rèn)同,并成為20世紀(jì)90年代以來(lái)跨區(qū)域治理的主流研究范式。根據(jù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的緣由及其權(quán)限特征,有研究將區(qū)域合作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)概括為三種類(lèi)型:地方自發(fā)組成的自愿性區(qū)域組織、地方約定而成的約束性區(qū)域組織和上級(jí)批準(zhǔn)設(shè)立的區(qū)域管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)區(qū)域協(xié)同行政實(shí)現(xiàn)形式的制度化、組織化程度,跨域協(xié)同機(jī)構(gòu)可被劃分為剛性的制度化“行政性”體制下的組織、柔性的非制度化的“系統(tǒng)性”協(xié)商體制下的組織。

國(guó)際三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu):典型模式及經(jīng)驗(yàn)啟示另一方面,在大都市圈跨域治理理論的指引下,有研究著重分析了國(guó)際灣區(qū)的跨域協(xié)同治理機(jī)構(gòu),并就粵港澳大灣區(qū)的跨域治理實(shí)踐進(jìn)行剖析。在舊金山灣區(qū)、紐約灣區(qū)、東京灣區(qū)的發(fā)展過(guò)程中,跨域協(xié)同治理機(jī)構(gòu)發(fā)揮了重要功能,并逐步建構(gòu)生成了類(lèi)型多樣、功能各異的跨域協(xié)同治理機(jī)構(gòu)。依據(jù)“類(lèi)同度”和“依存度”兩個(gè)分類(lèi)維度,可以將世界三大灣區(qū)的跨域協(xié)同治理機(jī)構(gòu)劃分為官方型、半官方型、專(zhuān)區(qū)型、協(xié)會(huì)型、商會(huì)型等五種類(lèi)型。其中,紐約灣區(qū)的紐約-新澤西港務(wù)局是世界三大灣區(qū)中知名度最高的專(zhuān)區(qū)型跨域治理機(jī)構(gòu),相比官方型、半官方型跨域治理機(jī)構(gòu),專(zhuān)區(qū)型跨域治理機(jī)構(gòu)的類(lèi)同度較低,對(duì)政府的依存度也較弱。有研究特別指出,作為一個(gè)跨域治理的公共實(shí)體,紐約-新澤西港務(wù)局表面看是“一國(guó)一制”下的跨域治理模式,但由于美國(guó)雙重聯(lián)邦制的制度約束,洲際之間的法律、體制、機(jī)制還是存在不少差異,因此,紐約與新澤西兩州間在某種意義上也是“兩制”的合作。這說(shuō)明“一國(guó)兩制”的制度環(huán)境下,粵港澳大灣區(qū)域內(nèi)的政府完全有可能也有必要從問(wèn)題導(dǎo)向的功能性府際關(guān)系理念出發(fā),探索區(qū)域聯(lián)合立法的“第三種制度”。有研究進(jìn)一步指出,在三地融合日益加深的趨勢(shì)下,建立粵港澳大灣區(qū)區(qū)域聯(lián)合規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)迫在眉睫。區(qū)域規(guī)劃可以重點(diǎn)關(guān)注跨界區(qū)域的公共物品供給問(wèn)題,加強(qiáng)在生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的統(tǒng)籌安排,避免資源浪費(fèi),提升區(qū)域公共品供給的水平和效率。在具體實(shí)踐中,大灣區(qū)可在保留高層會(huì)晤制度和已有的專(zhuān)門(mén)領(lǐng)域的合作小組的基礎(chǔ)上,增設(shè)有國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)和諸如國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)等部門(mén)參與的中央、粵、港、澳四方聯(lián)席規(guī)劃頂層設(shè)計(jì)委員會(huì)。

從已有研究看來(lái),學(xué)術(shù)界從宏觀理論層面及微觀實(shí)踐層面圍繞跨域協(xié)同治理機(jī)構(gòu)這一議題展開(kāi)了多維度的分析與探究,成果頗豐。然而,目前國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際知名灣區(qū)的跨域治理研究主要聚焦于對(duì)灣區(qū)的整體事務(wù)的跨域治理研究,對(duì)某一特定領(lǐng)域如環(huán)境保護(hù)的跨域治理機(jī)制的研究相對(duì)匱乏,對(duì)環(huán)境保護(hù)的政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的研究更是少之又少。有鑒于此,本文將聚焦于國(guó)際知名灣區(qū)——紐約灣、舊金山灣及東京灣在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu),旨在為粵港澳大灣區(qū)建設(shè)提供跨域治理環(huán)保問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn),進(jìn)而為實(shí)現(xiàn)“攜手打造國(guó)際一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群”目標(biāo)提供制度支撐。圍繞國(guó)際三大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu),本文試圖做兩方面工作:一是對(duì)國(guó)際灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的成立及發(fā)展、主要職能及運(yùn)作機(jī)制進(jìn)行比較分析;二是結(jié)合世界三大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),探討粵港澳大灣區(qū)構(gòu)建環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的愿景。

一、國(guó)際三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)概況與職能

目前國(guó)際三大灣區(qū)在環(huán)保領(lǐng)域的政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu),比較典型的是紐約灣區(qū)的洲際環(huán)境委員會(huì)、舊金山灣區(qū)的保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)和東京灣區(qū)的振興促進(jìn)會(huì)。下文將從上述機(jī)構(gòu)的成立、發(fā)展及承擔(dān)的主要職能方面展開(kāi)論述。

(一)發(fā)展情況

1.紐約灣區(qū)洲際環(huán)境委員會(huì)。紐約灣區(qū)亦稱(chēng)紐約大都會(huì)區(qū),其發(fā)展可以追溯至19世紀(jì)80年代,以紐約市為中心,包括紐約州、新澤西州、康涅狄格州以及賓夕法尼亞州的35個(gè)縣,主要有紐約、澤西、紐瓦克等大城市。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,紐約灣區(qū)環(huán)境污染問(wèn)題越來(lái)越突出,環(huán)境治理議題逐漸引起政府關(guān)注。1903年,紐約州議會(huì)率先成立紐約灣污染委員會(huì),實(shí)地調(diào)查并發(fā)布紐約州水環(huán)境污染的分析報(bào)告,首次提出紐約灣水污染治理的迫切性。盡管當(dāng)時(shí)政府當(dāng)局并沒(méi)有采取任何改善措施,但是,在1936年,紐約州和新澤西州為了協(xié)同處理和防止紐約市區(qū)潮汐水域的污染問(wèn)題,共同成立洲際衛(wèi)生委員會(huì)(The Interstate Sanitation Commission;簡(jiǎn)稱(chēng)“ISC”),即紐約灣區(qū)洲際環(huán)境委員會(huì)(The Interstate Environmental Commission;簡(jiǎn)稱(chēng)“IEC”)的前身,康涅狄格州于1941年加入該機(jī)構(gòu)。在ISC的推動(dòng)下,紐約州、新澤西州、康涅狄格州先后在海域污染、空氣污染等問(wèn)題上開(kāi)展協(xié)同合作,并取得一定成效。2000年,為了更準(zhǔn)確地反映委員會(huì)的授權(quán)、使命和責(zé)任,美國(guó)總統(tǒng)簽署法案要求ISC更名為IEC。由此可見(jiàn),IEC是具有悠久歷史的灣區(qū)環(huán)保政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu),以洲際契約為成立依據(jù),該委員會(huì)由紐約州、新澤西州、康涅狄格州等三個(gè)州的立法機(jī)構(gòu)共同任命。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展蛻變,IEC在灣區(qū)環(huán)境保護(hù)中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,已經(jīng)成為一個(gè)由三州環(huán)保官方人士組成的水和空氣污染的控制機(jī)構(gòu),并致力于保護(hù)、保存和恢復(fù)跨域環(huán)境,尤其在水質(zhì)保護(hù)方面,IEC著力頗多。

2.舊金山灣區(qū)保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)。舊金山灣區(qū)保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)(The San Francisco Bay Conservation and Development Commission;以下簡(jiǎn)稱(chēng)BCDC),是聯(lián)邦政府指定的加州舊金山灣沿岸管理機(jī)構(gòu),是世界上第一個(gè)海岸保護(hù)機(jī)構(gòu),也是美國(guó)第一個(gè)海岸帶管理機(jī)構(gòu)。BCDC的海灣管轄對(duì)象主要是舊金山灣區(qū)的河口,由八個(gè)獨(dú)立的海灣組成。一百多年前,在海岸線和濕地被垃圾和開(kāi)發(fā)污染,海灣瀕臨滅絕的背景下,民間團(tuán)體拯救舊金山灣協(xié)會(huì)成立。1965年,在拯救舊金山灣協(xié)會(huì)的敦促下,BCDC根據(jù)加利福尼亞州政府頒布的《麥克阿特-彼得里斯法》而被設(shè)立為臨時(shí)的州機(jī)構(gòu),專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)制定海灣的長(zhǎng)期使用計(jì)劃,保護(hù)灣區(qū)資源,一年后成為永久性機(jī)構(gòu)。1968年,BCDC最初制定的舊金山灣區(qū)計(jì)劃獲得州政府批準(zhǔn),并于1977年,其權(quán)力被州政府?dāng)U大,增加對(duì)灣區(qū)蘇順濕地的保護(hù)。與紐約灣區(qū)洲際環(huán)境委員成立初期主要致力于水污染治理有一點(diǎn)不同,舊金山灣區(qū)保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)從建立開(kāi)始,就把灣區(qū)的水環(huán)境保護(hù)提升到生態(tài)建設(shè)的高度,從生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)恢復(fù)、生態(tài)平衡的角度來(lái)考慮河口、海灣、水源、濕地、森林、物種等保護(hù)。

3.東京灣區(qū)振興促進(jìn)會(huì)。東京灣振興促進(jìn)會(huì)(The Council for Promotion of Tokyo Bay Restoration;以下簡(jiǎn)稱(chēng)“CPTBR”)成立于2002年2月,是一個(gè)由日本內(nèi)閣發(fā)起成立的,由灣區(qū)周邊7個(gè)(后來(lái)發(fā)展成9個(gè))地市及相關(guān)中央政府部委組成的政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)起源于日本內(nèi)閣關(guān)于啟動(dòng)?xùn)|京灣恢復(fù)規(guī)劃倡議的決定。在陸地區(qū)域沉重污染負(fù)擔(dān)和海水交換困難導(dǎo)致東京灣大都市區(qū)封閉海域水污染問(wèn)題日趨嚴(yán)重的背景下,2001年12月4日,日本內(nèi)閣城市修復(fù)辦公室頒布第三項(xiàng)決定(即東京灣振興項(xiàng)目),動(dòng)員有關(guān)部門(mén)共同制定行動(dòng)計(jì)劃以改善東京灣水質(zhì)。隨后,以通過(guò)改善水質(zhì)恢復(fù)東京灣為目標(biāo)的“東京灣振興促進(jìn)會(huì)”應(yīng)運(yùn)而生,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,協(xié)會(huì)使命升級(jí),致力于以建立友好美麗的東京灣為目標(biāo)。

可見(jiàn),國(guó)際知名灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的成立契機(jī)和發(fā)展歷程存在一定的差異性。首先,保護(hù)灣區(qū)環(huán)境的關(guān)注點(diǎn)存在差異,如,IEC為了治理灣區(qū)水污染問(wèn)題,BCDC主要致力于灣區(qū)的海岸線保護(hù),CPTBR則為了改善水質(zhì)恢復(fù)灣區(qū)。盡管三者的目的都是為了保護(hù)灣區(qū)環(huán)境,希望通過(guò)政府的跨域協(xié)同治理實(shí)現(xiàn)公共價(jià)值的最大化,但是它們最初的關(guān)注焦點(diǎn)存在差異。其次,三大機(jī)構(gòu)成立的依據(jù)不同。IEC以洲際契約為成立依據(jù),BCDC以州政府頒布的法律為成立依據(jù),CPTBR則以政府內(nèi)閣項(xiàng)目為成立依據(jù)。盡管存在差異性,但是它們不斷發(fā)展壯大,機(jī)構(gòu)使命隨著時(shí)間的推移均有所調(diào)整,所管轄事務(wù)和地域亦有所增加。如IEC從兩州合作發(fā)展到三州合作,合作內(nèi)容從水質(zhì)保護(hù)發(fā)展到水和空氣保護(hù)領(lǐng)域;BCDC在海岸線保護(hù)的基礎(chǔ)上增加濕地和海平面保護(hù);CPTBR由7市合作發(fā)展成9市合作,目標(biāo)從改善水質(zhì)提升為建立友好美麗的灣區(qū)。不斷根據(jù)環(huán)境保護(hù)的新需求對(duì)使命適時(shí)做出調(diào)整,是機(jī)構(gòu)共同具備長(zhǎng)久生命力的重要原因。

(二)主要職能

1.紐約灣區(qū)洲際環(huán)境委員會(huì)的職能概況。IEC最初的職能是協(xié)調(diào)建造污水處理廠,并確保它們排放的污水符合《三州契約》標(biāo)準(zhǔn),具體工作包括推進(jìn)污水處理廠建設(shè)和監(jiān)督污水處理廠運(yùn)作,不定期對(duì)IEC轄區(qū)內(nèi)的水域進(jìn)行溶解氧調(diào)查。1970年,IEC增加了空氣污染控制職能。目前,IEC主要致力于通過(guò)三州地區(qū)政府和公民之間的合作、監(jiān)管、協(xié)調(diào)和相互對(duì)話來(lái)保護(hù)和提高環(huán)境質(zhì)量。如,通過(guò)長(zhǎng)、短期的環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)調(diào)查來(lái)加深對(duì)地區(qū)水域狀況的了解;通過(guò)水質(zhì)檢查、監(jiān)測(cè)和分析,向州成員提供相應(yīng)的技術(shù)援助;與區(qū)域機(jī)構(gòu)組織合作開(kāi)展以洲際水環(huán)境保護(hù)為主題的互動(dòng)教育活動(dòng);協(xié)調(diào)洲際水質(zhì)項(xiàng)目,向成員州提供技術(shù)援助和支持,共享有關(guān)水質(zhì)問(wèn)題的信息。

2.舊金山灣區(qū)保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)的職能概況。BCDC最初的職能是保護(hù)與有效利用海岸線,后來(lái)增加保護(hù)與恢復(fù)灣區(qū)濕地、保護(hù)海平面等職能,聚焦灣區(qū)整體生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)與保護(hù)。在保護(hù)與利用海岸線方面,BCDC通過(guò)在海灣周?chē)⒔痖T(mén)國(guó)家休閑區(qū)和多個(gè)地方公園休閑區(qū),在139英里長(zhǎng)的海岸線沿線提供公共通道。在保護(hù)與恢復(fù)灣區(qū)濕地方面,BCDC通過(guò)有效利用鹽池塘,把濕地作為農(nóng)業(yè)用地、獵鴨俱樂(lè)部和野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)基地,保護(hù)蘇順沼澤濕地和泥灘、恢復(fù)退化濕地。在保護(hù)海平面方面,從2008年起B(yǎng)CDC負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)灣區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化引起的海平面上升、潮汐和風(fēng)暴潮的準(zhǔn)備和恢復(fù)工作。

3.東京灣區(qū)振興促進(jìn)會(huì)的職能概況。CPTBR以實(shí)施東京灣振興項(xiàng)目為主要任務(wù),其主要職能是制定東京灣的再生行動(dòng)計(jì)劃,并督促各相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)實(shí)施行動(dòng)計(jì)劃,恢復(fù)東京灣環(huán)境。CPTBR定期召開(kāi)會(huì)議,對(duì)照所制定的計(jì)劃目標(biāo)對(duì)各中央機(jī)構(gòu)、地方部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行逐項(xiàng)討論,核實(shí)每項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)情況。CPTBR開(kāi)展的再生行動(dòng)主要體現(xiàn)三方面的職能:減少灣區(qū)陸地污染負(fù)荷、促進(jìn)近海環(huán)境恢復(fù)和實(shí)施海水環(huán)境監(jiān)測(cè)。減少灣區(qū)土地污染負(fù)荷的工作包括濕地恢復(fù)以捕獲徑流中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),控制非點(diǎn)源污染負(fù)荷,對(duì)流域污染物進(jìn)行總量控制等。促進(jìn)近海環(huán)境恢復(fù)的工作包括疏浚底泥,用干凈的沙子取代底泥,使用專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的船只收集漂浮垃圾,與非政府組織和漁業(yè)部門(mén)一起開(kāi)展河道清理活動(dòng)等。海水環(huán)境監(jiān)測(cè)的工作包括監(jiān)測(cè)水底的溶解氧含量,利用停泊設(shè)施和船只監(jiān)測(cè)水流和水質(zhì)等。

依前文所述,國(guó)際知名灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的職能呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)。IEC主要負(fù)責(zé)水污染控制的職能,BCDC主要負(fù)責(zé)海岸線與濕地的保護(hù)職能,CPTBR主要負(fù)責(zé)灣區(qū)污染控制、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等職能。除了灣區(qū)水質(zhì)保護(hù)職能之外,上述機(jī)構(gòu)還承擔(dān)了灣區(qū)徑流水質(zhì)、海岸線、濕地與海平面保護(hù)職能。從共性方面看,國(guó)際知名灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)越來(lái)越重視灣區(qū)整體生態(tài)環(huán)境保護(hù)層面的職能。

二、世界三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)制

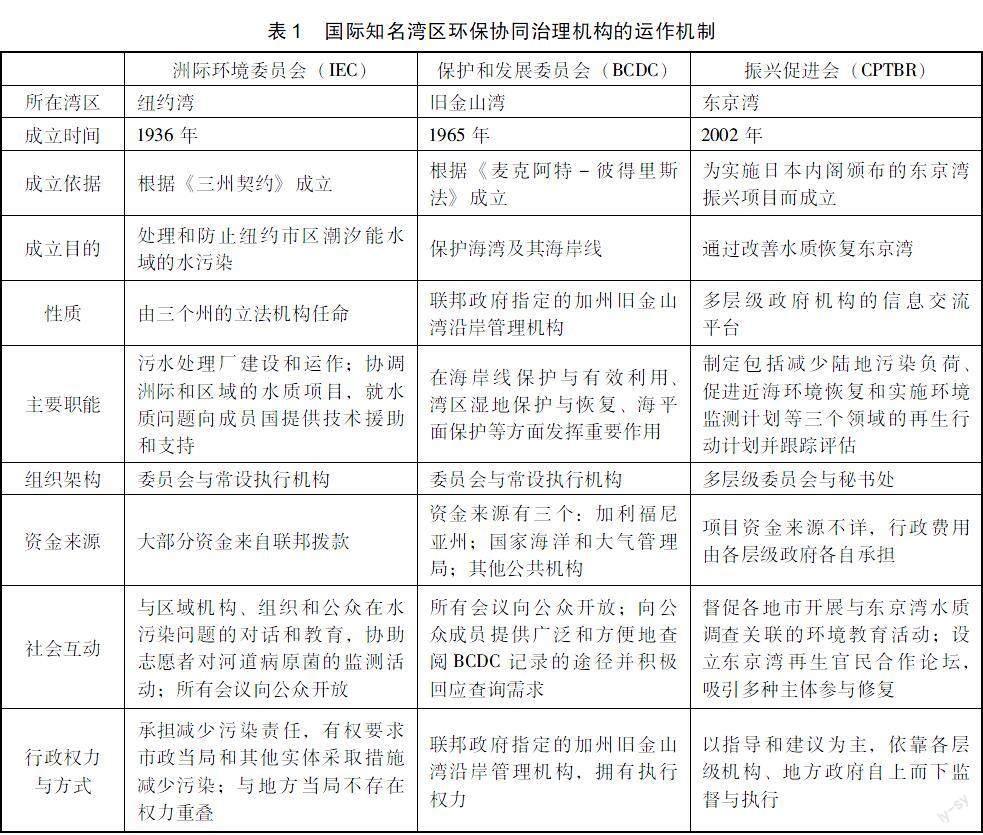

比較紐約灣洲際環(huán)境委員會(huì)、舊金山灣保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)和東京灣振興促進(jìn)會(huì)不僅在成立依據(jù)和職能上存在一定差異,而且在運(yùn)作機(jī)制上也各具特色。下文從機(jī)構(gòu)的組織及人員架構(gòu)、資金來(lái)源、社會(huì)互動(dòng)、行政權(quán)力與方式四個(gè)維度對(duì)機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)制進(jìn)行比較分析。

(一)紐約灣區(qū)洲際環(huán)境委員會(huì)的運(yùn)作機(jī)制

1.組織及人員架構(gòu)。IEC采取董事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行機(jī)構(gòu)的組織形式,對(duì)董事會(huì)委員的任命有嚴(yán)格的規(guī)定。董事會(huì)有15名委員,每個(gè)成員州各5名,由所在州政府任職的專(zhuān)員與由州長(zhǎng)任命的平民委員組成。在紐約州,5名委員中有1名是環(huán)境保護(hù)部的專(zhuān)員,其他4名由州長(zhǎng)提名,并由參議院確認(rèn),任期四年。新澤西州委員包括環(huán)境保護(hù)部、衛(wèi)生部專(zhuān)員以及其他3名由州長(zhǎng)任命并經(jīng)參議院確認(rèn)的委員,任期五年。康涅狄格州委員包括環(huán)境保護(hù)部、衛(wèi)生部和司法部專(zhuān)員以及其他2名由州長(zhǎng)任命并經(jīng)參議院確認(rèn)的委員,任期四年。州政府重組時(shí)需要更改代表政府部門(mén)的專(zhuān)員任命。董事會(huì)的主席在成員州之間每?jī)赡贻啌Q一次。IEC專(zhuān)設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)職員包括執(zhí)行官和工程師、法律顧問(wèn)、實(shí)驗(yàn)分析師、環(huán)境分析師等職業(yè)人員。IEC董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督工作機(jī)構(gòu)的執(zhí)行官和其他高級(jí)職業(yè)管理者。

2.資金來(lái)源。IEC的大部分資金來(lái)自聯(lián)邦,依據(jù)聯(lián)邦清潔水法第106條撥款。IEC也可通過(guò)區(qū)域伙伴合作使其資金來(lái)源多樣化。如,IEC每年從長(zhǎng)島聲音辦公室獲得聯(lián)邦資金,以支持其西部長(zhǎng)島聲音監(jiān)測(cè)計(jì)劃;從康涅狄格州環(huán)境拯救聲音基金獲得資金,以支持IEC參與統(tǒng)一的水質(zhì)研究。

3.社會(huì)互動(dòng)。IEC致力于促進(jìn)和協(xié)調(diào)與區(qū)域機(jī)構(gòu)、組織和公眾關(guān)于洲際水污染問(wèn)題的對(duì)話和教育活動(dòng)。IEC在河口和洲際環(huán)境區(qū)開(kāi)展協(xié)助志愿者對(duì)河道病原菌的監(jiān)測(cè)活動(dòng),為希望啟動(dòng)病原菌監(jiān)視計(jì)劃的團(tuán)體和個(gè)人提供支持,為他們提供培訓(xùn)、設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室分析;促進(jìn)當(dāng)?shù)貓F(tuán)體和個(gè)人對(duì)當(dāng)?shù)厮赖牧私夂蛥⑴c,并為他們提供標(biāo)準(zhǔn)化高質(zhì)量數(shù)據(jù)。IEC的所有會(huì)議均向公眾開(kāi)放,任何公民可訪問(wèn)IEC會(huì)議日歷并閱讀會(huì)議記錄。

4.行政權(quán)力與方式。IEC是第一個(gè)承擔(dān)減少污染實(shí)際責(zé)任的洲際機(jī)構(gòu),并有權(quán)要求市政當(dāng)局和其他實(shí)體采取措施減少污染。《三州契約》使IEC有權(quán)舉行聽(tīng)證、開(kāi)展調(diào)查,有權(quán)在相關(guān)法院提起訴訟,迫使市政當(dāng)局執(zhí)行《三州契約》的規(guī)定或IEC的命令。但是,IEC通常采取與州衛(wèi)生部、地方機(jī)構(gòu)充分合作的方式,盡量通過(guò)說(shuō)服手段而不是依靠法院行動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。此外,IEC與地方政府部門(mén)并不存在權(quán)力重疊問(wèn)題。污染消減工程建設(shè)工作仍然是州衛(wèi)生部門(mén)和州水委員會(huì)的本職工作,只有當(dāng)州機(jī)構(gòu)難以證明污染源的公共威脅而無(wú)權(quán)要求責(zé)成對(duì)象消減污染時(shí),IEC才依法介入。污水處理廠建設(shè)的計(jì)劃由各州衛(wèi)生部負(fù)責(zé),只有在工廠建成并投入運(yùn)行時(shí),IEC才有權(quán)要求工廠遵守《契約》要求。

(二)舊金山灣區(qū)保護(hù)和發(fā)展委員會(huì)的運(yùn)作

機(jī)制1.組織及人員架構(gòu)。BCDC采取董事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行機(jī)構(gòu)的組織形式。董事會(huì)由27名成員組成,代表著各種各樣的公共、私人和非營(yíng)利部門(mén)的利益。由州長(zhǎng)任命5人,其中包括主席及副主席;加州議會(huì)議長(zhǎng)任命1人,加州參議院規(guī)則委員會(huì)任命1人,灣區(qū)九個(gè)縣的監(jiān)事會(huì)各任命1人,灣區(qū)政府協(xié)會(huì)任命來(lái)自北、東、南、西海灣城市各1人,加州商業(yè)和運(yùn)輸機(jī)構(gòu)、加州財(cái)政部、加州資源局、加州土地委員會(huì)、加州區(qū)域水質(zhì)控制委員會(huì)、美國(guó)陸軍工兵部隊(duì)、美國(guó)環(huán)境保護(hù)局等機(jī)構(gòu)各任命1人。BCDC的執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要從事監(jiān)管和規(guī)劃工作,負(fù)責(zé)舊金山灣和海灣九縣海岸線的開(kāi)發(fā),聘用執(zhí)行官、規(guī)劃師、分析師、工程師、律師、設(shè)計(jì)師和秘書(shū)等四十多名職業(yè)人員。董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督工作機(jī)構(gòu)的執(zhí)行官和其他高級(jí)職業(yè)管理者。

2.資金來(lái)源。BCDC的資金來(lái)源有三個(gè):加利福尼亞州,國(guó)家海洋和大氣管理局,以及為BCDC具體項(xiàng)目提供資金的各種短期贈(zèng)款和合同。

3.社會(huì)互動(dòng)。BCDC的所有相關(guān)會(huì)議均向公眾開(kāi)放,于每月的第一個(gè)及第三個(gè)星期四下午舉行,為公眾成員提供觀看和參加會(huì)議的機(jī)會(huì)。新冠肺炎疫情下的虛擬會(huì)議也全向公眾開(kāi)放。BCDC向公眾成員提供廣泛和方便地查閱會(huì)議記錄的途徑。

4.行政權(quán)力與方式。BCDC是聯(lián)邦政府指定的加州舊金山灣沿岸管理機(jī)構(gòu)。這一指定授權(quán)BCDC使用《聯(lián)邦海岸帶管理法》的權(quán)力,以確保聯(lián)邦的項(xiàng)目與海灣計(jì)劃、州法律的政策一致。BCDC的權(quán)威來(lái)自《麥克阿特-彼得里斯法》和《蘇順濕地保護(hù)法案》,主要是防止濫填海灣和保護(hù)蘇順濕地。BCDC擁有獨(dú)立執(zhí)行權(quán)力,以確保人們根據(jù)《麥克阿特-彼得里斯法》或《蘇順濕地保護(hù)法案》獲得許可證,并確保他們遵守法案規(guī)定;按照BCDC的法律和政策,BCDC執(zhí)行主任有權(quán)對(duì)違法行為實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化行政罰款。BCDC還可以要求加州總檢察長(zhǎng)向法院提起民事訴訟,并尋求司法命令,禁止任何人違反禁令,并處以民事處罰。BCDC設(shè)有常設(shè)執(zhí)法委員會(huì)聽(tīng)取執(zhí)法行動(dòng)并向董事會(huì)反饋。但是,BCDC的建立并不是為了排除或取代位于海灣及其海岸線沿岸的市、縣和特別行政區(qū)的權(quán)力,而是將海灣視為一個(gè)完整的系統(tǒng)。因此,BCDC一直積極與各級(jí)政府和眾多其他利益攸關(guān)方建立協(xié)調(diào)、合作的伙伴關(guān)系。

(三)東京灣區(qū)振興促進(jìn)會(huì)的運(yùn)作機(jī)制

1.組織及人員架構(gòu)。CPTBR的組織架構(gòu)采取董事會(huì)、干事會(huì)、分科會(huì)三個(gè)層級(jí)層層監(jiān)督執(zhí)行的形式,組織分工嚴(yán)密,沒(méi)有設(shè)立專(zhuān)門(mén)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。董事會(huì)約30名成員,可根據(jù)需要增設(shè)臨時(shí)委員,由中央各相關(guān)部門(mén)的部長(zhǎng)以及各地方政府部門(mén)的局長(zhǎng)等高級(jí)官員組成;設(shè)主席1名,由委員互選產(chǎn)生。董事會(huì)會(huì)議由主席隨時(shí)召開(kāi),制定灣區(qū)的各個(gè)階段行動(dòng)計(jì)劃。干事會(huì)約33名成員,由國(guó)土交通省、海上保安廳、農(nóng)林水產(chǎn)省、林野廳、水產(chǎn)廳、環(huán)境省等部門(mén)以及埼玉、千葉、東京、神奈川、橫濱、川崎等地方行政部門(mén)的室長(zhǎng)級(jí)官員組成。干事會(huì)設(shè)干事長(zhǎng)1名,由董事會(huì)主席指定。干事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整,以及各分科會(huì)事務(wù)的調(diào)整。干事會(huì)根據(jù)干事長(zhǎng)的召集隨時(shí)召開(kāi),或者應(yīng)分科會(huì)的組長(zhǎng)的要求召開(kāi)。在干事會(huì)下設(shè)陸域?qū)Σ叻挚茣?huì)、海域?qū)Σ叻挚茣?huì)和監(jiān)測(cè)分科會(huì)。各分科會(huì)的成員由相關(guān)的國(guó)家機(jī)構(gòu)及都縣市職員構(gòu)成,各分科會(huì)設(shè)組長(zhǎng)1名。另外,為了管理CPTBR的事務(wù),設(shè)秘書(shū)處,其運(yùn)作由國(guó)土交通省的城市地域整備局下水道部、港灣局及海上保安廳共同負(fù)責(zé)。CPTBR沒(méi)有另外聘用專(zhuān)職的管理人員,其運(yùn)作由各個(gè)層級(jí)的相關(guān)的國(guó)家機(jī)構(gòu)及地方官員協(xié)調(diào)執(zhí)行。

2.資金來(lái)源。行政費(fèi)用由相關(guān)的國(guó)家機(jī)構(gòu)和各層級(jí)政府機(jī)構(gòu)各自承擔(dān),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不詳。

3.社會(huì)互動(dòng)。CPTBR與社會(huì)的互動(dòng)主要體現(xiàn)在兩方面。一是督促地方政府開(kāi)展與東京灣水質(zhì)調(diào)查關(guān)聯(lián)的環(huán)境保護(hù)教育活動(dòng)。如,在埼玉博物館舉行“綠與河的再生論壇”,組建由180名小學(xué)生參與的水生生物調(diào)查隊(duì)活動(dòng);千葉舉辦的水質(zhì)簡(jiǎn)易分析體驗(yàn)、水環(huán)境觀察、親子再利用工作教室等活動(dòng)。二是設(shè)立由多種主體參與策劃的合作組織——東京灣再生官民合作論壇,為來(lái)自行政、研究機(jī)構(gòu)、NPO、企業(yè)、水產(chǎn)、娛樂(lè)休閑等各個(gè)領(lǐng)域的主體提供信息交流網(wǎng)絡(luò)與場(chǎng)所,協(xié)助CPTBR收集監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),提供信息咨詢(xún),幫助組織和評(píng)估數(shù)據(jù)。

4.行政權(quán)力與方式。CPTBR主要致力于灣區(qū)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的規(guī)劃、指導(dǎo)與評(píng)估,以建議為主,為灣區(qū)的相關(guān)政府機(jī)構(gòu)提供溝通交流、信息共享的平臺(tái),行動(dòng)計(jì)劃的完成主要依靠各層級(jí)機(jī)構(gòu)、地方政府的自上而下的監(jiān)督與各級(jí)委員的自覺(jué)配合,依賴(lài)各成員工作職責(zé)內(nèi)的積極行動(dòng),沒(méi)有專(zhuān)門(mén)設(shè)立執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

總之,國(guó)際知名灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)制各具特色,同時(shí)也存在共性。在組織及人員架構(gòu)方面,IEC與BCDC采取董事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行機(jī)構(gòu)的形式,執(zhí)行機(jī)構(gòu)雇用執(zhí)行長(zhǎng)官與高級(jí)職業(yè)管理者,而CPTBR采取董事會(huì)、干事會(huì)、分科會(huì)的三層級(jí)架構(gòu),成員均是來(lái)自于灣區(qū)環(huán)境保護(hù)相關(guān)的國(guó)家部門(mén)及地方政府部門(mén)的官員與職員代表,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的全職雇員,這種結(jié)構(gòu)差異可能會(huì)導(dǎo)致機(jī)構(gòu)的執(zhí)行力效果差異。在資金來(lái)源方面,IEC與BCDC均有明確、多樣的資金渠道。在社會(huì)互動(dòng)方面,IEC與CPTBR與社會(huì)的互動(dòng)較強(qiáng),都開(kāi)展了與公眾互動(dòng)的環(huán)保活動(dòng),希望公眾通過(guò)實(shí)際行動(dòng)參與灣區(qū)的環(huán)境保護(hù)活動(dòng),激發(fā)公眾愛(ài)護(hù)灣區(qū)的熱情。在行政權(quán)力與方式方面,IEC與BCDC具有法律保障的獨(dú)立行政執(zhí)法權(quán),而CPTBR以規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)商交流、建議為主,不強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)力(如表1所示)。

三、世界三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)粵港澳大灣區(qū)的啟示

在比較分析國(guó)際三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上,可以發(fā)現(xiàn),雖然在成立依據(jù)、職能、組織結(jié)構(gòu)、執(zhí)行方式等方面存在區(qū)別,但三大灣區(qū)都構(gòu)建形成了完備的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu),內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為合理,環(huán)境治理效果較好,可為粵港澳大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同機(jī)構(gòu)建設(shè)提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。港澳回歸祖國(guó)以來(lái),尤其是近年來(lái)隨著粵港澳大灣區(qū)建設(shè)戰(zhàn)略的落地實(shí)施,基于行政協(xié)議的粵港、粵澳間的政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu)得到一定的發(fā)展。但是,政府間的協(xié)同治理仍存在合作深度不夠、行政合作協(xié)議效力不足、深度合作缺乏具體的法律保障等問(wèn)題,政府環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)存在組織結(jié)構(gòu)不完善,運(yùn)作機(jī)制不成熟等問(wèn)題,協(xié)同治理效果不理想。借鑒國(guó)際三大灣區(qū)的經(jīng)驗(yàn),打造屬于粵港澳大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)。具體而言:

首先,依法設(shè)立機(jī)構(gòu),用法律為機(jī)構(gòu)的執(zhí)行力保駕護(hù)航。國(guó)際三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的建立都是由專(zhuān)項(xiàng)法律或政府最高層面的決定推動(dòng)而成。如IEC根據(jù)洲際契約成立,BCDC根據(jù)法律成立,CPTBR根據(jù)政府內(nèi)閣項(xiàng)目成立,均是立法或政府專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定在先,機(jī)構(gòu)成立在后。有法律法規(guī)作后盾,機(jī)構(gòu)的執(zhí)行力與協(xié)同政府之間的約束力隨之增強(qiáng)。目前粵港澳大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同機(jī)構(gòu)主要以基于政府間簽訂的行政協(xié)議而成的粵澳、粵港環(huán)保小組的形式存在,而這些行政協(xié)議僅僅是提供規(guī)則與意向而沒(méi)有細(xì)化成具體協(xié)議的合作框架協(xié)議,或者是僅僅以處理特定環(huán)境問(wèn)題為目標(biāo)的具體合作協(xié)議,對(duì)政府間的協(xié)同合作治理約束力并不強(qiáng)。缺乏法律保障的行政權(quán)力,政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu)很難開(kāi)展深度合作。粵港澳大灣區(qū)可參考三大灣區(qū)的做法,先制定相應(yīng)的灣區(qū)環(huán)境保護(hù)法,再依法設(shè)立專(zhuān)門(mén)的協(xié)同治理機(jī)構(gòu),保障機(jī)構(gòu)的協(xié)同治理執(zhí)行力,使機(jī)構(gòu)保持長(zhǎng)久的生命力。

其次,選擇恰當(dāng)?shù)臋C(jī)構(gòu)形式,為機(jī)構(gòu)建立合適的組織結(jié)構(gòu)與人員架構(gòu)。三大灣區(qū)環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)的組織與人員架構(gòu)主要有兩種形式。一是設(shè)立專(zhuān)門(mén)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),采取董事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行機(jī)構(gòu)的形式。如IEC和BCDC,董事會(huì)具有領(lǐng)導(dǎo)決策與監(jiān)督的作用,董事會(huì)成員的任命和任期規(guī)則完善,成員代表不同的中央機(jī)構(gòu)和地方政府的立場(chǎng),兼顧多地、多方利益;執(zhí)行機(jī)構(gòu)雇有全職專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展日常工作。二是不設(shè)置專(zhuān)門(mén)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),行動(dòng)以指導(dǎo)、建議為主,組織架構(gòu)采取多層級(jí)委員會(huì)自上而下層層監(jiān)督執(zhí)行的形式,任務(wù)開(kāi)展依賴(lài)各機(jī)構(gòu)部門(mén)、地方政府職責(zé)范圍內(nèi)的自覺(jué)配合與執(zhí)行。如CPTBR,該機(jī)構(gòu)設(shè)置了董事會(huì)、干事會(huì)、分科會(huì)三個(gè)層級(jí)的委員會(huì),自上而下層層監(jiān)督,具體任務(wù)由最低級(jí)的各分科會(huì)委員執(zhí)行,任務(wù)與其在政府內(nèi)所負(fù)責(zé)的工作吻合,屬于各政府部門(mén)機(jī)構(gòu)人員的本職工作范疇,組織分工明確。如果粵港澳大灣區(qū)的環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)主要致力于規(guī)劃、指導(dǎo)、建議、評(píng)估等行動(dòng),可參考借鑒CPTBR的組織結(jié)構(gòu),基于當(dāng)前行政合作協(xié)議的基礎(chǔ)上構(gòu)建,這種機(jī)構(gòu)形式的構(gòu)建過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單,成本較低。如果機(jī)構(gòu)需要設(shè)立獨(dú)立的執(zhí)行機(jī)構(gòu),掌握實(shí)際的行政執(zhí)法權(quán),可參考借鑒IEC和BCDC的組織架構(gòu),這種機(jī)構(gòu)的執(zhí)行效率更高,但是需要配置專(zhuān)門(mén)的辦公場(chǎng)所、工作人員和資金等硬件設(shè)施,構(gòu)建成本高。

第三,管轄權(quán)限邊界清晰明確,與地方政府部門(mén)建立友好合作伙伴關(guān)系。《三州契約》明確規(guī)定了IEC的管理權(quán)限,只有在州衛(wèi)生部對(duì)污染消減管理失效的時(shí)候IEC才可介入,只有在州衛(wèi)生部把污水處理廠建成并投入使用之后,IEC才有監(jiān)管權(quán);盡管IEC具有獨(dú)立的行政執(zhí)法權(quán),但它卻盡量避免采取法律行動(dòng),爭(zhēng)取市政府的合作配合。BCDC被法律賦予管理灣區(qū)海岸線、濕地、海平面的權(quán)限,但它特別注重與灣區(qū)地方政府的合作,積極與海灣及其海岸線沿岸的市、縣和特別行政區(qū)地方政府建立合作伙伴關(guān)系。粵港澳大灣區(qū)涉及香港、澳門(mén)兩個(gè)特別行政區(qū)和廣東省的9座城市,政府環(huán)保協(xié)同治理機(jī)構(gòu)面臨更復(fù)雜的府際關(guān)系,可以借鑒三大灣區(qū)的做法,界定清楚協(xié)同治理機(jī)構(gòu)與地方環(huán)保機(jī)構(gòu)的權(quán)能界限,如果存在重疊的地方,則需要明確規(guī)定灣區(qū)協(xié)同治理機(jī)構(gòu)介入的必要條件。即使灣區(qū)協(xié)同治理機(jī)構(gòu)具有超越于地方的管理權(quán)限,機(jī)構(gòu)也應(yīng)盡量避免沖突,立足于灣區(qū)作為一個(gè)完整的系統(tǒng),加強(qiáng)與地方合作,共同打造美麗灣區(qū)。

第四,超越水污染治理的職能局限,建立著眼于灣區(qū)生態(tài)層面的環(huán)境保護(hù)協(xié)同治理機(jī)構(gòu)。如BCDC是主要從海岸線和濕地保護(hù)出發(fā),從生態(tài)保護(hù)層面保護(hù)河口、海灣、水源、濕地、森林、物種的灣區(qū)環(huán)境保護(hù)政府協(xié)同治理機(jī)構(gòu)。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí),粵港澳大灣區(qū)河口生態(tài)也遭受較大破壞。建立著眼于整個(gè)灣區(qū)生態(tài)保護(hù)層面的環(huán)保協(xié)同機(jī)構(gòu),加強(qiáng)灣區(qū)河口的林地、綠地、水面、濕地、園地、耕地保護(hù),這對(duì)粵港澳大灣區(qū)環(huán)境保護(hù)具有戰(zhàn)略意義。

第五,通過(guò)與社會(huì)加強(qiáng)互動(dòng),吸引民間力量共同保護(hù)灣區(qū)環(huán)境。CPTBR在與社會(huì)互動(dòng)方面開(kāi)展了很多親水的海邊休閑項(xiàng)目,加深了人們對(duì)海的親近;IEC也在致力于與民間力量的互動(dòng),希望通過(guò)與公民的教育與對(duì)話,促進(jìn)灣區(qū)的水資源保護(hù)。粵港澳大灣區(qū)可借鑒國(guó)際灣區(qū)機(jī)構(gòu)的做法,開(kāi)展與社會(huì)互動(dòng)的親水休閑、環(huán)保教育項(xiàng)目,吸引各方力量共同保護(hù)灣區(qū)環(huán)境,激發(fā)民眾熱愛(ài)灣區(qū)的情懷,齊聚社會(huì)各方力量共同建設(shè)友好美麗的粵港澳大灣區(qū)。

注釋?zhuān)?/p>

①“類(lèi)同度”指的是跨域治理機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)制是否與政府一致,以及是否與政府存在隸屬關(guān)系。類(lèi)同度越高,表明機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)制與政府越趨于一致,機(jī)構(gòu)與政府間也存在越明顯的隸屬關(guān)系。“依存度”指的是跨域治理機(jī)構(gòu)在資金、成員等方面接受政府支援的程度,以及機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)輸出對(duì)象是否以政府為主。依存度越高,表明機(jī)構(gòu)在資金、成員等方面越依賴(lài)政府的支援,規(guī)劃或政策意見(jiàn)的輸出對(duì)象也主要以政府為主。

參考文獻(xiàn):

[1]劉暢,林紳輝,焦學(xué)堯,等.粵港澳大灣區(qū)水環(huán)境狀況分析及治理對(duì)策初探[J].北京大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2019,55(6):1085-1096.

[2]陶希東.歐美大都市區(qū)治理:從傳統(tǒng)區(qū)域主義走向新區(qū)域主義[J].創(chuàng)新,2019,13(1):1-9.

[3]范柏乃,張瑩.區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的理念認(rèn)知、驅(qū)動(dòng)機(jī)制與政策設(shè)計(jì):文獻(xiàn)綜述[J].蘭州學(xué)刊,2021(4):115-126.

[4]張緊跟.新區(qū)域主義:美國(guó)大都市區(qū)治理的新思路[J].中山大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2010,50(1):131-141.

[5]洪世鍵,張京祥.新區(qū)域主義視野下的大都市區(qū)管治[J].城市問(wèn)題,2009(9):73-77.

[6]吳超,魏清泉.新區(qū)域主義的發(fā)展觀、方法論及其啟示[J].城市規(guī)劃匯刊,2003(2):89-93.

[7]WHEELER S M. The New Regionalism: Key Characteristics of an Emerging Movement[J].? Journal of the American Planning Association . 2002,68 (3):267-278.

[8]洪世鍵,張京祥.中國(guó)大都市區(qū)管治:現(xiàn)狀、問(wèn)題與建議[J].經(jīng)濟(jì)地理,2009,29(11):1816-1821.

[9]汪偉全.國(guó)外區(qū)域合作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的比較研究及其啟示[J].中國(guó)科技論壇,2011(1):148-154.

[10]王川蘭.多元復(fù)合體制:區(qū)域行政實(shí)現(xiàn)的構(gòu)想[J].社會(huì)科學(xué),2006(4):111-118.

[11]符天藍(lán).國(guó)際灣區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)治理機(jī)構(gòu)及對(duì)粵港澳大灣區(qū)的啟示[J].城市觀察,2018(6):20-27.

[12]楊?lèi)?ài)平,林振群.世界三大灣區(qū)的跨域治理機(jī)構(gòu):模式分類(lèi)與比較分析[J].公共行政評(píng)論,2020,13(2):40-57.

[13]GOLDSTEIN S. An Authority in Action. An Account of the Port of New York Authority and Its Recent Activities. Law and Contemporary Problems, 1961, 26( 4) : 715-724.

[14]楊?lèi)?ài)平,張吉星.紐約-新澤西港務(wù)局運(yùn)作模式對(duì)粵港澳大灣區(qū)跨境治理的啟示[J].華南師范大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2019(1):102-108.

[15]張樹(shù)劍,黃衛(wèi)平.新區(qū)域主義理論下粵港澳大灣區(qū)公共品供給的協(xié)同治理路徑[J].深圳大學(xué)學(xué)報(bào):人文社會(huì)科學(xué)版,2020,37(1):42-49.

[16]SHEN J, LUO X. From Fortress Hong Kong to Hong Kong-Shenzhen Metropolis: the emergence of government-led strategy for regional integration in Hong Kong [J]. Journal of Contemporary China,2013,22(84):944-965.

[17]The Interstate Environmental Commission. Publications[EB/OL]. [2022-3-15]. http://www.iec-nynjct.org/.

[18]San Francisco Bay Conservation&Development Commission. About us[EB/OL]. [2021-12-15]. http://www.bcdc.ca.gov/aboutus/.

[19]東京灣再生プロジェクト について.About the Tokyo Bay Renaissance Project[EB/OL]. [2022-3-15].https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/RenaissanceProject/Background.htm.

[20]HESS S G. Work of the Interstate Sanitation Commission[J]. American Journal of Public Health & the Nations Health, 1946, 36(11):1299-1303.

[21]FURUKAWA K, OKADA T . Tokyo Bay: Its Environmental Status-Past, Present, and Future[J]. Environment in Asia Pacific Harbors, 2006:15-34.

[22]王玉明. 粵港澳大灣區(qū)環(huán)境治理合作的回顧與展望[J]. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版, 2018, 20(1): 117-126.

Environmental Protection Cooperative Governance Institutions

in Three International Bay Areas: Typical Models and

Inspiration from Experience

ZHI Sufen

(School of Public Administration, Guangdong University of Foreign Studies,

Guangzhou, Guangdong 511430, China)

Abstract: By comparing and analyzing the environmental protection cooperative governance institutions in three international bay areas, it can be found that the three bay areas have all formed complete environmental protection cooperative governance institutions with reasonable internal structure and good environmental coordination governance effect. This suggests that the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area should actively build cross-regional cooperative governance institutions, establish a reasonable organizational structure, improve the environmental protection functions of the institutions, and strengthen legislation to guarantee the operation of the institutions.

Keywords:international bay area; environmental protection; cooperative governance institutions; Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

(責(zé)任編輯:湯文仙)