梁山縣葡萄栽培中存在的主要問題及應對措施

蔡玉芝

摘 要:近年來,在葡萄栽培過程中,常常會發生各種問題,主要表現為品種更新換代慢、過度追求產量而忽視品質、采后棄管及病蟲害發生嚴重等。從推廣應用新品種、栽培模式選擇、疏花疏果、合理施肥等方面,總結了葡萄提質增效的有效技術手段。對于病蟲害的防治,要遵循“預防為主,綜合防治”的原則,以農業防治為基礎,結合人工物理、生物防治與化學防治措施,將病蟲的危害控制在可控范圍之內。

關鍵詞:葡萄;栽培;問題;應對措施

葡萄在梁山縣栽培歷史悠久,是一種深受消費者青睞的水果,營養價值極高。隨著社會經濟的發展和人民生活水平的提高,對葡萄的口感、品質提出了更高的要求。因此,在葡萄種植面積不斷擴大的同時,需要更加重視栽培過程中存在的主要問題,并采取有效措施,不斷改進及優化現有葡萄種植技術,及時防控葡萄病蟲害,提升葡萄果實品質,才能滿足人們對優質果品的需求,增加種植戶的經濟收益。

1 葡萄栽培中存在的主要問題

1.1 品種更新換代慢

目前梁山縣葡萄栽培品種仍以巨峰、玫瑰香、夏黑為主,早、晚熟優良品種少,市場上大部分以中熟品種為主,其中巨峰占比超過60%以上,品種結構相對單一,缺乏競爭力,無法滿足群眾對優質果品、多樣化果品的需求。陽光玫瑰、冰美人作為新引入的高檔葡萄新品種,脫毒優質種苗供應嚴重不足,栽培技術亦不是很完善,推廣普及有難度,造成優質品種更新換代較慢。

1.2 經濟效益低下

有的果農為節約土地,種植葡萄株距太密,根域面積小,根系分布淺,又盲目追求早熟、高產,修剪過早、破眠過早、采摘過生,導致葡萄樹木的正常生長受到嚴重影響。為提前上市,濫用催熟劑,影響葡萄產量和品質,導致出現不同程度的枝梢黃化及花穗退化等現象。另外還要應對高溫干旱、狂風冰雹等自然災害,經濟效益很難提高。

1.3 過度追求產量

部分果農為追求收益,疏花疏果太少,一畝地掛果量超過2000 千克,有的甚至突破3000 千克。過度追求產量,結出的葡萄品質嚴重下降,表現為果穗整形不好、穗形不規則、外觀品質差;果粒著色不好,有大有小、過于密擠或過于松散,爛果、小果居多;果實可溶性固形物含量達不到一定標準,口感極差,統貨、垃圾貨的比例高。如此以來,市場競爭力差,賣價相應偏低。

1.4 定干低、樹形亂

有的葡萄園普遍存在定干低的情況,表現在掛果部位離地面高度不足50 厘米。整形修剪不規范,表現在梢間距小,枝梢旺長,枝葉密集,通風透光不好,不但影響果實營養的積累和著色,不利于生產優質果,而且霜霉病、炭疽病及白腐病等病蟲害還很容易發生。

1.5 采后棄管

部分果農十分重視采果前的管理,果實采收后管理認識不到位,棄管現象嚴重。表現為:一是采收果實后不施肥,當葡萄根系出現第二次生長高峰時,地上植株部分沒有充分的養分供應,營養物質的積累受到限制,直接影響到翌年葡萄的產量和品質。二是對霜霉病、白粉病等病蟲害不加防治,園區衛生也不清理,導致葡萄落葉過早,秋冬季節出現第二次發芽、抽發新梢的情況。

1.6 偏施化肥

據調查,果農為了保證葡萄生長快、多結果,大量使用化肥,有機肥投入量少,偏施氮肥,樹體缺乏鈣、鋅、鐵等微量元素,造成土壤板結,樹勢衰弱,樹葉出現褐色斑點,果實發育不良,出現大量爛果、裂果,引發許多病蟲猖獗危害。情況嚴重時,葉片枯萎,枝條干枯,果實歉收。

1.7 病蟲害發生嚴重

葡萄生長季節,降雨豐富,葡萄灰霉病、霜霉病(圖1)、炭疽病、白腐病等病蟲害極易發生和蔓延。尤其是葡萄霜霉病,夏秋季節發病嚴重、來勢兇猛,導致葉片枯死,產量下降,品質無法保障。

2 應對措施

2.1 推廣應用新品種

加快葡萄新品種的推廣應用,初建園及老果園更新換代時,盡量優選抗病蟲性能好、香味濃郁、大粒無核、果粒不易脫落和破裂、耐運輸和貯藏的優良品種,以此優化當地葡萄品種結構,為消費者提供需要的早、中、晚熟品種,進一步提高市場競爭力。

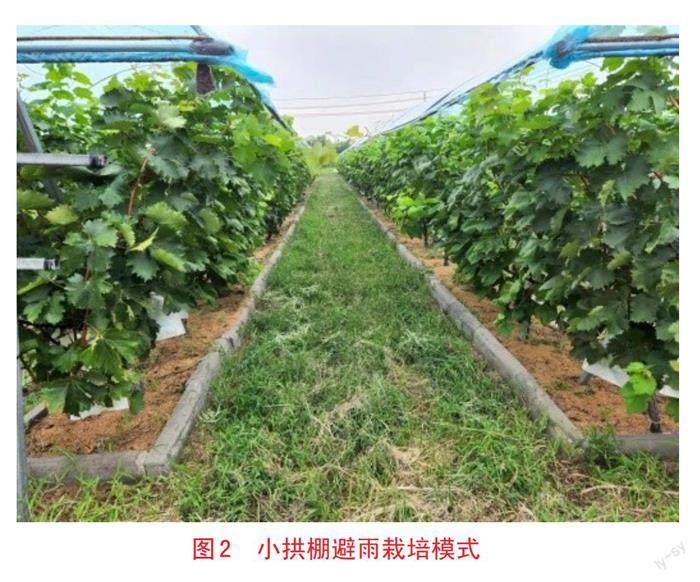

2.2 推廣應用避雨栽培模式

為確保果園通風透光良好,病蟲害發生危害減輕,建議采用避雨栽培模式,這樣可提高坐果率,果實著色也比較好。目前新建園葡萄多采用小拱棚避雨栽培模式(圖2),整形可選用一字形,定干高度在1.2 米左右,株行距3 米×4米,避雨棚寬2.3米左右。若選用連棟大棚(圖3),定干高度建議在2.0 米左右,可采用一字形整形,株行距3米×4 米,也可采用H形整形,株行距4 米×6米。葡萄采用避雨栽培模式,阻斷了雨水對樹體枝葉及花果的直接沖刷,在一定程度上抑制了病菌的傳播和繁殖,藥物噴灑后不易被雨水直接沖刷,提高了藥效,減輕了病蟲危害。目前避雨栽培技術得到廣泛應用。

2.3 整穗疏果及控制產量

春季新梢舒展6片葉時,開始疏花,強壯枝每枝保留2個花穗,中庸枝每枝保留1個花穗,弱枝不保留花穗。為保持花期一致,開花前10天開始整花穗,這樣可促進果粒膨大,有利于坐果率的提高。對陽光玫瑰花穗整形時,穗尖只保留4.5厘米左右。坐果后疏果宜早不宜晚,每穗葡萄保留70粒果左右,確保果實外觀良好。果實產量早熟品種每畝控制在1200千克左右、中晚熟品種每畝控制在1500千克左右。

2.4 水肥一體化

葡萄園施肥以合理施用有機肥為主,施用化肥為輔助,盡量減少氮肥的使用,這樣可有利于果品質量的提高。建議采用水肥一體化的模式(圖4),根據不同生育期肥水的需要標準,在萌芽期、幼果膨大期、增糖著色期、采收后等關鍵時期施好肥水,可有利于促進根系吸收,提高肥水利用率,保障樹體營養供應。實施水肥一體化,可有效節省肥水,節約管理成本,最大程度地提高用工效率。

2.5 科學防治病蟲害

葡萄病蟲害的防治遵循“預防為主、防治為輔”的原則,以農業防治為基礎,大力推廣人工、物理與生物綜合防治措施。按照病蟲害的發生規律,對癥下藥,適時實施化學防治。切記按規定的濃度、使用次數和安全間隔期用藥,盡量減少用藥量,提高防治效果。另外,合理使用促萌劑、膨果劑、催熟劑等調節劑,確保果品安全。幼果期實行果實套袋,盡量減少病蟲害侵染危害果實的機會。

2.5.1 人工物理防治 一是清除病蟲殘體。及時綁蔓摘心、清理病蟲枝葉,保障葡萄架面通風透光良好。二是結合施基肥,深翻土壤,將淺土層的害蟲和病菌埋入施肥溝中,消滅一部分病蟲菌源。三是燈光誘殺。利用害蟲成蟲的趨光性,在葡萄園內懸掛一定數量的頻振式殺蟲燈,夜晚進行蛾類害蟲的誘殺,盡量減少雌蟲的產卵數量。

2.5.2 生物防治 在葡萄園中,釋放一定數量的亞洲草蛉、赤眼蜂防治薊馬等。根部病瘤切除后,用農抗402 生物農藥涂抹,效果良好。利用抗生素120A和120BF防治葡萄白粉病、葡萄黑痘病,有較好的防治效果。另外保護和利用捕食螨、瓢蟲和寄生蜂等天敵,可有效控制葡萄短須螨、粉蚧等害蟲的數量。

2.5.3 化學防治 化學防治雖然具有高效性、便捷性和快速性的特點,是病蟲害防治的主要措施之一,但是此類防治易在葡萄植株上殘留藥物,不利于葡萄的生長發育,也影響果實品質。因此,需要選擇低毒農藥,按照使用標準,合理確定用藥濃度和劑量,在病蟲害的最佳防治時機進行有效防治,方能取得理想的防治效果。如葡萄展葉至開花前,選用代森錳鋅、百泰、撲海因等保護性藥劑,預防葡萄霜霉病,保護果穗及葉片。6 月中旬開始,施用退菌特可濕性粉劑800倍液防治葡萄炭疽病,間隔10天,連噴3次,防治效果良好。7月開始,施用多菌靈800倍液,防治葡萄苦腐病,間隔15天,連噴4次,效果明顯。幼果套袋前使用80%代森錳鋅500倍液+25%噻蟲嗪4000倍液防治灰霉病、炭疽病、白腐病、綠盲蝽、金龜子、介殼蟲等病蟲害。采收前20天停止施用化學藥劑,以免造成藥害。

3 結 論

在葡萄種植過程中,要根據其生長特性,結合土壤及氣候條件,不斷改進栽培技術,合理定植苗木,保障葡萄生長期間的肥水供應,及時疏花疏果,做好花果期管理工作。并在日常管理中,密切關注病蟲害的發生,尤其在雨季,溫度高、雨水多,非常有利于病蟲孳生蔓延,此時應及時對園區內溫濕度進行嚴格的控制和管理,同時采取“預防為主,防治為輔”的策略,對病蟲害及時防治,將其危害控制在源頭,進一步提高葡萄的產量和效益。