廣東高校短視頻應用現狀研究

——以廣東10 所高校視頻號為例

喻江玲

(廣州城市職業學院, 廣東廣州 440111)

隨著萬物聯網時代的到來及手機應用的多功能化和場景化,各種短視頻平臺如雨后春筍般上線,讓短視頻發展迅猛并迅速在信息市場上立足。 第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》 顯示, 截至2022 年12 月,我國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達10.31 億,較2021 年12 月增長5 586 萬,占網民整體的96.5%;其中,短視頻用戶規模達10.12 億,較2021 年12 月增長7 770 萬,占網民整體的94.8%[1]。鑒于此,政府部門、機關單位、事業單位等部門紛紛進駐短視頻平臺,以迎合社會發展的需要,擴大市場占有率,謀求符合時代發展內生動力。負責高知人才培養、文化傳承、知識交流的高等院校也率先試足,紛紛入駐各種短視頻平臺。本文擬通過實證研究法,了解廣東高校官方開通微信視頻號 (以下簡稱“短視頻”)現狀,以期為高等院校短視頻運營及發展提供可借鑒的經驗。

1 短視頻研究現狀

在國科知源網站以“高校短視頻”為主題檢索后發現,從2014 年到2023 年4 月28 日,共有898 篇相關論文發表,對高校短視頻(或微視頻)的研究頗多,但集中在視頻教學和視頻資源的應用,有關高校短視頻應用現狀的研究卻很少。目前,涉及高等院校短視頻的研究中,以李彥[2]為代表的研究是視頻在教學層面的論述;以王鵬[3]為代表的則是圖書館的短視頻在高校圖書館閱讀推廣中的應用; 以范孟楠[4]為代表的是研究視頻終端對在校學生身體的影響。 在梳理已有的研究文獻時發現: 高校短視頻應用研究缺乏系統性、全面性的實證研究,而專門進行高校微信視頻號應用研究的文獻暫無。為此,筆者試圖以廣東高校微信視頻號為研究對象, 以便更加全面了解廣東高校應用視頻號的現狀(見圖1)。

抖音App 雖然出臺較早,也是目前公眾認可度高的短視頻平臺,但面對的受眾是所有人。微信視頻號雖出爐較晚,但有微信公眾號平臺做有力的受眾支撐,且高校普遍都有開通官方微信公眾號,具有強勁的發展勢頭。 筆者從“廣東教育”公眾號2022 年2 月至2023 年2 月期間發布的“廣東高校官微排行榜”來選取研究對象,這也正是筆者選取微信視頻號這個短視頻平臺作為高校短視頻研究樣本的原因。

2 本文樣本搜集和確立方法及研究方法

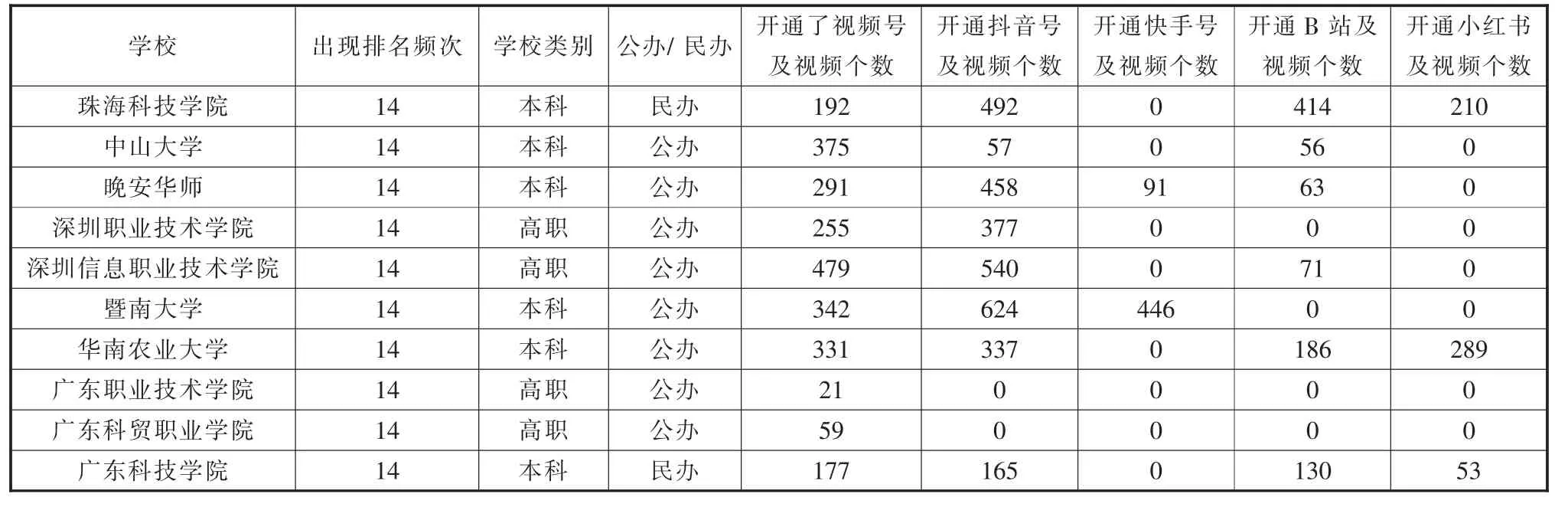

廣東10 所高校視頻號樣本選定依托“廣東教育”公眾號每月公布的廣東省本科、高職高專院校微信公眾號排行榜前10 名及廣東省本科、高職高專院校微信熱文排行榜前10 名的高校,對其進行年度梳理,將出現頻次最高的前10 名高校作為視頻號的研究對象(見表1)。 通過上述方法確定研究對象后,關注高校視頻賬號,并注意在公辦、民辦、本科、專科4個領域都有涉及, 以保證樣本的準確度和樣本代表的廣泛性。樣本確立之后,采取閱讀整理視頻號信息內容的方法,再結合相關研究文獻,搜集和整理廣東高校短視頻應用狀況。

表1 廣東10 所高校短視頻開通情況

3 廣東高校短視頻總體特征

通過逐一瀏覽“廣東教育”公眾號2022 年2月—2023 年2 月期間公布的廣東省本科、高職高專院校微信排行榜前10 名及廣東省本科、高職高專院校微信熱文排行榜前10 名的高校發現,上榜的有39 所高校,其中本科院校20 所,高職院校19 所,其中以華南師范大學為首的11 所高校開通了3 個及以上的短視頻平臺。 開通微信視頻號的有15 所,只有廣東南洋理工職業學院沒有開通任何的短視頻號。 通過研讀整理抖音、視頻號、小紅書、快手及B 站的高校短視頻狀況及作品內容發現, 目前高校短視頻的應用情況大體呈現以下特點。

3.1 廣東高校融媒體平臺應用率低

目前,廣東省共有高等學校174 所,其中,普通本科學校65 所; 本科層次職業學校2 所; 高職(專科)學校93 所;成人高等學校14 所[5],2022 年2月—2023 年1 月期間登上月度官微和熱文排名前10 的僅有39 所高校,僅占22.4%。 在39 所高校中開通了視頻號、抖音號、小紅書、快手等熱門短視頻平臺的有11 所,僅占38.5%。 在全民刷短視頻如此“沉迷”的時代,對于歷來比較重視學習和創新的高校, 出現此現象很可能與高校本身需要保持其思想性超前、學術性超高、嚴肅性謹慎有關,高校界對短視頻應用的熱情受到影響, 很多高校還處于謹慎探索階段。

3.2 廣東高校對短視頻重視程度不夠

一是短視頻應用總體情況不佳。在39 所已經開通多個短視頻平臺的高校中,僅有11 所學校同時在3 個及以上的短視頻平臺開通了賬號。 廣東職業技術學院、江門職業技術學院、廣州美術學院、廣東省外語藝術職業學院、廣東建設職業技術學院、廣州工商學院、 廣東技術師范大學在短視頻平臺開通賬號至今發布的短視頻作品不足50 個,所以整體的短視頻應用情況不佳。二是短視頻內容質量不一。一些高校對上傳視頻的內容、質量把關不嚴,沒有根據受眾的需求和社會熱點去策劃剪輯, 有的甚至照搬傳統的視頻運營模式,如學校的整體介紹、招生宣傳等類型的視頻與現在的熱點短視頻的“三秒吸睛”的效果相差甚遠,影響了短視頻的傳播效果。三是個別高校發布了太多與本校定位及受眾關聯性不大的視頻,雖然視頻數量多, 但真正能夠讓大眾了解該高校的相關視頻較少,影響受眾觀感。

3.3 廣東高校發布的短視頻影響力較小

系統梳理發現:高校發布的短視頻點贊、關注、粉絲量、播放量等指標普遍較低,在微信視頻號展示頁能直觀看到的點贊數也不容樂觀。 這些反響指標與平臺成立的時間、高校視頻號開通的時長、作品數量質量等有很大關系,但其整體的影響力甚微。與網紅視頻號、 主流媒體的抖音賬號上億的獲贊量相差甚遠。在融媒體影響力較強的前10 名廣東高校的微信視頻號2 846 條短視頻中獲贊量過萬的僅有9條,只涉及中山大學、華南理工大學、華南師范大學4 所高校。 深圳信息職業技術學院在視頻號中發布的短視頻數量最多,但最高點贊量僅3 150 個,目前還有4 所高校發布的9 條短視頻的獲贊量不足100。如果高校視頻號繼續照此運營,勢必不能滿足受眾需求,其關注量只會越來越少。

4 廣東10 所高校短視頻內容分析

微信視頻號平臺的推出晚于抖音、快手、小紅書平臺, 但高校在微信視頻號上發布的作品數量大多都多于先出現的快手、小紅書平臺。但同一所高校在幾個不同短視頻平臺對于同一信息事件發布的視頻內容及標題、封面基本一致,不具備跟平臺契合的差異化運營。 目前研究樣本中的廣東高校短視頻所呈現的內容主要包括校園人文環境介紹、 節假日及學生教師活動宣傳總結、榜樣人物故事或先進事跡、時事政治熱點、學校政策解讀及其他6 個欄目的內容。在本文,“校園介紹” 是指運用熱點文字和獨具特色的校園硬件環境、 軟件環境或人文環境等元素作為畫面背景, 再配以網紅熱點的背景音樂來渲染推廣高校本身的短視頻,以吸引用戶關注該高校。中山大學的375 個微信視頻號短視頻中有11 個視頻均屬于此類視頻,具有高校自身的獨特屬性,不容易被模仿和復制。其他高校也有很多類似的宣傳視頻,大多數高校視頻號上的首個視頻多為此類宣傳形式,如華南師范大學和暨南大學的微信視頻號開通后,推出的首個視頻都是宣傳高校本身的視頻。

在本文,“節假日及活動比賽宣傳” 是指高校針對中國的傳統節日、學生開學季、畢業季特殊時間節點,以及高校開展的各類活動、比賽進行宣傳推廣和直播的視頻。 宣傳推廣多以時間、地點、人物等為拍攝主元素;直播多以活動現場直播、活動參與者及專家的訪談直播等為主元素。 這類視頻較多的有華南師范大學。 學校的重大活動中也容易出現高點擊率的視頻,如開學季、軍訓、畢業季涉及數量眾多學生的時候,活動宣傳的短視頻效果較好。

在本文,“榜樣人物或先進事跡” 是指制作與本校師生相關的榜樣人物和先進事跡短視頻。 人物常常涉及優秀校友及在校生、教學名師等,先進事跡常常涉及與本校歷史相關的前輩人物事跡、 時政熱點相關的師生事跡。 這類視頻較多的有暨南大學和中山大學。

在本文中,“時事政治” 是指在國內或者國際上影響力比較大的事件。 此類視頻在高校的短視頻中出現的較少。2023 年5 月4 日,本人以“克里姆林宮被襲擊”為題進行搜索,高校微信視頻號中相關沒有轉發、評論相關事件;以“臺灣”為關鍵字進行搜索,只有中山大學發布一個題為“副院長許可慰談中國式現代化:能給臺灣人民帶來美好”的短視頻。

在本文中,“學校政策” 是指高校發布的與師生相關的國家、社會及學校政策視頻。在高校政策類的短視頻中,常常以學校的防疫政策、招生政策、畢業生政策為主題進行短視頻制作。

“其他”是指上述幾個部分內容之外的內容,主要包括以各種挑戰賽、拍同款、網絡熱點等為主元素的視頻,其中挑戰類視頻占比最多。這種類型視頻雖增加了該高校視頻的點擊率和完播率, 但視頻的內容與高校本身相關性不高, 對高校本身影響力的宣傳不具效果。

5 對策與建議

廣東省內的“985”“211”及“雙一流”院校在之前的信息宣傳中比較重視融媒體應用與開發, 如中山大學、華南師范大學、暨南大學、深圳職業技術學院、番禺職業技術學院等。 在短視頻流行之前他們的官方網站、微信公眾號等新媒體技術應用,是學習交流的典范。 然而在近幾年如此火爆的抖音、快手、微信視頻號等社會化短視頻平臺的開發和應用方面卻謹慎保守,少有出圈的短視頻。雖然一些平臺的爆款短視頻目前存在泛娛樂化、信息參差不齊的現象,但有類似《人民日報》、團中央等諸多國家級大型新聞媒體和政府教育機構的入駐、引導,影響力顯著,加之國家對互聯網信息的監管逐步規范, 給平臺的使用和信息的過濾提供了保護。 另據第51 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,2022 年,短視頻用戶規模為10.12 億,較2021 年12 月增長7 770 萬,占網民整體的94.8%[6]。而第49 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》 顯示,20—29 歲年齡段的網民對網絡視頻應用的使用率在各年齡段中占比最高,達97.0%[7],說明網絡視頻深受年輕一代的喜愛,而這個年齡段正好是大學生群體。因此,高校必須及時跟進,加快開發其應用的步伐。筆者認為可以著重從以下幾點改進。

5.1 加強短視頻內容設計

內容質量的把控是融媒體時代不變的規則,無論圖文報道、視頻拍攝還是BGM 音樂的應用,美好的事物的呈現是人們一直的追求, 專注于短視頻內容設計,進而為該高校贏得受眾。 因此,高校短視頻的內容制作要充分體現其專業化和藝術化水準。 首先,標題要符合受眾的預期,吸引刷到該視頻的人點擊進去, 而且要適合受眾去分享, 好的標題需要有“標題視覺詞”,并制造“沖突感”。如深圳大學視頻號中以“李清泉書記、毛軍發校長同框K 歌,一首《再見》獻給一萬名畢業生! ”為題的短視頻點贊量達到了5.5 萬,轉發量達到了3.5 萬。標題中的“再見”“畢業生”字眼就是視覺詞,“兩位領導K 歌”與“一萬名畢業生” 形成了鮮明的沖突; 短視頻的背景音樂要與本校形象相契合,能將時代熱點、聽覺沖擊力強的BGM 音樂引入其中以觸發相關受眾的內心共鳴;短視頻在內容的制作上面可以采用校園實景拍攝、校園相關人物圖片動畫、故事情景短劇、各種活動現場錄像、影視插入等動態化、影像化技術,但在時間和節奏上一定要符合熱點短視頻的特征。 最后,短視頻在內容制作上要盡量將高校相關的知識和專業內容以藝術化、通俗化、娛樂化的形式予以呈現[8]。

5.2 提高受眾的需求匹配指數

需求與價值的匹配程度, 帶來了一個全新的概念性數據——需求匹配指數(Maching Index),換而言之,就是受眾看到的短視頻,與他們希望看到的短視頻的內容匹配度如何。 當一個視頻號的內容持續低于受眾的預期,也就是“供給持續滿足不了需求”時,需求匹配指數就會低。例如,在廣東科技學院“喜歡量”排名前10 的短視頻中,點贊量都不達1 000。如視頻名稱為“尋人!此時在冬奧會閉幕式現場的廣科女孩! ” 是一篇跟隨熱點和學校高度相關的短視頻,但是點贊量才136,轉發量才451。 從標題來看,只與參與冬奧會閉幕式的廣科女孩有關, 視頻的需求定位沒有覆蓋到大部分的關注者; 從視頻的內容來看,是照片的簡短疊加,沒有經過專業化、藝術化的處理[9]。

5.3 發揮短視頻平臺的協同效應

部分高校已經同時開通了3 個及以上的短視頻平臺,但是幾個平臺沒有形成協同效應,也就是說沒有達到“1+1+1>3”的效果。 微信公眾號、視頻號平臺是一個“點線面體”的平臺,與算法分發平臺抖音、快手“體面線點”平臺之間很難產生明顯的協同效應,如果將視頻號內容原樣搬到抖音和快手, 可能產生協同效應。但如果把小紅書的短視頻內容,同步到知乎,協同效應就可能放大。

5.4 注重細節打造,尊重每一次閱讀背后的每一個人

在個性化需求的背后,細節往往決定成敗。如何讓受眾在短短幾分鐘的短視頻中停留是關鍵, 因此短視頻平臺首頁信息的展示和視頻封面及標題的制作上要集中提供關鍵信息, 這是快速收獲新用戶的最佳途徑。 如深圳信息職業學院在視頻號首頁文字介紹中不僅有全面的賬號描述性信息, 還公布了投稿郵箱、加微信好友的方式、公眾號鏈接等,為受眾進行下一步互動奠定基礎。 此舉有效擴展了短視頻稿源,增加了用戶黏性,不失為良策。 視頻號平臺還有直播及直播回放功能,高校可將最有價值、最能吸引受眾參與的活動、課程放置在該欄目,讓受眾在眾多視頻中快速找到并進行觀看, 對于未關注該高校的受眾而言,此功能很有價值,如中山大學就將本校最具亮點的“專業招生與培養”“優質公開課:問天于琴”置于此,快速抓住讀者眼球。

6 結束語

隨著融媒體和信息網絡技術的發展普及, 各種短視頻平臺必將呈爆發式發展。 高校必須及時跟隨時代進步,積極迎合這種發展趨勢,著力思考在新時代新型社會化媒體如何在高校各項工作中實現其價值,加緊入駐各種短視頻平臺,以期達到平臺協同,為高校所用,助推教育的高質量發展。