劍突下與右胸入路全胸腔鏡胸腺擴大切除療效對比

高建利 張奕 張文山 陳定柱 黃鎮

胸腺瘤在任何一葉胸腺組織內均可能發生,以前上縱隔為主要病變區域,15%~60%患者合并重癥肌無力(MG),10%~30%的MG 患者合并胸腺瘤[1]。MG 是一種乙酰膽堿受體抗體介導的自身免疫性疾病,累及神經肌肉接頭突觸后膜后,在一定程度上阻礙神經肌肉接頭的傳遞,最終導致骨骼肌收縮無力。MG 以骨骼肌無力為主要表現,活動后癥狀加劇,稍適休息后可適當緩解[2]。在胸腺增生和胸腺瘤術前診斷中以胸腺增生所占比例偏高,胸腺增生一般不進行手術,主要是胸腺瘤。對于胸腺瘤確診者,無論是否合并MG 均應行早期手術治療,可降低腫瘤浸潤與擴散風險,有效改善其臨床癥狀。胸腺瘤患者術后疼痛是危象的主要誘因,前縱隔脂肪結締組織是否可以徹底清掃直接關系到術后緩解率。目前腔鏡手術入路的方式較多,包括劍突下、單/雙側胸腔入路、左/右胸入路、頸部+胸腔入路等[3-4]。本研究選取324 例全胸腔鏡胸腺擴大切除術(VATET)患者,旨在評價劍突下與右胸入路的臨床療效的優劣性,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取324 例福建醫科大學附屬漳州市醫院于2020 年1 月—2022 年5 月接收的全VATET 患者,按隨機數字表法分為觀察組和對照組,各162 例。(1)納入標準:①均經胸部增強CT 或縱隔增強MRI 診斷考慮為胸腺增生或胸腺瘤;②癥狀穩定,具有全VATET 手術指征。(2)排除標準:①術前行放化療或患有其他胸部疾病、胸腺瘤復發;②胸腺瘤侵犯無名靜脈、心臟大血管難以完成腔鏡手術操作;③存在凝血障礙或嚴重器質性障礙;④中轉開胸或合并全身感染性疾病。已經本院醫學倫理委員會批準,患者及家屬知情手術方式、過程并簽署同意書。

1.2 方法

觀察組在全胸腔鏡下經劍突下入路進行手術,施行全身麻醉,麻醉醫師使用單腔氣管插管,在患者術中行雙肺通氣。使用碘伏在頸部及上腹部位置進行消毒鋪巾。給予患者低潮氣量呼吸,預防雙側肺組織膨脹萎縮對手術視野造成影響。輔助患者取平臥位,使其下肢呈分開狀態,觀察孔選定于上腹部中間劍突下長約2 cm 縱切口,用食指沿胸骨后及雙側肋弓下實施鈍性分離,以獲取足夠的空間間隙。操作孔選定在兩側肋弓交叉于鎖骨中線的位置,手指引導下,左側0.5 cm,右側0.5 cm 位置分別置入Trocar,及時與CO2進行有效連接,快速為患者建立人工氣胸,壓力參數按8 kPa 予以設定。自下而上,采取鈍性+銳性相結合的分離方式,按胸腺右下極、左下極、右上極、左上極進行逐次游離,確保將胸腺完整切除,并對胸腺周圍的脂肪組織進行清除,將心膈角脂肪組織清除作為重點。在游離胸腺上極背面時,注意避免對無名胸腺靜脈造成損傷,臨床醫師通過鈦夾鉗夾或使用超聲刀將胸腺靜脈切斷。術區包括達膈神經前緣兩側,其中甲狀腺下極、膈肌水平分別為最上端、最下端。術后,予以患者胸腔留置引流管,一般由劍突下切口引出,嚴密止血后對切口進行逐層縫合。

對照組在全胸腔鏡下經右胸入路進行手術。協助患者取平臥位,墊高右胸背側30°并固定。手術時對患者實施雙腔氣管插管,術中對患者施行單肺通氣,可避免右胸肺膨脹或萎陷,保證手術醫師在充足空間內操作。醫師用碘伏在右側胸壁自頸部至恥骨聯合水平實施消毒鋪巾。手術醫師在患者背側位置站立,胸腔鏡在主刀位置對側進行放置,扶鏡助手在主刀同側位置站立。以右側腋中線第6 肋間長1 cm 切口處作為觀察孔,在手術右腋前線3 肋間做手術切口,并在右鎖骨中線第6 肋間做手術切口,切口長度約2 cm。從觀察切口將Trocar 正確置入,在胸腔放置胸腔鏡,操作期間患側肺需保持萎陷,對側肺為單肺呼吸,借助胸腔鏡進行分離操作,切開胸膜,沿肺門對心包膈神經進行識別并做好保護,保持安全距離,對胸腺組織的左右葉及上極進行確認。仔細分離,促使無名靜脈血管被完全顯露,順沿其走形對胸腺組織的滋養血管進行確認,使用合成夾對該器官動靜脈進行結扎處理,之后向上謹慎分離,促使兩側胸腺上極充分暴露,完整切除胸腺瘤和胸腺組織。對縱隔脂肪組織進行完整清掃,在病灶切除后需嚴密止血,確認胸腔內無異物殘留后對肋間、肌肉、皮下脂肪等切口進行逐層縫合,術后予以患者留置胸腔引流管。

1.3 觀察指標與評價標準

1.3.1 相關指標 統計兩組患者的手術時間、術后住院時間、引流管留置時間、術中出血量。

1.3.2 術后疼痛情況 采取視覺模擬評分法(VAS)在兩組患者術后1、3、7 d 的進行疼痛情況評估。0 分:無疼痛;1~3 分:疼痛較輕可忍受;4~6 分:疼痛明顯,對患者正常睡眠造成影響;7~10 分:疼痛強烈難忍,導致其出現食欲不振及睡眠障礙。

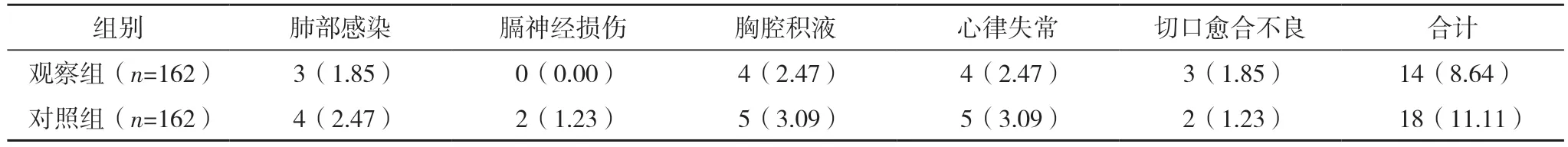

1.3.3 術后并發癥發生情況 統計兩組患者術后肺部感染、膈神經損傷、胸腔積液、心律失常、切口愈合不良等并發癥發生情況。

1.3.4 隨訪情況 對兩組全VATET 患者術后1 年療效予以評價,有效:病情癥狀完全穩定緩解,藥物緩解,微小癥狀取得明顯改善;無效:無變化甚至出現復發、惡化[5]。隨訪兩組的胸腺瘤復發率。

1.4 統計學處理

2 結果

2.1 兩組一般資料比較

兩組患者年齡、性別、術前診斷、合并MG 例數及病程比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。觀察組的胸腺瘤瘤最大直徑(3.12±1.03)cm,對照組(3.14±1.02)cm,差異均無統計學意義(t=0.176,P>0.05)。

表1 兩組一般資料比較

2.2 兩組相關手術指標比較

觀察組的手術時間短于對照組,術中出血量少于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);兩組患者的術后住院時間及引流管留置時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組相關手術指標比較(±s)

表2 兩組相關手術指標比較(±s)

組別 手術時間(min)術中出血量(mL)術后住院時間(d)引流管留置時間(d)觀察組(n=162)72.38±17.32 25.45±6.39 4.77±1.42 3.58±1.17對照組(n=162)79.38±18.63 27.44±6.75 4.63±1.23 3.42±1.18 t 值 3.503 2.725 0.948 1.226 P 值 0.001 0.007 0.344 0.221

2.3 兩組術后VAS 評分比較

觀察組術后1、3、7 d 的VAS 評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后VAS評分比較[分,(±s)]

表3 兩組術后VAS評分比較[分,(±s)]

組別 術后1 d 術后3 d 術后7 d觀察組(n=162)4.55±0.48 3.02±0.35 2.36±0.48對照組(n=162)6.79±0.63 4.48±0.57 3.19±1.05 t 值 35.997 27.782 9.150 P 值 0.000 0.000 0.000

2.4 兩組術后并發癥發生情況比較

兩組術后并發癥發生率比較,差異無統計學意義(χ2=0.554,P=0.456),見表4。

表4 兩組術后并發癥發生情況比較[例(%)]

2.5 兩組術后1 年療效及胸腺瘤復發率比較

術后1 年療效,觀察組中有效158 例,有效率為97.53%,無效4 例,無效率為2.47%;對照組中,有效145 例,有效率為89.51%,無效17 例,無效率為10.49%;兩組有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組110 例胸腺瘤患者中,復發4 例,占比3.64%;對照組114 例胸腺瘤患者中,復發5 例,占比4.39%;兩組復發率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

胸腺瘤是以胸腺上皮細胞為主要病灶位置的前縱隔腫瘤,其危險性呈良性或低度惡性,以手術切除為首選方案。傳統手術治療多選擇正中劈胸骨或經左/右胸腋下切口等入路,具有操作簡單,切除效果好等應用優勢,但該入路方式往往會對患者機體造成嚴重創傷,術中出血較多,且術后伴有明顯疼痛癥狀,不利于其病情恢復,且術后并發癥的風險性較多[6-8]。隨著近年來顯微外科理念及胸腔鏡技術的快速發展,全VATET 具有手術視野佳、損傷小及術后恢復快等優勢得到廣泛應用。

相關報道顯示,胸腺切除的徹底程度與手術療效密切相關[9-10]。因前縱隔的脂肪可能分別異位胸腺,胸腺切除手術應以完整切除胸腺及周圍脂肪結締組織為主要原則。全VATET 手術選擇不同入路方式,其優缺點存在差異。劍突下切口主要有以下優點:(1)單腔氣管插管,麻醉操作簡單,結合人工氣胸,可獲得更好操作空間,且手術視野條件更佳,可避免雙腔插管操作下損傷肺部。(2)打開患者雙側縱隔胸膜可使雙側膈神經得以充分暴露,對胸腺及其周圍脂肪組織切除范圍具有擴大作用,可保證其切除的完整性。注意對雙側心膈角區脂肪進行謹慎清掃,以防對膈神經造成損傷;胸腺瘤較大時,通過胸骨拉鉤對上縱隔空間進行適當擴張,促使重要血管得以充分暴露,例如胸腺上極及無名靜脈等。(3)切口美觀,可防止肋間神經損傷,有效減輕患者術后疼痛,對肺部并發癥具有預防作用,同時可減少術后危象的發生。(4)患者術中取平臥位,即使遇到大出血或緊急意外也無需更換體位,方便胸骨劈開。因此,全VATET 手術選擇劍突下入路可同時達到手術徹底性與微創性的目的[11-12]。

本研究結果顯示,觀察組的手術時間短于對照組,術中出血量少于對照組(P<0.05);兩組患者的術后住院時間及引流管留置時間差異均無統計學意義(P>0.05)。提示,劍突下與右胸入路全VATET 均可取得顯著療效,但劍突下入路可縮短手術時間,減少術中出血量。觀察組術后1、3、7 d 的VAS 評分均低于對照組(P<0.05)。提示,劍突下入路可避免對肋間神經造成損傷,可穩定胸廓,有效減輕患者術后疼痛,以防碰觸到胸痛敏感區而引起異常感覺,減輕患者術后疼痛,促進其術后恢復,縮短其住院時間[13-15]。兩組術后療效、并發癥發生率及胸腺瘤復發率差異均無統計學意義(P>0.05)。分析原因:劍突下與右胸入路全VATET 操作下,其腫瘤切除和脂肪清掃原則一致有關[16]。全VATET經劍突下入路的技術要點:(1)應對劍突下空間實施充分游離,必要時可將部分劍突實施切除,借助手指引導,準確置入Trocar,以防對膈肌造成損傷,或者進入腹腔對肝臟部位造成損傷[17-18]。(2)超聲刀或血管夾處理胸腺靜脈時,需重點關注血管張力,以防靜脈撕裂進一步對無名靜脈造成損傷。(3)應用超聲刀對膈神經旁脂肪結締組織進行仔細清掃時,應注意保持距離約0.5 cm,以防對膈神經造成損傷而導致術后危象的發生。(4)對氣腹機壓力進行合理調控,避免胸膜腔內壓過高而出現氣道壓升高[19-20]。

綜上所述,劍突下與右胸入路全VATET 治療均可取得顯著效果,但劍突下入路可減少手術時間、術中出血量,同時可減輕患者疼痛。