“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼治療肱二頭肌長頭腱鞘炎的臨床效果*

王旭

肱二頭肌長頭腱鞘炎是因肩關節長期反復活動或外傷,其次肱二頭肌長頭肌腱的腱鞘及結節間溝不斷摩擦,致使腱鞘滑膜層發生無菌性炎癥,進而引起局部水腫、充血,使張力進一步增加,最終導致局限性的疼痛癥狀的發生[1-2]。而頻繁的損傷、修復可能會導致局部發生纖維化,進而造成肩關節旋轉、上舉及外展功能受限,從而引起肱二頭肌長頭腱鞘炎的發生[3]。目前對肱二頭肌長頭腱鞘炎通常進行保守治療,其中包括休息、非甾體類抗炎藥、物理因子治療、手法松解、皮質類固醇藥局部注射、針灸等,但治療效果有限,怎樣縮短康復時間、降低患者痛苦、提高療效為目前臨床治療面臨的難題之一[4-5]。“通髃運臑”理筋法為多年臨床實踐總結出來的對肱二頭肌長頭腱鞘炎治療的理筋手法,手陽明絡筋、經筋聚于肩部,故以手陽明大腸經部分節段為治療重點,取肱二頭肌長頭肌腱體表投影上的肩髃穴至臂臑穴。行肌內效貼治療對疼痛緩解、改善關節功能狀態及活動度已被有關研究證實[6-7]。目前臨床上關于“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼應用于肱二頭肌長頭腱鞘炎治療的尚未報道,本項目對此進行研究,預期可明顯改善患者疼痛癥狀,提高治療有效率。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取佛山市中醫院2021 年1 月—2022 年1 月收治的80 例肱二頭肌長頭腱鞘炎患者作為研究對象。診斷標準:參考文獻[8]《骨科疾病診斷標準》中肱二頭肌長頭腱鞘炎的診斷標準。(1)外傷頻發,肩部疼痛,主要疼痛部位在肩關節前面,肱二頭肌肌腹或三角肌附著處,且肩關節存在活動受限情況;(2)Yergason 征呈陽性,前臂旋后及抗阻力屈肘時,肱二頭肌長頭腱鞘出現疼痛劇烈的情況;(3)X 線片顯示肩部后前位無明顯異常,MRI 可顯示肩關節部位的肱二頭肌長頭腱鞘出現變性和水腫;具備上述(1)和(2)必備條件,另符合選擇條件(3)可確診。納入標準:(1)符合上述診斷標準;(2)年齡25~70 歲;(3)病程5~18 個月;(4)近期內未行其他相關治療,其中包括物理、藥物治療等。排除標準:(1)存在嚴重造血系統、肝腎損害疾病;(2)哺乳期、妊娠期;(3)存在嚴重肩關節部位骨折及關節囊炎(粘連性)等其他肩部相關的骨關節損傷疾病;(4)合并有精神、神經疾病而不能配合研究;(5)對本研究采用治療方式不耐受;(6)存在嚴重不良事件、依從性差、自動退出或生理變化不適合繼續受試;(7)臨床資料不齊全。以隨機數字表法將患者分成研究組和對照組,各40 例。患者及其家屬均知悉本研究內容且同意簽署知情同意書,并同意隨訪。本研究經本院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

對照組采用常規理筋手法及口服消炎止痛藥治療,常規理筋手法為:先讓患者處于仰臥位,理療師坐于其患側,以膝抵住其患肢使之向外展開,并保持一定張力,且以其略微感到不適為宜,再施以按揉、拿法、彈撥等手法,使其肩關節和上方軟組織放松后,然后重點將受限肩部功能痛點和組織放松,在將肩關節活動范圍擴大待張力減少后,將其膝部上移,保持張力,治療時間為8 min。研究組患者口服消炎止痛藥的基礎上采用“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼治療,其中“通髃運臑”理筋法操作如下:患者取仰臥位或坐位,分別在外關穴、曲澤穴施指揉法,各個穴位作用時間為2~3 min,再在患者的壓痛點進行柔和輕快的指揉法。著重對結節間溝的治療,先在三角肌前部、中部、肱二頭肌近端用 法治療,再配合肩關節內收、外展和肘關節屈伸的被動運動,以拇指指腹按揉肩髃穴3 min,再以一指禪推肩髃穴從近端推向遠端,約3 min,是為“通髃”;再對臂臑穴按揉3 min,并對肱二頭肌長頭腱進行彈撥法3~5 次,使錯筋歸槽,是為“運臑”。最后在結節間溝部施以擦法,以熱為度。然后,雙手握患腕,以身體后傾之力持續牽伸肩關節,力量以患者略感不適為度,牽伸過程中逐漸加大外展角度最后牽抖上肢,施術3 min。肌內效貼貼敷:采用Y 型肌內效貼進行貼敷治療,在患者貼敷前首先對其患側皮膚進行清潔,患者取坐位或仰臥位,基部固定在肱二頭肌,在其放松時從肱二頭肌兩邊往上貼。患者每次貼敷時間為36 h,間隔2 d 更換一次。1 個療程為10 d,兩組患者連續治療2 個療程。

1.3 觀察指標及評價標準

(1)Constant-Murley 肩關節功能(CM)評分量表:該量表為歐洲肩關節協會制定的百分制評分量表,由主觀及客觀項目組成,其比例分別是35∶65,其中包括4 個分項,疼痛,日常生活受限情況,肩關節主動外展、前屈、內外旋活動范圍情況及等長肌力測量,分值共100 分,分值越低代表功能障礙越嚴重;分別記錄兩組患者治療前和治療1、2 個療程后的CM 評分[9]。(2)疼痛評分,采用視覺模擬評分法(VAS)評分評估,取一線段長為10 cm,將其10 等分并標記刻度,由左向右標為0~10,其中0 表示無痛,10 表示最痛,患者可根據自身的實際疼痛程度進行標記。并重復標記2 次,取平均值[10]。分別記錄并比較兩組治療前和治療1、2 個療程后的VAS 評分情況。(3)對比兩組患者的療效,根據文獻[11]《中醫病證診斷療效標準》相關標準制定,未愈:肩部功能癥狀未改善或加重;好轉:患者肩部疼痛有所減輕,肩部功能得到改善;治愈:肩部壓痛點及疼痛消失,肩關節活動性恢復。有效率=(好轉例數+治愈例數)/總例數×100%。(4)比較兩組患者肱二頭肌長頭腱鞘厚度:以高頻超聲檢查成像對兩組治療前及治療后1、2 個療程肱二頭肌長頭腱鞘厚度的檢測。(5)比較兩組患者的肩關節活動度,分別在患者治療前和治療1、2 個療程后記錄所有患者的肩關節活動度,包括前屈、后伸、外展和上舉。(6)記錄兩組患者治療期間不良反應發生情況。

1.4 統計學處理

本研究以SPSS 23.0 統計軟件對臨床中相關數據進行分析處理,計量資料以(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗,組內比較采用配對t 檢驗;計數資料以例(%)表示,計數資料可采用χ2檢驗法及秩和檢驗法等;不同時間點重復測量數據比較采用單因素重復測量方差分析。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較

兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組一般資料比較

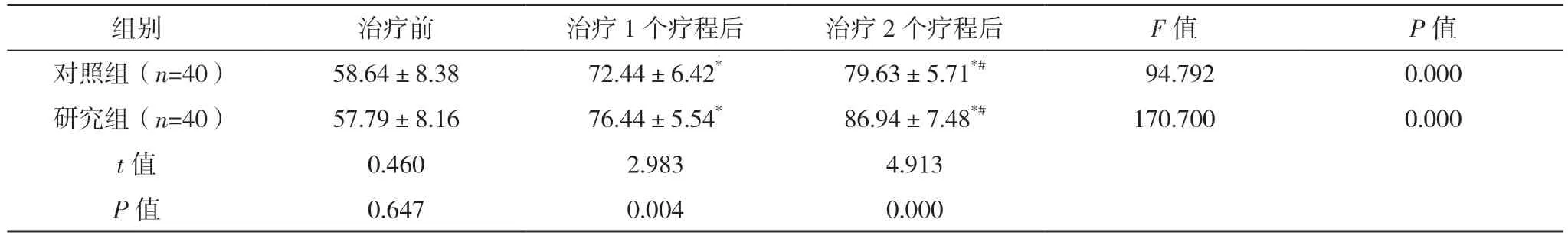

2.2 兩組CM 評分比較

治療前,兩組CM 評分比較差異無統計學意義(P>0.05);相較于治療前,兩組患者治療1、2 個療程后的CM 評分均顯著提高(P<0.05),且研究組患者的CM 評分均明顯高于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組CM評分比較[分,(±s)]

表2 兩組CM評分比較[分,(±s)]

*與本組治療前比較,P<0.05;#與本組治療1 個療程后比較,P<0.05。

組別 治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)58.64±8.38 72.44±6.42* 79.63±5.71*# 94.792 0.000研究組(n=40)57.79±8.16 76.44±5.54* 86.94±7.48*# 170.700 0.000 t 值 0.460 2.983 4.913 P 值 0.647 0.004 0.000

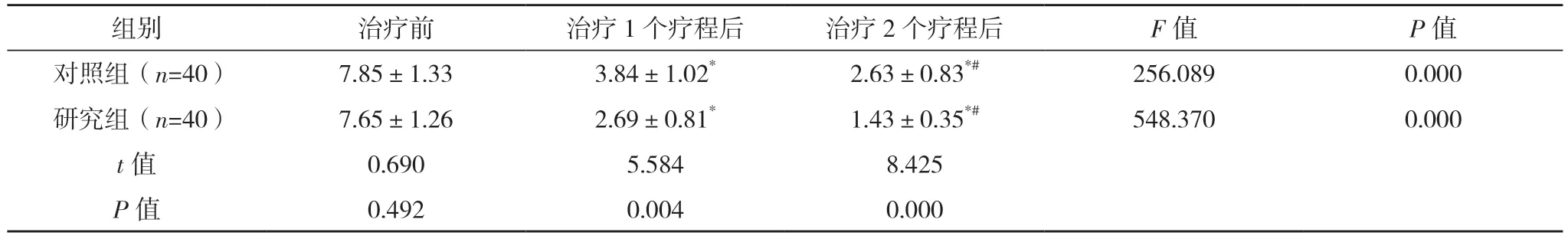

2.3 兩組疼痛評分比較

治療前,兩組疼痛評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);與治療前比較,兩組治療1、2 個療程后的疼痛評分均顯著降低(P<0.05),且研究組疼痛評分均明顯低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組疼痛評分比較[分,(±s)]

表3 兩組疼痛評分比較[分,(±s)]

*與本組治療前比較,P<0.05;#與本組治療1 個療程后比較,P<0.05。

組別 治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)7.85±1.33 3.84±1.02* 2.63±0.83*# 256.089 0.000研究組(n=40)7.65±1.26 2.69±0.81* 1.43±0.35*# 548.370 0.000 t 值 0.690 5.584 8.425 P 值 0.492 0.004 0.000

2.4 兩組臨床療效比較

研究組治療有效率明顯比對照組高(χ2=4.505,P=0.034),見表4。

表4 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.5 兩組肱二頭肌長頭腱鞘厚度比較

兩組治療前的肱二頭肌長頭腱鞘厚度比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療1、2 個療程后,兩組肱二頭肌長頭腱鞘厚度均較治療前明顯降低,差異均有統計學意義(P<0.05);治療1、2 個療程后,研究組肱二頭肌長頭腱鞘厚度均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組肱二頭肌長頭腱鞘厚度比較[mm,(±s)]

表5 兩組肱二頭肌長頭腱鞘厚度比較[mm,(±s)]

*與本組治療前比較,P<0.05;#與本組治療1 個療程后比較,P<0.05。

組別 治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)2.87±0.48 2.42±0.25* 1.85±0.38*# 71.704 0.000研究組(n=40)2.73±0.43 2.05±0.22* 1.25±0.18*# 247.859 0.000 t 值 1.374 7.027 9.025 P 值 0.173 0.000 0.000

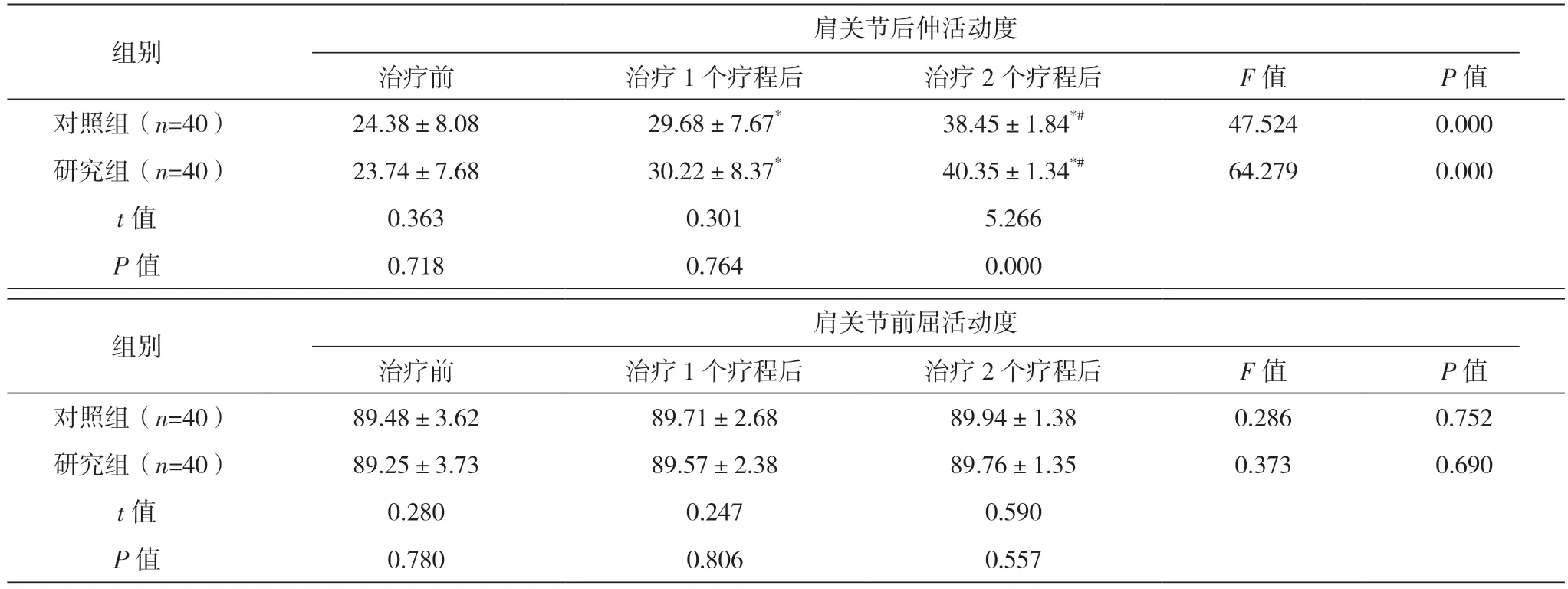

2.6 兩組肩關節活動度比較

治療前,研究組各項肩關節活動度與對照組比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療1、2 個療程后與治療前比較,兩組肩關節上舉、后伸角度均明顯增大,差異均有統計學意義(P<0.05);治療2 個療程后,研究組肩關節上舉、后伸角度均明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表6。

表6 兩組肩關節活動度情比較[°,(±s)]

表6 兩組肩關節活動度情比較[°,(±s)]

組別 肩關節后伸活動度治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)24.38±8.08 29.68±7.67* 38.45±1.84*# 47.524 0.000研究組(n=40)23.74±7.68 30.22±8.37* 40.35±1.34*# 64.279 0.000 t 值 0.363 0.301 5.266 P 值 0.718 0.764 0.000組別 肩關節前屈活動度治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)89.48±3.62 89.71±2.68 89.94±1.38 0.286 0.752研究組(n=40)89.25±3.73 89.57±2.38 89.76±1.35 0.373 0.690 t 值 0.280 0.247 0.590 P 值 0.780 0.806 0.557

表6(續)

表6 兩組肩關節活動度情比較[°,(±s)]

*與本組治療前比較,P<0.05;#與本組治療1 個療程后比較,P<0.05。

組別 肩關節上舉活動度治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)37.85±10.45 46.89±16.87* 62.54±15.79*# 19.743 0.000研究組(n=40)36.75±9.33 51.35±18.35* 70.26±13.89*# 36.941 0.000 t 值 0.497 1.132 2.322 P 值 0.621 0.261 0.023組別 肩關節外展活動度治療前 治療1 個療程后 治療2 個療程后 F 值 P 值對照組(n=40)89.40±4.75 89.53±2.84 89.77±1.62 0.127 0.881研究組(n=40)89.27±4.42 89.57±2.55 89.83±1.47 0.334 0.717 t 值 0.127 0.066 0.173 P 值 0.900 0.947 0.863

2.7 兩組不良反應發生情況

兩組患者在治療時均未發生肌腱斷裂、感染、昏厥、淤青等不良反應。

3 討論

中醫認為肱二頭肌長頭腱鞘炎歸于“筋痹”范疇,其發病是由內因、外因共同影響的結果。其中內因是肝腎虧損、血不榮筋、氣血虛衰,而外因則是濕邪風寒侵襲[12]。病機在于痹阻經脈,不通則痛[13]。病機出自《濟生方·痹》:“皆因體虛,空疏腠理,為本虛標實,虛實夾雜證。”[14]此證治療應以疏通經絡,調和營衛為原則。“通髃運臑”理筋法治療肱二頭肌長頭腱鞘炎為本院多年臨床實踐總結出來的理筋手法,以手陽明大腸經部分節段為治療重點結合肱二頭肌長頭的特殊解剖結構,對結節間溝內滑膜包圍的部分,即肩髃穴,作點揉,一指禪推,以活血化瘀,松解粘連,對結節間溝下界到肌腱肌肉移行處,即臂臑穴,以彈撥、拿捏肌腱,以滑利關節。在手法上,是通過釋放肌肉等組織產生扭轉,松解粘連,從而讓骨骼、肌肉系統恢復到原先位置。采用理筋手法引導,可讓其筋歸位、復柔,并對肩髃穴、臂臑穴進行點揉及彈撥,有著標本兼治的作用,治療肱二頭肌長頭腱鞘炎,要充分貫徹“通髃運臑”理論,運用“通髃運臑”手法對肩關節部位的軟組織進行調整,松解粘連,讓肱二頭肌長頭腱復柔、歸位,達到動態平衡狀態,進而改善患者的臨床癥狀,減少其疼痛,本研究結果顯示,相較于治療前,兩組治療1、2 個療程后的疼痛評分均顯著提高(P<0.05),且研究組疼痛評分均明顯高于對照組(P<0.05),表明“通髃運臑”理筋法可用于治療肱二頭肌長頭腱鞘炎疾病,且減輕患者疼痛。或因此法促進鎮痛介質的釋放,改善組織營養代謝,促進血液循環,消除炎癥水腫。另外,肌內效貼本身就有黏性及彈性特征,貼扎后產生的彈性回縮會引起皮膚的皺褶,進而可改變肌肉與局部皮膚間的空隙,可加速血液及淋巴循環,消除腫脹及疼痛,促進損傷部位的快速愈合[15]。而肌內效貼為日本整脊專家加瀨建造博士發明的一類非侵入性理療技術。肌內效貼能改善損傷患者的關節主動的活動度,恢復其肢體功能,在治療期間患者的主動活動,對加速其局部循環有利,并改善其關節活動度[16]。朱毅等[17]采用肌內效貼用于膝關節置換患者的康復的研究發現,術后第4 天,采用肌內效貼能明顯增加患者的關節屈曲活動度。Jongbel 等[18]與Kaya 等[19]研究發現,肌內效貼對膝關節活動度的提升有較好的效果。本研究結果顯示,治療1、2 個療程后與治療前比較,兩組患者的肩關節上舉、后伸角度均明顯增大(P<0.05);與治療1 個療程后比較,治療2 個療程后的研究組患者的肩關節上舉、后伸角度均明顯比對照組高(P<0.05),表明“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼治療肱二頭肌長頭腱鞘炎可以提高患者肩關節的上舉、后伸角度,有利于患者疾病的康復。可能是因肌內效貼本身具有的力學效應對肌張力產生影響,起到糾正力線的作用,進而讓肌群恢復至原先的狀態,最終起到提高關節活動度的作用,一定程度上對關節僵硬有所改善,另外,肌內效貼能使緊張肌肉放松,增強患者患處感覺的輸入,降低其疼痛及緩解心理上的不良情緒,其他原因待進一步研究證實。

腱鞘厚度的正常長度時在1 mm 以內,可增厚到2~3 mm。然而腱鞘增厚會引起腱鞘狹窄,進而會導致肌腱與腱鞘之間作用形成一定程度的粘連,同時也會引起肌腱發生變性。李言杰等[20]采用電針聯合體外沖擊波治療肱二頭肌長頭肌腱鞘炎存在協同作用,可減少腱鞘厚度,并增加患者的肩關節活動度。本研究結果顯示,經治療1 個療程,兩組患者的肱二頭肌長頭肌腱厚度均明顯降低(P<0.05),研究組比對照組降低的程度更大(P<0.05);經治療2 個療程后,兩組患者的肱二頭肌長頭肌腱厚度均明顯降低(P<0.05),相較于治療前,治療1 個療程后,研究組降低的更明顯(P<0.05),表明肱二頭肌長頭肌腱鞘炎患者經過“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼連續2 個療程的治療,長頭肌腱鞘厚度明顯降低。本研究結果佐證了上述研究,但與本研究不同的是康復理療方法不同,電針與沖擊波治療也可改善局部循環及炎性疼痛的作用,與“通髃運臑”理筋法和肌內效貼具有的功效相似。

CM 評分量表是通過對患者的疼痛,日常生活受限情況,肩關節前屈、外展、內外旋各個方向主動活動范圍及等長肌力測量的評估,患者獲得的分值越低,功能障礙越嚴重[21]。相較于治療前,兩組患者治療1、2 個療程后的CM 評分均顯著提高(P<0.05),且研究組患者的CM 評分均明顯高于對照組(P<0.05),表明,通過“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼對肱二頭肌長頭腱鞘炎能改善肩部關節功能障礙。另外,本研究結果顯示,研究組患者的治療有效率明顯比對照組高(P<0.05),兩組患者在治療時均未發生肌腱斷裂、感染、昏厥、淤青等不良反應,表明“通髃運臑”理筋法和肌內效貼治療效果較好,且安全高,進一步證實了“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼治療肱二頭肌長頭腱鞘炎可改善患者的肩關節活動度,降低腱鞘厚度,減少疼痛,改善患者的肩部關節功能障礙。

綜上所述,“通髃運臑”理筋法配合肌內效貼對肱二頭肌長頭腱鞘炎治療具有較好的效果,不僅能降低長頭肌腱厚度,還能緩解患者的疼痛,提高肩關節的活動度,改善肩部關節功能障礙,且安全性高,為肱二頭肌長頭肌腱鞘炎的治療提供更好的選擇。本研究由于納入的樣本量較少、研究時間不足,未能進行更深層、更大范圍的研究,今后需進一步進行研究。