漢繡:在經緯間彰顯鑄牢中華民族共同體意識的內涵

文/姜聲權 張明

漢繡,興于唐而盛于清,曾與蘇繡、湘繡齊名,主要盛行于荊州、武漢等地,被稱為“荊楚藝術瑰寶,針尖上的傳奇”。漢繡是中國十大名繡之一,與編繡、金銀貼并稱為荊楚“三絕”,具有獨特的藝術風格和審美價值。漢繡題材廣泛,涵蓋了神話傳說、花鳥蟲魚等,是一種融繪畫藝術、手工技藝為一體的刺繡。漢繡以色彩濃艷、構思大膽、手法夸張、繡工精細,在中國繡林中自成一格,是絲縷間極具荊楚風韻的非物質文化遺產珍寶。

1910 年到1915 年間,漢繡制品在南洋賽會和巴拿馬國際展覽會上榮獲金獎。2008 年6 月14 日,漢繡經國務院批準列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。2018 年,漢繡入選首批國家級傳統工藝振興目錄。

荊州,漢繡的發祥地與中心地

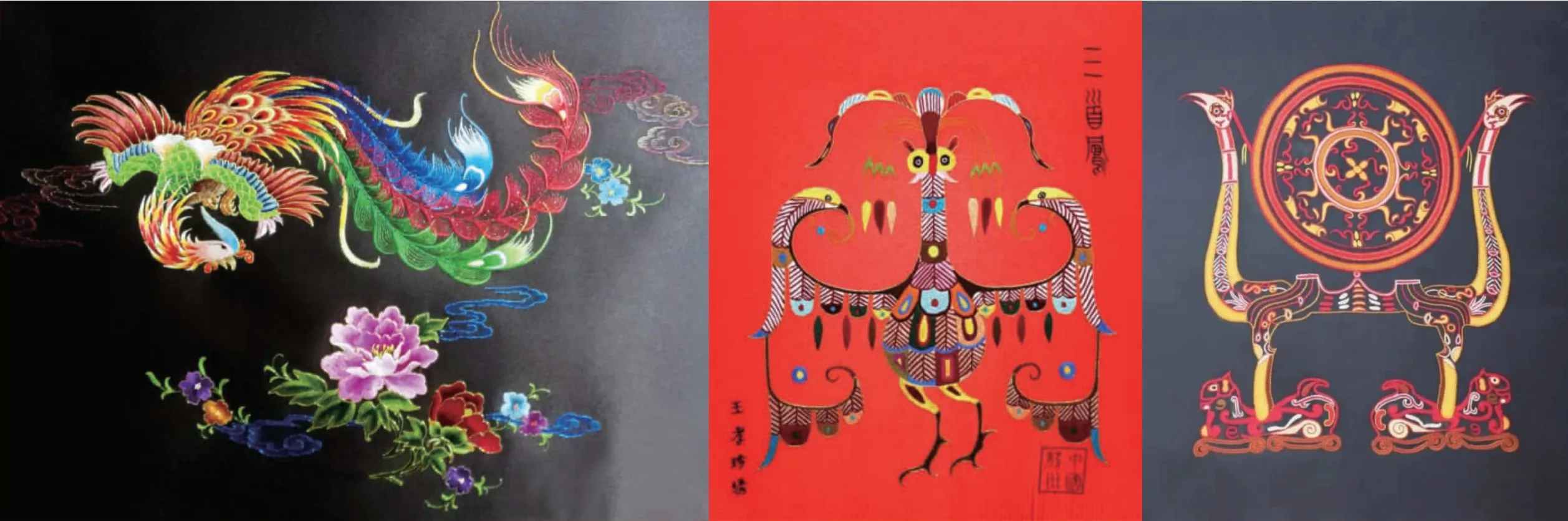

漢繡代表作品:《楚鳥圖騰》《三首鳳》《虎座鳳鳥懸鼓繡》《龍鳳虎紋繡》《鳳鳥花卉紋繡》

漢繡的發祥地是荊州,流傳于長江流域。承載著楚文化的漢繡,其悠久歷史可追溯到春秋戰國時期。那時,土壤肥沃、物資充沛的楚國絲織業、刺繡水平已達到很高水平。在有著“絲綢寶庫”之稱的江陵馬山一號戰國楚墓中,出土的絲織物是中國乃至全世界現存最早、最完整的刺繡工藝品。漢繡的針法,與出土的楚繡針法一脈相承,證明了漢繡與楚文化有千絲萬縷的聯系。漢繡名字的來源,據說是因為起源于西漢時期。自秦漢以后,漢繡的技藝與針法得到傳承與發展,出現了直針、鋪針、辮針等多種針法,色線摻和鑲嵌而更加成熟。三國時期劉備坐擁荊州,迎娶孫夫人返荊州,諸葛亮發動當地婦女手工繡戰旗、龍鳳旗、標織旗,當時整個江陵地區“掛錦在山,結繡如林”。今天的荊州市沙市區迎喜回族街就是當年劉備與孫夫人的婚禮現場遺址。當地各族居民仍然在祖祖輩輩中流傳著孫劉聯姻的故事和漢繡之美的傳說。

到了唐代,蠶桑業興盛發達,于是出現規模較大的刺繡業,荊州也成為古代刺繡三大中心之一。明清時期的荊州,與漢口并列為湖北省兩個刺繡基地,一直到近現代都是漢繡的中心地區。特別是清朝建立后,朝廷在荊州設立滿城,大量八旗官兵及其眷屬將滿族刺繡工藝和宮廷刺繡技術帶到了荊州,有力地促進了漢繡的發展,形成各民族交流發展的燦爛文化,并浸潤著一代又一代荊州人民的心靈。

融會南北諸家繡法之長

漢繡源于有2000 多年歷史的楚繡,在荊州千百年各民族交往交流交融的歷史長河之中,融匯了漢族、滿族、土家族、苗族等各民族繡法之長,是糅合富有鮮明荊楚地方特色的新繡法。漢秀講究“花無正果,熱鬧為先”的美學思想,從外圍起繡逐層向內走針,直到鋪滿繡面為止。刺繡時靈活運用各種針法,下針果斷,圖案邊緣齊整,分層破色、層次分明、對比強烈。

構圖上,漢繡素以吉祥喜慶、民族特色為主題,諸如“龍鳳呈祥”“蓮生貴子”“平安富貴”等,結合抽象的條紋、圓格圖案來構圖。用大膽想象、夸張變形的手法繡出人物花鳥、瑞獸祥云,呈現敦厚古樸、濃重熱鬧的藝術效果。

楚地崇尚亮麗五色,漢繡配色承襲楚文化傳統,以紅、黃、藍、白、黑之五色為首選,夾以金銀,使繡品產生“翡翠珠被、爛齊光些”的效果。為區別不同質地,還采用塊面式分層破色方法,這就是“平金夾繡,分層破色”的特征。除此之外,也愛采用大紅、青、綠、藍等重色來襯托熱鬧的氣氛。

非遺傳承,漢繡作品走進生活

漢繡技藝承載了楚韻遺風,是荊州的民間傳統刺繡技藝,富有鮮明的楚文化特征。在荊楚千年的傳承中,它凝聚了幾千年來的楚地刺繡藝人的智慧與才能,是中華民族珍貴的非物質文化遺產。在這個時代,漢繡有更強的生命力,廣泛應用于大小家用裝飾、民俗燈彩、戲裝道具等,成為荊楚民俗節慶的情感依托。

目前,荊州“非遺”漢繡正在飛速發展,不斷傳承創新,讓歷史與時代接軌,讓漢繡發聲,讓文物說話。

2023 年3 月,荊州市鑄牢中華民族共同體意識體驗館在荊楚“非遺”傳承院掛牌,吸納各族群眾學習漢繡,傳播“非遺”文化,共享“非遺”之美,在絲縷間彰顯改善民生、凝聚人心的意義,彰顯鑄牢中華民族共同體意識的內涵。