基于提升臨床實踐能力的中醫臨床綜合實訓課程實踐初探

熊倩,李勇華,李杏英,于鵬龍,楊勤,吳巧

(重慶三峽醫藥高等專科學校,重慶 404120)

醫學是一門實踐性很強的學科,醫學教育關乎著人類健康事業的傳承,醫學人才的培育與實踐教學質量息息相關[1]。高職高專學生的在校時間和實習時間都比較短,課程學習比較集中,快速掌握臨床基礎操作是進入臨床實習的基礎。然而,高職高專醫學生存在實操水平較低、動手能力較差、學習積極性不強等問題,嚴重影響了學生進入臨床的信心和臨床實習效果[2-3]。為提升學生的臨床操作水平,增強學生的臨床自信,培養職業技能過關的中醫學生,重慶三峽醫藥高等專科學校開設了中醫臨床綜合實訓課程,加強實踐性教學,強化實訓考核評價。

中醫臨床綜合實訓這門課程主要針對中醫臨床專業的學生開設。中醫臨床專業指需要通過中醫執業助理醫師資格證考試的中醫類專業,包括中醫學專業、針灸推拿專業、中醫骨傷專業。中醫臨床綜合實訓課程的開設時間在大二年級下學期。此時,學生已經學完所有的中西醫基礎科目以及大部分臨床科目,具備中西醫基本操作能力及相關臨床診療理論知識,但缺乏相應的臨床思維和臨床自信。中醫臨床綜合實訓課程以《2022年中醫執業助理醫師資格證技能考試大綱》為指導,與中醫行業的準入考試對接,以理論加實操的模式對中西醫的臨床常見操作進行歸納、講解、演練,旨在提高學生的動手能力,培養學生的臨床自信以及良好的人文素養和醫患溝通能力,為學生在后期進入臨床實習打下堅實的基礎。

一、中醫臨床綜合實訓課程的實踐方案

(一)課程依據

在《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》的指導下,我校以中醫藥護專業群人才培養方案為依據,開設了中醫臨床綜合實訓這門課程。

(二)課程作用

中醫臨床綜合實訓課程的教師根據臨床工作的需要和中醫助理執業醫師考試的需要,結合學生的知識儲備、認知特點,將教學目標設定為3個任務模塊,即病案分析、中醫臨證、西醫臨床,有重點、有條理地對中西醫操作進行歸納總結和強化實訓。中醫臨床綜合實訓課程的教師要提高學生的動手能力,培養學生的臨床自信以及良好的人文素養和醫患溝通能力,使學生能對中西醫常見病進行體格檢查、辨證論治,并能判讀常見病的X光片、化驗單,掌握常規心電圖的判讀,具備處理臨床常見病、多發病的基本能力。

(三)課程設計思路

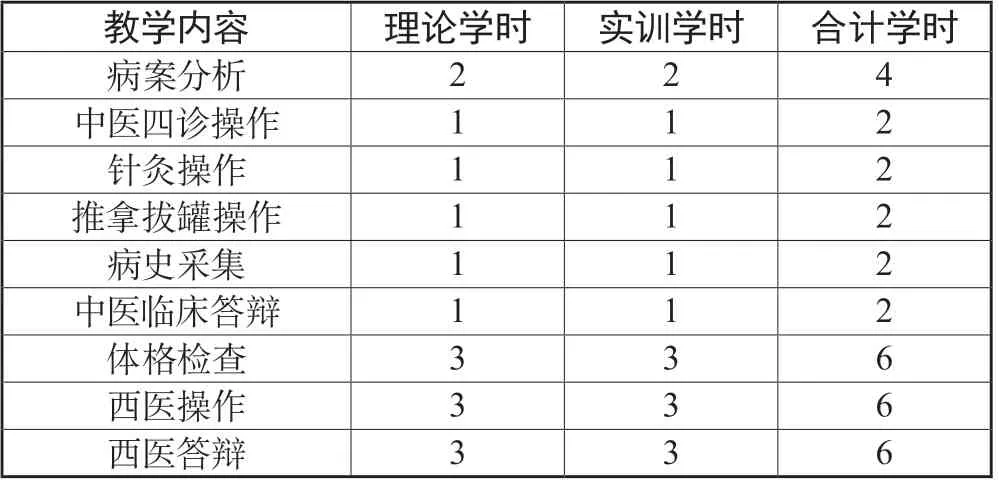

中醫臨床綜合實訓課程的總學時為32學時,課程內容包括病案分析、中醫四診操作、針灸操作、推拿拔罐操作、病史采集、中醫臨床答辯、體格檢查、西醫操作、西醫答辯九項內容。以上內容在學生前期的學習中均有涉獵,知識點分布于中醫內科學、中醫診斷學、針灸學、推拿學、診斷學、內科學、影像學等多門學科中。但學生學習各學科的時間跨度較大,知識點零碎,多數學生表示知識的遺忘性非常大,缺乏進入臨床的信心。課程組對臨床常見的技能要點進行了歸納總結,培養了學生的臨床技能和臨床思維,激發了學生對臨床的興趣,增強了學生對于處理臨床病癥的信心。在教學過程中,教師要融入愛傷意識以及醫患溝通技巧,為學生的臨床實習打下堅實的基礎。中醫臨床綜合實訓課程的具體教學內容和學時安排見表1。

表1 中醫臨床綜合實訓課程的教學內容和學時安排

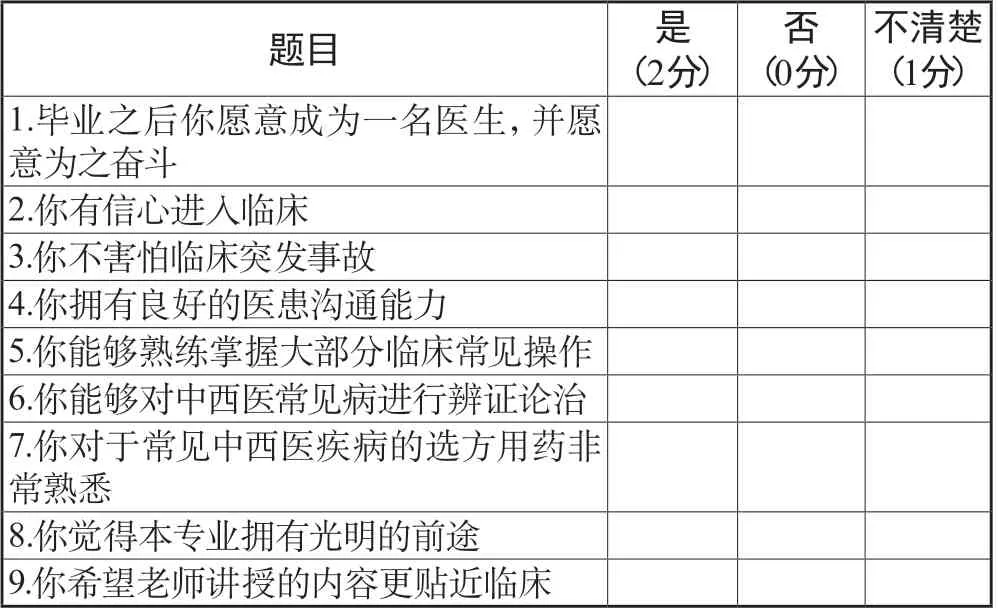

表2 高職高專中醫臨床專業學生進入臨床前的心理狀態調查量表

(四)教學方法與教學資源

課程組根據教學內容制作了課件、視頻、微課、題庫等課程資源,以雨課堂為主要信息化教學手段開展混合式教學。在教學過程中,課程組堅持“五法合一,能效反饋”的原則,以任務驅動法確定預習復習目標,提高學生的學習效率;以案例教學法模擬臨床實操,提升學生的參與度和思維活性;以教師示教法分步驟對技能進行講解,立足重難點,加深學生對知識的理解;以分組練習法要求學生進行團隊協作,互評互補,提升技能;以歸謬法進行歸納總結,強化易錯點,降低重復錯誤率。

二、研究對象與研究方法

(一)研究對象

課程組選擇重慶三峽醫藥高等專科學校2020級中醫類專業學生,包括中醫學專業5班(63人)、6班(58人),針灸推拿專業4班(63人)、5班(64人),中醫骨傷專業1班(52人)、2班(56人),共計356人為研究對象。

(二)研究方法

課前1周,課程組對學生進行技能測試。學期末,課程組對學生進行技能考核。測試以《2022年中醫執業助理醫師資格證技能考試大綱》為標準,分為三個大類進行測試。課程組對比了課程實施前后各班學生的技能得分情況。課程實施前后,課程組邀請學生填寫了《高職高專中醫臨床專業學生進入臨床前的心理狀態調查量表》,從“臨床自信”“行業信心”等多個維度對各班學生學習前后的心理狀態進行評價。課程組對學生的得分情況進行了匯總,分值越高,提示學生進入臨床前的心理狀態越好。課程實施前后,課程組通過問卷星調查學生對本門課程是否感興趣,對比實施前后的感興趣度。課程組人員指導研究對象完成問卷調查,研究人員使用統一的指導語,調查對象在知情同意后獨立完成調查問卷。

(三)數據統計

課程組采用SPSS 25.0軟件對數據進行統計學分析,計量資料采用(±SD)表示,以P<0.05為差異具有統計學意義。

三、結果

(一)課程實施前后各組學生的技能考核成績比較

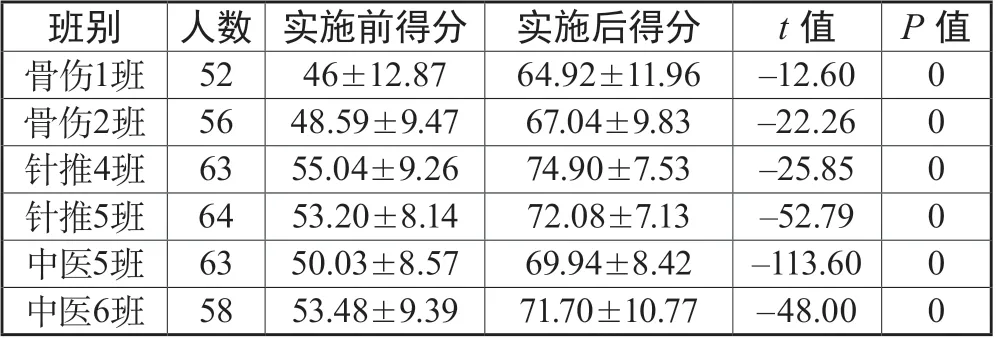

如表3所示,課程實施后,各班學生的技能測試得分均高于實施前的得分(P<0.01),學生對中西醫常見操作更加熟練。

表3 課程實施前后各班技能測試得分比較(±SD)

表3 課程實施前后各班技能測試得分比較(±SD)

注:骨傷:中醫骨傷專業;針推:針灸推拿專業;中醫:中醫學專業。

班別 人數 實施前得分 實施后得分 t 值 P 值骨傷1班 52 46±12.87 64.92±11.96 -12.60 0骨傷2班 56 48.59±9.47 67.04±9.83 -22.26 0針推4班 63 55.04±9.26 74.90±7.53 -25.85 0針推5班 64 53.20±8.14 72.08±7.13 -52.79 0中醫5班 63 50.03±8.57 69.94±8.42 -113.60 0中醫6班 58 53.48±9.39 71.70±10.77 -48.00 0

(二)課程實施前后學生的心理狀態評估

如表4所示,課程實施后,各班的心理狀態得分均高于實施前(P<0.01)。這說明中醫類專業的學生在實習前半學期心理狀態不佳,對自己所學的知識沒有信心,缺乏行業自信。學生在經過一學期的中醫臨床綜合實訓課程的學習后,得分明顯提升。這說明本課程的實施對于增強學生的臨床自信具有較好的作用。

表4 課程實施前后各班學生的心理狀態比較(±SD)

表4 課程實施前后各班學生的心理狀態比較(±SD)

注:骨傷:中醫骨傷專業;針推:針灸推拿專業;中醫:中醫學專業。

班別 人數 實施前得分 實施后得分 t 值 P 值骨傷1班 52 7.01±1.79 9.79±2.56 -14.77 0骨傷2班 56 6.92針推4班 63 7.76±針推5班 64 7.56±±1.71 9.41±2.83 -12.47 01.62 10.20±2.85 -11.47 02.03 9.91±2.87 -14.78 0中醫5班 63 7.43±2.23 9.78±2.43 -14.51 0中醫6班 58 8.20±2.60 10.29±2.80 -10.44 0

(三)課程實施前后學生的課程興趣度比較

如表5所示,本課程實施后,學生對課程的感興趣度得到了明顯的提升(P<0.01)。

表5 課程實施前后學生對課程的感興趣度比較(%)

四、討論

中醫臨床綜合實訓課程針對的是中醫臨床專業大二年級下學期的學生。大二學期末,學生將正式開始為期一年的臨床實習。高職高專學生的學習有著在校時間短、學習任務重、知識點掌握不牢固等特點。在就業方面,高職高專的學生又面臨學歷較低、崗位受限等問題[4]。高職高專的學生會面臨臨床實習與就業的雙重壓力,許多學生在大二下學期開始變得焦慮、不自信。在中醫臨床綜合實訓課程開設后,課程組從“行業信心”“臨床自信”等維度評估了學生的心理狀態,發現在課程實施前,學生的心理狀態評分普遍較低,總分為18分;在課程實施后,所有學生的平均得分為9.90分。這說明醫學類高職高專學生在實習前,心理狀態較差,他們普遍缺乏行業自信和臨床信心。中醫臨床綜合實訓課程對學生已經學習過的知識點進行了歸納總結,并結合相關臨床案例強化實訓,能減輕學生因自身知識掌握不牢固帶來的臨床實習恐懼,增強學生的專業自信。課程組通過對比課程實施前后學生對課程的感興趣度,發現課程實施后,學生對課程的感興趣度高于實施前,且差異具有統計學意義。這從側面反映學生對實踐課程的接受度較高,實踐課程更加貼合臨床的內容,能提高學生的學習興趣。最后,課程組對課程實施前后各班學生的技能測試得分情況進行了對比,發現各班學生課程實施后的得分均明顯高于課程實施前的得分,差異具有統計學意義。說明本門課程的開展具有現實意義,對于以前學過的中西醫常見操作,學生并沒有形成系統的臨床思維。技能測試得分可以直觀地反映學生的操作能力。學生通過學習中醫臨床綜合實訓這門課程,能提高臨床能力,為進入臨床實習打下堅實的基礎。

中西醫臨床技能是中醫臨床專業醫學生必須掌握的基本技能,包括病案分析、中醫四診操作、針灸操作、推拿拔罐操作、病史采集、體格檢查、西醫操作等九個方面的內容,它是中醫學生實踐教學的重要組成部分,也是檢驗一個學校乃至一個國家培養的中醫學生是否合格的重要標準[5]。此外,學生對臨床知識的掌握度會影響他們對臨床工作的期待和信心,甚至影響他們未來的就業選擇。有研究發現[6]專業實踐教育能夠讓醫學生對理論知識有更深刻的理解。在實操的過程中,學生能獲得極大的滿足感和成就感,從而增強對本專業的認同感和行業信心。中醫臨床綜合實訓課程的教師在教學過程中堅持“五法合一,能效反饋”原則,對知識點進行拆分、歸納、強化訓練,在給學生糾正技能操作的同時,通過案例模擬培養學生的臨床操作思維和臨床應急能力。此外,中醫臨床綜合實訓課程的教師還在教學中強調愛傷意識和醫患溝通技巧,兼顧人文素養、創新意識等方面的培養,為學生進入臨床以及就業擇業打下良好的基礎。

綜上所述,中醫臨床綜合實訓課程的開設能增強中醫臨床專業學生的臨床自信和行業信心,并能提高學生的臨床水平。此類臨床銜接課程在高職高專大二年級秋季學期開設是有必要的,它能彌補高職高專醫學生存在的臨床思維欠缺等不足。