無人機施藥法治理互花米草研究

——以崇明北沿灘涂為例

李永濤

(上海崇明區林業站,上海 202150)

互花米草原產于北美東海岸,是一種耐鹽耐淹的多年生鹽沼植物,具有良好的抗風防浪、保灘護岸和促淤造陸能力,于1979年引入我國、試種成功后廣泛推廣[1-2]。互花米草以有性繁殖和無性繁殖2種方式進行擴散,擴散速度是蘆葦等土著物種的3~5倍,具有“一年成活,兩年長沸,三年外擴”的特點[3]。互花米草根系龐大,植株密集,引種后迅速侵占光灘,壓縮本土鹽沼植物蘆葦和海三棱藨草的生長空間[4];其生境變化導致底棲動物種類和組成發生變化,鸻鷸類、雁鴨類、鶴類、震旦鴉雀等鳥類失去棲息、覓食和活動空間[5]。倒伏的互花米草密密實實地蓋在灘涂上,導致以灘涂魚蝦蟹為食的水鳥無法順利覓食[6-7]。中低潮灘互花米草連接成片形成“生物堤壩”,阻塞航道、影響航運,造成經濟損失[8]。國家生態環境部已組織全面治理互花米草,沿海地區開展了多項互花米草治理項目,形成了多種治理技術。上海市綠化和市容管理局于2020年正式發布實施《互花米草生態控制技術規范》,為上海后續互花米草治理提供了技術支撐和技術規范。

崇明北沿是崇明地區重要的生態屏障之一,緊鄰上海崇明東灘鳥類國家級自然保護區。2019年,崇明北沿北八滧港至崇啟大橋灘涂互花米草面積達48 km2,且以每年3~4 km2的速度向東灘保護區擴張,威脅崇明生態環境安全和東灘保護區生態修復成果。該工程以北八滧港西側約133 hm2區域作為先行試驗區,探究無人機施藥法治理互花米草,觀察治理效果、總結技術要點、評估方法可行性,從而為崇明北沿灘涂大面積互花米草探索一套經濟、可行、高效的治理技術。

1 互花米草治理技術

目前互花米草治理常見技術措施包括物理措施(刈割、水淹、挖掘等)、化學措施和生物措施(圖1)。其中,生物措施通常與物理或化學措施相結合,在物理或化學措施完成后種植本土植物,恢復灘涂生境。

圖1 互花米草治理常見方法與原理Fig.1 Common methods and principles of Spartina alterniflora management

2 無人機施藥法治理互花米草工程

2.1 工程概況先行試驗區位于崇明北沿北八滧港西側、現狀海塘大堤北側,東西平均長約900 m,南北平均長約1 500 m,面積約133 hm2。試驗區內互花米草蓋度高、植株密集,且受潮汐影響灘涂環境復雜,部分區域淤泥較厚。

2.2 技術分析試驗區所在海域風浪較大,互花米草多為匍匐狀態,且潮灘環境復雜,部分區域泥濘不堪,不易采用刈割、水淹等物理措施。化學施藥法具有高效、價格低廉、滅除效果好等優點,但可能危害底棲生物,具有一定的環境風險。

該工程綜合考慮試驗區灘涂環境和施工條件,從安全性、科學性、經濟性角度出發,選用遙控植保機施藥方式治理互花米草,并跟蹤監測、評估施藥后的環境風險,確定技術可行性。

2.3 質量控制要點

2.3.1施藥時機選擇。互花米草生長具有一定規律。上海地區互花米草種子一般每年2月發苗,3—7月快速生長,10月結果。在蓋度高、光照強度低的互花米草群落冠層下,種子苗無法成活;隨著蓋度降低,種子苗存活率增加。因此,對于蓋度高且群落穩定的區域而言,前期治理以營養繁殖生長苗為主;隨著治理后地上部分植株莖葉萎蔫、蓋度降低,種子苗會快速吐露生長。施藥作業時要充分考慮種子苗生長和營養繁殖苗生長之間的關系,做到精準施策。

根據互花米草治理經驗,無人機滅除控制作業應選擇小潮汛、低潮期、晴朗、無風天氣實施,噴濕莖葉時盡量避免藥液滴落到土壤表面,且保證施藥后6 h內不受雨水或潮水影響。該工程根據先行試驗區外海側最外圍平均高程(現狀約2.2 m)和該地區潮位時間表(2020年堡鎮水文站資料),梳理出滿足低潮歷時要求的施藥時間段。

施藥時機的選擇關乎整個項目進度控制和質量控制,與互花米草生長習性、天氣適宜性、藥效作用最短時限要求、前期施藥效果情況等因素密切相關。特別是第一次施藥時機的選擇,是項目難點所在。6—8月互花米草種群進入揚花期,植株高度達30~40 cm,具備施藥條件且藥水能直接附著到莖葉上,不會流失到地面造成藥量加大。考慮到要為后續新生互花米草植株的治理留出充足的時間,結合互花米草生長規律將第一次施藥時間安排在5月中下旬,其后的歷次施藥或補藥時機,除考慮天氣、潮位的適宜性外,最重要的是觀察前期施藥效果及新生互花米草生長情況。

施藥效果具有延后性,一般在施藥后15~20 d才明顯觀察到,如不提前做好規劃,加大效果檢查力度,有可能錯失下次施藥或補藥的潮位窗口期,造成工期延誤和質量不達標。施藥后應每隔10和20 d跟蹤監測互花米草滅除效果,及時對漏噴區或效果不達標區再次施藥,反復檢查不少于3次。

2.3.2施藥精準度及藥劑配制。施藥精準度即對植保無人機施藥的偏差控制。這一關鍵性指標取決于一線技術人員的大量經驗積累、隨現場施工條件變化作出的技術優化和機器自身性能的不斷升級。如不能將施藥精準度控制在較小誤差范圍,無疑會大大降低施工質量,造成大面積遺漏,徒增無用功,引起復發率上升、工程費用增加、時間節點滯后等一連串的重大不利變化。

為保證治理效果,無人機采取“弓字航線”,施藥時事先標記位置,力求不疏不漏;針對局部和斑塊互花米草采取“螺旋航線”。施藥后,對施藥區域進行標識,避免漏打和重復施藥;對根部重新長出的互花米草多次施藥,直至植株完全枯死。

參照上海市林業標準化技術委員會發布的《互花米草生態控制技術規范》,藥劑采用陶氏益農蓋草能(主要成分10.8%高效氟吡甲禾靈乳油),用量1 500~2 100 mL/hm2,依經驗加入飛行助劑,藥劑采用二次稀釋法對水配制成藥水。該藥劑是一種選擇性苗后除草劑,具有較好的內吸傳導性,能被雜草莖葉或根吸收并傳輸到整個植株,抑制莖和根的分生組織導致死亡。

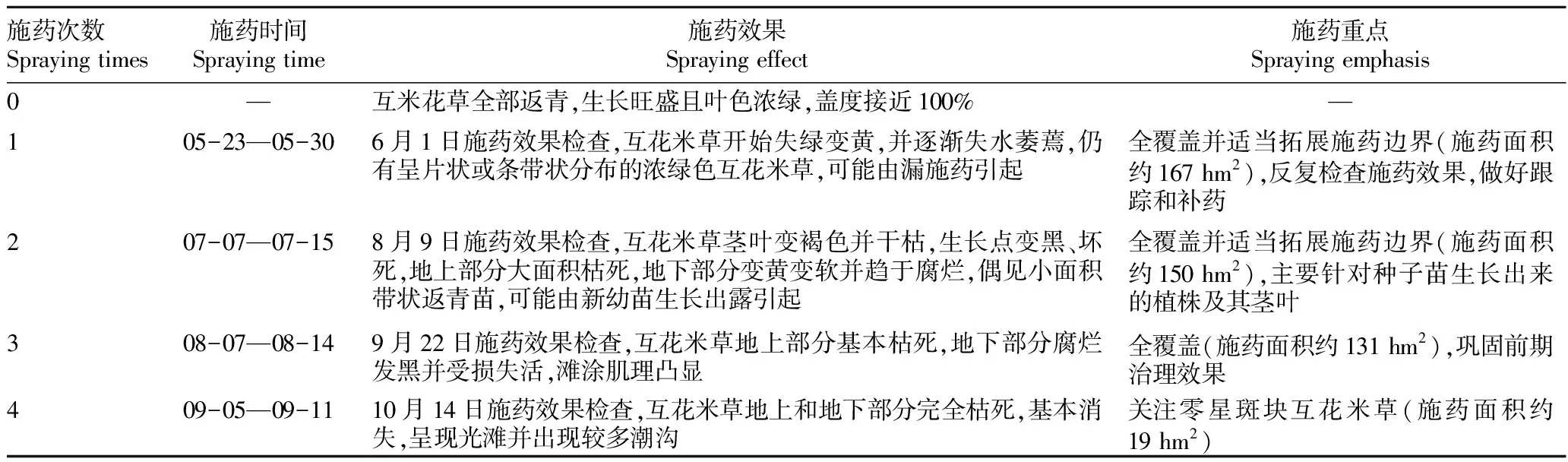

2.4 互花米草治理過程試驗區經過4次施藥,治理效果非常直觀,互花米草生長狀態發生了巨大變化(表1)。施藥前生長旺盛,顏色濃綠,蓋度接近100%,經過多次施藥及補藥,經歷了失綠變黃—失水萎蔫—變褐色并干枯—地上部分趨于枯死—地下部分變軟、腐爛發黑并受損失活—植株完全死亡的變化過程(表1)。地上部分趨于枯死后,在大潮汛潮水作用或臺風季風浪作用下被沖走,形成光灘或潮溝。

表1 2020年無人機施藥法治理互花米草記錄

2.5 藥劑環境風險評估為評估無人機施藥法治理互花米草引起的環境風險,該工程開展了跟蹤監測,對比施藥前后藥物殘留量及底棲動物變化情況。其中,藥劑殘留量反映施藥后藥劑有效成分的殘留特征,指示環境風險[9];對環境變化較為敏感的底棲動物是監測、評價水體質量和環境污染程度的指示生物[10],其群落組成和特征在一定程度上反映了河口濕地的生境狀況。

2.5.1監測方法。項目共設置3條調查樣帶。其中,2條樣帶設置在施藥區域,1條樣帶設置在施藥區域外作為對照,每條樣帶的高、中、低潮灘各設置1個采樣區。調查在施藥前及每次施藥后11~27 d的低潮位晴朗或陰天進行,土樣采集和底棲動物同步調查,其中土樣交由獨立法人資質的檢測機構,底棲動物調查參照《海洋調查規范》(GB/T 12763.9—2007)。

2.5.2藥物殘留量。根據GB 2763—2019食品安全國家標準中農藥最大殘留量規定,主要檢測氟吡甲禾靈和氟吡禾靈殘留量。9月蟹類樣品檢測和對照區土樣4次藥劑含量檢測均未檢出0.5 μg/kg以上的氟吡甲禾靈和氟吡禾靈。而試驗區土樣藥物殘留量最大檢測值為0.012 2 mg/kg,遠小于常見農作物上限值(0.1~3.0 mg/kg),符合GB 2763—2019食品安全國家標準。

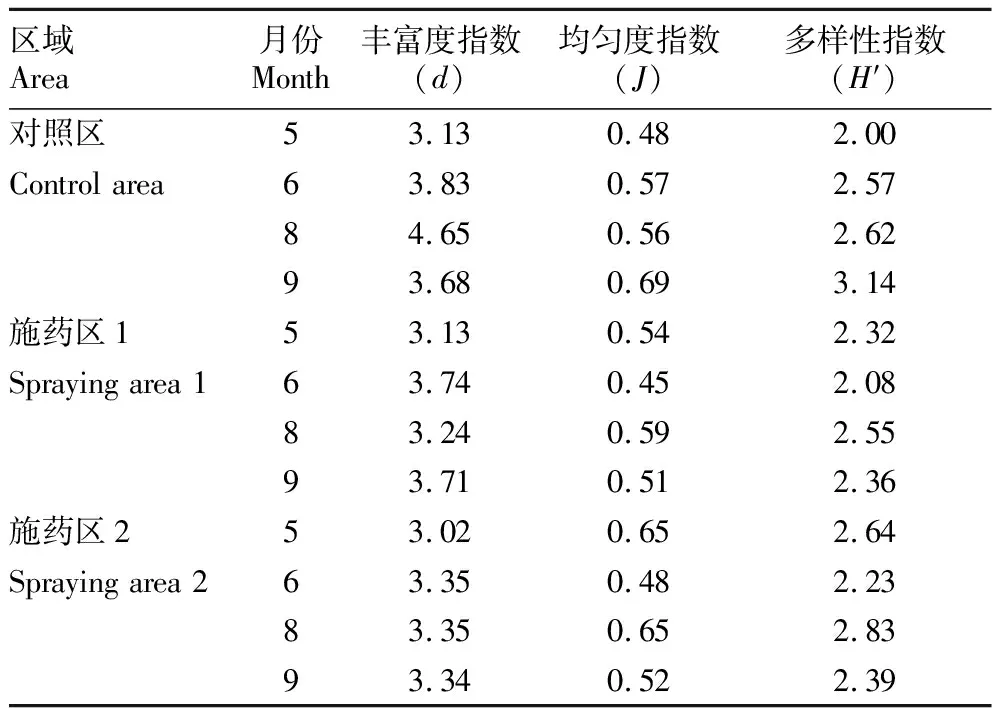

2.5.3底棲動物變化情況。該工程從物種變化、密度變化、生物量變化、生物多樣性變化等維度分析底棲動物變化情況。其中,生物多樣性采用Shannon-Wiener多樣性指數(H′)、Pielou均勻度指數(J)、Margalef種類豐富度指數(d)等指標進行分析[11]。

2.5.3.1物種變化。與5月本底調查結果相比,對照區和施藥區的物種數量均是增加狀態,且增加的主要是大中型底棲動物,施藥區增加了天津厚蟹、無齒螳臂相手蟹等大型土著物種。從物種分布角度出發,藥劑未對底棲動物群落結構產生明顯影響。從物種種類出發,施藥區增加的日本旋卷蠅嬴蜚、鱗翅目幼蟲、雙翅目幼蟲、星蟲和搖蚊幼蟲等一般為機會主義者,具有耐有機污染、個體較小、適應能力強等特點[12]。這是因為施藥后互花米草死亡分解產生大量有機物質,為這些物種提供了有利的生存空間。

2.5.3.2優勢種變化。緋擬沼螺是施藥區和對照區不同月份均出現的優勢種,是崇明北沿常見優勢種。除了緋擬沼螺,中華擬蟹守螺、擬沼螺、背蚓蟲和絲異蚓蟲也是施藥區和對照區的優勢種。但是除了中華擬蟹守螺個體稍大,其他體型均偏小。原崇明灘涂常見個體較大的無齒螳臂相手蟹、天津厚蟹、河蜆、焦河藍蛤等雖尚有分布,但已不再是優勢物種。環境干擾導致底棲動物群落結構發生變化,優勢種逐漸被個體小的物種所替代,說明該區域生物群落結構穩定性較弱。

施藥區的背蚓蟲和絲異蚓蟲在6月和8月出現了種群優勢,且優勢度大于對照區,而緋擬沼螺優勢度有所下降(表2),這可能由互花米草植株死亡分解產生充足營養物質和螺類對藥劑較敏感導致。9月施藥區背蚓蟲優勢度降低可能與營養物質較少有關。

表2 崇明北沿灘涂不同月份底棲動物優勢種及優勢度

表3 崇明北沿灘涂不同月份底棲動物多樣性指數

2.5.3.3密度及生物量變化。底棲動物的生物量與密度密切相關,通常密度越高,生物量越大。同時,生物量的變化與群落中個體較大的底棲動物的分布和構成有關(如緋擬沼螺、中華擬蟹守螺等)。從圖2可以看出,施藥區底棲動物生物量變化與密度變化一致,而對照區底棲動物在8—9月密度增加但生物量下降,這是由對照區在8—9月個體較小的環節動物增加、大中型螺類數量減少導致。藥劑產生的生境擾動改變了底棲動物結構和組成,進而對底棲動物密度和生物量均有一定影響。

圖2 崇明北沿灘涂不同月份底棲動物密度和生物量變化Fig.2 Change of density and biomass of benthonic animal in different months in the tidal flats along the Northern Chongming

2.5.3.4生物多樣性。對照區物種豐富度指數(d)和均勻度指數(J)在5—8月有所增加,但在9月物種豐富度指數下降,均勻度指數增加;物種多樣性指數(H′)呈現一直增加趨勢,說明人類活動會影響大型底棲動物的物種多樣性。施藥區1的物種豐富度指數(d)和均勻度指數(J)均呈振蕩變化趨勢,但變化不大;而物種多樣性指數(H′)總體呈增加趨勢。施藥區2的物種豐富度指數(d)呈先增后穩定再下降的趨勢,均勻度指數(J)和多樣性指數(H′)則呈振蕩變化趨勢。因此,藥劑產生的生境擾動在一定程度上影響底棲動物多樣性,但總體來看各項多樣性指數影響程度均較小。

藥劑治理互花米草產生的區域生境波動,在一定程度上對底棲動物物種數、優勢種、棲息密度、生物量以及生物多樣性等產生了影響,但總體表現是趨好的、可控的,并未產生較大的群落結構更迭。隨著工程結束,底棲動物可利用自然更替逐漸修復工程影響。藥劑治理區域土壤藥物殘留量也是局部的、可控的、安全的。隨著時間延長,藥劑殘留量會逐漸減少,不會引起較大范圍的環境污染或水產品安全問題。

3 總結與建議

該工程在一個互花米草生長季內對試驗區互花米草4次無人機施藥,治理效果明顯,滅除率高且形成大片光灘和潮溝。對比施藥前后藥物殘留量及底棲動物變化情況,環境風險評估結果表明藥劑治理區不利影響是局部的、可控的、安全的。因此,無人機施藥法治理互花米草總體上治理效果明顯、工程質量達標且風險可控,其技術要點主要是施藥時機選擇、施藥精準度控制、藥劑配制、施藥效果判斷和復發率控制。無人機施藥法可以作為崇明北沿大面積互花米草有序滅除的有效技術之一。

互花米草擴張能力極強,建議互花米草治理完成后,自然光灘要及時人工種青、恢復本土鹽沼植被,防止互花米草復發、提高灘涂生態系統穩定性。