以動物模型為基礎(chǔ)的顱腦戰(zhàn)傷損傷控制手術(shù)模擬訓(xùn)練

鐘鑫,宗兆文,賈益君,蔣仁慶,葉釗,周小林,杜文瓊

通過對現(xiàn)代戰(zhàn)爭顱腦戰(zhàn)傷構(gòu)成比資料研究發(fā)現(xiàn),第二次世界大戰(zhàn)由于士兵配戴鋼盔導(dǎo)致顱腦戰(zhàn)傷發(fā)生率較第一次世界大戰(zhàn)有所降低,在7.0%~13.0% 波動。但隨后的幾場大規(guī)模戰(zhàn)爭尤其是近幾場高技術(shù)局部戰(zhàn)爭,顱腦戰(zhàn)傷比例卻呈現(xiàn)出增加的趨勢:1979 年中越邊境戰(zhàn)爭在所有傷員中顱腦戰(zhàn)傷發(fā)生率約為9.3%,1991 年海灣戰(zhàn)爭在所有傷員中顱腦戰(zhàn)傷發(fā)生率為20%,在伊拉克自由行動和持久自由行動2 次戰(zhàn)爭中顱腦戰(zhàn)傷的發(fā)生率高達(dá)21.0%~28.0%,這也成為這2 次戰(zhàn)爭的特征性損傷之一[1-2]。顱腦戰(zhàn)傷容易導(dǎo)致顱內(nèi)血腫、腦疝形成等,需要盡快進(jìn)行手術(shù)治療,如不及時(shí)救治,易在短時(shí)間內(nèi)死亡。根據(jù)《戰(zhàn)傷救治規(guī)則(征求意見稿)》(2020 版)要求,需要在早期救治中完成去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù)。由于當(dāng)今處于和平年代,平時(shí)對這方面的訓(xùn)練較少,除了少數(shù)專科醫(yī)生外,其余大部分醫(yī)生對顱腦手術(shù)都不夠熟悉,基層軍醫(yī)對顱腦手術(shù)更是相當(dāng)陌生,為了達(dá)到“能打仗、打勝仗”的要求,更好地提升顱腦戰(zhàn)傷救治能力,本研究針對顱腦戰(zhàn)傷手術(shù)訓(xùn)練進(jìn)行了相關(guān)研究。

1 材料與方法

1.1 查閱文獻(xiàn)以“手術(shù)訓(xùn)練”“外科訓(xùn)練”“手術(shù)方法”“外科方法”“operation training”“surgical train?ing”“operation methods”“surgical methods”等關(guān)鍵詞搜索知網(wǎng)、維普、PubMed 等數(shù)據(jù)庫,查閱目前外科手術(shù)常用的訓(xùn)練方法。

以“顱腦模型”“顱腦動物模型”“動物模型”“顱腦戰(zhàn)傷”“戰(zhàn)傷模型”“brain model”“brain animal mod?el”“animal model”“brain war injury”“war injury mod?el”等關(guān)鍵詞搜索知網(wǎng)、維普、PubMed 等數(shù)據(jù)庫,查閱目前顱腦損傷動物模型制備方法。

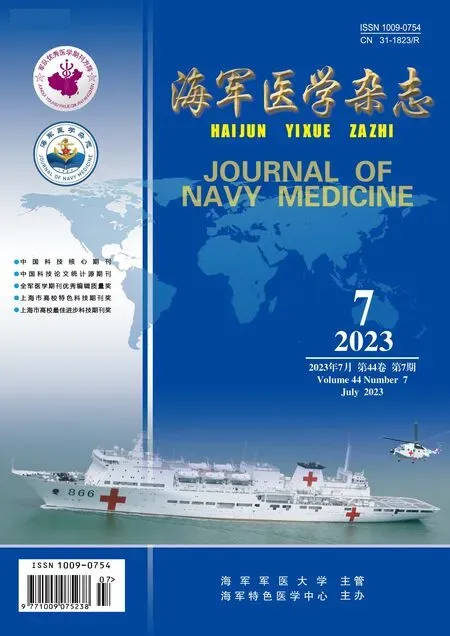

1.2 顱腦戰(zhàn)傷動物模型制備方法以自行研發(fā)的實(shí)驗(yàn)動物致傷平臺為基礎(chǔ),選取20~30 kg 的實(shí)驗(yàn)豬,固定于致傷儀器上,取側(cè)臥位,頭偏向一側(cè),用20 kPa(1 kPa=7.5 mmHg)壓力,按照操作流程,通過紅外線激光瞄準(zhǔn)眼角眶上緣0.5 cm 處進(jìn)行致傷,以模擬顱腦槍彈傷,形成額葉為主的損傷,不至于致命,適用于顱腦戰(zhàn)傷的手術(shù)訓(xùn)練。為確保動物模型致傷的一致性,制備中主要從以下幾點(diǎn)去把握:(1)致傷儀器的標(biāo)準(zhǔn)化,采用同樣的擊發(fā)壓力,確保瞬時(shí)速度相同;(2)取體重相近、頭顱大小相當(dāng)?shù)膭游铮_保解剖結(jié)構(gòu)相近;(3)精確致傷點(diǎn),動物固定在儀器的同一位置,紅外激光瞄準(zhǔn)動物的同一位置。這樣可達(dá)到90% 的傷情一致性。見圖1。

圖1 顱腦戰(zhàn)傷動物儀器及模型

1.3 顱腦戰(zhàn)傷損傷控制手術(shù)訓(xùn)練流程(1)人員分組:手術(shù)組每5 人為1 組,包括2 名手術(shù)醫(yī)師,互相配合完成消毒、鋪單、手術(shù)操作等;1 名麻醉醫(yī)師,完成鎮(zhèn)靜、麻醉及術(shù)中、術(shù)后的監(jiān)測,完善相關(guān)文書的記錄等;1 名器械護(hù)士,完成手術(shù)物品的清點(diǎn),整理術(shù)中所需手術(shù)器械,配合完成手術(shù)操作;1 名巡回護(hù)士,做好各種物品的檢查、準(zhǔn)備,配合器械護(hù)士完成手術(shù)物品的清點(diǎn),完善相關(guān)文書的記錄等[3]。(2)致傷前準(zhǔn)備:包括腹腔注射3% 的戊巴比妥鈉(1 ml/kg)或鎮(zhèn)靜藥物進(jìn)行臨時(shí)鎮(zhèn)靜,運(yùn)用丙泊酚、舒芬太尼等進(jìn)行全身麻醉,經(jīng)口氣管插管或經(jīng)皮氣管切開建立確定性氣道,行頸動脈或股動脈置管進(jìn)行有創(chuàng)血壓監(jiān)測[3]。(3)致傷處理:按照實(shí)驗(yàn)動物致傷儀器操作流程,在預(yù)設(shè)位置進(jìn)行致傷。(4)手術(shù)準(zhǔn)備:術(shù)前準(zhǔn)備及頭顱致傷完成后,迅速將動物搬運(yùn)至手術(shù)床上,連接心電監(jiān)護(hù)、有創(chuàng)血壓監(jiān)測后,動物取俯臥位,備皮、消毒、鋪單等,選擇靠近傷側(cè)頭顱做弧形切口進(jìn)行開顱。(5)鉆孔:切開皮膚后,使用電鉆或配發(fā)的手搖顱骨鉆按照設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行鉆孔,提示學(xué)員體會突破感:主刀在開始鉆孔時(shí)會遇到阻力,但到達(dá)板障后阻力就會消失。在到達(dá)內(nèi)板后,會再次遭遇阻力。在此過程中必須十分謹(jǐn)慎,以免用力過度刺穿內(nèi)板。當(dāng)感到落空時(shí),表明鉆過內(nèi)板(見圖2A)。(6)打開顱骨:在鉆孔完成后,使用神經(jīng)剝離子分離硬腦膜和顱骨之間可能有的粘連,然后使用導(dǎo)引器將線鋸導(dǎo)入相鄰的2 個(gè)顱骨鉆孔中,在導(dǎo)引器保護(hù)下鋸開相鄰顱骨,以此方法鋸開所有顱骨,并向上掀開,打開顱骨(見圖2B)。(7)打開硬腦膜、減壓、清創(chuàng):打開顱骨后,如發(fā)現(xiàn)硬腦膜有破損,順勢沿著破孔再擴(kuò)大切口,以達(dá)到減壓效果及利于后面的低壓沖洗;如硬腦膜未破,懷疑硬腦膜下方血腫,切開硬腦膜進(jìn)行減壓、清創(chuàng)(見圖2C)。(8)關(guān)閉硬腦膜:通常硬腦膜無法正常閉合,此時(shí),可取帽狀腱膜或深筋膜,輔助縫合關(guān)閉硬腦膜。而后縫皮(見圖2D)。

圖2 顱腦戰(zhàn)傷損傷控制手術(shù)操作圖

1.4 顱腦戰(zhàn)傷損傷控制手術(shù)考核按照去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核[4]。見表1。考核評估納入了陸軍某合成旅、陸軍某集團(tuán)軍某旅、空軍某航空兵旅、火箭軍某旅、海軍某綜保基地5 個(gè)一線救治能力建設(shè)試點(diǎn)單位,其中海軍某綜保基地組成了6 個(gè)手術(shù)組,其余各單位1 個(gè),共10 個(gè)手術(shù)組,50 人;3 個(gè)批次的嚴(yán)重創(chuàng)傷損傷控制手術(shù)和復(fù)蘇培訓(xùn)班(此培訓(xùn)班由各基層、集團(tuán)軍醫(yī)院軍醫(yī)參加,每個(gè)批次為15 人左右),共6 個(gè)手術(shù)組,45 人;“衛(wèi)勤力量-2021”整建制基地化訓(xùn)練的2 個(gè)野戰(zhàn)醫(yī)療隊(duì),共2 個(gè)手術(shù)組,10 人。在一線救治能力建設(shè)試點(diǎn)單位中,海軍某綜保基地進(jìn)行4 d 的訓(xùn)練,6 個(gè)手術(shù)組共完成8 臺顱腦去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù)。其余每個(gè)單位進(jìn)行3 d 訓(xùn)練,1 個(gè)手術(shù)組完成2 臺顱腦去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù)。在2020 年、2021 年共3 期的嚴(yán)重創(chuàng)傷損傷控制手術(shù)和復(fù)蘇培訓(xùn)班中,每期分別完成5 d 的訓(xùn)練,每期2 個(gè)手術(shù)組,分別完成4 臺顱腦手術(shù)。在“衛(wèi)勤力量-2021”整建制基地化訓(xùn)練中,各野戰(zhàn)醫(yī)療隊(duì)手術(shù)組訓(xùn)練2 d,分別完成2 臺顱腦去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù)。

表1 去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)

2 結(jié)果

2.1 考核成績對考核成績進(jìn)行分析:(1)共18 個(gè)手術(shù)組,完成了32 臺顱腦去大骨瓣減壓清創(chuàng)術(shù),其中訓(xùn)練前完成了16 臺,訓(xùn)練后完成了16 臺。訓(xùn)前考核的平均分為65.06 分;經(jīng)過了短期的培訓(xùn)后,其考核的平均分為76.44 分;訓(xùn)后成績較訓(xùn)前成績提高了17.48%。(2)一線試點(diǎn)5 個(gè)單位手術(shù)組均由本單位軍醫(yī)組成,其訓(xùn)前考核平均分為59.25 分,訓(xùn)后考核平均分為72.88 分,較訓(xùn)前提高了22.99%。嚴(yán)重創(chuàng)傷損傷控制手術(shù)和復(fù)蘇培訓(xùn)班手術(shù)組,其訓(xùn)前考核平均分為65.67 分,訓(xùn)后考核平均分為77.67 分,較訓(xùn)前提高了18.27%。整建制基地化訓(xùn)練的野戰(zhàn)醫(yī)療隊(duì)手術(shù)組訓(xùn)前考核平均分為86.50 分,訓(xùn)后考核平均分為87.00 分,較訓(xùn)前提高了0.57%。通過3 個(gè)層次手術(shù)組的訓(xùn)前訓(xùn)后考核成績可以看出,我軍目前的救治力量是以野戰(zhàn)醫(yī)院為主,野戰(zhàn)醫(yī)療隊(duì)的手術(shù)能力強(qiáng)于嚴(yán)重創(chuàng)傷損傷控制手術(shù)和復(fù)蘇培訓(xùn)班手術(shù)組,更是強(qiáng)于一線救治能力建設(shè)試點(diǎn)單位基層部隊(duì)手術(shù)組。

2.2 考核技術(shù)操作(1)基本操作有所欠缺:如靜脈通道的建立、氣道的建立,不論哪種傷情都需要,但這些基本技術(shù)掌握不夠嫻熟,操作不夠穩(wěn)定[3]。(2)致傷程度不夠統(tǒng)一:這與致傷部位相關(guān),顱腦額葉、顳葉、頂葉及枕葉的顱骨厚度均不相同,就有可能導(dǎo)致鋼珠未穿透顱骨,硬腦膜未破損的情況出現(xiàn),也可能出現(xiàn)鋼珠直接擊中腦干,快速死亡的情況。(3)麻醉效果欠佳:各單位間的麻醉效果差異尤為明顯,一般基層單位都無專職麻醉醫(yī)生,術(shù)中術(shù)后的麻醉管理、監(jiān)測是很大的問題,整建制的醫(yī)療隊(duì)配有專職的麻醉醫(yī)生,在麻醉監(jiān)測方面做得就很到位,因此各單位存在極大的差距。(4)手術(shù)器械不熟悉:尤其本手術(shù)還是較為專科的手術(shù),需要用到諸如頭皮夾、手搖顱骨鉆(或電鉆)、神經(jīng)剝離子、線鋸導(dǎo)板、線鋸、雙極電凝等。多數(shù)基層醫(yī)生沒有接觸過這些器械,不會使用。(5)開顱速度太慢:主要是與操作的熟練度及器械的使用嫻熟度相關(guān)。

3 討論

3.1 目前外科手術(shù)常用的訓(xùn)練方法目前常見的外科手術(shù)訓(xùn)練方法有針對外科的手術(shù)基礎(chǔ),在海綿塊上或離體組織上進(jìn)行切開、止血、縫合、結(jié)扎等基本的訓(xùn)練[5]。利用實(shí)驗(yàn)豬開展外科模擬手術(shù),模擬完成胃腸穿孔修補(bǔ)、腸部分切成端端吻合、脾切除等腹腔手術(shù)[6];利用虛擬手術(shù)訓(xùn)練系統(tǒng)進(jìn)行軟組織切割的訓(xùn)練[7];利用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)開展婦產(chǎn)科手術(shù)訓(xùn)練[8];利用腦出血椰殼模型進(jìn)行神經(jīng)內(nèi)鏡下的腦出血訓(xùn)練[9];利用新型心臟外科手術(shù)模擬訓(xùn)練系統(tǒng),選擇離體豬心作為訓(xùn)練模型,通過機(jī)械結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)心臟模型的不停跳運(yùn)動,可模擬心臟手術(shù)中心臟停跳與不停跳環(huán)境,進(jìn)行心臟外科手術(shù)操作訓(xùn)練[10]。目前雖然有很多手術(shù)訓(xùn)練方法,但針對顱腦戰(zhàn)傷的手術(shù)訓(xùn)練方法較為缺乏。

3.2 目前常見顱腦損傷動物模型制備方法目前常見的顱腦戰(zhàn)傷動物模型制備方法有:大鼠麻醉后,將2.5 mm 直徑PETN 炸藥球放置于大鼠右額葉頂部(人字縫和矢狀縫中點(diǎn)右側(cè)3.0 mm)上方2.0 mm,利用電雷管及銀質(zhì)柔性導(dǎo)爆索引爆后,造成顱腦爆炸傷[11];將當(dāng)量為0.125 g的三硝基甲苯(trinitrotoluene,TNT)爆炸球以不同距離置于兔頂骨處引爆致傷,使用電雷管與導(dǎo)爆索相連接,實(shí)驗(yàn)時(shí)引爆電雷管,通過導(dǎo)爆索從爆炸源球心起爆,造成兔顱腦沖擊傷模型[12];用高速鋼球模擬爆炸性武器的爆炸破片,以同步電雷管爆炸所產(chǎn)生的爆轟波模擬爆炸性武器的爆炸沖擊波,將犬俯臥固定于致傷架上,選左側(cè)額顳角突為彈著點(diǎn);將爆炸源固定于射擊點(diǎn)的正前方,爆心距彈著點(diǎn)的直線距離為25 cm,鋼球從左側(cè)角突射入并從右側(cè)中線旁射出,致額葉腦切線傷,建立犬顱腦爆炸傷模型[13];選顱中線向左(或右)1 cm、眶上緣向上1 cm 交界處為爆炸中心位置,將裝有TNT 的爆炸源用金屬支架固定于距頭部皮膚3、3.5、4 mm 處引爆致傷,制成犬顱腦爆震傷模型等[14]。這些動物模型的制備方法都是針對小型動物的,和人體的解剖結(jié)構(gòu)差異較大,不能完成動物模擬手術(shù)訓(xùn)練。

3.3 本研究制備顱腦戰(zhàn)傷動物模型的新方法以實(shí)驗(yàn)動物致傷平臺為基礎(chǔ),利用空氣瞬間聚集加壓激發(fā)、螺旋管加速推射出直徑為4.98 mm 的鋼珠,以模擬槍彈傷[3],可最大化地避免除壓力外的其他影響因素,能夠保證模型的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)性。同時(shí)相較于其他方法,本方法制模的特點(diǎn)為選用的是與人體解剖結(jié)構(gòu)更為相近的動物家豬,豬體型較大,具有手術(shù)的操作性;并且為機(jī)械致傷,沒有使用任何彈藥,安全性高,制作簡便。

從結(jié)果可以看出,訓(xùn)后較訓(xùn)前的成績提升較為顯著,尤其是針對基層軍醫(yī)而言。對于基層軍醫(yī),甚至非專科醫(yī)生,以前沒機(jī)會進(jìn)行顱腦手術(shù)的操作,覺得這很困難,但在經(jīng)過實(shí)際訓(xùn)練之后,發(fā)現(xiàn)并不困難。在經(jīng)過短期的培訓(xùn)后,操作能力有明顯的提高,考核成績也較前有顯著提升,但培訓(xùn)時(shí)間較短,且欠缺連續(xù)性,不易將技術(shù)進(jìn)行鞏固進(jìn)一步深化。很多細(xì)節(jié)需要反復(fù)練習(xí)才能得以提高。

在平時(shí),對于顱腦外傷是否需要開顱手術(shù),應(yīng)根據(jù)影像學(xué)、檢驗(yàn)指標(biāo)等輔助診斷來具體判斷[15],但戰(zhàn)時(shí)的判斷更多的是根據(jù)生命體征、傷情、救治人員及物資儲備情況來進(jìn)行,需要果斷地取舍。由于顱腦手術(shù)為專科手術(shù),相對較為特殊,平時(shí)不常見,而且有一些特殊器械耗材,如手搖顱骨鉆、神經(jīng)剝離子、骨蠟等,大部分單位都缺乏,應(yīng)在日后盡可能地準(zhǔn)備這些器械耗材。

通過考核成績及技術(shù)操作可以看出,野戰(zhàn)醫(yī)療隊(duì)手術(shù)組的得分明顯高于基層試點(diǎn)單位及任職培訓(xùn)班這些臨時(shí)組合的手術(shù)組。其訓(xùn)前、訓(xùn)后手術(shù)得分相差不大,手術(shù)醫(yī)生都具有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),并且平時(shí)在這方面經(jīng)過了嚴(yán)格的訓(xùn)練,其外科基本操作嫻熟,在40 min 左右便能完成手術(shù);麻醉師能對動物進(jìn)行很好的麻醉管理、監(jiān)測等;醫(yī)生和器械護(hù)士之間的配合也很默契。

4 小結(jié)

本訓(xùn)練方法為基層部隊(duì)軍醫(yī)提高專業(yè)技能提供了一種可行的思路,讓更多基層軍醫(yī)有實(shí)操的機(jī)會,達(dá)到會操作、能操作、敢操作的最終目標(biāo)。這種新方法的提出,有一定的創(chuàng)新性,同時(shí)也還有很多需要完善的地方。如在致傷點(diǎn)的定位上,將現(xiàn)在的物理定位升級為透視定位,則致傷的準(zhǔn)確率又將提高很多。這種真實(shí)的、可操作性的動物訓(xùn)練是目前最好的模擬,現(xiàn)在的訓(xùn)練越發(fā)向?qū)崙?zhàn)靠近,隨著武器的精進(jìn),在真實(shí)的戰(zhàn)場中,更多的是爆震傷,對于炸藥、沖擊波形成的顱腦傷的救治方法也需要全面升級。