敘事醫學融入高等醫學院校大學英語課堂的探索

梁汀

敘事醫學是由具有敘事能力的臨床工作者所實踐的醫學。自該概念提出以來,敘事醫學在國外發展迅速,成為時下西方醫學教育的新興觀念,并很快從理論走向了實踐。當前國內大部分高等醫學院校直接開設敘事醫學課程的條件還不成熟。在這一背景下,筆者嘗試將敘事醫學相關知識和內容,如敘事理論和包含敘事醫學特點的外國文學作品融入大學英語教學中。在授課完成后調查學生對敘事醫學的接受程度,探索學習效果明顯、受學生歡迎的敘事醫學教育方式。

2006年,美國哥倫比亞大學醫學教授麗塔·卡倫在其專著Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness中提出了敘事醫學(narrative medicine)這一概念。她定義敘事醫學是由具有敘事能力的臨床工作者所實踐的醫學;而敘事能力又是認識、吸收、解釋并被疾病故事感動的能力。該概念提出以來,敘事醫學在國外發展迅速,成為當前西方醫學教育的新興觀念,日漸得到NEJM、JAMA、Lancet、BMJ等主流醫學刊物及各大英美醫學院校的重視,并很快從理論走向了實踐。據美國醫學院協會統計,2009年被調查的125所醫學院校中,有106所開設了敘事醫學類課程,至少有59所將其作為必修課。

國內的敘事醫學經過近十年的發展,也取得了一定的成果,但目前大部分高等醫學院校直接開設敘事醫學課程的條件還不成熟。在這一背景下,筆者嘗試將敘事醫學相關知識和內容,如敘事理論和包含敘事醫學特點的外國文學作品融入大學英語教學中。在授課完成后調查學生對敘事醫學的接受程度,探索學習效果明顯、受醫學生歡迎的敘事醫學教育方式。

之所以嘗試將敘事醫學與大學英語課程結合,主要有以下三方面原因。第一,在臨床醫學專業的學生培養過程中,英語類課程種類多樣,所占學分比例較高。多樣化的英語課程設置為敘事醫學相關內容的融入提供了很多結合的契機。第二,大學英語課程所固有的人文性使之成為高等醫學院校醫學人文教育的有效陣地。教育部高等學校大學外語教學指導委員會在2020年發布的《大學英語教學指南》中指出,大學英語課程是普通高等學校通識教育的一個重要組成部分,兼具工具性和人文性。第三,在英美文學史上,有很多文學作品包含敘事醫學特點,比如美國詩人艾米麗·迪金森創作的以生、死為主題的詩歌;幫助瑪格麗特·埃德森獲得1999年普利策獎的戲劇作品《心靈病房》(Wit)等。以美國詩人艾米麗·迪金森為例,她的作品充斥著對醫學中常見的“生與死”的思考,而且她的語言直白而簡單,可讀性強,難度適中,學生閱讀不會遇到很大障礙。

由上海外語教育出版社出版的全新版大學英語綜合教程(New College English Integrated Course)是本校大學英語課程的教材。筆者在備課過程中發現,第三冊第六單元以The Human Touch為題,收錄了美國著名小說家歐·亨利的名作——《最后一片葉子》(The Last Leaf)和美國作家羅伊·波普金的《守夜》(Night Watch),該單元十分適合作為敘事醫學教育的材料。因此在制訂本單元教案時,融入了敘事醫學相關內容,計劃在授課結束后調查學生對敘事醫學的接受程度并檢驗敘事醫學融入大學英語課堂的授課效果。

接下來,筆者將從教學對象、教學目標、教學安排、教學步驟、教學總結和反思幾個方面,詳細介紹此次教學實踐活動。

教學對象為山東省某高等醫學院校2021級臨床醫學專業的兩個班級,具體情況為:A班38人,男生17人,女生21人。B班39人,男生19人,女生20人,學生處于大學二年級的第一學期。

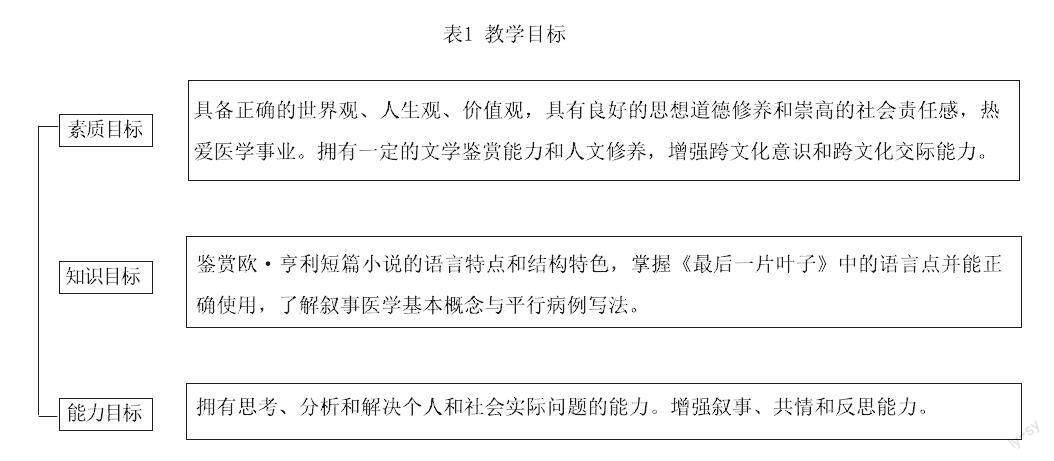

教學目標和教學安排詳見表1和表2。

整個教學過程共計4學時,分為兩次課,總時長為160分鐘,A班和B班單獨授課。第一次課由導語、敘事醫學介紹、課文理解和思辨閱讀四部分構成,授課時間分別為5分鐘、15分鐘、40分鐘、20分鐘。第一次課增加了敘事醫學介紹,因此壓縮了課文理解和思辨閱讀部分的授課時間。敘事醫學介紹這一環節共計15分鐘,主要包含以下幾方面內容。第一,現代醫學技術的弊端、日益激化的醫患矛盾和敘事醫學的起源。第二,敘事醫學的兩個工具、三個要素和五個特征。第三,發展敘事能力的方法,重點介紹平行病例的寫法和作用。第一次課結束后,學生的作業是創作一份平行病例:假如你是約翰西的醫生,根據病人的情況,寫一份平行病例。

麗塔·卡倫認為細讀和平行病例的創作是發展敘事能力的有效方法。因此,第二次課主要包括文本細讀、語言練習和反思性寫作三部分,授課時長分別為40分鐘、10分鐘、30分鐘。

細讀的第一步,是建立文本的框架。作為讀者,需要思考文本的來源、出現的原因等一系列的問題而給予文本一個定位。因此,歐·亨利的生平和《最后一片葉子》的創作背景是需要學生掌握的內容。《最后一片葉子》發表于1908年,是歐·亨利逝世前發表的最后幾篇作品之一。歐·亨利的一生是顛沛流離、歷盡艱辛的一生,他對于下層的小人物生活十分了解,所以在塑造《最后一片葉子》里面的小人物的時候,也傾注了滿滿的同情和關愛。與此同時,讀者需要關注文本間隙和結局之后的故事,這有利于建立文本的框架。歐·亨利的小說以出人意料的結尾見長,《最后一片葉子》是這種結尾的出色代表。因此學生在閱讀的時候,筆者鼓勵學生想象文本中省略的、作者沒有明確寫出的內容。比如,貝爾曼在雨夜中作畫的過程、約翰西得知真相之后的事情等內容。

細讀的第二步,是了解文本的形式。文本的形式因素包括它的體裁、選詞、隱喻、敘事者的特點等。因此,在帶領學生細讀文本的同時,筆者對《最后一片葉子》的體裁、它的結構特點、文本的敘述者和敘事視角等內容進行了詳細介紹。《最后一片葉子》以第三人稱敘述為主,主要存在全知敘事和限知敘事兩種視角。在故事情節發展過程中,兩種視角相互穿插,共同推動情節一步步走到終點。由于課堂時間有限,文本的時間建構和情節分析沒有在課堂上做進一步的討論和說明。

細讀的最后一步是閱讀文本的體會,即通過閱讀這個文本,你得到了什么樣的滿足,或者說你有什么樣的感悟。這是一個開放性的、純主觀性的步驟。筆者讓學生思考并分享了自己的閱讀感悟。例如,A同學表示,自己作為一名醫學生,之前認為只要使用了正確的藥品,或者及時進行了手術,患者的病痛應該都能得到有效的緩解。但是讀了《最后一片葉子》,他發現人的求生欲和意志力對于抗擊病魔也起到了十分重要的作用。等將來自己成了真正的醫生,會多鼓勵自己的患者。B同學談到小說中人與人之間的這種關心和愛護讓她十分感動。現代社會人與人之間普遍比較冷漠,除了警察、消防員等,很難想象會有誰為了別人,寧愿犧牲自己的生命。等到將來自己成了真正的醫生,一定恪守醫者仁心,用真心對待病人。

第二次課的最后一部分是反思性寫作,即平行病歷的創作。所謂平行病歷,是麗塔·卡倫創造于1993年的一種教學工具。寫病歷對于醫學生來說,是一項基本功。臨床醫學專業的學生主要通過《診斷學》這門課來系統學習病歷的寫作要求、寫作內容和寫作原則。除此之外,醫學生在臨床實習期間,也會進行病歷寫作的實踐和練習。一般來說,病歷需要包含就診日期,主訴、現病史、既往史、體格檢查、診斷、處理意見等內容,具有客觀、真實、專業、精煉等特點。病歷可以讓醫生在很短的時間內弄清楚病人的病情發展和治療過程。但病歷的客觀性決定了病歷不能含有任何醫生本人的主觀情感,病歷的簡練性也決定了病歷不能完全記錄病情發展全過程。短短幾百字的病歷后面,可能是驚心動魄的搶救過程,可能是難以忍受的悲痛欲絕,也可能是虛驚一場的皆大歡喜。而這些不能出現在病歷上面的內容,就是平行病歷的內容。可以說,平行病歷是臨床病歷的補充,記錄的是醫生的個人感悟,體現的是醫生和醫學的感性和人性。截至目前,我國的一些醫院已經開始了對于平行病歷的實踐。比如自2012年8月起,宣武醫院神經外科就開始倡導醫生進行平行病歷的書寫。現如今,書寫平行病歷已經成為宣武神外的一條固定制度。

此次教學實踐的對象正處于大學二年級第一學期,還沒有進行過病歷書寫的系統教學。但作為醫學生,他們對于病歷比較熟悉,基本了解病歷的寫作要求和寫作內容。在授課過程中,筆者先向學生展示了一份標準的肺炎病歷,讓學生關注主訴、現病史、既往史、體格檢查、診斷、處理意見等內容。隨后,學生分成四個小組,在組內針對自己第一次課課后創作的平行病歷進行討論。每組最終形成一份平行病歷作為小組作業上交。這是兩個班的學生第一次進行類似于平行病歷的創作,雖然作品比較稚嫩,但仍然有可圈可點之處。例如,C同學寫道,“我的病人是一位年輕的女畫家,她得了肺炎。我去看她的時候,她躺在油漆過的鐵床上,一動不動。在我為她測量體溫的時候,她一言不發,臉朝著窗,好像有些抗拒我的檢查。我的病人大都喋喋不休,只有她一臉漠然,似乎毫不關心自己是否會好轉……”

A班和B班的授課結束后,筆者設計了調查問卷分發給兩個班的學生,主要調查學生對敘事醫學的接受程度、學習效果和最感興趣的部分。調查結果顯示,在本次教學實踐之前,97.4%的學生都沒有聽說過敘事醫學,僅有兩位學生聽說過,且這兩位學生僅僅是聽說過,并不知曉敘事醫學的具體內涵。授課結束后,93.5%的學生表示對敘事醫學有了初步的了解。由此看出,此次授課基本達到了向學生介紹敘事醫學相關內容這一目標。在被問到是否愿意繼續學習和實踐敘事醫學時,有75.3%的學生表示愿意,可見學生的進一步學習意愿還是比較強的。在被問到是否認可敘事醫學的價值時,選擇比較認可和基本認可的占到了81.8%,僅有18.2%的學生表示不太認可敘事醫學的價值。本次調查問卷的最后設置了一道主觀題,寫出本次授課過程中印象最深的部分。72.7%學生的回答都是平行病歷。這與筆者課后與學生溝通得到的反饋基本一致。例如,D同學表示,雖然他知道一位優秀的醫生必須有著很強的共情能力,但他并不清楚怎么才能培養或者提高自己的共情能力,如果敘事醫學的知識和平行病歷的寫作真的可以提高共情能力,他愿意繼續學習。

調查結果顯示,本次教學實踐基本達到了向學生介紹敘事醫學的目的,也成功激發了部分學生繼續學習敘事醫學的興趣,但仍然存在以下三個方面的問題:

其一,平行病歷不是虛構性寫作,它所承載的是醫生不能寫入臨床病歷中的、不符合規定的內容。因此,從嚴格意義上來說,本次教學實踐中所設置的平行病歷寫作任務不是真正的平行病歷創作。它不是基于學生自己的經歷,而且根據歐·亨利的小說。與其說是平行病歷創作,更應該看作是一次藝術創作。但由于授課班級的學生還未進入臨床見習、實習階段,尚未在臨床上接觸真正的病人,因此筆者只能借助這次虛構性藝術創作的機會,進一步深化學生對平行病歷的了解。而且,在創作平行病歷之前,本應該對學生進行一定的閱讀和寫作訓練。但由于時間關系,這一步暫時難以實現。另外,學生在小組中朗讀各自的平行病歷之后,本應該就敘事的框架、形式、時間、情節以及敘事者的體會進行討論,但對于本科生來說,這種分析和討論顯得有些過于專業,所以在課程安排方面,只能進行簡單的故事分享。

其二,本次教學實踐的教學對象是臨床醫學專業的兩個班級,總人數為77人,人數較少,而且專業單一,因此是小范圍內的一次教學實踐。雖然根據調查問卷結果來看,本次教學實踐達到了預期的目標,但如果把教學對象的范圍擴大到其他專業,把規模擴大到一個年級的全部學生,是否仍能取得預期目標,還需進一步驗證。

其三,本次教學實踐進行了兩輪時長為160分鐘的授課,時間較短。為了在160分鐘的授課過程中加入敘事醫學相關知識,很多原本應該在課堂上進行的內容,只能讓學生在課下自行完成,學習效果難以保證。除此之外,受時間限制,敘事醫學體系中的很多重要概念,比如敘事醫學的兩個工具、三個要素和五個特征,暫時難以向學生進行詳細介紹。

敘事醫學為醫學人文的最終落地提供了工具,以傾聽關注患者為開端,通過再現理解患者的疾病經歷,最終達成與患者的伙伴關系。將敘事醫學和敘事理念融入高等醫學院校人文教育教學,是提高醫學人文教育實效性的新方向。此次教學實踐是敘事醫學融入大學英語課堂的一次嘗試,整體來說,效果達到了預期。下一步,筆者將繼續探索實踐敘事醫學的新思路,尋找適合敘事醫學在高等醫學院校開展的方法。

本文系2020年山東省人文社會科學課題《敘事醫學融入高等醫學院校人文教育研究》,課題編號:2020-NDWX-01。

(作者單位:濱州醫學院)