洋務運動下的外語教育教學

吳佳

洋務運動時期的外國語教學開啟了近代國人睜眼看世界的意識。本文以史料為基礎,先為洋務運動與外語教學做出相關概念界定,再根據史實闡述洋務運動下的外語教育教學實施的背景,即清政府在內外壓力下被迫卷入近代化之中,急需外國語人才以學習西方先進知識來鞏固封建統治。在實施過程中,較為典型的是創辦以京師同文館為主的公辦學堂以及公辦留學制度。在此基礎上分析了洋務運動下外語教學的特點是以教學過程中注重翻譯教學的質量、教育管理制度上采取近代化管理模式,課程設置上注重英語與其他專業相結合。因此,洋務運動下的外語教學雖并不完美,但能以此給予我國現代外語教育教學一些啟發和思考。

中國近現代在政治、經濟、文化、教育、軍事等方面都曾發生巨變,迫使中國在某些方面進行重大變革。近現代中國重大的歷史事件有洋務運動、戊戌變法、辛亥革命等。本文以洋務運動為歷史背景,淺析洋務運動背景下的外語教育教學。在此,筆者針對洋務運動以及外語教學給予概念界定。

洋務運動(自強運動)指清政府于咸豐十年底至1864年之間以洋務派在全國各地掀起的“師夷長技以制夷”的改良運動。“洋務”指的是外交交涉的一系列事務,例如簽訂對外條約、派遣軍隊、派遣留學生、購買洋炮以及操練軍隊等對外交際與貿易的相關事宜。《洋務運動史》中對洋務運動基于一個清晰的定義,即洋務運動是引進西方技術以發展資本主義工商業以及改革教育軍事的相關事宜,是學習西方先進文化思想以增強自身教育以及科學軍事技術。

外語教學是指教師以外語為媒介和工具,將外語知識作為課程內容的教學過程。外語教學強調以外語作為目標語,模擬以及創設不同真實的語言環境以力爭將外語知識的運用從課堂靈活地運用到實際生活中。而洋務運動時期的外語教學是以創設學堂、建立教會為主體對當時清政府急需招納一大批優秀的外語人才的需求以學習西方先進文化思想而產生的。

1 洋務運動下的外語教育教學的實施背景

1.1 “鴉片戰爭”后的內外交困兩派相爭處境

受第二次鴉片戰爭的影響,清政府內外交困,洋務派和頑固派就如何鞏固政權,統治內部集團的問題產生了分歧。頑固派主張維持清政府現有的狀態,不變“本”,西方之“物”皆為新奇但不利于鞏固統治,主張回到“閉關鎖國的狀態”,而洋務派主張清政府急需利用西方先進的生產技術,強兵富國,鞏固統治。因此,洋務運動下的外語教育以“中學為體,西學為用”為方針,需要引入大量的西方知識、建設新學堂、翻譯西書以維護清政府的封建統治。

1.2 “閉關鎖國”政策被打破后急需強國之路

晚清時期的“閉關鎖國”使得對外通商口岸封鎖,嚴禁與各國的貿易往來,使得清政府故步自封,直到第一次鴉片戰爭用炮火打開了中國的國門,國人開始意識到落后就要挨打,奈何經濟上采取小農經濟,重農抑本,無法與強有力的資本主義經濟對抗,國民欲想反抗,卻陷入了腐朽的封建統治無法自拔。在此內外的困境下,國人急切需要一條救國與治國的強國之路來拯救當時的清政府。因此,有識之士感受到了外國侵略者堅船利炮的威猛力量,從而感受到威脅,因而繼承了以魏源為代表的“經事派”提出的“師夷長技”思想并付諸實踐,以鎮壓太平天國,振興中華。

1.3 國際的整體近代化迫使清政府卷入近代化之路

國際環境從十三世紀伊始開始發生變化。西方資本主義萌芽的發展致使資本主義通過殖民掠奪的方式進行生產資料積累,手工業、農業的發展不斷改進生產工具,分化階級。在新航路開辟、文藝復興、宗教改革,特別是工業革命的重大影響下,資本主義下的世界體系逐步形成,是歷史的必然與偶然結合。因此,洋務運動被迫卷入世界近代化的浪潮,農耕經濟下的“閉關鎖國”政策被打破,國人被迫迎接資本主義浪潮,打開通商口岸進行貿易,所以必須使用外語與外國人交際。

1.4 對外的外語人才極度稀缺

清政府領導下的國人懂外語的人士極度缺少,國人想學習西方先進的知識以制造出強勁的軍事武器必須需要外語有識人士以翻譯外文并進行傳授學習。但是當時的外語人才普遍素質低下,無法接受先進的西方知識與技術。在外交外貿中,洋人以當時中國人不懂得洋文為由為自己的利益而出現肆意欺負國人、隱瞞國人、偏幫洋人的現象。

2 洋務運動下的外語教育教學實施概況

清政府在內憂外患以及國際環境的壓力的情況下急需外語人才,因此清政府在有識之士洋務派的建議指導下,最具有代表性的即創辦官辦外語學堂、官辦留學制度、以西為器,以鞏固封建統治之“本”。

2.1 官辦外語學堂的確立

官辦外語學堂的確立最具有代表性的是清末創辦的第一所官辦外語專門學校京師同文館。

京師同文館是近代中國被迫向西方打開國門的產物,標志著北京近現代學校的正式確立。它最初是為建立外語學校而設立的,以培養外語翻譯、洋務人才。京師同文館最初確立的意圖是英國文書必須用英語書寫,而選派中國學生學習英語,文辭以英文為準。因此,京師同文館的出現標志著外語交涉已經是洋務運動的外交范疇的一部分。

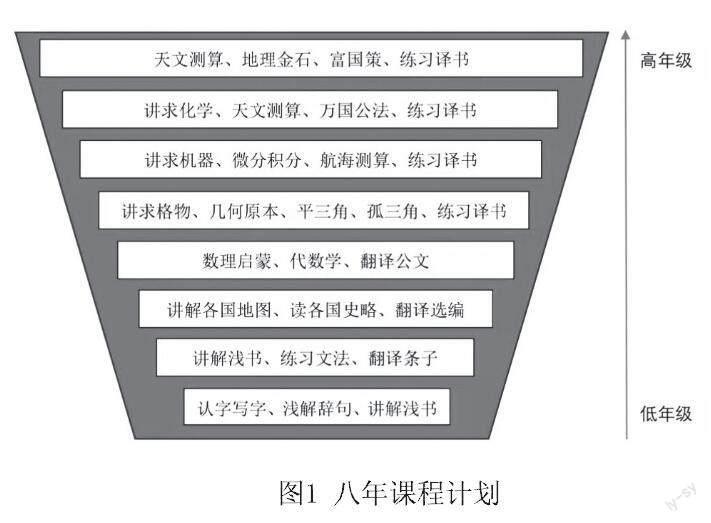

京師同文館中的外語教育課程設置采取八年課程計劃。由圖1可見,從科目設置的種類而言,囊括了天文、地理、數學、化學等科目,八年課程計劃注重課程設置內容的綜合多樣性。洋務派意識到外語教育決不能單一化,必須綜合各種強國之“器”以走“富強”之路。從課程設置的目的而言,課程科目的實用性較強,理論性課程較少,符合學以致用的課程教學目的。從課程的實踐性而言,尤其是設置講解各國地圖、研讀各個國家的史略、翻譯選編的課程來看,清政府培養外國人才需要上知天文、下知地理,才能在外交與外貿中順利地與洋人交易,并且打開國際視野,利于當時清政府進行對外交涉交際,商討文書。從育人的角度而言,課程的設置注重漢語的教授與培養,在課程設置的先后順序中選擇了先中文、后英文的順序,在強調實用的課程內容中,仍然強調素質教育。

另外,京師同文館的外語教育重視翻譯教學,注重翻譯實踐型人才的培養。京師同文館一方面注重和學生講解英文翻譯理論,另一方面教師和學生一起探討西方書籍的翻譯并與學生協同翻譯西書,促使學生具備外語翻譯能力以翻譯衙門的文件。京師同文館中的翻譯教學特色是翻譯考核體系。1865年,京師同文館舉行第一次翻譯大型考試,由衙門主持,考試內容分為初復試以及口試三個部分。考試內容以洋文為主,并增加了文學翻譯和口語會話。從考試制度以及測試的內容來看,翻譯考試注重綜合性以及時事性,對學生的知識面要求較高,學生需要了解國家大事并且掌握相關翻譯理論知識以通過翻譯考試。另一方面,翻譯教學所采用的教學方法是語法翻譯法。學生需要先注重語法規則,再進行大量反復的操練翻譯。這種教學方法一方面能通過操練后翻譯書目,另一方面能夠通過強調語法和翻譯的架構以及閱讀和寫作的訓練以提升學生的認知發展能力與智慧。但是語法翻譯法過于強調書面寫作翻譯,而忽略了口語和聽力能力的培養。

京師同文館的八年課程計劃與翻譯教學雖具有綜合性、專業性和長遠性,但是八年課程計劃由于內筒體系過于龐大使得教學方案無法進行,反映了清政府急于求成,沒有根據國情制定教學目標與計劃,從而違背客觀科學規律,沒有現實的可操作性。而京師同文館的翻譯教學在后期增加了口譯、見習翻譯的口語實踐,使得洋務時期的外語教學具有綜合實踐性,提高學生的外語能力。

2.2 官辦留學制度的確立

洋務運動以洋務派曾國藩和李鴻章為代表,對外派遣中國留學生至歐美。清政府通過篩選和選拔有志之士,選拔的要求必須是身家清白,有經濟基礎保障留學,體質經檢測后合格。通過這層篩選后,再通過文化考試,采取中文優先的考試內容,如果曾經學過英語的選拔者必須先檢驗其英文能力。留學時期一般為十五年左右。因此,官辦留學制度體現了留學選拔制度的嚴格,需要嚴格淘汰出不合格人選而甄選出優質的人才才能在國外學習先進的文化知識回國將所學西洋之“物”以固中國之“本”。

官辦留學制度除了其嚴格的選拔制度以外,其經費制度在當時也尤為人性化。李鴻章指出,歐洲留學的費用由清政府在沿海海關官商口岸征收的稅費以供給留學生。因此,李鴻章根據這個規則為留學生爭取到了二十萬的留學經費。可見當時清政府尤為重視國人留學,以學習西方先進的軍事武器、思想文化等。關于獎賞制度,李鴻章大肆嘉獎學有所歸的學員,最為代表的是馬建忠出洋三年,勤學好問,在多國留學,兼職大使與翻譯官。故李鴻章予以嘉獎,賞賜其二品頭銜,并交軍機處,總理衙門存記為留學人才之選。由此可見,清政府對留學制度極為重視,以嘉獎制度激勵留學生在外認真學習西方先進文化以歸國有所成,學以致用。盡管在綜合的環境條件下較為不利,但是洋務運動時期的官派留學制度為中國實現近代化又邁出了艱難的一步。但是,官辦留學制度在一定程度上利于當時外語教育的發展,尤其是利于當時跨文化外語交際能力的形成和培養,以學習更多的西方文化,以培養外交人才。

3 洋務運動下的外語教育教學實施特點

3.1 注重翻譯教學質量

洋務運動時期的外語教學注重翻譯教學的質量體現在翻譯書籍的內容、方法之中。在選擇外語翻譯的書目上。所涉及的書目范圍廣,包括物理、化學以及天文學等。蘇精根據《增訂東西學書錄》和《籌辦夷務始末》統計的有 35種,計有法律7種、天文學2種、物理數學類6種、化學3 種、語言學5種、醫學2種、歷史學2種、經濟學2種、游記等6種。由此可見,外語翻譯的書籍內容涉獵廣,選材具有經典以及高質量的特點。在外語翻譯課堂上注重翻譯的規范性。倘若在翻譯過程中由于中英文化差異出現找不到對應的漢字以翻譯英文時,盡量使用中文原有名稱。這在外語實踐翻譯的教學中給予了良好的啟發,有利于推動外語翻譯的統一標準化發展。在翻譯的方法上采取中西結合的方法,采取直譯和意譯相結合的方式。教師會根據學生口譯的內容,在參照國文基礎以及原文的意義上請學生根據中文的表達習慣進行內容和語法的修改,以保障譯文的質量。由于洋務時期的外語教育注重翻譯的教育,清政府的外交以及貿易人員能流利地用英文與洋人商討外貿事宜以及協調外交事務,在當時不僅促進了貿易的來往,促進經濟的發展,而且在外交上清政府也培養了相應的外交人才協助政府對外交流。

3.2 語言與其他專業相結合的課程設置

洋務運動時期的課程專業設置注重實用性,故單一設置外語課程教學不足以學習西方文化以振興中華。因此,同文館在課程設置上除了學習英語,還學習了地理、數學、歷史、政治學等其他人文社科相關知識。目的是培養學生的綜合素質,提高對內外的實踐能力。另外,同文館除了將外語與其他專業知識綜合授課以外,還注重因材施教。同文館根據學生來源質量的差異分為上班、下班加上前館、后館,以此能最大程度保障學生將外語以及其他專業知識學以致用。另外,洋務派在課程設置上貫徹了“中體西用”原則,注重傳統文化的教學。在學習外語的同時還同時學習四書五經,貫徹“三綱五常”的思想。可見,同文館注重外語教學的工具性,并兼容了其他傳統和實踐科學的相關知識。這樣看來,洋務運動時期的課程設置并沒有摒棄傳統中華文化,而是以本國文化為主,以外語專業相關知識為輔,并予以在特定的場合使用,發揮外語的工具作用和實踐性,又不失習得本國傳統文化。

3.3 外語學堂現代化的管理制度

洋務運動時期不僅創設京師同文館,還創建了廣東同文館、上海同文館外語學校。這三個同文館的規模大小相似,規章制度相似,并且三者的管理制度均趨于現代化。

第一,選擇外語教師以及招納賢才的時候尤為注重師源和生源。三館在選擇外語教師時要求教師的中文和洋文都要經過統一測驗后過關才能任教。在生源的選擇上,特意采用淘汰制以擇優錄取。體現在清政府于1896、1899年派遣學業成績優秀者留學以學習和利用更多西洋資源。第二,在外語考核制度以及日常考勤方面融入了現代化教學觀念。同文館均設立月考、季考、歲考以及每三年一次的大考。考試考場紀律與現代相似,均不能采取任何作弊的手段。在日常考勤方面,同文館的班級管理制度趨于現代化,不能遲到早退以及必須以“畫到”的方式簽到。倘若違規以扣除生活費等的方式以懲罰。淘汰機制的確立以嚴格的要求管理師生資源,不僅能培養出自律符合政府需求的學生,還有利于優秀人才將在外所學知識學以致用,真正成為清政府所需要的人才。

綜上,洋務運動時期教學實施特點具有現代化的特點。在管理制度上,同文館的現代化考核以及班級管理制度均體現了現代化的趨勢。除此之外,在教學方法的選擇上也同樣符合現代化潮流。具體體現在教學內容上注重翻譯教學,教學方法上采取語法翻譯法為主的教學方法。同樣,外語教學內容也具有現代化與多元化,在課堂上不僅注重外語教學,還注重將外語以一種工具的形式融入其他學科以綜合運用。

4 洋務運動下的外語教育教學的評價與啟示

關于洋務運動下的外語教育教學評價褒貶不一,需要我們客觀以及辯證地看待。雖然洋務運動下的外語教學并非完美,有一定局限性,例如當時的內外交環境不平等,存在教育主權掌控失衡的狀況,過分強調洋文的學習在一定程度上使得漢語教學比重失衡。另外,洋務運動下的外語教學過于注重翻譯的實操練習而相應忽略翻譯的系統性理論講解。但是,洋務運動時期由于其當時特殊的內外環境,急需大量外語人才以對外學習西方新事物以鞏固封建統治。因此,洋務時期的外語教學注重翻譯教學的理論與實踐的相結合使得學生學以致用,英語專業知識與其他實操性強的專業知識相結合,對當代外語教育教學給予了深刻的啟發。

4.1 外語學習需適當綜合其他綜合性學科內容

洋務運動創辦的公辦學堂不僅涉及外語的教學,還特意加入了西方綜合性科學、化學、數學、天文、地理、歷史等同類和綜合性課程。這使得洋務公辦學堂的學生不僅掌握外語能力和外交的交際能力,而且掌握科學技能以及綜合實操能力,增強培養復合型人才以展示其多元性,也讓人才有外語以及其他綜合技能有處施展。而當今外語課堂教學大多依據傳統學科為主,難以跳脫本學科教學而采取多學科綜合教學的授課方式。導致學生在單一學科中難以大顯身手,缺乏綜合學科的思維能力與知識遷徙能力。因此,當今外語教學可以嘗試打破傳統單一的學科知識,結合兩種以上的不同學科知識,依托外語語言的教學模式,主要強調語言的輸入,同時綜合其他學科相關知識從而豐富學生整體的綜合知識體系。

4.2 外語學習需要理論與實踐相結合

洋務運動的外語教育教學尤為重視外語翻譯教學,重視口譯等實踐性翻譯教學,使得學生在學習一定的理論知識后可以通過外交和貿易的途徑將所學知識付諸實踐,有利于學生外語水平的培養以及交際能力的提升。當今的外語課堂尤為注重理論的教學而忽視實踐的能力訓練,使得學生不能將知識學以致用,只會“紙上談兵”。因此,當今外語教育教學除了注重理論的教學以外,教師可以作為引導者幫助學生建構合理的、綜合的知識體系,并在形成知識框架的同時,創設真實的情景,幫助學生在真實的教學情境中通過各種教學活動以輸出語言知識,不僅培養學生的口語和交際能力,還能利于學生綜合全面發展,靈活運用外語知識實踐。另外,課堂內學習到的語言知識可以與校外實踐相結合。做到以理論指導實踐,實踐檢驗理論的現實可行性。

4.3 外語教學需要因材施教

京師同文館需要根據學生不同的水平和學習情況進行“分班”和“分館”授課。因此,當今外語教育教學也需要批判性地借鑒和吸收京師同文館中的教育模式,在外語教學中根據不同學生的能力和水平制訂不同的外語教學方案,因材施教。傳統外語課堂授課模式采取班級授課制,班級人數多,教師無法做到一對一了解學生的個性化需求,使得部分學生由于自身能力以及學習態度等問題對外語產生了消極態度,逐漸喪失對外語的興趣。因此,當代外語教學課堂可采取小班制授課模式,教師可以采用小組討論法了解不同學生對于外語的個性化需求,有針對性地根據不同學生的反饋以采取不同的解決方案。另外,外語教學不應該僅僅局限在應試教育中,不應該局限在外部動機刺激,例如考證過級的功利化目的之中。學生應該根據自己的興趣和需求有針對性地選擇個性化的外語學習內容,而教師可以根據學生的反饋尋求學生的需求共性,有目標、有針對性地制訂教學計劃從而使得外語課堂變得有深度、有意義。

5 結語

洋務運動時期的外語教學由于當時清政府內憂外患的形式,以“中體西用”的目的開設公辦外國語學堂,借西方器“物”以固封建之“本”。其中以京師同文館作為典型的代表。京師同文館是中國第一所近代化的外語學堂,采取八年課程計劃代替五年課程計劃,注重翻譯的授課。另外,洋務運動時期的留學制度利于外交人才的培養。故洋務運動時期的外語教學近代化、正式化的開端,值得當代教育借鑒其教學方式與教育方法。綜合洋務學堂近代化的管理制度,因材施教的教學模式以及注重理論的實操經驗等可以給予當代外語教育教學批判性的參考、借鑒和反思。

(作者單位:寧夏師范學院)