隔物灸、耳針撳針、四磨湯口服液聯合治療小兒腸系膜淋巴結腫大研究

宋素珍 蘭金圣 王志文

【摘要】? 目的? ? 探討隔物灸、耳針撳針、四磨湯口服液聯合治療小兒腸系膜淋巴結腫大的臨床效果。方法? ? 選取2021年9月—2022年3月會昌縣婦幼保健院收治的60例腸系膜淋巴結腫大患兒,以隨機數字表法分組。2組均開展常規抗炎、解痙止痛治療,參照組在常規西醫用藥基礎上單純給予四磨湯口服液治療(30例),聯合組在參照組基礎上給予生姜隔物灸足三里、耳針撳針治療(30例)。比較2組患兒臨床癥狀改善情況、腸系淋巴結長徑與短徑變化、中醫證候積分及臨床療效。結果? ? 聯合組患兒腹痛消失時間、腹痛頻率及發熱時間均少于參照組(P<0.05);聯合組患兒治療后腸系淋巴結長徑、短徑以及長徑/短徑均小于參照組(P<0.05);聯合組患兒治療后腹痛、腹脹、噯氣、痛有定處、惡心嘔吐及痛處拒按等中醫證候積分均低于參照組(P<0.05);聯合組患兒治療總有效率高于參照組(P<0.05)。結論? ? 針對腸系膜淋巴結腫大患兒應用隔物灸+耳針撳針+四磨湯口服液聯合療法,可快速緩解臨床癥狀,明顯縮短淋巴結長、短徑,顯著改善中醫證候,具有確切療效。

【關鍵詞】? 小兒腸系膜淋巴結腫大;隔物灸;耳針撳針;四磨湯口服液;臨床療效

中圖分類號:R572.3? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1672-1721(2023)10-0081-03

DOI:10.19435/j.1672-1721.2023.10.026

小兒腸系膜淋巴結腫大屬于兒科常見疾病,多繼發于急性上呼吸道感染或胃腸道炎癥,主要臨床表現為反復發作性腹痛、嘔吐、惡心、腹脹及腹瀉等[1-2]。本病具有病程漫長、病情綿延難愈、復發率高等特點,嚴重危害患兒身心健康,并對其日常生活與學習造成困擾。臨床西醫普遍認為,小兒腸系膜淋巴結腫大發病與各種病原體(細菌、病毒等)感染密切相關,治療方面通常以抗感染、抗病毒、解痙止痛為主;但抗生素等藥物長時間使用不僅容易破壞小兒免疫系統,刺激胃腸黏膜,增加二次感染風險,還可導致體內致病菌對抗菌藥物產生耐藥性,療效一般[3]。本研究對腸系膜淋巴結腫大患兒采用隔物灸+耳針撳針+四磨湯口服液聯合療法取得較好效果,報道如下。

1? ? 資料與方法

1.1? ? 一般資料? ? 選取2021年9月—2022年3月會昌縣婦幼保健院收治的60例腸系膜淋巴結腫大患兒為觀察對象,以隨機數字表法分為2組。參照組男18例,女12例;年齡2~11歲,平均年齡(6.33±0.71)歲;病程2~8 d,平均(5.04±1.02)d;平均體質量(25.39±1.92)kg。聯合組男17例,女13例;年齡2~10歲,平均年齡(6.28±0.77)歲;病程3~7 d,平均(5.06±1.01)d;平均體質量(25.46±1.88)kg。2組一般資料差異不顯著(P>0.05),有可比性。此項研究經醫學倫理委員會批準。

納入標準:符合《小兒腹瀉病學》[4]中腸系膜淋巴結腫大相關診斷標準;患兒腹痛反復發作,次數超過3次;患兒家屬知曉并同意加入此次研究。

排除標準[5]:合并其他引發腹痛癥狀的疾病(如紫癜性腹痛、腹型癲癇、感染性腹痛等);合并各種急性感染性疾病(如急性腸胃炎、肺炎、支氣管炎等);治療依從性差或擅自服用其他對療效存在影響的藥物;對本研究所用藥物或中藥成分存在過敏現象;伴惡性腫瘤及免疫系統疾病者。

1.2? ? 方法? ? 2組均常規給予抗炎、抗病毒等對癥治療,消旋山莨菪堿片(江蘇鵬鷂藥業有限公司,國藥準字H32023656,規格:10 mg)口服,單次給藥劑量為0.1~0.2 mg/kg,3次/d。

參照組加用四磨湯口服液(湖南中達騖馬制藥有限公司,國藥準字Z20025045,規格:10 mL)20 mL口服,3次/d。

聯合組患者服用四磨湯口服液的同時開展中醫外治技術。(1)隔姜灸。①具體操作:使用電磁爐隔水蒸姜3~5 min后再將姜蓉敷于患兒足三里穴處(厚度為2~3 cm,直徑為5 cm),先順著督脈正中線和兩邊膀胱經各鋪艾絨高2 cm,寬2~3 cm,用酒精棉球在督脈從下往上點火,再從左、右兩邊膀胱經上往下點火,一共燒三柱。②注意事項及療程:注意觀察患兒局部皮膚變化,避免燙傷,以患兒感覺到溫熱且皮膚表面呈紅潤和微微發汗狀態為宜,1次/10d。(2)耳針撳針。使用酒精對患兒足三里、中脘、內關等穴位以及耳部的胃穴實施消毒,操作人員佩戴無菌手套后取規格為1.5 mm×2.0 mm的撳針以垂直手法快速刺入上述穴位,告知家屬定時對撳針針帽處實施按壓(單次時長在1 min左右,1次/h),患兒存在酸脹或麻脹感為得氣。2組均治療8周。

1.3? ? 觀察指標? ? (1)臨床癥狀改善情況:觀察2組患兒腹痛消失時間、腹痛頻率及發熱時間。(2)腸系淋巴結長徑與短徑變化:分別于治療前后借助彩色多普勒超聲檢查儀對2組患兒腸系淋巴結實施檢查,指導患兒仰臥于檢查床上,將腹部暴露,以臍部為中心,對胃腸道開展順時針探查,準確測量并記錄腸系淋巴結的長徑、短徑,計算長徑/短徑數值。(3)中醫證候積分:根據《中藥新藥臨床研究指導原則》相關標準對患兒腹痛、腹脹、噯氣、痛有定處、惡心嘔吐及痛處拒按等證候進行評分,以0,2,4,6分別對應證候程度的無、輕、中、重[6]。(4)療效判定標準:中醫證候積分下降幅度=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%。治愈:患兒各項癥狀均消失,中醫證候積分下降幅度超過95%;顯效:患兒各項癥狀顯著緩解,中醫證候積分下降幅度70%~95%;好轉:患兒癥狀部分緩解,中醫證候積分下降幅度30%~69%;無效:患兒治療后癥狀未見明顯改善,中醫證候積分下降幅度<30%[7]。治療總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.4? ? 統計學方法? ? 計量資料以x±s表示,行t檢驗,計數資料以百分比表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2? ? 結果

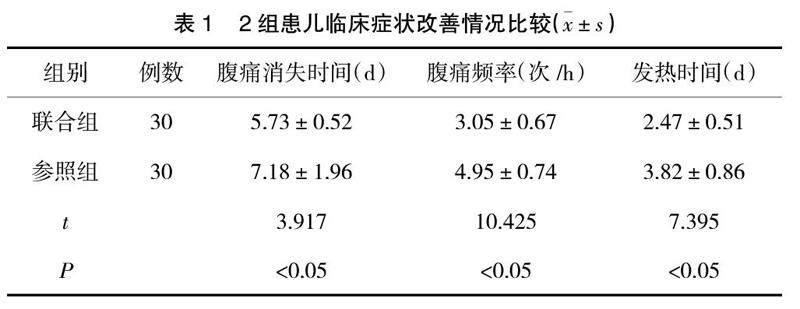

2.1? ? 2組臨床癥狀改善情況比較? ? 聯合組患兒腹痛消失時間、腹痛頻率及發熱時間均少于參照組(P<0.05),見表1。

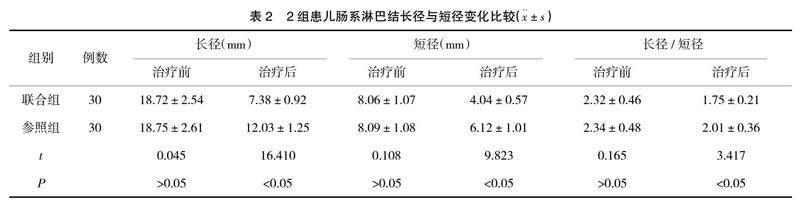

2.2? ? 2組腸系淋巴結長徑與短徑變化比較? ? 2組治療前腸系淋巴結長、短徑及比值差異不明顯(P>0.05);聯合組患兒治療后腸系淋巴結長徑、短徑以及長徑/短徑均小于參照組(P<0.05),見表2。

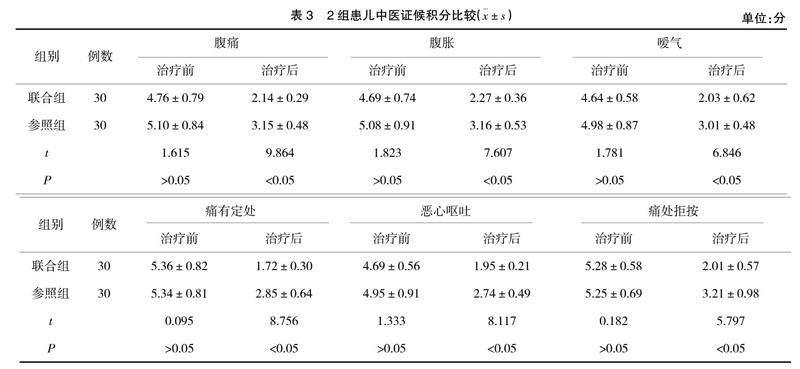

2.3? ? 2組中醫證候積分比較? ? 治療前2組中醫證候積分差異不明顯(P>0.05);2組患兒治療后腹痛、腹脹、噯氣、痛有定處、惡心嘔吐及痛處拒按等中醫證候積分均有所下降,且聯合組下降幅度顯著大于參照組(P<0.05),見表3。

2.4? ? 2組臨床療效比較? ? 聯合組患兒治療總有效率高于參照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

3? ? 討論

人體腸系膜具有豐富的淋巴結,小兒淋巴系統尚未發育完善,未能起到良好的屏障保護作用,容易受到呼吸道及胃腸道感染影響,引發腸系膜淋巴結炎癥。此外,小兒胃腸道發生感染后,各種致病菌可經過腸黏膜及淋巴管對回腸末端的系膜淋巴結產生侵襲,造成腸系膜淋巴結腫大。既往臨床針對本病常規采取消炎止痛、抗感染等對癥干預,但抗生素或抗病毒等藥物僅能在急性發作期發揮顯著作用,快速緩解癥狀,而病情進入腹痛非特異性時期,這類藥物通常不具備治療作用。

祖國醫學將腸系膜淋巴結腫大歸于“癥瘕”“腹痛”范疇,主要病機為小兒自身臟腑嬌嫩、脾常不足,衛外功能較弱,飲食不節或外感邪毒可致其脾胃損傷,從而造成脾失健運、氣機受阻,腸道脈絡不通,引起疼痛[8]。故中醫主張治療以消積止痛、溫陽驅寒、舒經活絡為原則。四磨湯最早在中醫方劑學著作《濟生方》中記載,后經過醫家改良制成中成藥四磨湯口服液,本藥品由木香、積殼、烏藥及檳榔4味中藥組成,其中木香屬于君藥,主要功效為健脾消食、行氣止痛、溫中和胃;檳榔與枳殼共為臣藥,檳榔可發揮降氣、行水、消積的作用,枳殼則具有理氣寬中、行滯消脹的功效;烏藥屬于佐藥,可起到溫腎散寒、行氣止痛、調肝順氣的作用。諸藥協同發揮順氣降逆、疏肝和胃、消積止痛之效[9]。現代藥理學研究表明,四磨湯口服液能夠合理調節人體胃腸激素水平,加快腸道蠕動,有助于胃腸功能恢復。木香所含有的木香丙酮提取物能夠有效避免胃黏膜受損;堿和蒽醌類化合物可增強胃動力、促進胃排空,并刺激腸道分泌胃動素;烴內酯成分還可發揮理氣作用,能夠有效改善患兒脾虛癥狀[10]。枳殼所含有的柚皮苷能夠加速腸道蠕動,檸檬烯具有提升胃動力的作用。檳榔所含有的檳榔堿能夠提高人體胃底及胃竇對食物的推動力,并對胃各個部位動力起到良好的調節作用,進一步增強胃動力。烏藥所含的揮發油成分可對人體胃排空率產生抑制作用。但中藥單一應用起效緩慢、療效一般,故中醫又提出內服外治聯合方案。

本研究結果顯示,聯合組患兒腹痛消失時間、腹痛頻率及發熱時間均少于參照組(P<0.05),說明聯合方案能夠進一步提升療效,從而快速緩解患兒臨床癥狀。聯合組患兒治療后腸系淋巴結長徑、短徑以及長徑/短徑均小于參照組(P<0.05)。分析原因可能為耳針撳針針刺耳壓法能夠通過穴位刺激對患兒淋巴結腫大等癥狀進行有效控制;撳針埋入皮下可產生持續且穩定的刺激,有利于經絡氣血運行。撳針療法主要借助特制針具在相應腧穴的皮內進行固定,屬于淺刺法,通過皮內留針可對腧穴產生刺激,以達到疏通經絡、運行氣血、調節臟腑的功效。有研究指出,耳針撳針通過對足三里及內關穴進行刺激,能夠對迷走神經纖維放電和小腸自主神經的放電起到增強作用,促使患者腸道疼痛敏感性降低,并改善胃腸動力障礙,從而合理調節胃腸蠕動。聯合組患兒治療后腹痛、腹脹、噯氣、痛有定處、惡心嘔吐及痛處拒按等中醫證候積分均低于參照組(P<0.05),提示中醫外治技術配合中藥內服能夠快速改善患兒各項證候。隔姜灸臍療法屬于中醫常用的一種外治療法,不僅能夠有效避免西藥引發的副作用,減輕中藥內服對胃腸的刺激,還可有效規避針刺引發的疼痛癥狀,患兒及家屬接受程度高。中醫認為生姜味辛性溫,歸肺脾胃經,主要功效為溫陽驅寒、溫通氣血、暢通經絡,具有良好的祛寒除濕作用[11];艾灸神闕穴可通十二經、善入臟腑,溫潤不燥、通經扶陽,二者結合相輔相成,發揮強效溫、通、調、補作用。生姜作為隔灸常用材料,其所含的揮發油成分可起到發散作用,加速局部血液循環;生姜及艾灸均屬于純陽之物,再輔以特殊手法作用于機體脈絡可快速補充人體陽氣,以氣帶血、以血養氣,達到活血祛瘀、溫經通絡及益氣補血的目的。現代藥理學研究發現,生姜內富含姜辣素、芳香醇、水芳烯、氨基酸、尼克酸、檸檬酸、茨烯及姜烯多種成分,不僅具有抗炎、殺菌、鎮痛的效果,還能夠起到擴張毛細血管的作用,促進血液循環,刺激胃腸道蠕動以幫助消化[12]。聯合組患兒治療總有效率高于參照組(P<0.05),充分說明中醫內服外治聯合療法用于臨床小兒腸系膜淋巴結腫大治療中具有顯著效果。

綜上所述,隔物灸+耳針撳針+四磨湯口服液聯合療法不僅能夠快速緩解腸系膜淋巴結腫大患兒臨床癥狀,還可縮小淋巴結范圍,并改善中醫證候,有助于提升療效,值得臨床推廣。

參考文獻

[1]? ? 梁銳,成莎.保濟口服液治療小兒腸系膜淋巴結炎臨床研究[J].新中醫,2020,52(12):110-112.

[2]? ? 孫躍女.腹痛伴或不伴腸系膜淋巴結腫大患兒腸道血流動力學變化[J].中國基層醫藥,2019,26(3):303-306.

[3]? ? 王恩杰,王曉燕,張朝霞,等.酒灸聯合西藥治療小兒腸系膜淋巴結炎(中寒型)45例[J].中國針灸,2020,40(2):167-168.

[4]? ? 方鶴松.小兒腹瀉病學[M].北京:人民衛生出版社,2009:480-487.

[5]? ? 劉衛青,韓晶晶,王昕泰. 撳針埋針療法降低兒童環磷酰胺致胃腸道反應的療效觀察[J].護理研究,2021,35(3):563-564.

[6]? ? 王品品,常晶,王廣州,等.四磨湯口服液聯合常規療法治療新生兒腹脹臨床研究[J].新中醫,2021,53(19):49-52.

[7]? ? 陳釗揚,何德根,張琳,等.雙柏散外敷結合電磁波照射治療腸系膜淋巴結炎療效及對患兒臨床癥狀、炎癥因子的影響[J].陜西中醫,2021,42(2):209-212.

[8]? ? 王曉敏,徐和祥,張薇,等.柴胡疏肝散加減治療小兒腸系膜淋巴結炎(氣滯血瘀型)臨床研究[J].吉林中醫藥,2021,41(12):1620-1623.

[9]? ? 方承蕙.四磨湯口服液聯合保和丸治療新生兒胃腸功能紊亂臨床研究[J].新中醫,2020,52(1):31-33.

[10]? ? 卞立群,鄒多武,柯曉,等.四磨湯口服液用于慢性胃腸疾病治療及腹部手術后腸胃功能康復的專家共識[J].中華中醫藥學刊,2021,39(7):254-258.

[11]? ? 劉紅華,劉邁蘭,鐘歡,等.隔姜灸治療虛寒型功能性腹瀉的臨床研究[J].湖南中醫藥大學學報,2020,40(9):1065-1069.

[12]? ? 楊敏,周利,徐派的,等.針灸配合隔姜灸治療肝郁脾虛型腸易激綜合征的療效分析[J].重慶醫學,2021,50(16):2726-2730.\

(收稿日期:2023-01-05)