針藥結合治療卒中相關性肺炎痰濕蘊肺證的臨床觀察

吳常征 劉 晶 王 利 朱璇璇 馬麗婧

(1.新沂市中醫(yī)醫(yī)院腦病科,江蘇 徐州,224100;2.上海市嘉定區(qū)南翔醫(yī)院神經內科,上海,201800)

腦卒中主要包含腦梗死、腦出血兩大類,臨床具有極高的發(fā)病率、致殘率、病死率。卒中相關性肺炎(stroke associated pneumonia,SAP)目前一致認為是非機械通氣的腦卒中患者在發(fā)病1 周內新出現(xiàn)的肺部炎性病變,為卒中后最常見的內科并發(fā)癥之一[1]。國內流行病學顯示,缺血性卒中肺炎和出血性卒中肺炎的發(fā)病率分別為11.4%和16.9%[2-3]。卒中后相關性肺炎會增加患者的住院時間和醫(yī)療費用,給家庭和社會帶來沉重的負擔[4-5]。目前現(xiàn)代醫(yī)學手段主要以抗感染治療為主,存在多重耐藥、腸道菌群失調等不良反應;在預防方面也缺乏有效措施,現(xiàn)需要一種優(yōu)勢互補的治療方案,以改善抗感染帶來的相關問題。有文獻已報道,與單純抗生素治療相比,聯(lián)合中藥或針灸均可提高SAP 患者的臨床療效,降低炎癥指標,減少并發(fā)癥,增強安全性[6]。因此,本研究探討一種中西醫(yī)結合的優(yōu)勢綜合方案,在短時間內改善患者病情,減少并發(fā)癥的出現(xiàn),讓卒中患者獲益較大。現(xiàn)階段國內采用針藥結合的中醫(yī)綜合療法已逐步開展起來,但相關文獻報道較少[7]。故本研究選擇在常規(guī)治療基礎上,采用腧穴針刺聯(lián)合茯苓飲治療卒中后相關性肺炎,并分析臨床療效、炎癥指標和并發(fā)癥等情況,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

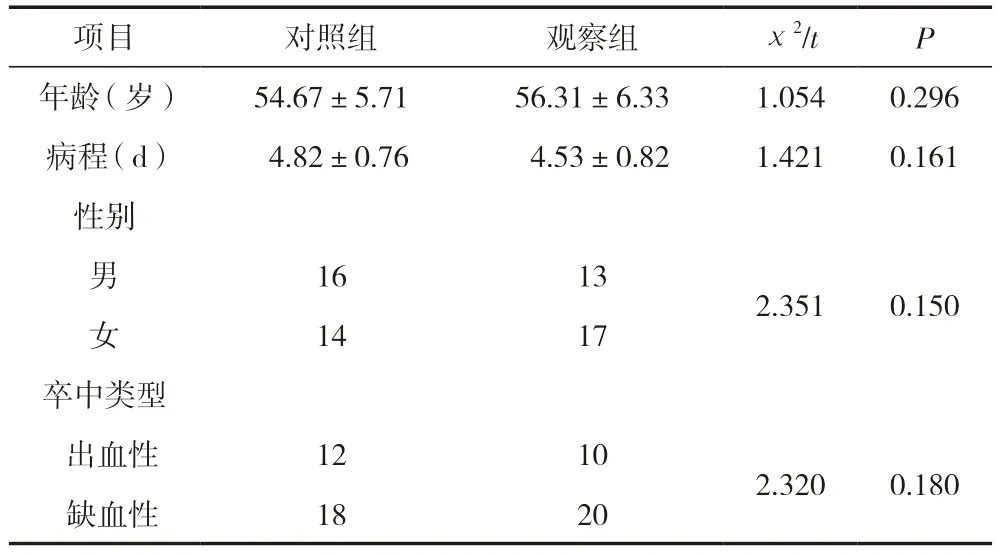

選取2019年10月—2021年12月新沂市中醫(yī)醫(yī)院收治的60 例SAP 患者作為研究對象,根據患者入院時間順序交替編入觀察組和對照組,每組30 例。對照組中男16 例,女14 例;年齡20~75 歲,平均年齡(54.67±5.71)歲;病程1~7 d,平均病程(4.82±0.76)d;腦出血12 例,腦梗死18例。觀察組中男13 例,女17 例;年齡20~80 歲,平均年齡(56.31±6.33)歲;病程1~7 d,平均病程(4.53±0.82)d;腦出血10 例,腦梗死20 例。兩組患者性別、年齡、病型、病程等比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究征求病患同意,由委托人簽署知情同意書。本研究已獲得新沂市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會批準。

表1 兩組一般資料比較 [(±s)/n]

表1 兩組一般資料比較 [(±s)/n]

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合西醫(yī)《中國各類主要腦血管病診斷要點》[8]及《卒中相關性肺炎診治中國專家共識》[1]診斷標準者;②符合中醫(yī)《中醫(yī)內科常見病診療指南》[9]和《中醫(yī)病證診斷療效》[10]診斷標準,辨證為氣虛痰濕蘊肺證者;③在醫(yī)護或家屬幫助下能端坐者;④Glasgow 昏迷量表評分≤8分者。

排除標準:①腦卒中后伴有其他并發(fā)癥者;②有心、肝、脾、肺、腎等重大疾病或嚴重感染者;③腫瘤患者;④皮膚破損、過敏等不宜進行針刺治療者;⑤依從性差及年齡>80歲者。

1.3 方法

對照組采用一般常規(guī)治療和茯苓飲內服。一般常規(guī)治療:護理、排痰、氧療、抗板、抗凝、消炎、支持等處理,及時依據細菌培養(yǎng)及藥敏結果,采用針對性抗生素治療。中藥湯劑以“外臺茯苓飲”加減治療,方藥組成:茯苓12 g、生曬參6 g、白術12 g、清半夏9 g、陳皮10 g、枳實10 g、丹參15 g、黃芪30 g、炙甘草10 g、生姜10 g,1 劑/d,水煎服,由中藥房統(tǒng)一煎制。療程為14 d。

觀察組在對照組基礎上配合針刺,針刺處方以俞募配穴為主,選取肺俞、中府、尺澤、豐隆、列缺等腧穴。針具選用華佗牌一次性針灸針,規(guī)格為0.30 mm×40 mm 和0.30 mm×25 mm。針刺具體操作方法:首先,對所選穴位局部皮膚,采用醫(yī)用碘伏棉簽進行消毒。肺俞穴:選取端坐位,采用0.30 mm×25 mm 毫針向內(脊柱方向)斜刺13~20 mm,進針后小幅度快速捻轉2~3 min,隨即拔出毫針;中府穴:選取平臥位,采用0.30 mm×25 mm 毫針向外(肩周方向)斜刺13~20 mm,進針后行小幅度捻轉并留針;尺澤穴:選取平臥位,采用0.30 mm×40 mm 毫針直刺進針22~28 mm,行高頻率、大幅度的捻轉瀉法,待得氣之后留針;列缺穴:選取平臥位,采用0.30 mm×25 mm 毫針沿手太陰經方向向上斜刺約13~20 mm,行高頻率、大幅度的捻轉瀉法,得氣后并留針;豐隆穴:選取平臥位,采用0.30 mm×40 mm 毫針向水平位脾經方向針刺,深度約28~32 mm,行快速提插捻轉瀉法,待得氣之后留針。1 次/d,留針30 min,6 次/周。

1.4 觀察指標

(1)CURB-65 評分[11]:對卒中后肺炎病情嚴重程度進行評價。評分內容:①意識障礙:新近出現(xiàn)的認知障礙及定向力障礙;②BUN>7 mmol/L;③呼吸頻率≥30 次/min;④低血壓:收縮壓<90 mm Hg(1 mm Hg≈0.133 kPa)或舒張壓(≤60 mm Hg);⑤年齡>65 歲[11]。評分標準:每1 項為1分,共0~5 分;低危者(0~2 分),可院外治療;中危者(2分),需短期住院或密觀下院外治療;高危者(3~5 分),需長期住院或重癥監(jiān)護室治療[11]。

(2)血清炎癥因子:檢測白細胞計數(whitecell count,WBC)、C 反應蛋白(C-reactive protein,CRP)、降鈣素原(procal-citonin,PCT)[12]。

(3)療效判定:顯效,臨床基本癥狀(包括發(fā)熱、咳嗽、咳痰)消失,檢驗室血清炎癥因子檢測轉為正常,肺部影像學(包括CT 或胸部DR 片)檢查顯示未見異常;有效,臨床基本癥狀(包括發(fā)熱、咳嗽、咳痰)明顯好轉,檢驗室血清炎癥因子檢測基本正常,肺部影像學(包括CT 或胸部DR 片)檢查顯示陰影吸收減少;好轉,臨床基本癥狀(包括發(fā)熱、咳嗽、咳痰)有所好轉,檢驗室血清炎癥因子檢測有所下降,肺部影像學(包括CT 或胸部DR 片)檢查顯示肺部陰影有所減少;無效,臨床基本癥狀(包括發(fā)熱、咳嗽、咳痰)無好轉,檢驗室血清炎癥因子檢測結果無變化或下降,肺部影像學(包括CT或胸部DR 片)檢查陰影未消失或進展。總有效率=(顯效+有效+好轉)例數/總例數×100%。

(4)抗生素相關性腹瀉(antibiotic-associated diarrhea,AAD):于14 d 治療結束后評價AAD 發(fā)生情況。

1.5 統(tǒng)計學分析

2 結果

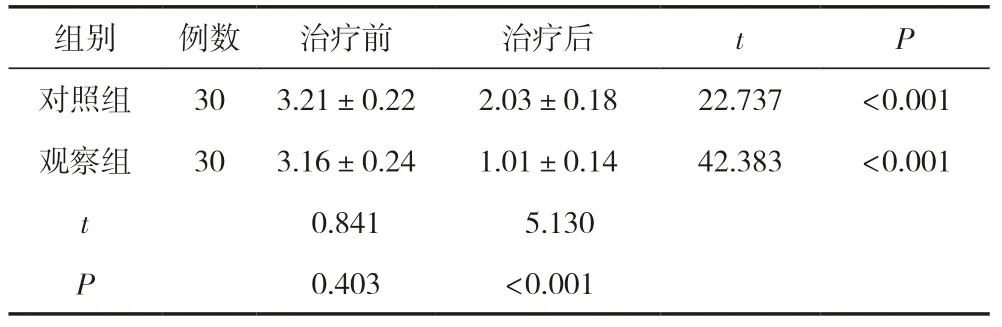

2.1 兩組CURB-65 評分比較

干預后,觀察組CURB-65 評分低于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組CURB-65 評分比較 (±s,分)

表2 兩組CURB-65 評分比較 (±s,分)

組別例數治療前治療后tP對照組303.21±0.222.03±0.1822.737<0.001觀察組303.16±0.241.01±0.1442.383<0.001 t 0.841 5.130 P 0.403<0.001

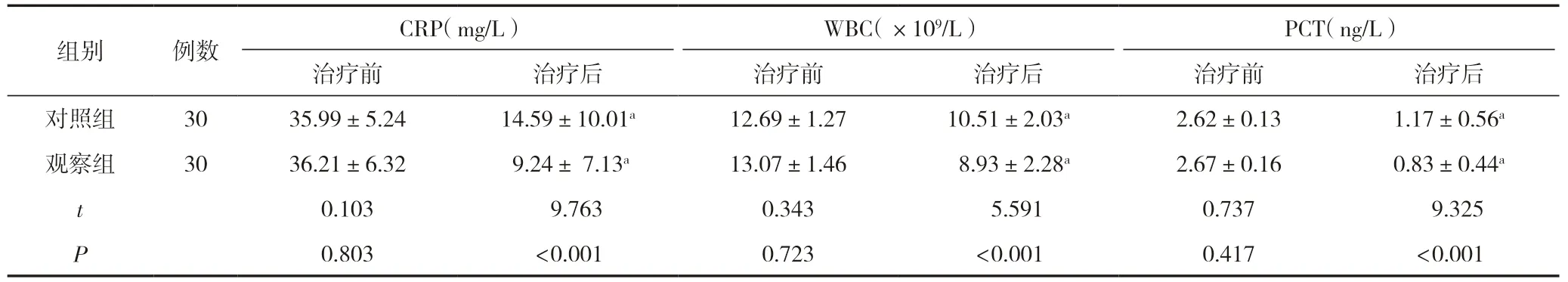

2.2 兩組血清炎癥因子水平比較

干預后,觀察組CRP、WBC、PCT 水平低于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組卒中相關性肺炎患者血清炎癥因子比較 (±s)

表3 兩組卒中相關性肺炎患者血清炎癥因子比較 (±s)

注:與同組治療前比較,aP<0.05。

PCT(ng/L)治療前治療后治療前治療后治療前治療后對照組3035.99±5.2414.59±10.01a12.69±1.2710.51±2.03a2.62±0.131.17±0.56a觀察組3036.21±6.32 9.24± 7.13a13.07±1.46 8.93±2.28a2.67±0.160.83±0.44a t 0.103 9.7630.343 5.5910.737 9.325 P 0.803<0.0010.723<0.0010.417<0.001組別例數CRP(mg/L)WBC(×109/L)

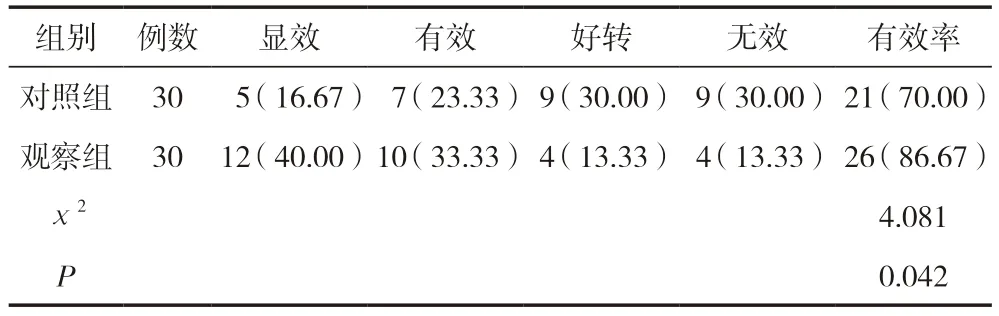

2.3 兩組臨床療效的比較

干預后,觀察組臨床療效高于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組臨床療效比較 [n(%)]

2.4 兩組發(fā)生抗生素相關性腹瀉比較

治療后,觀察組AAD 發(fā)生率為6.67%(2/30),對照組為23.33%(7/30),觀察組并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組,但組間差異無統(tǒng)計學意義(χ2=0.266,P=0.604>0.05)。

3 討論

卒中相關性肺炎的定義是由英國多學科專家小組于2015年達成共識的,SPA 的發(fā)病群體為腦卒中患者,發(fā)病機制一般認為是卒中后意識障礙、吞咽功能障礙所造成的誤吸以及卒中引起的全身免疫性抑制和感染[1]。中醫(yī)學中與SAP 相對應的相關病名均無記載,現(xiàn)代依據臨床主癥將其劃分為“咳嗽”“喘證”“痰飲”等范疇。有文獻報道,認為病因病機是以虛實夾雜為主,腦卒中后患者氣血津液逆亂,元氣虛損,臟腑失調,形成了“痰、濕、虛、熱、瘀”的病理變化,終致肺炎的發(fā)作[13]。對于中醫(yī)證治分型,目前尚無統(tǒng)一標準,據中醫(yī)證候的流行調查分析,發(fā)現(xiàn)以痰熱壅肺、痰濕阻肺、肺脾氣虛居多,同時伴有氣虛、血瘀,故在治則上多以清熱化痰、益氣溫陽、活血化瘀為主[14-15]。SAP 的西醫(yī)治療主要是依據細菌藥敏試驗進行抗感染用藥,因致病細菌多是多重耐藥菌,故廣泛使用廣譜抗生素[16]。但肺部炎性病變卻控制不太理想,甚至出現(xiàn)抗生素相關性腹瀉,不利于腦卒中患者康復[17]。

對于痰濕蘊肺證的患者在治則上以補脾土、生肺金為主,同時配以化飲、行氣、活血。本研究所用方劑選擇《金匱要略》中的外臺茯苓飲,載文曰:“治心胸中有停痰宿水,自吐出水后,心胸間虛,氣滿,不能食,消痰氣”。方由茯苓、人參、白術、枳實、橘皮、生姜等六味中藥組成,有益氣健脾胃、行氣化飲之功效。方中茯苓性味甘淡,入脾經,可滲濕健脾、化飲消痰,既可化已聚之痰飲,又可絕生痰生飲之源,為治痰飲之要藥。人參,性味甘溫氣厚,補益元氣,功偏于補,最善健脾益氣,與茯苓配伍,可增補氣健脾之效,更可藉茯苓利水滲濕之功,既滲濕以助脾健運,又防人參補氣壅滯之弊。白術味苦性溫,味苦可以燥濕,燥濕可化痰飲;溫性可以助陽,助陽可以健脾,健脾可以化濕;同時與茯苓聯(lián)用,一滲一燥,除濕與滲燥相合,使?jié)袢テ⒔。瑯吮炯嬷危煌瑫r輔以橘皮、枳實、生姜、半夏,條暢氣機,溫化痰飲,增強祛痰止咳功效。中風病人臥床時間較久,容易氣虛絡瘀,方中加黃芪、丹參,即可補肺脾之氣血,又可散血中之瘀絡,使氣行血行,脈絡通暢。同時結合針刺治療,選取肺俞、中府、尺澤、列缺、豐隆作為針刺腧穴。肺俞穴和中府穴是俞募配穴,是治療肺系相關病證的配對要穴,能調節(jié)肺之經氣、宣肅肺氣、平喘止咳等。列缺作為任脈和手太陰脈的交會之穴,能貫穿兩經之氣,宣通肺氣,解表祛痰,通調陰陽;尺澤為手太陰合穴,能條暢氣機,通調水道,化痰止咳平喘;豐隆穴作為足之陽明脈的絡穴,是祛一切痰飲之主穴。故針藥配伍共奏健脾益肺、滲濕化飲、行氣祛痰、宣肺止咳之功效。

從研究中發(fā)現(xiàn),觀察組CURB-65 評分、WBC、CRP、PCT水平、癥狀及體征消失時間均較對照組明顯改善,證明針藥聯(lián)合可提高卒中后相關性肺炎的療效,改善臨床癥狀及體征,控制病情程度進展,對提高患者生活質量有積極的意義。此外,對兩組發(fā)生抗生素相關性腹瀉例數進行比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),但觀察組并發(fā)癥發(fā)生率低于對照組,表明相對于對照組,觀察組治療能減少抗生素相關腹瀉的發(fā)生率。

綜上所述,針藥聯(lián)合可提升痰濕蘊肺型腦卒中相關肺炎的療效,顯著地減輕炎癥反應,控制病情的發(fā)展,改善臨床的癥狀和體征,安全性和接受性較好,臨床上應用價值較高。